在我国农业发展史和中外经济文化交流史中,玉米与番薯的传人是值得大书特书的。玉米、番薯均原产美洲,15世纪末,欧洲人发现新大陆,把这两项农作物品种带到欧亚各国,同时也辗转传人中国。到了18、19世纪,也就是清朝中晚期,已普遍推广到全国大部分地区,成为我国民间的两种重要主食了。

有关玉米和番薯在我国传播的历史,国内外曾有很多学者进行过研究,发表了一些颇有价值的论著,但由于资料零散,传播情况纷繁,所以仍有不少问题值得我们研究讨论。本文在以往研究成果的基础上,就其中的某些问题再提出一些看法,望予指正。

一、玉米、番薯的各种别称

玉米、番薯在我国的传播过程中,人们根据它们的形味等特点,赋予各种各样的称呼,其中有一些直到今天还广为流传。摘清玉米的各种别称,它们的由来和通行地区,以及后来的消长变化,等等,对于研究玉米、番薯在我国的传播,也有相当的意义。

(一)玉米

玉米通称玉蜀黍,也叫玉高粱、御麦和番麦。明代嘉万时期的田艺蘅在《留青日札》中说:“御麦出于西番,旧名番麦,以其曾经进御,故名御麦。”[1]徐光启《农政全书》则称:“别有一种玉米,或称玉麦,或称玉蜀秫。”到了清代,由于传播更加广泛,所以各个地区的叫法也就更多了[2]。根据我的不完全的统计,约有70余种(见正文后附表一)。

上述众多的称呼,按其由来,可分如下几种情况。

第一,因由西方外国传人而故名,像番麦、西番麦、回回麦、番大麦、回回米、天方粟等。

乾隆《延长县志》中载有:“玉米或名川谷”[3]。这是因为延长一带的玉米,多由四川流民经陕南传人。四川虽然不是外国,但可算是以传人地区而命名的例子。

第二,因形而称。如:

玉麦:“粒豆,色黄润如玉,故得名玉。”[4]“麦者,言可磨面如麦也”[5],或“粒如麦也。”[6]

珍珠粟:“粒圆滑如金珠”[7],或“结实累累如珠。”[8]

玉粟:“结实如樵,白如玉。”[9]

玉秫秫:“茎叶如秫秫,为实大而又光泽如玉。”[10]

棒子: “其穗谷谓之棒”[11], “因其长曰棒子”[12], “象其形也”[13],或“以形似名。”[14]

包谷:“以其实含苞而生”,或“以其含包如棕”[15],或“有壳层裹。”[16]

包粟:“本粟类,以有包,故名。”[17]

千穗谷:“小穗丛生叶间,粒精如白玉。”[18]

红须麦:因穗端“有五色须。”[19]

第三,因生长特点,或作为一种新的粮食品种而命名。在浙江、安徽以及江西等不少州县,都有六谷或陆谷之称。钱大昕:《鄞县志》:“御麦俗呼六谷,土人谓五谷之外又一种也。”叫做六谷,是因为它是稻、麦等五谷外又一种新粮食品种。但据李前泮:《奉化县志》引《郯源志》:“《鄞志》作六谷,……其说无据,盖陆乃陆地之陆,此种多产于山,故名陆谷。”陈汉章:《象山县志》则言:“六谷当作陆谷,言其大也,亦言陆地之谷也。”把六谷改成陆谷,则因其适宜于种植山区陆地。

第四,在推广过程中,因辗转流传,音转字改而另成新名。山西有的地区叫玉米为玉茭茭[20],这是由玉秫转音变化而来。光绪《寿阳县志》解释说:“玉茭茭,盖秫声之转,而字之讹,犹之菽、椒而叔声而异读也。”许东望:万历《山阴县志》有乳粟或遇粟之称[21],邻近的嵊县叫薏粟[22],上虞作蔀粟[23],这都是由玉粟演变而来。河南《叶县志》和四川《秀山县志》中,还有苽或包苽的叫法,据载亦因“声转改字”[24]之故。在广东乐昌等县,玉米俗称礼明粢。黄佐:嘉靖《广东通志》中说:明粢是稷的别称。由此可见礼明粢是从明粢转化而成。

第五,混合二、四两种情况兼而有之。如山西河曲、文水一带,俗呼玉米为玉桃黍、玉稻黍,其实那就是玉蜀黍的别写。到了陕北的延长、榆林二府和绥德州,又称之为金稻粟。由玉蜀黍到玉稻黍,又到金稻粟,把玉更改成金,则指玉米那种金黄般的颜色。

在对玉米的各种称呼中,比较起来,流行地域最广,人们最熟习的,还是玉麦、玉粟、包谷、苞芦等名。当然,这里面前后也有变化。比如在早期的史料中,玉麦、番麦、珍珠粟等名较比常见。至于包谷、苞米或者苞芦、包粟的叫法,那是在乾隆、嘉庆以后,才大量出现于大江南北和南方各省的方志中。包谷、苞芦之称,最早约起始于广东、福建,并与垦山流民有密切关系。随着广大贫苦农民不断向各地移垦,包谷、苞芦之名也迅速传播开来,到了乾隆后期和嘉庆、道光之际,更扩展到了云南、贵州以及甘肃、新疆等省,在不少地区,甚至把当地原来叫法都取代了[25]。至于还有不少称呼,尽管流行地区不广,有的只局限于一两个县份,有的后来已不通行,但是我们了解这些名称及其中的演变,对于考察玉米的传播,还是有帮助的。

(二)番薯

番薯的别称虽然也不少,但比较起玉米来,还是要简单得多了。

先说番薯这个称呼本身,它最早见于明福建巡抚金学曾的《海外新传七则》:“薯传外番,因名番薯。”陈伯陶:宣统《东莞县志》引《凤冈陈氏族谱》:有名陈益者,明万历八年(1580)偕客同往安南,以其“土产薯美甘”,私窃种苗归,在家乡栽植“蕃滋”,“念来自酋,因名番薯云。”番薯在明人的史籍中也有书作蕃芾[26]。番葛[27]的。在清代,这种音近字异的情况更多了。如番薯、番储、番茹、番蓣、番芋等。湖南道州称方薯或方菽,“盖番薯之转音”[28]。浙江温、处二府叫番脐或番荠,亦是“俗音薯如齐”[29]之故。至于还有的地方呼作翻薯,则因“其蔓宜数翻动,否则节节生薯,力分而薯小矣。”[30]此外像湖北《枣阳县志》和江西《繁昌县志>>作蕃术,江西《新昌县志》称“番茱”,也应是番薯的别写。

番薯亦称朱薯。万历二十一年(1593),也就是金学曾作《海外新传七则》的前一年,长乐生员陈经纶鉴于闽省灾歉,民食艰困,呈文金学曾建议推广其父振龙由吕宋携人的新薯种。他在禀文中,就把这种新薯种称之为朱薯。把番薯叫做朱薯,就是它的外皮呈朱红颜色,并又与我国原有薯类有所区别。

朱薯的叫法在民间没有进一步流传,但与之意思相同的红署的名称,却广泛得到传布。红薯一词亦出现于明代。祁彪佳在《寓山注》《豳圃》中说他“从海外得红薯异种”,在园圃试种,大得收获。祁氏所称红薯即指番薯。后来《古今图书集成》载广东番禺县物产,明确指出:“一种皮红名红薯,又名番薯。”[31]

与番薯一样,红薯也作红薯、红芋、红茹、红茱、红术和红菽等。因为在番薯的品种中,除红皮红心外,还有“紫皮白肉,亦有黄肉者,更有内外皆白色者”[32]。所以不少地方在称红薯外,也有白薯或者黄薯的叫法。郭云升在《救荒简易书》中说:“红薯乃河南省农人所呼俗称也。”又说:“韩、魏、周、楚农人呼甘薯为红芋,又呼为红薯。”其实红薯之称不止上述地区,陕西、甘肃以及四川、云南、贵州和广东、安徽、江西等省,都有这样的称谓。白薯之称,则以直隶一带最为普遍[33],黄薯多见于南方的某些地区。

把番薯叫做地瓜,从我们见到的文献,最早也出自金学曾。万厉二十一年十一月,经纶因试栽朱薯成功,再次向学曾呈禀。金氏在经纶的文后批示说: “所呈地瓜,剖煮而食,味身甘平,可佐谷食。……如禀,准各属依法栽种。”后来,施鸿保在《闽杂记》中说:“闽俗以番薯为地瓜,此由食货本草一名土瓜之义,其称正亦不俚。”在福建,地瓜和番薯一样,成为当地同一名物的两种俗称。地瓜的叫法随着番薯在各地的推广种植,也流行到其他省份,特别像北方的山东等省,成为人们最通常的称呼了[34]。

番薯和甘薯本来不属一种。李时珍《本草纲目》在载录甘薯时,曾引陈祈畅《异物志》和稽含《南方草木状》有关内容。按:陈和稽,一为汉代人,一为东晋人,他们记载中的甘薯,都是指我国固有的甜薯一类的土薯,而不是后来的番薯。把番薯混称为甘薯的是徐光启。他作《甘薯疏》,主要谈番薯,同时也涉及我国原有薯种,即在闽广等南方各省土生土长的山薯,和另一种叫薯蓣的山药,并且说:“薯蓣与山薯显是二种,与番薯为三种,皆绝不相类。”在此以后,很多人把番薯与甘薯并称,并合二为一了。如明王象晋《二如亭群芳谱》:“甘薯一名朱薯,一名番薯。”人清后,一些重要著述,像康熙时敕撰的《佩文斋广群芳谱》、《古今图书集成》,以及清代最著名的一部官修农书《授时通考》,都是以甘薯作为番薯的正式称呼。在各地的方志中,很多也照此载录[35]。

番薯的别称,除了上面谈到的,还有像四川等西南省份以及陕南、鄂西一带俗称红苕[36],江苏、安徽、江西等某些地方叫做山芋或山薯的[37]。在山西称作回子山药、回回山药。另外像红山药[38]、红薯蓣、番薯蓣、红芋头、芋头、地薯、玉薯、地薯、山玉、地豆[39]、海萝卜、饭芋、荒薯、番瓜、香芋、葩[40]、荷兰薯[41]等,也都是番薯的别称,不过它们也像玉米的许多称呼一样,流行地域不广,影响也小。

另外,在福建一带,人们为纪念福建巡抚金学曾在推广种植番薯方面的功劳,把番薯呼作金薯。乾隆时,陈经纶的后代陈世元作《青豫等省栽种番薯始末实录》,专门述及:“明万历甲午岁荒,巡抚金公学曾筹备荒策,经纶公为金公门下士,上其种与法。因饬所属如法授种,复取其法,刊为海内新传,遍给农民,秋收大获,远近食裕,荒不为害,民德公深,故复名为金薯云。”[42]遗憾的是金薯之称,并没有在民间普遍得到流传。

二、玉米的传播

(一)第一个时期(明正德、嘉靖间到清康熙、雍正间)

玉米传人中国略早于番薯,大概在16世纪前期,即明正德、嘉靖之间,已在某些地区开始种植。根据国内外学者的研究,玉米传人的途径分海路和陆路。陆路又有两条:一是由印度、缅甸人云南的西南线;另一条经波斯、中亚到甘肃的西北线。海路则经东南沿海省份再传人内地。到明朝末年,全国已有半数以上省份引种了玉米[43]。清初,玉米的种植区域继续有所扩大,一些过去未见有玉米记载的省区,也都先后出现。但是,直到康熙年间,全国除少数省份种植地域较广以外,大部分还很不普遍。

为了说明问题,我们根据已经查到的资料,将雍正前有关引种玉米的情况,作了大致统计(见附表三),尽管它不算完全,但还是可以反映这个时期面貌的。

通过附表,我们看到,就大的范围而言,各省都先后引种玉米,但情况很不平衡。比较起来,云南省推广较为顺利,从明末至清初,全省大部分府县已种植玉米,推进的顺序,大致由西向东。不过云南地处边陲,地广人稀,与内地交通也很不方便,因此对外省的影响亦迟缓而不显著。

在内地各省中,引种玉米较为普遍的当推河南省,其地区大致沿黄河两岸,以及淮河流域上游的尉氏、鄢陵、襄城和归德府等一些府县。河南地处中州,向来是东西南北的冲途。上述种植玉米的州县,大多是些交通较为便捷的区所,这大体符合早期引进的规律。我们认为河南省种植玉米的路线,多半由西往东,即从西北的甘肃省传人,然后再向东发展。但也不排除东部沿海省份传入的可能性,其具体路线是从运河经淮河,进入豫东地区。万国鼎先生在《五谷史话》中确认,正德《颍州志》中的珍珠秫,是我国种植玉米的最早记载。颍州就是今天的阜阳,属皖北淮河流域区,由此溯水而上,就是河南省的归德等府县。当然,万先生的说法,有的学者曾提出质疑[44],但我们在《古今图书集成·凤阳府物产考》中,也见到载有玉麦。《古今图书集成》成书于雍正时,实际上早在康熙年间,已由陈梦雷基本定稿。从《方舆汇编》《物产考》辑取的资料看,都属康熙以至包括明末的方志。照此看来,皖北一带仍属引种玉米较早的地区。

在东南沿海各省中,广东、福建可能是最早引种玉米的省份。这是因为从明代以来,尽管因政治风云的变化,不时出现闭关、开关、禁海、开海的变动,但闽广两省仍是中国人民与外洋接触较多的地区。其他像浙江、江苏等省的种植玉米,多数由海路从闽广传人。康熙《天台县志》叫玉米为广东芦。又如闽广一带常把玉米叫做珍珠粟,而浙江、江苏一带也有此等称呼,这都可以说明它们之间的联系。

由于玉米传人不久,我国就发生了明清之际的大变动。连年不停的战争,不但使广大人民颠沛流离,也使农业生产遭到严重的破坏。这种局面一直延续到17世纪的60年代晚期,即康熙二十年代初。以后,随着清朝的统治局面趋向稳定,社会面貌也开始有了起色。即使如此,在一个相当的时期里,全国很多地区仍然是地广人稀,亟须恢复生产。所以从玉米开始传人起,到清康匿年间,虽然从时间上已经历了两个来世纪,而且也传遍了各个省区,但仔细考察,就会发现,无论从广度或深度上,都远远不够。

就以种植的地域而论,除了个别的像云南等省份外,大多限于沿海以及沿江沿河等交通比较便捷、人们来往较多的地区,而且基本上是一些传统的农业生产区。人们一方面因囿于旧的习惯,另一方面也是因为在乎原河谷地带,不能充分发挥出玉米耐旱涝,适于山地沙砾种植的优势,这也大大局限了人们对它价值的认识。屈大均在谈到明清之际广东农村种植玉米情况时说:“玉膏黍,一名玉膏粱,岭南少以为食。”[45]说明玉米作为一种粮食作物,还没有真正排上队。在山东,顺治《招远县志》:“玉蜀黍即玉膏粱,有五色,田畔园圃间艺之。”即连引种较普遍的云南省,在我们接触到的有关记载中,它都是与一般作物并列,并不因为它是一种新的品种,而另外再多做说明。

正因为如此,在当时,玉米常常被人们视作珍品。在《金瓶梅词话》中,玉米面是财主西门庆用来宴客,或与烧鹅肉、玫瑰果等一道上席的阔气食品。《古今图书集成》记载甘肃宁远县和陕西安定县出产玉麦,都注明这是一种特产。在关外辽东一带,康熙前期已有种植玉米的记载,但直到乾隆元年(1736),吕耀曾编《盛京通志》,还说它是“内务府沤粉充贡”的皇家御用品。同样,雍正十一年(1733)编定的《广西通志》,谈到桂林府出产玉米,亦言其“品之最贵者”。康熙二十七年(1688)秋,法国传教士张诚等陪同康熙帝一行巡视口外蒙古。当张诚回京路经长城古北口时,发现:“虽然古北口地方并不足道,我们却在那儿看到了很好的水果,像紫葡萄和非常好的桃子和梨。他们还在周围地里播种玉米,简而言之,我们感到自己是处于一个很不相同的地方。”[46]根据张诚的叙述,古北口的农民已把玉米作为一般口粮,不过范围很小,更不能包括整个直隶地区,有关情况,民们在下面还会谈到。

(二)第二个时期(乾隆中期到道光时期)

玉米的大规模推广是在18世纪中到19世纪初,也就是乾隆中期到嘉庆、道光时期。这时,清代社会已经历了康熙、雍正到吃隆初将近七八十年相对稳定的局面,农业生产以及整个经济都有较大的发展。与此同时,封建社会的固有矛盾也愈益突出。在敝烈的土地兼并下,大批农民因失去生产手段而成为游民、流民,另外再加上人口迅速增长所造成的土地紧张,又增加了问题的严重性。当时,特别在一些传统的农业生产区, “人浮于地”的情况已很明显。正如有人所说:“今户口日蕃而地不加增,民以日贫者,人与土赢诎之势异也。”[47]贫苦农民为寻求生活出路,往往被迫离开故土,向外地流亡迁徙。他们有的流人城市集镇,更多的是流向人口比较稀少,封建势力又相对薄弱的边疆海岛和广阔的山区,从事垦荒劳动。我国本来就是一个多山的国家,据新中国成立后有关部门的统计,在全国15亿亩耕地中,山地丘陵地占了将近一半。而这些山区丘陵地带,在清代中期以前,大多还没有很好的开发和利用。就在大批农民进入山区发展生产的同时,适合山地种植的玉米,也迅速得到推广,并且成为这些地区最重要的粮食作物。玉米作为一种新的农作物品种,在中国引种200多年以后,到这时,它的价值和意义才真正得到体现,更普遍地为人们所认识。

为了更好地了解乾隆至道光间玉米推广种植的情况,我们把查阅资料所得,将这一时期已知种植玉米的府州县名,汇辑后简单排比,以附录形式,列于正文之后(见附表4)。

从附表引述的各府州县名称中,可以看到,我国的玉米引种史,乾隆以后的百把年,大大地超过了以前的200多年,其中发展最快的,当推四川、陕西、湖南、湖北等一些内地省份,而陕西的陕南、湖南的湘西、湖北的鄂西,都是外地流民迁居的山区。此外像贵州、广西以皖南、浙南、赣南等山地,也发展迅速。相对说来,在平原地带的传统农业区,进展仍相对缓慢。

四川引种玉米最早估计在明末清初,由云南传人川西一带。云南通称玉米为玉麦,而川西的很多州县也作同样称呼,这与该省中部和东部各府县叫做包谷,有着明显的不同[48]。但在相当长的时期里,川西一带的玉米种植却进展缓慢。直到雍正、乾隆时,随着湖广粤闽等大批移民迁入四川,玉米才迅速扩展到全省各地,包谷这个称呼,就是由他们带进来的。曾秀翘《奉节县志》:包谷“乾嘉以来渐产此物”。这大致反映了当时情况。

四咱的玉米种植主要也集中在山区,“今之芋麦,俗名包谷者是也,蜀中南北诸山皆种之”[49]。具体到各地,如叙州府长兴县,包谷等杂谷之属,“山地种之多茂,贫民赖以资生”[50]。达州渠县,“山农多种粱、麦、包谷”[51]。石硅厅, “包谷深山广产,贫民以代米粮”[52]。川东北的巴山老林地区,包谷种植更加普遍。像南江、广元等县,“山农以包谷杂粮为重”。在通江,“民食所资,包谷杂粮”。太平“两境山多田少,稻收不过百分之一,民食合赖包谷杂粮”[53]。

至于半山半田的地方,大致平原水边以种稻为主,山区则多种包谷。峨眉县,“地沃民淳”,“日三餐稻米、小米不等,下户或以荞面杂粮为之,山居则玉蜀黍为主”[54]。彭县,“邑境半山半田”,“平畴以禾稻为主,收获后随植豆麦”,“玉麦,山居广植以养生”[55]。中江县,“城乡皆食稻,山居贫民亦多食芋粟”[56]。仁寿县种植玉米的地方多集中在顺和之观音寺、高家场,以及甘泉镇至松峰场一带,其余平原地区,以其“叶密根宽,有妨木棉,种甚少”[57]。在成都平原的中心地区,如郫县、温江等,虽然也种植玉米,但只“园圃篱畔间植之”[58],又如重庆府江津县,亦因“最宜水田”,“民食多以稻为主”,而不多种包谷[59]。

陕西虽然紧邻甘肃,但它的传统农业区是渭河流域的关中平原,这里有良好的水利灌溉系统,广大农民世世代代都习惯种植麦、稷、黍,对于新传人的玉米,因为并不感到有更多的长处,始终处于冷落状态。乾隆以后,外省客民纷纷进入陕南秦岭巴山之间,玉米作为山区客民的主要食粮,也获得了新的生命,迅速地传遍开来。舒钧:道光《石泉县志》: “山农生九谷,山内不然,乾隆三十年以前,秋收以粟谷为大庄,与山外无异,其后川楚人多,遍山漫谷皆包谷矣。”朱子春在《风县志》中也说:“山地阔广,垦辟良便,往者总督鄂公招募客民开种,自是客民多于土著……山地多包谷、荞、芋之属,更番易种……民间日食皆包谷、麦面,杂以辛辣之品。”按:总督鄂公系指川陕总督鄂弥达,乾隆三年(1738)至五年任,说明从乾隆初年起,因外省流民迁人,已逐渐引种包谷。道光初担任陕西巡抚的卢坤在《秦疆治略》中也说: “华州,……南山崇岗叠嶂,已往居民尚少,近数十年,川广游民沓来纷至,渐成五方杂处之区,该民租山垦地,播种包谷。”“南郑县地处南山……自汉江以南……多系四川、湖广、江西等处外来客民,佃地开荒……南坝山地,高阜低坡,皆种包谷。”“略阳县……僻处南山,地连陇蜀……西北多麦粟,东南尽包谷,东北栈坝黑河多川湖客民……而总以包谷为主。”类似资料,可以引述的还很多,但基本情况多大致相同。

陕南客民广泛种植玉米,对省内其他地区也起着推动作用。嘉庆二十三年(1818)成书的《扶风县志》称:“近者瘠山皆种包谷,盖南山客民皆植之,近更浸及平地矣。”延安府属的延长县,民间向无玉米,乾隆二十七年(1762),邑令王崇礼专门出示,列举玉米“十便五利”,要求百姓效仿“近来南方普种山原”的做法,进行“深耕试种”[60]。

湖北省种植玉米的地区,大都在西部襄阳、宜昌、郧阳、施南和荆州等府,东边各府州县,虽然也出产玉米,但从文献记载来看,则多是清代后期的事了。

鄂西各府推广种植玉米,主要在雍乾以后。乾隆二十五年(1760)修的《襄阳府志》中说: “包谷最耐旱,近时南漳、谷城、均州山地多产之,遂为贫民常食。”宜昌府原称彝陵州,雍正十三年(1735)改土归流,始设宜昌府,于是“土人多开山种植”包谷[61],实际上也是在乾隆初年。嘉道之际,位于府东南的鹤峰州,“坡陀硗确之处皆种包谷”,“邑产包谷十居其八”,是当地百姓最重要的口粮[62]。至于施南、郧阳两府,因为山高谷深,包谷更成为主要农产品。郧阳府房县,自乾隆十七年(1752)包谷“大收数岁”,从此“山农恃为命,家家种植”, “间或歉收,即合邑粮价为之增贵”[63]。就连一向以产稻为主的荆州府,乾隆时,“傍山及州田”亦多种玉米[64]。

鄂西一带推广种植玉米,外地客民也起了重要的媒介作用。宜昌府“州设流后,常德、澧州及外府之人,人山承垦者甚众”,这些“老林”的垦辟者,以“包谷不粪而获”,多争相种植[65]。郧阳府属兴山县,“山内多武、黄、安徽之人,以包谷、养麦为饔餐之资”[66]。嘉道之际,施南、郧阳两府的客民已大大超过原居土户。像竹溪县,“陕西之民五,江西之民四,山东、河南北之民二,土著之民二”[67],他们多承租山地,种植包谷杂粮。建始县因客户迁入,“居民倍增,稻谷不足以给,则于山上种包谷、羊芋、荞麦、燕麦、蕨蒿之类,深林剪伐殆尽,巨阜危峰,一望皆包谷也”[68]。

湖南省据范咸乾隆二十二年(1757)《湖南通志》载述,玉米“宝庆、岳、澧间多种之”。其实《通志》所说并不全面。乾隆十二年《长沙府志》即载该府产有玉米,查其所属州志县志,亦大抵如此。岳州府当乾隆前期,玉米种植还不普遍。接近山区的平江县,直至乾隆二十年间,还所产“包谷甚少”[69]。乾隆十一年谢仲抚修《岳州府志》,根本没有把玉米列入物产志中。至于宝庆府,据郑之侨乾隆二十八年的《府志》中称,玉米“新化种之独多,武(武冈州)、邵(邵阳)、城步虽间种,聊以代果,未知其有益于日用也”。就是说,除新化外,其余各县还没有把它当作粮食作物来种。实际上,新化也是刚刚引种不久,“新化县近得包谷一种,俗名玉米,不畏旱涝,人工少而所获多,凡山头地角种之,可为粒食之助,劝课开垦亦关要政”[70]。

不过雍乾之际,由于湘西和湘西北一带,很多土司区纷纷改土归流,外省外府汉民大批移居,而这些地区又多属山地,于是玉米也随着被迅速推广开来。正如乾隆二十三年(1758)《沅州府志》所说:“玉蜀黍俗名玉米,亦名包谷……此种近时楚中遍藐之,凡土司新辟者,省民率挈孥人居,垦山为陇,列植相望。”又说:“郡境虽有种植,而闲土尚可擾锄,不妨广布其种,收实而储之,仓庾未必不愈于蕨根草实也。”乾隆三十年修的《辰州府志》也说:“今辰州旧邑新厅,居民相率垦山为陇,争种之以代米”,“数十年来,种之者日益多。”靠近湖北施南、宜昌的永顺府,原为容美土司地,改府后,容民引种玉米,到乾隆二十年代末,已是“杂粮中所产最广”者[71]。

除上述湘西地区外,湘南一带,包谷的发展也很快。郴州各属,“山多田少,人半持耕山,遍种杂粮”,包谷就是这些杂粮中最重要的一种[72]。衡州府的情况也大致相同,如安仁县, “山多石,间有可种杂粮者,不宜麦黍,只种包菽、薯芋之类”[73]。永州府“苞谷通郡有之”[74]。连一向以产稻称著的湘东的长沙府,包谷种植的发展也很快。王显之:嘉庆二十三年(1818)《浏阳县志》:“杂粮则于早稻获后接种,山土只种包栗、番薯之类,杂稻米以佐饔飧。”在汉族客民的影响下,湘西苗、瑶、土家等各少数民族也大量种植玉米,并且成为他们最重要的口粮。嘉庆十九年,陶澍在《陈奏湖南山田旱歉情形折子》中说:“窃湖南一省,半山半水……至于深山穷谷,地气较迟,全赖包谷,薯芋杂粮为生。”[75]到了乾隆末嘉庆时,在湖南,玉米已成为与稻谷并剩的最重要的粮食产品。

广西省引种玉米是多渠道进入的。东边通过西江从广东传人,时间较早,梧州、浔州、郁林以及桂林等府州,大都由此引种。另一条是西边的镇安等府,从云南传人。光绪《镇安府志》引傅聚乾隆二十二年(1757) 《旧志》:玉米“向惟天保山野遍种。”天保县所种玉米就是从邻近的云南省来的,时间大体在康熙中到乾隆初。乾隆以后,楚粤黔闽移民不断进入广西,大大加速了玉米的推广进程。《镇安府志》谈到的“近来汉土各属皆种之”,大体反映了当时的实情。到了嘉庆、道光年间,玉米更遍植于全省各州县了。庆远府宜山等县,乾隆时汉民前往垦地,蓻豆种蔗,道光初,“其蛮溪山峒”, “皆为楚粤黔闽人垦耕包谷、薯、芋、瓜、菜等物”[76]。镇安府归顺州, “包粟杂粮前止种一造”,道光时,“连种两造,及山头坡脚无不遍种,皆有收成,土人以之充饔飧、御匮乏”[77]。还有像思恩府白山司,玉米“列植相望”[78],桂林府永宁州“迩年山岭之间,又种苞米”[79],都说明玉米种植的普遍和深人。

贵州是个多山的省份,适合种植玉米。黔西的普安州,大概因为邻近云南,引种较早,乾隆时,“民间赖此者十之七”[80]。不过从全省范围来看,应在乾隆后期到嘉道之际,与外省客民大量迁居,山区农业不断发展相互一致。周作楫《贵阳府志》:包谷“山农种以佐谷。”金台:《广顺州志》:“垦山种植,常接畛连畦焉。”萧琯: 《思南府续志》:饮食“山农则全资包谷,济以番薯。”平翰《遵义府志》“岁视此为丰歉”,“农家之性命也”,等等,都是其中的例子。就连种植玉米较早的云南省,嘉道后,因川楚闽粤等处流民不断迁入,也有新的发展,永昌、普洱、广南、开化等府,以及还有一些地方大量开垦山地,种植包谷[81],都说明玉米种植的再推广。

在东南沿海各省中,广东和福建虽然是从海路最早引种玉米的地区,但比起前面提到的一些省份来,却变化不大。金廷烈:乾隆二十九年(1764)《澄海县志》:“玉膏粱,……岭南人俱以作酒,少以为食。”稍后,侯坤之:道光二十五年(1845)《长乐县志》:“包粟……宜于山坡。”温恭:道光十五年《封川县志》:“包粟……宜于山田,皆可为粮。”从记录的文字中就可看出,在广东,人们对玉米并没有特别加以看重。直到清末,肇庆府一带还把玉米当作“但以充果”的消遣食物,“不比北人长至黄硬屑以充粮也”[82]。

福建省据李拔《请种包谷议》中称:“惟闽中……包谷种植无多,不以充粮,罕获其益。”[83]李拔,乾隆二十四年(1759)起任福宁知府,二十七年他主修府志,收入此文,可见直到乾隆前期,在该省还有很多未种玉米的空白区。道光二十九年(1849)《罗源县志》(属福州府):“番黍即玉蜀黍,种莳亦少。”闽北山区光泽县,光绪时也只“北乡人有以代米者”[84]。隔海相望的台湾府,长期以来,玉米多为高山族人民所种植。清末,一般农家才“每以继饔飧”[85]。有的同志认为闽广两省玉米种植不普遍,与民间多以番薯为食有关。尽管如此,沿海以及内地的很多省区,他们引种玉米,都与这两省有直接间接的关系。闽广人民在推广种植玉米中所起的作用,我们是不能忽视的。

江西在乾隆时,从东边的广信府到西边的袁州府,以至境南的赣州府等,都有种植玉米的记载。蒋继洙:同治《广信府志》引乾隆四十八年(1783)旧志:“近日更有所谓苞粟者,又名珍珠果,蒸食可充饥,亦可为饼食,土人于山上皆种之,获利甚丰。”说明乾隆时刚刚引种,就颇得山农的欢迎。但也不是所有州县都普遍了,像建昌府所辖南城。新城、南丰、广昌、泸溪等“五邑,所出甚少”,只“山乡有之”[86]。宁都州当道光初还“非常植”[87]。北边的鄱阳县,道光时,也只少数“山乡”种以为食”[88]。至于南昌府,除义宁州和武宁县种植较多,靠近省城一带,直到同治初才开始引种。

乾隆以后,安徽省种植玉米发展最快的是皖南的徽州、宁国和池州等府。据嘉庆《绩溪县志》记载,徽州一带引种玉米起自“乾隆年间,安庆人携苞芦入境,租山垦种,而土著愚民间亦效尤”。其实流民的籍贯,更多的还是福建、江西以及浙江等外省人。到嘉庆中道光初,徽州等三府,已是包芦“充斥”,“漫山种之”了[89]。其他像安庆府和六安州等一些州县,也有较快的发展。六安州属霍山县,乾隆后期,西南的大别山区,“延山漫谷”皆种玉米,农民“恃此为终岁之粮”[90]。安庆怀宁县,道光初,不但“山农种之”,“煮以供餐”,连“洲渚亦多种之”[91]。

浙江省的进展趋势,主要表现为由沿海州县向内地山区延伸。而外省游民又起了重要的媒介作用。像严州府各州县,“向无此种”,“乾隆间,江闽游民入境,租山刨种”,苞芦才迅速传播开来[92]。衢州府西安县,也多流民“垦山种此”[93]。地处浙南的处州府,“乾隆四五十年间,安徽人来此向土著租贷垦辟”,以致“陡绝高崖,皆布种”苞萝[94]。嘉庆末,“江苏之淮、徐民,安徽之安庆民,浙江之温、台民”,还进入湖、杭二府,“棚居山中,开种包谷”。到道光末,境内山地已垦种“十之六七矣”[95]。

江苏省当乾嘉之际,各州县多已种植玉米,但直到清末,人们对玉米始终只限于备茶点小食之用[96]。不过在苏北淮安、海州一带,却进展较快。乾隆十三年(1748) 《淮安府志》: “玉芦秫,……今黄河北多种之。”这里说的黄河北,系指未改道前由阜宁县人海的旧黄河,在江苏境内。光绪《阜宁县志》记载的:“包谷随地而产,以境西北为富,斯尤海舶东来争运者。”玉米已是向外地销售的重要农产品了。

与南方各省相比,华北等北方省区,在玉米种植方面就显得迟缓慢进了。乾隆五十八年(1793),英国派遣马戛尔尼使团访华,随团的爱尼斯·安德逊写了一部《英使访华录》,里面记载他们路经天津时,曾从船上登岸,沿津通运河散步的情景。当时正值西历8月季节,安德逊不但看到了行将透熟的成片玉蜀黍田,而且发现其“品种之优良与其耕作方法,同英国农民有的同等”。不过总的说来,直到乾隆时,直隶的玉米种植还不普遍。乾隆二十六年《献县志》: “玉蜀秫,土人不多种,惟园圃间有之。”乾隆二十年《乐亭县志》中载有“玉蜀秫”,而光绪三年{1877)《乐亭县志》仍说:“玉蜀黍……土人呼为包米,园圃中多种之,亦有种于田亩者……邑人不甚尚之。”乾隆四十五年(1780)《安肃县志》:“玉米,家园间有之。”乾隆五十九年《遵化州志》:“玉蜀秫,又名包谷。”又光绪十三年(1887)《遵化通志》:“州境初无是种,有山左种薯者,于嘉庆中携来数粒,植园圃中,土人始得其种。”至于还有不少州志县志,它们在记述物产时,根本没把玉米排列进去。

山东的情况与直隶大体相同。清末民国初成为该省玉米重要产地的胶东各府县,嘉道时种植还很不普遍。王天隲:道光二十年(1840)《荣成县志》:“六谷皆备而土宜者,一岁之人,椮几居半。近年渐种玉粟。”似乎刚刚开始引种。莱州府属的胶州,则以“胶土不甚宜,故种稀”[97]。河南省除豫西山区发展较快外,其他地区仍不突出。至于山西省,道光后方志中才有较多的反映。其中以晋东南潞安府发展最为显著。晋中、晋北一带的山区,玉米也为人们所重视。如在五台县,“北至县城左近,高粱已少,迤北绝无高梁。黍稷之外多玉茭、大豆、番薯,再北近五台山,则以玉茭、油麦为主”[98]。玉茭即玉米,在五台山,玉米已是农民的主要口粮。

最后说一下西北的新疆和东北关外地区。新疆地处中亚至我国内地的通途。甘肃引种玉米,必先经过新疆,但遗憾的是在汉文资料中,我们未能见到更早有关玉米的记载。钟方:道光二十六年(1846)《哈密志》:“哈密城虽五谷俱产,人家均用面饭羊肉而食白米与猪肉者少。日用率以包谷、豌豆、大麦、莜麦、小米杂蔬为饔,谓其耐饥。”19世纪中叶,玉米已是哈密维族人民的重要食粮了。及至清末,在南疆农业区,玉米的地位仅次于小麦,甚至向政府缴纳田税和社仓储粮,亦多通用玉米[99]。

东北关外地区的农业发展,与关内冀鲁等省移民有密切关系。不过当时他们多集中于松辽平原,不像南方流民人山垦种需要玉米。到了清末,因华北冀鲁等省的玉米种植发展迅速,关外也因此受到强烈影响。张凤台在《长白征存录》中谈到长春一带农民种植玉米时说:“此物最宜北地,为辽东食物大宗,长郡居民家家囤积。”说明已延伸到吉林境内了。

清代乾隆到道光的100多年,是我国玉米种植史中最重要的一个时期。这不仅仅是引种地区的扩大,即由各地的零星种植,迅速扩展到全国绝大多数州县,更重要的是随着人们对玉米价值认识的加深,各地的种植数量也大大提高了。特别是一些山区,甚至已排挤稻麦黍稷,成为最主要的粮食作物。这就具有质的转变的性质。由于资料的局限,我们无法估算出当时玉米的总产量,以及它在各粮食生产中所占的比重。但可以肯定,到了嘉道之际,玉米已可与传统的稻麦黍稷并列,是我国人民的一种主要食粮。至于还有像新品种的培养和种植技术的提高等,这个时期也有许多新的进展,不过因为它牵涉的问题比较专门,我们无法详述。

乾隆、道光时期,在玉米种植中,各地的发展也很不平衡,大致北方不如南方,南方主要又在山区。广大北方地区要到清末和民国初年,才有较大的发展。有关情况,因限于篇幅,不能再列专篇讨论。

(三)清朝政府禁止流民垦山种植玉米

在乾隆、道光时期,各地流民对推动玉米的种植起了很大的作用,但是由于成批进山,在生产劳动中又具有很大的自发性,以致常常造成破坏性的后果。比如湖北鹤峰州,“田少山多,坡陀硗确之处皆种包谷。初垦时不粪自肥,阅年既久,浮土为雨潦洗尽,佳壤尚可粪种,瘠处终岁辛苦,所获无几”[100]。宜昌当乾隆初刚刚设府时, “常德、澧州及外府之人,人山承垦者甚众,老林初开,包谷不粪而获……迨耕种日久,肥土雨潦洗净,粪种亦不能多获者,往时人烟辏集之处,今皆荒废”[101]。江西武宁县,嘉庆后,“自楚来垦山者万余户,蘗轍密嶂,尽为所据,焚树掘根,山已童秃”,每遇大雨, “溪流堙淤”, “沃土无存,地力亦竭”,使不少地区“山形骨立,非数十年休息不能下种”[102]。皖南的徽州,宁国等府,情形更加严重。徽州府“自皖民开种包芦以来,沙土倾泻溪竭,填塞河流,绝水利之源”[103]。该府祁门县竟因此“大溪旱弗能蓄,潦不能泄,原田多被涨没”。所以有人认为“一邑之患莫甚于此”[104]。宁国县因“皖北人寓宁赁山垦种苞芦,谓之棚民,其山既垦,不留草木,每值霉雨,蛟龙四发、山土崩溃,沙石随之,河道为壅塞,坝岸为之倾陷,桥梁为之隳圮,田亩为之淹涨”,不但山土植被毁坏殆尽,而且还影响了山下平原坝地的农田水利和交通房舍。浙江孝丰等山区,因“山多石体,石上浮土甚浅”,而“包谷最耗地力,根人土深,使土不固,土松,遇雨则泥沙随雨而下,种包谷三年,则石骨尽露山头,无复有土矣,山地无土,则不能蓄水,泥随而下,沟渠皆满,水去泥留,港底填高,五月间梅雨大至,山头则一泻靡遗,卑下之乡,泛滥成灾,为患殊不细”[105]。诗人王志祈针对当时陕南的情况,曾这样描写道:“山中有客民,乃与造物争。利之所在何轻生,悬崖峭壁事耘耕……伐木焚林数十年,山川顿使失真面。山林笑我何来迟,我笑山灵较我痴。神力不如人力妙,好景徘徊空叹息。”[106]

在封建社会中,大批流民聚居深山老林,这本来就要引起统治者的惊恐和不安,再加上因水土流失所造成的严重后果,更使他们有理由采取禁绝措施。早在嘉庆初年,浙江省有关官府就曾出示,禁止流民垦山种植苞芦。十二年(1807),清廷又因安徽休宁县“耆民”程之通等的申控,限定垦山棚民于租期年满后,“退山回籍”,从此“不得仍种苞芦”[107]。道光初,陕西西乡县知县方传恩等,还请示上官立碑,“永将北山封禁”,令民出具“水不开种”“甘结”[108]。十三年,御史蔡庚<风易>专门上疏朝廷,要求下谕禁止“棚民开山”“种植包谷”。三十年,又以浙西各属山区,有外地流民“棚居山中,开种苞谷,引类呼朋,蔓延日众”,造成“每遇大雨,泥沙直下,近于山之良田尽成沙地,远于山之巨浸俱积淤泥”,再次上疏严禁[109]。类似禁令禁约,各地还有不少。

其实,因焚林垦山所造成的自然破坏,其责任并不完全在于流民群众。他们因受封建制度的压榨,才被迫迁向山区的。在清代开发山区、边疆的艰苦斗争中,他们首先是功劳,其次才是失误。而这又与当时人们对改造自然的认识水平,以及小农在生产劳动中的某种弱点有密切的关系。即使如此,腐朽的封建制度仍有其不可推卸的责任。正是清朝政府的种种限制,使得在玉米推广过程中,增加了许多无端困难。当然,作为生产发展的趋势,它终究要冲破阻力前进的,但作为一种特定社会现象,却值得我们很好的考察和仔细研究。

三、番薯的传播——与玉米的传播做些比较

从我国现有资料来看,番薯的引种和传播,都较玉米要具体充实得多。不过有关情况,大抵已有文章作过介绍,这里,我们谈番薯的传播,主要是与玉米的引种做些比较,看看有些什么异同。

(一)较早地发挥了优势

前面我们说过,玉米自引人中国到人们认识它的价值,真正发挥出优势来,前后花了200多年时间,到乾隆中期后才大规模得以推广。番薯则不然,就以闽广两地为例,它们都在万历年间开始引种,但几乎就在同时,人们已对其有充分的认识。以福建巡抚金学曾的名义颁发的“海外新传七则”,除了谈种植方法外,把番薯的好处归结为:高产、多用、易活。不久,徐光启撰《甘薯疏》,又发展为“甘薯十三胜”,对番薯的优点价值作了更加全面的阐发。天启时,山东新城人王象晋作《二如亭群芳谱》,详细引述了《甘薯疏》的内容,进一步扩大了影响。在福建亲身目睹番薯之利的何乔远,还特别作《番薯颂》以广宣传。明清之际的著名学者屈大均在《广东新语》中,也极力称赞番薯的长处,“番薯近自吕宋来,植最易生,叶可肥猪,根可酿酒,切为粒,蒸曝贮之,是曰薯粮。子瞻称海中人多寿百岁,由不食五谷而食甘薯,番薯味尤甘,惜子瞻未见之也。”

正是人们认识了它的好处,并在舆论上广为宣传,从而也大大地加速了番薯的传播进程。

当然,作为一种新奇物品,在它还没有完全普及时,总会被人们视为珍品,前述玉米是如此,番薯也有这样一个过程。福建莆田人陈鸿在《国初莆变小乘》中说:“番薯亦天启时番邦载来,泉入学种,初时富者请客,食盒装数片以为奇品。”福州一带当“明季始有”时,也是先“以为点茶之品”而在人们中流传的[110]。但是这种情况并不长久。据顺治时担任过福建布政使的周亮工叙述,该省番薯“初种于漳郡,渐及泉州,渐及莆”,及清初,“长乐、福清皆种之”[111]。而引种较早的泉州一带,早在万历末季已是“贫者赖以充腹”了[112]。前引《国初莆变小乘》也说:顺治初,兴化、泉州、漳州三府“遍洋皆种,物多价贱,三餐当饭而食,小民赖之”,是一种极普通的食物。明永历十五年(清顺治十八年,1661)初,郑成功率水师东渡台湾,中途因遇风阻于澎湖。成功派人在澎湖三十六屿觅取军粮,据报:“各屿并无田园可种禾粟,惟番薯、大麦、黍、稷。”[113]可见当时澎湖亦已遍桓番薯。根据我们见到的资料,到康熙前期止,福建省种植番薯的地区,东至台湾府,西边则及于汀州府的宁化、清流一带。雍正四年(1726)六月,浙闽总督高其倬在奏折中说:“福建自来人稠地狭,福、兴、泉、漳四府,本地所出之米,俱不敷民食……再各府乡僻之处,民人多食薯蓣,竟以之充数月之粮。”[114]高其倬所说的薯蓣即指番薯。同年十一月,闽抚毛文铨奏:“惟漳州一府……地瓜系该府人民充作四五个月粮食者。”“且泉州人民亦多藉地瓜以充粮食。”[115]又,郝玉麟乾隆二年(1737) 《福建通志》亦言:“番薯……迩来栽种尤盛,闽地粮糗半资于此。”到了康熙末乾隆初,福建的番薯种植不但推广到全境,而且成为与稻谷并列的最重要的粮食作物之一。

广东的记载虽然没有福建多,但从徐光启言:“闽广人赖以救饥,其利甚大”, “闽广人收薯以当粮,自十月至四月麦熟而止。”[116]可见推广也是很快的。清初,吴震方在《岭南杂记》中说,番薯“粤中处处种之”。及康熙三十八年(1699),“粤中米价踊贵,赖此以活”。说明在当时,番薯的地位已不比一般了。郑照崇《茂名县志》:“番薯……高郡得之最先,赖之最甚。”高郡就是茂名县所在的高州府。据传该府番薯是万历时由吴川医生林怀兰从安南携人[117]。如果此说确实,那么清初雷、廉、琼等府种植番薯,很可能由高州府传播开来的。当时,凡粤东“滨海诸邑”, “其坡田只宜莳山蓣、番薯、芋乃诸杂粮,兼收可以佐食”[118]。至于东边的潮州等府,更是“多种番薯以代米粮”[119]。

在沿海省份中,浙江也是引种番薯最早的地区之一。万历三十五年(1607)编的《普陀山志》就有: “番芾,种来自日本,味甚甘美”的记载[120],但由于“山僧吝不传种”[121],所以传播不广。李日华《紫桃轩又辍》: “蜀僧无边[122]者,赠余一种如萝葡,而色紫,煮食味甚甘,云此普陀岩下番薥也。世间奇药,山僧野老得尝之,尘埃中何得与耶!”李是嘉兴人,明万历进士,看来在此前,他对番薯一无所知。但是,“吝不传种,不等于可以封闭隔绝了。明末山阴乡宦祁彪佳谈到他家闲居时,曾“从海外得红薯异种,每一本可植二三亩,每亩可收薯一二车,以代粒足果百人腹”[123]。山阴今属绍兴市,离普陀山并不很远,他得到的红薯,或许亦从普陀山而来。普陀山的番薯清初已北传到江苏境内了。张文英雍正《崇明县志》:“甘薯,俗呼番芋,又名红山药,种自普陀来。”嘉庆时金榜在《海曲拾遗》中说到通州一带的番薯,其种亦“得自舟山”。

由于浙闽两省比邻而居,海陆之间都有较多的往来,所以浙江也从福建传人番薯。康熙初年,就有陈经纶的后代到鄞县传布种植番薯,据说“初犹疑与土宜不协,经秋成即大逾闽地”[124],获得意外的成功。康熙二十一年(1682)刊的《永嘉县志。物产》中亦载有“番荠”。齐召南乾隆《温州府志》说:“温人呼甘薯为番荠,原从闽至。”说明它是从福建传人。到乾隆前期,浙江沿海的温州、台州、宁波等府,番薯种植已相当普遍了。

在有关番薯引种的讨论中,有的学者提出云南也是我国较早传人番薯的地区[125]。由于云南与两广等各南方省份一样,盛产甜薯一类的土生薯,而文献中的有关记载,又都过于简单,如:红薯、白薯、紫薯(也有把薯作蓣的)。这些称呼与我国土生薯类颇多雷同,所以对云南何时引种番薯的问题,实际上还存在着一些不同的看法[126]。

番薯的种植,在乾隆以前,主要限于长江以南的南方各省。这是因为番薯是温热带作物,宜于高温潮湿,而我国北方各省,气候干燥,冬季寒冷,要使广大北方地区也像闽、粤、江、浙那样种植番薯,必须在技术上解决藤种收藏的问题,即使严寒之际不致冻枯,到来年有新苗可传。万历末在京津地区经营屯田事宜的徐光启,曾为此而苦思焦虑。后来他根据“京师窖藏菜果三冬之月不异春夏”的道理,悟出“欲避冰冻,莫如窖藏”,认为如此,“其收藏薯种,当更易于江南耳”[127]。徐氏的办法,看来他本人也没有来得及试验。雍正八年(1730)二月,。浙江定海总兵官林君升给皇帝具折,建议直隶、山东等省种植番薯,雍正帝在林的折子上朱批道:“番薯之益,朕早知之,前岁曾命于圆明园隙地播种,虽经种出,但甚觉细小不伦,或系南北水土异宜之故,亦未可知,试令再种看。”[128]说明在林提建议之前,皇帝已命人作过试验,但很不理想。同年八月,福建海关监督淮泰向朝廷“进呈番薯六桶”。“奉旨:番薯苗交圆明园该处栽种,其随来会种番薯苗之人俱留下,着伊等指数本处人栽种,……俟本处人于种法通晓时,再令伊等回南。”[129]后一次试种结果如何,我们没有见到记载,估计也成效不大,其中关键恐怕也是藤种问题。乾隆初,无极县令黄可润,用他家乡福建的办法,在任所试种番薯,“结薯甚多”,但苦于无法解决第二年的新苗,采用浙江“宁台种师”,“开窖藏薯”法,亦“坏者尚半”。乾隆十年(1745),他奔丧南回,路经山东德州,“家人上岸买番薯甚多而贱”,才知道就在最近几年,当地农民根据河南、浙江的经验,进一步改善窖藏法,已彻底解决了薯种越冬的难题[130]。薯种问题的解决,在技术上是个很大突破,它为番薯向全国推广创造了良好的条件。多年来,人们急于在北方地区引种番薯的愿望,才正式得以实现。

(二)朝廷和官府的大力提倡

就在乾隆时期的半个多世纪里,番薯的推广极为迅速。全国除甘肃以及边疆地区外,各省都已先后引种番薯,它是我国番薯推广种植的一个高潮时期。

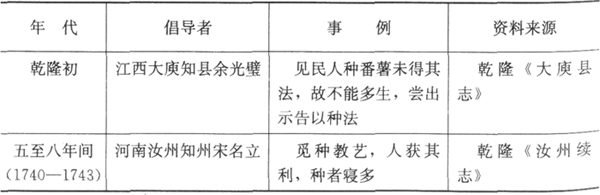

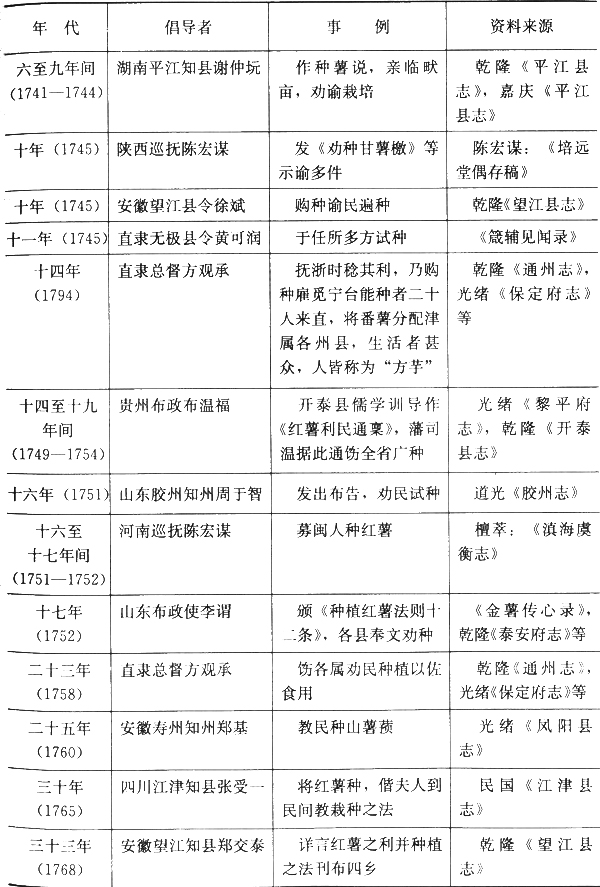

乾隆年间推广种植番薯中,封建官府也起了积极的推动作用。下面,根据我们查到的资料,将乾隆时有关清朝官府劝种番薯的事例,列表如下:

上述封建官府的倡导,对于番薯的推广种植,还是起相当的作用。像陕西巡抚陈宏谋发布《劝种甘薯檄》以后,很快就有蒲城、潼关、临潼、兴平、略阳、甘泉等县,各“从江、浙、豫、蜀购觅薯种,并雇有善种之人到陕”。盖屋县令则从他南方家乡“觅种雇人”,宁羌县“由川购觅薯种”。此外,省城所在的咸宁、长安二县,也都准备薯种,以备“试种”[131]。臧应桐乾隆十六年(1751)《咸阳县志》: “抚宪陈公奉发甘薯一种,……虽咸地沍寒,收种不易,愚民初试,未善栽培,而利源已开,种类不绝,旧时土产之外,又增一利生之物矣。”杨仪乾隆《盞厘县志》,孙景烈乾隆《鄂县新志》在《物产》中记录番薯时,也专门指出,此“种皆桂林陈抚军所遗”,“此抚军桂林陈公所遗者”。据说在陕西民间,还流传有“陈公薯”的叫法[132]。直隶总督方观承两次倡导种植番薯, “其栽培之法,灌溉之事,明白晓易”[133]。天津、盐山、庆云、栾城,以及保定、顺天等府的一些州县,都因此种植以佐食。京师近傍的通州,自“乾隆二十三年督宪饬种”,到乾隆末,“每年长发利民”[134]。山东的不少府州县志中,都载有乾隆十七年0752)奉布政使李渭颁示,依法种植“番薯”[135]。

在乾隆年间声势最大、范围最广的“劝种”活动,当推五十年(1785)和五十一年间,由朝廷下谕所作的倡导。江西巡抚何裕城重刊陆懼的《甘薯录》,就是为响应朝廷谕旨做出的姿态。熊履青四川《忠州直隶州志》载:“乾隆五十一年冬,高宗纯皇帝特允侍郎张若淬之请,敕下直省广劝栽甘薯,以为救荒之备。一时山东巡抚陆懼所著《甘薯录》颁行州县,白是种植日繁,大济民食。”钟桐山湖北《武昌县志》也说:“高宗纯皇帝特饬中州等地给种教艺,俾佐粒食,自此广布蕃滋。”

当然,乾隆年间番薯种植的推广,也不完全是封建官府的功劳。比如江西省的南安、建昌、广信等府县,早在乾隆初年就已“得自闽粤”[136],或“闽粤人来此耕者,携其泛海所得苗种之,日渐繁多”[137]。湖南自康熙前期,宝庆府等“内地亦渐及”种植[138],乾隆初更扩展到长沙、岳州等府。平江知县谢仲玩倡导种红薯,多少受到广福客民的影响。北方的山东近海各州县,闽粤江浙商人常常通过海路前往贸易,南方的番薯,也因此较早传到那里。乾隆初,陈经纶的五世孙世元到胶州经商,因目击当地灾荒,在经过两年试种后,十四年(1749)正式劝导百姓引种番薯。布政使李渭就因受到陈的启发,才颁发《种植红薯法则十二条》。

但是,如果我们拿封建国家对番薯引种的积极态度,与前面所说玉米推广中的情况相比较,就会发现,两者间存在着明显的差距。当然,在玉米推广过程中,也有一些地方官员进行倡导,不过总的说来,都是民间自发传播的。到了乾隆中期及嘉道时,随着玉米种植的迅猛发展,封建官府不但不积极引导,甚至一再下令,禁止垦山农民种植包谷,这就不是偶然的了。

(三)番薯传播比玉米顺利的原因

从明清两代的情况来看,番薯的传播比起玉米要顺当得多,推其原因如下。

首先,如前所述,番薯从它传人之日起,几乎很快就在传统的农业区生了根。特别它具有“不争肥”,“不劳人工”等优点,与当地稻麦等旧有作物不但不相排斥,而且还能互作补充,这在耕地少、人口密集的地区,更有其重要意义。比如四川仁寿县,“邑人于沃土种百谷,瘠土则以种苕,无处不宜”[139]。福建龙岩州,凡“旱田难莳晚谷者,或种番薯、杂粮、菜蔬”[140]。地处关中平原的陕西鄂县,“地土虽不宽广,然多沃壤”,除种五谷外,又植姜、芋、红薯等以补空隙[141]。甚至房前屋后,沟边地头,“凡有隙地,悉可种薯”[142],从而大大地提高了土地的利用率。

其次,番薯的产量也足以使人感到鼓舞。它“亩收数十石,数口之家止种一亩,纵灾甚,而汲井灌溉,一至成熟,终岁足食”[143],能“胜种谷二十倍”[144]。黄风栖在《九江府志》中言:“芋之收倍于稻,薯之收倍于芋,……要不若种薯之尤可足食也。”

第三,当灾荒降临的年代,番薯其种既在高地,“亦可救水灾也”。“若旱年得水,涝年水退,在七月中气后,其田遂不及蓻五谷,荞麦可种又寡收而无益于人计,惟剪藤种薯易生而多收”。“蝗蝻为害,草木无遗,种种灾伤,此为最酷,乃其来如风雨,食尽即去,惟有薯根在地,荐食不及,纵令茎叶皆尽,尚能发生,不妨收入”。这种“平时可以佐食,歉岁可以救饥馑”[145]的农作物品种,不但受到广大农民的欢迎,必然也要引起封建政府的关注。在“耕作居于支配的地位”的封建社会中,统治者出于稳定封建秩序、巩固统治的需要,对于民生所系的农业生产,不能不倍加用心。乾隆时,清朝官员以至朝廷频劝百姓广种番薯,其原因也正在此。乾隆五十年(1785),清廷在上谕中说:“番薯既可充食,兼能耐旱”,必“使民间共知其利,广为栽种,接济民食,亦属备荒之一法。”[146]这就是其中的道理。

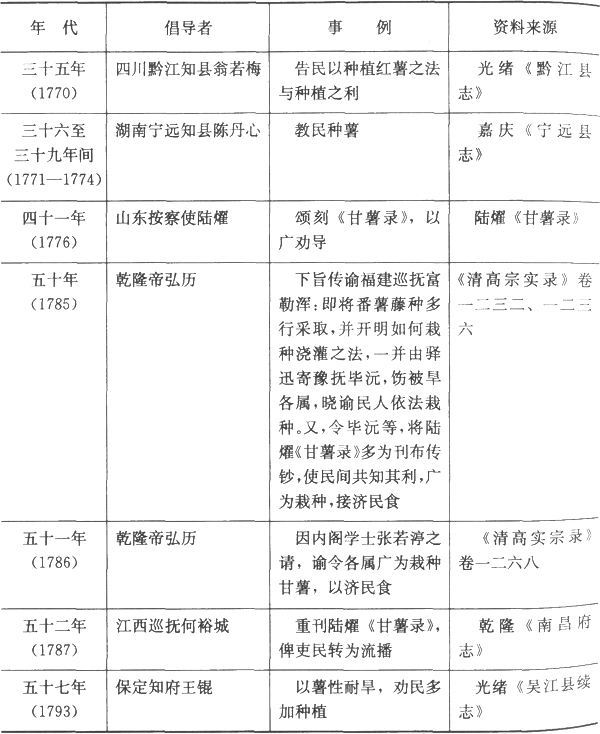

玉米虽和番薯一样,对土地的要求不高,但比较起来,玉米的优势,更多的是在不宜稻麦的山区,先看下表:

上面是根据宣统元年(1909)奉天农业试验场出版的《奉天省农业调查书》中兴仁等10县的199个村庄统计所得资料制成的,时间稍晚了些,不过还是可以说明问题的。奉天即盛京地区,所列兴仁等县,多数位于松辽平原,也就是我们在文章中常说的中国传统农业区。他们早在清初已引种玉米,但直到200多年以后,在各农作物中,充其量仍处于从属的地位。这从其农产物总量中所占的比重,看得就很清楚了。比例最大的西安县(今吉林东辽县),也只有15。6%,其余不过百分之几和百分之零点零几。造成这种局面的原因,当然是多方面的,其中的关键还是与产量有关。上表所列辽东地区的8种主要粮食作物中,玉米四平均亩产量除比大小麦占有稍多的优势外,只名列第四,与名次稍低的大豆、粟相差无几。

那么,是不是因为辽东地区不适合于种植玉米呢?1909年(清宣统元年)2月,美国驻沈阳副总领事克劳德在《远东时报》上发表《满洲的农业》一文中说:“南满的土壤和气候,特别是整个肥沃的辽河流域,毫无疑义是适于玉米的大量生产的。这里有肥沃的冲积地,有时间长而温度高的夏季,以及充沛的雨量,这都是玉米丰产的理想条件。只要加以选种和合理栽培,在南满,玉米对农民可以比高粱和大豆更为有利的作物。”[147]但是在克劳德的愿望没有变成现实以前,小农经济的传统思想和传统技术条件,还是在起作用的。

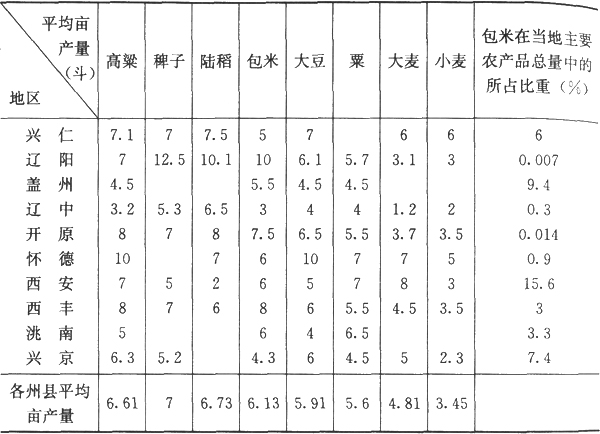

为了进一步说明问题,下面我们再以光绪三十年(1904)河南南阳县的统计数字为例[148]:

小麦 熟年每亩约收3斗 粟 熟年每亩约收5斗

大麦 熟年每亩约收4斗 黄豆 熟年每亩约收4斗

玉麦 熟年每亩约收4斗 黑豆 熟年每亩约收5斗

稻 熟年每亩约收6斗 绿豆 熟年每亩约收3斗

蜀秫 熟年每亩约收5斗 豌豆 熟年每亩约收3斗

玉蜀秫 熟年每亩约收4斗 脂麻 熟年每亩约收2斗

南阳县是个盆地区,既有丘陵山地,也有河谷间的小平原,而且很多山区是清中期后陆续开垦的,这就有利于玉米的推广。当时南阳县的玉米年产量是10万石,次于小麦(20万石)、粟(11万石),和蜀秫、黄豆等相并列,看来种植的面积不少。尽管如此,其亩产量仍不突出,甚至比不上蜀秫和粟谷,这就大大限制了它在平原地区的推广发展。

如果我们在同一地区,再拿玉米和番薯的产量作比较,那就更加明显了。

奉天镇安县包米每亩产量2。5斗,若以45斤为一斗,共计112。5斤;番薯产量850斤[149]。

河南南阳县包谷熟年每亩约收4斗,每斗31斤,计124斤;番薯熟年每亩约收400斤[150]。

112。5斤与850斤,124斤与400斤,在通常情况下,人们当然乐意选择后者。这也是为什么在很长的时间里,玉米没有发挥出更大优势,遭到统治者冷漠的重要原因之一。

至于乾隆中期后,当玉米迅猛向山区推进,显示出新的生机和活力时,清朝统治者所采取的限制和禁绝政策,有关原因,我们已在前面作过论述,这里就不再赘笔了。

1984年8月修改稿