内容提要:20世纪初期,近代华南海域贸易中的台湾贸易网络迅速壮大,并与既存的香港贸易网络间展开激烈的竞争。由此,即使在香港贸易网络的传统腹地广州,也受到来自台湾贸易网络的,中击。然而,穗港一带的广东商人们却长期通过香港吸纳日货进口,并牢牢掌握日货经香港转运至广州及在广州市场销售的贸易环节,成为日货行销广州的主要推手及受益者。特别是九一八事变后,在广州抵制日货运动与香港日货对广州走私贸易的双重压力下,台湾对广州的贸易活动陷于停滞,广州的日商势力也奄奄一息。而广州的日货贸易与日商势力间相互分离的矛盾,一直延续到抗战时期广州沦陷为止。

关键词:华南海域贸易 香港贸易网络 台湾贸易网络 广东商人国际网络 日货

近代东亚、东南亚、美洲等地的沿海贸易口岸,由于广东人广泛的国际流动及其牢固的地缘、血缘关系,逐渐形成了广东商人国际网络。[1]在东亚海域,这些广东商人以新兴的香港贸易网络为依托进行活动并迅速崛起,在19世纪末叶至一战爆发前逐渐主导了以中日间贸易为代表的东亚国际贸易。[2]但是随着日本帝国的形成及其扩张,日本通过在华南海域贸易[3]中建立以台湾为中心的新兴贸易网络,对香港及其他华南地区的直接贸易规模逐渐扩大,并在闽台贸易中逐步挤压了香港贸易网络的活动空间[4],从而在华南海域贸易中出现了既有的香港贸易网络与新兴的台湾贸易网络相互竞争的局面。与此同时,近代以来广州虽然丧失了中国最重要对外贸易口岸的地位,但是作为香港贸易网络的重要据点而得以深人参与国际贸易。[5]因此,在华南海域贸易中香港贸易网络与台湾贸易网络之间的竞争,必然会对广州的国际贸易环境产生深刻的影响。

在讨论此时广州所处的近代东亚国际贸易环境时,首先应该提及此前关于“亚洲间贸易”理论的广泛讨论,这些讨论从宏观角度对近代东亚及东南亚海域中的国际贸易秩序以及中日两国各自的应对进行了考察,还致力于阐明日本工业制品(下文简称“日货”)进入亚洲市场及其形成独立贸易网络的过程,并且重视日本在这一过程中与活跃在东亚及东南亚海域的华侨贸易网络间的合作及竞争[6],为讨论近代华南海域贸易问题提供了国际性背景与视角。其次,最近10余年中,还有从贸易、金融、族群网络等各种角度出发,对于包含台湾与港澳地区在内的近代华南海域贸易情况进行的讨论。其中,林满红就台湾在与香港、福建、“满洲”的贸易中所表现出的不同特征分别进行了一系列考察。[7]谷ケ伊城秀吉主要从台湾对华南重要口岸所开设的新航路及其运价问题人手,详细讨论了从日本据台起直至第一次世界大战时期为止,在华南海域内以台湾为中心的新贸易航路网络的形成与扩大。[8]久末亮一对于“华南银行”的创立过程进行了细致的描述,从而揭示了在该银行设立背后实际隐藏着日本利用华侨资本与进入华南市场的双重企图,同时揭示日系金融资本进入华南的过程中,与当地既存的广东商人国际网络间存在相互合作的一面。[9]另一方面,也有从香港的角度对日本向华南地区的贸易扩张进行考察。早在抗日战争初期,林和三郎即以香港对广州进行的日货走私贸易为考察对象,对其途径、手法、组织,及其在1930年代猖獗及衰落的原因等问题进行了充分调查。[10]通过近期饭岛涉的研究可知,日本在以台湾为中心向华南市场进行贸易渗透的过程中,与既存的香港贸易网络及广东商人国际网络之间存在竞争与妥协的双重关系。[11]进而在有关近代广东商人国际网络如何达成组织化的研究中,李培德从考察特殊贸易群体活动的角度对于近代早期广东买办的成功及该群体的特质进行了讨论;而久末亮一则对总部设在香港的国际金融机构“广东银行”的设立、发展及其破产经过进行论述,从而对近代广东商人国际金融活动的组织化问题进行了实证性考察。[12]

但是,这些针对华南海域贸易问题的既有研究成果,由于其研究角度多以日本或日据时代的台湾为中心,导致其研究对象明显集中在与近代日本及台湾关系较密切的福建或香港,而对于广东这一近代华南海域贸易的重要组成部分,除上述林和三郎在抗战初期对粤港间日货走私问题所做的讨论以外却极少关注。这就造成既有的华南海域贸易研究中,“华南海域”的地域概念实际上被狭隘化。因此,广州作为近代华南地区重要的对外贸易口岸,应当被纳入亚洲间贸易、尤其是华南海域贸易研究的范畴之内。而明了广州对近代华南海域贸易的参与情况,对于切实把握台湾贸易网络与广州对外贸易之间的关系,无疑具有重要的学术意义。因此,本文拟通过对清末、1930年代以前、九一八事变后至抗战爆发前等三个时期的考察,对抗战前以台湾与广州(下文简称“台穗”)间贸易为媒介的日本对广州贸易(下文简称“日穗贸易”)的实际情况做出较为全面的把握:一,香港贸易网络与近代广州日货贸易的关系;二,广东商人国际网络与广州日货贸易的关系;三,通过总结台穗间贸易趋势,把握抗战前台湾贸易网络在广州的渗透情况。

使用的史料主要有:首先,在台湾总督府方面发布的《台湾对支那、香港及南洋方面贸易一览》以及《台湾对南支、南洋贸易表》中,保留了台穗间贸易的重要统计数据[13];其次,作为近期日本外务省档案整理出版的成果之一,《外务省警察史》第53卷《支那之部,在广东总领事馆》[14]中详细记录了抗战前及抗战初期广州日本人群体的职业、结社、治安等情况;日本“亚洲历史资料中心”网站可全文阅览的《在外邦人商业(商工)会议所关系杂件/广东商业会议所》[15]也提供了与广州日商势力有关的重要情况。

一、清末的日穗贸易

日本人最早在广州活动的历史可以追溯到1880年代。[16]1888年8月日本驻广东领事馆在广州设立,首任领事为坪野平太郎。[17]大概由于当时广州日本人数过少,领事馆业务无法充分展开的缘故,该广东领事馆遂于1890年12月关闭,直到1906年11月12日才在广州重置,领事官为上野专一。其后在1909年濑川浅之进担任领事时,该广东领事馆升格为总领事馆。[18]

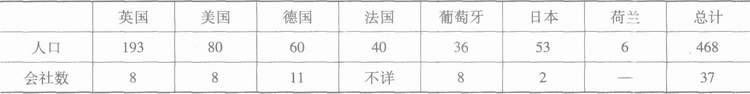

就在日本驻广东领事馆重开前后,日本人在广州的贸易活动受甲午战争及日俄战争的影响而逐步展开。但由于当时广州的主要外贸对象是英法美等西方国家,因此早期的日穗贸易既不稳定又十分有限。比如,在1902年日本对广州的出口额仅为4700余日元,而进口额仅400余日元,且此后日本对广州的出口、进口分别在1904——1908年、1903——1904年陷入完全停滞。另,表1可见,1907年前后在广州的外国商社中日本商社数量极少。

表11907年前后广州的外国商社数量

资料来源:[日]外务省通商局编:《清国事情第2辑》,出版机构不明,1907年版,第848页。

对造成该时期日穗贸易困境的原因,日方认为在于日本与广州间没有直航航线,致使两地间的贸易必须经由厦门、汕头、香港等地中转才能进行。[19]然而,即使在大阪商船会社开设了连接台湾高雄和广州的定期直航航线、台穗贸易获得蓬勃发展以后,日穗贸易仍未能摆脱主要依赖香港进行中介的局面。也就是说,该贸易是否经过其他港口进行中转并非上述问题之主因。因而对于清末时期日穗贸易的不畅,实际上存在其他更为深刻的原因,即彼时日货尚无力量扩大对广州市场的出口。

首先,清末进入广州市场的日货主要是以初级工业产品为代表的各种杂货。而这些日本杂货与广州当地产品多有重叠,难以找到能够打开广州市场的特殊产品。广州市民普遍以欧美货品为上等品,而中国货和日货则同被视为下等品。[20]此外,虽然在日俄战争后,日本对于华北和华中市场已经开始普遍地进行直接贸易,但是面向广州的日货出口却仍然需要经过华商中介来完成。[21]这些华商基本为本地的广东商人,他们不仅以低廉的价格收购日货后再将之投人广州市场牟利,且其中资力雄厚者还以预付订金的方式向大阪等地的日本制造商直接订购廉价商品,而接受订单的日本制造商则往往以偷工减料来应付。[22]因而,在此类质量低劣的产品推向广州市场后,日货逐渐被当地人视为粗制滥造的代名词。[23]上述事实同时说明,此时通过广东商人与日本工商界建立的商业联系,在日穗间已构筑起由广东商入主导的日货贸易渠道。

虽然清末时期日货在广州市场举步维艰,但此时随着日穗间日货贸易渠道的初步建立,广州的日本企业也开始增多,且基本上是以经营日货为主。广州的日本企业可以分为两种不同的类型:一是创立于广州的中小企业,它们多从事贸易、零售及服务行业。此类企业不仅自身资本较小,且购人日货的成本要高于掌控着广州日货贸易渠道的广东商人,加之对于广州市场需求的把握也不及本地商人,因此虽然同样是贩售日货,他们却在与当地广东商人的竞争中处于下风。[24]另一种是日本国内的大型贸易商社或金融企业在广州设立的分支机构。这类企业通常先在广州开设办事处,其后如事业有所扩大,再升格为分店。如三井物产会社于1902年开设了广州办事处[25],而在华南各要港铺开网络的台湾银行也在1907年设立了广州分行。[26]

需要注意的是,大阪商船会社在台湾总督府的授意下,于1911年开设了连接高雄与广州的“台湾总督府命令航路”,该航线在抗战前是日穗间唯一的定期航线。[27]台湾在受日本侵占后,由于其与华南各地间拥有特殊的地理及族群关系而被定位为日本对华南、香港及南洋地区拓展势力的根据地。[28]因此,日本本土在面向华南各地及香港输出其产品时,通常采用先将日货运至台湾囤积,再由台湾转运的方式[29],这样就在香港之外形成了由日本控制的华南海域日货转运中心。而上述台穗间定期航线的设置意在使日货进入广州时不必通过香港作为中介,因而可视为日本在与既有的香港贸易网络争夺华南市场当中的重要一环。

二、1930年代以前的日穗贸易

日货在广州市场上的困境很快受时局影响而发生变化。一战爆发,为日货在广州市场的推广创造了绝佳机会。但是在对这一时期的日穗贸易进行分析时,由于当时的广州地方海关没有发表按国别分类的贸易统计数字[30],且经由香港进入广州市场的日货又被算人广州的对英贸易金额之内[31],所以难以获得确切的数据。鉴于在1930年代以前,台穗贸易额经常占到日穗贸易额的半数以上[32],因此下文将从台湾总督府方面统计的贸易数字着手,通过对台穗贸易进行分析,来把握这一期间日穗间贸易的发展趋势。

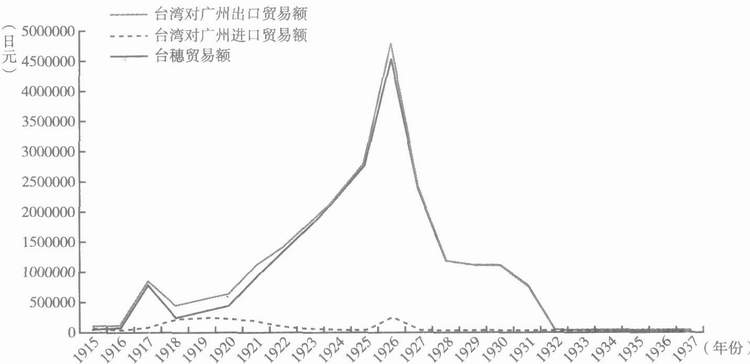

如图1所示,在一战中的1916年台穗贸易额首次超过10万日元,并在1917年猛增至80余万13元,其后在战后初期的1918——1920年保持在50万日元上下。据此,在一战结束后,台穗贸易额稳定在战争初期约5倍以上的水平。此时期内台穗贸易额的猛增,主要受益于在一战影响下西方国家工业品对广州输出的减少。乘此机会,日本在广州大肆拓展日货的销售市场。据当时供职于台湾银行广州分行的中国职员回忆,“一战期间日本三井、三菱等大商社直接在广州从事日货批发生意.而广州的中小日本商社也十分活跃。到1919年,在广州市内的各大百货公司内不仅同时出售欧美品及日货,而且还出现了专门销售日货的百货公司。广州市内的两条集中销售洋货的商业街也成了日货总汇。”[33]由此可知,此前在广州被视为下等品的日货,不仅乘一战之机迅速扩大了市场占有率,并且在当地市场上逐渐成为与欧美商品比肩的畅销舶来品。

图1 1915年—1937年的台湾对广州贸易额

资料来源:台湾总督府税关:《台湾对支那、香港及南洋方面贸易一览》,出版机构不明,1918——1919年、1921——1925年、1927—1932年;台湾总督府财务局税务课:《台湾对南支、南洋贸易表》,出版机构不明,1935——1937年。其他年份数据引用自上述两种资料中“前年对照”项目。

说明:各年度统计数据在发表后有所修正,本表统一以当年发表数据为准。

在一战期间广州市场上日货畅销的刺激下,当地日本企业的数量也快速增加。到1920年前后,广州的主要日本商社的营业额大致如下:三井物产办事处600万至700万日元、实业公司约350万El元、伊藤洋行200万日元、井上合资会社150万至200万日元、铃木商店办事处150万至200万日元、三菱商社办事处约100万日元、日本邮船会社50万日元、大阪商船会社约20万日元、广信洋行10万日元、台湾银行分行10万日元、岳阳堂5万至7万日元。[34]与上述日本企业不断涌人广州相配合,在金融领域,由台湾银行筹设并掌控的华南银行于1919年在广州设立分行。[35]其后在1924年,横滨正金银行也在广州设立了办事处。[36]

另一方面,由于一战时期日穗贸易的扩大,日货对广州的出口逐渐形成了3条主要渠道:台穗间的直接贸易、经由上海进行的转口贸易以及经由香港进行的转口贸易。[37]如表2所示,从贸易金额看,上述3条渠道当中最主要者仍然是经由香港的转口贸易,其次为经由上海的转口贸易,而台穗间的直接贸易则居末位。而就其中最主要的香港转口贸易而论,一方面据1917年日本方面的调查结果显示,每年由日本输往香港的日货中约有8成被再次输往广州[38],另一方面如表2所示,在由香港流人广州的日货总额中,经广东商人之手的亦占8成左右。由此可以判断,在一战中及其后的日穗贸易迅猛增长期中,日货对广州的贸易渠道仍然掌握在广东商人手中。

表21918年广州日货贸易的主要渠道及金额统计

资料来源:井出季和太:《南支那重要港的港势》,第73页。

说明:1.计数单位为“海关两”。2.该数据由日本“广东实业公司”调查得来。

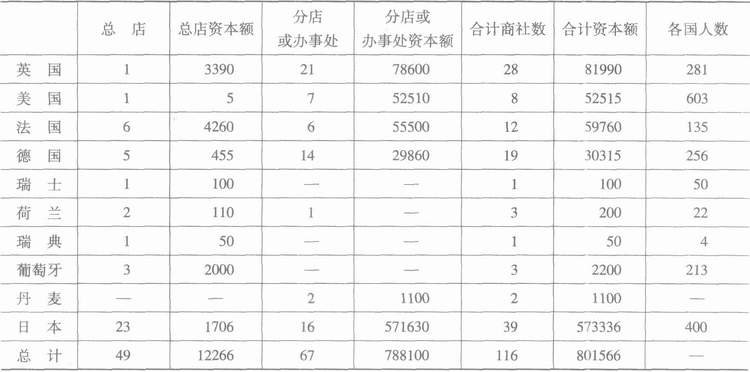

进入1920年代以后,如图1所示,台穗贸易额在1921年首次超过100万日元,1921—1930年10年中,每年的台穗贸易金额都在100万日元以上。纵观历年台穗贸易的变化可知,1920年代应是台穗贸易及日穗贸易的“黄金时代”。通过分析表3中的有关数据,则能够对1920年代末日本在广州贸易势力的变化情况做出如下判断:一,在经过一战及1920年代13穗贸易的长期繁荣之后,日本在广州地区的贸易势力事实上改变了其在清末广州对外贸易中所处的末流地位,无论在企业总数还是资本总额方面都已超越他国,合计资本额甚至超过其他国家的总和。由此可知,日本在华南海域的贸易布局中,广州占据着非常重要的地位。二,在广州的日本企业又可分为两类,一类在广州设立总店,另一类仅在广州设立分店或办事处,参考上文中对于清末时期有关情况的讨论可知,它们分别代表着广州日本企业中的中小企业与大企业。1928年的数据显示,虽然日本大企业在广州分支机构的数量少于日本中小企业,但是在资本金额方面却呈现出压倒性优势。故可认为,日本大企业在广州分支机构的贸易活动实际上代表了日穗贸易的基本走向。

表31928年广州各国商社资本额

资料来源:井出季和太:《南支那的开港场》第1编,台北,台湾总督官房调查课1930年版,第68—69页。

说明:1.资本额计数单位为港币千元。2.上述数据1928年12月由日本驻广东总领事馆调查得来。

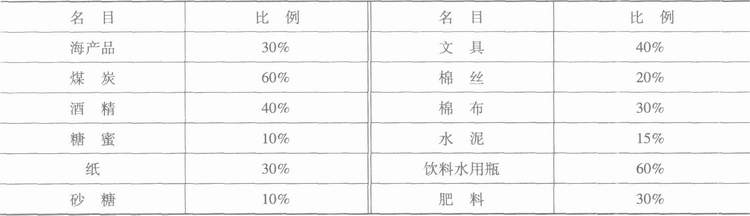

虽然在1920年代日穗贸易出现了长期且相对稳定的繁荣,但是如表4所示,在1928年广州的主要进口商品中,通过日本商人进口且占当地市场份额超过50%者,只有“煤炭”及“饮料水用瓶”两种。显而易见,即使在日穗贸易的“黄金时代”,日本商人仍只能十分有限地参与到对广州的出口贸易中。

表41928年广州主要进口商品日商输入所占比例

资料来源:井出季和太:《南支那的开港场》第1编,第70页。

需要注意的是,从1920年代中期起,广州的民族主义运动开始越来越强地波及到日穗间的贸易。首先,1925年6月23日发生的“沙基惨案”,激起了广州及香港社会的强烈抗议,并引发:著名的“省港大罢工”,一直持续到1926年10月才得以平息。由于此次罢工是以英国为主要目标的反帝运动,因而在沉重打击了英国对广州贸易的同时,使日本大获渔翁之利。如图l所示,1926年台穗贸易额几乎较前年增长1倍,达到抗战前的顶峰。而当罢工结束之后,随着英国迅速恢复此前的贸易优势,日穗贸易额也随之一落千丈。[39]其后在1928年日军悍然制造“济南惨案”的刺激下,广州反帝运动的目标从“反英”转为“反日”,并与北方各大城市相呼应发起了抵制日货运动。受此影响,正如图1所示,台穗贸易在1928–1930年间,较1927年的贸易规模约缩小一半,倒退至1921—1922年的水平。但是,该贸易受到广州民族主义运动的更大冲击,则是在进人1930年代以后。

三、九一八事变后至抗战爆发前日穗贸易的困境

九一八事变和“一.二八”事变的爆发,在中国许多城市激起了强烈的抵制日货运动,中国的民族主义运动以此为契机开始由“反日”转向“抗日”。[40]在广州,为抗议日军侵占东北,以当地商人、工人及学生为主再次发起了抵制日货运动。[41]1931年10月10日,广州市民及中山大学学生搜查了贩卖日货的百货商店,没收大量日货并当场焚烧。[42]同时当地的广东商人自发组成“对日经济绝交委员会”,且将各自手中残留的价值约400余万元的日货进行登记,约定一旦售出不再进货。[43]在上述运动的影响下,即便是当地的日本大商社也完全没有生意可做,日资银行也被迫缩小了业务规模,一些日本商人只得伪装成华商暗中进行交易。[44]

此次广州抵制日货运动的结果如图1所示,1931年台穗贸易额较前一年约减少1/3,而到1932——1937年间更是一蹶不振。可以看出,在九一八事变的影响下,台湾基本放弃了对广州的贸易渠道。[45]

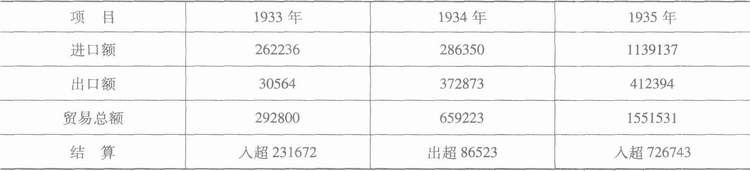

需要说明的是,虽然台穗贸易在九一八事变后跌人低谷,但是日穗贸易实际上并未就此全面停滞。表5所示为1933——1935年的日穗贸易额:

表5广州市对日进出口贸易统计

资料来源:[日]安藤元节:《南支大观》,东京,日本合同通信杜1939年版,第432页。

说明:数量单位为“银元”。进口原以金本位计算,但该资料在核算时将黄金换算成银元。

根据以上数据,虽然在九一八事变后,向来引领日穗贸易的台穗间贸易遭到致命打击,但是随着其后中日政治关系的调整,通过台湾以外的途径所进行的日穗贸易从1934年起有所恢复,并直至抗战爆发前成为日穗贸易的主要渠道。

然而,虽然从1934年起日穗贸易稍有起色,但广州的抵制日货活动并未就此结束。如广州的抵制日货组织“救国会”仅在表面上停止了对日货的检查与没收,即使到1935年,该组织依然在暗中设法阻止本地广州商人贩售日货。[46]即便如此,自九一八事变爆发以后,在广州市场上还是一直充斥着日货,商家往往只不过是将商品上的日本商标改头换面一番后再行出售而已。[47]而这些经过改装后上市的日货,其实并非由日商直接出口至广州,而多是从与广州相邻的香港等地流人广州市场的走私品。事实上在1931年广州发生的抵制日货运动,以及同一年开始实行的广东专税制度的共同作用之下[48],产生了两个相互矛盾的结果:即在给日穗间贸易活动造成强有力的直接冲击并减少了日货进口后,却由于广州市场上日货替代品的供给不足,促成了来自香港的猖獗的日货走私贸易。[49]

以香港为中心的走私贸易主要面向广州、澳门、广州湾、汕头等地展开。其中广州是最主要的走私目的地,即使在运往澳门或广州湾的走私品中,亦有相当部分被再次转运至广州。[50]在直接面向广州的走私贸易里,不法人员利用铁路、水路、公路运输等各种方式进行走私活动,且通常先将走私品集中于沙面租界,再向广州市区偷运。[51]也有一些日本人参与到这一走私过程,特别是在走私日本纺织品时,中日不法商人相互勾结的情况较多。[52]虽然走私商品并不限于日货,但是各类日货无疑是最热门的走私品。其中有以人造丝布为主的纺织品、鸦片、药品、染料、海产品等高价品,有体积较小的缝针、罐头、灯泡之类,也有比较容易搬运的火柴、纸类、橡胶鞋、酒类、烟草,甚至还有看似不可能偷运的盐、金属、水泥、砂糖、硫酸铵等等,据说种类多达几十种。[53]

九一八事变后至抗战前香港对广州的日货走私数额难以确切统计,但是从大致推算的数据中亦可看出当时走私数额之大。以1935年为例,当年香港进口的日货总额为港币43130000元,而广州的日本人则普遍认为其中8成左右以走私品的形式再次输往以广州为主的两广地区[54],约合港币34500000元。该数字若与表5中1935年广州对日进口额1139137元相比,二者间金额差距之大是显而易见的。

必须说明的是,有少数日本商人参与走私,但上述走私活动基本上是由广东商人进行,且经过改装的日本走私品流人广州市场后也是经由当地广东商人贩售,因而广州的日本商人大多数未能从该走私贸易中获利。又因为香港是自由港,日货出口至香港的价格比较低廉,而出口至广州则要同时被征收海关关税及地方专税,导致通过正规贸易渠道进入广州的日货在成本上亦难以与来自香港等地的日货走私品相竞争。因此,虽然九一八事变后日货仍暗中在广州大行其道,但是这却加强了广州市场上广东商人的力量,强化了广州市场与香港贸易网络的关系,而广州的日本商人却被这种日货走私所困扰。也就是说,此时香港对广州猖獗的日货走私贸易与广州激烈的抵制日货运动一同打击了日穗间的贸易活动。而在广州市场上对于日货明里排斥和暗中走私的双重挤压之下,当地日本商人只能通过进口少量杂货、海产品、工业品及药品等勉强维持经营而已。[55]

随着1934年以后华南地区抵制日货色彩的逐渐淡化,上述走私行为也开始有所收敛。到1936年8月南京国民政府掌控广东政局后,新组建的广东地方当局一面废止陈济棠政权时期的某些政策,一面严厉打击走私活动,之后向广州的走私行为才显著减少。[56]但是仅过一年,随着1937年卢沟桥事变的爆发,广州的日本商业势力被迫于当年8月全部撤出,直到1938年10月广州沦陷后才卷土重来。彼时日方依靠武力打破了在战前日穗贸易中无力克服的各种障碍,并通过制定和实施贸易统制政策,牢牢掌控了沦陷时期广州的对外贸易。而对于广州沦陷时期日方的贸易统制政策的解析,尚有待今后的进一步研究。

四、结论

通过以上对于近代日穗贸易的分析,可以得出如下结论:

(一)自清末直至抗战爆发前,经由香港的转口贸易或走私贸易一直是日货流人广州市场最主要的途径。因此,日货在广州市场的流行,并未促使广州的对外贸易依附于新兴的台湾贸易网络,反而进一步加强了广州市场对香港贸易网络的依赖,进而使得广州继续作为香港的腹地而成为香港贸易网络中的一环。

(二)日货对广州市场的供应及销售始终被掌控着香港贸易网络的广东商人国际网络所主导。这一事实是在以台穗贸易为代表的日穗贸易长期受到香港贸易网络压制的背景之下,日货却于一战后一.直成为广州市场畅销品的重要因素。因此虽然一战以后广州市场上对日货的需求激增,但是日货贸易增长的利益却主要为广东商人所占据。特别是九一八事变后,尽管广州的日商势力遭到严重削弱,但处于广东商人国际网络控制下的日货贸易却通过走私的方式继续大量流人广州市场,这在增强广东商人国际网络对广州市场影响力的同时,进一步加剧了日商势力在广州的生存困境。总之,在广东商人国际网络的强有力的竞争之下,近代日穗贸易中日商势力与日货间彼此分离的矛盾始终无法化解。

(三)作为在近代华南海域贸易中势力扩张的一环,日本为了以台湾贸易网络取代香港在广州对外贸易中所处的优势地位,在台湾总督府的指令下于1911年设立联结高雄与广州的大阪商船会社定期直航航线。在此基础上,由于日本抓住一战中欧美商品对广州市场供应不足的机会,台穗贸易得以迅速扩大,并成为日穗贸易的主流。其后虽然台穗贸易在1920年代获得较为平稳的发展而处于“黄金时代”,但是从1920年代中期起,该贸易因受到广州民族主义运动的影响而出现大幅度的起伏。进入1930年代后,九一八事变的爆发使日货受到广州市场的激烈抵制,而台穗贸易也随之陷于停滞。此后直至抗战全面爆发,台湾贸易网络实际基本放弃了对广州的贸易渠道。至此,日本以通航和日货为手段,以台湾贸易网络控制广州对外贸易的企图最终归于失败。

作者张传宇,神户大学大学院人文学研究科东洋史专攻博士生,日本神户,6570051,tomson0941@gmail.eom。指导教师绪行康,神户大学文学部教授

注释:

[1]关于广东商人国际网络问题。饭岛涉在论述近代香港与日本关系时指出,由于受到香港广东商人国际网络的挤压,1870——880年代日本在香港的早期贸易尝试归于失败。([日]饭岛涉:《香港一日奉关系中的香港日本商工会议所》,[9]波形昭一编:《近代亚洲的日本人经济团体》,东京,同文馆出版株式会社1997午版,第199页)事实上广东商人国际网络并不仅存在于香港一地,而是以香港为中心广泛分布在世界的、广东人集中的各大商埠。其中广州则是这些广东商人展开贸易活动的重要据点。

[2] [日]笼谷直人:《亚洲国际通商秩序与近代日本》,名古屋,名古屋大学出版会2000年版。在该书第1、2章中对此进行了实证性考察。

[3]在1945年以前日本习惯称“华南”为“南支”。1920年台湾军司令部幕僚参谋黑田周一对日语称谓中“南支”一词的地理范围做出如下界定:“南支即与北支那、中支那相对应的南支那的略语,理解为福建、广东、广西、贵州及云南五省的总称较为妥当”。([日]黑田周一:《南支南洋的意义》,台北《台湾时报》1920年5月号,第1页)据此,当时日本所理解的“华南海域”地理范围应是由福建、广东两省的沿海部分(包括隶属广东的海南岛及钦廉地区)以及香港、澳门、台湾所共同环绕的海域。

[4] [日]谷伊城秀吉:《台湾·中国间贸易的变容与台湾总督府——以1910年代至第一次世界大战期为中心》,京都《日本史研究》第513号,2005年5月,第44页。

[5]饭岛涉:《香港——日本关系中的香港日本商工会议所》,波形昭一编:《近代亚洲的日本人经济团体》,第200—201页。

[6][日]杉原熏:{亚洲间贸易的形成与构造》,京都,ミネルウア书房1997年版;[日]茏谷直人:《亚洲国际通商秩序与近代日本》;[日]秋田茂、笼谷直人编:《1930年代的亚洲国际秩序》,广岛,溪水社2001年版,等等。

[7]林满红:《日本殖民地期台湾的对满洲贸易促进与其社会意义(1932—1941年)》,秋田茂、茏谷直人编:《1930年代的亚洲国际秩序》,第123—143页;林满红:《亚洲·太平洋经济中台湾·香港间的竞争关系(1895—1945)一一附日本殖民地期台湾·福建关系》,[日)藤善真澄:《福建与日本》,大阪,关西大学出版部2002年版,第209—265页;林满红:《日本的海运力与<侨乡>的纽带——以1930年代台湾一满洲间贸易为中心》,[日]松浦正孝编:《昭和·亚洲主义的实相——帝国日本与台湾·“南洋”·“南支那”),京都,ミネルウア出版2007年版,第344—371页。

[8]谷争城秀吉:《台湾·中国间贸易的变容与台湾总督府——以1910年代至第一次世界大战期为中心》,京都《日本史研究》第513号,2005年5月。

[9][日]久未亮一:《“华南银行”的创设——台湾银行南进当中“大华侨银行”案的形成与结实(1912—1919)》,千叶市《亚洲经济》第51卷第7号,2010年7月。

[10][日]林和三郎:《南支那的密输研究》,出版机构不明,1937年版。

[11]饭岛涉:《香港一日本关系申的香港日本商工会议所》,波形昭一编:《近代亚洲的日本人经济团体》。

[12]李培德:《初期香港买办的人际网络》,京都《立命馆语言文化研究》第14卷第2号,2002年9月;久末亮一:《广东银行的兴亡——近代华人资本在银行业的展开及其局限》,千叶市《亚洲经济》第49卷第3号,2008年3月。

[13]台湾总督府税关:《台湾对支那、香港及南洋方面贸易一览》,出版机构不明,1918—1919年、1921—1925年、1927—1932年版;台湾总督府财务局税务课:《台湾对南支、南洋贸易表》,出版机构不明,1935—1940年版。

[14]《支那之部,在广东总领事馆》,外务省外交史料馆藏,《外务省警察史》第53卷,东京,不二出版社2001年影印版。

[15]《在外邦人商业(商工)会议所关系杂件/广东商业会议所》,JACAR(亚洲历史资料中心),Ref.B08061553400,原件藏于外务省外交史料馆.B—E—2—6—0—1—14。

[16]在1880年前后已有关于来到广州学习语言的“日本人语学留学生”的记载。目前可壹的广州最早的留学生,有日本陆军省派遣的相良、岛村中尉,以及日本贸易商会派遣的门松理良。[日]奥田乙治郎:《明治初年的香港日本人》,台北,台湾总督府热带产业调查会1937年版,第l03—105页。

[17]奥田乙治郎:《明治初年的香港日本人》,第251页。近代日本朝野习慣上称广州为“广东”,当意指省级区划时则通常称“广东省”。因此“广东领事馆”在中文语境下应理解为“广州领事馆”。

[18]奥田乙治郎:《明治初年的香港日本人》,第251—254页。

[19]台湾总督官房外事课:《台湾与南支那》。台北,台湾总督官房外事课1937年版,第72—73页

[20][日]长谷川宇太治:《支那贸易案内),东京,亚细亚社1914年版,第251—252页。该资料称,当时“广州地区除制造象牙、翡翠、团扇、紫檀、黑檀等支那产品外,近期洋伞、牙签、毛巾、针织品、衬衫、假花、花簪、玩具、化妆品、文具、帽子等仿照外国样式制造的简易工业[品]也不断出现在市面上,特别是从军用服装面料到毛巾、袜子、卷烟等全部采用本地产品,其发达进步有不可侮之处”。反观日本则“无奈于没有可出口至该地之物产”。

[21]长谷川宇太治:《支那贸易案内》,第252页。

[22][日]田中善立:《台湾与南方支那》,东京,新修养社1913年版,第228页。

[23]长谷川宇太治:《支那贸易案内》,第252页。

[24]田中善立:《台湾与南方支那》,第228——229页。

[25][日]松本宏:《三井财阀的研究》,东京,吉川弘文馆1982年版,第423页。

[26][日]井出季和太:《南支那的产业与经济》,东京,大阪屋号书店1939年版,第414页。另据杨君厚回忆,台湾银行最初在广州设立了办事处,至民国创立前后才将其升格为分行。杨君厚:《日资台湾银行广东支行》,《列强在中国的租界》,中国文史出版社1992年版,第289页。

[27]关于大阪商船会杜高雄广东线的设立沿革如下。首先在“明治33年(1900)4月作为台湾总督府命令航路而开设了安平香港线,使用安平丸隔周定期航海一次。明治40年4月延长至高雄(打狗),改称高雄(打狗)香港线,明治44年又延长成为高雄广东线。”大阪商船会社在该航线当中共将苏州丸、交通丸、でりい丸、福州丸投入使用。此外,关于大阪商船会社广东分店的设立情况如下,首先大阪商船会社“于明治35年(1902)9月在广州设立了代理店,其后在(明治)42年7月派遣了在勤员,明治44年4月由于开设了高雄广东线,以此为契机将代理店停办而改设为隶属于香港分店的办事处”。([日]冈田俊雄编:《大阪商船株式会社80年史》,出版机构不明,1966年版,第287、619——620页。)该高雄广东线在1931年10月至1935年12月期间,由于受到广州抵制日货运动的影响被迫停航。(大阪商船株式会社:《往复航别航路别主要货物品别统计表(大正10年—昭和16年)》,出版信息不详,第118—121页)

[28]台湾总督官房外事课:《台湾与南支那》,第7页。

[29]台湾总督官房外事课:《台湾与南支那》,第50页。

[30] [日]古川寿八:《广东、广西两省出张报告概要》,台北,台湾银行调查课1919午版,第58页。因此,有关曰穗贸易的统计数据往往由广东日本总领事馆等日方机构进行估算。

[31]台湾总督官房外事课:《台湾与南支那》,第130页。另一方面,广州海关在进行贸易数额统计时,仅将定期往返于高雄与广州间的大阪商船会杜“苏州丸”及其他日本航运公司旗下的少数临时船所进行的日穗间直接贸易算作是广州的对日贸易。[日]井出季和太:《南支那重要港的港势》,台北,台湾总督官房调查课1922年版,第70页。

[32]古川寿八:《广东、广西两省出张报告概要》,第58页。

[33]杨君厚:《日贵台湾银行广东支行》,《列强在中国的租界》,第293页。

[34]井出季和太:《南支那重要港的港势》,第9页。

[35]据久末的研究,“华南银行”是由日本、中国、华侨三方出资合办的银行。它是台湾银行基于其利用华侨资本及进入“南支南洋”的构想而着手组建的涵盖“南支·南洋”及日本在内的“大华侨银行”,于1919牟1月依据日本法律在台北注册成立,而台湾银行则掌握着该行的实质支配权。(久末亮一:《“华南银行”的创设——台湾银行南进当中“大华侨银行”案的形成与结实(1912——1919)》,千叶市《亚洲经济》第51卷第7号,2010年7月,第43页)另外,由于中国一般民众并不知道华南银行的背后有以台湾银行为首的日系资本参股其中,所以广州市民多将华南银行广东分行视为中国民族资本而广泛利用。(杨君厚:《日资台湾银行广东支行》,《列强在中国的租界》,第289页)

[36]井出季和太:《南支那的产业与经济》,第414页。

[37]井出李和太:《南支那重要港的港势》,第71页。1920年日清汽船会社也以上海为中心开设了连接天津、上海、汕头、香港、广州的贸易线路。由此日本的海运公司开始加入到上海至广州的定期海运贸易中。([日]安藤元节:《南支大观》,东京,日本合同通信杜1939年版,第353页;井出季和太:《南支那重要港的港势》,第125页)另外,上述由日清汽船会社开设的“中国沿岸航路”交由日本邮船会社代理运营,共拥有4艘定期航船。(台湾总督官房外事课:《台湾与南支那》,第161—162页)

[38]井出季和太:《南支那重要港的港势》,第74页。

[39]台湾总督官房外事课:《台湾与南支那》,第l30页。

[40][日]菊池贵晴:《中国民族运动的基本构造——对外排货运动的研究》,东京,汲古书院1974年版,第443页。

[41]日本方面认为,九一八事变及“一·二八”事变爆发后,在中国各大城市当中,以广州等华南口岸的日货排斥运动最为激烈。林和三郎:《南支那的密输研究》,第7页。

[42]广州市政协文史资料研究委员会编:《广州百年大事记》下,广东人民出版社1984年版,第428页。

[43]《十一月份市民抗日救国概况》,《新广州》第1卷第4期,1931年12月,第72页。

[44]《讲述明朗的广东》,广州《兵队》,1939年10月,东京,刀水书房2004年复刻版,第40页。

[45]对于九一八事变后台湾贸易网络所发生的变化,林满红指出台湾“对满洲的贸易在1931年大大超出其与华南地域的贸易,如从1932年至1939年间台湾的平均贸易额看,其中67.6%是由与滿a洲国之间的贸易产生,而与华南地域间的贸易不过11%”。(林满红:《日本的海运力与<侨乡>的纽带——以1930年代台湾一满洲间贸易为中心》,松浦正孝编:《昭和·亚洲主义的实相——帝国日本与台湾·“南洋”·“南支那”),第359页)结合上述内容看来,九一八事变发生后台湾在面向华南市场的贸易在全面衰退之际,不仅向北全力开辟“满洲”市场,并且同时基本放弃了其长久以来对广州的贸易。因此,此前以华南海域贸易为重心的台湾贸易网络在九一八事变后迅速空洞化,并转而通过向中国东北地区的发展来谋求贸易网络的重组。

[46]《支那之部,在广东总领事馆》,《外务省警察史》第53卷,第106页。

[47]《日本商品与广州市》,台北《台湾时报》1934年10月号,第50页。

[48]中国的海关关税从1929年起不断提升。而广东的“专税”是从1931年陈济棠政府成立后制定的地方税,“是广东当局借口保护省內产业,而在厘金税废除后以填补省政府收入为目的制定的,与进口税一起(征收)而带来与重复征收同样的结果”,且是一种对“几乎所有重要进口品全部课税”的税种。由于专税制度的实施,“其后走私迅速猖獗起来”。(林和三郎:《南支那的密输研究》,第18—19页)

[49]香港与广州间的走私贸易颇有历史,当时日本的有关研究认为,“南支的走私不具有北支(走私)的政策性意义,而是纯粹出于利益考虑。因此其历史久远,且普遍认为其未来也会长久(持续)”。林和三郎:《南支那的密输研究》,第8页。

[50]林和三郎:《南支那的密输研究》,第25页。

[51]林和三郎:《南支那的密输研究》,第25页。

[52]林和三郎:《南支那的密输研究》,第66页。

[53]林和三郎:《南支那的密榆研究》,第8页。

[54]《在外邦人商业(商工)会议所关系杂件/广东商业会议所》,JACAR(亚洲历史资料中心),Ref.B08061553400(第0293号画像),原件藏于外务省外交史料馆,B—E—2—6—0—1—14。

[55]《支那之部,在广东总领事馆》,《外务省警察史》第53卷,第106页。

[56]林和三郎:《南支那的密输研究》,第56页。

文章来源:《近代史研究》201206