高本汉(Bernhard·Karlgren,1889—1978),歌德堡大学教授、校长,远东考古博物馆馆长。 19世纪以来瑞典最杰出的学者,也是西方世界最优秀的汉学家之一。高本汉以毕生精力研治中国文化,汉学著述达百部之多,研究范围包括汉语音韵学、方言学、词典学、文献学、考古学、文学、艺术和宗教,尤其致力于汉语音韵训话的探究。他在中国历代学者研究成果的基础上,运用欧洲比较语言学的方法,探讨古今汉语语音和汉字的演变,创见颇多。高本汉是瑞典汉学的奠基者,瑞典汉学作为一门专门学科的建立,他起了决定性的作用。他的科学方法和思想观念对同时代中国学者的学术研究也产生了重大影响。

高本汉深深地眷恋着中国传统文化,终生都在孜孜不倦地学习和研究中国文化。从他1915年博士论文《中国音韵学研究》(Etudes sur la Phonologie Chinoise),到1976他在几乎失明的情况下完成的最后一篇论文《〈庄子〉某些篇章中的疑难词》(Moot Words in Some Chuang-Tse Chapters,BMFEA)都是“中国学术”高本汉为什么如此孜孜不倦地研究中国传统文化尤其是汉语音韵这门很艰深的“中国学术”呢?他自己曾明白地说过:“我个人的研究侧重于中国历史,尤其是她的声韵学和语音的演变,真是一片沃野,语音学者可以在这片沃野中获得丰收”,“没有一种领域比汉学更广的了”(高本汉《中国音韵学研究·余论》)一位外国汉学家在中国传统文化面前的顶礼膜拜、肺腑之言!

一、汉学道路

1889年10月5日,高本汉出生于瑞典斯莫兰地区的延雪平 (Jö;nkö;ping)一个知识分子家庭。父亲是一位中学教师,高本汉弟兄三人,他排行第二。大哥安东(Lars Anton Natanael)为斯德哥尔摩《新闻日报》的主编,以后在哥本哈根任斯拉夫语言学教授。弟弟希亚尔马(Gustaff Hjalmar Teodor)为隆德大学罗马法教授,后任瑞典最高法院法官。

高本汉从小从小受到浓厚的民族文化气息熏陶,对方言感兴趣,学习过当地的几种方言。对家乡所在地区斯摩兰省(Sm阳and)的方言进行了调查。十五岁时,就用方言写出了《特外达和摩县的民间故事》。第二年,高本汉又发表了一篇文章《瑞典南部和中部方言的界限(附方言地图)》。他对中国的兴趣也是从中学开始的。

为了发展他在语言学方面的的秉斌, 1907年,高本汉在弱冠之年离开美丽的湖滨故乡云雪平, 来到乌普萨拉大学学习俄语。他的导师龙代尔(J.A.Lundall)是瑞典最杰出的方言学家, 曾研制过一套拼写方言的语符。由于他的努力,使当年瑞典的实验语言学、比较语言学与方言学研究居于世界领先地位。其人格和学术思想,后来对高本汉的影响很大。1909年他取得学士学位后,龙代尔帮他争取到一小笔奖学金,供他前往俄国学习俄文与中文。高本汉似乎在从事学术研究之初,就预见性地感到了有重新整理中国古汉语音韵的可能性,而且果断地选定了这一目标。今天看来,汉字形义繁富,读音明确。但在当年,白话文尚未普及、汉语拼音未曾问世之时,汉语音韵实在是晦奥难明,更何况对于高本汉这样没有打下深厚国学基础的外国青年学者。当时,瑞典还没有中文教授,也没有专门开设汉语课,高本汉因为研究比较语言学的需要,学习了一些中文,最终走上了汉学研究的道路。他听说中国是方言种类最多的国家,很希望能有机会去中国进行实地调查,在圣彼得堡自十一月到十二月随伊凡诺夫教授 (A. I. Ivanov)学习了两个月后,龙代尔教授又帮他争取到一笔奖学金,帮助他前往中国进行方言调查。1910年2月,高本汉启程去华,他先后在北京、太原等地学习了两年。在奖学金已经用完的情况下,他靠在太原大学堂教授法语和英语谋生。他在学校里并未学过英语是在出国的轮船上学会英语的。年轻的高本汉在第一次逗留中国期间所获得的成果是惊人的。几个月中他学会了汉语口语,足以出去进行实地调查。他长期走乡串镇,进行方言调查。他给自己确定了一个目标:选择3100个最常用和最有代表性的汉字列成问题表,进行方言调查。这项工作对他来说并非易事,高本汉当时不仅对汉语和中国社会缺乏足够的了解,而且当时中国的社会形势也极不稳定,正处于辛亥革命前夜。高本汉操当地口音,穿着中国普通读书人的服装,带著仆人和一匹马,访间了北京和太原周围的大部分村镇,他凭借着敏锐的判断力和高尚的品德,不止一次从困境中脱险。当时,高本汉不仅搜集各种方言资料,还写了一系列关于中国北方城乡生活风貌与社会状况的报道,寄回瑞典,发表在《每日新闻》上,这可能是瑞典报纸最早的关于中国社会状况和人民生活的直接报道。在那两年当中,高本汉为音韵学研究的课题搜集了二十四种方言材料(后来增加到三十三种)。这二十四种方言是:北京话、山西八种、甘肃三种、陕西三种、河南三种、南京方言(以上十九种属北方官话系统),还有代表吴方言的上海话、代表闽方言的福州话、代表粤方言的广州话以及汉语借字的日语、越南语读音。另外,他还根据已发表的材料,收集了其他九种方言的发音。这为他后来从事音韵学研究工作莫定了坚实的基础。

1912年1月,高本汉离开中国返回欧洲,在回到故乡乌普萨拉之前,首先在伦敦学习了几个月,之后到巴黎,成为沙婉(EdO-uardChavannes,1865——1918)的学生在那儿呆了两年(1912年9月——1914年4月)。他在那儿也结识了伯希和(1878——1945)和马伯乐(1883——1945)。沙婉是欧洲汉学的奠基者,他的创见和启示对整整一代汉学家起了决定性的影响。伯希和和马伯乐比高本汉年龄稍大,这两位学者已经触及构拟古汉语语音的问题,马伯乐的研究更广泛一些。这些,正是年轻的高本汉想要运用他在中国收集到的方言材料去解决的问题。对于他的计划和研究工作,伯希和作出的反应,比马伯乐的反应积极得多,高本汉从来都不隐瞒这一事实。随着岁月的消逝,他跟马伯乐的关系发展成公开的抗衡,这两个巨子间的学术争论,语调总是非常谦恭有礼,但背后很紧张。毫无疑问,这种争论对两次世界大战之间这段时期中的汉学发展是很有益的。高本汉还到莱比锡拜访过孔好古(AugustConrady,1864——1926),到柏林拜访过缪勒(F.W.K.M众ller,1863——1930)。

1915年5月20日,二十五岁的高本汉获文学硕士学位;次日,也就是5月21日、他获得哲学博士学位。同年任乌普萨拉大学汉学讲师。他用法文写作的博士学位论文为《中国音韵学研究》(Etudes sur la Phonologie Chinoise)中的一部分, 发表在隆德尔主编的《东方研究文集》。因他的学位论文出色,铭文与美文学研究院1916年授予他斯坦尼斯拉斯·朱丽安奖金。

高本汉返回欧洲之后,在伦敦学习了几个月;以后到达巴黎,作为沙碗(EdO-uardChavannes,1865——1918)的学生在那儿呆了两年(1912年9月——1914年4月)。他在那儿也结识了伯希和(1878——1945)和马伯乐(1883——1945)。沙婉是地位崇高的学者,他的创见和启示对整整一代汉学家起了决定性的影响。伯希和和马伯乐比高本汉年龄稍大,这两位学者已经触及构拟古汉语语音的问题,马伯乐的研究更广泛一些。这些,正是年轻的高本汉想要运用他在中国收集到的方言材料去解决的问题。对于他的计划和研究工作,伯希和作出的反应,比马伯乐的反应积极得多,高本汉从来都不隐瞒这一事实。随着岁月的消逝,他跟马伯乐的关系发展成公开的抗衡,这两个巨子间的学术争论,语调总是非常谦恭有礼,但背后很紧张。毫无疑问,这种争论对两次世界大战之间这段时期中的汉学发展是很有益的。高本汉还到莱比锡拜访过孔好古(AugustConrady,1864——1926),到柏林拜访过缪勒(F.W.K.M众ller,1863——1930)。在欧洲的游学,使高本汉在学术研究的道路上迅速成熟。

1915年初,高本汉回到瑞典,在母校乌普萨拉大学准备他的毕业论文。5月20日,二十五岁的高本汉获文学硕士学位;次日,也就是5月21日、他获得哲学博士学位。同年任乌普萨拉大学汉学讲师。他的博士学位论文为《中国音韵学研究》(Etudes sur la phonologiechinoise)中的一部分,即1一338页,发表在隆德尔主编的《东方研究文集》(Archives d’tudes Orientales)第15卷上。这篇学位论文《中国音韵学研究》成为重新构拟中古汉语语音系统的奠基之作,被汉学界公认为本世纪科学研究汉语语音的第一部宏伟著作。因他的学位论文出色,铭文与美文学研究院1916年授予他斯坦尼斯拉斯·朱丽安奖金。

1916年到1918年,高本汉在利丁厄(Lidinq)的传教士学校中教授现代汉语。1918年他被任命为哥德堡大学东亚语文学和文化教授,这是为他特别设立的职位,通过私人捐款资助的。他保持这个职位直到1939年。在这些年代中,他不仅在汉语方面,而且在日语方面,都获得了惊人的知识,他教授各种程度的汉语和日语。1922年3月到12月,高本汉第二次到中国旅行,其间还访问了日本。这是他最后一次在中国逗留,之后。1923年,高本汉开始涉及重新构拟上古汉语语音系统的问题,他的成果以另一部巨著《汉语和日汉分析词典》的形式正式出版:王国维先生曾经将这本书的第9至23页译为中文,题为《中国古音之切韵系统及其演变》,刊于中央研究院《历史语研究所集刊》第二卷,赵元任先生也曾将此书的部分内容摘译,收入他的著作《高本汉的谐声说》,对于当时从事古汉语研究的人来说,这本词典是一部重要的工具书。

1931年到1936年,高本汉任哥德堡大学校长。1939年6月, 远东文物博物馆馆长安特生(J.G.Andersson)教授退休,馆长与馆刊主编的位置空了出来此公共博物馆于1926年建立,收藏了安特生于1920年代在中国有关史前考古的发现,其后博物馆亦收藏较后期以及亚洲其他地区的考古文物。高本汉无疑是这两个位置的最合适人选,他充分认识到这份工作对于汉学研究来说更有价值,毅然放弃了哥德堡大学校长的位置,移居斯德哥尔摩,接替了安特生的馆长工作。直至1959年为止。高本汉与安特生多年来一直保持紧密的联络,并继承安特生担任博物馆馆刊编辑的工作。高本汉首先在这年刊上刊登自己大部的重要著作,又或者以书籍的形式出版博物馆的专题论文系列。他直到临终前在远东文物博物馆仍拥有自己的办公室和图书馆;他担任BMFEA主编一直到1976年。

1945年,美国洛克菲勒基金会(RoekeffelerFoundation)拨出专款,委托高本汉承担起培养斯堪的纳维亚国家新一代汉学家的任务。1954年到1965年,他在斯多科哥尔摩大学教授了二十年的汉学研究。于是,1940年以后,高本汉的研究重点相对说来从语言学领域转到对古代文化研究领域。他用多年时间研究《诗经》和《书经》,后来,这两种古籍以英文注释本的形式分卷出版,其中包括《诗经》的白话文译作。此外,他还在重新构拟的中古汉语语音系统的基础上,对《诗经》的全部用韵与词汇作了系统研究,并且逐字注音,重新构拟了上古汉语的语音系统。高本汉对中国古代典籍的研究,导致了另外两部词典的间世,一部是《先秦典籍中的假借字》,另一部是《古汉语词典补遗》。此间他还发表了《左传译注》和关于《老子》和《周礼》的研究成果,在更广的范围里查验重新构拟的上古汉语语音系统。

高本汉晚年还完成《〈老子〉注》和《〈庄子〉某些篇章中的疑难词》两篇论文,对道家的这两部典籍难以理解的段落进行评注。高本汉写这两篇文章时,已经是双目几乎完全失明、年近九十高寿的老人了,但文章所显示出来的酣畅淋沥的气势和挥洒如的风格,使人根本无从辨认作者当时所受到的病魔折磨的痛苦。在他的生命的最后几年里,他与病魔作了艰苦的斗争,坚持写作直到双目失明。就象另一位伟大的音乐天才贝多芬在完全失听以后还在继续为人类奉献音乐作品一样,高本汉的等身著作不仅是这位伟大的学者为人类文化发展所作出的不朽贡献,也是他勇于驾驭自己命运的产物。

1978年10月26日,这位为汉学献出终生的伟大的瑞典汉学家停止了呼吸。

二、汉学论著和成就

高本汉汉学著述等身,达百部之多,涉及汉语音韵学、方言学、词典学、文献学、考古学、文学、艺术和宗教等多个领域,其中汉语言研究是他一生最致力、影响最大的一个领域。

1、汉语言文字研究

高本汉终生沉溺于汉语言研究,出于他对汉文字的热爱和汉语价值的深刻认识。他在《中国音韵学研究》、《中土王国的字与笔》《汉语语音与汉语言字》不止一次地提到:“现在所讲的中国语是一种文明国家的语言,他在最早的时代有了丰富的词汇”,“中国文字有了丰富悦目的形式,使人能发生无穷的想象,中国文字常常很多因为艺术上的目的而写作。书法学是绘画术之母,而两者常有密切的关系,专门的书法家在中国常为一般所重视,正和第一流的画家一样。”高本汉还批判西方夸耀自己的拉丁文,鄙视中国的象形文字,认为汉字的形式美和独创性远远超过拼音文字:“中国文字是一个美丽可爱的贵妇,西洋文字好像一个有用而不美的贱婢”, “中国语不但在应用的范围上,超过欧洲几种最通行的语言,如英语,德语,法语,俄语,西班牙语;而且从文化上的势力看来,也可以和这几种语言,互相媲美,立于同等的地位。欧西语言成为高等文明的传播工具,是近世几百年以内的事;至于中国有了四千年的文学”。“朴素的事实:中国的文字创设,在西元前第三千年的中叶,而一点也没有暗示着国外的来源” “中国文字是真正的一种中国精神创造力的产品,并不像西洋文字是由古代远方的异族借得来的。”高本汉在1922年底又一次来到中国后,还批评五四运动后中国年轻的语言学家们提出的废除汉字、走拉丁化道路的激进主张:“中国人果真不愿废弃这种特别的文字,以采用西洋的字母,那绝不是由于笨拙顽固的保守主义所致。中国的文字和中国的语言情形,非常适合,所以它是必不可少的。”高本汉指出了汉字在汉语的认同,中华民族的认同,乃至中国政治经济文化的认同中发挥的决定性作用。 “在这个大国里,各处地方都能彼此结合,是由于中国的文言,一种书写上的世界语,做了维系的工具,假使采取音标文字,那这种维系的能力就要催迫了。”高本汉还指出了废弃汉字的严重后果,“中国人一旦把这种文字废弃了,就是把中国文化实行的基础降服与他人了。”

高本汉的汉语言研学研究涉及中古汉语语音系统的重新构拟;远古汉语语音系统重新构拟;训诂、辨伪和音韵方面的“远古文化”研究。这三个方面既是逐步纵向深入,也是横向拓展。

(1)汉语中古语音系统的重新构拟

高本汉学术研究最重大的贡献是对古汉语语音系统的构拟。他花费数十年时间,根据古代韵书、韵图和现代汉语方言,以及日本、越南、朝鲜诸国语言中汉语借词的译音,重新构拟了以唐代长安方言为基础的中古汉语语音系统。中国语言学界对于古代语音原来只能借反切方法照韵图加以考证,高本汉则用一套注音字母对古音做描写,与反切系统的韵部相互检验,又以现代汉语和日本、朝鲜、越南等国语言中的古汉语译借音进行对照比较。上推先秦古音,下联现代汉语的方言,对汉语的语音史进行了全面的研究,并对汉语的中古音系和上古音系进行了语音学的描写,为每一个音类构拟了具体的音值。这为汉语音韵和语音史的研究开辟了一条新的研究途径。

高本汉1926年出版的《中国音韵学研究》(Etudessu;laphonolosiechin0lis),是这方面的代表作。 《中国音韵学研究》共4卷,898页。其中1-388页为博士论文,于1915年发表在隆德尔主编的《东方研究文集》第15卷上。第一卷(1-316页)1915年出版;第二卷(317-468页)1916年出版;第三卷(469-700页)1919年出版;第四卷(701-898页)1926年出版。 第一卷为“古音的讨论”,第二卷是关于现代方言的描述和比较研究,第三卷是汉语历史的研究,第四卷是方言字汇。

高本汉一改中国音韵学家借反切方法照韵图考证古音的做法,改用注音字母,与反切系统所划分的韵类相互检测,同时从现代方言和外国语言借音中查核古音足迹。在重建古汉语语音系统过程中,高本汉主要运用三个方面的材料:韵书和韵图;汉语方言;外语借词。他的研究思路是:“责成自己追随着这些显赫的学者们(指清儒)的开路工作,而把现代西方语言学的方法应用到他们所搜集的材料上去,以便重建一个相当古的阶段的汉语语音系统,作为有效地研究方言的必要基础。”

第一卷主要是确规定了古音的类别,并且选择r与这个基本古音类相联系的3125个例字,配以适当的声母、韵母,列成相应的表格。从总体上看,这些韵和字绝大部分都适合于作方言调查用。第二卷的内容主要是语音分析,亦可称为普通语音学大纲,收集了几十种方言约十余万个单音,然后按语言学的规则来分纲目。该卷对音标符号的解释甚为详细,并且把它们分为软、硬两套音类(软,即除了用硬辅音发声的辅。)但其中对声调的说明和记录毛病较多,北京、南京的调值均记得不对,中译本对这些错讹都作了订正。第三卷是主要部分,即对古音系的重新构拟,以及关于从古音演变到现代各方言沿革上的说明。作者还将声母依次讨论,列成图表,并附读法条例。第四卷是方盲字汇。

高本汉希望用这种方法对中国的历史语言学作出这几方面的贡献:把中国语言的古音系统构拟出来,以此作为研究现代方言的起点;二、把所收集的中国方言语音作全面的对比分析和描写;三、从音韵学研究的角度,找出现代方言从古音演变来的轨迹。

总之,高本汉以一个西方学者的身分,在本世纪初对于如此复杂的中国方言和古代音韵开始进行科学的研究,筚路蓝缕,功不可没。诚如他本人在《中国音韵学研究》一书中所表白的:“是在没有人去过的树林里第一次去开荒”。中国杰出的语言学家罗常培也也称赞说:“这部书不但在外国人研究中国音韵学的论著里是一部集大成的工作,就是在我们自己所作的音韵学通论中也算是一部空前的伟著”。

(1)上古汉语语音系统的重新构拟

在完成了中古汉语语音系统构拟的基础上,高本汉进一步研究上古汉语语音特征,并最终完成了上古汉语语音系统的构拟工作。这些研究成果分见于《中日汉字分析字典》、《上古中国音之中的几个问题》、《诗经研究》和《汉语的词族》等不同的著述中,到1940年,他将这些研究成果加以总结、凝聚,以字典的形式写进《汉文典》。

1923年出版的《日汉分析字典》一书,是这项研究的最初成果。这本词典首先论述了语音从切韵系统到现代官话系统(即普通话)的演变过程,进而处理汉语中的谐声字和上古诗文中的韵语这两个向题,同时进行印度支那语的对比验证,成为正式讨论上古汉语语音的开始。全书共收录了一千三百多个谐声字,并在“叙论”的第三段中讨论了谐声字原则。高本汉从理论上探讨了上古汉语语音的基本变化规则,并选择《诗经》和《书经》作为研究上古汉语语音的主要参考材料。1942年,高本汉完成了《国风译注》,两年以后,他又出版了《小雅译注》,最后,他于1946年完成了《大雅译注》和《颂诗译注》。1947年长达673页的《诗经译注》出版。在这部上古汉语语音系统构拟专著中,作者得出以下三点结论:第一,《诗经》的语音在总体上是统一的,即以周王朝所在地侠西一带流行的语言写成的,因此可以当作重新构拟上古汉语语音系统的基础;第二,《诗经》用韵,数量巨大,又有规则,足以循其规则使重新构拟的上古汉语语音系统化;第三,作者还认为重新构拟的上古语音系统,可以在不同的古籍中进一步得到验证。因此,《诗经》刚完成,他又马不停蹄地研究《书经》,并且于1950年完成了《书经注释》。中国学者董同稣将高的《诗经注释》译为中文,由教育部“中华丛书”编审委员会出版,高本汉在为中译本所写的“赠言”中说:“我毕生从事中国文化的著述,只有爱护本国文物历史并从事研究的中国学者是真正的知音。”

高本汉《诗经译注》

(3)训诂、辨伪和音韵方面的“远古文化”研究。

作为一个汉语言学家,他还注重运用语言学方法考证古书,从语音、词汇、语法为分析手段,解决古书的真伪。

高本汉很早就对辨别中国古籍的真伪问题感兴趣。秦始皇焚书导致汉代出现两个对立的文献学派:古文经学和今文经学。他们互相指责对方伪造文本让后来的学者难以辨认,欧洲的汉学家也面临着决定取舍的问题。为了解决这个问题,高本汉找到了一个简单而有决定意义的方法,即对不同典籍中语法虚词的使用情况进行统计,详加分析。他用这个方法设法说明,哪些文本在运用虚词方面如此前后一致,所以不可能是后来的伪作;同时,他也能说明哪些文本遵守了相同的语法规则,因而必然是源自同一时间、同一地点。这类著作的第一部是1926出版的《论左传的真伪和性质》,接着是1929年发表《中国古籍的真伪》。

在著名的《左传真伪考》中,他从语法分析入手,将《左传》中所有的语法助词全部例出来,与同时代的其他古籍进行全面的对比分析,由此而作出结论:《左传》是用春秋时代的一种方言写成的,与鲁国一些著作的风格完全不同。其方言上和语法上的特点自然贴切,决不是伪造者所能模仿的。为此,他满腔热情地为古文经学代表人物刘歆辩护:“刘敏是中国文学史上一个了不起的人,他是刘向之子,他们父子合作整理了汉帝国的文献资料。其成就对后人来说尤其有价值,不仅拯救了一批本来可能湮没失传的典籍,而且从事了系统的图书目录编纂工作。他的学问成了后人论学的基础,夏夔、马骏、陈原(均为音译)各派都可以溯源到刘歌所创立的系统……但正如中国政治革命的最大英雄秦始皇始终被历史传说公认为一头黑羊,刘歆当时也被吹毛求疵地公开责为一个骗子,一个说谎家一个与古典著作为敌、并以这种行径铺平投靠篡权者王莽之路的人。”

在《中国古籍的真伪》中,高本汉全面论述了用语言分析的方法考证古籍真伪的理论,。这篇文章可以看作是他关于这个学术领域研究方法改革的理论纲领。全文分为十项内容。前九项评述中国历史上通用的考证方法的利弊,第十项则论述了从语音、词汇、语法角度考辨古书真伪的系统理论。高本汉发现,《国语》和《左传》所用语法相近,但用词风格相差甚远;《战国策》和《国语》是同时代的作品,语法风格也颇有差异,因此可以区分得开。至于语音方面,高本汉提出可以通过文章中的谐声现象,发现古籍中是否有与该文章产生年代不同的读音,以此判断文章的真伪。当然,也有中国学者从方言学的角度研究过古籍的真伪问题,如近人淳于鸿恩的《公羊方言笺疏》,李翘的《唐宋方言考》等书,但高本汉是最早提出用语言分析的方法考证中国古籍真伪的学者

2、中国早期青铜器研究

高本汉的另外一大成就是他对中国早期青铜器的研究。从1930年代开始到1960年代后期,高本汉出版了一系列研究中国早期铜器的重要论文,如《早期中国铜镜上的铭文》(1934)、《中国铜器的起源》(1937 )、《早期铜器饰品文字文法的注解》(1951)、《殷商时期的武器与工具》(《远东古物博物馆馆刊》1945)、远东古物博物馆的新收藏铜器》(《远东古物博物馆馆刊》1952),以及《早期中国的铜镜》(《远东古物博物馆馆刊》1968)以及《中国青铜器的新研究》、《秦村青铜图片评注》、《淮与汉风格》、《越南东山文化的日期》、《殷代的一些武器和工具》等文章。对远东文物博物馆所收藏的中国早期青铜器作了全面的研究,他的权威性的解释和意见已经得到学术界的公认。

在《早期中国青铜器铭文》一文中,他综合分析了唐代以前青铜镜的铭文。在此之前,中国人从未意识到要对铭文的含意作彻底的科学性的分析,西方学者如叶芝和居美尔(W.PereevalYetts&OttoKummel)研究过部分铭文,纠正了前人的一些随意性解释和翻译,但就整个领域而言,大部分铭文尚未得到开垦。因此,高本汉统计了他能够收集到的青铜镜铭文,包括远东文物博物馆馆长所藏瑞典收藏家私人拥有的唐代以前的标本,例出了详细的目录,并逐条作出解释。他首先将铭文的内容与《左传》、《诗经》、《国语》等古籍的内容加以对照,然后对所收集到的257条从周到唐的青铜镜铭文条分缕析,弄清楚了镜铭的基本格式和基本内容特别是对各个时代铭文开头结尾的专用词汇的破译,为解开古镜铭文之迷提供了重要的线索。在《早期中国青铜镜》一文中,高本汉根据各类铜镜的不同形状、不同装饰风格和不同的铭文内容,将铜镜分为11种类型,对各组铜镜的风格特征作了精辟的总结,并大致列出了它们的编年系统。

《中国青铜器中的殷、周时代》是高本汉关于青铜器研究的另一部重要著作。它被同行公认为是作者关于殷周青铜器研究的第一个重要贡献。这部著作首先介绍了东西方学者对商周青铜器及其铭文研究的进展情况:在中国,一部分学者如郭沫若、吴其昌等人早已开始研究铭文,其重视铭文的程度已远远超过对青铜器本身的重视。但不足之处在于,他们只是想从铭文中获取历史知识,而未曾想到要利用铭文对青铜器本身加以研究和分类。高本汉本人的工作方法则相反,他首先按青铜器的编年秩序对铭文加以分类,然后再研究青铜器的类型和装饰风格。一般的西方汉学家也不敢这样做,因为他们总是怀疑青铜器铭文的真实性,最典型的是马伯乐,他一直怀疑铭文多是伪造物,曾写了很多文章阐述这个观点。高本汉认为马伯乐的提法过于严重,读了他的文章,所有研究汉学的人都会丧失提出关于铭文真实性意见的勇气。高本汉概括了马伯乐的观点: 他将中国专家的资料分为三类:第一类为宋代集成的《博古图录》、《博古图》等资料,虽然所记载的宝物多已佚失,但那些笨拙的图形都是真正的复本,而且它们只反映宋代以前的作品。第二类为清代御编的青铜器目录,如《西清古鉴》、《西清续鉴》等资料,对青铜器的鉴别起了很好的参照作用。第三类是私人收藏目录,这特别多,是一份宝贵的参考资料。因为相对说来,个人对青铜器标本选择较严,赝品比国家博物馆所收藏的要少些。此外,高本汉还开列了《宁寿鉴古》、《十六长乐堂古器款识》、《怀来山房吉金图》等44种关于青铜器以及铭文的专著作为阅读参考书。高本汉不仅从理论上论述了青铜器的鉴别方法,而且对大量的标本进行了综合分析。他研究了全部的649条铭文,发现殷、周金文的明显特征是简短笨拙。此外,还可以根据金文的内容,结合特有的象形符号等因素综合判断青铜器所属年代及其类型。他断定,在他所分析的887件标本中,337件属于殷代文物,64件属于周初产品,56件是西周晚期产品,其他的均为秦、汉时期的作品。在这部著作中,高本汉努力确定中国古代青铜器的编年特征,他发现在绝大多数情况下,大部分青铜器的铭文编年与装饰风格这两组特征之间非常吻合,这说明绝大部分经过严格选择的青铜器是真品而非赝品。高本汉的鉴别方法简明有力,对于古代青铜器研究是一种突出的贡献。

高本汉的另一部著作《中国青铜器的新研究》则进一步归纳总结了古代青铜器装饰风格的基本特征:一,秦、汉时代的青铜器(公元前771年之后)被概括为淮风格,其基本特征是:交错的勾状和涡卷状的饰纹,编成发辫或绳子状的带子环绕着容器的颈部。青铜器的身上带有瘤形、逗点形饰纹,以及螺漩形花纹和几何图形。蹲踞的鼎为主要的容器类型。二,中周时代(公元前945——771年)青铜器的基本风格特征是:拱形的釜、彝、戊、鼎等容器成为青铜器的主要类型。容器多带有刀削状的腿,鱼翅状的凸缘,有脚的夔。并且配有涡漩,凹槽,平行的单纹,鳞状的边,平行的鱼鳞斑与波状线。这种基本装饰风格至少流行了三百年之久,作为强盛的周代的艺术特征,过去曾被人忽略,认为这个时期没有优美的艺术产生,其实,这个时期是中国艺术史上最重要的时期之一。三,殷、周时代(公元前1122——947年)青铜器的基本风格特征:这个时期的青铜器中,方彝、彝鼎、孟、和尊等容器是主要类型。容器多带有圆柱形的腿,支撑着的动物。壶盖上有把手,容器身体上装饰着间隔的龙、平行的龙、飞龙、羽龙、蛇、蝉、舒展的叶片,悬挂的叶片,腿状的叶片,鳞状的动物,以及雷纹和雷纹构成的边,成为基本的装饰特征。这些特征决不会出现在中周时期的作品中,当其中有些特征在后来又出现时,则经历了一次淮风格中复古运动的修改,改变得更加优雅。四,殷代(公元前1122年以前)青铜器的基本风格:总体上看起来粗重笨拙,以粗糙的几何图形和线条简单粗犷的婴餐作为主要的饰纹,或者基本上没有明显的装饰,但能够显示一种质朴的风格。通过对不同时代青铜器风格特征的分析研究,高本汉发现,尽管一般的观点都认为青铜器极盛时期是在中周时代,但实际上,殷、周时代青铜器产品巳经达到其艺术风格的最高水平。在这个时期,容器类型丰富多样,装饰技术非常精湛,已经形成了独特的风格,显示出后世无法复制和模仿的稚气的美此外,他还发现,在1933年斯德哥尔摩的中国青铜器展览的编年中,有半个世纪被忽略了,即公元前778至722年的作品没有收进编年体系内。这是艺术史上的欠缺,他在这本著作中弥补了这个欠缺。高本汉还指出,塞西亚古国的动物主要分布在西部地区,而带有野兽风格的奥都斯青铜艺术则大多被发现于北部省分,这是一个值得研究的现象。

《淮和汉风格》是高本汉关于青铜器风格标准划分的最著名著作。他在全面研究了约1285件青铜器标本以后指出,在殷、周时代(公元前1122年以前),祭祀用的青铜器器皿已经基本定型,大部分具有相似或相同的形状,但装饰风格与模铸工艺相当不同,因此形成A、B两大类基本风格特征:A风格的主要标准为现实性很强的婆尝、蝉、平行的龙和颈部装饰,显得稳沉厚重,有一种成熟的朴拙感。B风格的基本特征为构散的婪髻、成倍宽的动物形状的带子、长尾鸟与弦月状的带子、菱形花纹组成联锁形的带子、眼状的涡沦连成的带子,以及带有对角线的带子环绕在容器的周围.A风格特征常常自由自在地组成古代青铜的装饰,篓尝可能藏在侧面,或者在另一面有一条垂直的龙,容器上有时还会出现蝉状的浮雕。B风格特征则常常自由地组成联锁形或垂直形的棱条,容器的腹部饰有松散的楼餐总的说来,B风格特征已经在很大程度上脱离了A风格特征,再现了一种更加柔和的优雅和精美。与A风格相比,这种风格缺乏力度,缺乏雄性的力量,但比A风格流传得久远.B风格特征中可能有少量A风格因素,显示出A、B风格结合的特征,如各种龙、鸟、蝉、涡状的线条,带子,叶片等等,但A风格特征中决不可能掺入B风格因素.正是得力于对这种基本风格的严格分类,高本汉才能够从容考察古代青铜器并作出那些有价值的系列研究。他特别重视先秦文化的价值,认为两汉以下即无可观。在青铜器研究领域他也是持此观点:淮、汉风格与殷、周风格一脉相承,在秦代以前高度繁荣,但公元前221年是个转折点,从那后,淮风格就和秦王朝一起消失了,代之而起的是一种完全不同的汉代纤弱的风格特征。

3、古代中国宗教研究

他这方面的主要论文是《古代中国的传说与信仰》(《远东古物博物馆馆刊》1946)及《中国周朝的献祭》(《远东古物博物馆馆刊》1968)咸被认为是极重要的贡献。他这里所说的古代是指先秦时代时代的典籍。因为他认为汉朝以及汉朝以后的著作家“关于古代中国宗教的所知不比我们今天的所知多多少”,不值得征引。更批评“有些学者根据不确切的、晚近的或年代不能确定的民间传说的材料,就试图构拟或者描写汉朝以前(公元前三世纪以前)的宗教系统”。

在《古代中国的传说与信仰》中,几乎全部拒绝了象葛兰言(MarcelGranet)和沃尔夫冈(Wolfgang)这样著名的汉学家所写的一切论点,甚至在某种程度上也拒绝了马伯乐的著名论著《古代中国》(LaChineantique,1927)结合古籍考证与辨伪, 认为他们的文章缺乏对古籍中原始材料的认真分析和严肃批判。他提倡采取一种科学的方法找出那些原始材料的共同特征,发现它们的具体历史价值,以便帮助我们认识古代各种不同的宗教信仰是如何逐渐转变的。他将先秦古籍划分为两大部类:系统化和非系统化。根据他的界定,系统化的古籍主要叙述古代各历史时期发生的事件,是历史性的著作,如《礼记》、《易礼》和《周礼》,它们都属于学者的作品,仔细地按照编年体例完整地记录下古代传统和礼仪观念,并使之保持一种联系性,形成为一个系统。先秦时代各种信仰活跃,到了秦代思想意识形态逐渐成为大一统,但儒生们仍然可以从他们的老师那儿了解到先秦的情形。汉代以后,儒生们便只能从书本上了解以前的情况了。此外,东汉以后,中原地区开始与游牧部落发生贸易,两个地区的风俗、文化、习惯相互影响,汉代的知识文化在某种程度上成了一个混合体,不如殷、周时代的文化单纯,因此,按编年顺序对原始材料进行分析研究很有必要;非系统化的古籍是介绍特定时代的宗教与社会的情形,属于社会性的著作,内容比较丰富。早期宗教崇拜的基本主题和形式因发生的地区不同而种类繁富,散见于各种古籍中,在大批非系统化的著作中留下了痕迹。《书经》、《左传》、《国语》、《战国策》、《论语》、《孟子》、《墨子》、《庄子》、《离骚》和《天问》,都被列入非系统化一类著作,也被高本汉称之为先秦时代自由的著作。这类著作主要描写古人,论述古代发生的各种事件,如各国的祭祀与崇拜都得到了如实地描述。高本汉以很长的篇幅具体分析、考证了《山海经》等古籍中反映的周代的各种各样信仰和崇拜、以及不同的礼仪祭祀场面,对这些记载作出合乎历史逻辑的阐释和评价。高本汉对后一类著作特别偏爱,曾写了不少文章论述此类著作,其中包括上述的两种。

在《中国周朝的献祭》中,他又以一大半篇幅论述了周代神话传说的具体内容,他认为周代的崇拜形式繁多,是初民时代文化辉煌的表征。总体上看来,周代的宗教崇拜可以归为两大类,即祖先崇拜和自然崇拜,有时这二种崇拜是合一的,甚至成为传统.在这篇文章中,高本汉尤其致力于对自然精神的崇拜仪式的探讨,他论述了上天在初民意识观念中至高无上的权威作用,五帝(沧帝、赤帝、黄帝、碧帝、黑帝)在古人心目中是四方至高无上的神,他指出,五色(蓝色·东方、红色·南方、黄色·中央、绿色·西方、黑色·北方)象征了汉初建立的自然神论。此外,他还论述了先秦时代对土地的崇拜以及其他形式的宗教崇拜观念。这两篇文章是对上古时代神话传说和宗教崇拜的综合论述,显示了作者的学术风格和渊博的知识,被公认为是作者最重要的学术贡献之一。

4、汉学普及读物

高本汉不仅是位严谨的类似中国考据学学者;也像位中国的塾师,热心地向西方读者普及关于中国和东方文化等汉学基本知识。在哥德堡大学任教期间,年仅三十的高本汉就开始进行这项工作,出版了几部流行颇广的汉学入门书和中国文化的通俗读物。如1918年出版的《北京话语音读本》(AMandarinphonetieReaderl’nthePekineseDialect,斯德哥尔摩),1923年用英语写的《汉语语音与汉语文字》(SoundandSymbolinChinese,伦敦),1929年的《简述中国的思想界》(斯德哥尔摩),《十九世纪的东亚》(斯德哥尔摩1920),《中国》《日本》 (斯德哥尔摩,1928),《中国和日本的宗教》(Kinas09Japa”Religioner,哥本哈根,1924)。

高本汉自1939年6月起任远东文物博物馆馆长,并担任该馆的博物馆馆刊《远东古物博物馆馆刊》主编,一直到1976年临终前在远东文物博物馆仍拥有自己的办公室和图书馆。四十年间,高本汉在这本年刊上刊登了大量有关中国和中国文化的图片论文,向西方普及汉学知识。对西方世界了解中国和中国文化,起了一定的启蒙和推动作用

5、小说创作

高本汉多才多艺,不仅是位严谨的学者,也是一位小说作家。十五岁时,就用方言写出了《特外达和摩县的民间故事》。高本汉认为斯堪的纳维亚的散文小说过于严肃而妄自尊大;他钦佩那些写了既优秀而又可供人消遣的文学作品的盎格鲁一撒克逊作家。第二次世界大战期间他用ClasGullman这个笔名发表了三部用瑞典文写的小说:《乌普萨拉两绅士》(1942),《跳舞吧,我的玩偶》(1943),《卡纳普地方的婚礼》(1945)。这三部小说都有盎格鲁一撒克逊作家轻松幽默的风格。这三部小说也用丹麦文出版,其中至少有两部还翻译成其他文字,填补了瑞典文学中的这种空白。

三、学术地位和影响

高本汉不仅是上个世纪瑞典最杰出的学者之一,也是西方超一流的汉学家。高本汉以毕生精力研治中国文化,主要贡献在于汉语音韵训诂的开创性研究。他花费数十年时间,苦心孤诣,著作等身,其中有《中国音韵学研究》、《中文解析字典》、《汉文典》和《中上古汉语音韵纲要》等大量的杰出汉语语言学专著,造就了一个汉语音韵学研究的新时代。他涉猎了汉学研究的大部分领域,在青铜器研究、古籍整理与译介、古典文献辨伪等方面,都做出了卓越的贡献。他的科学方法和思想观念对同时代中国学者,如赵元任、罗常培等人的学术研究工作产生了重大影响。作为瑞典汉学的启蒙者,他还培育了整整一代瑞典汉学家,在西方汉学家中,真正称得上开一代学风的人。

首先,高本汉不仅对中国文化学术研究做出突出贡献,而且对于促进东、西方文化交流和学术研究的相互影响具有特殊的意义。特别是他的科学方法和学术态度,为中国古代文化学术的研究开拓了一条新路, 影响着中国的语言学建设。他以自己的巨大成就在瑞典乃至在世界汉学史上建立了不朽的丰碑。

上个世纪初,当高本汉步入汉学研究领域的时候,中国正处在民主革命的初期阶段。五四新文化运动前后,旧式学者们深受传统文化和旧环境的影响,固然无法用新的科学方法研究古代文化;一大批具有新思想的知识分子则忙于打破旧文化体系和宣传西方的现代科学思想,因此,在二十年代以前,中国古代文化、特别是语言、考古研究领域几乎成为真空地带。西方世界对于中国文化学术的研究虽然有了长足的进步,但由于对中国历史背景和社会情形缺乏了解,因此,除了少数汉学家的研究成果以外,大部分论著仍不免给人以“隔靴搔痒”之感。高本汉恰恰在这时选择了一块历史语言和古代文化学术研究的处女地,经过一以贯之的辛勤开垦,丰硕的成果使他成为西方汉学研究领域的巨人。此后,一大批“五四”巨匠也在相应的学术领域里取得了辉煌成果。同样在历史语言学和青铜器研究领域,许多优秀的国学家如赵元任、胡适、刘复、白涤洲、罗振玉、容庚、吴其昌、周祖漠都在各自的专业范围内做出了创造性贡献。正是他们的共同努力,奠定了现代中国文化学术研究的墓础。而高本汉、马伯乐等西方学者的研究工作是在与中国学者的相互影响、相互启发的过程中进行的,他们的合作是本世纪以来东、西方文化交流的最初成就。 在1940年之前,中国学术界译介高本汉著作的文章和书籍多达50种,与《中国音韵学研究》直接有关的有9种。中译本《中国音韵学研究》出版后的六年间,仅书评(包括读后记)就有5篇:魏建功(1941)《中国音韵学研究——一部影响现代中国语文学的著作的译本读后记》,重庆《图书月刊》第1卷6期;高华年(1941)《高本汉中国音韵学研究校读记》,重庆《图书月刊》第1卷7-8期;罗常培(1941)《介绍高本汉的中国音韵学研究》,重庆《图书月刊》第1卷7-8期;周法高(1942)《图书评介:读高本汉中国音韵学研究》,《读书通讯》第53期;陆志韦(1946)《书评:〈中国音韵学研究〉(高本汉著,赵元任、罗常培、李方桂合译,民国二十九年商务出版)》。由此足见当时中国学术界对高本汉《中国音韵学研究》的关注度。 1941年,魏建功在《〈中国音韵学研究〉——一部影响现代中国语文学的著作的译本读后记》中说,他很早就从钱玄同先生那里知道了高本汉的著作及其主要内容。“钱玄同先生讲音韵学,可算是最先用语言学的理论的一个人。按照魏建功先生的回忆,1919年,高本汉《中国音韵学研究》法文版前三卷出版完毕,随即送了一部给钱玄同先生。钱先生从原书里把高氏的《广韵》韵类构拟的音值抽录出来和国音系统一同亲自手写油印,在北京大学讲,自然又加了他自己的意见讨论过一番。”

1923年7月,北京大学《国学季刊》刊登徐炳昶的译文《对于“死”“时”“主”“书”诸字母内韵母之研究》,就是由钱玄同先生决定选译的。从徐炳昶的经历与时间来看,很可能徐炳昶在法国留学期间就读到了高本汉的《中国音韵学研究》。 1923年,林语堂在《〈答马斯贝啰论切韵之音〉跋》中说,“我两年前读此书(即高氏《中国音韵学研究》),于许多点上大起疑惑,现在见此篇原著,知道珂君(珂罗倔伦,Bernhard·Karlgren的另一中文译名,下同。)于所有构定可疑之处多已改良,不禁为此而喜。因为照现在情形,很可以做到专家同意的境地。此篇实是珂君著述中的重要者。”从林语堂的话中我们可知,他在1921年就读到了高氏的著作。1921至1923之间,高本汉对他的《中国音韵学研究》进行过修订。这恰在马伯乐于1920年发表《唐代长安方言》一文之后。高本汉采纳了马伯乐的部分意见,将《中国音韵学研究》修订后印成单行本,1926年出版。这修订应该就是高本汉于1922年在《通报》上发表的《中古汉语的构拟》,即林语堂翻译的《答马斯贝啰论切韵之音》。 钱玄同不但在他开设的音韵学课上讲高本汉的《中国音韵学研究》,还根据高本汉的研究将《广韵》的韵类和所构拟的音值列成一表,把高氏所用音标改为国际音标。这张表何时所定,不可考。1957年赵荫棠将它附在其名著《等韵源流》第334页。其实在北京大学课堂上讲高本汉《中国音韵学研究》的,不仅有钱玄同先生。罗常培先生在中译本《中国音韵学研究》出版前,也曾在北京大学课堂上讲过高本汉《中国音韵学研究》第三卷“历史之部”。

此外,赵元任先生于1925年在清华国学院开设的《中国音韵学》中,也曾讲授过高氏的学说。作为高氏《中国音韵学研究》中文版的主要译者,赵元任与高本汉并不相识。他手中的《中国音韵学研究》来自地理学家丁文江。丁先生的朋友安特生与高本汉颇有交谊,安特生送了一部《中国音韵学研究》给丁文江,丁则转送了赵先生。这件事后来被胡适、傅斯年两先生知道了。于是,在胡、傅二位的鼓励和支持下,三位译者开始了这项译介工程。

高本汉对中国语言学的贡献,著名音韵学家赵荫棠1957年说过这样一段话:“等韵图的编制,至劳乃宣已走到穷途;宋元等韵的解释,至黄季刚亦陷入绝境。设若没有新的血液灌输进来,恐怕我们中国的音韵学永永远远停留在株守和妄作的阶段里。幸而我们借着创制注音符号与国语罗马字的机会,激起来新的趣味,于是近代语音学的知识和比较语言学的方法,以及国际音标的好工具,都从美欧介绍到我们中国。这种介绍,自然对于中国音韵全体都有大的帮助,而等韵学的研究亦因此而开辟新的纪元。在音韵学的新运动之下,有新的贡献的,是赵元任,钱玄同,林语堂,李方桂,黎劭西,刘半农,高承元,魏建功,罗莘田诸位先生。他们或介绍,或发明,或补苴,共成音韵学的新园地。所以我们现在叙述起来,很难确定他们各人学说的来源和相互的影响的脉络。但是,我们从何处叙起呢?我们现在只能以高本汉(B.Karlgren)所研究中国音韵学的结果为起点,然后叙述国内各家之补充与修正”。赵荫棠先生的话不仅道出了20世纪初高本汉学说引入中国的时代背景、社会背景和学术背景,而且道出了高本汉学说之所以能在中国被接受的重要推力。

由此,中国音韵学研究出现了新的研究范式——高本汉范式。此范式引起全世界汉学家的广泛兴趣:1962年,温哥华不列颠哥伦比亚大学汉语教授蒲立本(E.A.Pulley blank)发表了题为《〈古汉语的辅音系统〉》(TheConsonantalSystemofoldChinese,AM,NSg),对高本汉关于中古汉语和上古汉语的构拟提出了修正。发展并完善高本汉理论的其他重要文章还有: 河野六郎,《国语学》3(1939);纳格尔(PoulNagel Tp,36(1941);董同龢,《史语所集刊》13(1948);包拟古(NieholasBodman),Harvard-YenehingInst.Stud.9(1954);好得里古尔, Word,10(1954);雅洪托夫,25Int.Cong.Orient(1960);有阪秀世,MemRedDept,东洋文库,21(1962);马悦然,BMFEA34(1962);周祖漠,《语言学论丛》,5(1963);周法高,香港中文大学J.Inst·Chin.Stud.3.2(1970):李方桂,《清华学报》9.1(1971);龚黄诚(音),Inaugural一DissphilFak,Ludwig一Maximilian一Univ·,M位chen,1976):徐思洛(AxelSeh位ssler),刀应nchenerOstasiati-‘.h.studien,18(1976)。福列斯特(R.A.D.Forrest)、桥本万太郎、张棍、杨福绵和本尼迪克特(paulK.Benediet) 参加了最近的争论并有重要的贡献。这些学者和其他学者在追求着不同的目标,观点各不相同。但有一点是共同的:他们皆是“高本汉范式”的继承者和丰富完备者。

其次,作为瑞典汉学的启蒙者、瑞典最有影响的汉学家,对瑞典汉学作为一门专门学科的建立,和汉学研究队伍的培养,起了决定性的作用。

瑞典教育部从1945年起在斯德哥尔摩大学成立了汉学系,高本汉即是该系第一位系主任和教授,他在这个位置上培养出一批斯堪的纳维亚国家的年轻汉学家。在他们当中,马悦然(Goranal,qvist)作为高本汉的高足,于1965年继任斯德哥尔摩大学汉学系主任与教授。吉伦斯瓦德 (Gyllensvold)接任博物馆馆长。杨威金(Janwirgln)成为博物馆馆刊的主编,在叶林斯威德退休以后,成为现任博物馆馆长。此外,林西莉(Cecil-i.Lindqvist) 在上个世纪五十年代向高本汉学习汉语,并到北京学习古琴,之后一直从事汉语教学工作,上世纪90年代,被授予汉学教授职称,她的著作《汉字王国》和《古琴》,均获得瑞典国内最高文学奖——奥古斯特文学奖的非文学作品类图书最优秀奖,为普及中国文化作出了卓越贡献。林西莉女士成为瑞典教育部特别任命的汉学教授,以表彰她在汉语教学和研究工作中作出的杰出贡献。除此之外,卜斯文(SvenBroman)曾担任斯德哥尔摩人类学博物馆馆长,奥斯陆大学的现任东亚语言教授黑恩(HenryHenne)、哥本哈根大学现任东亚语言教授易家乐和利廷(olofLidin)、奥尔胡斯大学汉语讲师格拉思(ElseGlah劝、赫尔辛基大学阿尔泰语教授约基(AulisJoki)和纽约哥伦比亚大学汉语教授比伦斯坦(HansBielenstein),也都是他的学生。易家乐青年时代在叶姆斯列夫的指导下学习普通语言学,又在高本汉的精心培养下研究汉学,此后进人美国加利福尼亚大学,在赵元任的指导下刻苦学习。1975年,欧洲的汉学家联合成立了“欧洲中国学会”,一致推选易家乐任该学会第一任会长。在东西方学者之间,许多人将易家乐看作是高本汉的后继人。

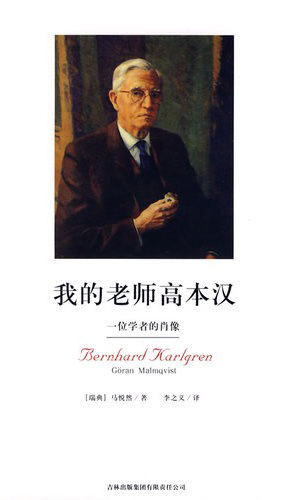

马悦然在其专著《我的老师高本汉》中,对自己老师的人品和汉学成就充满仰慕之情,他说:“他的精力似乎是无穷无尽的。他是西方世界最伟大的汉学家,他跻身于斯堪的纳维亚最伟大的学者之列。我是1946年作为他的学生投奔他的门下的。高本汉有丰富的幽默感,不感情用事,但非常敏锐,这一切构成一个令人难忘的人物”。

附 :高本汉汉学著作年表

著作

论文