【内容提要】疏勒河是河西走廊西部的重要河流,关于历史时期其水系的演变问题,前辈学者已从不同角度予以关注,但在方法与详尽程度方面仍有较大改进空间。本文在充分发掘地方文献的基础上,充分利用游记、考古材料,并结合自然科学相关研究成果,就历史时期各阶段疏勒河流域水系分布状况与演变过程进行了全面讨论,订正了一些广为流传的明显错误,并就其中涉及到的部分古代地名问题提出了自己的看法。

【关 键 词】疏勒河;历史时期;水系演变

【中图分类号】K928.4 【文献标识码】A 【文章编号】1001-5205(2010)04-0015-16

【基金项目】水利部专题项目“敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划”之子课题。

【作者简介】张景平(1984—),男,甘肃兰州人,清华大学历史系博士研究生,主要研究方向为中国思想史、环境史。

流淌于甘肃省河西走廊西部的疏勒河是一条在世界文明史上扮演过重要角色的河流。在她的哺育之下,我们的先辈在汉代的敦煌郡与唐代的瓜、沙二州创造了辉煌灿烂的文明,留下了以世界文化遗产莫高窟为代表的一大批珍贵的文化宝藏,此早已为国人熟知、学者瞩目。河西走廊西部地区属于极端干旱地区,自然条件严酷,对于生活在这里的人们而言,无论身处何种时代,关于“水”的问题始终都是关乎生死存亡的头等大事。从这个角度而言,研究历史时期疏勒河水系的演变,对于认识本地区政治、经济乃至文化之演进具有重要意义。笔者不揣固陋,试图在吸取前人研究成果的基础上,以较短的篇幅对两千多年间疏勒河流域水系演变大势予以讨论,并提出一些自己的见解,敬请方家批评。

一、疏勒河流域概述及研究简史【1】

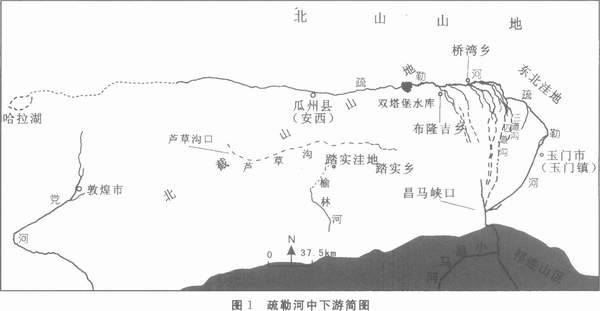

疏勒河,其名源于中古突厥语,意为来自雄伟大山的河流【2】。干流发源于祁连山深处讨赖南山与疏勒南山两大山之间的沙果林那穆吉木岭,终于敦煌西北的哈拉湖(又称青盐池),全长670千米。其中河源至昌马峡为上游,长346千米;昌马峡至双塔堡水库坝址处为中游,长124千米;双塔堡水库至哈拉湖为下游,长195千米.疏勒河上游汇集讨赖南山南坡与疏勒南山北坡的诸冰川支流,穿越一系列高山峡谷人昌马盆地,左岸汇人小昌马河,随即出昌马峡进入河西走廊平原区,形成了河西地区最大、最完整的冲积洪积扇景观。今疏勒河中游干流沿扇缘东侧东北流至玉门市(原玉门镇)南新河口一带分为两支,右支巩昌河东北流人玉门市东北花海乡花海子盆地,左支城河北流经黄闸湾折向西北,经蘑菇滩、饮马农场等地,向正西流人瓜州县(原安西县)境内,经桥湾、布隆吉等地进入双塔堡水库。疏勒河下游自双塔堡水库西流,经小宛过瓜州县北大桥,西行至西湖乡一带,穿过国道215线敦煌至柳园段,第一大支流党河从左岸汇人,继续向西不远即注入终端湖哈拉湖。新中国成立以来,由于流域内灌溉面积不断扩大,水资源消耗日益增加,今日疏勒河自双塔堡水库以下并无常年径流,仅有部分灌溉用水可沿渠道流至瓜州县城西68千米的西湖乡,哈拉湖也于20世纪60年代干涸。除疏勒河干流与党河外,今日划人疏勒河水系的重要河流,尚有榆林河(又称踏实河)、石油河(下游称赤金河)与白杨河等;党河因源流绵长、灌溉面积巨大,在水利规划等文件中往往自成一体而与疏勒河流域并列,因此本文所讨论的疏勒河流域并不包括党河流域。从地图上看,而今的疏勒河中下游河道呈现出东北——西北——西的流向,在玉门市西部一带形成明显的大转弯。今天,疏勒河桥湾以上的河段在习惯上被称为昌马河(图1)。

疏勒河流域面积4.13万平方千米,上中下游流域面积分别为1.33万平方千米、1.2万平方千米、1 6万平方千米。疏勒河上游穿行于祁连山地之中,海拔高度从4787米(源头)逐渐下降到1870米(昌马峡口),冰川广布、植被良好,年降水量50—400毫米,是疏勒河径流的主要产生区。疏勒河中下游地区处于河西走廊西部,地势较平且干旱少雨,平均年降水量不足50毫米,平均年蒸发量则高达1860毫米,因此疏勒河径流占到本区水资源构成的90%左右。疏勒河在昌马峡口的常年出山径流约为10.14亿立方米,其中有56.3%—76.3%渗入洪积冲积扇砾石地面以下形成潜水,潜水流至地势较低的扇缘后形成泉水,泉水又重新转化为地表径流。从清代以来,玉门镇与布隆吉之间的扇缘地区,从东到西依次排列有从“头道沟”直至“十道沟”的十条泉水河(其实不止此数),疏勒河干流爆发洪水时这些河道还有分洪作用。因此,地下水与地表径流的多次转化是疏勒河中下游地区重要的水文现象。地形方面,疏勒河中游地区主要为广阔的冲击洪积扇平原,又称玉门——踏实盆地,盆地内地势由南向东、北、西三面倾斜,其北部边界为北山山地(又称马鬃山山地)及其山前冲积平原(地势北高南低),西北部边界则为狭长的北截山山地(又称截山子,敦煌三危山、鸣沙山即为其西段).北山山地与北截山山地因经历漫长的剥蚀作用,相对高度一般在200米以下。疏勒河出山径流在玉门——踏实盆地有三个出口:与花海盆地相连的玉门东北部洼地(下简称东北洼地,清代为布鲁湖)、乱山子峡谷(双塔堡水库坝址所在)以及芦草沟口【3】。其中乱山子峡谷与芦草沟口皆系地质时期河道切穿北截山山地而形成。乱山子峡谷以西、芦草沟口以北便为广阔的疏勒河下游冲积平原,终端湖哈拉湖海拔1040米,向西则为党河谷地(亦称疏勒河下游谷地)。党河谷地系指哈拉湖以西介于北山及南部阿尔金山的东西向谷地,其西端隔三陇沙(库姆塔格沙漠北部)与新疆罗布泊盆地东部的阿齐克谷地相接。

如同一切平原河流一样,疏勒河干流自昌马峡出山后,其中下游河道在地形平坦的河西走廊西部地区极易发生变迁,从而引起湖泊的消长、绿洲的盈缩。进入历史时期,特别是公元前2世纪末叶该地区并人中原王朝版图以来,人类活动对于疏勒河中下游地区河湖的变迁起到了重大的塑造作用;而疏勒河中下游地区河湖的变迁,又对这一地区文明盛衰与城镇兴废造成了直接影响。今日疏勒河中下游地区的戈壁滩上存在大量废弃的古代城池、耕地与渠坝遗址,特别是古城址数量之多、密度之大、时限之长与类型之全在全国实属罕见。然而,传世文献中涉及疏勒河中下游地区的内容十分稀少,极其有限的几条关键史料简单而模糊,且在版本与相互渊源之间还存在很多不确定因素;出土文献方面,本区又并无能与敦煌水利文书相颉颃的详细资料。尽管如此,以谭其骧、冯绳武、李并成三位先生为代表的学者仍然在文献材料匮乏的基础上为此问题的解决付出了巨大努力。

谭其骧先生早在上世纪50年代就在《汉书·地理志》的选释工作中研究了汉唐时期疏勒河中下游地区的河湖分布【4】,并将这一成果直观反映于《中国历史地图集》之中【5】。谭先生认为,汉唐时期疏勒河中游河道则自昌马峡出山后径直向北,在北山山前冲积平原一带形成名为冥泽或大泽的大型湖泊,本为疏勒河的终端湖,其位置与清代的布鲁湖大体吻合;经过历代劳动人民的不断开凿,逐渐形成了双塔以西的下游河道,并于清代延伸到哈拉湖。冯绳武先生先后发表《甘肃河西水系的特征和演变》、《疏勒河水系的变迁》【6】二文,以地理学家的视野首次完整勾勒出疏勒河水系自地质时代直至20世纪70年代的演变情况,气魄宏大,至今仍然被视为这一研究的权威成果而得到频繁征引。冯先生认为,地质时代疏勒河出山后流向东北,经花海子东北缺口汇人黑河支流北大河,继续向东北成为古黑龙江的源头;同时,党河向西流人罗布泊,形成了党河谷地。后疏勒河向西改道,汉唐时代主道沿玉门——踏实盆地西北缘经芦草沟口与党河汇合,并引述霍尔涅的观点认为其下游在清初仍可流至今敦煌西湖国家保护区一带。李并成先生自20世纪80年代以来精研河西历史地理,在文献研究的基础上结合多次实地踏勘,在《汉敦煌郡冥安县城再考》、《汉唐冥水、籍端水、冥泽及其变迁考》与《河西走廊历史时期沙漠化研究》【7】等一系列论著中认为,汉唐疏勒河中游分为两道,主道即沿今日之疏勒河河道西流至罗布泊,另有一道即汉唐史籍中所提到之“冥水”西北流,在北截山以南的芦草沟口——踏实——三道沟一带形成以湖泊、沼泽为主要景观的“冥泽”或“大泽”,其位置与清代布鲁湖相去甚远。谭、冯、李三位先生的研究虽然发表于建国后,但他们各自的学术渊源皆可上溯至百年以前。谭、李二位先生作为历史地理学家,他们的问题意识与研究方法都与清代西北史地学派存在明显的继承关系【8】;而冯先生作为自然地理学家,其关注点与近代国际性的中亚地理探险运动一脉相承【9】。

笔者在仔细研读前辈学者研究成果后发现,疏勒河水系演变所涉及的文献虽然甚为稀薄,但尚未得到充分发掘,明清实录、中外游记乃至方志以外的地方文献中都有不少有待利用的材料,使得我们的研究有可能在细致与准确程度方面进一步推进。此外,前辈学者在论证逻辑上也存在一些瑕疵,如果我们不是抱着确定唯一事实的想法,而是将所有这些材料中所蕴含的可能性合乎逻辑地予以排比,并结合考古学与现代地理学的研究成果分别予以检验,也许仍然会得出具有一定说服力的新观点。笔者在这里首先要强调两点。其一,本文的写作采取先易后难、先归纳后推测的办法,即先讨论文献较多的清代,进而讨论汉唐时代,最后讨论文献最为匮乏的宋、元、明时代,以期论证更为有效。其二,本文自始至终所坚持的前提是历史时期疏勒河水量与现代无甚变化。历史时期疏勒河的水量是否发生重大变化,依靠零星的文献显然无法解决,环境科学的相关研究也还没有公认的结论。为了保持逻辑的合理性,坚持水量不变这一未经验证的前提,似乎不是不可以理解的。

二、清康熙五十八年(1719年)后疏勒河中下游地区水系格局的演变

众所周知,明代河西由朝廷所直接管理的区域只局限于嘉峪关以东,嘉峪关外仅设立羁縻性质的“关西七卫”,由当地部族首领世袭其官职,其中赤斤蒙古卫、沙州卫以及几度内迁的哈密卫即位于疏勒河中下游地区。后因土鲁番不断东进,七卫相继东迁,明代中期以后疏勒河流域实已完全脱离中央管辖【10】。清代建立后,在疏勒河流域的布隆吉一带也曾维持了军事存在【11】,但直至康熙朝晚期,西北边境仍大体维持明代格局,嘉峪关外并未设立州县卫所。康熙五十四年(1715)三月,准噶尔部首领策妄阿拉布坦进攻哈密,西北边境局势骤然紧张,康熙帝先后派遣席柱、富宁安等人总办西北军务,同时调集各路军队前往救援。相对于次年大策凌敦多布率六千精骑对西藏的万里奔袭,准噶尔部对于哈密的进攻仅是一次试探与佯动,进攻哈密的准军不久即主动撤退【12】;然康熙帝仍在甘肃西部留驻大军,同时在关外开设屯田、安插民户,就地解决粮草问题。疏勒河流域的屯田于出兵当年即告展开,次年已初见成效。又经两年的准备,朝廷于康熙五十七年(1718年)在疏勒河流域的三处主要屯垦地区设立了赤金卫(卫城在今玉门市赤金镇)、靖逆卫(卫城即今玉门市)与柳沟千户所(城址在今瓜州县三道沟镇,三、四道沟河道之间)。雍正年间,疏勒河中游屯田面积进一步扩大,今瓜州县城附近的屯种也大举展开。雍正元年(1723年)朝廷于布隆吉尔(今瓜州县布隆吉乡)设安西卫,于库库沙克沙(今敦煌市)设沙州千户所。雍正三年(1725年)升沙州所为卫,五年(1727年)移柳沟所于布隆吉尔并升为卫,同时移安西卫于大湾(今瓜州县城附近)。乾隆二十五年(1761年)改疏勒河流域诸卫所为州县,渐形成今日玉门市、敦煌市与瓜州县的政区格局【13】。

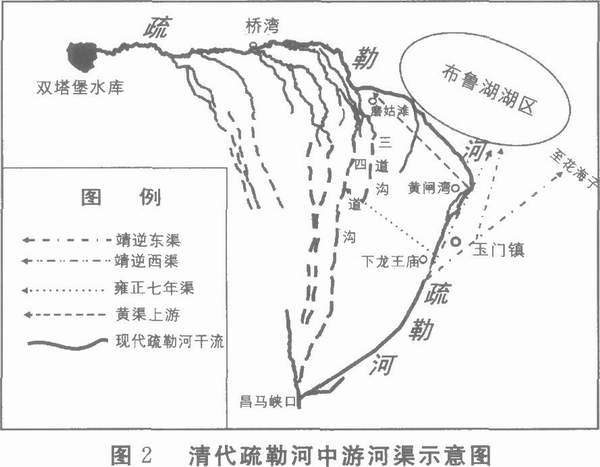

在清代对疏勒河流域的不断开发中,为提供更多的灌溉水源,自然河道逐渐被改造为渠系化的人工河道,人类活动对疏勒河中下游水系的塑造作用日益明显。清代疏勒河流域主要水利工程完成于康熙五十八年(1719年)至乾隆四年(1739年)之间,相关记载散见于《重修肃州新志》(成书于乾隆二年)、《敦煌随笔》(成书于乾隆七年)、《敦煌杂钞》(成书于乾隆七年)、《钦定皇舆西域图志》(成书于乾隆四十七年)、《玉门县志》(成书于乾隆、增补于嘉庆)、《西域水道记》(成书于道光元年)、《敦煌县志》(成书于道光十一年)以及《安西采访底本》(清末抄本)等书中。然诸书记载颇有异同,加之清代旧渠多在建国后的大规模水利建设中湮没不彰,而古今地名不尽一致,因此只能了解渠系大致走向。笔者在考辨文本的同时绘制成简单示意图(图2),将康熙五十八年后疏勒河水系的演变划分为四个阶段【14】。

第一阶段,康熙五十八年(1718年)至雍正七年(1729年)。《重修肃州新志.柳沟卫.水利》载:“康熙五十八年,靖逆卫户民于昌马河口建坝,尽逼河水从东北(按:原文作东南,显误)行,不由故道,以致柳沟户民播种无资,屡诉于官。”于疏勒河出山口修筑昌马大坝是疏勒河中下游水系演变史上的一件大事,从此冲积洪积扇上的疏勒河道只有一条,即今日疏勒河主道昌马总干渠所在的西南——东北向河道。该河道至今玉门市南分为靖逆东渠与靖逆西渠,两大干渠夹玉门城北流,灌溉民田后,余水大部注入布鲁湖,东渠小部分径流东北注入花海子【15】。清代布鲁湖在今玉门市饮马农场至黄闸湾乡北部一带,花海子则在今花海乡一带,两湖间有河道相连【16】。从卫星地形图上可以清晰看出,约在今连霍高速公路玉门镇至桥湾段东北侧存在一片为1400米等高线所夹持的洼地,即上文提到的东北洼地,其东与花海子盆地相连,东西长约90千米,此即为清代的布鲁湖——花海子湖盆,注入其中的疏勒河水无法西流至桥湾以下【17】。但从雍正初年布隆吉尔与大湾城的修筑来看,此一阶段桥湾以下的疏勒河干流仍有流水,其来源主要应为四道沟以西的诸泉水河,但水量不丰。直至雍正初,疏勒河水还不能流至哈拉湖,经过岳钟琪的疏导,方可与党河合流【18】。由于地形原因,注入布鲁湖的大部分疏勒河径流很难直接西引,因此疏勒河下游径流应十分有限。

第二阶段,雍正七年(1729年)至雍正十二年(1734年)。雍正七年,从靖逆西渠的下龙王庙一带引出一支水渠,向西北方连通头道沟、三道沟等沟道后,将五分之一的疏勒河水引入四道沟,西北流至桥湾后折向正西,以下与今日疏勒河干流河道重合【19】。四道沟并不是发源于冲积扇边缘的泉水河,而是古代疏勒河河道的一部分。康熙五十八年(1719年)之前存在至少一条从疏勒河出山口以正北方向穿越扇面,经今三道沟镇直至桥湾的常年径流,即所谓“昌马故道”,清代至今所言的四道沟只是其下游部分,上游已经干涸【20】。自雍正七年(1729年)四道沟恢复通水以后,疏勒河桥湾以下河道之过水应有所增加。

第三阶段,雍正十二年(1734年)至乾隆四年。为了安置从吐鲁番东迁的维吾尔族民众,新就职的安西兵备道王全臣在疏勒河下游今瓜州县城附近大兴屯田。为了解决下游水源不足的问题,次年王全臣分靖逆西渠下游之水,于黄闸湾向西北方开凿一条长达八十八里的黄渠(又称旧渠,后讹为皇渠),经蘑菇滩到达桥湾【21】。今日疏勒河干流自蘑菇滩到桥湾的河道即为清代黄渠之下游。如上所述,三道沟以东之河渠与泉水皆以布鲁湖为归宿,而黄渠开凿的目的正是为了截引这一部分水量并将其输送至疏勒河桥湾以下河段。此举在保证下游屯种用水的同时,必然使布鲁湖入水减少。

第四阶段,乾隆四年(1739年)之后.黄渠修成后,在其以北仍有不少泉水露头,靖逆东西二渠的灌溉余水依然有不少流人布鲁湖。至乾隆四年(1739年),为增加五、六、七道沟的水量并扩大这一地区的耕种面积,在黄渠以北、经三道沟下游一带向西北另开一渠,在蘑菇滩一代汇人旧渠,称为新黄渠或新渠【22】,此即为今日黄闸湾至蘑菇滩之间疏勒河干流河道。其后,靖逆西渠下游余水也被全部截引入新渠【23】。至此除东渠部分水流外【24】,布鲁湖基本丧失了地表径流的补给【25】,至迟于清末已告干涸【26】。除灌溉农田与自然蒸发外,疏勒河地面径流与扇缘泉水的绝大部分都可以流至桥湾——布隆吉——双塔一线的疏勒河干流,并一直流向今瓜州一带,今天疏勒河中游水系的基本格局也于彼时基本形成。

阅读清代文献,我们将很自然地注意到,在清人眼中昌马河与疏勒河实为两条河。根据《重修肃州新志》的记录,昌马河包括两段河道,一是今天的小昌马河,二是与从昌马峡口直到四道沟的“昌马故道”,而疏勒河则基本是今日地图上的疏勒河主流【27】。作者显然认为,在康熙五十八年(1719年)以前,疏勒河与昌马河实为一种合而复分的关系,即昌马河在今昌马盆地注入疏勒河,在昌马峡中共享一段河道,出昌马峡口后昌马河向北、疏勒河向东北。此种对于昌马、疏勒二河合而复分的认识与《水经注》对济水与黄河关系的记录相当类似,不同之处只是在于:济水从左岸注入黄河,从右岸分出;昌马河从左岸注入疏勒河,却同样从左岸分出。我们从《钦定河源纪略》对于两河源头坐标位置的记载可进一步看出,时人确以小昌马河为昌马河上源【28】,同书还把昌马河与疏勒河、党河一道,看作哈拉淖尔的三个源头。然至清末所修之《甘肃全省新通志》,玉门县仅见昌马河,安西州只言疏勒河,并注云:“源出南山之昌马口,分注十道沟,余波汇而西北流为疏勒河。”【29】可见此时昌马、疏勒二名,已成同一河流上下游之异名,与今日无异。昌马、疏勒之名从两河到一河的演变也从一个侧面反映出疏勒河在扇面上从多河道到单一河道的演变。

总结康熙五十八年(1719年)后人为影响下疏勒河水系的变迁,大致可以概括为三点。首先,中游扇面径流归于一体,从出山口向东北流动;其次,在中游扇缘沿“潜水——泉水”流动的垂直方向修建多道引水渠,在截引泉水的同时把地表径流不断分散到东南——西北方向的自然沟道(疏勒河故道或泉水河下游)中;其三,伴随着中游不断截引布鲁湖补给水源,下游河道的水量与流长都出现过增加趋势,疏勒河在人工疏导下与党河合流,哈拉湖终成为疏勒河的终端湖,但并不稳定。冯绳武先生曾引述霍尔涅的推测,认为疏勒河本注入罗布泊,“至十七世纪末年首次退到东经90℃附近的哈拉齐,再次退到汉玉门关以西的盐池湾附近,三次退至玉门关以东的波罗湖一带,清代末年第四次退至东经94。以东的哈拉诺尔”【30】。这一推测频见征引,但事实上与文献提供的证据存在很大的出入。随着灌溉用水的增加,疏勒河在安西以下至迟在19世纪上半叶已成为季节性河道,祁韵士与林则徐分别于嘉庆十年(1810年)、道光二十二年(1842年)谪戍伊犁时,都记载了今瓜州县城附近疏勒河断流的情况【31】;而如果揣测疏勒河边的安西龙王庙碑的写作背景,我们甚至可以认为安西地区的缺水在乾隆时代就已经开始【32】。党河流域在乾隆初就因为用水增加而导致进入哈拉淖尔的径流“少减”,至于道光年间,已经“无复余流可至黑海”【33】。笔者认为,党河与疏勒河下游的断流并非建国后新出现的情况,其在清代中期已经非常严重。至于疏勒河爆发洪水时,径流还可向哈拉湖以西地区延伸,但终究不是通常情形【34】。

研究清代疏勒河水系的演化情形,还为我们推断清代之前疏勒河水系的演变提供了三点重要参考依据。其一,康熙五十八年(1719年)至雍正七年(1729年)间,布鲁湖——花海子湖盆作为疏勒河绝大部分径流的归宿,即便全部为水面覆盖,最多不过长近百千米、宽十数千米,其面积可以看作历史时期疏勒河中游所可能存在的最大水域面积;其二,在未经人为干预的情况下,三道沟以东的径流将注入布鲁湖——花海子湖盆,四道沟到葫芦河之间的径流则可以流至乱山子以西【35】;其三,疏勒、昌马河名的演变告诉我们,疏勒河的不同分支完全可能被冠以不同名称、当成不同的河流来处理,这为我们分析其他时期的类似文献提供了佐证。

三、汉唐时期疏勒河中下游水系状况推测

本文第一节已经谈到,汉唐文献中关于疏勒河的资料甚少,可以说既有研究无不围绕着下述两条材料展开:

《汉书》卷二十八下《地理志下》:“冥安县,南籍端水出南羌中,西北入其泽,溉民田。”颜师古注:“应劭曰:‘冥水出,北入其泽。”,(中华书局,1962年,第1614一1615页)

《元和郡县图志》卷四十:“晋昌县(申下,郭下),本汉冥安县,属敦煌郡,因县界冥水为名也。……冥水,自吐谷浑界流入大泽,东西二百六十里,南北六十里。丰水草,宜畜牧。”(中华书局,1983年,第805页)

这两条材料告诉我们,汉代的冥安县、唐代的晋昌县附近存在着南籍端水、冥水以及它们所注入的“泽”,其中唐代冥水所注入的名为“大泽”,其面积甚大。汉代冥安县、唐代晋昌县位于疏勒河中游为所有学者所公认,从一般思维出发,欲认识汉唐时期疏勒河中游水系格局,必首先辨明汉唐时期南籍端水、冥水的河道,并进而定位“大泽”的位置.谭其骧先生的研究即按照这一思路进行,于是两条宋代史料发挥了关键作用:

《太平寰宇记》卷一百五十三《陇右道四》云:籍端水,一名冥水。《地理志》云冥安县“南籍端水出南羌申,西北入冥泽”是也。(中华书局,2007年,第2960页)

《太平御览》卷一百六十五《州郡部十一》云:“《汉志》曰:冥安,属敦煌郡。冥水出焉,又名籍端水,出羌中,西入泽。冥安即晋昌地。”(中华书局,1960年,第1028页)

王念孙即是根据《太平御览》,认为《汉书》中“南籍端水出南羌中,西北人其泽”一句中“南籍端水”之“南”为衍字,“其泽”应为“冥泽”之误【36】。谭先生同样援引此条材料,首先确立了“疏勒河:冥水一南籍端水”、“冥水所人之泽:南籍端水所人之泽:冥泽:大泽”这样两个基本认识。谭先生的主体论证实际上采用了三段论的形式,即

大前提:汉代的疏勒河就是冥水;

小前提:冥水流经汉冥安县境内;

结 论:汉代的疏勒河应流经汉冥安县城附近。

在此基础上,谭先生引用陶葆廉《辛卯侍行记》以安西四道沟古城为汉冥安县城的说法,进而判断汉代疏勒河从昌马峡出山后应向正北流经今四道沟一带,并相应地把冥泽标注在冥水下游、四道沟以北地区,其面积乃是根据《元和郡县图志》中“东西二百六十里,南北六十里”的记载予以确定。谭先生认为这种水系分布格局同样适用于唐代,汉唐时代今日疏勒河中游水系的基本情形应为“一条河道、一个湖泽”。

上述以三段论为核心的论证其实是历史地理学的常用方法,然其是否适合运用于汉唐时期疏勒河水系的研究还存在疑问。此处的三段论的大前提乃是认定冥水即疏勒河。李并成先生认为:“将南籍端水(冥水)比定为疏勒河,大体上是正确的,因为这一代别无其它水系可考。”【37】但我们从清代的事实可以看出,疏勒河中游的不同河道也可能拥有不同的名字并被视为两条不同的河流,《汉书》原文与颜师古注引应劭语也并未指明二河有何关系,颜师古注出“冥水”很可能是对冥安县命名原则的一种说明,因此冥水、南籍端水可能是疏勒河下游两条河道的名称,它们既可能同注入一个“泽”,也可能分别注入不同的“泽”。因此仅从文献出发,汉代疏勒河中游还存在“两条河道、一个湖泽”、“两条河道、两个湖泽”两种情形。当然,应劭的原文应是其所撰《汉书音义集解》的一部分,《太平御览》修撰时当还流传在世【38】,不排除“籍端水一名冥水”的说法可能是因为编者看到了其中关于南籍端水的其他内容。但无论如何,按照三段论的一般原理,我们既已无法保证任何情况下谭先生论证中的大前提是周延的,因此结论也末必是周延的。

然而即使这样的三段论完全成立,冥水、冥泽位置的确定还必须依赖冥安县位置的确定。在历史时期水系问题的研究中,我们通过文献材料所提供的某个可以精确定位的地点以及在历史时期其与周围河湖水系的相对位置关系,确认某一区域在某一时期曾存在着特定名称的河湖水系,并可以在今天的地图上标注它们的位置。但此种研究理路显然不适时于研究汉唐时代本地区的水系状况,因为我们目前对于冥安县城位置的研究,往往是在先行指定冥水位置的前提下、在该河道的流经区域内选定一座城址,并结合其他旁证予以证明。如果我们反过来再用考订出的冥安县城来确定冥水的位置,未免陷入循环论证的尴尬。

李并成先生的研究虽比谭先生细密复杂,但并未完全摆脱上述局限,特别是没有跳出“南籍端水一冥水”这一思维定势,因而没有意识到唐代的大泽与汉代的冥泽在方位与大小方面都可能存在不同。此外,李先生还曾经认为,历史时期河西走廊诸河水量与今日相比变化不大【39】,那么他的结论还存在一个重要矛盾:冥水既然只是汉唐时代的疏勒河的一条枝津,其怎么有可能维持一片比清代布鲁湖——花海子湖盆还要大得多的湖泽?何况冥水还要给芦草沟下游绿洲供给充足的水源。

由此笔者认为,由于逻辑方面存在无法克服的困难,我们应放弃依托“三段论”、通过定位汉唐冥安县城进而辨明汉唐时期南籍端水、冥水河道乃至大泽位置的做法,尝试不仅仅依赖少量文献,转而从本流域古城遗址的考古学年代以及空间分布状况人手讨论汉唐时期疏勒河中下游水系的可能情形.前文已指出,本地区留下了数量巨大的古城遗址,学界经过不懈研究,虽然在具体城址与古地名的对应方面存在较大分歧,但对这些城址的修建时代则抱有大体一致的看法,因为年代问题可以通过考古学证据如城池形制、墓葬区、陶片遗留等予以确定,不会因过分依赖有限的文献而陷人循环论证的尴尬。另一方面, Google Earth软件的普及可以使我们方便地获取卫星图像与地形高程数据,掌握微观地形状况,并可结合清代文献梳理中总结出的三个参考标准,分析大面积水面可能出现的区域以及径流流向。下面即从城址考古学年代与微观地形出发,对汉唐时期疏勒河中游水系的分布大势略作推断,但不准备介入冥水与冥安县城定位问题的讨论。至于大泽,《元和郡县图志》所记录的面积数据不一定可信【40】,值得再做一些探讨。

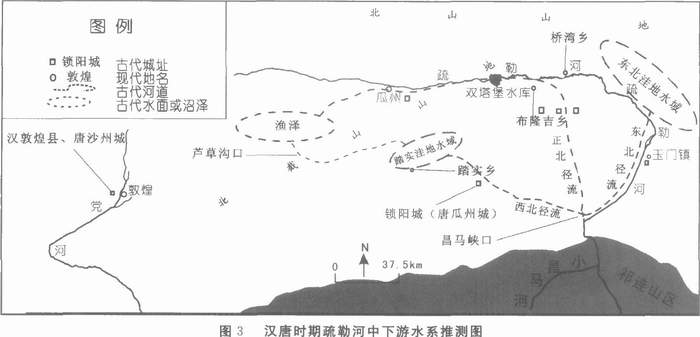

地质与环境工作者通过研究疏勒河洪积扇九道沟至布隆吉一带的地质沉积与孢粉组合后认为,进人全新世疏勒河中游冲积洪积扇地区的气候虽曾发生几次波动,但2.8Ka B.P.以来的历史时期气候转为暖湿,扇缘存在形成湖泊沼泽的可能【41】。但从疏勒河中游的地形来看,可能形成较大水面的区域应该只有两处。除前文提到过的东北洼地、即清代的布鲁湖——花海子湖盆一部外,另一区域应是瓜州县踏实乡、桥子乡一带。疏勒河冲积洪积扇缘西缘从东北向西南倾斜,此地为最低点,其西部则是地势较高的榆林河冲积洪积扇,北部则有北截山横贯东西,遂形成一片近似梯形的洼地,唯西北部经芦草沟口可到达地势更低的疏勒河下游平原。除上述两地点外,疏勒河冲积洪积扇扇缘的其他地区地势平衍且维持一定坡降,难以形成大面积的湖泊景观,至多可能形成零星水面。此外,我们可以列出四项基本考古事实,即:

A.疏勒河冲积洪积扇东北缘有汉代县城【42】;B.疏勒河冲积洪积扇北缘有汉、唐城址【43】;C.疏勒河冲积洪积扇西缘以及芦草沟下游有汉唐城址【44】;

D.乱山子峡谷以西至瓜州县城西一代有汉代城址【45】。

根据该地区地形特点,可以分别作出下述推断:

首先,根据考古事实A,则今玉门市附近必然有充足水源。由于此地海拔在整个洪积扇扇缘处于最高点,泉水不易出露,其水源之大部分须由径流提供。于是推断,汉代疏勒河中游洪积扇上沿今日疏勒河主道必然存在一条东北流向的径流,其归宿应为东北洼地。

其次,根据考古事实B,则扇缘正北部的今三道沟至布隆吉一代应存在一条从昌马峡口直通而来的正北向径流。从清代第一阶段事实表明,在不经人力疏导的情形下,三道沟以东径流皆流人布鲁湖,无法为三道沟以西地带提供充分的径流与泉水,何况这些城址更靠近扇缘南部。又由于此地地势高于扇缘西部,布隆吉以西的径流不可能给这一带补给水源。因此这一带的主要水源,只能是从昌马河口直接向正北方越过扇面而来的地面径流,其位置不会比清代的“昌马故道”更向东(否则这些径流将进入布鲁湖湖盆)。于是推断,汉唐时期汉代疏勒河中游洪积扇上沿今日疏勒河主道必然存在至少一条正北流向的径流(根据城址位置,此时径流应比清代的“昌马故道”略偏西一些),这一部分径流应当大部向北在桥湾——双塔一代汇人今疏勒河道,并穿过乱山子到达今瓜州县城一带。

其三,根据考古事实C,汉唐扇缘西部存在一条至少可达于锁阳城一带的西北向径流,到达踏实洼地。

其四,根据考古事实D,今乱山子以西的疏勒河下游河道在汉代存在径流,芦草沟一代也有远较今日为大的水流。

由此可见,汉代在疏勒河冲积洪积扇上至少应存在东北、正北、西北三条径流。疏勒河水在中游一分为三,分别流人不同的区域。由于注人东北洼地的仅是疏勒河径流的一部分,在此无法形成如清代布鲁湖那样面积的水域,应主要为沼泽草甸景观,不排除小型湖泊存在的可能。踏实洼地因有西北径流的注入,水草条件应远好于今日,不排除有一定面积的湖泊水域存在。在东北洼地与踏实洼地之间的弧形扇缘地区,由于正北径流的存在,泉水应比现在丰富,地面植被应好于今日。北部径流向北通过乱山子峡谷,成为今瓜州县城附近下游径流的来源(图3)。

唐代的情况应与汉代基本相似,但由于在今玉门镇一带没有唐代城址发现,或许东北径流已经不复存在;如此,必然导致正北径流与西北径流的增加,踏实洼地的水面可能较汉代有所扩大,踏实洼地与双塔之间扇缘区的植被也有可能好于汉代,同时东北洼地湖沼应较汉代萎缩。唐代扇缘西部、北部曾被大举开垦【46】,使得疏勒河径流大量耗费在中游,从而导致芦草沟下游绿洲的萎缩与乱山子以下径流的缩减【47】。如果《元和郡县图志》中对于大泽面积的记载正确,那么其只能存在于扇缘的西部与北部,从而大致与李并成先生所划定的冥泽范围相仿。但可以肯定的是,其主要水面应集中于踏实洼地,北界不应超过芦草沟的范围,且水面总面积应小于清代布鲁湖,大泽的主体应以草甸为主。而今日在踏实与布隆吉之间的扇缘多有沙丘分布,唐代既可统称为大泽,则水与植被条件应远胜于今日【48】,因此在正北径流与西北径流之间甚至还可能存在其他径流注入这一地区。

汉唐时代疏勒河中游水系的情况大抵如此,下游情形究竟如何?其中的关键是疏勒河下游河道的终端究竟在哪里。汉唐时期,疏勒河中游唯有西北径流与正北径流可以进入下游地区。西北径流转化为芦草沟流水后,在今敦煌、瓜州之间形成一片以沼泽、草甸为主体的绿洲,此应为汉代的渔泽【49】。正北径流穿过乱山子后并未如今日一样偏向正西,而是偏向西南,经六工破城子一带汇人渔泽.笔者认为,渔泽就应是汉代疏勒河下游的终点,在洪水期也可能有水进人哈拉湖一带,但今日疏勒河从瓜州县直取哈拉湖的河道可能尚未形成或基本没有径流。笔者的这一结论是从汉长城的走向来观察的。斯坦因曾注意到,汉长城在双塔以东皆修筑在疏勒河以北,他认为这样做的目的是为了防守水源,阻止从北山南下的游牧部落骑兵到疏勒河边取水;但斯坦因同时也注意到,乱山子以西的长城则修筑在现在的疏勒河南岸,他认为这是由于这一段疏勒河远离南部屯田区的缘故【50】。但笔者认为,汉人修筑此段长城时未必放弃保卫水源的原则,因为汉长城依然在渔泽北部的沼泽边缘顽强地穿行,之所以不修到现代的疏勒河以北实在是因为这一段河道尚未形成有效径流,因此不值得设防。唐代时渔泽的北部地区已经沙漠化,乱山子以东来水又十分有限,因此疏勒河径流似不可能流至今哈拉湖地区。学者根据道里、方位判断,敦煌文书P2005《沙州都督府图经》所记载的兴胡泊应处于今日哈拉湖的位置,但“其水咸苦,唯泉堪食”,说明其无法排盐,不可能是一个河道湖,至多是一个终端湖;且兴胡泊“东西十九里,南北九里”的面积远小于清代哈拉湖“东西八十里,南北三十里”的面积【51】,以致斯坦因误以其为哈拉湖西南的碱泉子【52】。清代哈拉湖水面是接纳疏勒河、党河来水而共同形成的,兴胡泊的面积既小于哈拉湖,应该只是作为党河的终端湖而已。

本节最后略谈哈拉湖以西的河道与地面径流问题。哈拉湖以西确实存在干涸的河道,且至今多有泉水露头,在有些地方还可能形成盐沼与径流,但我们很难据此断定历史时期疏勒河就一定曾流经这里。首先,根据地质学研究成果,这一段河道可能是由党河独立冲刷而成【53】;其次,党河谷地位于敦煌盆地的最低点,来自党河洪积扇与阿尔金山的地下水都在这里露头。根据水文地质研究的成果,今日瓜州、敦煌两县市之间不存在明显的地下水交换关系【54】。因此历史时期即便在哈拉湖以西存在径流,也应是泉水河,其水源由党河径流或阿尔金山北麓诸小河补给,与疏勒河无直接关系。事实上,汉代党河谷地的地下水资源相当丰富。《汉书》云:“汉遣破羌将军辛武贤将兵万五千人至敦煌,遣使者案行表,穿卑鞮侯井以西,欲通渠转谷,积居庐仓以讨之。”颜师古注:“孟康曰:‘大井’六通渠也,下泉流涌出,在白龙堆东土山下。”【55】这应该是试图通过开凿坎儿井的方式引出地下水,在地面形成运河,但从“欲”字来看,未必就获得成功。此条材料也说明,党河谷地与罗布泊东缘之间地带缺乏天然地表水,因此不论地质时期疏勒河是否曾沿党河谷地流人罗布泊,至少在汉代党河谷地与罗布泊湖盆东缘的阿齐克谷地之间不存在地面径流的联系。

四、从行记资料推测宋元明时期的疏勒河水系分布

宋、元、明时代(包括1715年前的清初),是疏勒河流域文献资料最为匮乏的时代。借用马端临评价河西走廊的的著名说法,本区自唐中叶以后“一沦异域”,正史中对这一地区少有顾及。所幸这一时代的游子使臣们尚为我们留下了若干行记材料,使我们能够间接地对彼时疏勒河中下游水系的分布格局略作管窥。这其中最为重要的是明代陈诚、李暹所著《西域行程记》与清代张寅所著名西征纪略》,现将相关内容抄录如下:

(永乐十二年正月)十七日,睛,过嘉峪关……约行十余里,至大草滩沙河水边安营。十八日,睛,早起向西行,约行七十里,地名回回墓,有水草处安营。十九日,晴,大风,明起向西行,约五十里,地名骟马城,安营。二十日,晴,三更起,向西行,约九十里,有古城一所。城南山下有夷人种田,城西有溪水北流,地名赤斤,安营。二十一日,晴,四更起,向西北行,渡溪水入平川,当道尽皆沙砾,四望空旷。约行百余里有古墙垣,地名魁里,安营。二十二日,晴,大风,平明起,向西北行,……约行五十里有古墙垣,地名王子庄,安营,住一日。二十四日,晴,早起向北行,……约行七十里,地名芦沟儿,安营。二十五日,睛,早起向北行,一路沙碛高低,四望空旷,惟南有山。约行一百余里,有夷人种田处,富水草,地名卜隆吉,安营。住二日,大风。二十八日,晴,平明起,过卜隆吉河,向西北行,入一平川,……行约百里不得水,止路旁少憩一宿。二十九日,晴,早起向北行。约五十余里,始尽平川。有小涧冻冰处安营。凿冰得水,以饮人马【56】。

(康熙五十四年九月)二十日至黑山浒,过峡口。……二十一日六十里至回回墓。……二十二日,七十里至赤金河。过回回墓,为鄯马城,有夷人处此。……二十三日在赤金河。……二十四日四十里至赤金峡,峡中水声甚急,林木萧森,坐卧其下,毛骨俱耸。峡南数里有城,雉堞隐然,不知何时置。……二十五日过铁壁,番语无水草也。百里至华海。……二十六日在华海,衰草连天,马至此始得一饱。二十七日,五十里至柳沟,群夷就牧,羊牛成群。二十八日自柳沟刈草,二十九日七十里至桥湾(又名卜隆基)【57】。

元代瓜州早废,此后该地应没有较大城镇存在。陈诚等于永乐十二年(1414年)奉使西域时明廷尚未在此一带修筑苦峪等城,因此所选《西域行程记》可以反映元末明初疏勒河中下游地区的若干真实情形。《西征纪略》系作者张寅于康熙五十四年(1715年)往哈密输送军马时所作,虽年代较晚,但彼时屯田并未展开,疏勒河水系未经人为改造,因此至少可以反映明嘉靖年间封闭嘉峪关后一百多年中疏勒河流域的情形。两书中提到的赤金(赤斤)、布隆吉(卜隆基)与桥湾,乃是频见于清代游记且至今仍在使用的地名。从中可以看出,陈诚所取之路线是由嘉峪关西行,经今玉门市赤金乡一带,在今瓜州县布隆吉乡渡过疏勒河,从西北直趋哈密【58】;张寅所取之路线亦由嘉峪关西行,经今玉门市赤金乡一带,经桥湾西北直趋哈密。现存之桥湾城与布隆吉城皆系清雍正年间分别修筑于今日疏勒河河道的北、南两侧,东西距离不过十数千米,且《西征纪略》于“桥湾”下自注“又名卜隆基”,因此二书中之“卜隆吉”与“桥湾”可视为一地,姑且以布隆吉视之。嘉峪关与赤金之间,陈诚、张寅所行之路线与清代驿道无异,今日之兰新铁路、连霍高速公路走向亦与之相同。布隆吉与哈密之间,陈诚、张寅所行路线更接近于今兰新铁路,与今日之疏勒河不再发生关系;而一般之清代驿路则与今日之连霍高速公路平行,沿今日之疏勒河西行约80千米至瓜州县城后再折向西北。关于赤金与布隆吉之间的路线,二书所记是否相同,下面将予以详细考辨。

清代驿道的一般路线,乃是从赤金湖(今玉门市赤金镇政府所在地)沿赤金河西北行至赤金峡南,西行穿过戈壁,抵达靖逆卫城(乾隆二十五年后改称玉门县)即今玉门市,复西北行,依次经过十道沟河,到达布隆吉尔城。《皇舆西域图志》卷.24《水一·安西南路云》“所谓柳沟,即第四道沟,旧多柽柳,故名也”。康熙五十五年(1716年)于三、四道沟之间筑城,设柳沟所。《西征纪略》中提到张寅曾于康熙五十四年(1715年)九月二十八日在柳沟刈草一日,当是此地。此前,其人从赤金峡行走百里,到达一处名为“华海”的水草丰茂之地,复经行五十里到达柳沟。“华海”令人自然联想到花海子,但其方位在赤金峡东北,张寅在军务紧迫的情况下迂回上百里路程,似无此可能;且花海子距离柳沟有70千米,文中只云相距五十华里,差距甚大。故此“华海”绝无可能为花海子。观之地图,分别以柳沟、赤金峡为圆心,25千米、50千米为半径分别做圆,两圓相交处,只能是今日玉门镇之北或西南地区。玉门镇紧邻疏勒河冲积洪积扇扇缘绿洲的边缘,向西南不远即为砾石扇面,不太可能存在湖沼景观,而城北黄闸湾乡到黄花农场一带,则为清代布鲁湖所在范围,而《玉门县志》记载清代此处存在“花海子”这一地名【59】。因此,张寅所见的华海应当就是后来的布鲁湖一带。布鲁湖之名,最早见于乾隆二年(1737年)所修之《重修肃州新志》,此已在昌马大坝筑成、疏勒河水系分布发生变化之后。张寅没有提到这里是否存在水面,但从“衰草连天”的论述来看,至少应为沼泽草甸。

《西征纪略》之路径较易求得,而《西域行程记》则复杂许多。首先,明清两代地名不同,陈诚所经行之魁里、芦沟儿皆不见于清代文献;其次,此书中所记之里程与其他文献出入太大。《西征纪略》中赤金峡到布隆吉约为二百二十里,《西域行程记》则为三百二十里,费时亦较多。究竟是路线不同还是里程、方向纪录不准?笔者认为,由于疏勒河流域古城保存状况较好,应将陈诚沿途所见之“古城垣”作为关节点加以讨论,至于道里则可略作变通。从赤金出发,穿过戈壁地带,经行一日到达的“魁里”有古墙垣。古人一日所行不过数十千米,在以赤金为中心的数十千米范围内,惟有西北方向的玉门镇古城子与北偏东方向的花海子乡比家滩古城。但从赤金行至比家滩古城须沿赤金河穿越赤金峡,此与文中“当道尽皆沙砾,四望空旷”不合。因此,“魁里”只能是今日的玉门镇古城子一带。笔者认为,此“魁里”就是明史中所说的“苦峪”。《重修肃州新志·安西卫·古迹》云:“关外俗称达儿兔,即苦峪之谓。所以靖逆本名苦峪,人谓之达儿兔,兹苦峪城(按:即锁阳城)人称上达儿兔,以别于靖逆也。”收录于《肃镇华夷志》、《陕西通志》、《边政考》以及《秦边纪略》等书中不同版本的《西域土地人物志》中皆记载,出嘉峪关后西行有南、北、中三途,皆以苦峪为中枢,因此苦峪应当在一个比较适中的位置;此外,三路线中有一路即为“嘉峪关、苦峪、王子庄、卜隆吉尔”,与《西域行程记》中“嘉峪关、魁里、王子庄、卜隆吉尔”的经行顺序基本相同。因此笔者认为,魁里实为苦峪的另一音译,其地在今玉门市古城子附近。陈诚等自魁里出发,行一日到王子庄,又见古城垣,应该是今日的四道沟古城。至于其后经过的芦沟儿,应该是布隆吉与四道沟之间五至十道沟中的一处。

由此可见,陈诚与张寅虽相隔三百年,但行走路线却大致相同,从其道路所见可推断出下述两点信息。

首先,清初张寅在华海与柳沟的见闻充分说明,扇缘上趋向正北的“昌马故道”与趋向东北的今属疏勒河河道都已存在,否则恐难以在东北洼地边缘的华海与四道沟一带生长有大量的牧草,今日的疏勒河河道不是康熙五十八年(1719年)昌马大坝筑成后人为形成的。这一点还可从靖逆卫与柳沟所的设置情况分析,一所一卫建立时昌马大坝尚未修筑,说明二者应该有各自的灌溉水源,这说明必然是正北径流与东北径流同时存在。靖逆卫行政级别与人口数均高于柳沟所,柳沟地区的民众在昌马故道断流前即已采取截引扇面泉水的办法来弥补水量的不足【60】,这说明东北径流提供的灌溉水量应大于正北径流(昌马故道)【61】。

其次,明初陈诚抵达布隆吉之日,沿途“沙碛高低,四望空旷”,此情形与清代大致相同【62】。而在唐代,此地尚处于大泽范围之内,不应当有如此景观。可见明初布隆吉一代的水草情况已逊于唐代,这意味着疏勒河中游冲积洪积扇西北缘到西缘径流的衰减。至于流经锁阳城一带的西北径流何时断流,李并成先生以为应在康熙五十八年(1719年)昌马大坝筑成后,但这是建立在锁阳城曾在明代被重新利用并改名苦峪城的认识上。现在看来,“苦峪”既在玉门市一带,明弘治七年(1495年)所筑之苦峪城可能也在此处【63】,因此李先生这一论断值得重新考虑。虽然没有直接证据,笔者仍然倾向认为元代废并瓜州即是因为西北径流已不敷灌溉,不久后即完全断流,而苦峪城在玉门市附近的修筑,表明此时东北径流已可提供可观的灌溉水量,其情形殆与张寅所见相同。

从上述材料可以看出,唐代之后,疏勒河中游水系的变化大势乃是西北径流逐渐衰减并最后断流,东北径流渐渐成为最大一支,正北径流则大体稳定。此一局面的自北宋初就逐渐形成。太平兴国六年(981年),王延德出使高昌,路经一处名为“格哕美源”的湖泊,“西方百川所会,极望无际,鸥鹭凫雁之类甚众”【64】。王延德并未经过归义军政权控制的瓜沙二州,则其经行路线殆与今日兰新铁路相仿,其所见很可能是布鲁湖——花海子地区的大型水域。这足以说明,疏勒河中游东北径流已获得很大增长。

在本节将要结束之时,笔者不得不指出研究中的一点遗憾。康熙五十五年(1716年),甘肃巡抚绰奇曾在疏勒河中游寻找屯田地点,由富宁安将所见详细情形上奏皇帝。此份奏折中无疑包含着若干细节内容,将为我们研究康熙五十八年(1719年)之前疏勒河流中游水系提供详细资料。然此奏折既不见于《康熙朝汉文朱批奏折汇编》与《康熙朝满文朱批奏折全译》,第一历史档案馆自2008年以来又不再允许查阅奏折与军机处全档案外的其他文件,只能令人扼腕而叹了。

五、余论

以上我们粗线条地勾勒出历史时期疏勒河水系演变的大势,其中的疏略之处是显而易见的。然而传统史学的研究方法所得出的只能是一种“大势”,如果要得出更为细致、更为确切、更为微观的结论,就必须组建跨学科团队,运用定量研究的方法。虽然如此,在力所能及的情况下将传统文献研究的潜力再发掘一步并不是没有意义的,希望拙文能为微观研究下的“证伪”提供一个更为明确的靶子。此外,文献资料也为我们的定量研究提供了一些有利的切人点,下面谨举二例。

葫芦河是位于疏勒河中游冲积洪积扇缘北部偏西的一条泉水河,在今双塔一带注入疏勒河。此河在清代名为窟窿河。《重修肃州新志》云:“(窟窿河)多大穴,上小下宽,盘涡湍急,深邃莫测。牲畜误人,即不得出。或坠石试之,莫竟其底。”【65】同志又载沈青崖《即事》诗云:“榛莽初披斥卤区,朽材曾不中薪樗。忽看僵柳如人立,眢井灰深历劫余。”【66】自注云:“塞外红柳根蟠地最深,樵者引火焚之,数月不息。靖逆有窟窿河,地下潜烧灰烬,绵延数十里,人马践之,俱堕深堑。其小者,掘地亦可获炭数窖。”地面放火烧荒,地下居然能够“获炭数窖”,此颇为有趣;而阎文儒先生亦云,芦草沟一带到1949年前后还有“炭矿”【67】,此似可印证。此外,清人庆林在《奉使库车琐记·自京都至库车路程》“玉门县”下云,本地“木炭贱而好,须多带”【68】。以上所言之炭,无论其由何种途径产生,必须以消耗大量柽柳、胡杨等植物为代价。这些植物的分布,必然与疏勒河水系的变化有直接关系。完成于1957年的《疏勒河中下游植物调查报告》提到,安西汽车站附近茂密的柽柳林在四十年内完全被破坏,原本可在居住地附近樵采薪柴的敦煌群众需要走4—5天才能采集到足够的燃料【69】。受到晚清回民起义等一系列战乱的影响,疏勒河流域人口从1851年的8.4万人锐减为1880年的3.6万人,直到1949年前后才缓慢恢复到19世纪中期的水平【70】,我们从清末中外人士的游记中多可见到疏勒河流域的萧条残破。因此,清末民初疏勒河流域必然出现一个生态恢复的局面。但令笔者感兴趣的是,1957年本流域的人口与清代极盛时大致相当,那么采薪不易的局面必然不是建国后产生的新现象,而应是清代的常态。如果能结合植物学与生态学的相关知识进行定量研究,我们或许能够对疏勒河水系的演变及本地区生态、人口、生产力水平之间的动态关系予以更充分的揭示。笔者开篇即强调,本文所有研究的前提是疏勒河水量不变,但近代文献中多可见到今不如昔之感。斯文·赫定1933年途径安西时,当地人

告诉他一百年前疏勒河的水量要大得多,斯文.赫定亦认为“这当然不单纯是由于灌溉造成的,在战争期间就更不是”【71】。无独有偶,中国水利技术人员也于1947年写道:“民国以还,祁连山积雪,日渐减少,水源渐涸,以致农田不敷灌溉”【72】。当然,20世纪以来疏勒河流域人口的恢复导致灌溉用水的增加是此种感觉产生的可能原因。但如果我们将近代以来疏勒河流域所有零星的水文实测资料予以搜集汇总,是否能对近一百五十年来疏勒河水量的变化进行一番有效的研究呢?这或许不失为一个可能的方向。

【后记】本文系清华大学承担水利部专题项目“敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划”之子课题。本文写作与修订过程申,曾得到清华大学历史系张国刚教授、清华大学水利水电工程系王忠静教授、北京大学城市与环境学院韩茂莉教授的指导和帮助,在此谨向他们表示感谢。

注释:

【1】本节中地理信息与数据,皆引自中华人民共和国地质部水文地质工程地质研究所著:《河西走廊水文地质研究》,(北京)地质出版社,l959年;张维信:《疏勒河中游自然景观》(《兰州大学学报》(自然科学版),1962年第2期,第77—86页);王国栋;《疏勒河流域水利规划简介》(《水利规划》,1996年第3期,第28—33页),甘肃省水利科学研究所,《疏勒河流域水土资源开发利用现状评价报告》(“九五”国家重点攻关项目,1999年)与刘东生主编《西北地区水资源配置生态环境建设和可持续发展战略研究.自然历史卷》(科学出版社,2004年),不一一注出。

【2】俞涵斌、高自厚:《疏勒河名考》,《西北民族学院学报》(哲学社会科学版),1985年第5期,第35—39页。

【3】芦草沟是发源于疏勒河冲积洪积扇西缘的一条泉水河,西流经榆林河洪积扇北缘与北截山之间的狭长地带,西北切穿截山子。从其径流来源来看,可以看作是疏勒河出山径流的一部分;当然,其中还应包括榆林河出山径流的一部分。

【4】谭其骧:《汉书地理志选释·敦煌郡》,顾颉刚主编:《中国古代地理名著选读》(第1辑),(北京)学苑出版社,2005年,第92—96页。

【5】谭其骧主编:《中国历史地图集》(第2册),第33—34页;(第5册),第61—62页,(北京)中国地图出版社,1982年。

【6】冯绳武:《甘肃河西水系的特征和演变》,《兰州大学学报》(自然科学版),1981年第3期,第125—129页;《疏勒河水系的变迁》,《兰州大学学报》(自然科学版),1981年第4期,第138—142页。

【7】李并成:《汉敦煌郡冥安县城再考》,《敦煌研究》,1997年第2期,第4l一44页;《汉唐冥水、籍端水、冥泽及其变迁考》,《敦煌研究》,2002年第2期,第60一67页;《河西走廊历史时期沙漠化研究》,(北京)科学出版社,2003年。

【8】李并成先生于《汉唐冥水、籍端水、冥泽及其变迁考》一文中曾对清代学者的代表性观点进行了分析总结,可参看。

【9】朱宗元等:《十八世纪以来欧美学者对我国西北地区的地理环境考察研究》(《干旱区资源与环境》,1999年第3期,第53—64页)对此概括较详,可参看。

【10】学界一般认为嘉峪关之封闭在嘉靖初,但实际早在弘治六年后“封关绝贡”已成为明廷处理西域问题的主要指导思想,其对关西之地已基本失去有效控制。田澍:《明代哈密危机述论》,《中国边疆史地研究》,2002年第4期,第14—22页。

【11】《圣祖仁皇帝亲征平定朔漠方略》,文渊阁《四库全书》本,卷27第22页,云:“(康熙三十五年)命副都统阿南达驻札厄济内、古喇柰、昆都伦、布隆吉尔等处地方侦探。”次年,康熙帝又命“阿南达量率兵马,暂住布隆吉尔等处探听声息”,见同书卷45。以上皆与征讨噶尔丹之系列军事行动有关,盖清初实以布隆吉为关外第一紧要处,文献甚多,不——列举。

【12】《准噶尔史略》编写组编著:《准噶尔史略》,(桂林)广西师范大学出版社,2007年,第152—153页。

【13】以上诸卫所建立时间与沿革参见王希隆《清代关西五卫述论》,《兰州大学学报》(社会科学版),1992年第3期。第95—104页。

【14】清代文献对于疏勒河有“苏勒”、“苏赖”、“苏来”等不同音译,哈拉湖则有“哈拉淖尔”、“哈拉脑儿”、“黑海”等名称,今不再——辨明,一概以疏勒河、哈拉湖称之。

【15】乾隆《重修肃州新志》,甘肃酒泉县博物馆,1984年翻印版,第586页,《靖逆卫·山川、水利、古迹》云:“自康熙五十八年,相度于达里图筑靖逆城,始堰昌马河口,逼水东流分为靖逆东西两渠溉新垦地.”又据同书第459—460页,《安西卫·瓜州事宜》云,雍正末安西兵备道王全臣勘察疏勒河中游河渠,“查靖逆西渠余水及西渠之西大小泉水,俱散漫流人布鲁湖中”,经其引流后仍“尚有靖逆大东渠尾,亦人布鲁湖,弃之无用”。可见靖逆东西二渠俱人布鲁湖。[清]徐松:《西域水道记》卷2《哈喇淖尔所受水》云:“苏勒既会昌马,稍北流分为二支。东支东北流,经玉门县东南腰井子、盐池、黑沙窝诸地,又东北经玉门县东,塔克湾堡西,又东北流至哈沙图境,人于达布逊淖尔,亦曰花海子。”参见《续修四库全书》(第728册),(上海)上海古籍出版社,2001年,第102页。《钦定皇舆西域图志》,文渊阁《四库全书》本,卷24《水一·安西南路》第4页云:“(疏勒河)东北一支行七十里折而北,又分二支,北流六十里出塔儿湾堡之西北境,河流渐细。”两项参照,确有小部分疏勒河水流人花海子盆地。

【16】乾隆《重修肃州新志》第587页,《靖逆卫·山川、水利、古迹》云:“布鲁湖在靖逆西北,宽百余里,长数百里,距柳沟为一百四十里。……湖北出泉数道,东北流经盐池,人于花海子。”

【17】今日饮马农场一代的泉水、灌溉退水和农田淡盐排水皆东流人花海盆地,可为一证.参见《疏勒河流域水土资源开发利用现状评价报告》,第4页。

【18】乾隆《重修肃州新志》第485页,《沙州卫·山川》云:“雍正初,总督岳公钟琪议开疏勒河西流之水,与党河尾汇合,以通舟运。一则疏勒之水至库库沙克沙人于漏沙,势微不能通流;一则党河之尾既有两岔,其趋黑海子者多,而东会疏勒河者少。即是党河尾盛、疏勒不涸,两水冲击,亦非安流,难以行舟,于是迄无成功。”

【19】[清]徐松《西域水道记》卷2《哈喇淖尔所受水》云:“雍正七年,肃州分巡道齐式,令以五分之一归柳沟,民仍以此一分之水附入靖逆大西渠,流至下龙王庙五里开渠均分,流人四道沟。”参见《续修四库全书》(第728册),(上海)上海古籍出版社,2001年,第102页。又据《甘肃通志》,文渊阁《四库全书》版,卷12《祠祀》第82页:“龙王庙,……靖逆卫有三:一在南门外;一在二道沟,离城三十里;一在昌马河口,离城一百二十里。”昌马河口者应为上龙王庙南门外者盖为下龙王庙,渠首既在“下龙王庙五里”,当在今玉门市附近。

【20】乾隆《重修肃州新志》,第587页,《靖逆卫·山川、水利、古迹》云:“苏勒河在靖逆东南,其发源处去靖逆五百二十里,西北流与昌马河会,又北流人昌马河口旧道,直趋四道柳沟。”又云自昌马峡口筑坝后,“四道柳沟之流始绝”。《敦煌随笔》亦持此说。

【21】黄渠起于靖逆西渠、汇三道沟达于桥湾,见乾隆《重修肃州新志》,第459页,《安西卫·瓜州事宜》中相关所载。玉门镇一代渠道在建国后曾发生重大变化,黄渠上游旧迹已不易求得。唯甘肃省图书馆所藏1943年抄本张锡祺撰《安西全邑水利表图》记载了黄渠上的十个分水口,自上游起分别为皇闸湾、芨芨台、黑沙窝、三棵茨、蹬槽沟、双桥儿、蓝旗上、泉水沟、蘑菇滩、蔡家闸。黄闸湾、蘑菇滩等为至今仍在使用的地名,由此可大略推知其路径。

【22】[清]常钧《敦煌杂钞》卷上《靖逆》,禹贡学会1937年印本,第25页云:“又从西渠之尾,回民引水西北流人旧黄渠,嗣因回民水泽不敷,乃于旧渠之北筑蘑菇沟渠,并引三道柳条沟水西流人新黄渠。”又常钧《敦煌随笔》卷下《开渠》,禹贡学会1937年印本,第89页还提到新渠修成后“五六七道沟水泉愈觉汪洋”。今地名有蘑菇滩,或即当时蘑菇沟之地。

【23】嘉庆《玉门县志·水利》云:“(靖逆)西渠由城西经磨河湾,东绕川北镇、花海子等处,浇灌户民田地,渠尾人新渠。”参见《中国方志丛书·华北地方·第三三九号》,第7页。

【24】嘉庆《玉门县志·水利》云:“上东渠又分渠二道:一从东槽子西流,一从巩昌河东北流灌下东渠并红柳湾民屯地亩,余波入布鲁湖。”参见《中国方志丛书·华北地方·第三三九号》,(台北)成文出版社,l960年,第7页。

【25】《钦定皇舆西域图志》卷24《水一·安西南路》第4页云:“乾隆四年,接引西渠余水折北而西,仍人布鲁湖。”然引西渠水人布鲁湖,实在与此次开渠之初衷背道而驰,估计系将前后情形颠倒所致.

【26】冯绳武:《疏勒河水系的变迁