第七章 北宋的立国与运河

运河自唐末溃决为污泽后,便淤塞而不宜于航运。一向靠运河把军事政治重心的北方和经济重心的南方连系起来而发荣滋长的大唐帝国,就是在这种情形下崩溃的。大唐帝国崩溃以后,朱温、李存勖、石敬塘、刘智远等虽然先后相继建国,可是,运河既因淤塞而不能发挥它的连系南北的作用,他们所建立的政治机构自要跟着军事政治重心和经济重心的分离而势衰力微,从而规模也远不如过去的大唐帝国那样伟大了。

这种情形,到了五代末后周世宗时代(954—959),开始发生激剧的变化。“世祖区区五六年间,取秦陇,平淮右,复三关(即瓦桥、益津及高阳关,均在今河北省)”[1],差不多削平了当日的重要藩镇的大部分,从而奠定了北宋大一统帝国的基础。不特如此,因为他荡平淮南,在军事上完成了从前朱温所不能完成的事业,过去被切为两段而分隶于两个政治组织之下的运河,遂又重新打通而可以直达长江。因此,约在平定淮南的同一时间内,周世宗又派人大规模地整治运河的水道,使它恢复运输效能,重新把军事政治重心和经济重心密切连系起来,以便在当日成长中的帝国又再复凝结为一个坚强牢固的整体。故我们与其说周世宗是五季末叶的皇帝,毋宁说他是北宋帝国的创始者。

在显德二年(955)十一月,世宗即已开始叫人疏导运河。《通鉴》卷二九二显德二年十一月乙未条云:

汴水自唐末溃决……上(世宗)谋击唐,先命武宁节度使武行德发民夫因故堤疏导之,东至泗上。议者皆以为难成。上曰:“数年之后,必获其利。”

又《宋史》卷二五二《武行德传》云:

世宗即位,兼中书令。……为武宁军节度……先是唐末杨氏……决汴,汇为污泽。(显德)二年,将议南征,遣行德率所部丁壮于古堤疏导之,东达于泗上。

其后到了显德五年,又复疏浚运河。《通鉴》卷二九四显德五年三月条云:

是月浚汴口,导河流达于淮。于是江淮舟楫始通(胡注:此即唐时运路也。自江淮割据,运漕不通,水路湮塞。今复浚之)。

再往后,到了显德六年,世宗又命于运河河口设立水闸,并发丁夫数万开浚运河。《通鉴》卷二九四载显德六年:

二月丙子朔,命王朴如河阴,按行河堤,立斗门于汴口。[2]壬午,命侍卫都指挥使韩通,宣徽南院使吴延祚发徐、宿、宋、单等州丁夫数万浚汴水。[3]

又《宋史》卷四八四《韩通传》云:

显德六年春,诏通河北按行河堤,因发徐、宿、宋、单等州民浚汴渠数百里。

又同书卷二五七《吴延祚传》云:

(显德间)迁宣徽南院使,判河南府知西京留守事。汴河决,命延祚督丁壮数万塞之。因增筑堤防,自京城至临淮,数旬讫工。

运河既因疏浚而复通江淮舟楫,当宋太祖平定江南各地后,遂把军事政治重心的北方和经济重心的南方重新连系起来。

北宋立国的政策,与前代有些不同。宋初政府鉴于唐末五代藩镇跋扈之祸,实行中央集权政策。太祖即位不久,即以杯酒释兵权,不使军人过问政事,而以文臣充任地方行政长官[4]。因为要使这个政策继续有效,政府遂集重兵于中央,造成强干弱枝之势,以便随时都能够镇压各地的叛乱。军队须用粮食来维持,中央既然集中了重兵,对于粮食的需要便激剧增加起来。为着要供应巨额的粮食,政府不得不选择便于漕运江淮米粮而又能照顾北方和西北方边防的地方来建都。当日最适合这个条件的地方,是位于运河北段的汴州。如上述,汴州自运河开凿后,即已成为南北交通的枢纽。中唐以后,因为汴州控制着运河的交通,地位日形重要,政府在那里配备了十万名的军队。到了唐末,以汴州为根据地的朱温遂篡夺了帝位,而以汴为首都。其后后唐虽然建都于洛阳,但不久以后,石晋鉴于汴州经济地位的重要,又以汴为首都,名曰东京。后汉后周亦复如此。因为汴州有这样重要的历史背景,创造大统一帝国的宋太祖,虽然不满意于汴州地势的平坦,而以形势比较险要的洛阳或长安为他的理想的首都,可是为着满足中央对于大量粮食的需要,的只好迁就事实,以江淮物资容易到达的汴州为首都,而名曰汴京或东京。由此可知,北宋帝国所以以汴京为首都,运河实在具有决定性的作用。

因受运河影响而日形重要的汴州的经济地位,决定了石晋国都的地点。《旧五代史》卷七七《晋高祖纪》载天福三年(938)十月:

庚辰,御札曰:“……经年之挽粟飞刍,继日而劳民动众,常烦漕运,不给供须。今汴州水陆要冲,山河形胜,乃万庾千箱之地,是四通八达之郊,爰自按巡。益观宜便。俾升都邑,以利兵民,汴州宜升为东京,置开封府。……”[5]

又《通鉴》卷二八一云:

帝(晋高祖)以大梁舟车所会,便于漕运,(天福三年十月)丙辰,建东京于汴州,复以汴州为开封府。……

其后到了北宋开国的时候,因为要避免唐末五代藩镇之祸,政府遂集重兵于首都,以巩固中央。《宋史》卷一七五《食货志》云:

太祖起兵间,有天下,惩唐季五代藩镇之祸,蓄兵京师,以成强干弱枝之势。

又李焘《续资治通鉴长编》卷一四三庆历三年(1243)九月丁卯条载范仲淹富弼的话云:

我祖宗以来,罢诸侯权,聚兵京师。……所以重京师也。

又同书卷一六六载皇祐元年(1049)二月辛未:

户部副使包拯言:“臣闻京师者,乃天下之本也。王畿之内,列营屯聚,此强本之兵也。……本固且强,兼济中外,天下何所患焉?……”

又张方子《乐全集》卷二一《论京师卫兵事》云:

国朝太祖皇帝深虑安危之计,始削诸节度之权,屯兵于内,连营畿甸。……知祖宗本意,依重兵而为国,势不可去也。……为社稷计,京都宜拥重兵,以封殖根本。……夫猛虎所以百兽伏者,以其爪牙利也。若虎而去其爪牙,则犬豕鹿麋皆可以相狎。兵卫者国之爪牙也,足兵足食,乃可以威服四方,弹压奸乱矣。

首都驻屯的军队多了,对于粮食的需要便激增起来。《宋史》卷一七五《食货志》云:

太祖……蓄兵京师……故于兵食为重。

又《乐全集》卷二四《论国计事》云:

今京师砥平冲会之地,连营设卫,以当山河之险。则是国依兵而立.兵待货食而后可聚。此今天下之大势也。

又苏辙《栾城集》卷二一《上皇帝书》云:

臣闻汉唐以来,重兵分于四方,虽有末大之忧,而馈运之劳不至于太甚。祖宗受命,惩其大患而略其细故,敛重兵而聚之京师,根本既强,天下承望而服,然而转漕之费遂倍于古。

又同书卷三八《乞借常平钱置上供及诸州军粮状》云:

臣窃见国朝建立京邑,因周之旧,不因山河之固,以兵屯为睑蛆。祖宗以来,漕运东南,广蓄军食,内实根本,外威夷狄。

因此,为着要解决当日首都非常重要的粮食问题,北宋政府只好承五代之旧,建都于较便漕运的汴京,而不像唐代那样建都于距离江淮较远的长安和洛阳。《乐全集》卷二七《论汴河利害事》云:

臣窃惟今之京师,古之所谓陈留,天下四冲八达之地者也;非如函秦天府百二之固,洛宅九州之中,表里山河,形胜足恃。自唐末朱温受封于梁,因而建都。至于石晋,割幽蓟之地以入契丹,遂与强敌共平原之利。故五代争夺,戎狄内侵,其患由乎畿甸无藩篱之限,本根无所庇也。祖宗受命,规模毕讲,不还周秦之旧,而梁氏是因,岂乐是而处之,势有所不获已者。大体利漕运而赡师旅,依重师而为国也。则是今日之势,国依兵而立,兵以食为命,食以漕运为本,漕运以河渠为主。……今仰食子宫廪者,不惟三军,至于京师士庶以亿万计,大半待饱于军稍之余。故国家于漕事至急至重。京大也,师众也,大众所聚,故谓之京师。有食则京师可立,汴河废则大众不可聚。汴河之于京城,乃是建国之本,非可与区区沟洫水利同言也。[6]

又《宋史》卷九三《河渠志》云:

至道元年九月……参知政事张洎……曰:“……国家膺图受命,以大梁四方所凑,天下之枢,可以临制四海,故卜京邑而定都。汉……兵甲在外……惟有南北军期门郎羽林孤儿,以备天子扈从藩卫之用。唐承隋制,置十二卫府兵,皆农夫也。及罢府兵,始置神武神策为禁军,不过三数万人,亦以备扈从藩卫而已。……今天下甲卒数十万众,战马数十万匹,并萃京师,悉集七亡国之士民于辇下,比汉唐京邑,民庶十倍。甸服时有水旱,不至艰歉者,有惠民、金水、五丈、汴水等四渠派引脉分,咸会天邑,舳舻相接,赡给京师,所以无匮乏。唯汴水横亘中国,首承大河,漕引江湖,利尽南海,半天下之财赋,并山泽之百货,悉由此路而进。然则……炀帝开甽以奉巡游,虽数湮废,而通流不绝于百代之下,终为国家之用者,其上天之意乎!”

由此可知,汴京所以能作北宋大一统帝国的首都,运河实是其中一个重要的因素。因为汴京与运河有这样密切的关系,故淳化二年(991)六月运河溃决的时候,连皇帝本人也亲自下河来督工修理。《宋史》卷九三《河渠志》石:

淳化二年六月,汴水决浚仪县(今河南开封县治)。帝(宋太宗)乘步辇出乾元门,宰相枢密迎谒。帝曰:“东京养甲兵数十万,居人百万家,天下转漕,仰给在此一渠水,朕安得不顾?”车驾入泥淖中行百余步。从臣震恐。殿前都指挥使戴兴扣头恳请回驭,遂捧辇出泥淖中。诏兴督步卒数千塞之。日未旰,水势遂定。帝始就次太官进膳。亲王近臣,皆泥泞沾衣。

本来,鉴于汴京的无险可守,宋太祖曾拟把首都迁往形势险要的洛阳,或甚至长安;可是,事实上因为汴京比较便于漕运,他这个计划只好完全打消。《续通鉴长编》卷一七开宝九年(976)条云:

上生于洛阳,乐其土风,尝有迁都之意。……西幸……既毕祀事,尚欲留居之。群臣莫敢谏。铁骑左右厢都指挥使李怀忠乘间言曰:“东京有汴渠之漕,岁致江淮米数百万斛,都下兵数十万人咸仰给焉。陛下居此,将安取之?且府库重兵皆在大梁,根本安固已久,不可动摇。若虑迁都,臣实未见其便。”上亦弗从。晋王又从容言曰:“迁都未便。”上曰:“迁河南未已久,当迁长安。”王叩头切谏。上曰:“吾将西迁者无它,欲据山河之胜,而去冗兵,循周汉故事,以安天下也。”王又言:“在德不在险。”上不答。王出,上顾左右曰:“晋王之言固善,今姑从之。不出百年,天下民力殚矣!”(原注:晋王事据王禹俱《建隆遗事》,正史阙之。)[7]

又《乐全集》卷二一《论京师卫兵事》云:

太祖皇帝……又修完西京宫内,盖有建都之意。然利于汴渠漕挽之便,因循重迁。

其后,洛阳父老又请真宗迁都于洛,真宗也因该地不便漕运而加以拒绝。《续通鉴长编》卷六五景德四年(1007)二月乙酉条云:

初西京(洛阳)父老恳祈驻跸。上因谓宰臣曰:“周公大圣人,建都据形胜,得天地正中,故数千载不可废。但今艰于馈运耳。”

运河与北宋立国政策及建都地点的关系,已如上述。现在让我们看看当日运河如何发挥它的连系南北的作用。北宋政府对于江淮物资的北运,也像唐代裴耀卿和刘晏改革漕运时那样,采取分段运输的办法,即转般法。这时首都与经济重心的江淮的距离,远较唐代为近,但因集中的军队较多,对于粮食的需要却特别的大。在另一方面,运河的水主要来自黄河,因受冬日黄河水干的影响,每年自三四月起只有半年左右可以通航,到了十月即因永浅而不能航运。运河每年既然只有二分之一左右的时间可供船只航行之用,政府对于江淮巨额米粮的北运,便只好尽量利用这半年可航的时间。此外,运河河水的深度又没有长江那样大,不能像长江那样航行重船。在这种情形之下,如果要想运河充分发挥运输的效能,转般法宝是最合适的办法。当日东南六路上供的米粮,每年都由各路转运司按照规定的时间分别运送到真(今江苏仪征县)、扬、楚(今江苏淮安县)、泗等州的转般仓,由发运司负责收受。这些贮存于各州转般仓的米,等到运河水长,可以航行的时候,便由发运司用船加紧运送往汴京去。发运司备有巨额的钱,在平时用作籴本来购米贮藏,以便各路转运司万一没有按照规定时间把米运到时,代替来运往汴京,以免错过了运河可航的时间。这些预先贮藏好的米,发运司多在农产丰收的时间和地点来收买,以便农产歉收路份用钱代替来缴纳;故无论在时间上,或是在空间上,它对于粮食供求的调节都有很重大的贡献。此外,因为当日政府实行食盐专卖,淮南沿海出产的盐多先集中于真州,以便江南荆湖及两浙等路来此的船只,把米卸下后,装盐运返各地销售;这比诸空船回去,自然要经济得多。

关于运河每年通航的时间,王曾《王文公笔录》云:

汴渠……昔之漕运,冬夏无限。今则春开秋闭,岁中漕运止得半载。

又魏泰《东轩笔录》卷七云:

汴渠旧例十月关口,则舟楫不行。王荆公当国,欲通冬运,遂不令闭口。水既浅涩,舟不可行,而流冰颇损舟楫。于是以船脚数十,前设巨碓,以捣流冰。而役夫苦寒,死者甚众。

又《宋史》卷一七五《食货志》云:

(汴)河冬涸,舟卒亦还营。至春复集,名曰放冻。

复次,运河的水又远较长江为浅,不能像长江那样通行吃水较深的船只。《宋会要·食货》四七云:

崇宁三年(1104)九月,户部尚书曾孝广言:“东南六路岁漕六百万硕输京师,往年南自真州江岸,北至楚州淮堤,以堰潴水,不通重船,般剥劳费,遂于堰旁置转般仓,受逐州所输,更用运河船载之入汴,以达京师。……”

运河每年既然只有一半的时间可以通航,同时又因水浅不能像长江那样通航吃水较深的船只,故政府只好采用转般法,而以发运司主持其事。王应麟《玉海》卷一八二云:

发运一司……权六路丰凶,而行平籴之法。一员在真州,督江浙等路粮运;一员在泗州,趣自真州至京粮运。

当日东南六路每年上供的米粮,其数量因地而异。沈括《梦溪笔谈》卷一二说各路岁供米额云:

发运司岁供京师米,以六百万石为额。淮南一百三十万石;江南东路九十九万一千一百石;江南西路一百二十万八千九百石;荆湖南路六十五万石;荆湖北路三十五万石;两浙路一百五十万石。通羡余,岁入六百二十万石。

这些米由各路转运司分别运往真、扬、楚、泗等州的转般仓,再由发运司经运河转运往汴京。《宋史》卷一七五《食货志》云:

江南、淮南、两浙、荆湖路租籴,于真、扬、楚、泗州置仓受纳,分调舟船溯流入汴,以达京师。置发运使领之。

政和二年(1112—1113)……淮南路转运判官向子謹奏:“转般之法,寓平籴之意。江湖有米,可籴于真。两浙有米,可籴于扬。宿亳(按指淮南路)有麦,可籴于泗。……”

如果有些路分因农产失收而不能按照规定的时间把米运到,发运司便以平时用籴本买备的米代发,以免延误航运的时间。《栾城集》卷三七《论发运司以粜籴米代诸路上供状》云:

顷者发运司以钱一百万贯为粜籴之本,每岁于淮南侧近趁贱籴米。而诸路转运司上供米至发运司者,岁分三限:第一限自十二月至二月;第二限自二(三?)月至五月;第三限自六月至八月。违限不至,则发运司以所籴米代之,而取直于转运司。……

又司书同卷《乞以发运司米救淮南饥民状》云:

访闻发运司逐年将粜籴本钱一百万贯,趁贱籴米,以代诸路违限上供米。

又王安石《临川先生文集》卷六二《看详杂议》云:

臣比见许元为发运使时,诸路有岁歉米贵,则令输钱以当年额,而为之就米贱路分籴之,以足年额。

又《玉海》卷一八二云:

祖宗设制置发运司,盖始于王朴之议。朝廷捐数百万缗以为籴本,使总六路之计,通融移用,与三司为表里,以给中都。六路丰凶不常,稔则增籴以充漕计,饥则罢籴,使输折斛钱,上下俱宽,而京师不乏。……自仁宗朝(1023—1063)至崇宁初(1102),发运司常有六百余万石米,百余万缗之蓄,真泗二仓常有数千石之储。

又《宋史》卷一七五《食货志》云:

转般自熙宁(1068—1078)以来,其法始变。岁运六百万石给京师外,诸仓常有余蓄。州郡告歉,则折收上价,谓之额斛。计本州岁额,以仓储代输京师,谓之代发。复于丰熟,以中价收籴。谷贱则官籴不至伤农;饥歉则纳钱民以为便。本钱岁增,兵食有余。

淮南路转运判官向子諼奏:“转般之法,寓乎籴之意。……有不登处,则以钱折斛,发运司得以斡旋之。不独无岁额不足之忧,因(?)可以宽民力。……”

又明杨士奇等编《历代名臣奏议》卷二六八载绍圣初(1094):

(王)觌又劄子曰:“……伏缘发运司见今虽有本钱一百五十万贯。其所以籴米麦,独可以准备诸路额斛未到间先次起发。……”

又《宋会要·职官》四二云:

宣和元年(1120)十二月二十六日,制置发运副使董正封奏:“伏睹元丰二年(1079—1080)赐发运司籴本钱,令乘时籴谷。其后接续借赐钱共三百五十万贯,逐年收籴斛斗,代发诸路。……”

由此可知,发运司籴本的运用,除可免于延误运河航运时间外,又可在时间上和空间上平衡粮食的供给与需要。

此外,由江南荆湖及两浙等路运米往真州的船,当驶返各路时,又可装载食盐运回销售,实在一举而两得。《宋史》卷一七五《食货志》云:

江湖上供米,旧转运使以本路纲输真、楚、泗州转般仓,载盐以归。

又同书卷一八二《食货志》云:

凡盐之入,置仓以受之。通楚州各一,泰州三,以受三州盐。又置转般仓……于真州,以受通、泰、楚五仓盐。……江南荆湖岁漕米至淮南,受盐以归。

又吕祖谦《历代制度详说》卷四云:

在祖宗时,六路之粟至真州,入转般仓。自真方下船,即下贮发运司入汴,方至京师。诸州回船,却自真州请盐,散于诸州。诸州虽有费,亦有盐以偿之。此是本朝良法。

又同书卷五云:

国初……建安军置盐仓,乃今真州。发运在真州。是时李沆为发运使,运米转入其仓,空船回皆载盐,散于江、浙、湖广。诸路各得盐,资船运而民力宽。

又《玉海》卷一八二云:

国朝旧制:江湖运舟至仪真(即真州),入转般仓,复载盐以归。(诸路岁得盐课无虑数十万缗,以充经费,故漕计不乏,横敛不加于民,而上下裕矣。)

说到在运河上来回运米的漕船,发运司常常备有六千只。每船载米三四百石,一年往返三四次(大约由楚泗州起程的船每年可运四次,真扬则只三次)。除船夫沿途食用以外,每船一年运抵汴京的米约共一千石,合起来则六百万石。这许多在运河上来回行驶的船只,如果要讲求效率,不能够没有组织。宋初政府以船十只组成一运输队,称为“纲”,由使臣或军大将一人负责押运。其后到了大中祥符九年(1016)初,为着要防止官物的侵盗,发运使李溥把三纲合并为一纲,由三人押运;三人互相合作,管理自可较前周密。再往后,到了熙宁二年(1069—1070),因为漕运吏卒常常营私舞弊,薛向遂募客舟与官舟分运,以便互相督察,杜绝流弊。至于沿途漕运吏卒所消耗的食粮,虽然可以取自船中所运的米,但却不许各船自由烧火造饭,而由押纲厨船负责办理;因为这样,一方面可以避免火灾,他方面又可以防止盗米。

关于北宋漕船在运河中航运的情形,《宋会要·职官》四二载建炎二年(1128):

五月十二日,发运副使吕淙言:“祖宗旧法,推行转般。本司额管汴纲二百,每纲以船三十只为额,通计船六千只,一年三运,趁办岁计。……”

又《玉海》卷一八二云:

淮南之船,以供入汴之纲,常六千只。一舟之运,岁常千石。

这些船只每次可运米三四百石,较大的船更可多至七百石。《梦溪笔谈》卷一二云:

运舟旧法,舟载米不过三百石。(真州)闸成(事在天圣中,1223—1232),始为四百石船。其后所载浸多,官船至七百石,私船受米八百余囊,囊二石。

至于每年往返的次数,上引《宋会要》说三次,疑为最初之制,事实上楚泗州距离汴京较近,在太祖时已经规定一年须来回四次。释文莹《玉壶清话》卷八云:

(陈从)信曰:“……楚泗至京,旧限八十日,一岁止三运。每运出淹留虚程二十日,岁自可增一运。”太宗以白太祖,遂立为永制。[8]

又《宋史》卷一七五《食货志》云:

江湖上供米,旧转运使以本路纲输真、楚、泗州转般仓,……汴舟诣转般仓运米输京师,岁折运者四。

复次,关于漕船组织的变迁,《宋史》卷二九九《李溥传》云:

漕舟旧以使臣若军大将人掌一纲,多侵盗。自溥并三纲为一,以三人共主之,使更相司察。大中祥符九年初,运米一百二十五万石,才失二百石。

又《宋会要·食货》四二及四六载大中祥符九年:

四月,江淮发运使李溥言:“今年初运七十一纲粮斛百二十五万三千六百六十余石。自前逐纲一员管押,既钤辖不逮,遂多盗窃官物。今以三纲并而为一,则监主之人加二,俾通管之,则纲船前后得人拘辖,可减盗窃。内奉职大将三人,同押当七十二纲粮斛四十九万石,纳外止欠二百石。窃取既少,则大减刑责。押纲人乞第赐缗钱。”从之。

按上引《宋会要·职官》四二说:“每纲以船三十只为额”,当是三纲合并为一纲以后的事。在此以前,每纲的船只有十只。《宋会要·.食货》四七云:

(建炎)四年七月三十曰,户部言:“……旧行转般,支拨纲运装粮上京,自真州至京,每纲船十只。……”

其后到了熙宁二年,薛向又募客舟与官舟分运,以免漕运人员侵盗官物。《宋史》卷一七五《食货志》云:

是时漕运吏卒上下共为侵盗贸易,甚则托风水沉没以灭迹,官物陷折,岁不减二十万斛。熙宁二年,薛向为江淮等路发运使,始募客舟与官舟分运,互相检察,旧弊乃去。岁漕常数既足,募商舟运至京师者又二十六万余石。[9]

此外,因为要避免沿途住滞,漕运人员可以吃用他们船中所运的米。李腐《师友谈记》云:

国朝法:纲船不许住滞一时。……兵梢口食,许于所运米中计口分升斗借之。至下卸日,折算逐人之俸粮除之。盖以舟不住则漕运甚速。……

又《宋史》卷二七六《陈从信传》云:

开宝三年秋……从信……曰:“从信尝游楚泗,知粮运之患。良以舟人之食,日历郡县勘给,是以凝滞。若自发舟,计日往复并支,可以责其程限。……”……太祖可之。

可是,在每一纲中,只有押纲厨船可以造饭来给大家吃,其余各船都不准动火,以策安全。王巩《清虚杂著补阙》云:

诸纲有厨船,今则为押纲厨船矣。故事:置厨船者为全纲。诸船不得动火,惟厨船造饭,以给诸船。一无火烛之虞;二无盗米之弊。

由于上述的办法,北宋时代运河每年向北输送的物资,数量至为可观。就中米粮一项,由东南六路运往汴京,“国初未有定数。太平兴国六年(981—982),始制汴河岁运江淮秔米三百万石……至道初(995),汴运米至五百八十万石。大中祥符初(1008),七百万石”[10]。其后越来越多,在真宗末及仁宗时(1023—1064),运河每年运抵汴京的米,有时竟多至八百万石。不过就大体上说,在北宋时代,运河每年的运米额,以六百万石的时候为多,有时更减至五百五十万石。此外,运河每年北运的其他物资,如金、银、钱、帛、茶及各种军用品,数量也非常之大。当日南方各地,除供米的东南六路外,四川因为距离较远,每年经长江及运河运往汴京的物品,以布帛为主;广南东路因为是对外贸易要港的所在地,每年北经赣江、长江及运河输送至汴京的物品,则以金、银、香药、犀角、象牙及百货为主。这许多物资都构成了北宋中央政权赖以存立的经济基础;而它们所以能够由南方大量运抵中央,运河实是其中最重要的因素。

关于运河每年运米的最高额,欧阳修《居士集》卷二六《薛公(奎)墓志铭》云:

改……江淮制置发运使。开扬州河,废其三堰[11],以便漕船。岁以八百万石食京师,其后罕及其多。

又《宋史》卷三三一《孙长卿传》云:

(仁宗时)历……江、浙、荆、淮发运使。岁漕米至八百万。或疑其多。长卿曰:“吾非欲事羡赢,以备饥岁尔。”

但事实上运河每年运米的数量,以六百万石的时候为多。故上引《梦溪笔谈》卷一二曾说:“发运司岁供京师米,以六百万石为额。”又《宋史》卷一七五《食货志》云:

先是诸河漕数,岁久益增。景德四年(1007—1008)定汴河岁额六百万石。

又《宋会要·食货》四二及四六载景德三年十月:

十一日,都大发运副使李溥言:“诸路逐年上京军粮,元无立定额,只据数拨发。乞下三司定夺合般年额。”三司言:“欲以淮南、江、浙、荆湖南北路至道二年至景德二年终十年终般过斛斟数目,酌中取一年般过数定为年额,仍起自景德四年,船般上供六百万石,永为定制。……”从之。

其后,白天圣五年(1027—1028)起,运河每年运米的数量,又暂时减为五百五十万石。《宋史》卷一七五《食货志》云:

天圣四年,荆湖、江、淮州县和籴上供,小民阙食,自五年后权减五十万石。

又《宋会要·食货》四二及四六载天圣四年闰五月:

三司言:“……今欲酌中于天圣元年额定船般斛<豆斗>六百万石上供数内,权减五十万石,起白天圣五年后,每年以五百五十万石为额。……”从之。

除米粮外,运河每年向北输送的其他物资,数量也很可观。《宋史》卷九三《河渠志》云:

汴河……岁漕江、淮、湖、浙米数百万石,及至东南之产,百物众宝.不可胜计。

又同书卷一七五《食货志》云:

江南、淮南、两浙、荆湖路税籴……溯流入汴,以达京师。置发运使领之。诸州钱、帛、杂物、军器上供,亦如之。

又《李直讲文集》卷二八《寄上富枢密书》云:

汴口之人,岁常数百万斛,金钱布帛百物之备,不可胜计。

又《历代名臣奏议》卷二一九云:

康定元年(1040—1041),知制诰富弼上奏曰:“……伏思朝廷用度,如军食、币帛、茶、盐、泉货、金、铜、铅、银,以至羽毛、胶、漆,尽出此九道(指淮南、江南东西,荆湖南北、两浙、福建、广南东西)。朝廷所以能安然理天下而不匮者,得此九道供亿使之然尔。此九道者,朝廷所仰给也。……”

在这些北运的物资中,四川的布帛及广东的外货也要经运河及其他水道才能运抵汴京。《宋史》卷一七五《食货志》云:

广南金、银、香药、犀、象、百货陆运至虔州(今江西赣县),而后水运。川益诸州金帛及租市之布,自剑门(今四川剑阁县东北六十里)列传置分辇负担至嘉州(今四川乐山县),水运达荆南(今湖北江陵县治),自荆南遣纲吏运送京师。咸平中,定岁运六十六万匹,分为十纲。天禧末,水陆运上供金帛缗钱二十三万一千余贯两端匹,珠宝香药二十七万五千余斤。[12]

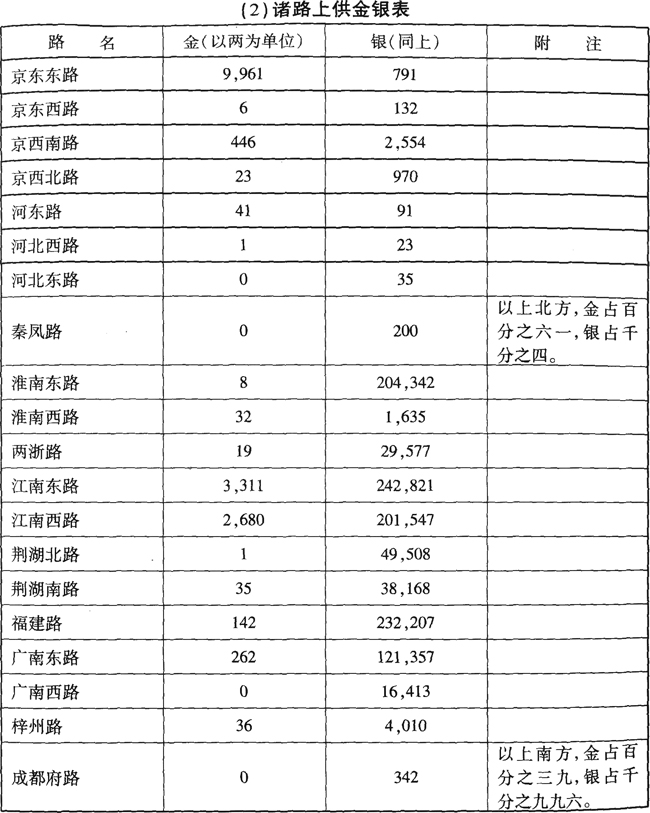

现在根据《文献通考》卷二三所载宣和元年(1119—1120)户部尚书唐恪稽考诸路上供钱物之数,及《宋会要·食货》三三所载诸路每岁上供金银数。分别列表如下,以示运河所负运输任务的重要。

(1)诸路上供钱物表

根据这两个表,我们可知除金一项,北方略较南方为多外,其余如钱、银、布帛等物,南方的上供额都远较北方为多。这许多由南方上供的物资,都要经过运河才能运到汴京政府那里去。可见运河实是当日中央政权的生命线。

上述由南方经运河向北输送的巨额物资,不独用来养活在汴京驻防的数十万军队,和支付中央政府的行政费用,其中一部分又再向北转运往河北、河东(相当于今山西省)及陕西等路,以满足当日国防上的需要。因为北宋外患的威胁,来自北方的契丹,和西北方的西夏,而上述三路适当其冲,故政府在这些地方都配备了重兵,以维持国家的安全和独立。兵多了,军费的开支大为增加,绝非当地赋税收入所能应付,故政府不得不把一部分由运河北运的物资转运往上述三路,以供应那里因驻军的增加而起的庞大的需要。在三路中,河北与运河的交通较便,在那里因防御当日最大的外敌(契丹)而驻屯的军队又较多,故由江淮沿运河北运的物资,多输送到那里去。此外,在山东方面,当发生粮食恐慌时,政府也常把由运河北上的江淮米粮转运前往接济。

关于运河把江淮物资输送到河北、河东及陕西等路的记载,《栾城集》卷三五《制置三司条例司论事状》云:

方今虽天下无事,而三路(陕西、河东及河北)刍粟之费,多取京师银绢之余。

又《宋会要·食货》六一载熙宁六年八月:

十六日……上(神宗)曰:“……汴渠岁运甚广,河北陕西资焉。……”

又《续通鉴长编》卷四五载咸平二年(999)十月:

辛未,刑部员外郎直史馆陈靖为度支判官。靖……言:“国家御戎西北,而仰漕东南。……江淮漕百余万。”[13]

在上述三路中,尤以运往河北为多。《宋史》卷一一《仁宗纪》云:

(庆历八年)九月戊午,诏三司以今年江淮漕米(《长编》多“二百万斛”四字)转给河北州军。[14]

又同书卷九三《河渠志》云:

汴河……岁漕江、淮、湖、浙米数百万石……又输京师之粟,以振河北之急,内外仰给焉。

又同书卷二九八《梅挚传》云:

初河北岁饥,三司益漕江淮米饷河北。

又《宋会要·职官》四四云:

治平四年(1067)五月八日,新河北体量安抚使陈荐言:“皇祐初(1049),河北荐饥,朝廷辍汴纲米七十余万石,漕黄河,以济一方之民。欲乞依例辍米三十万石,转漕至澶(今河北濮阳县)、卫州(今河南汲县治)、通利军(在今河南浚县东北)、北京(今河北大名县)赈济。……”从之。

又同书《职官》四二云:

神宗熙宁元年七月二十五日,诏虞部郎中知河阴县张宗道,虞部员外郎发运司勾当公事傅永并专切催遣自京所拨赴河北粮纲。

又《乐全集》卷二三《论京师军储事》云:

汴河上供斛<豆斗>……去年令截上供粮米六十万石应副河北。……

又文彦博《文潞公文集》卷二三《言运河》(熙宁九年)云:

自江、浙、淮、汴入黄河,顺流而下,又合于御河,计每处所运江淮之物,必不能过一百万斛。臣勘会前年自汴入黄河运粳米二十二万五百余石,至北京下卸,止用钱四千五百四十余贯,和顾车乘,搬至城中临御河仓贮纳。若搬一百万斛至北京,只计陆脚钱一万五六千贯。若却要于御河装船搬赴沿边,无所不可,用力不多,所费极少。

此外,在仁宗时代山东发生粮食恐慌时,江淮的米也经过运河及其他水道前往救济。《宋史》卷一○《仁宗纪》云:

景祐元年(1034)春正月甲子,发江淮漕米赈京东饥民。

又同书卷三○一《杨日严传》云:

(仁宗初)为青徐饥,改京东转运使。因请江淮……转粟五十万以赈贫民。

又同书卷三○四《范正辞传》附《讽传》云:

时(仁宗时)山东饥……又请益漕江淮米百万,自河阳河阴东下,以赈贷之。

又《乐全集》卷二三《论京师军储事》云:

汴河上供斛<豆斗>,本为京师军储。自明道年(1032—1034)山东荐饥,朝廷以为忧,特令截拨运米入清河赈济。自后缘此屡以上供粮斛外支诸路。去年令截上供粮米……十五万石应副京东……

综括上述,我们可知运河自唐末起曾经长期废弃不用,其中一部分甚至溃决变为污泽;其后到了后周显德年间,世宗平定淮南,打通运河,并加以开浚,才奠定了运河复航的基础;及北宋开国,运河遂重新成为连系军事政治重心的北方和经济重心的南方的大动脉。北宋立国的政策,因欲避免唐末五代藩镇之祸,以中央集权为主。因为实行中央集权政策,政府须集重兵于中央,以提高中央的威望。中央驻兵既然很多,对于粮食的需要自然增大。为着要供应巨额的粮食,政府不得不放弃建都于形势险要而漕运不便的洛阳和长安,而以处于运河旁边,南方米粮较易大量运到的汴京为首都。由此可知,北宋中央政府的驻在地点,实为运河所决定。自此以后,由于转般法的采用,运河每年北运的几百万石的米,和为数甚大的其他物资,构成中央政权赖以支持的柱石。不特如此,运河年年向北输送的巨额物资,除用来支付汴京军政各费外,其中一部分又再向北转运往河北等地,以满足因防御外患而起的军事上的需要;此外又有一小部分运往山东一带,以作赈饥之用。由此可见,运河与北宋立国的关系所以这样密切,主要由于它军事政治重心和经济重心连系起来,从而发生一种力量,使北宋帝国在当日国际斗争的战场上能够长期站立得住。

注释:

[1] 《新五代史》卷一二《周本纪》。

[2] 《旧五代史》卷一二八,《新五代史》卷三一《王朴传》略同。

[3] 《旧五代史》卷一一九《世宗纪》略同。

[4]参考《宋史》卷二五○《石守信传》,卷一六一《职官志》。

[5] 《全唐文》卷一一四晋高祖《升汴州为东京诏》同。

[6] 《乐全集》卷二三《论京师军储事》,《宋史》卷九三《河渠志》略同。

[7]参考《宋史》卷二六○《李怀忠传》,司马光《涑水纪闻》卷一,释文莹《玉壶清话》卷七,邵伯温《邵氏闻见录》卷七。

[8]参考《宋史》卷二七六《陈从信传》。

[9]参考《宋史》卷三二八《薛向传》。

[10] 《宋会要·食货》四六。参考《宋史》卷一七五《食货志》。

[11]事在真宗天禧三年(1019)六月癸未,见《宋史》卷八《真宗纪》。

[12] 《宋会要·食货》四六略同。

[13] 《宋史》卷四二六《陈靖传》略同。

[14] 《续通鉴长编》卷一六五庆历八年九月条略同。

载《中国经济史研究》第一册