第二章 “户”与家庭经济阶层

第三节 客户:租地租牛而耕的佃农

宋代的客户从官府征派税役的角度而言,是无资产无赋税负担的民户;从租佃关系看则大都属于佃农雇农,以至于有“佃客”连称的习惯。佃农,自战国秦汉以来就是指“耕豪民之田,见税什伍”,自己没有土地,需要租地而耕的农民。[1]在宋代,他们在租地的同时又加上了租牛,以至于当时称“借人之牛,受人之土,佣而耕者,谓之客户”,[2]租牛还被排在了租地的前面。这是因为,随着贫富分化的加剧,大土地所有者继续兼并大量的田地,其他农业生产资料也越来越多地集中在这些人手中,耕牛以及犁耙、籽种乃至庐舍都成了出租的东西,都介入了租佃关系之中,那些佃农客户家庭越来越缺少这些生产资料,沦落到了“室庐之备,耕稼之资,刍粮之费,百无一有”的境地。[3]他们“每至耕种耘田时节,又就田主借谷米,及至秋冬成熟,方始一并填还”。[4]因此耕牛出租就成了宋代租佃关系的重要特征,成了影响佃农客户家庭经济状况的重要因素。由于有关论著对宋代土地出租的论述已经很多,我们主要从耕牛出租方面作些考察。

佃农客户以家庭为单位从事农业生产活动的时候,可以租用官府的牛,也可以租私家地主的牛。租用官府的牛主要是在灾荒的时候,如果流民返乡定居垦耕荒田,“其乏种粮耕牛者,司农司以官钱给借”,贷款去买牛,也等于是租牛。[5]南宋初年战乱刚刚平息,有人建议“诸路州县将寄养官牛权那(挪?)一半,许阙牛人户租赁。依本乡原则合纳牛租,以十分为率量减二分”。[6]所说的“本乡原则”就是指的各地民间租牛的办法,大约少收20%的税。有的时候规定“营田户给牛,岁输米四斛”;“每一耕牛纳课一十硕”[7],都是讲的官牛的出租。但是在通常情况下租用官牛的比较少,多数都是租用私家地主的耕牛。

租用私家地主的耕牛,主要有两种方式。

一是客户家庭中的男劳力离开自己的家庭,到地主的私庄中去集中耕作。宋代有很多富豪地主置办的大田庄,有时候称作“庄园”,但与西欧中世纪的庄园不同,不是领主制下的庄园,而是一种租佃关系的组织形式。苏洵描述过一个这样的田庄:

富民之家,地大业广,阡陌连接。招募浮客分散其中,鞭笞驱使,视以奴仆。(主人)安坐四顾,指麾于其间。役属之民,夏为之耨,秋为之获,无一人敢违其节制以嬉。[8]

这里虽然没有提到租用耕牛,但我们可以想见,这些被视为奴仆的“浮客”们集中在这里耕作,必然是因为家中一无所有,不仅土地、耕牛,甚至连籽种、庐舍都没有。在这种田庄中,“浮客”们没有自己的生产资料,但都有自己的家庭,他们的劳作正是为了养活家人。只是他们的家庭已经没有了生产职能,只有生活和生育两个职能了。据欧阳修说,在宋代这种情况并不少见,特别是南方,有些田庄“养客数十家,其间用主牛而出己力者,用己牛而事主田以分其利者,不过十余户,其余皆出产租而侨居者,曰浮客”。[9]这三种类型的客户都有自己的家庭,由于没有自己的土地,所以举家去地主的田庄耕作和“侨居”;按租牛的方式看,第一和第三种都是租用地主家的牛,而且第三种还要集中在地主家的田庄里耕作,赁房住在田庄中,与上述苏洵讲的情况相同。这些没有任何生产资料,集中在地主家的田庄中劳作、居住的客户类似于雇工,他们之所以被称为浮客是因为他们的流动性大,可以在本乡本土,也可以去别的州县;即使在本乡本土,也不一定总是在一个地主家,可以随时更换地方。这些特征正是由他们的家庭经济状况形成的,按照一般人的习惯,自己有土地的会租牛而耕,不会到别人的田庄里集中耕作;自己有牛而没地的也可以租地而耕,很少有人会牵着自家的牛去别人的田庄里干活;集中耕作的浮客必然是既缺地又缺牛,甚至连一般的生活资料也不具备的最贫穷的乡村家庭。

二是分散出租。除了集中在地主家田庄中耕作的浮客,租用私人地主家的耕牛大都采用分散的方式。北宋初年官府为了促进川蜀地区农业经济的恢复,劝农民们开垦荒田,曾经让“土豪之忠义者,有愿自备费用,自治农器,自办耕牛,自用土人,各随便利”,[10]这中间有集中方式,更多的是富人出租耕牛让当地人分散开垦。关于私牛租额的记载,也多是讲分散出租的情况(详下)。王祯曾批评劝农官说,“牛为农本而不加劝,以致生不滋盛,价失廉平。田野小民岁多租赁,以救目前”,[11]虽然讲的是元朝的情况,其实在这方面宋元是一体化的。由于出租耕牛获利较多,还有一些商人专门营办租牛业务,这些商人虽然有土地,但养牛出租获利更大,通常不集中管理耕垦,多是分散出租经营。一些城镇中的“牛行”本来是负责耕牛的买卖交易的,也间或涉足出租业务。官府为了使地无遗力,让乡村的贫穷家庭能够安居下来,不外出流亡,也支持地主以及商人们出租耕牛。

宋代私家出租耕牛多是按分成方式收取牛租,而且把地租和牛租分开计算,一并征收。北宋中期陈舜俞说,湖州地区的客户家庭“以乐岁之收五之,田者取其二,牛者取其一,耕器者取其一,而仅食其一”,[12]牛租额为五分之。北宋末年洪迈说鄱阳地区的情况是,“吾乡之俗募人耕田,十取其五,而用牛者取其六,谓之牛米”,[13]牛租额为十分之一。南宋王炎说婺源地区的佃农客户“有牛具粮种者,主客四六分……无牛具粮种者,则又减一分矣”,[14]牛租额也是十分之一。还有北宋时期广德军一个寺院曾经把化缘得来的耕牛出租,让租牛者“每岁一牛输绢一匹”,[15]按米绢比例折算,比通常的牛租额小得多,属于比较特殊的“善行”。总的看来,私人地主出租耕牛的牛租额为十分之一,与土地、农具、籽种及饲料合计,[16]要占去总收获量的六成至八成,具体耕作的客户家庭只能得到二到四成的收获。

我们可以据此推算和判断一下客户家庭的经济状况。在租牛而耕的情况下,一个客户家庭至少需要租地租牛各多少才能维持正常生活呢?客户家庭与普通农户一样,也是以“三代五口”为通常的家庭结构和规模,而且比较平均。按宋代闹灾荒时的赈济资料来看,最低标准的日食用粮数为成人2升(折米1升,合今1.3市斤),则这种五口之家每天食用10升,全年共需要36石。牛租加田租达到六成到八成,且以七成为中,客户家能得到收获总量的三成。按宋代亩产2石为率,这种五口之家的最低租地必要限量为:

![]()

这里只记吃饭一项,加上家庭生活中必不可少的衣用、籽种以及饲料,客户家庭在负担地租牛租的情况下,必须租种60亩地才能维持正常的家庭生活。而五六十亩也正是一头牛的耕地限量。[17]也就是说,通常五口之家的客户必须租用一头牛,至少租50亩地才能维持正常的家庭生产生活。

反之,同样一个客户家庭如果不租赁耕牛,只用人力去租地耕种,就很难维持全家的生活。北宋在缺牛的地方推广“踏犁”的时候提到“凡四五具可以比牛一具”[18],这种“踏犁”算不上很先进的工具,一个人骑在上面边踩边耕作,靠的是人力,由此可以知道一个男劳动力的耕地限量为l0亩左右。在五口之家中除去妇女老幼,按两个男劳动力计算,可以租地20亩,收获40石,交五成地租后剩20石,只够全家食用粮食的三分之二,显然是不行的。同时还需要考虑到客户家庭中的丁壮应役的情况,因为在宋代客户无田产不缴纳官府的赋税,但要按丁服徭役,如果一个人去服徭役,只剩一个人耕种的时候效率会降低一半以上,如果在农忙季节中征发,一季甚至一年的产量都会受影响,不仅口粮,交地租都成问题。如果租用一头牛,即使有一个人在农忙的时候去应役,影响也就小得多了,况且还有些实际上只有一个壮劳力的家庭呢。所以,“只要耕犁及时节,裹茶买饼去租牛”,[19]在租地的同时这些没耕牛的家庭会尽量租牛而耕的。

在以往的宋代租佃关系的研究中,已经注意到客户大多数沦为佃农的问题,但是传统的佃农的概念只是租地而耕缴地租,很少注意到同时租牛而耕缴牛租的情况。其实,宋代的佃农客户家庭大都是一无所有的,不只是土地和耕牛,甚至连一般的农具和籽种都靠租赁,把租地之外的租佃农关系内容考虑进去,才会对宋代佃农客户阶层的家庭经济状况有一个真切的认识。

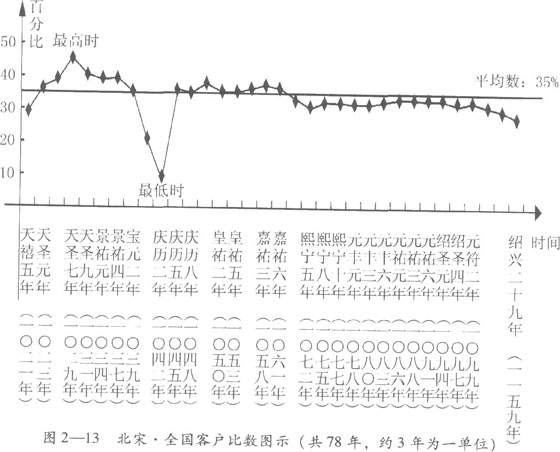

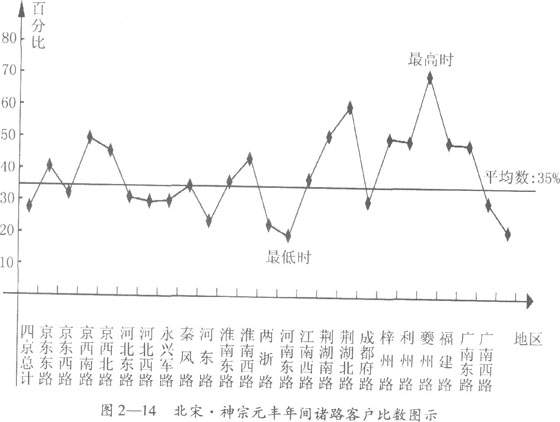

我曾经把《长编》中每隔三年(闰年)岁末所记录的全国的客户户数,和《元丰九域志》所记的元丰年间各路的客户户数详细统计了一下,制成了纵横两个示意图:

可以直观地看到,在北宋时期这种客户家庭已经占了乡村民户的三分之一以上,南宋时期有增无减,连官方户籍也将主户客户分别统计,而且赋予了“客户”与唐以前完全不同的含义,这已经是一个不容忽视的社会经济阶层了。

注释:

[1]《汉书》卷二四《食货志》。

[2]石介:《徂徕集·录微者言》。

[3]《续资治通鉴长编》卷三九七。

[4]朱熹:《朱文公文集》卷一00《劝农文》。

[5]《续资治通鉴长编》卷三七。

[6]《宋会要辑稿·食货》一之九。

[7]《续资治通鉴长编》卷三六;《宋会要辑稿·食货》二之一四。

[8]《嘉祐集》卷五《田制》。

[9]《欧阳文忠公文集》卷六十《原弊》。

[10]《宋会耍辑稿·食货》二之一八。

[11]王祯:《农书》卷一二《牛》。

[12]陈舜俞:《都官集》卷二《原生》。

[13]洪迈:《容斋随笔》卷四《牛米》。

[14]王炎:《双溪集》卷一《上林鄂州书》。

[15]《续资治通鉴长编》卷五一二。

[16]不论租用多长时间,在租用期间都由客户家饲养,草料费用实际上是牛租附加部分。

[17]参见邢铁:《宋代的耕牛出租与客户地位》,载《中国史研究》1985年第3期。附带说一下,近代北方乡间有“三十亩地一头牛,老婆孩子热炕头”的说法,如果按照宋代的标准,过上温饱日子应该是“五十亩地一头牛”。按唐代均田制下的授田标准,每家两个丁受永业田40亩,再加上少量的口分田,也是50亩左右。

[18]《续资治通鉴长编》卷五九。

[19]《陆游集》卷三一《牛耕》。