八、南海贸易与岭南社会经济变迁

20世纪初叶,已经有学者注意到中唐以后出现的前所未见的经济社会变迁,这种变动与宋代相衔接,在中国历史上出现向近世转变的观点。1910年,日本汉学家内藤湖南在《概括的唐宋时代观》提出“唐代是中世的结束,而宋代则是近世的开始”的命题;其后,宫崎市定对内藤氏的观点加以阐述与完善,形成系统的宋代“近世说”[1]。1972年,美国学者伊懋可(MarkElvin)出版了《中国古代的模式》,从农业、水陆运输、通货信用、市场结构和都市化、科学技术等五个方面论述了唐后期到宋代的“中世纪经济革命”。此外,日本学者加藤繁(KatoShigeshi)、斯波义信(ShibaToshinobu)、英国学者崔瑞德(DenisTwitchett)也关注到从8世纪后半期开始、南宋时期达到高峰的“中世纪城市革命”[2]。美国著名学者施坚雅(G.W.Skinner)把眼光集中在“市场结构和城市化的革命”上,认为中国中古城市出现五方面革命性变迁:一是每个县只能有一个市场,该市场又必须是建在县城这样一种要求日趋减弱。二是官方市场的衰落并最后崩溃。三是随着围墙式体系的解体,圈围起的市场地区消失,代之而起的是“更自由的街道方式,在这种街道方式中贸易和商业在城内或远郊随便什么地方都能进行。”四是特殊的围墙城市快速发展,城外商业性郊区的增长。五是具有重要经济职能的大量中小城镇的出现。上述变化是伴随着日见增长的税收和贸易货币化现象,伴随着商人数量、财富及权力的增长,伴随着社会和政府蔑视贸易和商人阶级态度的逐渐改变[3]。80年代,我国学者傅筑夫先生也提出,唐代城市商业开始进入一个由古代型向近代型转变的过度阶段,即古代商业开始走向没落,近代商业初露端倪[4]。

无论从哪个方面看,唐代持续繁荣、全面发展的海外贸易对岭南社会发展影响是巨大的,确实出现了西方学者所指出的“经济革命”的某些迹象。

(一)城市商业繁荣

秦汉以降,广州就是南方商业、手工业发达的大都会。《隋书》卷三十一《地理志》称:“南海、交趾,各一都会也,并所处近海,多犀、象、蝳蝐、珠玑,奇异珍玮,故商贾至者,多取富焉”。隋代开通大运河,炀帝巡幸,“每泛舟而往江都焉。其交、广、荆、益、扬、越等州,运漕商旅,往来不绝”[5]。李吉甫亦谓炀帝开通济渠,“自扬、益、湘南至交、广、闽中等州,公家运漕,私行商旅,舳舻相继”[6]。

唐代广州商业更为繁荣,由于在中外交往特别是海上交通上具有重要地位,广州在海外赢得了崇高的地位与声誉。美国著名汉学家谢爱华教授说:“南方所有的城市以及外国人聚居的所有的乡镇,没有一处比广州巨大的海港更加繁荣的地方,阿拉伯人将广州称作‘Khanfu’,印度人则将广州称作‘China’”[7]。

唐代高僧义净在《大唐西域求法高僧传》中介绍天竺室利笈多大王为“支那国僧”所造“支那寺”时指出:“支那即广州也。莫诃支那即京师也。亦云提婆佛呾罗,唐云天子也”[8]。关于梵文“支那”等词意义,王邦维先生解释说:

支那,梵文Cīna。莫诃支那,梵文Mahācīna,意译大支那,或伟大的支那。两词意义并无根本区别。此处以支那称广州,以莫诃支那称京师,可能只是因为京师是天子所居,更表示尊敬之意。提婆佛呾罗,梵文Devaputra,意译天子[9]。

古代印度称广州为“支那”(中国),亦见于宋代佛教典籍。赞宁《宋高僧传》介绍极量谓:“释极量,中天竺人也,梵名般剌蜜谛,此言极量。怀道观方,随缘济物,展转游化,渐达支那”。“支那”下注云:“印度俗呼广府为支那,名帝京为摩诃止那也”[10]。

唐人于邵《送刘协律序》云:“南海,有国之重镇,北方之东西,中土之士庶,舟宗连毂击,会合于其间者,日千百焉”[11]。广州市场充斥着各种各样的商品,货流庞大。时人有诗云:“戍头龙脑铺,关口象牙堆”[12]。“尝闻岛夷俗,犀象满城邑”[13]。

广州与国内各通都大邑有密切的联系。中国商人从江淮、两京以及其他北方市场运来各地商品,投放广州,购回洋货,销往内地;外国商人则运来海外珍异,购回中国商货,销往外国;也有中国海商从广州采购商品,直接运销海外市场。张九龄《开凿大庾岭路序》谓:广州商货“上足于备府库之用,下足于瞻江淮之求”[14]。沈亚之《杭州场壁记》称杭州“走闽、禺、瓯、越之宾货”[15]。元稹《和乐天送客游岭南十二韵》诗云:“俗重语儿巾,舶主腰藏宝。”“语儿巾”下注:“南方去京华绝远,冠冕不至,唯海路稍通,吴中商肆多榜云:‘此有语儿巾’”[16]。

广州商货对于北方市场同样重要,尤其左右其药材和珠宝供应。韩愈《送郑权尚书南海》谓广州“外国之货日至……珠香、犀象、玳瑁、希世之珍,溢于中国,不可胜用”[17]。会昌间,崔龟从镇岭南,“夷估辐辏,至于长安宝货药肆,咸丰衍于南方之物”[18]。

唐人评述国内繁盛商业都会,皆称扬、益。宋人洪迈言:“唐世盐铁转运使在扬州,尽蚶利权,判官多至数十人,商贾如炽。故谚称‘扬一益二’,谓天下之盛,扬为一而益次之 也”[19]。广州凭靠南海贸易的支持,与国内外市场建立起密切的商业联系,成为全国海外贸易中心,联接国内外市场,“雄藩夷之宝货,冠吴越之繁华。”其城市功能超出区域体系,可以和扬、益等并列成为全国性中心城市。

唐代以前,广州城区保持较多传统的市场形态,如坊市结构,市由官设,限制交易时间,规定交易地点,坐商有专门市籍等。唐代广州经过宋璟、杨於陵、杜佑等人的整治,城区规模扩大,旧有坊市结构开始被打破,主要街道成为营业自由、邸铺行肆林立的商业服务业经营场所。在蕃坊等繁华街区,“任蕃商列肆而市”,不仅日中为市,而且出现夜市。张籍《送郑权尚书南海》诗云:“蛮声喧夜市,海色润朝台”[20]。谢爱华先生这样描述当时广州出现的新的商业景观:

每当午时的鼓声敲响时,居住在广州的各种肤色的外国人以及来自唐朝境内各地的汉人,都被召唤到了大市场上,他们或在店邸中密谋策划,或在商舶上讨价还价,进行紧张的贸易活动。而每当日落时分的鼓声敲响时,他们又都各自散去,返回自己的居住区。有时在晚间,他们偶而也到夜市去,操着异国腔调大声的讲价钱[21]。

广州商业贸易的兴盛、经济的增强和人口的增长,推动城市规模的扩张。天宝间,广州已形成“州城三重”的格局,城区范围包括今越华路以南,仓边路以西,华宁里以东,大南路、文明路以北的大片市区。按照徐俊民先生的解释,“三重”以“广府城为一,文溪以东古越城东半残垒为一,其他一可能是蕃坊”。曾昭璇先生指“三重”包括南城、子城和官城,即从珠江上岸,穿越南城区,入清海军楼子城内,在入官衙区[22]。曾先生的观点似较合理,符合唐代城市规制和广州城区多重结构特点。

2002年,广州市在整饰北京路步行街时开挖出大量砂岩石条和古城墙砖,清理出汉唐以来至明清民国共13层历史路面和文物一批。唐代路面分3层,上面两层铺砖,下面一层铺碎石子,最上面一层距现地表深约2.7米,最下面一层路面距现地表深约3米。南汉路面分2层,每层厚约0.2米,路面均用砖平铺。这一发现表明,唐五代时北京路一带是广州南北交通要道和城市中轴线[23]。

1996年底,考古工作者又在广州市仓边路与越华路交界处银山大厦工地发掘了一处宋代城墙遗址。1998年2—5月进行跟踪发掘,在地表下5米处,发现了两段走向和年代不同的古城墙。在160平方米的发掘区的西侧为唐代城墙,呈南北走向,直接修建于基石上;已清理的墙体南北长14米,东西宽4米,残高3米;墙体夯住,略呈下宽上乍,为红褐色山冈土,含陶瓷片、砖瓦等;墙体东侧缘上半部有宋代修整的砌砖,下半部用天然馒头石块堆垒作护坡,城砖有“番禺修城大条砖”等砖铭。在南部则为宋代城墙,呈东西走向,西端都依托唐城墙。唐城墙的发现,在广州尚属首次。从其方位看,应是广州城东城墙[24]。

1994年,广州市德政中路担干巷与会同里之间的建筑工地发掘了一处唐五代木构建筑、码头和水关遗址。木构建筑位于开挖探方的最下层,已开挖16.8米,呈狭长形砖木结构,宽4米,南北走向。该建筑构筑于当时珠江江岸灰黑色河滩淤泥之上,地基铺垫厚约5厘米的山冈红土,上面再铺以2—3厘米的河沙;每隔1.1—1.3米距离铺设一条硬木地栿,两头各竖一根大木桩,卡紧地栿;东头木桩紧靠坡形河滩,每根加一斜木支撑。地栿之间用青灰素面薄砖夹砌,砌作讲究,侧立倾斜,形成锯齿状棱角。鉴于整片地面地栿与铺砖之间无践踏痕迹,而且铺砖棱角完好,可以断定不是码头通道,而可能是某种架空建筑的基址。遗址发现了大批莲花瓣纹瓦当、釉陶和粗瓷残片,还有“开元通宝”和“乾元重宝”铜钱,可以判定木构建筑基址年代为唐中前期[25]。唐代木构建筑与建筑其上的码头遗址的发现,不仅反映了当时广州城区建设的若干实况,而且为确定广州东南部城墙的方位与走向提供可靠的实物资料。

唐代广州城市发展有一个新趋向,就是不断向靠近珠江的城西和城南扩展,形成新的居民区和商业区。清宣统三年,广州东郊石牌乡出土了《隋故太原王夫人墓志铭》,谓王氏“以大业三年五月二日于南海杨仁坊私第”[26]。坊为隋唐五代城市基层组织,杨仁坊即今杨仁里,说明这一带当时已经是人烟稠密的居民区。天祐三年,清海节度使刘隐“以南城尚隘,”凿平禺山,在南城之南修筑“新南城”以益之,广州城区“其制始伟”,“规制宏大”[27]。

唐代岭南城市发展多与商业贸易有关系。粤北韶州地当南北交通要冲,“在楚为边邑,在越为交衢”,且处“贡朝之所途”,是江岭间重要交通物资转输中心。皇甫湜《朝阳楼记》云:“岭南属州以百数,韶州为大”[28]。

开元四年,为适应日趋繁荣的海外贸易需要,曲江人张九龄主持修拓大庾岭路,修成“坦坦而方六轨,阗阗而走四方”的新道,“高深为之失险,转输为之化劳”,使南北交通状况大为改善,“鐻耳贯胸之类,珠琛绝赆之人,有宿有息,如京如坻”[29]。唐以前五岭南北交通有多条通道,由湖南经灵渠入岭长期居首要地位。随着大庾岭新道开通,由江西入岭成为南北交通的最重要孔道。于是,“五岭以南之人才出矣,财货通矣,中朝之声教日近矣,遐陬之风俗日变矣”[30]。

大中九年,日本福寿寺僧圆珍入唐巡礼名山祖塔,所持《尚书省司门过所》云:“韶、广、两浙已来关防主者,……请给过所者,准状勘责状同,此正准给,符到奉行……”[31]可见韶州在国内交通中占有一席之地。

粤北重镇连州,地控湘、粤通道,被刘禹锡成为“荒服之善部”,唐末有工商业者5000余人[32]。粤西沿海地扼交广海路,是中外商船往来的必经之地,雷州往西“通安南诸蕃国路”,往东“泛海通恩州并淮浙、福建等”[33]。恩州“当海南五郡泛海路”,富鱼盐之利,人称“远郡之沃壤”[34]。武德初曾置高州总管府,永徽以后于其地置清海军。

粤东门户潮州海外交通在隋代已有基础,大业四年陈稜、张镇周由海路经略流求,就是以潮州为基地。唐代潮州号称是“与韶州略同”的“岭南大郡”[35],是粤东最大的城市。

(二)金银输入与岭南特殊通货区

唐初推行统一的货币制度,使用铜钱,兼用布帛谷粟,但岭南依然维持两晋以来使用金银的习俗,杂用铜钱。上世纪初,敦煌出土的S1344号《开元户部格残卷》记录了武则天天授二年七月廿七日颁布的一条敕令,谓:“(岭南)百姓市易,俗既用银,村洞之中,买卖无秤,乃将石大小,类银轻重,……并委州县长官渐加劝导,令其变革”[36]。说明唐初白银在地方普遍流通。

敦煌发现的《天宝地志残卷》记载了各郡公廨本钱的数目,计量单位有贯(铜钱)和两(白银)。岭南共有65郡,公廨本钱用铜钱的有18郡,用白银的有33郡,其余14郡不详。岭南东部22郡用白银计量的有端、封、新、康、恩、辩、潘、春、蕾、罗、泷、崖、儋13郡,用铜钱计量的有广、韶、连、循4郡,高、琼、振、万安、窦5郡无本,不详[37]。这种现象表明,岭南白银使用多于铜钱。广、韶、连等郡用铜钱计算,可能是因为这些地区有铸铜钱,或受岭北影响,铜钱使用较多。当然,即使是使用铜钱的州郡,也不会排斥金银,因为在大历以前,岭南总体上是杂用铜钱、金、银、丹砂、象齿等,朝廷没有要求岭南向岭北看齐。

唐中叶以后,国内铜钱不足,白银流通越来越多,岭南也有增无减。张籍《送南迁客》诗云:“海国战骑象,蛮州市用银”[38]。又《送邵州林使君》诗曰:“词客南行宠命新,潇湘郡入曲江津;郭外相连排殿阁,市中多半用金银”[39]。元稹《钱货议状》云:“自岭已南,以金银为货”[40]。元和间韩愈在讨论当时钱重物轻问题时,也提到岭南买卖:“一以银”[41]。所以,《新唐书》卷十二《食货志》谓:“大历以前淄青、太原、魏博杂铅、铁以通时用,岭南杂以金银、丹砂、象齿,今一用钱货。”并不确切。

岭南以金银(以银为主)为货币,与岭北基本使用铜钱不同,其原因大概有如下几点:

一是岭南使用金银有其传统。正如日本学者日野开三郎所说:唐代岭南以金银为货币是南朝的继承和发展[42]。

二是岭南为唐代重要金银产区。《新唐书》卷四十三上《地理志》记载岭南土贡金银的州有73州、68州,岭南分别有39个和47个,各占全国的61.9%和69.12%,说明岭南金银开采在全国占有显要地位。史料显示,西江沿岸诸州出现过“采金热”。唐人刘恂谓:“五岭内富州、宾州、澄州江溪间皆产金,侧近居人,以木箕淘金为业”[43]。许浑《岁暮自广江至新兴往复中题峡山寺四首》之三云:“洞丁多斵石,蛮女半淘金。”且注:“端州斵石,涂涯县淘金为业”[44]。还有记载说,广州浛洸县有金池,“彼中居人,忽有养鹅鸭,常于屎中见麸金片。遂多养,收屎淘之,日得一两或半两,因而致富矣”[45]。

广州贸易一般采用物物交换或货币买卖两种方式进行交易。为方便各国商品交易和货币兑换,尤其是远距离、高价值、大数额的交易,采取当时国际贸易中广泛流通的金银为交换媒介,是最可行和势在必行的。而作为贵金属,金银除了具备一般金属货币具有的优点外,还有价值稳定,不易氧化锈蚀,可任意分割而不损价值等优点,在商品经济发展到一定程度时,理应在货币体系中占有相应位置。岭南盛产金银,因贸易之需,以金银为货币是很自然的。

三是唐朝视岭南为一特别货币区域,在政策上容许金银流通。广州贸易需要大量货币作为支付手段,必然造成铜钱外流,这是唐朝不愿看到的,因而多次禁止铜钱入岭,防止外泄。然而,在海外贸易蓬勃发展的条件下,限制铜钱流通而不予相应变通是不现实的,客观上也行不通,因而唐朝容许岭南使用金银。

职是之故,中唐以后国内多次禁采银矿,惟岭南不禁,任其自然,不加干预。如元和三年六月诏:“天下有银之山必有铜矿,铜者可资以鼓铸,银者无益于人;权其轻重,使务专一。其天下自五岭以北见采银坑,并宜禁断”[46]。“五岭以北,采银一两者,流它州,官吏论罪”[47]。

当然,唐朝禁钱过岭,并不是禁止岭南使用铜钱。屡申禁令,倒从反面证明岭南有大量钱币流通,结果还是有大量铜钱外泄,说明朝廷法令在市场规律面前软弱无力。国外考古发现显示,与唐朝有贸易往来的国家和地区,都发现有唐朝钱币。波斯湾的尸罗夫,发现有“铸着汉字的铜钱”[48]。在托克玛克南的阿克希姆古城遗址中,出土了“开元通宝”、“乾元重宝”、“大历元宝”等唐钱[49]。在非洲坦桑尼亚桑给巴尔岛,也出土过4枚“开元通宝”铜钱[50]。这些钱币应该是因为贸易流到海外的。

四是海外金银货币的流入。与唐朝贸易的阿拉伯、波斯等国广泛使用金币,外商把波斯钱币、阿拉伯金币源源不绝带进广州,为岭南市场提供又一金银货币来源。日本学者桑原骘藏认为,以广东为中心的岭南地区“有使用金银的事实”,“当时通用的金银是伊斯兰教徒带进中国来的”[51]。

输入岭南的金银称“南金”。权德舆《杜公(佑)淮南遗爱碑并序》云:“其镇南海也,南金象齿,航海贸迁”[52]。权氏《徐公(申)墓志铭》谓:“溟涨之外,巨商万舰,通犀南金,充牣狎至”[53]。王建《送郑权尚书南海》诗曰:“市喧山贼破,金贱海船来”[54]。海舶到岸,外商以金银购买中国产品,导致金银增多和金价下跌。

中外学者早注意到,公元4—7世纪,从中东的波斯到中国河西走廊,都曾经是白银流通区,著名的丝绸之路同时也是白银之路。7世纪70年代到8世纪40年代,唐朝铜钱规制所代表的货币文化影响了西域地区,因而河西地区也是同时使用金银和铜钱的特殊通货区[55]。然而,安史之乱后,河西地区落入吐蕃之手,战乱频仍,经济凋敝,丝绸之路趋于梗塞,金银流通失却了昔日盛况,东西方交通贸易转向海路,河西与国内特别是南方的经济也失去联系,对中唐以后社会经济发展起不到任何作用。傅筑夫先生指出:“白银大体上在唐代后期和五代进入流通领域而正式成为货币,在事实上不是法律上确立了银本位制度,这是中国货币史上的一个划时代的变化”[56]。唐代岭南特殊通货区的存在,银本位制度事实上早已形成,与国内银本位金融制度演进相一致,意义非同一般,谓之开中国银本位制度之先河,不亦宜乎!

(三)海外市场与陶瓷、丝织品生产

唐代岭南手工业较之前代有明显的进步,主要体现在生产部门增多,矿冶、陶瓷、制盐、造船等在国内占有一席地位;生产技术也有提高和创新,出现一批质量较高的产品,畅销本地和外地,其中陶瓷业、丝织业受海外市场的刺激,产品大量销往国外。

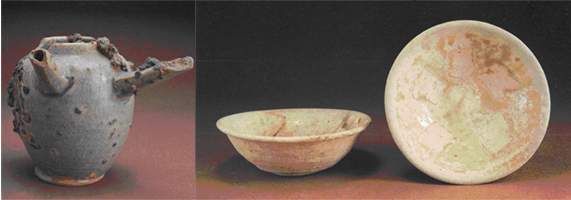

陶瓷业是岭南传统产业,各地都有生产。从上世纪80年代发现的唐代窑址看,粤东有10处,粤中8处,粤西9处,粤北1处,基本上为馒头窑和龙窑,分布在陶土、瓷土丰富的沿海或江边城镇。陶瓷的制作技术普遍采用轮制和上釉,种类有碗、碟、杯、执壶、盂、盆、军持、豆、罐、炉、灯、灶、釜、勺、砚、坛、网坠、砖、瓦、瓦当、陶塑、陶范等;由于龙窑的推广及其结构的改进,烧制技术大为提高,可以烧制出高质量的青瓷,质地优良,可以和浙江等地产品相媲美[57]。唐人刘恂称:“广州陶家,皆作土锅钁,烧熟,以土油之,其洁净则愈于铁器,……斯亦济贫之物”[58]。

唐代岭南出现一些面向国际市场、专供出口的外销瓷生产基地。据考古发现,这类窑址共有8座,粤东有潮州北郊窑、梅县水车窑,粤中有南海、新会官冲、三水、广州西村,粤西有廉江、遂溪。这些陶瓷产区分布在沿海,都是海外贸易活跃地区[59]。

1983年,珠海香洲渔民在珠江口荷包岛至乌猪岛海域打捞到青釉四耳罐和青釉碗21件,其中青釉碗矮身,口延外张,实饼足,高5.2、口径16.8厘米,采用醮釉垫烧法。在南屏镇洪湾小钧遗址,也采集到官冲窑产青釉六系罐。考古工作者确证是唐代广东新会官冲窑所产瓷器出口外销过程中遗留下的。[60]在西沙群岛附近海域,发现过唐代广东青釉罐。[61]这些海域为海外交通航路所经,所发现的瓷器当为唐代沉船所遗。

在海南岛东部陵水县海滩,曾经发现不少广东青瓷碗,多为10个一捆堆放,大小相套[62]。宋人朱彧《萍洲可谈》谓:“舶船深阔各数十丈,商人分占储货,人得数尺许,下以储物,夜卧其上。货多陶器,大小相套,无少隙地”[63]。说明唐宋时期陶瓷外销在装船运输时采取相同的做法,充分地利用空间。

印度尼西亚Prambanan寺院出土唐代瓷器,与广东韶关、阳山等地出土瓷器相同,当为广东外销瓷器。

1977年珠江口伶仃岛附近海域打捞,发现时与青釉碗大小相套。

1985年梅县水车窑出土,同类器物在泰国有发现。

1977年珠江口伶仃岛附近海域打捞,共出12件,发现时置于大四耳罐里,应为广州出口瓷器,高明、四会等地窑址有同类瓷器出土(均见广东省博物馆、广东省文物管理委员会编《南海丝绸之路文物图集》,广东科学技术出版社,1991年)

此外,美国纽约大都会博物馆1936—1939年3次发掘伊朗内河布尔古城,发现有唐代华南产白瓷钵、碗残片[64]。在菲律宾,出土过与唐代广州西村窑产品一样的凤头壶。在泰国曼谷,发现了梅县水车窑产品[65]。这些都说明唐代广东青瓷在海外很受欢迎。

随着桑、棉、麻、苎、葛等作物的扩种,唐代岭南纺织业有了较大发展。王建《送郑权尚书南海》诗云:“白氎家家织,红蕉处处栽”[66]。说明广州地区棉纺织业相当普遍。唐人苏鹗《杜阳杂编》谓永贞元年南海贡奇女子卢眉娘,擅刺绣,体现了广州丝织生产的高水平。

永贞元年,南海贡奇女卢眉娘,年十四。……工巧无比,能于一尺绢上,绣《法华经》七卷,字之大小,不逾粟粒,而点画分明,细于毛发;其品题章句,无有遗漏。更善作‘飞仙盖’,以丝一缕分为三缕,染成五彩,于掌中结为伞盖五重。其中有十洲三岛,天人玉女,台殿麟凤之象而外,执幢捧节之童,亦不啻千数。其盖阔一丈,秤之无三数两。自煎香膏傅之,则虬硬不断。上叹其工[67]。

岭南还有一些丝织品销往国外。阿拉伯文献记述黄巢起义军攻占广州所造成经济破坏时指出:

黄巢还把那里的桑树和其他树木全都砍光了。我们特意提起桑树,是因为中国人用桑树的叶子喂蚕,一直喂到蚕把自己包裹起来为止。因此,这一事件,就是阿拉伯各国失去货源,特别是失去丝绸的原因[68]。

敌人砍伐了围绕广州城的桑树种植园。过去人们在那里细心地培植这些桑树,因为这种树的叶子用作产丝的蚕的食物。所以,破坏桑树阻碍了中国丝绸的生产,中断了向穆斯林国家的出口[69]。

可见唐晚期广州地区蚕桑业已有相当大的进展。当时销往日本的“广东锦”,采用先进的“染花经丝”技术织成,是现代印经织物的前身,该织物至今仍收藏在奈良正仓院[70]。

(四)造船业的进步

岭南有航海与造船的传统,造船技术和生产能力居国内领先地位,广州是著名造船中心之一。天宝二载,海贼吴令光犯永嘉郡(今浙江温州),朝廷命岭南采访使、南海太守刘巨麟率水师北上征讨[71]。时扬州大云寺高僧鉴真准备第二次东渡日本,以正炉80贯钱向刘巨麟购得军舟一艘,载中日僧人17人,舟人18人,玉作人、画师、雕佛、刻镂、铸写、绣师、修文、镌碑等工手85人,共120人,备办粮食、佛像、佛典、香料、药品等一大批。这艘岭南军舟可以承载120人,还可以航海,应该是当时比较先进的海船。

德宗兴元元年,杜佑为岭南节度使,在广州督造战船,有楼船、蒙冲、斗舰、走舸、游艇、海鹘6种,“阔狭长短,随用大小,胜人多少,皆以米为率,一人重米二石。其楫、棹、篙、橹、帆、席、絙索、沉石、调度,与常船不殊”[72]。

由于中外交往增多,促进了造船技术的交流与提高。公元1世纪,波斯湾北岸的阿曼那出现一种用棕榈纤维捆扎的马达拉塔(madarata)船;后来,这种造船技术在西拉夫和阿曼发展成用椰索绳缝合、用油灰填塞船缝的新式缝合木船。中世纪早期,阿曼和阿拉伯南部沿海的船工还创造出用椰索缝合的单桅木船,叫做“马卡布”(markab)和“赛发纳”(safīnah)。直到9世纪,阿拉伯的船只仍然有“用绳索(不是用钉子)拼合的”,“用绳索椠拴合船板,是尸罗夫船特有的特点”[73]。

西晋时,岭南人已知晓这种造船技术,并加以引进,就地取材,制造新的海上交通工具。嵇含《南方草木状》称,桄榔木“似栟榈实,其皮可作绠,得水则柔韧,胡人以此联木为舟”[74]。

唐代,这种用桄榔纤维缝合木船的技术在岭南沿海流传。刘恂称,桄榔树“生广南山谷,枝叶并蕃茂,与枣、槟榔等树小异。然叶下有须,如粗马尾。广人采之,以织巾子。其须尤宜咸水浸渍,即粗胀而韧,故人以此缚舶,不用钉线”[75]。

刘恂还记载了时人发明用“橄榄糖”填塞船缝的方法:“橄榄,……树枝节上生脂膏如桃胶,南人采之,和其皮叶煎之,调如黑饧,谓之橄榄糖。用泥船损,干后牢于胶漆,著水益坚耳”[76]。

宋代,上述造船技术又有所改进,出现不用铁钉、桐油而用藤捆绑船板的“藤舟”,船缝以海上所生干茜草填塞,这种草遇水则胀,“舟为之不漏”。“其舟甚大,越大海,商贩皆用之”[77]。

注释:

[1]以上二文均收入刘俊文主编:《日本学者研究中国史论著选译》第一卷,中华书局,1992年。

[2]参见G.W施坚雅(G.W.Skinner)著、王旭等译:《中国封建社会晚期城市研究》,吉林教育出版社,1991年,第44页;金应熙:《国外关于中国古代史研究述评》,内蒙古人民出版社,1994年,第392页。

[3]G.W施坚雅(G.W.Skinner)著、王旭等译:《中国封建社会晚期城市研究》,吉林教育出版社,1991年,第44—45页。

[4]傅筑夫:《中国封建社会经济史》第4、5册商业部分,人民出版社,1986、1987年。

[5]杜佑撰、王文锦等校点:《通典》卷一百七十七《州郡七·河南府河阴县》,第4657页。

[6]李吉甫撰、贺次君点校:《元和郡县图志》卷五《河南道·河南府河阴县》,第137页。

[7]谢弗(E.H.Schafer)著、吴玉贵译:《唐代的外来文明》,第26页。

[8]义净原著、王邦维校注:《大唐西域求法高僧传校注》卷上《支那寺等寺》,第103页。

[9]义净原著、王邦维校注:《大唐西域求法高僧传校注》卷上《支那寺等寺》,第106页。

[10]赞宁撰、范祥雍点校:《宋高僧传》卷二《唐广州制止寺极量传》,第31页。

[11]董诰等编《全唐文》卷四百二十七。

[12]彭定求等编《全唐诗》卷二百九十九,王建《送郑权尚书南海》。

[13]彭定求等编《全唐诗》卷四百九十二,殷尧藩《寄岭南张明甫》。

[14]张九龄:《曲江集》卷十六。

[15]董诰等编:《全唐文》卷七百三十六。

[16]元稹:《元氏长庆集》卷十二。

[17]韩愈:《昌黎先生集》卷四。

[18]高彦休:《唐阙史》卷下《丞相兰陵公晚遇》。

[19]洪迈:《容斋随笔》卷九《唐扬州之盛》,上海古籍出版社,1978年,第122页。

[20]彭定求等编:《全唐诗》卷三百八十四。

[21]谢弗(E.H.Schafer)著、吴玉贵译:《唐代的外来文明》,第27页。

[22]曾昭璇:《广州历史地理》,广东人民出版社,1991年,第233页。

[23]参见“金羊网—新快报”2002年9月3日、9月11日报道。

[24]广州市文化局编:《广州文物保护工作五年》,广州出版社,2001年,第88页;广州市文化局等编《广州文物志》,广州出版社,2000年,第24页。

[25]广州市文化局等编:《广州文物志》,第28—29页。

[26]黄佛颐:《广州城坊志》卷五《杨仁里》。

[27]戴璟:《广东通志初稿》卷四《城池》,嘉靖十四年刊本,广东省地方志办公室,2003年;郭棐:《广东通志》卷十五《郡县志》,万历三十年刊本,香港大学图书馆藏本。

[28]董诰等编:《全唐文》卷六百八十六。

[29]张九龄:《曲江集》卷十六《开凿大庾岭路序》。

[30]邱濬:《重编琼台稿》卷十七《唐丞相张文献公开凿大庾岭碑阴记》,景印文渊阁四库全书,台湾商务印书馆,1986年。

[31]内藤虎次郎:《三井寺藏唐过所考》,载万斯年辑《唐代文献丛考》,开明书店,1947年。亦见砺波护著、龚卫国译:《入唐僧带来的公验和过所》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第十三辑,武汉大学出版社,1994年。

[32]刘禹锡:《刘禹锡集》卷九《连州刺史厅壁记》,第82页;欧阳修、宋祁:《新唐书》卷一百八十六《邓处讷传》。

[33]乐史:《太平寰宇记》卷一百六十九《岭南道·雷州》,景印文渊阁四库全书,台湾商务印书馆,1986年。

[34]董诰等编:《全唐文》卷八百三,李磎《授朱石唐山恩州刺史制》。

[35]王溥:《唐会要》卷七十五《选部下·南选》,第1624页。

[36]刘俊文:《敦煌吐鲁番唐代法制文书考释》,中华书局,1989年,第279页。

[37]唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第一册,书目文献出版社,1986年,第62—67页。

[38]张籍:《张司业诗集》卷二。

[39]张籍:《张司业诗集》卷四。

[40]元稹:《元氏长庆集》卷三十四。

[41]韩愈:《昌黎先生集》卷三十七《钱重物轻状》。

[42]日野开三郎:《东洋史学论集》第五卷《唐×五代の货幤と金融》,东京:三一书房,1982年,第298页。

[43]刘恂著、鲁迅校勘:《岭表录异》卷上,广东人民出版社,1983年,第5页。

[44]彭定求等编《全唐诗》卷五百三十七,许浑《岁暮自广江至新兴往复中题峡山寺》。

[45]刘恂著、鲁迅校勘:《岭表录异》卷上,第5-6页。

[46]刘昫等:《旧唐书》卷四十八《食货志》。

[47]欧阳修、宋祁:《新唐书》卷五十四《食货志》。

[48]穆根来等译:《中国印度见闻录》,第99页。

[49]汶江:《唐代开放政策与海外贸易的发展》,《海交史研究》1988年第二期。

[50]马文宽:《非洲出土的中国钱币及其意义》,《海交史研究》1988年第二期。

[51]桑原骘藏:《从阿拉伯人的记录中所见到的中国》,《桑原骘藏全集》第二卷,第589—600页,转引自穆根来等译:《中国印度见闻录》,第144页。

[52]董诰等编:《全唐文》卷四百九十六。

[53]董诰等编:《全唐文》卷五百二。

[54]彭定求等编:《全唐诗》卷二百九十九。

[55]姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,文物出版社,1994年,第198—205页。

[56]傅筑夫:《中国封建社会经济史》第4册,人民出版社,1986年,第516页。

[57]李庆新等撰:《广东通史》古代上册,广东高等教育出版社,1996年,第494页。

[58]刘恂著、鲁迅校勘:《岭表录异》卷上,第8页。

[59]广东省博物馆:《广东唐宋窑址出土文物》,香港大学冯平山博物馆,1985年,第11页。

[60]杨少祥:《珠江口发现的唐代外销瓷》,《广东文博》1983年第一期;珠海市博物馆等:《珠海考古发现与研究》,广东人民出版社,1991年,第298—299页;政协珠海市委员会《珠海文化遗产图录》编辑委员会编《珠海文化遗产图录》,珠海出版社,2008年,第041—043页。

[61]广东省博物馆:《西沙文物》,文物出版社,1974年,第2—3页。

[62]何纪生等:《陵水县移辇村海滩发现唐宋时代陶瓷器》,《文博通讯》1978年第八期。

[63]朱彧撰、李伟国点校:《萍洲可谈》卷二《舶船航海法》,第133页。

[64]沈福伟:《中西文化交流史》,上海人民出版社,1985年,第208页。

[65]广东省博物馆:《广东梅县古墓葬和古窑址调查发掘报告》,《考古》1987年第三期。

[66]彭定求等编《全唐诗》卷二百九十九。

[67]苏鹗:《杜阳杂编》卷中,王汝涛编校《全唐小说》第三卷,山东文艺出版社,1993年,第2174—2175页。

[68]穆根来等译:《中国印度见闻录》,中华书局,1983年,第96页。

[69]马苏第(Maūdī)著、耿昇译:《黄金草原》,青海人民出版社,1998年,第181页。

[70]祝慈寿:《中国古代工业史》,学林出版社,1988年,第390页。

[71]刘昫等:《旧唐书》卷九《玄宗纪》下。

[72]黄佐:《广东通志》卷三十一《政事志·战船》,嘉靖三十六年刊本,香港大东图书公司,1977年。

[73]参见穆根来等译:《中国印度见闻录》,中华书局,1983年,第108页;沈福伟:《中西文化交流史》,上海人民出版社,1985年,第197页。

[74]嵇含:《南方草木状》卷中,景印文渊阁四库全书,台湾商务印书馆,1986年。

[75]刘恂著、鲁迅校勘:《岭表录异》卷中,第17页

[76]刘恂著、鲁迅校勘:《岭表录异》卷中,第19页。

[77]周去非著、杨武泉校注:《岭外代答校注》卷六《器用门·藤舟》,中华书局,1999年,第218页。