3月31号早晨八点,我们搭乘上海到南京的火车前往位于上海西面、离上海32英里的昆山考察那儿的土地。火车一等座的票价则是1.6元,二等座的票价是80分(墨西哥币),三等座票价是40分,换算成我们的货币则分别是每英里2美分、1美分和0.5美分。这儿到南京的距离是193英里,乘坐二等座的费用是1.72美元,换句话说,每英里不到1美分。尽管是硬座,但是列车员的服务非常好。火车上提供的膳食既有中餐也有西餐,提供的饮料有茶、咖啡和热水。另外,车上还提供湿热的擦脸毛巾,会出售当天的新闻报纸,通常一个旅客都会购买两份报纸。

昆山附近的一大片农田被一个法国天主教使团以每亩40元(墨西哥币)即每英亩103.2元的价格收购了。然后他们再将这片农田出租给中国人。

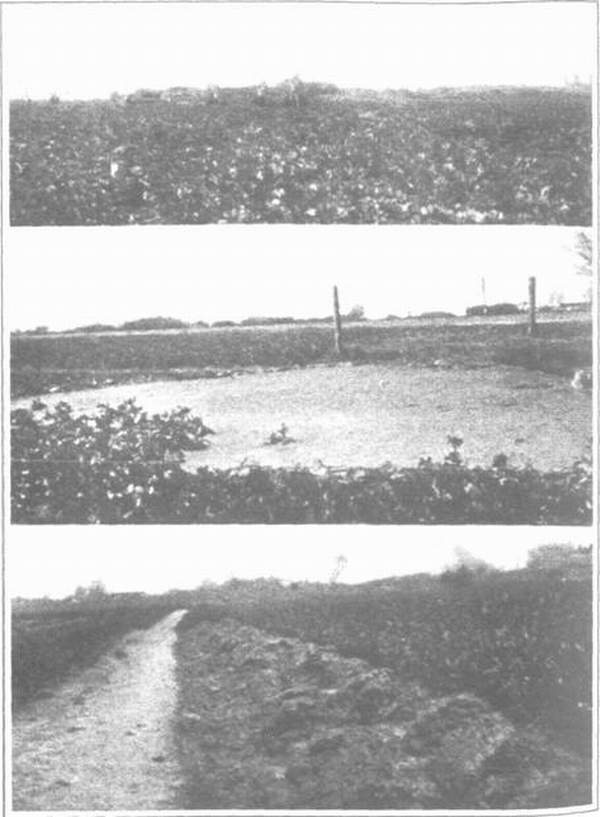

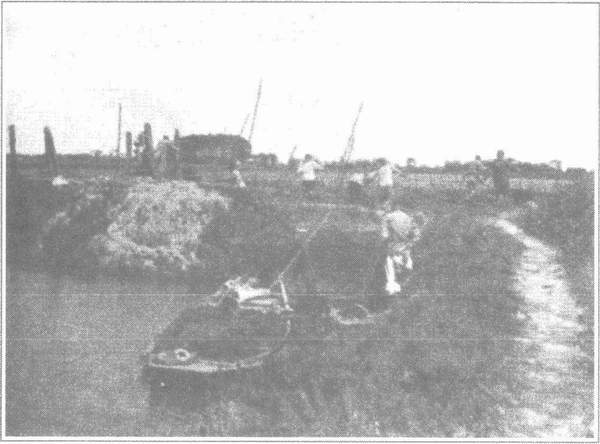

在这儿我们第一次近距离看到了将运河中的淤泥用作肥料的具体施行方法,尽管这种做法在中国已广为使用。当我们迈步于田野之间时,我们看到了图8—1中间部分所示的情景。图8—1右边的一个水库我们曾在图5—8中见过。运河的旁边是一块豆子地,人站在运河中挖出沉积在底部的淤泥,然后将淤泥沿着运河的两岸堆放,在堆积有2英尺厚之后,淤泥就会慢慢流人到田里将其中的两排豆子淹没。淹没之后的豆子看上去就如同泥塑一般。当这片田里的淤泥变得足够干燥之后,剩下的一些淤泥就会流入到旁边的农田里去,如图8—1上半部分所示。4名男子正在分配已经千了的淤泥,以便在豆子收获之前在一排排淤泥上种棉花。我们和旁边正在监工的地主交谈,他告诉我们,这片豆子产量是每亩300斤,生的带壳出售的价格是每斤2分(墨西哥币)。因此,他们获得的总收益是每英亩15.48元(金币)。若土壤中缺少氮和有机质,摘取豆子后,将藤与湿淤泥混合就会变成绿肥。如果不急需增加肥料,豆子的秸秆则会被绑成捆当作燃料或出售或在自家使用,灰则会被倒入田里。故而蚕豆是一种既可当肥料又可当燃料,同时又可食用的作物。

当地农民的劳动力价格是每天100元,地主供应他们伙食,据估计提供的伙食价值200多元,然而这些劳动力一天千10个小时创造出的价值达12分(金币)。依据我们所见到的工人们每次搬运淤泥的数量估计,他们每人每次搬运的淤泥有80磅,搬运的次数超过84次,平均每人走动的略程大约有500英尺。搬运一吨淤泥大约要花费3.57分(金币)。

图8—1下半部分所示的是淤泥的另一种用法。图中淤泥被堆放在我们走过的小路的边沿,堆放的淤泥数量已经超过400英尺厚。这些淤泥是一个农民在早晨10点我们拍摄照片之前堆放好的。他从一个10英尺深的运河底部将淤泥挖出,因为有水流流经,淤泥上没有任何的杂物。到目前为止,他运过来的淤泥已经超过1吨了。

搬运淤泥的篮子是一个巨大的畚箕,挑夫用两根绳子将畚箕与扁担的边缘连接,用手扶着畚箕后面的扶手以稳住肩膀上的扁担,要清空畚箕时则将其翻倒即可。有了这套装置,到达目的地时挑夫只需将手稍稍抬起,畚箕中的淤泥就会很容易地倒出。对于不是很富有的人来说,这套装置是最简单、最便捷和最廉价的。挖运河和修建防洪堤时产生的淤泥就是通过这种简单的方式被运走的。在上海,我们看见在退潮和新一次的涨潮间隔之间,由阴沟带人苏州河的淤泥也是以同样的方式被运走。

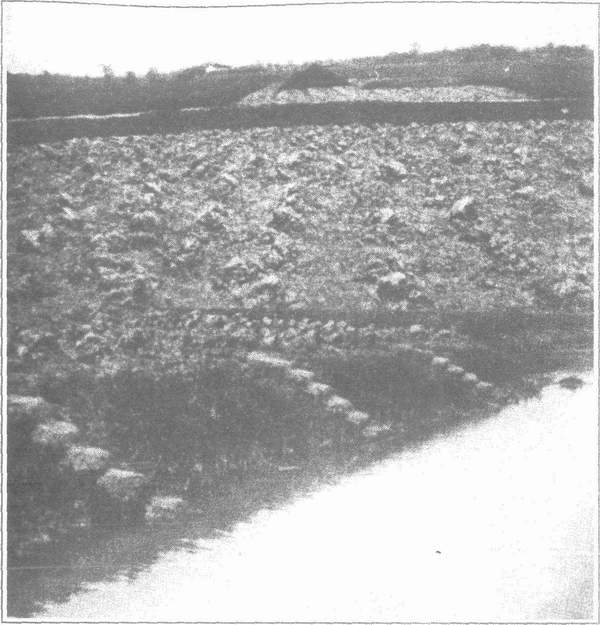

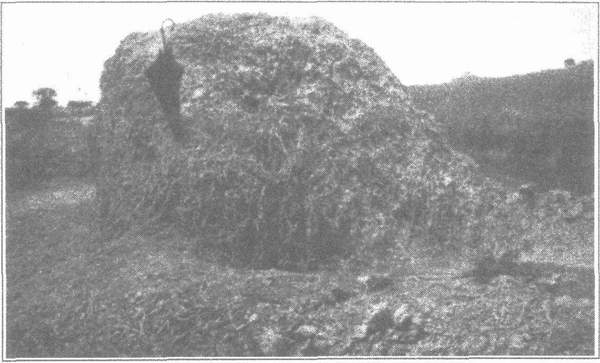

图8—2上半部分所示的另一块田地里每英亩堆积的淤泥超过了70吨。农民还告诉我们每两年这些淤泥就会被更新一次,要是能够获得一些其他更便宜的肥料,更新的周期就会更长。图下半部分有条运河。运河中挖出的淤泥占据了三块本身就是淤泥形成的梯田。这样,在被使用之前,这些淤泥就能够被晒千。我们沿着运河考察时经常能看见这样的梯田,它们有些是最近才被砌好的,有些还正在建造,因为堆砌需要的淤泥还没到位。为了方便从较浅的运河中收集淤泥,运河上临时建起了两处大坝,水被抽走后,底部就裸露在外,也方便了渔民钓鱼。从运河上看去,泥塑上半部分中间的泥土也是用这种方式挖来的。

图8—1 图下部的运河淤泥被堆放在河岸两边.平均施用量超过100吨/英亩。图的中间部分显示了一个泥潭,从运河中挖上来的淤泥会集中堆放在这,之后再分施到田里。图的上部显示三个农民正在蚕豆田间施用淤泥。

图8—2 上半部分所示的另一块田地里每英亩堆积的淤泥超过了70吨.运河中挖出的淤泥占据了三块本身就是淤泥形成的梯田

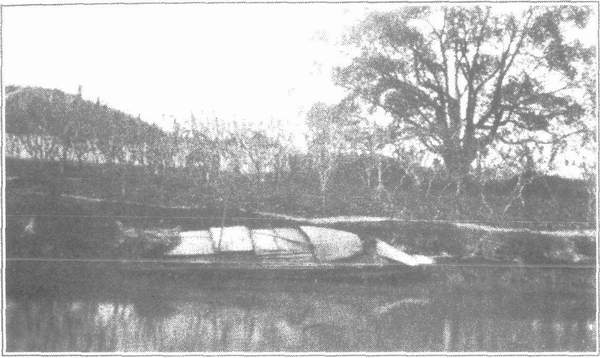

在浙江省,运河的淤泥被广泛用于在桑园的表面施肥。在中国的南部旱已有了这种做法,图8—3是4月初在嘉兴南部拍到的风景。有一家人从远方过来,希望在摘桑叶喂养桑蚕的季节能找到活儿干,他们就居住在桑园前面停泊的小船上。关掉相机后,我们回望小船,惊奇地发现那家的主人笔直地站立在船中央,将一部分草席搭成的屋顶盖堆放在一起。

淤泥在田地的表面形成了一个2英寸厚的松散保护层,下雨的时候淤泥在雨水的冲击下会变得更加坚实。雨水也会携带一些泥土而来,这些泥土在地面堆积的厚度不超过一英寸。因此,每英亩桑园土地的重量可能都超过120吨。

在这儿,农民还对桑园和稻田之间的土壤进行周期性调换,这是一项极为费力的工作。长期用于种植桑树的土壤能增加水稻的产量,同样地,种植水稻的土壤也对桑树生长有一定的帮助。在乘船或是乘火车游历上海、嘉兴和杭州的过程中,我们经常看到人们将稻田里的土壤挖出,之后将其堆放在运河沿岸或是直接倾倒进运河里。这些土壤是从农田周边的沟渠里挖出来的,之后它们被堆放在河床沿岸。据我们判断,运河里的泥沙经历了一些重大的变化,它们可能吸收了石灰、磷酸以及碳酸钾等水溶性物质。据一些农民判断,它们也可能在水中经历了生长或者发酵等过程。正因为这些变化,人们调换土地的劳动才有了价值。将土壤堆放在河岸上,是为了方便用船将它们运送到桑园中去。

图8-3 施过大量淤泥的桑园,一家人生活在船上.在桑园里工作

当地的农民们都承认,如图1—10所示,从流向村庄的运河中挖出的淤泥比在野外收集到的泥土更肥沃,土壤的各项指标也都要高得多。他们将这归功于村民们在运河中洗衣服时使用的肥皂。城市的生活污水无疑也含有肥料物质,尽管是下水道里的污物,也不会被轻易排放到运河里。洗涤衣物过程中使用的物质很可能是产生絮凝效应的决定性因素,同时它也使肥料物质在田里施用时变得更加松散。

施用大量淤泥产生的一个重要优点就是能够将大量石灰加入土壤,石灰在絮凝和沉淀后与泥沙融合在了一起。增加了土壤中的微量元素。淤泥还带来了大量的螺蛳壳,这些壳中含有丰富的营养物质。泥土中含有的大量肥料物质主要是由于土壤中含有大量被丢弃的蜗牛壳。图8—4上半部分的土地表面有许多螺蛳壳,看上去就如同满是砾石的土地表面一样,而图中下半部分出现的白点实际上就是暴露在翻新的土地表面的螺蛳壳。这里的螺蛳壳并不是如我们平时所看见的那样多,但它们却足以维持石灰的供应。

图8—4 新近施用的淤泥,表面布满了螺蛳壳,图的下部分展示了刚翻过的土壤,也有很多螺蛳壳

人们在大量收集各种螺蛳之后会将它们用作食材,村庄外面的运河两岸到处都是空螺蛳壳,人们将螺蛳煮熟,之后将它们连壳出售,这和我们平时直接用手抓烤花生或爆米花吃法一样,这种螺蛳也是直接用手抓着吃的。当有人要购买时,小贩就会用一把大剪刀将螺蛳尾部的螺旋点剪开,这样人们就可以直接用嘴将螺蛳里面的肉吸出来。运河里还有大量淡水鳗鱼、虾、蟹和鱼,这些都可以作为人类的食材。在运河周围漫步时,我们经常能看见有人正低着头忙着捡东西,他们会将包捁小鳞茎和水生植物的根等一切可食用的东西作为食材捡起来。为了方便,人们通常会用之前介绍过的方法将河水排干,然后脚踩在淤泥中,用手直接捡起那些东西。居住在房船里的人们是以捕虾为生的,渔民们的做法通常都是将房船开在前面,再在其后紧跟一两艘小船。这一两艘小船才是真正的捕虾船,因为前面的房船会将虾群驱散,被驱散的小虾们会将后面的小船误当成安全的藏身之所,如此便掉入了渔民的陷阱中。

在街上,尤其是在节日里,经常能看见一群年轻人一边吃着螺蛳或嗑着西瓜子一边手舞足蹈地相互交谈着。街上到处都是卖这些小吃的小贩。大家吃的零食也基本都是这些。我们第一次看到这种场景是在嘉兴南部的一条街道上,这条街道的不远处就是一条新建的从杭州到上海的铁路。我们到达的前一天是一个重大节日,那天人们都拥向一座位于城郊一英里处高山上的九层塔,而新建的铁路线也是在这一天正式开始通行客运列车的。那对很多人来说都是难忘的一天,因为他们还是第一次看见客运列车,而且很多人还对我充满了好奇。我坐在火车站前的一张板凳上写东西,妇女和小孩们站在离我不到两英尺的地方一直盯着看,满脸的好奇,就好像面前放着一只大猩猩。而且妇女们的好奇程度丝毫也不低于孩子们。人们抚过我大衣的袖子,以此来判断我衣服的布料,但是有个小男孩却用手摸了摸我的鞋。穿过街道之后,我们看见许多人正围坐在一张桌子周围开会。虽然是在开会,但他们每个人嘴里都还在不停地嗑着瓜子或者是用手抓着螺蛳吃。在通往宝塔的路上,每隔200—300英尺就会有一个乞丐。在他们中间,我们只看见有一个人是有能力自己谋生的,他们大多数都是上了年纪的老人,另外还有一些残疾人。

这段时间上海到杭州的客流量非常大。有3个公司开通了两地之间的火车,运河上的蒸汽机房船也超过了6艘。而几天来这些交通工具上也都挤满了乘客。我们的火车在下午4点半的时候驶离上海,然后在5点半的时候到达了杭州。第二天我们连同翻译一行5人花了5.16元(金币)包了轮船头等舱的5个卧铺,开始了长达一天,共计117英里的旅程。卧铺几乎占据了整个船舱,所以船舱内的走道还不到14英寸宽。船舱的两边各有5个台阶,从这两边都可以进入船舱。船舱里所谓的卧铺就是一张30英寸宽的木板,卧铺之间用一个6英寸高的床头板隔开,卧铺的前面也没有栏杆,卧具也需要旅客自带。卧铺上设有一个吃饭用的小桌子。另外,在没有床头板的一头还有一面小镜子,有床头板的一头则是一盏灯,灯镶嵌在床头板里面,这样就能照射到相邻的两个卧铺。以上这些便是船舱里的所有设备了。头等船舱的顶上盖有雨篷,而且头等舱的卧铺也还被分成了两个等级,每张卧铺都是30英寸宽,两张卧铺中间也是6英寸高的床头板。在这一段旅程中,旅客们都躺在了各自的卧铺上,他们的头相对着,中间就只有一张6英寸高的床头板。头顶的雨篷并不是很高,所以只能保证旅客们坐着的时候不会碰到雨篷。整个船舱很通风,但是却毫无隐私可言。在暴风雨天气旅客还可以将窗帘拉起。

顾客无论在哪儿都能吃到饭菜。晚餐提供的米饭是装在瓷碗里、用盖着的木蒸笼端上来的。和米饭一起端上来的还有一些小菜,它们有精心烹制的苜蓿、竹笋炒豆腐、豆腐炒肉丝和竹笋炒猪肉条,另外还有用来泡茶的热水。如果顾客的胃口够好,他可以要第二碗米饭并且可以不停地续茶。这儿不提供桌布和餐巾纸,除了茶之外,食用任何食物都是用筷子夹。更糟的情况便是连筷子也没有,需要用手。吃完饭之后,会用冷水将桌子清理千净。如果需要,可以用洗手盆去装些热水来。而旅客的旅行装备则包括茶、茶杯和卧具。直到晚上10点,甲板上都会有一名服务生端着热水来回走动,为那些需要泡茶的人提供热水。清晨的时候,此项服务又会重新开始。

图8—5 4个中国的孵蛋器在这间屋子里共有30个,每个能容纳1200枚鸡蛋

每年的这个时间都是家禽孵化的时节。在哈登先生的陪同下,我们有幸看到一次孵化过程,同时他也充当了我们的翻译。孵化家禽的历史十分悠久,而且在中国也非常普遍。图8—5所示的就是一个孵蛋器的内部结构,这家人就是用这个孵化鸡蛋、鸭蛋和鹅蛋的。孵好之后,再出售这些家禽的幼崽。在中国三百六十行手艺中,这个家庭选择了将孵蛋技术代代相传。我们去了他们家开在村里小街上的店(图8—5所示),他们买进鸡蛋,出售孵好的小鸡崽。这项工作是完全由家里的女人负责。为了养活整个家庭,这家人安装了30台孵蛋器,它们不停地工作着,每天孵化1200枚鸡蛋。图上可以看见4台孵化器,旁边有个篮子,在鸡蛋装满2乃后,篮子会被放进孵蛋器里。

每台孵蛋器由一个一边开有小门的大陶罐组成,打开小门将燃烧的木炭放进去,在木炭上洒上一层灰使它燃烧得更久,这样就为孵蛋提供了所需的热量。陶罐表面套有枝条编织物,因而是完全绝热的。如图8—5所示,陶罐上还有一个盖子。就像茶杯套一样,陶罐的里面还套有一个差不多大小的陶罐,里面的篮子里可能放有600枚鸡蛋,或者400枚鸭蛋,或者175枚鹅蛋。30台孵蛋器被排成两排,热量达到一定温度时,这些孵蛋器里便会一个接一个地冒出孵化好的家禽幼崽。然后将这些幼崽放人旁边的孵化箱里,箱子的两边塞有棉花,上面盖有厚度不一的棉被以保持温度。

人们会把被孵化4天后的鸡蛋放在灯光底下检验,以挑出那些不能被孵化的鸡蛋并及时卖掉。不能被孵化的鸡蛋会被放进店里销售,而篮子里剩余的鸡蛋就会被放回孵蛋器继续孵化。鸭蛋在被孵化2天之后便被拿出来检查,5天之后还会再被拿出来复查一遍。鹅蛋的第一次检查是在6天之后,再过4天进行第二次检查。这些检查能避免因不能孵化而造成的损失。总的说来,95%—98%可孵化的蛋都能被孵化,只有2%—5%的蛋是不能被孵化,这些蛋会被及时挑出。

第四天之后,孵化器里的蛋每天要被翻转5次。鸡蛋要被放在较低的孵蛋器里11天,鸭蛋要放13天,鹅蛋则要放16天。此后,它们会被转移到孵化箱里。整个孵化过程中最需要密切关注和调整的是温度。在没有温度计的情况下,操作人员根据皮肤的感觉对温度的调整作出判断,他通过掀起盖子或被子,或者将蛋调个头,较大的一端放进槽里来调整温度。一般来说,孵蛋箱里的温度都比血液温度稍低一些,并且在孵化时会将空气隔绝。长期工作使他们能迅速、准确地判断出温度细小的变化。在不同的阶段,他们会将孵蛋器保持在不同的温度下。房间里有一个男人在睡觉,旁边就还有一人在值班,他不停巡视孵化器,通过开关孵化器的门或揭开盖在蛋上的被子来检查并调整每个孵蛋器的温度。蛋一直都放在孵化箱里,直到它们被送去商店出售。在最后的阶段,蛋上盖有两层被子,但第二层只占据不超过1/5或1/4的面积。鸡蛋要放在这个孵化箱里10天,鸭蛋和鹅蛋则需要14天。

在经过长时间的孵化之后,鸡崽们会被按照性别分別放在两个直径为30英寸的竹筐里带到市场上出售。经营者通过轻捏鸡崽的肛门又快又准确地将它们进行分类。我们走进店里的时候,店门口放着4筐鸡崽,旁边还有几个妇女正在购买,她们每人都买了5—12只。哈登博士告诉我,无论在城市还是在乡村,每个家庭都会养鸡,但仅仅是几只。因此,看见鸡在小巷之内到处走是很平常的一件事。有时为了躲避主人或者略人,它们还会进出正在营业的商店。我们了解到,这家人花10分(墨西哥币)买进9个鸡蛋和8个鸭蛋,而最大的鸡崽售价为3分(墨西哥币)。换算成我们的货币,买进鸡蛋的价格差不多是48美分,100只鸡崽的售价则是1.29美元,或者说13个鸡蛋6美分,7只鸡崽9美分。

很难想象,国家需要进口多少家禽和蛋才能满足数百万家庭的需求,想要估计出具体的数量几乎是不可能的。这些国家密集的人口使得鸡蛋的供应问题与美国完全不同。1900年,我们的家禽总数是2.506亿,平均每人3只。1906年时,日本的总数是1650万只,平均每3人才一只,每平方英里的可耕地上养殖的家禽达到825只。然而在美国,1900年,每平方英里的改良土地上家禽仅有387只。在日本为了使每人能有3只家禽,平均每英亩地上要养殖9只家禽,但美国1900年时,将近2英亩的改良土地上才养殖1只家禽。关于中国的家禽和蛋的总数我们没有具体的统计数据,但我们确信其总数是巨大的,因为中国向日本出口家禽和蛋。图8—6所示的是一艘装载着大量鸡蛋准备出口的大货船,它是通过内陆运河抵达上海的。

图8—6 装有150筐禽蛋的船停靠在苏州一个港口上

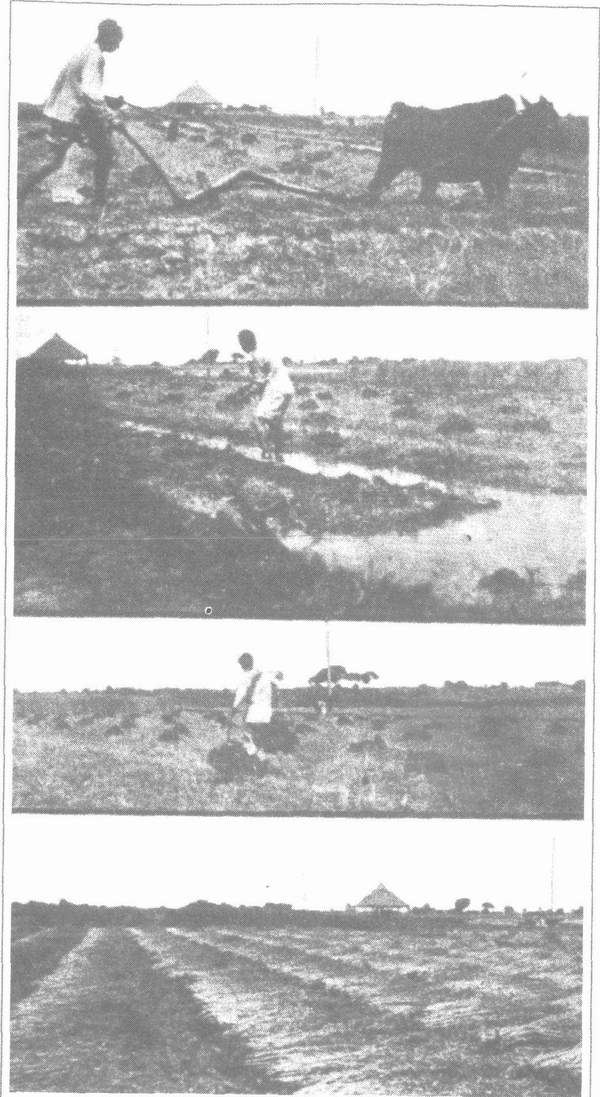

除了用此前我们所述方法将运河的淤泥直接用作肥料外,将其与一两种有机物混合形成肥料,然后再将这些堆肥施用于土地的方式也是很普遍的。下页的三幅图分别展示的是劳作时的一些步骤,人们正兴高采烈地劳作,运用一些有前瞻性的技术,使得家人的生活得以维持,避免了饥饿或乞讨的命运。我们去过图8—7所示的地方。图8—7展示的是8个挑夫正将冬季的堆肥运送到图8—8所示的最近新挖的一个坑里。

图8—7 8个挑夫将一堆冬季制作的堆肥移到,下图所示的坑里,船上载有刚从村里拉来的混有粪便和炉灰的堆肥

图8—8 苜蓿田附近的堆肥坑里堆满了冬季制作的堆肥

在我们到达这儿的4个月前,人们就已经将上海一个马厩里的马粪通过15英里的水路运到了这儿,并将它们存放在从运河中挖起的薄薄的淤泥层之间以便发酵。然后有8名男子将这些混合肥放进图8—8所示的坑里,几乎能将整个坑填满。同样在这块田里还有另一个坑,如图8—9所示,这个坑有3英尺深,算上周围堆积的泥土,大约有5英尺深。

图8—9 新近挖的坑以收集堆肥.坑之外的苜蓿已被收割用作堆肥

在三个坑都填满了之后,人们会将旁边种植的已开花的苜蓿砍下来堆在坑里。每个坑堆放的苜蓿大约有5—8英尺高,中间夹杂着一层层的淤泥,这些淤泥将苜蓿浸湿,最终使这些苜蓿得以发酵。20—30天后。苜蓿的汁水完全被下面的混合肥吸收,使混合肥进一步腐熟。这些混合肥一直被埋在这些坑里,直到要开地种植下一季的作物。然后这些与淤泥一同发酵形成的有机物质会被人们分三次,每次好几吨地运送到田里。

这些粪便在收集、装载好之后,通过15英里的水路运送到目的地。船靠岸后,它们就被卸下,然后与淤泥混合在一起。这块地上之前种有苜蓿,现在被挖了几个坑,坑里堆放有冬季的混合肥。砍了一些苜蓿之后,人们会用肩膀将它们挑到坑边,然后将它们一层苜蓿一层淤泥地堆放好。在形成肥料之后,它们会被分配在田里,之前坑里挖出来的泥土这时会被回填进坑里。因此,每块种有作物的土地上都会施有一定的堆肥。

以上这些就是中国农民所承担的任务,他们相信这样做是值得的,并能得到预期的结果,因为他们的土地很少但要养活一个大家庭。这些做法在中国很普遍,它们在维持超高的土地生产力方面发挥着至关重要的作用。由于堆肥的重要性,因此我们花了大量的工夫去寻找不同阶段堆肥的制作方法。图8—10所示的是将苜蓿与淤泥混合形成堆肥的准备过程。图的左边,淤泥已经从运河中挖出来;图的中间,路人正行走在乡间的木桥上。当要抽水灌溉稻田时,人们会给水牛搭建一个锥形的茅草房。图的右边堆放有两堆刚刚砍下来的新鲜苜蓿,旁边一位妇女正将苜蓿盖在淤泥上,而男人则从田间挑回更多的苜蓿。我们是在晚饭前拍摄到这张照片的,当人们离开了之后,我们又从另一个角度近距离拍摄了一张照片,如图8—11所示。图上,淤泥挖起来几天后就变得有些僵硬,将它们摊开再放回田里就变得很困难。因此。人们会用桶从运河中挑一些水过来以降低淤泥的硬度。他们用水将淤泥和成稀泥,以方便浸透苜蓿。一层苜蓿一层淤泥地堆放好了之后,人们会卷起裤脚光着脚踩在上面,使这堆材料变得密实。旁边还准备好了更多配制堆肥的原料。

沿着拍照片的路往前走,我们看见了如图8—12所示的从运河中挖起淤泥制作堆肥的场景。在运河的一边,这家的孩子正用一个竹条编织的蛤壳形的铲斗从运河中铲起淤泥,挖起后将它们堆放在小船的中间部分。这个铲斗的开、关可通过一对竹柄来实现。运河的另一边,在堆肥旁边。母亲正用着一个稍大的同样有竹柄的铲斗清空一艘小船。堆肥上的男人是一个很好的参照物,帮助我们判断工具的大小。

图8—12 船上的年轻人正用竹柄控制铲子从运河中挖取淤泥

我们在另一条运河的岸边又看见了一堆堆肥,如图8—13所示。我们用雨伞衡量那儿堆肥的大小。这堆肥的占地面积约有10×10平方英尺。6英尺高,其中绿肥的重量超过了20吨。那儿另外还有两堆肥料正在被配制,每堆的面积都达到14×14平方英尺。另外,旁边还在为配制6堆这种堆肥肥料准备,因此,肥料总共是9堆。

在20多天里,这种含氮的有机质和淤泥中细土颗粒一起发酵。这真是一种很了不起的做法,尽管方法古老,但其原理只是最近才被世人发现,视为农业科学的重要原则,即有机质与泥土一起能腐烂得更快,从而将其中可溶解性植物肥料释放出来。把堆肥这项费时费力的工作视为无知行为的观点是错误的,是一种缺乏思考、理解和应用能力的表现。假如美国的仅业要养活日本一半的人口,我们需要采用和当前截然不同的做法。可以预见,他们使用的人类劳动将会减少,但效率将提高。但是,我们的农民并没有掌握他们的基本农耕知识,更不用说了解作物种植过程中需要的更为持久、更好的土地管理方法了。

图8—13 一堆制作完成的堆肥

后来,我们赶在插秧前回到这里,看看这些肥料是怎样被施用到田里的。图8—14是当时拍摄的照片,显示的是3月28日上午一家人的所有活动。这家人居住在附近的一个小村庄里,他们分到的土地有2英亩。这些地被田埂隔成4块水平矩形。这幅图上可以看到其中的三块,第四块则在图12—13上。在图8—14的上半部分有间茅草棚,茅草棚的下面有一只被蒙住眼睛的中国本土水牛,它被拴在一个大木泵的转动轮上。水牛带动泵转动以抽取运河中的水来灌溉图中突出位置的土地,使这些土地变得更松软,以方便犁耕。站在滚动转动轮上的是两个小女孩,一个12岁,一个7岁,家里年龄最小的小孩也来了。他们站在上面主要是为了娱乐,同时也帮忙照看牛,使牛一刻不停地工作。这时土地已经足够松软了,父亲已经开始犁地。牛每走一步,它的膝盖也随着弯曲一下。还在这块田里,如图的下半部分所示,有一个男孩正用手往田里撒苜蓿堆肥,他特别小心地撒着,尽量确保将肥料均匀地撒在田里。在父亲开始犁地时,他就已经在田里绕了一圈。这些肥料是从运河边运来的,另外还有两个人在忙着将这些肥料送到其他的田里。在图的第三部分中,一人正用扁担挑着一筐肥料。这幅图的底部是一片成熟了的油菜地,油菜已经收割完了,等着人们运走。旁边有两个男人正在将这些油菜绑成捆运回家去,而在家里,女人们则会将油菜籽剥出来,剥的时候非常小心,尽量不弄断秸秆。因为在将油菜籽剥出来之后,这些秸秆可以成捆用作燃料。油菜籽剥下之后就被放在地上,然后拿去榨油,榨好油之后留下的渣就会被用作肥料。

图8—14 一个家庭在稻田上施肥和犁田

油菜因其巨大的经济作用而引起人们的极大关注。油菜是芥菜和卷心菜的近亲,它在早春还比较凉爽时就已经开始迅速生长,在种植水稻和棉花之前就已经开始发芽,它的幼苗和叶子汁水丰富,富含营养,容易消化,是一种常见的食物。它可以生吃,也可以煮熟后再吃,还可以用盐腌制以便冬天食用。油菜籽成熟之后秸秆是很好的燃料,油菜籽可以用以榨油,油可以用于照明也可以用于烹饪,渣还是一种广泛使用的肥料。

早春时节。这儿是一片绿色海洋,一眼望去尽是油菜。一段时间之后就开始变成一片金黄,最后当叶子掉落、油菜成熟之后,田里就变成一片灰色,就像奶牛一样,油菜能用于生产植物油,每100磅的油菜籽能产出40磅的菜籽油。这些油可以食用,可以燃烧,也可以出售。假如将油菜渣和灰作为肥料施用于田间,那么土地的肥沃程度能够保持平衡。菜籽油中的碳、氢和氧主要来源于大气,而不是土壤。

在日本,旱地和水田上种植的第二茬作物都是油菜。1906年,日本油菜籽的产量就已经超过5547000蒲式耳。榨油之后的菜籽饼价值是1845000元,再加上进口的部分,菜籽饼总价值达到2575000元。然后将全部菜籽饼用作肥料。而榨好的菜籽油全部用于出口,日本每英亩地油菜籽的产量在13—16蒲式耳之间。照片上土地的主人预计每英亩地产出的菜籽大约是640磅,价值6.19元,每英亩地产8000磅油菜秸秆,作为燃料的价值是5.16元。