第一章 水环境与华北社会

水是人的生命要素,也是动植物生产最重要的环境条件。水资源管理往往涉及到一个广大的地区,将河流改变方向,需要一个地域社会的共同努力,正是这种对社会组织的要求,导致了各种社会管理体制的产生。灌溉系统所涉及的地区,也是古代文明的中心区。16世纪以后华北水环境与早期社会稍有差异,对水的管理却有很大的变化。在河北平原上,有三种水资源的管理方式,一是中央集权对河道管理,清政府对海河流域设总督一级的官员管理,这是前所没有的;另一种政府管理下灌溉事务,像天津沿海农田的开垦那样,由官方经营河道、闸与农田分水;第三种像滏阳河流域那样,乡村社会完成水利管理。从规模上看,政府管大水域,乡村管小水域,乡村社会所管理的水资源是小生境的。大河防洪归王朝政府,大片的荒地与积水之区的开发也归官方。大清河流域的水环境从明到清,经历了从清到浑,从不治到治的变化,治理的内容不在乎官设的机构变化,而在于水利内容的变化。海河水系涉及到北京的安全,国家要负责永定河和其它河流的堤防事务,大清河水系的浑与清也从水利内容上影响着治水决策。这里要揭示的,不但是大清河水流特点及其与环境的关系,同时也阐述管理政策与环境变迁的关系。

第一节 环境变迁与大清河治理的“清浊分流”

大清河水系位于海河流域的中部。其上源分为四支:拒马河──白沟河一派为北支;雹河为别支;唐河为中支;沙河、潴龙河为南支。大清河段通常是指白沟河与南拒马河汇流后的河段,下游一直于合北运河处,清人有时又将此段细分为大清河、玉带河、台头河、淀河。“大清河者,总集七十二清河之委以汇入东西两淀诸河之总名也”。[1]由于与周边几条浑流相比显出其水清的特点,故称为大清河。“北邻永定、南界滹沱水,皆浑浊,此介其间,独能清激,故曰清河”。[2]周邻诸水有清有浊,浊流是子牙河和永定河,它们时而加入大清河,时而退出,堤防的不同,政府的改道决策,都影响着大清河的水质和淤塞程度。

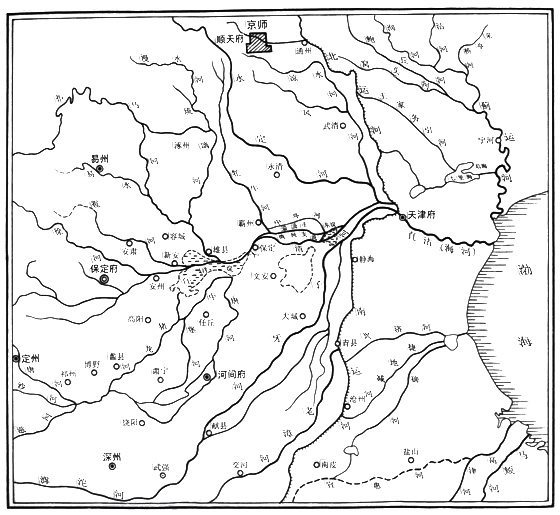

明清时期大清河周边地区的水环境与宋代相比发生了很大的变化。宋时这一带积水甚丰,一片汪洋,属于塘泺地带。滹沱河汇唐、沙、滋诸河,南入边吴淀而入大清河。大清河当时难分水道,在霸州一带的有广阔水域。“缘边塘泺,其一水东北起霸州莫金口,西南至保定军父母寨,合粮料淀、回淀诸水,横广二十七里,纵八里,其深六尺,后废。又云:初霸州至保定军并塘岸水最浅,故延平、景德中,契丹南牧,每以霸州信安军为归路。”这一广阔水域是为挡契丹大军南下的。在上游雄县一带,即西淀一带,是一个更广大的淀泊地带,“沿边塘泺,东南起保定军,西北抵雄州,合百水淀、黑羊淀、不莲花淀为一水,衡广六十里,纵二十五里,或十里,其深八尺或九尺。”[3]大清河后期的河道的形成是诸多浊流不断地进入和淤塞有关。永定河曾在金元以后向西南迁移,加入大清河水系,明初迁入固安、霸县地区,先后由蜈蚣、牤牛、黄家等河入注大清河,其下游在大清河之北来回摆动。滹沱河也常入大清河一带,在河北平原上,此河“性最善徙。即束鹿一县而论,若北辛庄、炮台营、张岔口、石碑庄、皆其故道,而且旋滚旋淤,并无旧槽可志”。[4]滹沱河的一支入西淀后,淤塞使大清河从西淀系统中慢慢形成。《雄县志》中有:“清河源本滹沱河,由晋州于束鹿城南分为六支,其最北支自行邱县万石桥来入雄境,会为蒲淀,(淀方十里,石桥村在其中)水本浊,至此潴而澄之,逐清其北流出淀处日清口门”。[5]在各浊流汇入中段的淀泊地带后,大清河数支才开始出现,最后变得像一般河道那样。(见图1.1)与此同时,西淀水域进一步缩小,正是这种自然地理的格局的限制,明清时期的大清河总是受到淤塞的危协。

图1.1 清代大清河周边水系形势

18世纪初,为了防止永定河浊流对大清河的侵袭,永定河上、下河段筑堤,在固安、永清一带,早期的永定河常侵入牤牛河后入大清河。康熙三十七年,“建竹络坝以断之,勒河东转,而南大堤遂从此起。”[6]永定河因此东迁河道,水归三角淀。[7]北部如此,大清河南部是子牙河,清政府主要建千里长堤以防子牙河的浊流侵袭。永定河筑堤后不再与大清河主干河道交汇,泛滥的洪水却经常影响着大清河,子牙河也常从古洋河入五官淀。总之,大清河一直受此二浊流的扰乱。另外,大清河本源也有一个变浑的过程,入西淀诸水受太行山森林破坏和水土流失的影响,愈加变浑,入西淀后,通过西淀影响大清河。由于大清河两边的淀泊地带在清代的蓄水、容水功能都发生衰退,大清河的洪水防御也受此影响。要治理整个海河流域的洪水,关键在于理解大清河的排水环境,大清水的排水关键是防止浊流对大清河的影响。长期以来,二淀和大清河治理的清浊分流问题常成为官员们关注的焦点。

一、唐河对西淀的淤积

大清河上纳西淀和众多河流。西淀的界限定于乾隆二十八年,以雄县张青口(今文安县舍兴西北)为界,口西为西淀,口东为东淀。[8]这种划分法其实忽略了大清河道,也说明大清河道在当时仍与淀泊地带连在一起,是一个非常宽泛的地河流与淀泊相混的地带。张青口以西有柴禾淀(百草洼)、大港淀、烧车淀、白洋淀等,均属西淀。白洋淀承接潴龙河、唐河、清水河、金线河、府河、漕河、瀑河、萍河等河之水,俗称“九河下梢”,发挥着至关重要的缓洪、滞洪作用。古代白洋淀很大,2500年前,黄河流经这一地区,一度变小。[9]白洋淀解体后形成若干个小淀泊。隋代兴修永济渠,太行山一带的河流排泄受阻,淀泊系统又有所发展。北宋以后,800里的淀泊屯田防线使这一带所有的淀泊系统进一步扩展。“东起雄州,西至顺安军,合大莲花淀、洛阳淀、牛横淀、康池淀、畴淀、白羊淀为一水,衡广七十里,纵三十里或四十五里,其深一丈或六尺或七尺”。[10]这个白羊淀即狭义的白洋淀,明代的规模为“周六十里,与安州、新安、高阳共之。深广四通,芰荷交匝,望之若江湖焉”。[11]近代的白洋淀水景秀美,有“华北明珠”之称。

元朝定都北京,太行山一带森林采伐严重,京城内京官争起宅第,大兴土木。还有大量的寺院,“穷极土木,侈用金碧”。[12]防守部队和商人不顾禁令大肆砍伐。明初长城以内的山西沿边一带“树木最多,大者合抱入云,小者密比如栉”。成化以后,商人引诱地方豪民砍伐,“伐山不下万株”,“延烧者一望成灰,砍伐者数里为扫”。[13]在山西静乐县,昔日“林木参差,干霄蔽日,遮障烟尘,俨然天然长城。迩来禁令稍驰,有借称王府势官砍伐者,有假托寿木桥梁采取者,有贫民小户盗贩者,络绎道路,日夜不休”,芦芽山被“砍伐殆尽”。[14]五台山在明代是林木茂盛的风景胜地,永乐以后,入山伐木者,“千百成群,蔽山罗野,斧斤为雨,喊声震山”。“川木既尽,又入谷中”。[15]林木被伐得百不存一,到万历年间五台山已是一片光山秃岭了。[16]森林砍伐在明中后期的后果已愈来愈严重,“数十年生成之木,供官私砍伐之用。即今伐之十去其六七,再待数十年,山林必为之一空”。[17]北京的燃料需求对近处山区所形成的森林破坏更为严重,易州山厂是明代专烧薪炭供应内府的场所[18],由于周围森林的不断消失,其驻地也一迁再迁,易州原来“林木蓊郁,便于烧采”,到明末“数百里山皆濯濯了”。[19]在这种林地环境减少的情况下,水土流失量必然加大,一些大清河上源河流的泥沙含量上升,对大清河地带的淤塞加剧。唐河、沙河下游的白洋淀在弘治年间开始受淤,明政府曾在淤为平地的地方设牧马场。正德十二年,由于杨村河(即现在的潴龙河)自河间蔺家口北决后入白洋淀,白洋淀又再度扩展。[20]由于下游不畅,上游水灾明代起开始频繁,杨村河在洪武十四年一次决口后,其后70多年决口达20多次,堤防已难有效用,“决辄坏民田庐,今辄促人徙为堤防之,辄复坏。”[21]白羊淀的淤塞必须影响大清河的水流形势,出水的流速加快后,河道稍一淤塞,即成灾害。

清代太行山一带的森林继续破坏,因边林防御作用的消失,政府的管理也进一步松驰。华北平原各河流的太行山上游地区的森林砍伐和水土流失达到了一个空前的规模。商人长期用唐河运输木材,“秋水时至,松山之材,浮河而下。”到光绪年间,利用河道运木材的事已成“故老相传”的事。[22]不但木材资源已经枯竭,燃料资源也越来越少,“至于木炭,皆取给于山林,山民焦额爆背,墮指肤用三日之力,仅得炭数斤,第山之生材有限,而民之采取无穷。山麓既尽,取之危崖,危崖既尽,取之虎穴矣”。[23]在这种状况下,水土流失只能进一步加强。清政府在清末对山林的管理强度进一步减弱,这一带流民增多,生态破坏已经发展到草被破坏阶段。在完县,“当清之未叶,变乱频仍,饥馑洊臻。人民流亡载道,迁至山间者逐年增加,其职业除伐木为薪外,惟事垦种。不数年唐河上游之山悉告濯濯。一逢大雨,水泥骤下,万流俱集。自光绪十三年以来屡冲屡垦,无隔岁不冲之田,无一年成田之事”。[24]唐河上游一带不但森林皆无,杂草植被也遭受了破坏,水土流失比以前加倍的增加,致使暴雨时泥沙俱下,对河道的淤积作用更加严重。由于水土流失,唐河在清代已成为一条有名的浑河,“唐河尤浊,全系泥浆”。[25]其他入淀河流也同样地出现泥沙量上升的现象。唐、滋、沙三河集祁州三岔口,汇为潴龙河,经过博野、蠡县、高阳等县注入白洋淀,“入淀时,水宽行缓,泥沙下沉,动辄淤塞尾闾。”[26]白洋淀的淤积以前所未有的速度进行着,1950左右上游水库建成以前,潴龙河、唐河的入淀泥沙量年平均370万立方米。[27]河道淤积引起水灾频繁。

为了稳定畿南河道,清政府面对诸多已经淤塞且极易泛滥的河流,只能筑堤。这一政策实际上承自明代,唐河明代就有堤防,肃宁县的唐河堤在县城南二十里。“堤起自蠡县之三岔口,东至韩村张王口,回曲五十余里,口岸凡十八处。失时不修。”[28]未筑堤以前,泥沙还可以在一个广大的范围内沉淀,束堤后,泥沙直接向白洋淀倾泄。由于白洋淀的顶托,河道本身也淤塞也很严重,洪灾因而加剧。自温仁以下,白洋淀以上,四门堤以西形成了一个经常水深2米的“唐河泛区”。泛区内河槽变化无常,北滚侵占清水河之河道,顶托清水河及府河洪水的下泄,大片农田被淹。[29]在高阳县,明代为了防水泛滥,花费已经很多。孙承宗的《车道口堤记》中有:“濒白洋有河曰潴龙,逆而南可二十里,或曰高河之遗也。岁久而壅,渠不受淫潦而洩白洋之水于两岸,于是岁发民夫防[护],两岸合之可四五十里,费以千百计,犹若束狞狰而悲不羁。久之,两防不时筑而河岁决”。到清代,堤防建设进一步加强,入淀浑、流清代都建了堤防。束鹿县城南防堤有四,“防鸦儿河者,曰赵念、红花;防滹沱河者,曰张岔口、白莲口”。除了建堤束水以外,还建闸以备灌溉,建涵洞以疏水道。新安县内的四工闸,雍正四年建,“引新河水南流入大殷淀,乾隆十年改为涵洞”。[30]这些水利工程使清代中期白洋淀附近的堤防增加了许多。

民间小农并没有关注于堤防本身,他们关注的是河水泛滥后的留淤地。在诸河入白洋淀处,他们设坝挡水,留淤开垦。明代嘉靖年间,雄县一带的“近水居民,一遇河发也,遂设坝为渔,则水积而土存,因致沙淤也,逐私耕为业,复下椿而逼水,积之久则河渐平,水渐逆”。[31]明末清初以来,随着大规模筑堤的开展,西淀附近的隔淀围垦也逐渐严重,许多淀泊被淤,许多淀泊被垦。马棚淀在宋元时期“周二十里”,那里原有牧马场,清时基本上淤塞;石臼淀在以前“方五里”,清时淤塞。[32]白洋淀、烧车淀、马棚淀等地围堤内的水围村有36个,淀边半水围村62个,1983年的人口已达19万。[33]这些村庄都是明清时期占水围田而成,都进一步加剧了水环境的恶化。从顺治元年到光绪七年的237年间,白洋淀的面积缩小了十分之九。就白洋淀的淤积速度而言,以前的速度无法估计,以1924—1966的淤积量计算,42年间总容积减少了32.25亿立方米,[34]每年的淤积量达0.77亿立方米。

二、永定河对大清河

明代政府并不太理视永定河的治理,大修永定河开始于清代中期,建设的首要目标是防止北京受到永定河的冲击,同时保护永定河泛滥区的居民安全,这才有了修堤与改道。在石景山以下,北岸的河堤是石堤,南岸是土堤,可以决堤淹民。北边的北京因石堤而“永定”,南边的农田却经常遭灾。[35]大清河在文安县的玉带河分段,一段时间甚至与永定河合流,称为会通河,“水小则分流,水大则混合”。下口处永定河与大清河的会合处是在北运河之前,“东流入津境与永定河合,下合北运河入海”,就是三角淀地区。[36]永定河对许多地段的水环境产生了重大影响,并引起不同的水利对策,从区域上讲,可分为西淀区和东淀区。

1.对西淀的影响

由于太行山和长城一带森林破坏,永定河在明清时期更加混浊。自元初开始,上游地区已经利用永定河水路运输木材,明长城的修建和北京城建设同样对永定河上游森林破坏极大。清代移民向长城外迁移,永定河上游地区农业开发程度加强,植被破坏进一步升级,下游的淤积、改道、溃堤也越来越严重。明代永定河下游尽管经常泛滥,固定河道却有二条,在固安县县城附近二分,东股入三角淀,西股入大清河中段。明代以前有过断断续续的筑堤,“有刘师堰,魏刘靖所筑,后废。又东南为白狼窝口,旧筑堤于此,袤百六十余丈,曰固安堤。又东分二流,入通州及良乡县界”。明代的这种堤作用很小。固安县在“明正德年中,桑乾河堤溃决,禾黍之场悉为巨浸。嘉靖初徙流县北十里入永清界,雨潦浃旬,辄有冲决之患。”[37]清代的永定河河身在明永定河的东边,从固安入北运河,“合凤河、又会大清河、子牙河、北运河为三汊河,又会南运河于海”。下口在一个河道密布的海河起点处,永定河又常摆动,南淤塞大清河。北京附近水灾泛滥,甚至对运道产生影响,威协北京的粮食运输。康熙三十七年束堤以前,永定河下游仍在东淀与白沟一带摆动。“霸州、文安等处,因保定之河水与浑河之水汇流于一处,势不能容,时有泛滥”。[38]由于容水范围广,泥沙在淀泊外围和永清一带沉淀,入淀时水不太浑。这时期永定河经常直入大清河中段河道的主干道,迁徙时也常直接合白沟河入大清河。多次在芦沟桥以下改流入白沟河,不但淤其主干道,也淤积西淀系统。1651年,永定河自永清徙固安迤西凡七十里与白沟合流而入新城界。[39]入白沟河后亦合牤牛河,牤牛河本身“重浊”,联系形成更大的浊流,自北而南,直接冲击大清河。“横载清流……推拥泥沙,愈积愈远,致四十里,柴伙淀尽变为桑田。内逼大港淀,十淤其五,清流不得远赴张青口”。[40]在这种情况下,永定河下游的筑堤几乎成为必然了,束堤后洪水亦入三角淀,也就是大清河的末段。水涨时由金门闸分洪永定河之水入白沟河,再入大清河中段。1834年,洪水便是由金门闸入小清河,再经白沟河入大清河和其它淀泊。光绪20年以后,清政府在卢沟桥石桥西侧修建了8孔减水坝,直接分洪入牤牛河而归大清河。从1924年至1949年的26年间永定河向小清河分洪16次,平均3年2次。[41]总之,由于永定河常入大清河中段,不但下游三角淀自然成淤,中段也常有受淤的现象发生。

2.白沟河

白沟河以前不是浑流,“上游即巨马河,亦名琉璃河,而实仍一清水”,其下口直接注大清河或西淀系统。在雄县,“顺治初自城西北五里庄头村决口,西南流迳西槐等村入新安烧车淀”。[42]永定河常入白沟河,白沟河就成为一时的浊流,并构成对西淀和大清河的冲击。最先受淤的是柴禾淀,柴禾淀又叫百草洼,北有大清河,南有赵王河,西承赵北口十二连桥,当白洋淀洪水过大,赵王河不能宣泄时,洪水流经柴禾淀入东淀。永定浊流由白沟河入柴禾淀,柴禾淀的淤积严重。白沟河“原向东流,……后决雄县东南之大湾口而入淀,遂致壅遏西水,柴禾淀亦壅淤大半。”[43]“盖白沟涨时,近自诸山而下,推拥泥沙,所至填淤。四十里柴禾淀,变为桑田什三四矣”。这一带淤塞之后,直接堵塞白洋淀诸水在赵北口的通行,“赵北口,居西淀之中,旧有石桥八座,白洋淀之水皆由桥下东流,实西淀之咽喉也”。雍正三年,为使西淀流水畅通,怡贤亲王又增建三桥。只是“白沟浊水,自北而下,出河门而横载清流,”情况仍未改变多少。在关键的药王宫一段,河形曲折,淤积严重,西淀之水在赵北口阻塞严重。雍正四年曾挑挖一次,“经汛而其淤如故”。[44]乾隆三年进行过一次较大规模的治理,“开西淀白沟河故道,使入中亭河。于九桥之下桥南别疏一河,由药王庙南出张青口,濬青门河。由毛儿湾开口,从十望河故道别派分流。”与此同时,“濬中亭河,即以土筑堤。金门闸之西引河改由故道,使不入中亭。于苑家口叠道建木桥洩水道行,则西淀咽喉畅矣”。[45]尽管清代的治河决策者们注重柴禾淀、赵王河的疏浚,由于永定河的分洪以及大清河的右堤的决口,淤积仍严重。清末民国时期也进行多次疏浚,大量浑水仍经常漫流入洼,致使北部淤高到6.5-7.0米。1939年雄县八排决口,莲花淀、高家港、黑银港、骆家淀等长7.5公里,宽2公里的洼地平均淤高1.5-3.0米。民国时期曾修建了大清河秃尾巴堤以挡永定河决口浑水,但因新镇一带大清河河道狭窄,浊水反而倒灌白洋淀和白草洼。赵王河的淤积并未得到改善,反在一定程度上限制了白洋淀的泄洪。[46]1949年后,当地政府分别于1962、1965年进行了白洋淀下口的开长工程,开辟了新河道,赵北口修筑了溢流堰,百草洼遂隔离于白洋淀外。[47]

由于白沟河直入大清河主干道,早期的清浊分流之策很明显在白沟河上得到体现,入清河处的形势是“推拥泥沙,愈积愈远,致四十里,柴禾淀尽变桑田,内逼大港淀,十淤其五”。这种淤积使得大清河主道“不得远赴张青口,改在药王行宫之北,从老闸口出。”浊流也不入清河门,最后入老闸口,清浊流在老闸口相遇,淤积泛滥更加严重。“终年倒灌,西抵新安镇,直注白洋。安高积水,皆无出路,则泛滥危害”。有人提出“欲浚清流,必先令浊流别出一道,方有把握。”[48]尽管治水者希望清浊分流,只是各处分流都有难处。挖白沟河入茅八湾的故道是实现改道是一种方案,却“工费浩繁,非局外所敢轻议也”。[49]乾隆三年曾开白沟河故道“使入中亭,于九桥之下南别一河,由药王庙南出张青口,浚青门河,由毛八湾开口,从十望河故道别派分流,濬中亭河,即以土筑堤,金门闸之西引河改由东道使不入中亭,于宛家口叠道建木桥洩水道”。[50]乾隆十年又开王克辅引河,此河自西南向东流达于卢僧河,再往南又有西槐河分出,此河入流通淀,达新安之烧车淀。拐弯抹角,堤防建得越来越多,越来越高,“从堤上视,有建瓴之势。且西淀汇七十二清河之水,经苑家口一线,咽喉下归东淀,盛潦之时,往往疏消不畅,漫溢为灾。而文安城郭,半浸水中,虽旋将堤缺补筑完固,不过障淀河之水使不复出,而无法消田中之水,使之分洩。每至四五年水涸之后,始可播种,居人苦此者,数百年矣,时有议撒去堤障,使变成水乡者,然城郭田廬所睚,与情亦难”。[51]白沟河在清代民国时期一直未得到解决,1969年新盖房枢纽工程完成,才彻底解决了泥沙淤积问题。当十方院保证水位在9.1米以下,新盖房枢纽工程利用白沟引河向白洋淀泄洪,入白洋淀后调蓄沉沙,然后经南支河道下泄,避免了对南支河道和海河干流的淤积。当新盖房间闸上水位超过12.5米时,白洋淀十方院水位超过9.1米时,关闭白沟引河闸,洪水由新盖房分洪道下泄。[52]这相当于有两条分离浊流的水道,效果自然非清代可比。

3.束堤前的一水一麦与束堤后的影响

东淀是一些淀泊汇水地带的总称,亦可称大清河下游。这一范围很大,单三角淀的面积就很大。“三角淀……周回二百余里,即古雍奴水也。《水经注》:雍奴者,薮泽之名。四面有水曰雍,不流曰奴。其源曰范瓮口,王家陀河、掘河、越深河、刘道口河、鱼儿里河皆聚于此,东会于直沽港,入于海。一名笥沟水。”[53]康熙三十七年以前,东淀“渺然巨浸,周二三百里,清泓澄澈,中港汊纵横,周流贯注”。[54]这时期永定河尚未筑堤,洪水泛滥时直接入淀。东淀那时并未被淤塞。为什么?方苞讲得很清楚:“自前明以至康熙三十七年,浑河之水,未尝不由淀以达运河,而绝无填淤,其故果安在哉。议者谓:故道南入会通河,流清而甚驶,故无停淤。此得其一,而未知其二也。河流虽驶能荡刷泥沙使不停耳,能使泥沙别出两淀之外哉?盖缘夏水未起之前,秋汛即落之后,浑河经流,本不甚大。其挟众河之泥沙而沛然未御者,唯秋之涨未然。而河行固安,霸州时,其固道未无堤岸,故散漫于二邑一二百里之间。旬日水退,而土人谓之铺金地者,皆泥沙之所停也。停于二邑之平地者多,则会于清河而入淀者少。而又以数百里之深淀容之,故三百余年,虽少淤淀底,而不冗其形。”[55]

这种情况形不但未对大清河造成很大的影响,肥沃的“铺金地”也带来了“一水一麦”农业收成。“卢沟桥以下,淀池以上,一望平芜,虽不过年年过水,而水过沙留,次年麦收丰稔,所谓一水一麦是也。”[56]随着“一水一麦”区的人口增多,河水为害使居民得不到稳定的定居生活。“自元历明,冲齧奔溃,屡修屡决,迄无宁岁”。[57]金代永定河只有4次决口记录,元代漫溢达17次,明代276年中永定河决漫溢高达29次,有4次对北京构成直接的袭击。[58]清王朝统治稳定后,开始考虑对永定河的治理。康熙前期,堤防基本上集中于永定河上游,“至于下游,则向无修防,任其散漫。故宛、良、涿、新、雄、霸、固永之间,久为患苦。”[59]康熙三十七年,永定河下游的工程由康熙皇帝“亲临视阅,命抚臣于成龙,大筑堤堰,疏濬兼施,自宛平之卢沟桥至永清之朱家庄,汇狼城河注西沽,以达于海,延袤二百余里,广十五丈,五月,工告成,赐名永定河。”[60]永定河束水入淀,在下游永定河入三角淀处设立了三角淀通判经营水道,按时疏浚捞防淤积。“康熙壬申春,导浑河由永清之北东入淀池,其时规制初创,无专司经理之员,积久壅遏,逐复迁流而南拦入会同通河。固、霸、新、雄之野,岁有漫溢,迨三十七年改自固安北东汇狼城河归淀,建设分司,添募河卒,自是疏濬之功,岁有常例,而浊泥底定者,垂三十余年”。[61]三角淀的招人捞浅已经形成了一套制度,只是在大清河通畅时,政府常为节省经费而废弃浅夫,出现“河淀淤浅”现象。[62]

永定河束堤入淀以后,东淀淤塞加剧,乾隆时期的人们怀念早期的那种自然生态,奢谈束堤前“一水一麦”的好处。在舆论的误导下,孙嘉淦作了一次大胆的尝试。他于乾隆五年在永定河二工十号开堤放水,使永定全河入当时的西股引河,即永定河之故道,“任其漫流”,试图恢复“一水一麦之旧,”这次行动却引起灾难性后果。村庄被淹,民不聊生,儒生们在实践面前终于承认了人口压力下的治水选择。“旋因今昔形势不同,村庄棋布,田庐被淹。于六年二月经大学士鄂尔泰奏准堵闭,复归大堤之内,照旧修防。至乾隆十七年,总督方观承奏准堵截西股引河,止存东股,东股亦有筑堤”。[63]治水必须保证人民基本的生活条件,只有筑堤才能提供这种保证,任河泛滥只能是人口压力极低时的措施,高人口密度时还如此行,只能造成灾难。一些农民为了生存,留在堤内生活。乾隆十五年,皇帝看见“永定河身之内有房屋,询系穷民就耕滩地,水至则避去,虽不为害,但其筑墙垒坝,未免有填河之患,可即查明见在户数,姑听暂住,嗣后不得复有增添。”束堤后永定河对大清河的冲击主要在灾时,河堤有许多闸和涵洞,分洪时排水直冲大清河。除金门闸以外,高桥屯涵洞有三个,“在霸州城东南三十里,下六汛民堤,高桥屯西,乾隆四年,总河顾琮等挑金门石坝、长安城草霸,引河以东股引河入黄家河之水归高桥,堤北为津水洼,堤南为淀池,因请于高桥屯西建木涵洞三,设版启闭。引河水大,啟版洩放于淀;引河断流,淀水增盛,则闭版以防内灌,每涵洞宽八尺,入深一丈。”北埝涵洞有七个,也为了分洪,“为宣洩京南沥水入淀之路,北埝留涵洞七以资分洩。六年,下口之水溃郑家楼民埝北折,由葛渔城沿北埝入沙家淀,恐河水北侵,加培北埝围淀,堵塞涵洞六”。在大部分时间内,为了防止淤淀,涵洞开了又被堵上。[64]

浊水束堤后流速增大,清水不敌,大清河下口倒漾。束堤前的永定河较为漫散,尽管下口归淀,泥沙沉淀并不多,大清河之水完全可以抵得过浊流,下口处形成以清刷浊的局面。束堤后人安居了,水环境却出了大问题,东淀淤积程度加大,大清河的许多支河淤塞,全淀所受六十余河之水,纳于一线之河台头河,汛期形势危机。在这种情况下,雍正年间在下口地区也开始实施清浊分流之策。

4.东淀淤塞与下口治理

浑流入淀之后,东淀淤积加速,被淤淀泊有高桥淀、胜芳淀等,大清河下游的一些支流断绝。束堤后的永定河早期入淀处为安澜城河(亦名琅川),“北支诸河凡东达三角淀者,必经于此,乃改河之后,甫及两年,郎城河口受淤,永定亦东阻不下,遂倒漾而西。”此口淤后,官方另改大城县辛张(章)河入淀。历时二十七年,胜芳淀和辛张河淤。辛张河是东淀的咽喉要道,“凡东淀中支渚水东达王庄坨者,必经于此。”[65]河淤引起整个海河水系的格局危乱,“自定入淀来,高桥淀淤而信安河绝,台山一汊并入胜芳。胜芳淀淤,而辛张者绝,台山、赵家房二汊,并入台头。张家嘴河淤,而东沽港绝。是淀之下口诸河,皆可断港,又病于宣泄之隘,所持以通流者,惟台头一河耳。以全淀所受六十余河之水,纳之一线之中。”[66]

鉴于辛章、胜芳淀已淤,阻碍海河体系的入津之路,雍正年间怡亲王在“郭家务改河东行,复开下流之长甸河,引迳三角淀而注之河头,与清河会。周筑三角淀围堤,以防其北轶。又以河性善淤,奏明逐年挖浅,俾河流不致迁徙”。[67]他将整个东淀系统分割,引永定河“别由一道入海,毋令入淀,逐于永清之郭家务改河东行,复开下流之长甸河,引迳三角淀而注入河头,与清河汇。周筑三角淀围堤以防北轶。”这算是早期的清浊分离的之策。“又以河性善淤,复设夫挖浅,俾河流不致迁徙。然嗣是日久淤深,下口亦屡有移改,惟南高北徙,北高南徙,游衍于遥堤之内,又水过之后,土性愈肥,居民贪幸获之利,尔田尔宅亦不以浸淹舍去。”[68]这次清浊分流以淤塞三角淀为代价。此后的三角淀通判主要负责日常疏淤。乾隆三年,三角淀的“垡船达二百,凡行船四十,土槽船,牛舌头船各八十,用银一千六百两,衩夫六百”,到乾隆十年,又增添“土槽船二百衩夫六百。”[69]

以后的淤塞仍是不断发生,永定河北部逐渐淤高,下口治理也愈来愈难。“自六工以下,洼下俱变高原,旧堤遥埝之间,无路可为导引。”一引起人提议引浊流南入大清河。陈仪反对这种建议,“督河诸臣奏改永定河,原议导之南流,不设堤堰以遂其散漫之性。城池村落逼近河流者,建筑护堤以防其冲齿之虐,疏引浊流填淤窪碱,以收其肥饶之利。措置上游皆可谓善矣,惟东西两引河下口筹画未周,不能无遗虑焉。西引河下口入中亭河,无冲刷之力,浊流一入,不一二年即成断港。”[70]淤高的永定河却在避开大清河方面几乎愈来愈难。清中后期沈联芳又提出过入大清河之议:“为今之计,唯有仍复南行故道,较为得地。盖永定河旧由看丹口,迳固安县至霸州,入会通河。今金门闸减水河,即其故道。昔以无堤而受冲决之患,今若束以长堤,导之南注,籍清刷浊,仿江南蓄清敌黄之法,虽不能保其长久,然五、六十年之间,安澜可必矣。”[71]治河当局不愿冒壅塞大清河之险,孙嘉淦提出要大清河下游的叶淀,“永定河南北两岸,现开六闸五引河。其长安闸、金门闸之引河,即系永定河之故道。又今下河于凌汛改流,由郑家楼、鱼坝等口入于叶淀。叶淀乃东淀之别汇,淤之不碍。臣等议于叶淀之东,渐为疏引,使入西沽之北,则永定别行入海矣。”[72]

下口的泛滥和淤涨,“全局清水之尾闾”的杨家河段受到危协。“此河一淤,则通省六十余河之水无路归津势必于杨柳清上下穿运道而灌天津。”[73]为了防止这种情况的发生,从康熙三十七年到乾隆三十七年,永定河六移下口。“此后数十年沙积淤停,更兼连岁异涨,河身逐渐淤高,去路不能畅达,以致旧工新险叠出环生,南激北冲,屡致漫溢。”不能南淤清流,又不能东淹东安、永清一带的城郭乡村,治河者只好从永定河分流中找办法。永定河分洪,特别是金门闸分洪,也有一个淤塞清流的问题。早期金门闸“所洩水于大清河不为患者,以大清河流行通畅故也”,后期“大清河下游达海之路久为永定浊水所淤,去路不通,以致上游处处漫溢为新安、安州、任邱、立安、大城等十数州县之害,年年被灾,是大清河于本河之水已不能容,若复加以永定河分减之水,何以受之。”孙嘉淦对金门闸放水的失败心有余悸,不但害怕因引河放水导致田地受灾,也害怕淤塞中亭河。[74]“乾隆五年九月,孙制府嘉淦在金门闸上流四里,开堤放水,令西股受永定全河,任其漫流,复一水一麦之旧。旋因田庐被害,于六年二月经鄂相国尔泰奏准堵闭,照旧堤防。至十七年,方制府观承复请堵截西股引河,止存东股。亦恐中亭河受此浊流,不免壅塞耳。东股引河,亦未筑堤以前浑河故道也。自毕家庄东南至牛坨,接黄家河,亦入永清县杨家务,霸州铺疙疸、津水洼,达东淀,亦未令其混入中亭河。乃自乾隆十年疏浚后,仅五年而黄家河淤,遂由牛坨南至林城铺,入霸州之旧牤牛河,归于中亭河,盖永定浊流至处,受病往往若此”。[75]另外,永定河下口的淤塞与抬高也使金门闸受淤严重,分洪难成。金门闸龙骨分别在乾隆三十五年、道光三年、十一年、二十三年分别被加高,同治五年干脆筑埝堵闭。只是下口处的淤塞抬高使泛决日益加重,清政府又在同治十五年重修了金门闸。[76]到清末,大清河的中段中亭河又常被永定河金门闸洪水冲淤,大清河经常泛滥成灾。“同光中永定復南徙,大清河达津之路一概淤平,乃破格淀堤,夺路东走与子牙合流,两河相并,宣洩愈难,西淀三十余河之水益拥挤而不得下,大清南堤之屡次溃决,西淀之盗决西堤,均此河无下游,宣洩不及有以致之”。[77]

到清末,由于三角淀“雍塞过半,其淀形可指者,不过王庆坨一角十余里耳”。[78]后期之淀“较之昔日淤几半矣,淀池多一尺之淤,即少受一尺之水,淤者不能濬之,复深复围而筑之,使盛涨之水不得漫衍于其间,是与水争地矣。下流不畅容纳无所,水不旁溢将安之乎,是故借淀泊之地为民间报垦之田,非计之得者也”。[79]清政府努力地清、浊分流,浊水不在此地淤塞就在另地淤塞,都不同程度地影响着大清河。越到晚期,大清河中段淤积越严重。在西沽的下口处,由于“永定屡决,东淀受淤,年甚一年,不知所极。雍塞三汊后,并及会同正派,大清河血脉全不流通。若石沟、若傅官营,河面至河底,不过四尺,几类小沟。铁头堤之东,上承淀尾,涨沙尤甚,估计河槽均在五、六、七尺之间。韩家树更浅,仅足四尺,为舟人所苦。东去稍深,亦止八尺。除西沽外,无满丈者……河边七、八十岁老民,称伊八、九岁时,闻祖父传言,当日大清河重船停泊,但露樯头,后来稍稍见帆,近则全舟俱出,想见昔年河道不下两丈余”。[80]从二丈深的水淤成小沟之水,淤积严重可想而知,政府除了勤加疏浚外也别无他法。

三岔口以下的大清河三支干道清中叶就因东淀受淤而受淤。三支河中“南支泾堂头村、左家庄、石沟村入黑母、柴伙等淀,蓄水东注。”中支“由苏家桥至赵家房之东,迳崔家庄之南,胜芳镇之北,入落坡,慈母、三角等淀,蓄水东注;北支由策城,辛张诸泊,蓄水东注。”随着永定河下口对东淀的淤积,中支和北支淤塞,“黑母、柴伙、胜淓、落波、慈母、三角等淀,赵家、策城、辛张等泊,或仅存浅漱,或竟变桑田”。[81]中亭河段的干道淤积也很严重,此处淤积与牤牛河有关。“中亭河实为大清河分流下东淀要津,关系霸保、文雄全局。且北有牤牛河拦腰汇入,附近洼水复相迸注,必须宽深通畅,方足以宣泄。乃历久废驰,河身节节淤塞,其王家泊以下被永定河雍淤,已成平地”。[82]作为大清河支流的中亭河,光绪年间“历久淤塞,其王家泊以下被永定河淤壅淤已成平地,大清河本极浅狭,又失此一大分流,是以盛涨一至,四出旁溢,为害滋深。近年滹沱北徙,永定南决,并入西淀、大清河而东。秋冬之际,霸保之间,往往浩瀚无涯,民叹其鱼,邻皆为壑。”李鸿章认为大清河“自嘉道以后久失修濬,尾闾不畅,则胸膈壅阻,巨迭于新城、任邱地面开挖减河,分洩盛涨。并将堤工,逐年修筑。上年又将文安县左各庄至台头入淀之处挑濬,宽深使水驶流无滞。”他引入机器清淤也无济于事,整个大清河的清浊分流问题,[83]是一项大工,清末政府无能力完成这种大工。

三.子牙河水系与千里长堤

滹沱河发源于山西繁峙,流经疏松的黄土地,形成浊流。浊水在低洼淀泊地带停淤,停淤后水清,为下游大清河提供水源,也会使大清河变淤变窄。滹沱河很长的一段时间内无固定河道,或为多支,或一支摆动,常对大清河干道和西淀形成冲击。明清时期太行山的植被破坏肯定对滹沱河泥沙量的增加肯定产生了影响,不但如此,滹沱河如果与漳河合流,对大清河的影响更重。“滹沱、浊漳二水,其浑浊迅疾,与黄河埒,每遇沸腾,即溢于河间东之古盐河,经大城东南又折东北循子牙旧河,乱流而趋于文安之胜芳淀”。[84]在文安县淤积尤为明显,“文安一邑河淀,实三郡数十州县之咽喉也,自滹漳之水自石沟村入淀,永定河之水从柳岔口入淀,沙泥败草,填淤一平,往日舟辑通行之处,今已成陆”。[85]下游一带多河交汇,清浊不分。“静海迤诸村落,东有运河,中子牙河,西则淀泊,相距不过十里,地形又甚洼下,每逢雨潦,河淀通连,不惟地亩被淹,而东岸单堤亦甚危险”。这种状态下不但要清浊分流,还要多开减河以分流洪水。[86]

一些人对挖渠疏导持否定态度。王之栋言:“据深州所挑浚者,阔三十步,深一丈,无论水势,必不入渠,即入渠,所容能几何,而欲以杀横奔之势乎?且彼云可以资灌溉。不知此水淤沙,不能润苗,而实以害苗,奈何欲追悼以灌田耶。”清初滹沱河屡挖屡淤,[87]是在人地关系不太紧张时进行的,且下游入淀处淤积情况不太严重,故不必兴工。到康熙年间,“康熙三十年滹沱上游他徙,此处(滹沱入大清河处)断流,而白沟、保定、高阳三河合流余波沿清河故道而南洩入蒲淀,俗呼倒漾水,为县(雄县)东南之患”。[88]情况开始严重起来,上游迁徙不定,下游常并子牙河。政府的对策是兴千里长堤以应付,康熙三十九年,清政府开始为子牙修堤,西接大城,东接青县静海,修成长达二百余里的子牙河长堤。这道长堤明显使子牙河的决口危害减少,但子牙河下口淤积也像永定河那样地变得严重起来。子牙河在王家口入淀处,分为二派。西流的一支以后淤塞,只剩下另外一支“抵台头,会清河而东”,这使台头淀淤积。“自子牙筑堤束水,而台头等淀亦淤,淀口既淤,河身日高,于是乎田水入河之路阻”,[89]又开始不稳定。

在滹沱河上游,漳水北徙与滏阳河汇流,对淀泊地带构成巨大冲击,沿河居民只能束堤自保。方观承曾带领带领官员对滹沱河频繁改道地点做过考察,“近束鹿三十余里,其村庄之近河者多在高阜,并筑捻护村防水漫水,束鹿田道情形亦复如是,于彼于此,皆为一小麦之地,即如束鹿以南,本年滹水漫溢村庄。”尽管水溢河堤,农民却可以在那里一水一麦,减轻损失。[90]沿河村庄防护堤也起到一定的作用。清末滹沱河北徙,肃宁县西淀系统的洋东淀和五千淀淤平,[91]官方的策略是引河向下。光绪初年,滹沱河从蒿城北徙,直隶总督在光绪八年于献县朱家口古羊东岸另辟减河一道,引滹水分归子牙。工峻后“水流顺利,竟夺全滹水势,又奏明开宽取深,遂为滹水入子牙正流”。[92]全归子牙河后,滹沱河相对稳定,但下口浊流的危害却开始加重,淤积所导致的洪涝灾害特别多。滹滏合流后的河道高地将文安洼一分为二,形成了新的文安洼和贾口洼。洪水在文安洼一带的积水时间很长,“淹了文安洼,十年不还家”。[93]

在西淀一带,赵北口段宋代就有堤防,一些上游来源河也有许多宋代的堤防。如“滋河堤,在博野县城南,又南有沙河堤,宋时筑。”白洋淀元代也修过堤埝。明正德年间筑新安北堤长10686.5丈,前顺直水利委员会实测图上量得的距离约为43.0公里,此堤建成后将大、小王淀,也就是《水经注》上的大、小渥淀分隔于淀外。明景泰年间至清同治年间,白洋淀西南侧的安州西堤、安州北堤、安新南堤和马家河堤逐渐相连成一体,称之为四门堤。[94]这些都可以是千里长堤的前身。

康熙三十七年,千里长堤兴工,“起清苑县,讫河间府献县之藏家桥,周回于顺天府、保定、河间三府之境,长千余里,缘河绕淀,为数十州县生民保障”。[95]子牙河下游束堤在康熙皇帝亲自干预下完成,康熙三十九年,清王朝“于献县,河间东西两岸,高筑长堤,西接大城,东接青县、静海,各二百余里。又于广福楼之焦家口,开新河一道,东北至贾口入淀,特设分司一员董其事,令河间府同知分辖,增置县丞主薄等官,专汛防修”。[96]子牙入淀处分为二派,西流一派又分二支,分别至龙塘湾和石沟河;东流一派抵台头会水清河。雍正年间,西派淤,只剩东流一派,怡亲王和朱轼的意见是障其西流,约束归一。为防下口淤台头而对大清河不利,疏王家口筑堤,“引河经阎、留二庄,由朱家洼等处独流大抗入淀河,子牙浑水西南斜向东北,水满听其平漫,水落归槽,浊流澄地,清水入淀,各洼淤平,就势筑堤”。[97]怡亲王本着“河自河,淀自淀”的方针,对子牙河在大清河淀泊地带的淤积重点治理,在淀泊中建堤,河穿于淀泊地带。[98]在西部的西淀一带,怡亲王修潴龙河的长堤,“决柴淀口而东溃螂口古堤,直冲鄚州,驿路十里,浸为巨浸。”怡亲王一方面疏故道,塞决口。同时鉴于下流“归淀之处,河道迂迴,停沙雍溜,易致横决,复令清河道王纮于出岸村开挖引河十里,至孟仲峰出口,东岸筑二坝以防其轶,西岸截沙嘴,以顺其流,然后安流入淀”。[99]千里长堤的初步规模形成于雍正年间,“千里长堤,迄献县之藏家桥,周回顺天、保定、河间三府,长有千里余,沿河绕淀,为数十州县生民之保障”。[100]

千里长堤各段修筑时间不一,却是一个越来越一体化、系统化的体系。随着清浊分治思想的提出,千里堤得到较大规模加固和进一步的连接延长。从康熙十年到乾隆三十二年近百年的时间里,大规模修堤浚河达十三次之多。[101]大清河在乾隆年间开始修子埝。新城县的“清河子埝自县东北新桥起,至县南十里铺,长二十里有奇,乾隆十年筑”。[102]子牙河束堤后,下口处的淤积作用却明显加强,又进一步修隔淀堤。“自永定束堤束水,而胜芳、三角等淀皆淤。自子牙筑堤束水,而台头等淀亦淤。淀口既淤,河身日高,于是乎由水入河之路塞”。[103]刘于义等人在乾隆九年建议在子牙河穿淀处“另疏出水河,并筑长堤分别清浑。查子牙河上游为滹沱河会滏阳河北注大城县王家口,每年清浑并涨,迤南数十百村庄悉遭淹浸,及至汛退泥停,散漫淤垫,请于王家口北庄儿头起堵,截子牙下流,另于陈家泊展开河身一道,改溜东行,则清浑两河永不混”。[104]乾隆十年,千里长堤延长到富官营,将东淀与子牙河分隔开来。千里长堤这时西起无极县赵八庄,东至富官营,共长约250公里,成为滋河、潴龙河、白洋淀、东淀的主要堤防。[105]在修筑了长达36里的子牙河西堤后,清政府又从大城县庄儿头,历静海县抵达天津西沽,修堤84里,将子牙河与大清河下游易淤河段分开。乾隆三十二年,皇帝指示对部分河段进行加筑,与原千里堤连为一体。“自文安县三滩里至格淀堤台儿庄止,接筑新堤2772丈”。[106]堤防系统最终定局。

以后千里堤分别是在嘉庆十一年、道光三年、十二年、同治十年大规模筑堤培修。[107]康熙三十五年,新安县东、西、南、北四堤俱被冲坏。康熙御驾出巡,驻在安新郭李口村,亲自监督新安筑堤。雍正年间,河水泛滥,堤防被淤,雍正年间怡亲王允祥和大学士朱轼治理白洋淀,对策是多开引河使清水河与淀相通,同时围堤造田,淀内渠壕纵横,苇地园田星罗棋布。乾隆九年,唐河入府河,清流相对有了优势,积水也利于航运,形势稍好。有清一代形成的千里长堤,抗战时期一度成为日军的破坏目标。1939年,海河水系各河猛涨的时候,日军炮轰大清、唐河大堤,洪水急骤入淀,安新湮于水灾之中,天津也遭受巨大损失。[108]

千里堤与隔淀堤的修建也引起大清河水道的变化。“自加筑千里长堤,而淀南诸水之入淀者,旧道为之一变。又创筑隔淀大堤,而淀内诸水分流者,旧道亦多改变,”淀泊内水体被隔离分化,易被农民开垦。“堤内诸淀,半成庄田,而堤外平畴,时或漂没,其淤垫者虽多增一耕种之地,而淀中实减少一受水之区。故水非有甚加于前,乃盛水者日形浅狭,以致得不偿失耳”。[109]淀内被淤,农业因此而盛行。在康熙时代,就有了农业与河道交错的景观。“轻舟十里五里,垂柳千丝万丝;忽听农歌起处,满村红杏开时。”[110]由于河道淤积变浅,许多农民在水道区占田耕种,占垦与疏浚矛盾,官方每年要下令清理被占水道。东淀区占垦乾隆年间就开始禁垦,清末因“附近乡民逐渐侵种,百数十年来已占去淀地大半,现存不及三分之一”。乾隆年间总督高斌允许农民占垦那些不妨水道之地,“不论有无关碍水道,概行侵种,且多系豪强占据,每户至数十顷”。[111]中亭河附近地区的洼地甚多,农民“俟汛涨消落种麦,次年汛前收成,亦不失一水一麦之利,此乾隆以前几经斟酌之旧制也,乃附近居民贪种淤地,与水相争。于柴禾淀清河北岸一带逐渐拦筑私埝”。耕垦发展使大清河后期的水灾加重,光绪年间李鸿章曾派员清理东淀。[112]淀中村落有一些防水的堤防,也防碍行洪,“两淀中村落居民颇繁,每遇大水之年,围村作埝数尺御之,水退则任其颓圯”。[113]

四.衰退

为了大清河的防淤,清代早、中期由政府组织了大规模的束堤工程,与此相比,清末的官方治水只能在疏浚河道上下功夫。这时的问题是经费短缺,“道、咸以后,军需繁巨,更兼顾不遑,即例定岁修之费,亦层叠折减,于是河务废弛日甚。凡永定、大清、滹沱、北运、南运五大河,又附丽五大河之六十余支河,原有闸、坝、堤、埝,无一不坏,减河、引河,无一不塞,其正河身淤垫甚高。”[114]以三角淀为例,乾隆时期尚可为“洪水回旋荡漾之地,以散水匀沙而达于海,永定河当盛涨时。流速既大,含沙又多,入三角淀后一经漫溢,流速骤减,泥沙下沉,日积月累,使全淀地面高出堤外地面三公尺至六公尺。所谓散水匀沙之功用,业已消失”。[115]从1891年到1928年,海河流域发生了7次重大洪涝灾害,面积达88000平方英里。夏天7月为灾害高峰期,平原区所容的水量是海河排水量的25倍,[116]洪涝濒兴。清代末年的畿辅水利,显出一种王朝末年的气象。

注释:

[1] 《直隶通志》,水道篇。

[2] 光绪《畿辅通志》卷七十九,河渠略五,水道五,大清河水道。

[3] 顾祖禹:《读史方舆纪要》卷十一、十二。

[4] 光绪《畿辅通志》卷八十,河渠略六,水道六。

[5] 光绪《保定府志》卷二十一,河道。

[6] 光绪《畿辅通志》卷七十八,河渠略四,水道四。

[7] 邹逸麟主编:《黄淮海平原历史地理》,安徽教育出版社,1993年11月,第157-158页。

[8] 《清史稿》地理志。

[9] 张淑萍、张修桂:《禹贡》九河分流地域范围新证——兼论古白洋淀消亡过程。《地理学报》1989年第1期,第86-93页。

[10] 《宋史》河渠志五。

[11] 嘉靖《河间府志》卷一,山川,任丘县。

[12] 杨石:请拆毁保安等寺疏。《明经世文编》,卷121。

[13] 吕坤:摘陈边计民难疏。《明经世文编》,卷416。

[14] 《天下郡国利病书》,卷46,山西。

[15] 《清凉山志》卷5,侍郎高胡二君禁砍伐传。

[16] 暴鸿昌、景戎华:明清滥伐森林对生态的破坏。《平准学刊》,第三辑上册,中国商业出版社1986年5月版。

[17] 马文升:为禁伐山林以资保障事疏。《明经世文编》,卷63。

[18] 龚胜生:元明清时期北京城燃料供销系统研究。《中国历史地理论丛》1995年第1期。第141-159页。

[19] 戴铣《易州山厂志》

[20] 任丘市水利志编篡办公室:《任丘市水利志》,水利水电出版社1993年6月版,第15-16页。

[21] 民国《高阳县志》卷一,地理。

[22] 光绪《唐县志》,卷三,水利营田。

[23] 光绪《唐县志》,卷二,舆地,物产。

[24] 民国《完县新志》,卷二。

[25] 《畿辅通志》,卷八十五,河渠略十一,治河说,“唐河新旧道说”。

[26] 民国《文安县志》,卷之一,方舆志。

[27]《任丘市水利志》,第21页。

[28] 顾祖禹:《读史方舆纪要》卷十三,北直四。

[29] 保定地区水利志编纂委员会:《保定地区水利志》中国社会出版社,1994年6月版,第67页。

[30] 光绪《保定府志》卷二十,舆地略,堤闸。

[31] 《嘉靖雄乘》山河,第二。

[32] 光绪《畿辅通志》卷七十九,河渠略五,水道五。

[33]《任丘市水利志》第21页。

[34] 保定地区水利志编纂委员会:《保定地区水利志》中国社会出版社1994年,第77,331页。

[35] 河北省水利厅:《河北省水利十年》河北人民出版社,1960年,第11页。

[36] 《畿辅水道管见》卷二十五,清河。

[37] 顾祖禹:《读史方舆纪要》卷十一,北直二。

[38] 光绪《顺天府志》,卷三十六,河渠志一;卷四十一,河渠志六,河工二。

[39] 《清史稿》河渠志三。

[40] 《畿辅通志》卷八十五,河渠略十一,治河说四,白沟分道说。

[41]《保定地区水利志》第163页。

[42] 光绪《保定府志》卷二十一,舆地略,河道。

[43] 孙嘉淦:筹消水患疏。于光绪《畿辅通志》,卷八十二,河渠略八,治河说一。

[44] 蔡新:畿南河渠通论。于光绪《畿辅通志》,卷八十三,河渠略九,治河说二。

[45] 光绪《顺天府志》,河渠志十一,河工七。

[46] 文安县水利编纂委员会:《文安县水利志》,水利水电出版社1994年4月版,第27-28页。

[47]《保定地区水利志》第77页。

[48] 光绪《畿辅通志》,卷八十五,河渠略十一,治河说四。

[49] 陈仪:直录河道事宜。于《畿辅河道水利丛书》第78—79页。

[50] 光绪《顺天府志》,四十六,河渠志十一,河工七,清河。

[51] 《畿辅水道管见》清河。

[52] 河北省水利厅水利志编辑办公室:《河北省水利志》,河北人民出版社1996年,第305页。

[53] 顾祖禹:《读史方舆纪要》卷十一。

[54] 陈仪:治河蠡测。光绪《畿辅通志》,卷八十二,河渠略八,治河说一。

[55] 方苞:与顾用方法论治浑河事宜书。光绪《畿辅通志》,卷八十二,河渠略八,治河说一。

[56] 陈宏谋:治永定河说。光绪《畿辅通志》,卷八十二,河渠略八,治河说一。

[57] 陈仪:直隶河渠志。于《畿辅河道水利丛书》第20页。

[58] 王守春:永定河潜在危险的历史发展及其对北京城市与区域经济发展的影响。于《环境变迁研究》第五辑,辽宁古籍出版社,第114-116页。

[59] 光绪《畿辅通志》,卷七十八,河渠略四,水道四。

[60] 陈仪:直隶河渠志.于《畿辅河道水利丛书》第20页。

[61] 王覆泰:《畿辅安澜志》永定河,卷八。

[62] 《畿辅水道管见》清河。

[63] 咸丰《固安县志》卷之一,舆地志。

[64] 光绪《顺天府志》四十四。河渠志九,河工五,永定河。

[65] 光绪《畿辅通志》卷七十八,河渠略,水道四。

[66] 陈仪:治河蠡测。于光绪《畿辅通志》河渠略八, 治河说一。

[67] 蔡新:畿南河渠通论。于光绪《畿辅通志》卷七十八,河渠略九,治河说二。

[68] 《畿辅水道管见》永定河。

[69] 光绪《顺天府志》,四十,河渠志五,河工一。

[70] 陈仪:永定河下口私仪。于《畿辅河道水利丛书》第105页。

[71] 沈联芳:邦畿水利集说总论。光绪《畿辅通志》,卷八十三,河渠略九,治河说二。

[72] 孙嘉淦:筹消水患疏。于光绪《畿辅通志》,卷八十二,河渠略八,治河说一。

[73] 陈仪:治河蠡测。于光绪《畿辅通志》卷八十二,河渠略八,治河说一。

[74] 光绪《顺天府志》四十四,河渠志九,河工五,永定河。

[75] 《再续行水金鉴》永定河卷,永定河附编三,“牤牛河说”。

[76] 光绪《顺天府志》,四十四,河渠志九,河工五,永定河。

[77] 民国《文安县志》卷之一,河流。

[78] 光绪《畿辅通志》卷七十八,河渠略四,水道四。

[79] 民国《安次县志》卷一.地理志.

[80] 光绪《畿辅通志》,卷八十五,河渠略十一,治河说四,大清河总说。

[81] 陈仪:文安河堤事宜疏。光绪《畿辅通志》,卷八十二,河渠略八,治河说一。

[82] 李鸿章:奏挑浚霸州、文安处中亭河疏。光绪《畿辅通志》,卷八十四,河渠略十,治河说三。

[83] 光绪《顺天府志》,四十六,河渠志十一, 河工七。

[84] 民国《文安县志》,卷之一,河议。

[85] 陈仪:文安河堤事宜疏。于民国《文安县志》,卷之一,堤防。

[86] 《畿辅水道管见》卷二十一,南运河。

[87] 王之栋:请罢浚滤沱河疏。于光绪《保定府志》卷二十一,河道。

[88] 光绪《保定府志》卷二十一,河道。

[89] 孙嘉淦:筹消水患疏。光绪《畿辅通志》,卷八十二,河渠略八,治河说一。

[90] 方观承:覆滤沱河南徙疏。光绪《保定府志》卷二十一,河道。

[91] 光绪《畿辅通志》,卷八十,河渠略六,水道六。

[92] 民国《文安县志》,卷之一,河流。

[93]《文安县水利志》第25页。

[94]《保定地区水利志》第76页。

[95] 光绪:《保定府志》卷二十,舆地略,堤闸。

[96] 蔡新:畿南河渠通论。光绪《畿辅通志》,卷八十三,河渠略九,治河说二。

[97] 光绪《顺天府志》,四十六,河渠志十一,河工七,子牙河。

[98]《保定地区水利志》第128页。

[99] 陈仪:直录河渠志。于《畿辅河道水利丛书》第28页。

[100] 雍正《直隶河渠志》

[101] 大城县水利志编篡委员会:《大城县水利志》,地震出版社1993年4月版,第77页。

[102] 光绪《保定府志》卷二十,堤闸。

[103] 程含章:总陈水患情形疏。光绪《畿辅通志》卷八十三,河渠略九,治河说二。

[104]王履泰:《畿辅安澜志》大清河下。

[105]《保定地区水利志》第128页。

[106] 光绪《顺天府志》,四十六,河渠志十一,河工七,子牙河。

[107] 光绪《顺天府志》,四十六,河渠志十一,河工七。

[108] 赵玉生、杨树培:“历数沧桑话安新”。《安新文史资料》第一辑,1986年1月。第1-20页。

[109] 光绪《畿辅通志》,卷七十九,河渠略五,水道五。

[110] 季章元、蔡文暖辑:“明清帝王及文人咏白洋淀诗词”。《安新文史资料》第三辑,1993年11月。第93-114页。

[111] 李鸿章:奏设法清理东淀水道疏。光绪《畿辅通志》,卷八十四,河渠略十,治河说三。

[112] 李鸿章:拆除清河私埝折。光绪十年七月初六日。于吴汝纶《李文忠公(鸿章)全集》。

[113] 《畿辅河道管见》清河。

[114] 李鸿章:复陈直隶河道地势情节次办法疏。于光绪《畿辅通志》卷八十四,河渠略十,治河说三。

[115] 华北水利委员会编:《海河放淤工程报告书》1935年12月,第3页。

[116] Walter H. Mallory.China: land of famine. American geographical Society.1928.53.