第一章 中国稻作的起源、传播与分化

四、中国稻作起源与南方少数民族的关系

在探索中国稻作起源与驯化稻的人的关系时,就必须追溯中国南方少数民族的分布迁徙和稻作的关系,因为那是远在汉族形成之前的事。

在语言学上所称的汉藏语系各族[1]的文化融合是华夏族或后来所称的汉族的民族组成的基础。这一形成过程最早始于新石器时期。北方在黄河南北的黄、炎部落创造了仰韶文化。其代表的农作物是禾(粟)和黍,不妨称之为粟文化。与之同时的东南沿海百越族先人创造了河姆渡文化,其代表作物为水稻,可称为稻文化。其后大江南北的青莲岗文化和长江中游由三苗族沿汉水北上形成的淅川下王岗文化则显示出南方与北方的交融进一步发展。而追溯稻作的起源显然以百越族先人的关系最大。

(一)百越族与稻作起源的关系

“百越”的名称首见于《吕氏春秋》(公元前3世纪)的“恃君览第八”,讲到当时统治地区之外“四方无君”的诸少数民族还处于较落后的情况,其中称长江以南为“百越”:“扬汉之南,百越之际,敝凯诸、夫风、余靡之地,缚娄、阳禺、驩兜之国,多无君。”这里的“扬”相当于长江下游东南沿海,“汉”则指长江中游以南。百越并非一个种姓,而是诸多的种姓用“百”来形容。正如《汉书·地理志》所形容的:“自交阯至会稽七八千里,百越杂处,各有种姓。”《汉书·地理志》所记完全可以从考古发掘上得到印证[2]。

建国以来对东南沿海新石器时代文化的研究,进展很多,虽然观点有所不同,但对于当时的文化特征一致认为有[3]。1)使用有段石锛和双肩石斧;2)有央砂或夹碳粗陶,有拍印绳纹,晚期进入铜器时代则有几何印纹软陶及硬陶;3)陶器组合有鼎、豆、壶共存;4)种植水稻;5)住干栏式房屋。具有这些特征的文化,普遍分布在现今浙江、福建、台湾、广东、广西等省(区)及国外印度支那半岛。这种情况与《汉书·地理志》所记很相符合。

迄今为止,以河姆渡遗址为东南沿海百越诸族中文化程度最高的一支,这支文化的居民向北还创造了大江南北的青莲岗文化,把稻作带入苏北、山东境内。而在河姆渡以南的百越诸族地区虽然同样从事稻作生产,其年代则都较晚,长江中游及西南地区的出土稻谷年代也较晚(参见表l一2)。河姆渡文化的这一突出的地位,使得不少研究稻作起源的学者主张中国的稻作系起源于东南沿海的长江下游太湖地区这一带,由此而呈波浪式的向西、向北、向南传播[4]。可见河姆渡遗址在稻作起源中所受到的重视。有趣的是,主张长江下游起源说的大多是考古学界的学者,而研究水稻驯化和遗传方面的学者则多着眼于野生稻分布和种质资源多样性的地带如华南和西南地区。

(二)历史语言地理和稻作起源

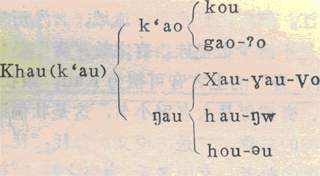

由于稻作起源是与百越族密切相关,作为汉族统一书面语的“稻”词显然是后起的,我们必须从比“稻”词更早的代表“稻”的词中去获取与稻作有关的信息。据游汝杰的研究[5],在词义为“稻”的词在壮侗语族、苗瑶语族,藏缅语族(这三个语族再加上汉语,都属汉藏语系)的语言及其方言中,有着明显的同源关系,从它们中间可以得出14种“稻”诃的音值,它们分布在广西中部和南部、云南的西部和、南部,越南北部,老挝北部,泰国北部和缅甸东北部。这14种语音中的辅音和元音的对应关系都十分明显,并据以拟测出它们的历史演变过程如次:

上面图解中的语音最古形式是Khau,次古形式为K‘ao,使用的地点是在广西西南角的龙州,镇都,云南东南角的广南,泰国北部和缅甸东北部的掸邦。这些地方连成一片,都处在深山密林中,与外界来往不便,具有保留古音的客观条件。

越南语gao是来自壮侗语族K系音的外来词。一个民族对本族自古就有的事物一般都有本族的固有词,外来的事物才伴随着使用外来词。越南语中与稻有关的词如稻(1ua)来自孟高棉语,田(doη)来自泰语,秧(ma)来自泰语,谷(Kuk)来自汉语。可见稻作不可能始于越南族。gao进入越南语的时代当在壮侗语言Kh-分化为K和h两系以后。

与壮侗语毗邻的藏缅、苗瑶语族中的“稻”的语音和壮侗语毫不相干。马来语与“稻”词有关的如印尼语的padi(即英语 paddy)也和壮侗语毫不相干。古印度吠陀经《阿阇吠陀》(约纪元前l 000年)中有vrihi和aruya两词都指稻。一般认为英语 rice,法语riz,德语reis,意大利语riso系来自vri hi,西班牙语arros,荷兰语rust,希腊语Oruza或oruzon,俄语рис来自aruya,它们都通过阿剌伯语的rouz,vruz,波斯语的 brizi而传入欧洲。这些更与壮侗语族的“稻”词无关,表明壮侗语族的“稻”词是自成系统而且时间甚早的。

Khau这个语音的起始年代是无法考定的,但它的下限可以间接推定,据游汝杰的论文,认为至今有3700年以上的历史,其根据有二:一是《山海经·海内经》:“西南黑水之间,有都广之野,后稷葬焉。爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷,百谷自生,冬夏播琴。”黑水指粤江,都广之野指粤江流域。“膏”历来注家释为脂膏,味好之义,是不谙少数民族语言之故。“膏”是壮侗语族称稻词K系音的对音,“膏”的上古音可拟为Kau,跟壮侗语族K系音极相近。膏菽、膏稻等是大名冠小名,这是壮侗语族构词法的特点,“膏”是谷类的总称。二是《说文》释秏:“秏,稻属。从禾,毛声。伊尹曰:‘饭之美者,玄山之禾,南海之秏。’”伊尹为商汤时人,距今3700年,南海当指岭南。秏的上古音可拟为Xau,与壮侗语h系音极相似。现代傣族仍称水稻品种为“毫安火”,“毫薄壳”等,这“毫”与“秏”音同,指的是“禾”(稻)。“膏”和“秏”(毫)这两个音当在壮侗语古音Khau分化为K和h两系以后才产生,h系音既然有不少于3700年的历史,Kbau自然要早得很多。

与稻密切相关的另一个词是“水田”的“田”词。壮侗语族中词义为水田的词也有明显的同源关系。壮傣等族自古就称“田”为na,傣族至今还保留na的称呼,如地名的“西双版纳”,译成汉语为“十二个稻田”(是傣族历史上分配各种负担的十二大单位)。又如“纳哈滚”(家族田),“纳曼”(寨火田)等,这些“纳”即是na的对音。邻近别的语族中的“田”词的语音都跟na毫不相干,壮侗语族的“田”(na)是自成系统的。

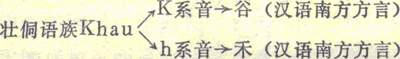

根据地名学的一般原理,地名在最初被命名时往往跟地理环境和历史条件有关。中国两广云南等她有许多含“那”的地名,因都是些小地名,不大受历史上改变隶属关系中对地名改变的影响,而得以保留至今。现代含“那”地名的分布地区在广西有1200多处,云南170多处,广东30多处,越南60多处,老挝30多处,缅甸3处,泰国2处。如把含“那”的地名分布绘成语言地图,犹如图1—5,图中每一小点代表l0个地名,不到l0个的也用一点表示。从图中可以看出含那地名的集中性和连成一片,其北界为云南宣威县的那乐冲(N26°),南界为老挝沙拉湾省的那鲁(N16°),东界为广东珠海县的那州(E113°5′),两界为缅甸掸邦的那龙(E97°5′)。这些地名90%以上集中在北纬21°~24°,并且大多处于河谷平原,就广西而言,70%以上地名集中在左、右江流域。这些地方的土壤、气候条件非常适合水稻种植。其次,部分地名的分布是在现代壮语聚居区之外,表明古代壮族人分布和迁徙的图像,也说明壮人在退缩到广西中、西部之前,早已从事水稻栽培。

现今海南岛的黎族是在中原殷周之际从两广迁入。岛上至今仍残留着壮族地名,有些则被冠以黎语成分而保留下来,如曹奴那纽,曹奴那劝,曹奴那累,从加重伯那针,从加重伯六等,每个地名中最后两个音节仍是壮语地名的对音。可见海南岛含“那”地名的存在当在距今3000年黎族迁入之前。云南南部和老挝,泰国、缅甸北部,据《后汉书·和帝本纪》等记载,掸人(即后代的傣人,掸人等)当时就居住在这一带,所以壮人迁离这一带在留下地名至少在2100年以前。那峒,那孟这两类地名当在侗、黎、傣杂居的时代就产生,而黎人迁离大陆已有3000年历史,故那峒这一类地名的历史亦当在3000年以前。总之,含“那”地名的分布不仅反映古代壮族的分布,也显示了古代稻作的分布,这些地名的历史为稻作栽培史提供了有力的证据。

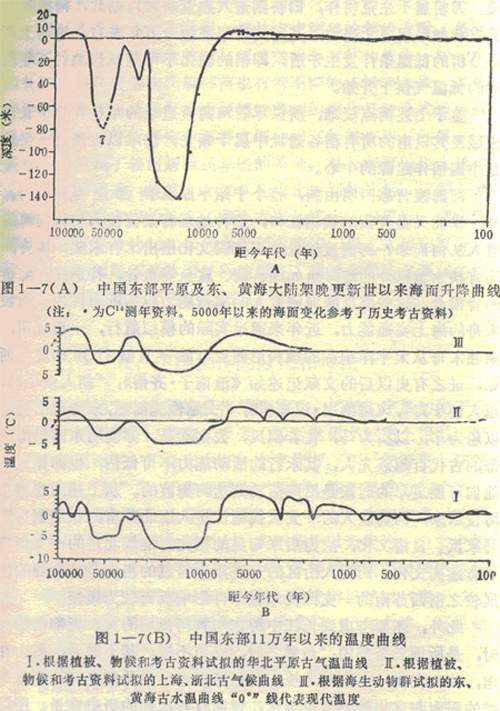

现代南方方言称稻为“禾”或“谷”,有可能来自壮侗语的K系音和h系音,语音和词义都是同源的。禾谷是同源词,它们之间的关系如次:

现代南方方言称稻为禾为谷的地理分布如图1—6。从图中可以大致看出栽培稻的传布情况是。一路从西南经华中和华东北上进入长江流域;一路从云南四川北上进入黄河流域。这两条传布的路线还可以从考古发掘和古代交通得到印证。如果把壮侗语族“稻”词的最古语音形式境界线及壮侗语族的na(田)境界线和壮族含“那”地名分布线绘在同一张地图上,就可以看出这三条封闭线是完全重合的,以含“那”地名分布线的范围最大,na(田)境界次之,“稻”词最古语音境界线位于中心。三者重合的面积极大,恰恰与国内外水稻起源研究者所较一致的看法,即广西西南,云南南部,越南北部,老挝北部,泰北部,缅甸掸邦是亚洲栽培稻起源地的观点相当一致,这是从历史语言地理的角度为这一观点添注了论证。

(三)对河姆渡稻作起源的探讨

由于河姆渡遗址是迄今为止最早的稻谷遗存出土的新石器遗址,同时孢粉分析表明当时气候条件又相当于现今华南广西一带的气候,种种条件都有利于论证中国稻作可能起源于这一带,已如上述。但作者认为河姆渡作为中国稻作起源地还有如下一些疑难无法解释:

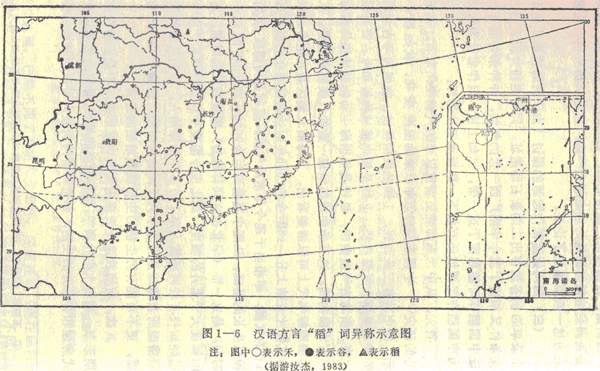

首先,从中国东部晚更新世以来的气候变化来看,据王靖泰等的研究[6],中国东部ll万年以来的温度变化,犹如图1—7所示,图中共有三条曲线,I线是根据植被,物候和考古资料试拟的华北平原古气温曲线;Ⅱ线是根据植被物候和考古资料试拟的上海,浙北古气温曲线;Ⅲ线是根据海生动物群试拟的东海、黄海古水温曲线。这三条曲线都呈现一致的气候波动趋势。从Ⅱ线的横座标年代上可以清楚看出,上海浙北地区是在距今约8000年时气温才开始上升,到距今约7000年时达到较现在的温度高2~3℃的气候,即相当于现今华南的气侯。这就是河姆渡原始农业赖以生长的基础。从图中追溯到距今9000~20000年的这一漫长时期,是这一带(华北也有同样趋势)温度最低的时期,其下降的幅度大于上升的幅度,约比现今温度平均低4~5℃。即令当时已经居住有较河姆渡人早1万多年的原始人,他们从事的采集和渔猎理所当然地是完全不同于河姆渡时期的植物资源和动物资源,更不可能有野生稻的生长或栽培稻的经营。

其次,河姆渡遗址表现出来的农业形态,不是原始农业的早期形态,猪和水牛的驯养,稻谷遗存的堆积,骨耜的使用以及干栏式房屋和有水井的生活,都意味着河姆渡人可以相对地较长时间生活在这里,已经不同于刀耕农业那样,经常迁徙(现在国内研究原始农业的都趋向于把原始农业分为刀耕和锄耕两个不同的阶段。刀耕属于生荒耕作,锄耕则进入熟荒耕种)0据此,河姆渡人的农业如果起源于当地,其时间应早在距今万年左右,这与上面所分析的低温条件发生矛盾,即稻的驯化不可能从当地约万年前时的低温气候下开始。

鉴于上述两点疑难,所以尽管河姆渡遗址的年代在整个长江流域及其以南的所有稻谷遗址中属于领先,仍难以推断这一带就是中国稻作起源的中心。

河姆渡背靠四明山麓,整个宁绍平原以南都还是原始的森林,以北又是开阔的钱塘江口,这种地理背景促使人们询问河姆渡人从何而来?河姆渡遗址第三第四文化层出土有木桨,陶舟,还有淡水鱼以外的海洋鱼如鲻、鲷、鲨鱼等鱼骨,特别还有鲸鱼的脊椎骨。这些都反映河姆渡人的渔猎能力包括近海在内。而独木舟的海上交通能力,近年来通过实际的模拟航行,一再证明,乘独木舟从太平洋中部的玻利尼西亚可以一直航行到印度尼西亚。证之有史以后的文献记述如《淮南子·齐俗》。“胡人便于马,越人便于舟”,《越绝书·记地传》:“夫越性脆而愚,水行而山处,以船为车,以楫为马,往若飘风,去则难从。”都说明东南沿海一带的古代百越族先人,其水行的活动能力不可低估,也即是说,他们可能更早的时候是沿海活动到达河姆渡的。从上述的卷转虫海侵以来,河姆渡人的一支渡钱塘江进入浙北苏南,相继创造了马家浜、良渚文化,成为后来勾吴的祖先。继续北进的一支创造了青莲岗文化。而退入山区的一支则为勾越的祖先,其农业的发展较之浙西苏南的一支因受地理条件影响反而较为缓慢。

此外,还要考虑到长江中游在与黄河流域的黄、炎部落的同时,是所谓三苗集团:“当舜之时,有苗不服,其不服者,衡山在南,歧山在北,左洞庭之波,右彭泽之水,由此阽也。”[7]春秋时楚的强大与文化较之吴越为优,说明有其深远的历史背景,所以很难想象把长江中游的稻作文化推迟到等待下游稻作文化的逆江而上,而其本身却不知道种稻。只从出土稻谷的年代上看,是比下游晚了千余年。正如春秋时吴越及楚相与交往和战争一样,史前的长江中游和下游的氏族部落也有着不断的接触和来往。说长江中游的稻作不可能起源于由河姆渡首创的稻作呈波浪式地向西传向中游,并不等于否定中下游之间的相互接触交流。如果有一天长江中游发现了较河姆渡还早些的遗址,是否即可以说水稻是从中游向下游传播?显然,如果单凭出土时期的先后,可能会发生随时改变传布方向的论点。截止本书初稿止,据报导,湖南澧县等处发现有距今约8000年的炭化稻谷痕迹,但正式鉴定报告尚未发表。这个问题不是单因子所能解决,需要多学科多领域的综合分析,可能更接近于历史的面目。

注释:

[1]中国约六七十种语言,分属五大语系:汉藏语系,阿尔泰语系,南亚语系,印欧语系和马来、玻利尼西亚语系。

[2]百越与河姆渡时期的越先人,应有区别,这里引用梁钊韬文,暂沿用梁文观点,不作改动。

[3]梁钊韬:《百越对缔造中华民族的贡献》,《中山大学学报》,1981年第2期。

[4]严文明:《中国稻作农业的起源》(一)(二),《农业考古》,1982年1期及2期。吴维棠:《中国稻作农业的起源与传播》,《地理学报》,40卷,l985年1期,杨式挺:《从考古发现试探我国栽培稻的起源》,《农史研究》,l982年第二辑。

[5]游汝杰:《从语言学角度试沦亚洲栽培稻的起源和传播》,《农史研究》第三辑,农业出版社1983年版,第l1~144页。

[6]王靖泰、汪品先:《中国东部晚更新世以来海面升降与气候变化的关系》,《地理学报》,35卷,l980年第4期。

[7]《韩诗外传》。西汉·韩嬰所传之《诗经》,称《韩诗》,分内外传,内传已佚。阽,临也。