第二节 诺思和托马斯:《西方世界的兴起》

西方世界为什么能够率先实现工业革命并进而转型为现代社会,是一个长期以来吸引大批学者的问题。作为经济史学家,诺思也需要对社会经济变迁尤其是传统社会向现代社会的转型做出解读。

一、论点:有效率的经济组织是西方经济增长的关键

诺思认为,有效率的经济组织是西方经济增长的关键;一个有效率的经济组织在西欧的发展正是西方兴起的原因所在。那么,什么是有效率的经济组织呢?诺思认为“有效率的组织需要在制度上做出安排和确立所有权以便造成一种刺激,将个人的经济努力变成私人收益率接近社会收益率的活动。”因为,“个人必然受刺激的驱使去从事合乎社会需要的活动”,因此,“应当设计某种机制使社会收益率和私人收益率近乎相等”。否则,“如果私人成本超过了私人受益,个人通常不会愿意去从事活动,虽然对社会来说可能有利。” [1]也就是说,如果产权制度(所有权的形式)不能够将外部性内在化,则这种制度不能为个人和组织提供好的激励。可见,产权制度在经济增长中相当重要。然而,产权制度的创立和实施有成本。因此,能够保证长期经济增长的产权制度不一定会在现实生活中创造出来。作为一个组织,政府确定和实施所有权的费用要小于自愿团体,同时,市场规模越大,政府的收益也越大。但是,政府的财政要求不一定能够保证其会创造出促进经济增长的产权制度。政府也有可能实施阻碍经济增长的产权制度。另外,“所有权始终置于一个社会的制度结构之内,新所有权的创造需要新的制度安排,确定和说明经济单位可以协作和竞争的方式。”也就是说,所有权形式与制度变迁相关,而制度变迁本身相当复杂[2]。能够为经济组织提供好的激励的产权制度的创建是不同国家的“不同的要素组合”的结果[3]。一旦产生了有效率的经济组织,那么这个国家的经济就会跨越“马尔萨斯陷阱”[4],实现人均收入的持续增长。

这种认识与以往的大多数学者的观点不同。卡尔·马克思(Karl Marx)和弗里德里希·恩格斯(Friedrich Engels)把西方发生的变化的原因归结为欧洲殖民主义、奴隶贸易以及对美洲和亚洲的攫取。在这种占有和攫取的过程中,诞生了资产阶级及其生产方式,这种生产方式向世界各地的扩张又进一步加速了资本主义社会的兴起。他们说:“资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉的价格,是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式;它迫使它们在自己那里推行所谓的文明,即变成资产者。一句话,它按照自己的面貌为自己创造出一个世界。”[5]在马克思主义学者看来,技术(生产力)在西方经济增长中发挥了重要作用。正是在技术的引领下,18世纪60年代到19世纪60年代的一百年,欧美各国发生了第一次工业革命,手工业被机器大工业代替。轮船、铁路等发明扩大了市场,为贸易和分工创造了条件。19世纪后期,发生了以电力应用为标志的第二次工业革命,电力、石化、汽车等工业迅速发展,科学在技术进步和经济发展中扮演了越来越重要的角色。西方社会通过两次工业革命,跨越了“马尔萨斯陷阱”,实现了普罗米修斯式增长[6]。斯密也指出,“美洲的发现以及绕好望角到东印度通路的发现,是人类历史上最大而又最重要的两件事”[7]。贡德·弗兰克(Gunder Frank)认为,欧洲之所以在19世纪最终成为全球经济的领袖,在于其征服了拉丁美洲并占有贵金属,从而让自己获得了进入亚洲为中心的世界经济体系的机会,并进而站在了亚洲的肩膀上[8]。

罗斯托在解释欧洲“起飞”的问题时,将科学革命作为分水岭[9]。乔尔·莫基尔(Joel Mokyr)认为,技术演变处于现代经济增长中的核心地位[10]。马科斯·韦伯(Max Weber)则把目光投向了文化,他认为,西方兴起的关键是源自新教的理性精神和工作伦理[11]。

加州学派对历史偶然性在西方兴起过程中的意义给予了关注。比如,彭慕兰认为,新大陆提供的食糖、棉花等原料,以及易开发的煤炭的偶然发掘,减轻了西欧人口增长对土地的压力,被节省下来的土地和劳动力直接推动了棉纺织业的技术变革和规模扩张,进而促使西欧工业革命和经济“起飞”[12]。王国斌(R.Bin Wong)同意雷格莱(E.A.Wrigley)的看法,认为煤的开发对西方兴起有着关键的意义[13]。实际上,这个看法并不新鲜。韦伯曾言:“现代资本主义的胜利是由煤和铁决定的”,“煤和铁把技术和生产发展的可能性从有机物质固有特征的局限中解放出来,从此工业就不再依附于兽力和植物的成长了”[14]。

保罗·肯尼迪(Paul Kennedy)认为,“欧洲的优势是经济自由放任、政治和军事的多元化以及智力活动自由的一种结合,这些因素在经常的相互作用中产生了‘欧洲的奇迹’。”[15]兰德斯也倾向于用多因素来解释西方世界的兴起,比如环境因素(气候温和使人勤劳;土地贫瘠推动农业技术革新),技术因素(耕犁、马镫或放大镜),政治-军事因素(封建主义导致绝对君主专制,竞争和民族国家的出现以及政治制度上的改进),人口因素(节育和晚育使得家庭规模小并使资本容易积累),等等[16]。

与上述学者的视野不同,诺思认为明晰的产权制度在西方的兴起过程中扮演了重要角色。当然,并不是仅有诺思注意到了制度的重要性。实际上,也有一些学者早就看到了制度在西方历史发展中的作用。比如,熊彼特认为,推动经济增长和发展的源动力,在于创新活动;而创新活动最终能否实现,则取决于创新者能否能够得到金融上的支持;而有效的资本市场背后,却是一整套有效的金融制度[17]。希克斯也看到,促使资本市场有效运转的制度创新与当时西欧经济的增长或者发展之间有着紧密的联系[18]。科大卫(David Faure)指出,15-18世纪欧洲自高层金融界到零售业经历了一场商业革命之后,银行、保险、有限公司、股票交易、商业融资和债券等一系列制度被创造出来。这些制度成为“工业革命前资本主义的建筑构件,在工业融资的增长中发挥了巨大作用”[19]。但与这些学者不同的是,诺思不仅给出了产权制度重要这样一个结论,更重要的是基于新古典经济学分析范式对产权制度的变化给出了逻辑解释,并进而解释了西方世界的兴起以及兴起过程中诸多国家的道路的不同。

诺思不仅提出了与经济史学家或者历史学家不同的看法。而且,他也超越了经济增长理论中对经济增长因素的考察范围。在古典经济学理论中,认为经济增长的源泉为土地、资本和劳动力。随着经济学理论的发展,索洛(Robert M.Solow)看到了技术进步在解释经济增长上的作用。罗默(Paul M.Romer)认为知识存量的积累对经济增长很重要。卢卡斯(Robert E.Lucas)则强调了人力资本。在这些学者的研究基础上,教育、规模经济、创新、研发水平都逐渐进入到研究者的视野里,并占据了解释经济增长时的一席之地[20]。但诺思通过历史分析认为,以前学者所列的原因,比如创新、规模经济、教育、资本积累等并不是经济增长的原因,而是增长本身。真正的增长动力来源于制度变迁,即产权制度在经济增长中扮演着相当重要的角色。

二、分析框架:人口增减引致制度变迁

制度变迁是经济增长的原因,制度变迁的引致因素又来自于哪里呢?也就是说,主要决定参数是什么呢?诺思的回答是人口数量变化。他说:“导致制度创新这一西方社会兴起原因的主要参数变动乃是人口增长”[21]。在“马尔萨斯陷阱”没有来临的时候,人口会自然增长;一旦增长到一定程度,“马尔萨斯陷阱”机制发挥作用,人口数量就会大量衰减;改变了禀赋结构之后,人口数量又会缓慢恢复和再次上升。同时,随着人口数量的增减,制度发生着变化,并最终影响到“马尔萨斯陷阱”对人类的约束程度。如果制度变迁合意,人类则有可能逃离“马尔萨斯陷阱”。

在一个稳定的社会里,人口数量会逐渐上升,结果导致两方面的变化:一个是要素的结构发生了变化,并进而导致要素之间的相对价格发生变化[22];另一个是导致移民运动,即向新地区移民(边疆运动)。相对价格变化会影响到领主和农奴之间的谈判能力以及契约协定的内容。移民则由于新地区的特点和产品种类可能与老地区不同,有可能导致各自具有比较优势,从而导致商业贸易扩张。商业贸易扩张就会导致城镇的兴起和一些减少市场不完善的制度安排的出现,比如委托制、合伙制、保险、集市、商法等制度的发展。国际集市和城市中心的兴盛便利了区际商业,与此同时还出现了地方自治城市。这些制度变革都为西方自给自足的庄园社会注入了市场经济的因素,然而,还是不能挣脱“马尔萨斯陷阱”,其原因是“该世纪已经发展或未能发展的所有权的性质”[23]。创建和实施所有权是政府的权利,而这个权利由于彼此冲突的权利制约来得非常缓慢和曲折。为了应对政府的当下财政需求,那种促进长期经济增长的产权制度可能不易建立。

“马尔萨斯陷阱”使得人口数量变化形势翻转,从而造成相反方向上的制度变化。随着人口数量的减少,土地变得相对丰裕,劳动力价格相对于土地价格上升。人口下降还导致了贸易规模的缩减,因而刺激了一种导向地方自给自足的趋势。同时,专业化和分工程度下降,人们的生活水平也随之恶化。由于地租相对下降和劳动力价格相对上升,农民的谈判力量增强。由此导致土地的产权制度发生了变化,领主的产权逐渐让位于承租人,即农民。由于封建岁入下降(财政危机),政府也有扩大规模的需要,从而导致城市国家让位于民族国家。一系列制度变迁是伴随着饥荒、瘟疫、战争等不幸而出现的。在阵痛中获得新生的制度环境为人口数量再次跃升奠定了基础。

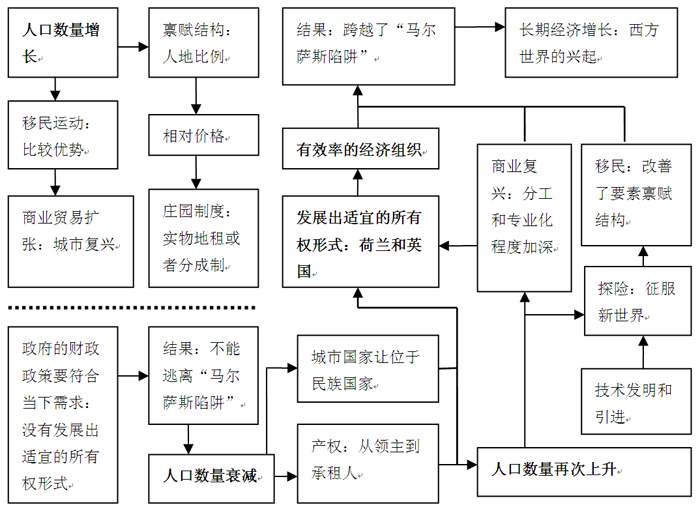

经历了一个“马尔萨斯陷阱”之后,人口数量再次增长,商业贸易复兴。与此同时,封建社会的基本结构瓦解,技术引进和发明(船舶和导航的改进)促进了对新世界的探险,而探险的成功克制了土地边际收益的递减,因为可以通过向新世界移民的方式来改善要素禀赋结构。同时,利用新技术也可以提高劳动生产率,从而提高农业报酬。这大大缓解了“马尔萨斯陷阱”所带来的压力。这其中最为重要的是,创建了能够促进经济长期增长的所有权形式。而这种形式之所以会诞生,又在于其国家提供了适宜所有权演进的环境。“这种环境促进了从继承权完全无限制的土地所有制、自由劳动力、保护私有财产、专利法和其它对知识财产所有制的鼓励措施,直到一套旨在减少产品和资本市场的市场缺陷的制度安排。”[24]总之,能够创建促进经济长期增长的有效的所有权形式,即好的产权制度是西方世界兴起的关键,分析框架参见图4-1。

图4-1 西方世界兴起的分析框架

人口数量变化引致了制度变迁。有效的所有权形式内嵌在制度变迁之中。但并不是每一个国家都会在其发展进程中产生有效的所有权形式,那么,为什么所有权不能演进到使个人收益和社会收益相等的地步呢?诺思给出了两个普遍的原因。第一,技术原因。由于技术的落后不能阻止“搭便车”或强迫第三方承担他对交易成本的份额,结果造成好的产权制度这种公共品不能提供。第二,创造和实施所有权的费用可能超过收益。也就是说,由于制度变迁的成本大于收益,好的产权制度不能出现,即让个人收益率接近社会收益率的制度安排不能出现。作为一个提供保护和公正并以此交换税收的组织,国家在所有权形式的变化中扮演重要角色。它作为一个提供公共产品的第三方而存在,这是人们长期以来的自然选择。公正和实行所有权是一种公共产品。为了有效地实施所有权,国家制定了一组成文或者不成文的竞争规则,从而维护一个社会秩序的稳定。正是这种稳定导致了社会经济的发展。团体乐于以税金来交换这种稳定,同时,国家提供该种公共品的收益随着市场规模的扩大而日益显著。但是,国家并不必然地提供促进经济增长的所有权保护,在短期利益或者说短期财政的压力下,也极有可能做出相反的举动,即实施阻碍经济发展的所有权保护。

三、历史解读:西方世界的兴起

有了分析框架之后,诺思便开始解读西方社会的经济发展。他首先从中世纪开始进行分析。中世纪是停滞的、黑暗的,这曾经是流行于历史学界的看法。但实际上,这个时代是变化扩张的时代,商业复兴、城市兴起、分工和专业化进一步加强、市场规模不断扩大。经济发展的中心也伴随着地理大发现从地中海转移到北欧平原。传统经济史学家亨利·皮雷纳曾对这种转移做过解释。他认为,十字军东征附带的商业刺激对这种转移起了很大作用。北欧的发展是对这种商业刺激的反应。城市的兴起也与十字军东征导致的商业复兴相关[25]。皮雷纳的观点曾经说服了学界很多人。与这种从外部找原因不同,马克思将锐利的目光盯在北欧社会的内部。马克思认为,是技术变革打破了平衡,从而引致了社会的螺旋式上升发展。还有学者强调新发明和新制度的累积作用[26]。诺思认为这些解释都有缺陷。他提出,人口增长是解释中世纪盛世的外生变量。一个地区人口的扩张最后会导致边际报酬递减。增加的劳动力便要迁移到尚未开发的土地上去定居,于是拓殖区便延伸开来。由于两个地区的资源禀赋不同,形成了比较优势,从而促进了产品交换和商业贸易繁荣,带来了市场规模的不断增大。商业复兴伴随着城市的兴起,并且使中世纪欧洲的经济结构发生变化。

中世纪典型的制度安排是庄园。庄园由一个或者不止一个村庄构成,首领为领主,他被看成是庄园里所有人的法官、保护者和领袖,负有保护村庄和执行习惯法之责,并且享有继承的权利。普通村民有权为他们自己耕田,利用牧场和荒地,有权把自己的财产过继给继承人,同时,他们还要向领主交纳例行的婚丧税,并且完成一定的劳役。这实际上是一种交换,即劳役和税收交换保护和公正。庄园并不是完全封闭的即整体上自给自足的经济共同体,因为,农民还需要向领主上缴一定的货币。9至10世纪,小规模的集市已经很多。庄园也不是完全单独存在,它在一个复杂的社会结构中具有自己的地位。王权赐予领主一定的土地,并在更大的规模上保护领主的庄园,所得到的交换是领主必须完成一定的劳务。这实际上是领主和农民关系的放大。当然,对于神职人员和军人,其与国王的交换物不同,神职人员是用宗教服务来交换,而军人是用军役来交换。为了分担各种风险所带来的农业歉收,典型的庄园契约是分成制。因为如果不是这样的话,交纳定额的税收可能在天灾时导致农民的逃亡,以至于稀缺的劳动要素更加稀缺,这不利于领主的利益。领主也不能利用手中的权力无限制地盘剥农民,因为农民会通过逃亡或者反抗来维护自己的利益。同时,领主面临着庄园之间的竞争。每一个庄园的大小受制于规模经济之限,因此,在广袤的平原上分布着很多庄园。为了反抗领主之盘剥,农民可以从一个庄园逃到另一个庄园。因此,领主和农民会形成一种默契,即一种稳定的均衡。如果没有外生变量影响的话,这个均衡是稳定的。

从10世纪开始,中世纪的西方在政治经济环境方面发生了显著变化。人口数量增长了,地区和区际之间的商业复兴了,新技术得到了开发,这些同时使得庄园制变得面目全非。人口持续增长是推动中世纪盛世经济增长和发展的动因。随着人口增加,劳动的边际生产量减小,从而导致劳动力的价值下降和土地相对价值的上升。作为对这种价格信号的反应,人们开始耕种劣等土地和向边疆移民。通过移民,他们避免了报酬递减和收入下降。人口的流动使得新村庄不断出现,使得庄园之间的旷地不断地被开发。同时,边疆运动还带来了专业化和贸易的增益。人口密度高的地区可以有效地生产劳动密集型产品,用来交换人口密度小地区的土地密集型产品[27]。地方贸易也随着庄园之间旷地的拓垦而日渐繁荣。人口密度的增大使得市场规模扩大,并使得手工业和各种服务业大力发展。随着商业贸易的发展,庄园的原有制度就发生了适应性的变化。货币作为中介得到了农民和领主的认可。领主们越来越按照自己的意愿把付给他们的劳动捐换成固定的货币支付。由于农民交纳的劳动捐改为货币给付,领主和农民之间的契约协定也同时发生了变化。中世纪的封建庄园此时已经变得不合时代潮流。货币作为一种交换手段的发展使得传统的封建庄园经济关系发生了变化。货币给付开始取代传统义务。常备军由于这种简单的货币支付得以可行。国王和大贵族此时能够组织一支可以随意使用的常备军。那些贵族也无须再受40天兵役之限,只要有货币支付能力,他们便可以扩大军队规模。同时,中世纪盛世的三百年也是某些新工艺、新技术涌现的时代。自然力被用来取代人力和畜力,比如,用水和风做动力推动轮子碾磨谷物的机器。新的农业耕作制度——三圃制逐渐代替了二圃制[28]。新技术的出现多数都不是欧洲内部有效的制度推动的。实际上,中世纪欧洲的制度环境并不鼓励发明。因为,没有发明家和企业家能确信可以从自己的成果中取得全部收益或大部分收益。当时,保密是唯一的防范仿制的有效措施。这有点类似于古代中国,为了祖传秘方的保密女儿都不能嫁,正所谓:“东家头白双女儿,为解挑纹嫁不得”[29]。尽管如此,欧洲社会由于市场规模的扩大还是使发明者获得了比原来收益更为可观的个人收益率。因此,技术的传布较快。总之,中世纪盛世是变革的时代。到13世纪初,西欧的政治经济结构已经大大不同于10世纪。简单说来就是,人口和商业一道扩张,技术革新虽然仅仅是有限地出现但已经在整个地区得到了广泛应用。农业的生产方法已经适应了新的资源禀赋环境。其结果是使庄园制度和封建制度都发生了不可逆转的变革[30]。

13世纪是相对价格和绝对价格都发生变动的时期,也是商业贸易扩张的时期。人口增长是欧洲共有的趋势,而且,拓殖区的增长似乎更快。伴随着人口数量的大幅增长,农产品价格相对于大多数非农产品价格上升,也相对于货币工资上升,但没有租金上升幅度大。由于食物价格更加昂贵,货币工资上升幅度小,实际上,农民的实际收入和生活水平在下降。尽管农民生活水平经历了无情的下降,但贸易和商业扩张的景象却蔚为壮观。威尼斯在整个世纪一直处于领袖地位。紧随其后的是热那亚、比萨等城市。这些城市通过贸易将遥远的地区如亚洲的君士坦丁堡、北非海岸区域以及马赛和巴塞罗那等南欧城市连接起来。中世纪欧洲的贸易网并不仅限于地中海,还远达大西洋海岸,直至不列颠。法国的香槟集市,德国的采矿业和商业中心,对于商业发展都起过积极作用,从而促进了银行业和商业制度协定的改善。为了进行海上贸易,商人们发明了委托制和合伙制。银行存款制度在这一时期复兴,保险业在这一时期也初露端倪。海商法成为约束商业行为的共识。定期集市出现并且不断发展,最终演化为位于城区中心地带的永久性市场。市场、城镇的发展导致商业进一步繁荣,并进而促进了制造业的发展。虽然此时制造业的产值还不能超越农业和商业,但嫁接在市场上的制造业注定要崛起。市场体系的深化和完善也促使商业和农业进一步发展。然而,农业同时还要受到土地要素所限,因此,市场并不能扭转或者减缓农业的边际收益递减之颓势。

市场规模的扩大推动了分工,也促进了更有效率的组织的出现,即企业。这实际上是科斯意义上的企业对市场的替代。不过此时的企业外在形式仍是传统的庄园。市场似乎要解决人口增长导致的种种问题,但13世纪的欧洲最终没有挣脱“马尔萨斯陷阱”。 因为该世纪没有发展出有效的所有权形式。创立和实施所有权需要掌握权柄的政府,然而,由于“受到彼此冲突的权力的制约”[31],政府获得权力的道路是如此的曲折和漫长。

不能逃离“马尔萨斯陷阱”意味着过多的人口要通过大自然报复的方式来恢复均衡。1307-1317年间,饥荒和瘟疫在整个欧洲蔓延。1347-1351年间,鼠疫和肺炎在欧洲流行。此后鼠疫变成了地方流行病,不断传播,对城市和乡村造成了持久的危害。一个世纪的人口下降使得生产要素的相对价格发生了变动,劳动价格相对于土地价格上升。尽管人口大幅度下降,但市场仍然是中世纪后期组织经济活动的一个重要手段。只不过,国际贸易的数量和规模有所下降。人口下降、战争、无偿征用、掠夺和革命缩减了贸易量,结果刺激了一种自给自足的趋势。专业化下降和分工缩小阻止了人们生活水平的提高。人口的大幅度、长时间的下降导致三个参数发生变化。第一,由于地租相对于劳动价值下降,要素的相对价格发生变化,严重依赖地租的封建岁入也相应下降;第二,政府支出的最低必需水平相对提高;第三,利用市场组织经济活动的费用(交易成本)上升。这些变化影响了中世纪后期的制度和所有权性质。人口下降导致的劳动力减少使得农民的谈判力量增强,然而领主也会努力维护自己的原有利益,协调的结果便是佃户享有土地的终身用益权,以固定给付做回报,领主仍需要在庄园内提供公共产品。这样,领主的土地产权便慢慢地演化给承租人(包括主要承租人、中间承租人、次承租人)。民族国家在这一时期也逐渐成型。形成民族国家的原因是多方面的,既是货币经济发展和贸易扩张之结果,也是封建岁入减少、政府支出水平提高之必然要求。长距离贸易需要大面积的保护,即需要将公共产品的提供范围超越庄园,自然就会使地方公国和小王国不断合并,并最终演化为民族国家。地租下降导致岁入减少,这同时引发了政府的财政危机,解决之道也是城市国家演变为民族国家,即通过规模经济来降低管理成本。诺思的这一分析是从经济角度入手,不同于其它国家之说。比如,恩格斯认为雅典和罗马国家起源于氏族部落[32]。魏特夫认为古代中国的集权国家形成是因为治水所致[33]。伯克则分析了文明的冲突对于西方世界的意义,他认为,在由各种不同文明所构成的历史场境中,各种文明间的竞争、抗衡、战争与冲突是一台驱动西方现代国家体制兴起的发动机[34]。与诺思相比,这些学者更强调地理、文化和战争等因素。当然,诺思没有忽视军事技术对民族国家形成的作用。他认为,在四分五裂的封建社会,固定的城堡和装备盔甲的骑士都是防御赛中的棋子。随着新的军事技术(弩、长弩、长矛和火药)的发展,最有效的军事单位规模逐渐增大,即民族国家代替了城市国家。

1500年是中世纪社会和近代社会的分水岭。这个时代发生了很多重要事件,如:价格革命,商业革命,宗教改革,文艺复兴,地理大发现,新大陆殖民,世界贸易发展以及欧洲政治组织最高形式——民族国家的出现。这些事件之间的内在联系是什么呢?诺思认为以往的历史学家都没有给出合理的解释。而利用他的分析框架可以较好地解释这些现象。他说,15世纪开始了一个新的马尔萨斯周期,人口开始重新增长并且弥补了14世纪的损失,直到最后同样出现报酬递减。13世纪的许多经济因素重演于16世纪,14世纪的某些问题也在17世纪再现,然而,17世纪发生了一种新的现象:马尔萨斯的危机在不同地域表现不同,这缘于国家的适应能力不同。有些地区和国家能够通过制度变迁继续保持经济外延式和内涵式增长,而有些地区和国家则重蹈14世纪经济萎缩的覆辙。之所以有这样的差别,在于不同国家为应付财政危机所创建的所有权形式不同,即有的国家建立了好的所有权形式,而有的国家建立了不好的产权制度。

诺思分析了几个民族国家的发展历史。从其分析中,可以发现,在荷兰和英国,持久的经济增长起因于一种适宜所有权演进的环境。在法国和西班牙,经济增长之所以落伍在于没有一个适宜所有权演进的环境。实际上,英国、西班牙、法国虽然都是民族国家,但其演进路径和特点大相径庭。具体来说,在法国和西班牙,由于要应付对外战争和贵族之间的斗争,君主制逐渐取代了代议制,发展了一套提高了地方性和地区性的垄断的税收制度,这套税收制度抑制了创新和要素的流动性,导致了生产性经济活动在法国相对下降和在西班牙的绝对下降。反观荷兰,由于其优越的地理位置,商业贸易成为经济增长的动力,而为了促进商业发展,荷兰发展了一个有效率的政府;英国国会在内乱之后享有了对王权的支配地位。这种不同的历史演进路径导致了适宜所有权演进的环境不同。法国和西班牙发展了专制的君主制,而荷兰和英国则成功地以议会形式对其统治者实行制约。正是由于这种环境不同,最终使得它们的经济增长绩效不同。

至于民族国家的演进路径为什么会有如此差别?即他们的演进环境会有如此不同?诺思没有详细地回答[35]。在笔者看来,一个国家的演进环境是深植于其文化和地理等禀赋中的。比如,法国作为一个大陆国家,其所面对的外部环境和内部环境都比较凶险,面对着英国的侵略和法国贵族之间的斗争,面对着割据的地方经济,稳定秩序和国家发展强大的需求导致代议机构把税收等权力交给国王,结果发展了君主专制制度。英国作为一个四面环海的国家,没有法国那样的压力,因此,在商业充分发展的条件下发展了商人主导国家政策的议会君主制度。此时的诺思,还没有将视角扩展到文化和地理方面,他只是从所有权角度分析。在他看来,英国的道路之所以不同,在于其仿效荷兰的所有权和制度规定,创制了好的制度环境。工业管制的衰败和行会权力的下降使劳动得以流动和经济活动得以创新,专利法加强了这一趋势。资本的流动受到合股公司、金首饰商、咖啡馆和英格兰银行的鼓励,它们都降低了资本市场的交易成本。国会至上、商人和企业家在议会中占据主导地位为鼓励生产性的经济活动提供了重要的制度框架。正是这些好的制度,为英国的工业革命奠定了基础。诺思总结到:“工业革命不是现代经济增长的原因。它是提高发展新技术和将它应用于生产过程的私人收益率的结果。”[36]

总之,通过考察西方经济发展史,诺思证明了其论点的正确性,即有效率的经济组织是西方世界兴起的关键。假使没有17世纪的合意的产权制度出现,人类还不能逃脱“马尔萨斯陷阱”,也不能产生工业革命以及促使社会转型。

四、理论和历史统一的尝试:一种新范式

《西方世界的兴起》体现了经济学理论与经济史研究的统一。1965年诺思在《经济史状况》一文中就曾经指出,传统经济史研究的主要缺陷在于未能利用现有的理论,而如果不利用现代经济学理论,则不仅无法解释诸如“一国经济之兴衰”这类重大问题,甚而连具体的经济史过程也说明不了[37]。福格尔主张经济史与经济学理论的再统一,要求在经济史研究中把新古典经济学理论当作一个综合工具来使用。新经济史研究应该更加依赖理论[38]。因此,诺思和托马斯综合运用新古典经济学的分析范式,运用交易成本理论、公共产品理论以及所有权理论等,解读了近代西方以来率先崛起的过程,从而实现了经济史与经济学理论的统一。对于经济史研究来说,这的确使人耳目一新。正是由于他所得结论的独特性,此书一出版,在学术界立刻引起轩然大波。该书的影响力丝毫不亚于福格尔的著作。如果说福格尔纠正了史学界的一些错误观点或者是一些想当然的观点的话,那么,诺思就把以前对西方历史发展的认识翻了一个天。福格尔的工具是定量方法和经济学理论,诺思的武器则是新古典经济学分析范式以及自己创制的制度变迁理论。由于注重运用经济学理论来解读历史,《西方世界的兴起》更类似于“史论”,不同于传统的历史著作。如果说传统的经济史是描述性的经济史,那么,诺思的经济史则是解释性的经济史。对历史进行解释本来就是仁者见仁、智者见智的。因此,诺思的解释也只是众多解释中的一种。这就意味着其结论没有普适性,不是“放诸四海而皆准的真理”。然而,其结论的创新性是显而易见的,它暗含着一种纠错:即试图改变从某一偶然的技术发明中去寻找工业革命的原因的偏见,而引导人们从现代所有权体系和社会制度漫长的孕育过程中去寻找经济增长的原因。诺思的这个创见,让研究者追寻经济增长动力的目光从生产技术转移到了制度变迁上。诺思的研究开启了新制度学派的先河,之后仿效者和追随者甚众。不断有新著问世,试图运用类似的方法来重新解释西方各国历史,探讨其制度变化的原因和结果。在1972-1985年间,社会科学检索中平均每年引用诺思的著作有50篇,在1985-1989年,年平均引用率上升到70篇,在20世纪90年代上半期,年平均引用率则超过130篇[39]。可见,诺思的影响日益扩大。

诺思的研究是斯密研究的进一步深化。在诺思的分析框架中,人口数量是外生变量,它的变化会导致经济增长出现。具体的逻辑如下:人口数量的增长以及人口密度的不均,导致商业贸易扩张和市场规模的扩大,并进而导致分工和专业化的发展。人口数量的增长还导致资源禀赋的相对价格发生变化,从而为产权制度的形成奠定基础。产权的形成降低了市场规模扩大所带来的渐大的交易成本,并进而促进分工和专业化。斯密分析了分工和交换的关系,并且认为,正是分工和交换导致经济发展。不过,在他的理论里,交换是没有成本的,交换可以在一个无摩擦的世界内瞬间完成。因此,在斯密看来,分工和专业化是提高效率的关键,是国民财富增长的源泉。这符合当时的历史条件,在物质还不丰富的时代,生产是最为重要的。能够提高生产效率的分工当然会在经济学理论中占据主要位置。到了诺思这里,诺思发现,无摩擦的世界太理想,实际上,在市场交换中存在交易成本。为了促进分工和专业化,需要一套制度来降低交易成本,否则,分工和专业化不能与市场形成互动。由此可见,诺思的研究是斯密研究的深化。只不过,二者强调的侧重点不同。斯密认为分工和专业化提供了动力,诺思则把分工和专业化的力量归功于市场体系的完善,即产权和制度的完善。因此,诺思说产权制度在经济发展中起了核心作用。诺思本人也评价了自己和斯密的区别。他说,斯密“没有告诉我们怎样保证有效率的政府会发明和维持一组保证经济增长的所有权”[40],而我们着手研究了这个问题。

诺思的分析范式具有开创性。之前对西方世界兴起的研究,其结论都来自历史学家的历史直觉。在解读西方世界历史过程时,注重的是材料的梳理和过程的描述,逻辑性和严密性都不如诺思。在诺思这里,不仅实现了逻辑和历史的统一,而且实现了新古典经济学理论和经济史的统一。他将众多变量纳入到一个分析模型中,并将各种变量内生化。《西方世界的兴起》采用新古典经济学的分析范式。比如,理性人的假设、边际分析的思想、对价格信号的强调。这些理论都构成了诺思分析范式的一部分。在诺思眼中,农民、领主、政府实际上都是理性主体,都具有“理性人”之属性。农民和领主之间的分成制就是理性“均衡”之结果。10世纪之前,可能的契约协定形式包括:用实物支付的固定工资、固定实物租金或产出分配协定。选用实物支付的固定工资将使领主承担全部风险和管理费用。固定实物租金的问题正好相反,农民必需承担全部风险和管理费用。分成制则与上述协定不同,它包括投入和产出的分摊。这种协定是当时庄园的一种最有效的协定。这是理性主体长时间博弈的结果,是理性“均衡”之必然。国家在诺思的眼里也是理性主体。政府和人民的关系是一种平等互利的市场交易关系。国家通过确定产品和资源的所有权并保证所有权的实施来实现保护和公正。作为对这种公共产品的回报,国家获得税收。由于提供保护和公正的规模经济使这种交易可能对选民很合算,因此,国家和人民便可以互利合作,达成一种理性“均衡”。价格思想和边际分析思想也体现在诺思的分析框架中。当人口数量上升时,劳动的边际生产率下降,从而劳动的价值下降,而土地价值恰恰相反。正是由于相对价格的变动,农民和领主的谈判能力发生变化,并进而导致契约协定的改变,这种改变的核心是对人的所有权转变为对土地的所有权。人口不断增长导致的一个经济后果就是生活水平下降,并通过自然力量(瘟疫、饥荒)来使人口数量减少。这时,价格信号翻转,并开始了向另外一个方向的契约协定变化。人口数量在这里是经济发展变化的主因。作用机制是价格这个“看不见的手”。在这种历史解读中,反映出诺思的理念:历史是理性主体自动选择的结果。个人、组织、国家都是理性主体,历史是在这些主体的利益最大化追逐中展开的。正是理性主体在不同资源禀赋和制度环境的约束下,在相对价格不断变动的条件下的理性选择,改变了制度变迁的成本和收益比较,并进而造就了制度变迁,一旦制度变迁到良性的轨道上,长期的经济增长就发生了,工业革命不过是制度变迁进程中的产物。

尽管诺思对新经济史研究做出了开创性的贡献,使新制度学派诞生。但在其分析框架上,也存有瑕疵。诺思把制度因素视为影响经济增长的内生变量,增强了解释力度。但在这本书中,他未能进一步探求制度产生、变化的真正原因和机制。制度变化真的就像他所说的那样是由于人口数量的变化所导致吗?那为什么中国人口数量的变动没有导致类似西方的所有权结构变化。另一个问题是,人口变化的原因是什么呢?人口的变化难道和经济发展不存在互动之关系么?这些诺思都没有回答。实际上,一个国家或者一个社会的兴起原因往往有很多,制度不一定是其中最重要的因素。而且,制度本身仅仅是一个中间变量,制度演进的路径非常复杂,它与地理、气候、文化等都有关系。如果不全面探讨这些变量,而仅仅认为制度作用至高无上,那或许是一种片面的认识。能够说明制度不是经济增长唯一原因的例子也有,比如经济学家对非洲、拉丁美洲和发展中国家所开出的药方。这些药方大都强调了制度,然而,发展中国家的盲目照搬却没有带来满意的结果,甚至更糟[41]。

诺思的开创性分析范式尽管使得经济学理论和经济史研究重新回归了统一。然而,这并不是经济史本身的宿命,也不是经济史的本质诉求。经济史研究的方法有很多种,所谓“史无定法”。由于分析方法的多样性,因此,诺思的新古典分析范式就不是唯一合理的。而且,尽管诺思批判了新古典经济学理论在历史解释上乏力,但在其著作中,还是能看到诺思对新古典经济学理论分析范式的依赖。这种依赖是否合适呢?

注释:

[1] (美)道格拉斯·诺思、罗伯特·托马斯:《西方世界的兴起》,华夏出版社,1999年版,第5-6页。

[2] 如诺思所言:有些制度安排无需改变现行所有权便可以创造出来,有的包括在新的所有权的创造过程之中;有些制度安排由政府完成,有的则是自发组织起来的。

[3] (美)道格拉斯·诺思、罗伯特·托马斯:《西方世界的兴起》,华夏出版社,1999年版,第128页。

[4] 马尔萨斯是古典经济学家。他在《人口论》中提出,人口的增长要受到土地和自然资源的制约。人口在不受限制时,其增长是以几何级增长速度增长,而食物生产只能以算数级增长速度增长,因此,人口增长要快于食物增长。为了平衡,则大自然就会赋予人类战争、饥馑和其他各种灾难。这个现象被称为“马尔萨斯陷阱”。

[5] 《马克思恩格斯选集》,第1卷,人民出版社,1995年版,第276页。

[6] 普罗米修斯是希腊神话中的一个人物。传说他把火种带到人间,让人类获得了一种全新的照明、取暖和饮食手段,从而完全脱离了动物界。工业革命把新技术应用到经济增长中,具有普罗米修斯传播火种的特征。参见(美)大卫·兰德斯(又译戴维·兰德斯):《解除束缚的普罗米修斯》,华夏出版社,2007年版。

[7] (英)亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》,下卷,商务印书馆,1972年版,第195页。

[8] (德)贡德·弗兰克:《白银资本》,中央编译出版社,2000年版。

[9](美)W.W.罗斯托:《这一切是怎么开始的:现代经济的起源》,中译本,北京:商务印书馆,1997年版。

[10] (美)乔尔·莫基尔:《富裕的杠杆:技术革新与经济进步》,华夏出版社,2008年版。

[11] (德)马科斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,陕西师范大学出版社,2002年版。

[12] (美)彭慕兰:《大分流:欧洲、中国及现代世界经济的发展》,江苏人民出版社,2003年版。

[13] (美)王国斌:《转变的中国:历史变迁与欧洲经验的局限》,江苏人民出版社,1998年版。

[14] (德)马科斯·韦伯:《世界经济通史》,上海译文出版社,1981年版,第258-259页。

[15] (美)保罗·肯尼迪:《大国的兴衰》,国际文化出版公司,2006年版,第28页。

[16] (美)戴维·S.兰德斯:《国富国穷》,新华出版社,2001年版。

[17] (美)熊彼特:《经济发展理论》,商务印书馆,1990年版,第73-74页。

[18] (英)希克斯:《经济史理论》,商务印书馆,1987年版,第56-91页。

[19] (美)科大卫:《中国的资本主义萌芽》,《中国经济史研究》,2002年第1期。

[20] (美)E.赫尔普曼:《经济增长的秘密》,中国人民大学出版社,2007年,第4章。

[21] (美)道格拉斯·诺思、罗伯特·托马斯:《西方世界的兴起》,华夏出版社,1999年版,第13页。

[22] 人口、土地是古代社会中最重要的两种要素。人口增长速度快于土地开发,则会导致人地比例上升。地就会变得相对稀缺,其相对价格也会变大。相反,人口数量减少导致土地荒芜,则人的重要性上升,其相对价格就会变大。

[23] (美)道格拉斯·诺思、罗伯特·托马斯:《西方世界的兴起》,华夏出版社,1999年版,第88页。

[24] (美)道格拉斯·诺思、罗伯特·托马斯:《西方世界的兴起》,华夏出版社,1999年版,第23-25页。

[25] (比利时)亨利·皮雷纳:《中世纪的城市》,商务印书馆,2006年版。

[26] (美)道格拉斯·诺思、罗伯特·托马斯:《西方世界的兴起》,华夏出版社,1999年版,第37页。

[27] 这种分析方式与诺思对美国经济增长的三轨制分析一脉相承。

[28] 三圃制这种制度是对相对要素价格变动的一种适应。只有当土地变得匮乏时,三圃制的收益才可能超过二圃制。

[29] (唐)元稹:《织女词》。

[30] (美)道格拉斯·诺思、罗伯特·托马斯:《西方世界的兴起》,华夏出版社,1999年版,第48-49页。

[31] (美)道格拉斯·诺思、罗伯特·托马斯:《西方世界的兴起》,华夏出版社,1999年版,第89页。

[32] 恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年版。

[33] 参见(美)卡尔·魏特夫:《东方专制主义—-极权力量的比较研究》,中国社会科学出版社,1989年版。

[34] (美)维克多·李·伯克:《文明的冲突:战争与欧洲国家体制的形成》,上海三联书店,2006年版。

[35] 只给出了三点原因:技术不能阻止“搭便车”;制度变迁的成本大于收益;国家财政危机。见前文。然而国家为什么会有财政危机?为什么不能阻止“搭便车”?诺思没有回答,实际上也就没有回答演进环境为何不同。

[36] (美)道格拉斯·诺思、罗伯特·托马斯:《西方世界的兴起》,华夏出版社,1999年版,第193页。

[37] Douglass C. North, “The State of Economic History”, the American Economic Review, Vol. 55, No. 1/2 (Mar., 1965), pp. 86-91.

[38] Robert William Fogel, “Discussion: Papers and Proceedings of the Seventy-sixth Annual Meeting of the American Economic Association”, The American Economic Review, Vol. 54, No. 3, (May, 1964), pp. 377-389.

[39] 这是福格尔的研究结果。参见福格尔文章:《道格拉斯·诺斯和经济理论》,转引自张宇燕译:《诺思教授与新制度经济学》,《制度经济学研究》,2003年第1期。

[40] (美)道格拉斯·诺思、罗伯特·托马斯:《西方世界的兴起》,华夏出版社,1999年版,第194页。

[41] 非洲很多国家都实行民主制度,但经济增长却相当迟缓。俄罗斯转轨时也采用了经济学家萨克斯(Jeffrey Sachs)的建议,结果陷入经济增长的泥潭。当然,诺思本人在随后的研究中也探讨了这一问题,并指出制度内生和信念体系、文化的重要性。