[摘要]战国秦汉时期存在着“固定官价”、“平贾”(正贾)、“实际价格”这3个层次的物价结构。该时期市场实际价格的变动未必是与固定官价及平贾不同的例外或者是非法的现象,而为法律所允许,所以钱的价值并非是由金或布本位制以及与此类似的制度来维持的。国家当时只允许具有同一种钱文的钱流通,试图维持通过累加其枚数来计算商品价值的体系,并且试图进一步减轻钱的重量,直至其低于钱文的“名义重量”或“规定重量”。不过,由于民间倾向于将钱当作是称量货币,民众没有完全遵行钱文。这样,官府不得不顺从民间意志,转而采用接近“实际重量”的、作为一定的价值物恰好能为民间所接受的钱文。

[关键词]战国秦汉时期;物价;平价;钱币;黄金

[作者简介]柿沼阳平(1980一),日本学术振兴会博士后特别研究员。

前言

在前近代(尤其是战国一明清时期)的中国,除了铜钱以外还有多种财物,包括黄金及布帛等,在不同场合被用作经济性流通手段。对于以何种财物作为流通手段这一问题,有的历史阶段也出现不依赖于材料本身的价值,或国家权力,或民间传统,而达成宽松的社会协议的情况。由于这种对货币的认识,与以往主要关注钱的动向的研究视角有很大不同,具有崭新的开创性的意义,所以目前已得到了很多以战国至明清时期作为研究对象的经济史学家的支持。其中对于战国秦汉时期的货币经济情况,佐原康夫试图从经济人类学多元货币论的角度重新对其进行更为全面的探讨。其结论是,虽然史料中几乎所有的战国秦汉时期商品的价值均以钱的枚数来标记,但事实上布帛及黄金等经济性流通手段并未被废止而是始终在发挥着作用,而钱作为国家性结算手段的色彩则相当浓厚,其作为经济性流通手段并未被民间所接受。[1]笔者虽然对“货币”的定义有别于经济人类学的多元货币论者而认为

不应该忽视钱作为经济性流通手段所发挥的功用,但承认从多元货币论来试图重新对战国秦汉时期的货币经济史进行更为全面地探讨的意义。而且,笔者在此基础上认为在战国秦汉时期以钱、黄金、布帛为主要货币(经济性流通手段1的货币经济在程度上、广度上都有很大的发展。[2]

那么上述诸种货币之间具体存在什么样的价值关系呢?对此目前多数研究者推断认为整个秦汉时期黄金和钱都存在着一个固定比价,即:黄金1斤:l万钱。[3]另外对于钱和布帛,也有人认为在战国秦时存在“l布=11钱”这一固定比价。[4]虽然有的研究者很早就对此提出了质疑,[5]但这些质疑并没有立足于当时的社会及其制度背景来整合全部的相关史料(包括“黄金1斤:l万钱”这说法的论据),因此其批判并没有足够的力度。其结果是,也是笔者必须指出的目前的学界,认为在战国秦汉时期钱、黄金、布帛之间的比价固定的观点最有影响力。假如这一定论没有大的谬误,那么无论钱实际重量减轻到何等程度,只要其与黄金及布帛等的兑换得到保证,其价值便应该能得以维持。由此可推导出的观点是,在战国秦汉时期已经存在所谓金本位制、布本位制或者类似的制度。但是如果这样,那些不能支持该结论的史料均将被视作例外。可是将战国秦汉货币经济的结构理解为仅存在货币间的固定比价这单一的内容真的是妥当的吗?如果答案是肯定的,就必须将钱的价值所在与黄金及布帛的存在割裂开来加以考察。基于此,本稿将首先讨论战国秦汉时期整体的物价制度,如后文中将出现的“平贾”制等,并揭示其精要。然后在此基础上重新探讨主要货币——钱、黄金、布帛——之间的价值关系。

一、战国秦汉时期的物价制度

在考察战国秦汉时期的物价、尤其是汉朝的物价时,首先必须关注的是传世文献及出土文字资料中“平贾”这一词语。其涵义,一般理解为每月由官府评定出的物价。且其发挥着作为一定意义上的价格以参照稳定集市交易、阻止所谓豪强富商肆意操纵物价的作用。违反“平贾”的行为被视作“过平”、“故贵”等,政府将对其予以严格取缔。有人推测西汉初期的张家山汉简《二年律令·津关令》(第510简)“马贾讹过平令”就是违反“平贾”的罚则之一。[6]而另一方面,也有人认为事实上在汉朝的集市中很多人并不遵守“平贾”,他们经常进行拍卖这一违法活动。简而言之,以往学者一边认为汉朝的“平贾”是官府推行的强制性统一价格,一边对其实际效力一直存有严重的怀疑,认为其仅流于形式。[7]

为讨论这一解释的是与非,首先值得注意的是《二年律令·田律》中记载:

入顷刍、稁,顷入刍三石。上郡地恶,顷入二.石。稁皆二石。令各入其岁所有,毋入陈,不从令.者罚黄金四两。收入刍、稁,县各度一岁用刍、橐,.足其县用,其余令顷入五十五钱,以当刍、稁。刍一石当十五钱,稁一石当五钱。刍、稁节贵于.律,以入刍、稁时平贾入钱。(第240—242简)[8]

这意味着在缴纳刍、稁等税时,原则上要求按照“刍一石:十五钱”,“稁一石=五钱”的固定比价纳钱(以下称之为“固定官价”),如果刍、稁的实际价格更高则按当时的“平贾”纳钱。关于“平贾”,《二年律令·金布律》载:

有罚、赎、责,当入金,欲以平贾入钱,及当受购、偿而毋金,及当出金、钱县官而欲以除其罚、赎、责,及为人除者,皆许之,各以其二千石官治所县十月金平贾予钱,为除。(第427—428简)[9]

《居延旧简》亦载:

二月戊寅,张掖大守福、库丞承熹兼行丞事,敢告张掖农都尉、护田校尉、府、卒人谓县。律日,“臧它物非钱者,以十月平贾计”。案,戍田卒受官袍衣物,贪利,贵贾贳予贫困民。吏不禁止,浸益多,又不以时验问……(4.1)[10]

正如上述史料中记载的那样,原则上“平贾”是以钱作为价值尺度的公定价格,其以县为单位每年至少于十月确定并公布一次。而且仅从出土文字资料及传世文献中所记载的其适用的情况来看,其在官署间、官民间的交易(包括由官府进行的商品价值的审定等[11])中有效但效果有限。也就是说,“平贾”似乎在百姓之间的商品交易中并未得以强制实施。事实上《孟子·滕文公章句上》载:

[陈相曰]“从许子之道、则市贾不二、国中无伪……”『孟子]曰:“夫物之不齐,物之情也……从许子之道,相率而为伪者也……”[12]

东汉王充《论衡》卷17《是应篇》载:

儒者论太平瑞应……男女异路,市无二 价……夫儒者之言,有溢美过实言……男女不 相干,市价不相欺可也,言其异路,无二价,褒 之也……太平之时,无商人则可,如有,必求便 利以为业。买物安肯不求贱。卖货安肯不求贵。 有求贵贱之心,必有二价之语。[13]

《东汉书》卷83《逸民列传》载:

韩康字伯休……常采药名山,卖于长安市。口不二价,三十余年。时有女子,从康买药。康守价不移。女子怒曰,“公是韩伯休那。乃不二价乎”。康叹曰,“我本欲避名,今小女子皆知有我。何用药为”。乃遁入霸陵山中。[14]

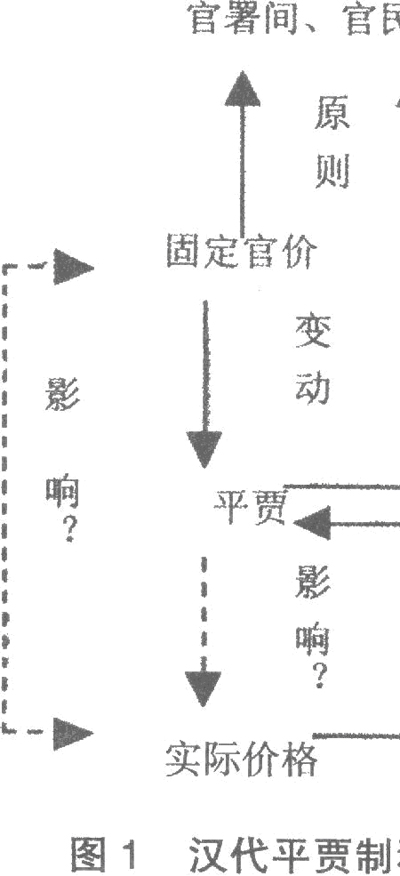

战国秦汉时期的集市中已存在拍卖,集市中同种类商品的价格并不一致的情况为常态。相反正如《三辅黄图》卷2“长安九市”条载:“直市在富平津西南二十五里。即秦文公造。物无二价,故以直市为名。”[15]可见,物价受到完全管制的集市甚至被冠以特有名称,被看作是特殊的。正因为如此,汉朝的民问交易中,为了调解双方的价格分歧,经常从百姓中选定仲裁人来仲裁,政府权力几乎没介入其中。《史记》卷59《五宗世家》中的以下记载可作为其一个证据:“赵王擅权,使使即县为贾人榷会,人多于国经租税。”[16]这是在景帝至武帝时期的诸侯王之一赵王彭祖在辖内“擅权”时的例子,他派官府人员掌控每个县的民间“擅权(商品交易的仲裁、管理)”[17]以从中获利,其被视为赵王彭祖的恶行之一。反过来说,这意味着民间的“擅权”通常是由百姓管理的。这也可以看出集市中一物一价只是被看作一种理想的状况甚至被看成特例。因此,很难认为“平贾”在民间的商品交易中起较大的作用。相反,鉴于以上分析我们应该认为“平贾”是仅适用于官署间、官民间的公定价格,除“平贾”与“固定官价”之外,还存在着“实际价格”。即当时的物价由“固定官价”、“平贾”、“实际价格”三个层次所构成(但未必所有的商品有“固定官价”)。以上讨论结果如图1所示。[18]

那么短期内大幅更改了汉制的新朝又实行了什么样的物价制度呢?这方面必须注意的是《汉书》卷24《食货志下》中的以下内容:

诸司市常以四时中月实定所掌,为物上、中、下之贾,各自用为其市平,毋拘它所。众民卖买五谷、布帛、丝绵之物,周于民用而不雠者、均官有以考检厥实,用其本贾取之,毋令折钱。万物昂贵,过平一钱,则以平贾卖与民。其贾氐贱减平者,听民自相与市,以防贵庾者。[19]

其中记述了王莽实施的所谓“五均法”的概要。[20]这里的“平贾”分为上中下三等,这一点表面看来似乎与西汉时期的“平贾”不同。但如笔者将在后文中所阐述的,唐朝的“市估”制中也存在这种“三等式”结构,所以或许这两者(平贾和五均法)的功能相似。[21]但不管怎样,正如“万物昂贵,过平一钱”所述,既然价格分为“平贾”和实际价格,那么前提是两者不一致,这一点上新朝的“平贾”实际上和西汉相同。另外,王莽时期的黄金等有政府规定的“固定官价”。由此推测新朝也存在“固定官价”、“平贾”、“实际价格”。

那么这种三层结构的物价制度,是在何时建立的,又是以何种形式为后世所继承的呢?要探讨第一个问题就必须考察战国秦的《睡虎地秦简·封诊式》:

告臣爰书。某里士五甲缚诣男子丙。告曰:“丙甲臣,桥悍不田作,不听甲令。谒买公。斩以为城旦,受贾钱”……令令史某诊丙,不病。·令少内某、佐某以市正贾贾丙丞某前。丙中人,贾若干钱。(第617—619简)[22]

其中可见“正贾”这一用语。关于“正贾”,正如在《淮南子·时则训》“上帝以为物平”的东汉高诱注载:“平,正。读评议之评。”[23]所以其是可以用“平贾”来替代的用语。由此推测,战国秦的“正贾”制相当于汉朝“平贾”制的前身。由于“正”与始皇帝的讳名乃同一字或通假字,所以估计后来将“正贾”更名为“平贾”。[24]

第二个问题可参考池田温的观点。即在唐朝存在名为“市估”的制度,其“并非用来规范一般交易的公定强制价格,也不是向市场公开的公示价格,只不过是由集市官员参照时价决定记录的公定市价”,其存在并不意味着当时的市场价格已完全统一。[25]据学者论证,与其类似的制度至少延续至元朝、明朝。[26]这些“市估”均为于实际价格之外存在着的市场公定价格,这一点与汉朝的“平贾”制大体一致。那么我们可以认为前近代中国的物价制度存在着战国秦“正贾”制→汉“平贾”制_新“平贾”制(→东汉“平贾”制)→唐—明“市估”制这一系列的继承关系。

以上探讨让我们得以大体了解战国秦汉时期物价制度的主干。即当时的物价存在“固定官价”、“平贾(=正贾)”、“实际价格”这3项指标。并且可以认为铜钱以外的所有财物的价格基本上是用基于以钱作为价值尺度的前述3项指标进行衡量的。那么铜钱、布、黄金之间具体存在什么样的价值关系呢?它们的比价是否也是以固定官价、平贾(=正贾)、实际价格这3项决定的呢?

二、铜钱、布、黄金之间的价值关系

(一)铜钱和布的价值关系

战国秦时钱和布的价值关系,《睡虎地秦简·秦律十八种·金布律》中有如下记载:

钱十一当一布。其出入钱以当金、布以律。(第67简)[27]

其中规定“1布:ll钱”。据整理小组的研究,“钱十一”即11枚所谓“半两”钱。而“一布”为麻织布,如《秦律十八种·金布律》载:

布袤八尺,诸广二尺五寸。布恶,其广袤不 如式者不行。(第66简)[28]

其规格为长八尺、宽二尺五寸。由此,前述《秦律十八种·金布律》(第134简)

一般被理解为秦钱ll枚与麻织物(长8尺×宽2尺5寸)等价。《秦律十八种·金布律》中又载:

禀衣者隶臣、府隶之毋妻者及城旦冬人百 一十钱,夏五十五钱。其小者冬七十七钱,夏裕 四钱。舂冬人五十五钱,夏裕四钱。其小者冬裕 四钱,夏时三钱。隶臣妾之老及小不能自衣者如 舂衣。·亡不仁其主及官者衣如隶臣妾。(第94— 96简)[29]

本条阐述了向特定刑徒发放衣物的原则,这里是以钱数来标示衣物的价值的。并且其数值均为11的倍数。这显然是遵从了前述《秦律十八种·金布律》(99134简)中的“钱十一当一布”的规定所致。由此可知,在向刑徒发放衣物等时采用了“1布:ll钱”这一固定官价。

然而除了理解为书面化的固定官价“钱十一当一布”外,如前所述,战国秦时还有“正贾”这一可变公定价格。因此在官署间、官民间交易麻织物时,其价格很可能是用“正贾”计量的。另外笔者推测民间的麻织物商品交易中适用可变的实际价格。事实上战国秦的《睡虎地第4号秦墓木牍》载:

……母视安陆丝布贱可以为禅、裙、襦者,母必为之,令与钱偕来。其丝布贵,徒钱来。黑夫自以布此……(第11简)[30]

这是身处战地的一名叫黑夫的人写给乡下母亲的书信的部分内容。可见布(麻织物1的价格因地而异。这表明前述《秦律十八种·金布律》“钱十一当一布(第134简)”未必与民间布的价格(正贾及实际价格)相同,也不是民间的商品交易中的公定强制价格。由此可见战国秦的布的价格也可能是可变的。另外在汉朝,据前述《居延旧简》(4.1),官民交易中的物价原则上也要采用“平贾”,从这一点来看布的价格也是可变的。[31]

(二)《平准书》中关于“一黄金一斤”的解释

如前所述,关于钱和黄金的价值关系,以往学者认为在整个秦汉时期都存在“黄金l斤=1万钱”这一固定的或者说是标准的比价(以下称“黄金l斤=1万钱”说)。《史记》卷30《平准书》便是其论据之一:

汉兴接秦之弊,丈夫从军旅,老弱转粮饷,作业剧而财匮。自天子不能具钧驷,而将相或 乘牛车,齐民无藏盖。于是为秦钱重难用,更令民铸钱,一黄金一斤,约法省禁。而不轨逐利之民,蓄积余业,以稽市物。物踊腾粜,米至石万钱,马一匹则百金。天下已平……[32]

在该文开头有表示汉元年的“汉兴”两字。另外后文有表示楚汉战争结束(即汉五年[33])的“天下已平”四字。据此,该文被认为是记载了“汉元年”至“汉五年”期间发生的事。上文中间可见“一黄金一斤”五字。其含义迄今为止有以下三种解释:

①10贯=金1斤说[34]

②1黄金=金1斤说[35]

③1万钱=金1斤说[36]

其中的①和③,如后文中将提及的,为“黄金l斤=1万钱”之说的论据。不过,对该句的这两种理解真的是恰当的吗?

在①这一解释中,认为该句为“十贯金一斤”之误,从而将其理解为“l0贯:金1斤”。确实,《汉书》卷6《武帝纪》的元狩四年条“初算缗钱”的颜师古注载:“李斐曰:[37]‘缗,丝也。以贯钱也。一贯千钱。出算二十也’”。[38]在汉朝似乎确实有将千钱看作一个整体的“贯”这一单位。[39]这样,如果“黄金l斤:l万钱”,则“10贯=1万钱=黄金l斤”。然而考察前述《平准书》的内容,在《食货志下》却载:“汉兴,以为秦钱重难用,更令民铸荚钱。黄金一斤。”[40]根据这个内容“一黄金一斤”的“一黄”无法用“十贯”替代。因此①难以说得通。

②的解释则将该句解读为“每一黄金为一斤”,此时黄金的基准单位被定为“斤”。事实上,在秦帝国时期计量黄金时曾混用过“镒”和“斤”这两个单位。那么该句就表明在“汉元年”至“汉五年”期间其被统一为“斤”。考察一下传世文献,也可以确认这一点。正如《史记》卷55《留侯世家》载:“汉元年正月,沛公为汉王,王巴蜀。汉王赐良金百镒、珠二斗。”[41]在“汉元年”存在以镒为单位计量黄金的例子,但已有的史料中“汉元年”以后在西汉辖地内再也找不到用镒计量黄金的例子,反而可看到多处用“斤”计量黄金的事例。因此,②可能没有大的问题。那么,最后③的解释又是以什么为论据的呢?

现存关于③的最古老的文献是唐司马贞《史记索隐》载:“如淳云:‘时以钱为货、黄金一斤直万钱’”。[42]但是据《汉书》的《颜师古叙例》,如淳是三国魏人。那么,如淳要说明汉初的经济情况应该有某种典据才说得通。但文中并没有相关记载。关于其理由,清瞿方梅《史记三家注补正》中推测:“窃疑,如据《史记》本当作‘一万金一斤’。故其解之若此。”然而众所周知,如淳本来并非《史记》的注释者,而是《汉书》的注释者。于是考察《索隐》引如淳注的典出,《汉书》如淳注发现,在《汉书》卷50《冯唐传》中记载:“『冯]唐对日:‘……李牧……百金之士十万,是以北逐单于……’”[43]其中关于“百金之士”颜师古注载:“如淳日:‘黄金一斤直万。言富家子弟可任使也’”。[44]将其与《史记索隐》引如淳注比较,前者缺后者的“富家子弟”以下内容,后者则缺前者的“时以钱为货”的部分。不过这可能是司马贞和颜师古后来分别抄录同一条如淳注的原文导致的差异。之所以这样说,理由是可将两者对照如下:

(索隐)时以钱为货黄金一斤直万钱

(颜注)……黄金一斤直万言富家子弟可任使也

将其校订后合并成一文可能是:

时以钱为货。黄金一斤直万钱。言富家子弟可任使也

可以认为是对前述《冯唐传》“百金之士”的前后一致的注释的缘故。这样,如淳注可能本来是附在《冯唐传》而并非《平准书》的“一黄金一斤”的附注。那么瞿方梅《史记三家注补正》根据《史记》语句的异同寻找如淳注的论据的推论就有问题。

(三)如淳注的论据和《居延汉简》的内容

笔者试图从年代早于如淳注或与之同时代的《汉书》的注释中寻找如淳注的论据却找不到支持“黄金1斤:l万钱”说的记载。另一方面如淳注以后的注释中,《汉书》卷4《惠帝纪》即位年条载: 孝惠皇帝……即皇帝位。尊皇后曰皇太后。 赐民爵一级……赐给丧事者二千石钱二万,六 百石以上万,五百石、二百石以下,至佐史五 千。视作斥上者将军四十金,二千石二十金,六 百石以上六金,五百石以下,至佐史二金……[45]颜师古注中对其中的“视作斥上者将军四十金”注为:“晋灼曰:‘……下凡言黄金、真金也。不言黄,谓钱也。《食货志》:黄金一斤直万钱’”。[46]据此,晋灼是以《食货志》为据的。其被以下内容所比定:

[王]莽即真,以为“书刘字有金、刀”。乃罢错刀、契刀及五铢钱,而更作金、银、龟、贝、钱、布之品,名曰“宝货”。小钱径六分,重一铢,文曰“小钱直一”。次七分,三铢,曰“幺钱一十”。次八分,五铢,日“幼钱二十”。次九分,七铢,曰“中钱三十”。次一寸,九铢,曰“壮钱四十”。因前“大钱五十”。是为钱货六品。直各如其文。黄金重一斤直钱万。[47]

以上是《食货志下》中阐述王莽公布的币制改革概要的内容。据此,晋灼在对汉初期黄金和钱的比价附注时,可能是以有关新朝币制的描述为典据的。然而,正如《汉书》卷43《叔孙通传》的颜师古注载:“如淳日:‘高祖之衣冠藏、在宫中之寝……’晋灼曰:‘……如[淳]言宫中皆非也。’”[48]晋灼可能适当参照了如淳注。那么,晋灼在探讨汉初期黄金和钱的比价时应该也能够引证前述如淳注。而且假如晋朝还残留着如淳注以外关于汉初经济情况的可靠史料,晋灼应该以其为典据而不是《食货志下》。这是因为,作为论证方法,以王莽时期的币制的文章为典据复原汉初的币制并不是很妥当的。然而晋灼却优先采用了《食货志下》的内容。即晋灼没有将如淳注中对汉初发生的事的叙述视作是足以揭示汉初币制的可靠史料。这意味着除了前述《食货志下》以外,晋朝已经很可能没有可以证明存在“黄金l斤=1万钱”这一比价的可靠论据了。[49]对此,金少英很早就推测前述《食货志下》中的记述便是“黄金l斤:l万钱”说的发端。[50]对该假说金少英并未提供论据。不过,分析至此,此说该是最接近的。那么要对新朝以前的黄金和钱的比价进行考证,必须姑且假定可以从文献的记载中断定新朝存在“黄金l斤:l万钱”的比价,以此向前追溯来类推两者在汉初的比价。[51]

那么,我们先研究一下西汉后期黄金和钱的比价。《汉书》卷99《王莽传上》平帝元始三年(公元3年)条载:“有司奏,‘故事,聘皇后黄金二万斤。为钱二万万’”。[52]根据该句,劳干主张在王莽的始建国元年(公元9年)的六年前“黄金二万斤:钱二万万”亦即“黄金一斤=一万钱”这一比价就已经成立[53]。另外藤田高夫也表示,《居延新简》载:

/期会。皆坐辨其宫事不辨。论罚金各四 两直二千五百。(EPT57:1)[54]

《居延旧简》载:

/ □□□□当罚金二千五

/ □□□亡人罚金五千(231.115A.B[55]

二者分别可能是“罚金四两直二千五百”和“罚金八两直五千”的省略形式,所以藤田高夫主张在西汉后期该比价就已经存在。[56]劳氏所举的前述《王莽传》的内容,似乎确实可支持平帝时期就存在该比价的看法。另外由于前述《居延旧简》与包含“建武(光武帝时期)”纪年的简几乎是在同一场所出土的,而前述《居延新简》与包含“本始(宣帝时期)”一“始建国天凤(王莽时期)”纪年的简几乎也是在同一场所出土的,所以这些很可能反映了西汉宣帝时期至东汉光武帝时期的比价。因此,“黄金1斤:l万钱”这一官价的存在,姑且可以说能够追溯到西汉后期(不过如后文中将指出的,该官价相当于前述的“固定官价”)。

(四)“黄金l斤:l万钱”说以及金本位制说的批判

然而,根据前述《二年律令·金布律》(第427—428简)的记载,在汉初用黄金给付或支付“罚、赎.责(债)、购、偿”时,允许“各以其二千石官治所县十月金平贾”换算为钱进行结算。在《晋书》卷30《刑法志》的魏新律序略引汉律中亦载:“《金布律》:‘有罚、赎、入责,以呈黄金为价’。”[57]其中记载着与前述《二年律令·金布律》(第427—428简)中的内容类似的条文。“呈黄金”的“呈”意思是基准、标准,正如《说文-口部》载:“呈,平也。”[58]可见可以用“平”字替代。该“平”作为“平贾”的省略形可散见于《食货志下》等。因此,“呈黄金”和“金平贾”可以理解为内容相同的语句。那么,前述《二年律令·金布律》(第427—428简)和魏新律序略引《金布律》的规定可以理解为是大致相同的,可以推测其内容在西汉初期至三国时代有效。另外在前述《居延旧简》(4.1)中也规定了必须以“平贾”计量钱以外的一般盗窃物(当然包括黄金1的价值。据此可以认为,在整个汉朝黄金的价值与其他财物一样被纳入“平贾”制。这意味着黄金的价格即使在官署间、官民间的商品交易中也是可变的,所以其实际价格变动应该更为细致。事实上在《张家山汉简·算数书》(第46简)中记载有“黄金1斤=5040钱”,[59]在《九章算术》卷6《均输》中记载有“金1斤=6250钱”,在同书卷7《盈不足》中记载有“金1斤=9800钱”。另外在《管子》中也有关于钱和黄金比价的句子,在《揆度》中有“金之平贾万”,[60]在《轻重甲》中有“金贾四千”。[61]金谷治主张,两篇均为武帝时期后半或其以后成立的。[62]然而两篇中记载的比价却有相当大的差距。这些表明,很难将“黄金1斤=1万钱”理解为是绝对的或者标准的比价。那么假定黄金的价值与其他物品一样是由固定官价、“平贾”、实际价格之一来计量,那么前述《食货志下》、《居延新简》(EPT57:1)、《居延旧简》(231.115A.B)、《汉书》卷99《王莽传上》中的记载便可理解为其指的是黄金的“固定官价”,《二年律令·金布律》(第427—428简)、《居延旧简》(4.1)、《管子·揆度》可理解为指的是黄金的“平贾”,而《算数书》、《九章算术》、《管子·轻重甲》则可以理解为指的是黄金的“平贾”或者实际价格,这样史料间的矛盾均得以消除。由此可推定黄金也是由该i层物价制度计量价值的(但是关于新朝是否存在黄金的“平贾”和实际价格,由于目前除前述《食货志下》的内容以外没有关于“黄金l斤:l万钱”这一固定官价的可予以参考的史料,故揭示其具体情况乃是以后的研究课题)。

通过以上分析可确定,战国秦汉时期钱与黄金的比价根据场合的不同而相应地适用“固定官价”、“平贾(正贾l”或者“实际价格”,其并非总是固定不变的。这表明,战国秦汉时期的国家并没有如以往学者们认为的那样实行了“金本位制”。此外如前所述,由于钱和布的比价是可变的,所以秦汉时期钱的价值也并非基于“布本位制”。简而言之,秦汉时期钱的价值未必得到了其与布及黄金的固定性兑换的支持。那么接下来的问题是,钱的价值是如何得以维持的呢?

三、钱的价值与钱文的关系

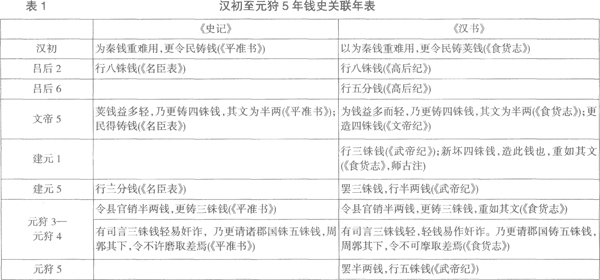

要回答这个问题,就必须了解当时的国家希望钱发挥什么样的功能,而百姓事实上又是将其当作什么来接受的。这里必须注意的一点是秦汉时期(尤其是在西汉前半期)钱曾经数次被改铸的史实。表1按年代顺序列出了这方面的相关史料。[63]这些资料在一定程度表明,直到西汉前半期钱并未在民间生根。当然随着战国秦汉时期钱纳税制的确立,钱成了生活必需品。由此可以认为钱的社会信用度在一定程度上得到保障(钱=国家性结算手段论[64])。然而西汉前半期多次被改铸的情况表明钱的社会信用度还不够。

反过来说,国家很希望钱能够在民间被接受并生根,数次改铸可以理解为国家为达此目的而不断进行的摸索。那么要想揭示钱的价值所在,还需要阐明在西汉前半期对其进行改铸的原因。

这方面可资参考的便是《二年律令·钱律》:

钱径十分寸八以上,虽缺铄,文章颇可智,而非殊折及铅钱也,皆为行钱。金不青赤者皆行金。敢择不取行钱、金者,罚金四两。(第197—198简)。[65]

由此文可以看出满足以下四个标准的钱即获认为“行钱(获得流通公认的钱)”:[66]

①“钱径(钱的直径)”大于十分之八寸(约1.85cm);

②“文章(即钱文。浇铸到钱的肉部中的文字)”的内容至少可以识别;

③钱本身没有大的损伤;

④不是“铅钱(以铅为主要成分的钱)”。

①表明官府不接受将汉钱作为秤量货币。这是因为假如当时的钱被规定为秤量货币就根本不需要对钱径进行规定。③可能是法律禁止通过表面上的划痕等判定钱的价值。由此可知行钱的法定价值并不受其精巧程度的影响。④是对钱的材料的规定,将铅钱剔除于行钱的行列。即可能是官方想通过将铜定为钱的主要成分从材料上来统一行钱的价值。

也就是说前述《二年律令·钱律》从法律上规定了行钱的最低限度的尺寸、精巧度、材质。不过《二年律令·钱律》中不包含对钱的尺寸、精巧度、材质的上限规定。因此根据前述《二年律令·钱律》,在行钱之间可能存有尺寸、精巧度、材质上的差异。换句话说,精巧度不太高、重量减轻至几近“殊折(因折断散成几片)”的行钱也有可能未受限制而在市场中得以流通。前述《二年律令·钱律》中的“胆敢择行钱、金而不取者,罚款四两”的条文,可能是为了防止不太愿意接受类似非良质行钱的人增多而规定的。那么行钱的价值标志究竟是什么呢?

要回答这个问题,我们就必须注意②。可以推测,如此强调钱的“文章(钱文)”的律文内容的态度恰恰反映了以钱文为价值标志的官方意志。《食货志下》中也载:

又民用钱,郡县不同。或用轻钱,百加若干,或用重钱,平称不受。法钱不立。吏急而一之呼,则大为烦苛,而力不能胜。纵而弗呵呼,则市肆异用,钱文大乱。苟非其术,何乡而可哉。[67]

这是文帝在“孝文五年”废除“盗铸钱令”允许民间铸钱时,贾谊关于轻钱和重钱并存导致经济混乱的奏章中的部分内容。从该内容可知,实际上汉钱在民间被接受的程度有时受其实际重量影响。例如当用轻钱买相当于100枚“法钱(=行钱[68])”的商品时,需要用轻钱100枚+α购买。然而行钱本不应该受到如此待遇。这是因为如果钱的价值在法律上由其实际重量及规定重量所决定,那么轻钱、重钱同时并存本不应该出现问题。本来无论轻钱重钱其钱文均为“半两”,在官府看来均应该是等价的,而恰恰因为如此,两者的价值实际不同而可变的情况才被当成问题,贾谊也才会叹息“钱文大乱”。据此推测行钱的法定价值逻辑上是以钱文的统一性为根据的(以下称“钱文原理”)[69]。

但是众所周知,汉朝商品的价值是以l钱、2钱、3钱……等钱的枚数来累计计算的(以下称“个数原理”)。因此假如在同一时代有两种以上不同钱文的钱并行流通,那么每一钱的价值将有高低之分,难以计算l钱、2钱、3钱……分别相当于几枚什么钱。所以不同钱文的汉钱按道理应该不可同时并行流通。分析表l可发现,在西汉前半期铸造了“半两”、“三铢”、“五铢”等三种钱文的钱。而且由“半两”钱到“三铢”钱、由“三铢”钱到“半两”钱、由“三铢”钱到“五铢”钱、由“半两”钱到“五铢”钱,每当发行与旧钱不同钱文的新钱时旧钱就被“销”、“罢”、“坏”。[70]但是,从秦朝的“半两”钱到荚钱(一种小型“半两”钱)、从荚钱到八铢钱(规定重量为八铢的“半两”钱)、从八铢钱到五分钱(小型“半两”钱的一种l、从五分钱到四铢钱(规定重量为四铢的“半两”钱)进行改铸时,即当改铸没有变更钱文时,却没有旧钱被“销”、“罢”、“坏”。这类字样的记载上的差异,应该是国家在原则上考虑到了要避免发生因两种以上钱文并存引起基于“钱文原理”和“个数原理”的币制混乱的最好证据。而且当时的国家可能是基于“钱文原理”和“个数原理”来管制钱的(图2)。《平准书》的内容可进一步支持这一点:“汉兴接秦之弊……于是为秦钱重难用,更令民铸钱。”[71]这表明在汉初曾经将“半两”钱的“规定重量”减至轻于“名义重量”(图2),即改铸小型“半两”钱。两者钱文均为“半两”,皆将一枚计为“一钱”。本来其重量(“规定重量”及“实际重量”)不应该有轻重之分。尽管如此,其之所以以“重难用”为由减轻秦钱的重量,这只能有一种解释,即官方清楚,在基于钱文统一的体系下,只要钱文相同,就算改变其重量(“规定重量”及“实际重量”)也不会产生纠纷或混乱。[72]

那么,为什么在西汉前半期时常变更钱文呢?这方面必须注意的是汉钱的价值不断地被其“实际重量”所左右的事实(参照前述《食货志下》的贾谊的上奏文)。这意味着官方认为即使减轻钱的“实际重量”也能够维持其价值,贯行钱文原理和个数原理这一判断,与重视钱的“实际重量”的“民间习惯”不相符合。这一“民间习惯”是从西周时代将铜锭(ingot)作为秤量货币使用以来而形成的根深蒂固的习惯,[73]并还可能是区分轻钱和重钱的战国青铜货币经济的历史背景之一。所以为了迁就该习惯,西汉时期的国家可能不得不使钱文接近于钱的实际重量,并根据具体的情况将其改为“半两”、“三铢”、“五铢”等。这反映了国家实施的以钱文为基准的经济管制作用的局限性。而且从结果上看,在这一过程中扎根最深的是自西汉武帝时期以来的所谓“五铢”钱,此外采用“半两”及“五铢”等字样为钱文的背景,可能还与圣数问题有关。即有人认为,战国秦以来的“半两”钱的钱文为“半两(12铢)”,是因为受秦的圣数“十二”影响的缘故。[74]另外汉武帝初期临时铸造的“三铢”钱仍冠以“十二”的约数,可见直到当时仍未能摆脱秦圣数观念的影响。而“五铢”钱的“五”则与西汉的圣数“五”密切相关。[75]除了上述钱的“实际重量”应接近“五铢”这一原因外,还可能是为了摆脱秦流传下来的圣数概念,通过采用西汉的圣数“五”为钱文的方式来明确国家的地位,所以武帝才积极地采用“五铢”钱文。

结语

总结以上的分析探讨可得结论如下。战国秦汉时期存在着固定官价、平贾(正贾)、实际价格这三个层次的物价结构,除钱以外的所有财物均被纳入以钱为价值尺度的相应的物价制度。包括黄金及布等。即实际价格的变动未必是与固定官价及平贾不同的例外、或者是非法的现象,而是法律所允许的。所以在战国秦汉时期,钱的价值并非是由金本位制、布本位制以及与此类似的制度来维持的,而可能是由有别于此的其他因素来持续维持其作为价值体系核心的地位。这里必须注意的是,当时的国家希望钱发挥什么样的功能而百姓实际上又是将其当作什么来接受的。关于这一点,西汉前半期改铸钱的史实对于勾画钱在何种程度上植根于社会的过程提供了有力的线索。从该改铸钱的历史来看,战国秦、秦帝国、西汉在初期只允许具有同一种钱文的钱流通,试图维持通过累加其枚数来计算商品价值的体系。并且试图进一步减轻钱的重量直至其低于钱文的名义重量。不过,由于民间倾向于将钱当作是秤量货币,结果轻钱被当作是轻钱,重钱被当作是重钱,民众没有完全遵行钱文。这样,官府不得不顺从民间意志,转而采用接近“实际重量”、作为一定的价值物恰好能为民间所接受的钱文。这可能是在西汉前半期钱常常被试铸、改铸的原因。[76]而且可能也正是在这种官与民间的相互关系和不断摸索的过程中(并立足于当时的圣数概念)诞生了西汉武帝时期的所谓“五铢”钱。将参照已出土的战国秦汉时期的文字资料,另文进一步具体讨论上述币制究竟立源于何种法制。[77]

注释:

[1]佐原康夫:《汉代の货币经济と社会》,载氏著:《汉代都市机构の研究》,东京:汲古书院,2002年,第522—557页。

[2]拙作:《中国古代货币经济史研究》,东京:汲古书院,2011年。关于货币的定义,参看该书第1章,第70一72页。此章的梗概已经翻译为中文发表,即拙文:《中国古代货币经济史研究的意义和分析视角(一)》,《中国钱币》,2010年第2期;《中国古代货币经济史研究的意义和分析视角(二)》,《中国钱币》,2010年第4期。

[3]中国的研究:钱剑夫:《秦汉货币史稿》,湖北:湖北人民出版社,1986年,第91—106页等。日本的研究:藤田高夫:《秦汉罚金考》,梅原郁主编:《前近代中国の刑罚》,京都:京都大学人文科学研究所,1996年,第97—121页等。此外,堀毅(萧红燕译):《秦汉盗律考》,载氏著:《秦汉法制史论考》,北京:法律出版社,l988年,第231—267页;水出泰弘:《战国秦の“重一两十二(十四)一珠”钱について》,《中央大学アヅア史研究》,1983年,第7号,第29—52页等.基于“黄金一斤=一万钱”说法而试图解决刑法史或货币史的相关问题。上面所引的研究中,有的研究认为“黄金一斤=一万钱”不是“同定的比价”而是“标准的比价”。但笔者认为,除非400年以上那么长的秦汉时代有坚持“同定的比价”的法律,才能坚持“标准的价格”。所以它们也好像把“黄金一斤=一万钱”看作为固定的比价。

[4]佐原康夫:《汉代货币史再考》,载氏著:《汉代都市机构の研究》,东京:汲古书院,2002年,第493—521页。

[5]彭信威:《中国货币史》,上海:上海人民出版社,2007年,第80—16页;朱红林:《张家山汉简(二年律令)研究》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2008年,第143—230页等。彭信威一边将钱看作货币,一边认为不但钱币有货币的全功能,而且比如黄金有价值保藏功能。也就是说各物财分担各样的货币功能,所以货币之间的关系不能理解为“本位制”、“主币一补币”等。这个看法很卓越,Kuroda,A.(2008)(What is the Corn— plementarity among Monies?:An Introductory Note,Financ ia1History Revie加,n0.15—1,PP.7—15)也有相似的看法。但是彭信威对货币的具体理解、货币之间的关系的解释等还有很多要考虑的余地。请参照拙作:《中国古代货币经济史研究》。

[6]彭浩、陈伟、工藤元男主编:《二年律令与奏谳书》,上海:上海古籍出版社,2007年,第317页。

[7]池田温:《中国古代物价の一考察——天宝元年交河郡市估案断片を中心として》,《史学杂志》,l968年,第77编第l号,第1—45页;池田温:《中国古代物价の一考察——天宝元年交河郡市估案断片を中心として一》,《史学杂志》,1968年,第77编第2号,第45~64页;宋杰:《汉代之“平贾”》,《首都师范大学学报》,1998年第2期,第39-45页;钱剑夫:《秦汉货币史稿》,武汉:湖北人民出版社,第267—275页;温乐平、程宇昌:《从张家山汉简看西汉初期平价制度》,《江西师范大学学报》,2003年第6期,第73—77页;丁邦友:《汉代物价新探》,北京:中国社会科学出版社,2009年,第24—29页。温乐平、程宇昌的看法特别详细,认为“平贾=官定价格”而论及了平贾和实际价格的区别。不过他们一边论述超过平贾的人按过平令被处罚,一边论述当时的人们实际上不太严密地遵守平贾,这个说法有点含糊。所以本文把当时物价分为固定官价、平贾、实际价格3个等级而整理以往争论,试图解除相关史料之间的矛盾。安忠义:《从“平价”一词的词义看秦汉时期的平价制度——(从张家山汉简看西汉初期平价制度)的几点辨正》(《敦煌学辑刊》,2005年第2期,第343—349页)却认为平贾不是官吏决定的而是所谓市场里的平均价格。而且,他说战国秦汉时代有很多“自由价格买卖”的例子,只要超过“平价”就按“过平令”处罚。但是他没有说到如何决定“超过平价”的范围。

[8]彭浩、陈伟、工藤元男主编:《二年律令与奏谳书》,第187页。

[9]彭浩、陈伟、工藤元男主编:《二年律令与奏谳书》,第253页。

[10]谢桂华、李均明、朱国熠:《居延汉简释文合校》,北京:文物出版社,l987年,第4页。

[11]大栉敦弘:《汉代の“中家の产”に关する一考察——居延汉简所见の“贾·直”をあぐつ一》(《史学杂志》,1985年,第94编第7号)说,汉代对资产的表示有两个方式:①在与国家有关系的情况下常用的特殊表记(赀算系);②在日常社会上常用的表记(家产系)。赀算系也许相应笔者说过的固定官价或平贾,家产系也许相应笔者说过的实际价格。

[12]孙爽:《孟子注疏》卷5,北京:北京大学出版社,2000年,第177页。

[13]黄晖:《论衡校释》卷17,北京:中华书局,1990年,第754页。

[14]范晔:(循汉书》卷83,北京:中华书局,1965年,第2770—2771页。

[15]何清谷:《三辅黄图校释》,北京:中华书局,2005年,第96页。

[16]司马迁:《史记》卷59,北京:中华书局,1959年,第2098页。

[17]《史记》第2098页所引《史记集解》载:“韦昭曰,平会两家买卖之贾也。榷者,禁他家,独王家得为之”,《史记索隐》载:“榷音角。独音榷,谓酤榷也。会音侩,古外反。谓为贾人专榷买卖之贾,侩以取利。若今之和市矣。韦昭则训榷为平,其注解为得”。

[18]但池田温:《中国古代物价の一考察——天宝元年交河郡市估案断片を中心として一》说,虽然唐代的“市估”与汉代的“月平”有密切的关系,但政府对“实际价格”控制的程度从“月平”到“市估”越来越软弱。然后他论及了汉代月平和实际价格符合的可能性。确实,杨雄《法言》卷第一《学行篇》载:“一哄之市,不胜异意焉。……一哄之市,必立之平”,这意味着“平贾”也许对实际价格有影响力。而且《秦律十八种·金布律》载:“有买及买(卖)殴也,各婴其贾。小物不能各一钱者,勿婴(第136简)”,这意味着战国秦市的商品应该有价格标签。因此,当时的官吏有可能按这些价格标签调查平均物价而保持实际价格和平贾(正贾)的平衡。但是,笔者已经在本文论述,平贾和实际价格不是完全一样的。

[19]班固:《汉书》卷24,北京:中华书局,1962年,第1181页。

[20]影山刚:《王莽の赊贷法と六筦制ぉょびその经济的背景——汉代中国の法定金属货币·货币经济事情·高利贷付·兼并等をめぐる诸问题一》,福井:私家版,l995年。

[21]池田温:《中国古代物价の一考察——天宝元年交河郡市估案断片を中心としてヰ一》认为,唐代物价的三层结构是参照商品的精粗差别和市场情况而决定的,以记录当时物价的高低情况。

[22]睡虎地秦简竹简整理小组编:《睡虎地秦墓竹简》,北京:文物出版社,l990年,第154页。

[23]刘文典:《淮南鸿烈集解》,北京:中华书局,l989年,第189页。

[24]《周礼·天官·小宰》载:“以官府之八成经邦治……七日听卖买以质剂”,郑玄注载:“质剂谓市中平贾今时月平是也”。根据这史料,先秦时代可能有“质剂”这制度,但它是否存在和其具体内容还不清楚。

[25]池田温:《中国古代物价の一考察——天宝元年交河郡市估案断片を中心として一》。

[26]宫泽知之:《宋代の价格と市场》,《宋代中国の国家匕经济》,东京:创文社,1998年。

[27]睡虎地秦简竹简整理小组编:《睡虎地秦墓竹简》,第36页。

[28]睡虎地秦简竹简整理小组编:《睡虎地秦墓竹简》,第36页。

[29]睡虎地秦简竹简整理小组编:《睡虎地秦墓竹简》,第42页。

[30]《云梦睡虎地秦墓》编写组:《云梦睡虎地秦墓》,北京:文物出版社,l981年,图版l67—168。

[31]关于汉代麻织物的价格变化,参见堀毅:《秦汉物价考》,载氏著:《秦汉法制史论考》,北京:法律出版社,l988年,第268—307页。

[32]司马迁:《史记》卷30,第l417—1418页。

[33]关于战国秦汉时期的纪年,平势隆郎:《新编史记东周年表中国古代纪年の∽研究序章》(东京:东京大学出版会,1995年)批评了以往学者的看法而达到独特的结论。但是关于跟本文有关的纪年,他排列地不完全。所以本文暂时采用了一般地说法以免混乱。

[34]方苞:《史记注补正》,见梁玉绳:《史记志疑》卷l6引,北京:中华书局,l981年,第826页。

[35]司马贞:《史记索隐》;《索隐》所引的晋·臣瓒注等,详见司马迁:《史记》卷30,第l418页。

[36]《史记索隐》所引的如淳注,详见司马迁:《史记》卷30,第1417页;梁玉绳《史记志疑》及《志疑》所引的王孝廉注,详见梁玉绳:《史记志疑》卷l6,第826页。

[37]颜师古《汉书叙例》载:“李斐,不详所出郡县”。晋·晋灼注引用了李斐注,而且李斐注引用了蔡邕之言。所以,李斐肯定是后汉末至三国时期的人。

[38]班固:《汉书》卷6,第l78页。

[39]《史记》卷97《陆贾列传》的张守节《史记正义》载:“汉制,一金直千贯”。但,如果黄金一斤等于一万钱的话,这意昧着“黄金一斤=千贯=百万钱”。不过,这些比率跟其它史料不一致,所以这记载肯定有错误。

[40]班固:《汉书》卷24,第ll52页。

[41]司马迁:《史记》卷55,第2038页。

[42]司马贞:《史记索隐》,详见司马迁:《史记》卷30,第1418页。

[43]班固:《汉书》卷50,第2314页。

[44]班固:《汉书》卷50,第2314页。

[45]班固:《汉书》卷4,第85页。

[46]班固:《汉书》卷4,第86—87页。

[47]班固:《汉书》卷24,第ll77—1178页。

[48]班固:《汉书》卷43,第2130页。

[49]《春秋公羊传·隐公五年》载:“百金之鱼,公张之”,何休解诂说:“百金犹百万。古者以金重一斤,若今万钱矣”。但何休解诂里有“若今”这两个字,意味着这个比价是东汉时代的。还有,唐朝人马总《意林》卷4所引应劭《风俗通义·佚文》说:“俗说,有功得赐金者皆黄金也。按,《孙子兵书》‘日费千金’。千金、万钱也”,但是,这文中没有具体的论据。

[50]金少英集释,李庆善整理:《汉书食货志集释》,北京:中华书局,1986年,第153—154页。

[51]山田胜芳:《秦汉财政收入の研究》(东京:汲古书院1993年)说,武帝期的武功爵是以“黄金一斤=一万钱”这个固定比价为前提而制定的制度。但关于武功爵的计算办法,樱井芳朗:《汉の武功爵に就ぃて》(《东洋学报》第26卷第2号1938年,第78—83页1有别的看法。

[52]班固:《汉书》卷99,第4052页。

[53]劳干:《汉代黄金及铜钱的使用问题》,《劳干学术论文集甲编》,台北:艺文印书馆,l966年,第1293—1341页。

[54]甘肃省文物考古研究所、甘肃省博物馆、中国文物研究所、中国社会科学院历史研究所编:《居延新简》上,北京:中华书局,1994年,第147页。

[55]谢桂华、李均明、朱国熠:《居延汉简释文合校》,第379页。

[56]藤田高夫:《秦汉罚金考》,第97—121页。

[57]房玄龄等:《晋书》卷30,中华书局,l974年,第925页。

[58]许慎:《说文解字》卷2,北京:中华书局,1963年,第32页。

[59]张家山247号汉墓竹简整理小组编:《张家山汉墓竹简》,北京:文物出版社,2001年,第255页。彭浩:《张家山汉简(算数书)注释》d匕京:科学出版社,2001年,第4—12页)说《算数书》是在公元前3世纪后半期的秦开始写而后渐渐地增补。

[60]黎翔凤:《管子校注》卷23,北京:中华书局,2004年,第1383页。

[61]黎翔凤:《管子校注》卷23,第l435页。

[62]金谷治:《管子④思想》,东京:岩波书店,1987年,第152—175页。

[63]这个表基于《史记》的《平准书》和《汉兴以来将相名臣年表》,以及《汉书》的《食货志》、《高后纪》、《文帝纪》、《武帝纪》。关于元狩年间的记载和三铢钱的发行年代还有探讨的余地。

[64]对于“钱=国家性结算手段论”这个看法,参照拙作:《中国古代货币经济史研究》的序章。

[65]彭浩、陈伟、工藤元男主编:《二年律令与奏谳书》,第168页。

[66]对于“行钱”这个词,请参照拙作:《中国古代货币经济史研究》的第4章。

[67]班同:《汉书》卷24,第ll54页。

[68]“法钱”这个词在其他史料中没有,但有可能是行钱的同义语。因为《食货志下》载:“法,使天下公得顾租铸铜锡为

钱,敢杂以铅铁为它巧者,其罪黥”;《新书-铸钱篇》载:“法,使天下公得顾租铸钱,敢杂以铅铁为它巧者,其罪黥……名日顾租公铸法也”。孝文五年以后一边四铢钱流通,一边施行顾租公铸法,所以按照这“法”而被流通的行钱叫“法钱”。有的文献把四铢钱的重量叫“法重”,这也可能是在顾租公铸法下的专业用语。

[69]关野雄:《中国青铜器文化の一性格一青铜の素材价值を中心として一》(《中国考古学研究》,东京,东洋文化研究所,l956年,第137—157页)也解释西汉初的钱币为名目货币,跟本稿的结论一致。但是关野雄以“黄金青铜两本位(柿沼注:黄金和钱之间有固定比价)”为前提而解释西汉初的钱币为名目货币。

[70]《汉书》建元元年条没有“销(旧钱)”、“罢(旧钱)”、“坏(旧钱)”这些记载,颜师古注却有“坏(旧钱)”这一句。且《史记》和《汉书》元狩3—4年条“有司言”以下的文中也没有和旧钱有关的记载,这些本来都是让有司铸造新钱的上奏文,所以没有提到新钱发行后对旧钱的处置。其实,根据《汉纪·孝武皇帝纪》元狩四年条载:“销半两钱,更铸五铢钱,重如其文”来说,旧钱在元狩四年被溶化了。

[71]司马迁:《史记》卷30,第l417页。

[72]以钱文为价值标准的货币价值的名目化是从汉初开始的。比如,五铢钱和幼钱二十钱这两种钱币,虽然这些钱径和规定重量都一样,没有等价关系。因为新代钱文不表示“规定重量”。但《居延旧简》载:“校得钱八百其三百小钱(74.8)”,“口泉五百大泉五枚(240.26)”,且《居延新简》上,第l62页载:“小泉七百枚(E.P.T.59:163)”,“大黄布十三枚(E.P.T.59:191—228)”。由此看来,这些计数办法跟传统的计数办法不一样。比如“小泉七百枚”意味着“小钱直一700枚”,所以这本来应该被表记为“七百钱”。还有,“大黄布”等于千钱,所以“大黄布十三枚”本来应该被表记为“一万三千钱”。既然这些特色表记办法当时在官府文书中被采用了,就意味着,虽然五铢钱、小钱直一和大黄布这三种钱币的价值关系逻辑上是“五铢钱X千枚=小钱直一X千枚=大黄布”,其实不是。王莽的币制改革按照钱文原理统治钱币统治得太尖锐,所以大部分钱币的实质上的价值越来越下降,比逻辑上的价值更便宜。关于该币制何时及如何确立,具有什么样的背景,参照拙作:《中国古代货币经济史》,第4章、第5章、第6章。

[73]松丸道雄:《西周时代の重量单位》,《アジアの文化と社会Ⅱ》,东京:汲古书院,1992年。

[74]栗原朋信:《史记の秦始皇本纪に关する二·三の研究》,《秦汉史の研究》,东京:吉川弘文馆,1960年,第76页。

[75]新田大作:《汉代にぉける数“五”の性格》,《宇野哲人先生白寿祝贺记念东洋学论丛》,东京:宇野哲人先生白寿祝贺记念会,1974年,第791—815页。

[76]关于其社会背景,在拙作:《中国货币经济史研究》第4章及第5章讨论了。

[77]本文在拙稿:《秦汉时代にぉける物价制度と货币经济の构造》,《史观》,2006年,第155册,第36—55页基础上进一步修改而成。详细内容请参见拙著:《中国古代货币经济史研究》。本文是平成22年度文部科学省科学研究费补助金特别研究员奖励费(研究课题《中国古代赠与交换史の研究——“货币经济”と“赠与交换”の关系を中心に一》)的研究成果。

《经济史》2011年第4期

[原文出处]《古代文明》(长春),2011.2.70~82

本坛首发 史经文扫校