【内容摘要】学术史研究的对象不仅表现为代表一定时代学术发展水平的学者及其学术成果、学术思想,也表现为具体的(如不同时代、不同学派、不同区域等等)学者人数、学术著作种数.学术活动也是一种社会文化现象、社会文化活动、社会文化潮流,它虽不可能是全民的,但也绝不是列举式的定性描述方式所提到的寥寥几位精英。因而学术史研究不仅需要从质的角度作定性思考和研究,也有必要从量的角度作一全景式的鸟瞰,高屋建瓴的描述,从而对学术史的认识更全面、更丰富、更具体、更真实。

【关 键 词】学术史;定量描述;浙江

【作者简介】汪林茂,浙江大学历史系教授。(浙江,杭州,310007)

中国学术史已有众多的研究成果。纵览这些成果,基本上都是采取列举式的定性评价方式叙述学术发展的历史。这种叙述方式的优点,是可以通过一定时代具有代表性的学者(或曰学术领军人物)及其学术论著中的要言精论,考察这一时代学术发展的进程和程度。但同时我们也应当看到:第一,学术史的研究对象应是一定的质与量的统一。具体而言,学术史研究的对象不仅表现为代表一定时代学术发展水平的学者及其学术成果、学术主张(学术观点),也表现为具体的(如不同时代、不同学派、不同区域等等)学者人数、学术著作种数。因而学术史研究不仅需要从质的角度作定性思考和研究,同时也需要对研究对象进行量化整理和统计,依据有关数据资料进行定量描述,从而使我们对学术史的认识更全面、更丰富、更具体、更真实。因为,即使是学术史,仅仅用“很快的”、“很大的”、“很高的”这类模糊不清的描述给人提供的结论是模糊不清的。第二,学术活动虽不可能是全民的,但也绝不是列举式的定性描述方式所提到的寥寥几位精英人物。尤其是晚清以来,学术活动越来越走出少数贵族的圈子,更加是一种社会文化现象、社会文化活动、社会文化潮流。即如在经世致用学术潮流中,既有龚自珍、徐松、沈矗、俞樾这样被学术史论著一再例举的学术名家,更多的则是像周村溶、朱毓英、胡维铨、杜就田、陈仅、周凯、何裕城、金炳麟、连仲愚、沈宝麟等等一些默默无名的士人;在引进西学的活动中,既有像李善兰、陈虬、汤寿潜、宋恕这样一直被举为近代学术史、思想史上的代表性人物,也有名不见经传、但人数更多、也为西学引进作出贡献的郑昌棪、舒高第、周郇雨、丁树棠、丁乃文、潘松、吴尔昌、许家惺、胡濬康、樊炳清等学者。一部学术史,既要考察当年能代表经世学术最前沿的龚自珍、代表引进西学最积极的陈虬等人究竟提出了一些什么主张,也要考察经世学术、西学引进活动在当时究竟多大程度上得到了社会知识界的响应,是否已经成为学术界的群体趋势,从而更全面地、立体地了解学术发展的程度、状况和方向。或者说,学术史在叙述了学术在质的方面发展的同时,也有必要从量的角度对这一社会文化现象、社会文化运动、社会文化潮流,做一全景式的鸟瞰,高屋建瓴的描述,以便更清楚地观察中国学术究竟获得了怎么样的发展、有多大程度的发展以及往什么方向发展。

以浙江学术转型的历史研究为例,这种定量研究与定性研究相结合的方法,至少可以在以下三个方面取得成效。

一、从数量描述看学术创新和发展的程度

关于学术创新,我认为不应该仅仅表述为学术观点的创新,还应当回答这个新学术观点所代表的学术流派在那个时代究竟得到了多少学者的认同并加入其中。对此,历朝学案及其中学者的数量可以作为分析的依据。因为,一个新的学案的出现,实际上是代表着一个新的学术流派的诞生或新发展,而其中的学者人数,则反映了这个学派在当时的发展、扩展程度。

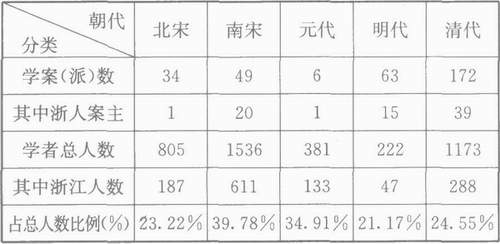

浙江学术的发达,开始于宋代。这就是清代浙籍学者全祖望说的“吾乡自宋元以来,号称邹鲁”[1]之意。这一说法,有历朝学案为证。以下是根据三种学案整理的统计表[2]:

表1 宋元明清三学案中的全国及浙江学派学者统计表

从上表可见,从宋到清,浙江在传统学术领域始终居于全国的前列,著名学者人数始终占全国的1/5以上,由此可见浙江学者的学术研究活动在中国传统学术史上的地位。从发展过程看,自北宋到清末的近千年间,浙江学术与全国学术基本上是同步发展的。

北宋王朝建立后,统治者极力强调文治,褒扬并支持儒学,于是,在五代十国的学术废墟上,儒学迅速得以复兴,有众多的浙江学者加入到学术创新性研究的行列,著名学者人数在全国占有相当大的比例。

南宋在政治上是宋廷的衰落时期,但在学术上却步人辉煌的阶段,无论是学派数量还是著名学者人数,都大大超过北宋。而在这当中发展最快的是浙江。自宋室南迁后,浙江成了全国学术研究最发达的地区。从上表看,南宋浙籍知名学者人数是北宋时期的328%,其在全国学者总人数中的比例也由23.22%跃升为39.78%。而最有意义的是众多各具特色的学术流派的形成。在北宋时期,浙籍学者领军的学派只有1个,而南宋时期有20个,占本时期全国学派总数的40.82%。说明南宋时期的浙江是儒学分化最剧烈的地区,因而也是传统学术研究最繁荣、活跃并精彩纷呈的时段和地区。

从上表浙籍学者所占的比例看,元代与南宋变化并不太大;但从学派和学者的绝对数量看,浙籍学者数量只有南宋时期的21.77%,浙人在元代创立的学案数严格地说只有半个。浙江学术至元代跌人了低谷,其最主要的表现不是学者人数的减少,而是没有学术创新——几乎没有新的学派在浙江产生。

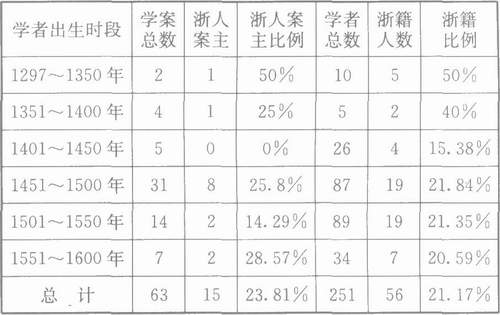

明代浙江学术和历代学术一样,也经历了一个由学术复兴——走向高潮——逐渐衰败的过程。数量描述给我们展现了这个更清晰而具象的曲线。请见下表[3]:

表2 明儒学案学派学者统计表

如果是与元代相比,明代浙江学术研究活动结束了元代时期的沉寂局面,不仅有新的学派出现,学术领军人物和重要代表人物也大有增加。仅就明代而言,浙江学术与全国学术兴衰曲线、学派数量与学者人数的增减曲线基本一致,只是进入发展高潮的时段要稍晚一步。即明代初年的学术,主要是由出生于元末的学者担纲,无论是从质还是量的方面看,都只能维持在元末的水平上。此后经数十年的休养生息和学术积累,至明宣德(1426—1435年)、正统(1436—1449年)、景泰(1450—1456年)间,即明初(约1368—1400年间)出生的一代学者成为学术研究的主力时,学术复苏之象在全国范围开始呈现,学派和学者数量都有增加。至明代中期,即出生于1451—1500年间的学者在学坛崭露头角时,学派数量与著名学者人数翻了三四番,学术研究显现兴旺景象,浙江学术也进入一个新的发展高潮。这个高潮,在全国、在浙江都维持了百年左右。这一时期全国的学派数量、著名学者人数是明朝时期最多的,浙江的学派数量、著名学者人数、以至浙籍著名学者人数在全国学者总数中的比例也达到明代的最高点。直至明朝万历(1573—1620年)以后,随着王学受到越来越激烈的指责和质疑而衰落,整个学术领域也呈现出衰败之象。如上表所示,时至明朝末年即出生于1551年以后的学者主要学术活动开展的时期,无论是全国还是浙江,无论是学派数量还是著名学者人数,都在急剧减少。

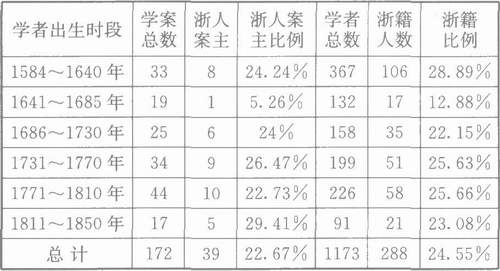

明亡清兴,清初从顺治帝开始,继续崇尚儒学,推行“崇儒重道”、“振兴文教”政策。加之明代中期以来浙江学术的深厚积累,以儒学为中心内容的学术研究在经历了更代之际的短暂低落之后又重新获得了发展。这里仍以学术活动之

主体的学者人数变化作为分析的实证[4]:

表3 清儒学案学派学者统计表

我们先从学派数量的增减与学者人数的变化,来说明清代全国及浙江传统学术的发展情况。

从上表看,清代的学派数量——有影响的学术代表人物似乎比明代增多了(《清儒学案》中的学派总数为172个,浙籍学者主案的学派为39个,占全国学案总数的22.67%),但这只是表层,透过表层的数字还可以看到,与整个中国传统学术发展状况相一致,浙江传统学术也呈现出不断衰退的趋势——相比较而言,明代浙江学术已远不如南宋时期所具有的生气和活力以及所表现出的追求开新进取的精神,但毕竟产生了具有创新意义的、影响全国、开创一个时代学风的王阳明姚江学派;也有过像李之藻、杨廷筠、朱舜水那样的试图向旧营垒外探寻学术新路的探索和努力。而在清代,李之藻等人所代表的向外突破的趋势中断了,像南宋吕祖谦、叶适、陈亮,明代王阳明,这样能影响全国、让人耳目一新的、开创一个时代学风的创新学派不复出现。除了明末清初曾有过短暂的王宗羲南雷学派所代表的开拓革新精神之外,基本上都是只求守成甚至复古,或力图在守成、复古中寻求出路,不再有学术和思想上的创造性。传统经学就像一条已接近干涸的河流,再也没有活力推出新的学术形式和理论形态。

当然,从上表可见,晚清以前,浙江传统学术还是有量的发展的——明末清初的“天崩地解”局势,推动了更多学者从意识形态领域去探讨王朝兴衰起灭的原因。因此,出生于1584—1640年间即在晚明成长起来的主要学术活动在明清更代之际的学者不仅多为一代大家,如黄宗羲、陆陇其、毛奇龄、朱彝尊、万斯大、张履祥等,而且学者人数众多。从纵向说,这一时期的著名学者(无论是全国还是浙江)是整个清代人数最多的一个时代;从横向说,浙江学者人数的比例也是最高的一个时代。到了这一代学者退出学坛后,因王朝更替期间的战乱,尤其是清初接二连三落在浙籍学者头上的文字狱斧钺,使出生于1641—1685年间,主要学术活动是在康熙、雍正、以及乾隆初期的浙江学者人数大幅度减少,作为学术“大户”的浙江,学术领域青黄不接的现象立刻显现。直至乾隆朝(1736—1795年)以后,学术搭上了“盛世”快车,以“经术”为中心的传统学术才踏上了持续百余年的繁荣阶段。

二、从数量描述看学术发展的脉络及走向

先前的研究者们已经有许多研究成果,通过列举一个个学者及其学术主张为实例,对各个时期、各个学派的学术性质、特点和发展变化规律作出了分析和判断。这种研究当然是必要的。但如果要具体地画出学术的走势,使学术发展趋势或线索明细化、清晰化,则还需要结合以量化统计和分析方法。

浙江传统学术是随着宋代理学的兴起而兴盛的。在《宋元学案》中,第一个学案就是以胡瑗为案主的“安定学案”,列入该学案的浙江学者有24人,占该学案总人数(64人)的37.5%[5]。这一现象,标志着理学在浙江的兴起,也标志着一个完全区别于汉唐“章句之师”、讲求“明体达用之学”的新型学者群体在浙江出现。但在这以后,浙江学术并没有紧跟从邵雍经周敦颐、张载直至二程的步趋走,对《宋元学案》中北宋时期各学案作一统计后可看到,继胡瑗的“安定学案”之后,与从邵雍到二程的学案中几乎不见浙籍学者身影的现象相反,先后在士建中的“士刘诸儒学案”(33人,占76.74%)、杨时的“龟山学案”(32人,占50%)、周行己的“周许诸儒学案”(42人,占95.45%)中,却是浙籍学者云集。也就是说,北宋浙江学术是朝着“不专章句”讲求“躬行”(士建中)、“致知必先于格物”(杨时)、倡导“躬行之学”(周行己、许景衡)的方向发展的。这一趋势,一直延伸到南宋。

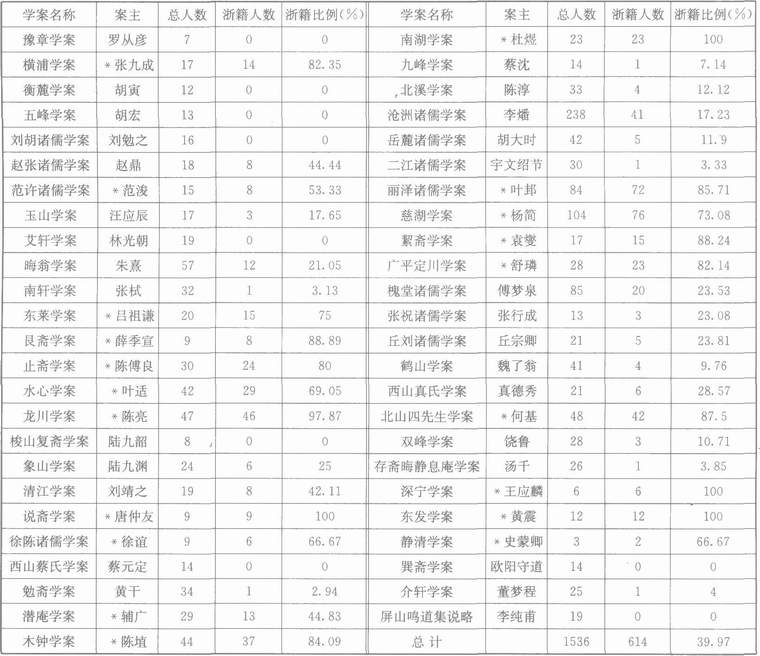

南宋时期浙江学术达到传统时代的最高峰,而且浙江学术发展的脉络也更加清晰。见下表[6]:

表4 南宋各学派中全国及浙籍学者统计表

从上表我们可以看到这样两个值得注意的学术现象:

一是两个值得注意的学术规律:正是从南宋开始,二程——朱子理学必然地兴盛于旧朝将倾及至新朝初立之际的现象,循环反复地在历朝学坛重演;但同样也成为此后学术发展规律的是,程朱理学在浙江往往只能获得一时的兴盛,从来没能在浙江得以持久或大扩展。

二是三条值得注意的学术脉络:第一是南宋初年,程朱理学在浙江并没能扩展多少地盘,真正获得大发展的是由上接北宋周许学派之学统、力主“讲实理,育实材,而求实用”的吕祖谦东莱学派开其端,中经薛季宣艮斋学派、陈傅良止斋学派的发展,至叶适的水心学派、陈亮的龙川学派而达到高峰的事功之学,其学者人数都占总人数的一大半以上。而且自此以后,讲求事功成为浙江学坛的一个很重要的传统。第二是由开始表现出心学倾向的张九成横浦学派开其端,至“甬上四先生”(杨简、袁燮、舒璘、沈焕)创立的慈湖、絮斋、广平定川学派达到兴盛的强调主观能动性和主体精神力量、重视实践精神的心学派。该学派也在浙江兴盛一时,除了事功学派外,横浦、慈湖、絮斋、广平定川四学案中的浙籍学者人数也占绝大多数。而且,由此直至明代王阳明创立王学,形成了浙江学术中一个一脉相承的学统。第三是南宋末年在浙江兴起的朱学。在上举的表4中,从吕祖谦门下走出、改换门庭师事朱熹的辅广潜庵学派,人数还只有十余人,但其后从叶适门下转从朱熹学的陈埴木钟学派和从东莱门下转传朱学的叶邦丽泽学派中,浙籍学者人数就达到了37、72人。而且,他们一脉传承,直接元初的北山四先生(何基、王柏、金履祥、许谦)和深宁(王应麟)、东发(黄震)、静清(史蒙卿)学派,从而将朱子学绪接人元代。这一学脉流转反映了宋末以后整个传统学术越来越向“内圣”方向滑行的趋势。

元代的传统学术跌人了低谷,几乎没有什么学术创新和发展,在浙江更是如此。但儒学的学脉仍然在全国及浙江延续。在经历了元明更代之际的战争破坏之后,以理学为主干的学术研究活动在明代又逐渐兴盛起来。以下主要根据黄宗羲《明儒学案》整理的统计表,为这两百多年间的浙江学术脉络及走向提供一个确然可见的图示[7]:

表5 明儒学案学派学者统计表

明代浙江的学派兴衰脉络还是比较简单清楚的。因为与南宋时代学派林立、争鸣热烈的盛况相比,已经风光不再了。所以《明史》作者评明代学术云:“经学非汉、唐之精专,性理袭宋、元之糟粕,论者谓科举盛而儒术微,殆其然乎!”[8]整个儒学已进入衰落期。因而明代的学术脉络只有两条线交叉行进:因更代之际强化思想控制的需要,以及明初朝廷采取的尊崇理学政策,明朝开国之际,被《明儒学案》列为明代理学开端的方孝孺,从他的老师、被誉为“开国文臣之首”的宋濂手中将理学学绪由北山四先生那里承前启后地接人明代(也就是仇兆鳌所谓的“接踵金华”之意[9]),研究理学的学者在浙江一时颇有扩增之象。但由于理学的官学化和学术上的僵化,不久之后便一路下滑。明代中叶,在学术复苏并开始兴盛的形势下,王阳明继陈献章之后建立起姚江学派,鼓吹“心即理”的心学勃然兴盛,一开始便受到士人尤其是浙江学者的欢迎,以至有“门徒遍天下,流传逾百年”[10]之说,明中叶以后的浙江学坛几乎是心学一派独霸。但王学也只维持了百年辉煌,明朝末年,学者们越来越发现王学也有许多不可克服的“流弊”,越来越多的士人指责王学谈空说玄,于是纷纷离王学而去。一些学者又致力于复兴朱学,以图重振儒学体系,于是理学学派在全国开始增多,这在浙江也有所表现。这一现象所反映的是宋以来传统学术持续走下坡路的大趋势:整体上看,宋初以来的理学越来越从“外王”向“内圣”退缩,浙东求“外王”的事功学派在宋元之际遭儒士们抛弃;略有注重实践、反对迷信权威并强调道德实践主体的主观能动性之积极意义的阳明学说,也被指为有失于“荡”和“纵”而被士大夫们踢出学坛。可以说,自王学衰微以后,传统学术的创新之路已经穷尽。上表就是从量的角度反映了明中叶到明末期间王学人数从骤升到骤降,亦即王学从产生到辉煌而后又走向衰败的过程。

明清王朝更替,学术上也经历了又一轮循环。上文提及的晚明时期讨伐王学的声浪以及弃王返朱的学术趋势,从明末一直延续到了清初,儒士们继续在旧体系内作循环往复的努力。出身于心学门户又深知朱、王二家之利弊的山阴人刘宗周,试图做由阳明会通程朱的努力。其后,在清初学界对王学的指责由“空疏”上升到“误国”、王学遭到进一步否定的形势下,他的两个最出色的弟子分别往两个方向继承并发展了蕺山学派的学说,从而使清初的浙江学术呈现出两大发展趋势:一是黄宗羲以“致字即是行字”[11]之说,把王阳明的“致良知”说解释为“笃行实践”,提倡“经术经世”、“读史”经世。这一学术方向被他的弟子万斯同、全祖望等人所继承,学术被引向实证的方向。二是刘宗周的另一弟子张履祥,虽然曾人心学门户,但在明末一片声讨王学末流的声浪中,也加入了“由王返朱”的行列,并且成为明末清初理学复兴的承前启后关键性人物。由张履祥开其端,中经吕留良、应妫谦、陆陇其等人的努力,程朱理学在明末清初“由王返朱”的潮流中在浙江一度复兴。从清初到嘉道时期,浙江学术基本上是循着这两个趋势发展的。统计数字较清楚也更实证地反映了这一发展过程。见下表[12]:

表6 清儒学案各学派学者统计表

表格所反映的是一个循环往复——用梁启超的话说是不断“复古”的学术主脉的走向和格局。明代昌盛一时的王学在清初以后就基本归于寂灭,学者们由明返宋(弃王返朱),程朱理学乘势扩张,但很快便因其空虚和僵化而遭学者们的厌弃。乾隆年间,学者们又由宋复归东汉,即弃程朱而振兴汉学,而且程朱的衰落在浙江出现得更快,黄宗羲等人倡导的注重实证的学术方向在清初就受到众多浙籍学者的欢迎,汉学在乾隆以后便成为学坛的主流学派。但至嘉道以后,汉学也呈衰败之象,学者们又力图复兴西汉之学——今文经学,试图从今文经学中寻找新出路。从上表可以看出,这些努力结果都没有成功,略有声势的是上表中的“其他”一栏——其中最主要的是以李善兰、项名达、张作楠、徐有壬、徐松等人为案主的以客观世界为主要研究对象的学派,他们则明显地表现出与西学——近代学术相衔接的趋向。这说明在传统社会面临剧烈变革之际,捉襟见肘、穷途末路的传统学术,面临着被社会潮流淘汰的命运。

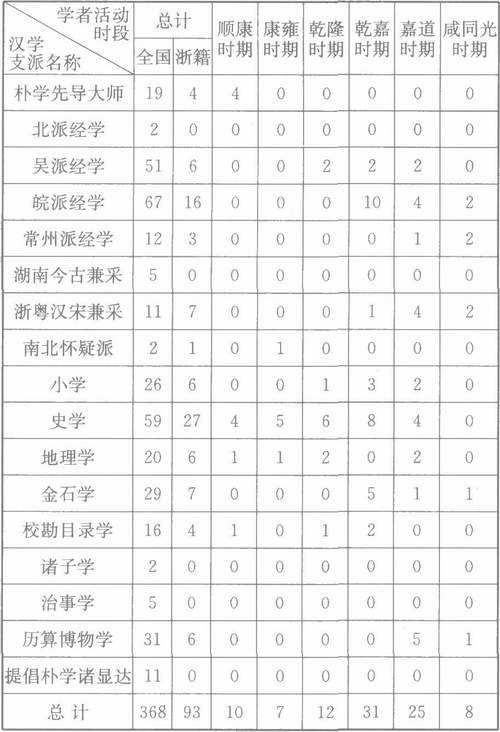

如果再细加考察,乾隆以后在浙江成为学坛主流的汉学,也呈现出诸多树枝分叉现象,见下表[13]:

表7 汉学学派内各支派浙籍学者人数变化表

显然,乾嘉以后汉学在浙江已不是铁板一块,无论是学风上还是治学内容上,都呈现出多路径、多色彩、各奔东西求发展的现象,也可以说是分崩离析之象。浙东史学已成为汉学阵营中占据重要地位的成员,始终是浙江人数最多的一个学派,也始终保持着自己的特色,且越来越表现出若即若离的态势。清代汉学中最早兴起的是被人们称为纯汉学的吴派,但它拘泥于经典的分章析句而少有发挥、尊信家法而不越界线的风格,使之在浙江始终遭冷遇,嘉道以后更是后继无人。至乾嘉年间,更强调“求是”、略有活力的皖派勃然兴起,更多的浙籍学者加入其中,并且成浙江汉学的主流,成为除了史学派以外浙籍学者人数最多的一个学术流派。但至嘉道以后,学者们已不耐烦于纯然的治经,纷纷移情于经典以外的学问,如金石学、校勘目录学、地理学、博物学、历算学等,而且对本学派的质疑声也越来越有声势,以至有了主汉宋兼采之“浙粤派”的分类.即使是仍耙梳于经典的一些汉学家,也表现出了背离传统的趋势,如龚自珍、俞樾、孙诒让等。学术正在一步步地走出自我封闭的经学圈子。

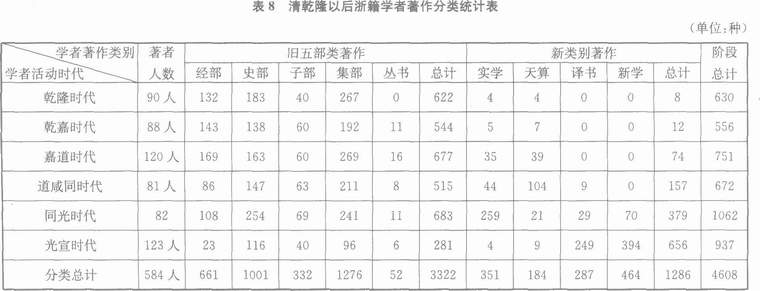

开始走出锢蔽的浙江学术,其发展趋势所指向的是近代——嘉道以后,当关注现实、讲求致用的学术新风,把学者们的学术研究活动从经典引向社会实际、客观世界时,学术研究及求知活动也就必然地逐渐告别经学体系,超越“理”、“道”、“性命”之学,渐渐地以自然、社会、国计民生为学术研究的主要内容。可为此说提供实证的、具象的支持和清晰图解的,是清代中期以来浙籍学者的著作类别统计数字。

在传统时代,学术研究最主要的成果是学者的著作,或发为经论,或撰成史著,或钻研子学,或结为文集,或编辑丛书。但无论是哪一种,都是一定学者学术研究的成果,是该书作者学术思想的体现。根据笔者的初步统计,有清一代全国学人著作至少有7万余种[14],笔者从中录出主要活动于乾隆朝以后的584位浙籍学者的4608种著作统计整理成下表。收录肯定会有疏漏,统计也许有错,但可以肯定的是,这些数字基本上能够较真实地反映出清代中后期各个时段浙江学术的概貌及其发展趋势[15]。

我们从上表中看到,嘉道以后浙江学术的发展趋势,是由三个方面构成的:一是以经学为主体的传统学术衰落,代表传统学术的五部类著作在著作总量中的比例直线下降,从乾隆、乾嘉时代的几乎百分之百,至同光时期降至64.3l%,到光宣时代已不到三分之一(29.99%);二是嘉道以后经世实学、天文算学异军突起,成为传统学术中向外探索进取的异己力量,也说明清代中期以后浙籍学者的学术研究已经逐渐从传统的经史领域转向研究现实社会、研究自然;三是近代学术的成长。自道咸时代开始,浙籍学者的译书开始出现。同光年间,还出现了浙籍学者自著的新学著作。而且近代学术著作(包括译著和自著新学著作)的数量及所占比例也增加很快,同光时代还只占浙籍学者著作总量的9.32%,至光宣时代已达到68.62%,大大超过传统学术著作,说明近代学术著作已在浙籍学者学术著作中占主要地位。也就是说,近代学术在学术领域开始占主流地位。这些数字描画出了中国学术从传统到近代的一条曲线。

三、从数量描述看学术发展的区域特点

学术界最常用的分析学术发展区域特点的方法是定性分析,但如果再结合以定量分析方法,则会使学术发展的区域特点更具象、更清楚地显现。

浙江学术是宋代以后崛起的。而也正是自宋代开始,浙江学术就已显示出自己的特点,见下表[16]:

表9 宋元三时期学派学者统计表

浙江地处沿海,自古以来不仅有成熟的农业经济,而且商业、手工业发展较早,因此风气较为开通,工商意识比较发达,这就使浙江人在思想意识上更为强调个性,注重功利,务实创新,不盲目追随主流。这些特征也必然地反映在学术研究中。所以从上表看,在北宋时期,浙江学者在理学主流学派中所占的比例相对较少,而在事功学派中则占绝对多数。当代学者一再提及的浙籍学者治学特点在理学初创时期即已显现雏形,即讲求事功,注重史学,兼容并蓄,不盲目追随主流等。

在此基础上,南宋时期浙籍学者更加显明地走上了不同于理学主流学派的学术道路。《宋元学案》称南宋时期朱学、陆学、事功之学形成“鼎足”之势[17],应当说这一学术格局主要是表现在浙江,因为无论是陆氏心学还是事功之学,人数最多的是浙江,或者说陆学、事功之学能够有力量与理学主流学派形成鼎立之势的是在浙江。因此正是从南宋的朱熹开始,以“浙学”来概括浙江学术。

自南宋后期开始,整个意识形态领域越来越趋于内敛,这以后浙江学界的事功之学逐渐淡出,心学也渐渐归于沉寂,程朱理学在浙江兴起。这个内敛趋势一直延续到元代以至明初。

但这并不意味着程朱理学自此就垄断浙江学坛了。从表5“明儒学案学派学者统计表”看,明初以后,浙江从事程朱理学研究的重要学者人数始终没有增多,相反其比例却是不断下降。这一有别于全国其他地区的学术现象,其原因要从上文提及的有别于全国其他地区的浙江学术地域特点当中去探讨。而且,当明中期以后程朱理学越来越与浙江学人提倡的“经世致用”风格相背离时,首先是浙江学者抛弃了程朱而别寻他途。明代中期,王阳明建立起了心学理论体系。这个在浙江学术土壤上成长起来的心学体系,可以说是“浙学”在新的历史条件下的新形态,因为在王学身上天然地具有浙学的一系列特征,如王学创立的本身,就是本着求学问道不离却世事和人伦物理的浙学宗旨;王学中“知行合一”、“若离了事物为学,却是着空”[18]等内容,表达的是反对空谈,注重实践的思想观点;王阳明的“致良知”,实际上是主张从日常生活和行事中认识及实践“理”,主张以“吾心之良知”作为判断是非的唯一标准,具有挑战权威,反对偶像,强调道德实践主体的主观能动性之积极意义。这些,都可说是“浙学”特征在新形势下的延伸。所以我们看到,王学一开始就受到浙江学者的欢迎,表5有关浙籍心学学者人数的纵向(即各个时期)、横向(即与其他学派)的比较数字,可从量的角度证实王学在浙江的发达。

明朝灭亡后,学术上出现了弃王返朱思潮。但在具有“务实而不务虚”之悠久学术传统的浙江,由王返朱只是一个短暂的现象,空疏无实的程朱理学很快受到了厌弃和排斥,黄宗羲等汉学“先导大师”们提出的讲求实证、回归元典的倡导在浙江得到了更广泛响应。本文表6“清儒学案各学派学者统计表”的数字表明,程朱理学在清初浙江出现了最后一个高潮后,便急速跌落,只能维持命悬一线的程度。而汉学在清代中叶以前则一路看涨,无论是学者人数还是在学者总数中所占比例,始终压倒理学。而且,即使是汉学,在浙江也有其特点。从本文表7“汉学学派内各支派浙籍学者人数变化表”中的统计数字看,汉学各支派中浙籍学者人数和比例居前三位的正是更具实事求是精神的史学、皖派汉学、浙粤汉宋兼采学派,更凸显了前面举出的浙江学术的地域特点,即重事功,重史学,务实而注重求是,开放而不保守等。

在分散性、封闭性的小农经济时代,学术的区域性特点不仅表现在省与省之间,在一省之内也表现出区域间的差异。即如浙江,虽为一省,从经济、社会到文化都有很多共性,组成浙江——浙江人——浙江文化——“浙学”这一整体;但就浙江内部来看,由于地理环境的不同,造成了从经济、文化到学术的区域间差异。从西南端流向东北的钱塘江,把浙江这一地区从自然、行政到文化划分为东、西两大区域,因而自古以来就有浙东、浙西之分。在新石器时代,江以西分属于东南文化区,江以东分属于南方文化区[19]。东汉时期,浙江明确以江为界,东西分别划为会稽郡、吴郡。唐代实行道制,又是以钱塘江划线,设浙江东道、浙江西道。宋代则在此基础上分置浙东、浙西两路。元代置江浙等处行中书省,明代改为浙江承宣布政使司,领两浙ll府,“省会曰杭州,次嘉兴、次湖州,凡三府,在大江之右,是为浙西;次宁波、次绍兴、台州、金华、衢州、严州、温州、处州,凡八府,皆大江之左,是为浙东”[20]。两浙始合治于一省之下。不过,行政区划上虽合为一省,文化及学术上以钱塘江为界的浙东、浙西区分并未消弭。也就是说,浙东与浙西在学术上的差异始终存在,钱塘江常被作为学术分区的界线使用,清代章学诚就对浙东与浙西做了明确的学术特点的区分:“浙东贵专家,浙西尚博雅,各因其习而习。”[21]

这里的东西之别并不是随心所欲的区分,也不完全是因为有一条钱塘江将学者们一分为二,而是这位学术大师在对千余年浙江学术深入细致考察后得出的结论。这一结论是符合历史事实的。下列各个时期著名学者的统计数字可为实证。请见下表[22]:

表10给我们展示了从北宋到元代这四百年间浙江11州(路)的学术分布及其变迁。从这份统计表可看到,北宋时期浙江学术最为发达的是两个州:温州、明州(宁波),占全省学者人数的一半多。温州学者多治事功之学,明州则都是研究理学的学者。南宋时期,婺州(金华)异军突起,其学者人数几占全省的三分之一。明州、温州的学者人数则后移至第二、第三名。至元代,浙江学术全面衰落,而具体到各路,又有所不同——婺州、明州仍居前列,台州在全省的地位上升了,省会杭州的“上榜”学者居然是零,原来都在前三名的温州骤然跌至后三名(温州的传统学术也正是从元代开始一路衰落下去的)。如果用浙东、浙西两分法,很显然,宋元时期浙西的传统学术发展程度远远低于浙东,三州在宋元时期的名次居于最末,学者总人数或比例正好只相当于浙东婺州的1/5、明州的1/4,而与睦州一州的数量及比例相等。而且各创新学派及学术大家,也都出自浙东,如吕祖谦的东莱学派、叶适的水心学派、陈亮的龙川学派以及何基的北山学派、黄震的东发学案等。

至于学派的分布,从上表可见,浙西与浙东更是存在着明显的差别——事功之学在浙西三州没有得到一位学者的响应(至少在《宋元学案》中是如此),从事心学研究的人数也极少,几乎全都集中在理学研究上。浙东八州相对较发达的是事功之学和心学,但其间也有差别:治事功之学者最多的是婺州、温州、台州,治心学最多的是明州、睦州、越州,同时婺州、明州治理学的学者也有相当大的数量。如果以绝对数字论,婺州、明州是浙江程朱理学最集中的地区。总体来看,浙东是实多于虚,浙西则是虚多于实。当然,这只是一种相对的简之又简的概括,这种概括只有与数字结合起来看,才会更客观。

笔者认为,这一学派分布特征,其根源主要来自于前引章学诚所说的“习”。这个“习”,既是指一个区域学者的治学传统,因为在相对闭塞的农业社会里,地缘、亲缘是学术传承的主要途径,从而使这个区域在较长时期保持其一直沿袭的学术传统;也是指一个地区的民情风俗。就浙东、浙西比较而言,浙东之地或环山,或濒海,而山海之民“习”尚淳朴俭质,且勇于进取;浙西多平原,手工业、商业相对较发达些,民“习”更容易导向华丽奢靡、竞浮尚侈,也更容易满足现状。这种不同的民情习尚,确实会给一定区域的学者提供不同的文化氛围或基础,给出不同的治学指向。到了明代,浙江的学术格局发生了较大的变化。请见下表[23]:

由上表看,明代浙江学术的一个最大变化是各地区间的学术强弱对比正在发生转移。总体上,浙江学术最为发达的仍然是浙东地区,其中金华府(婺州)的知名学者人数仍在全省的前列,只是其第一名的位置已被绍兴所取代——王阳明创立的心学风行全国,在他的家乡绍兴府得到了最广泛的响应,从而使明代绍兴府的知名学者人数急剧上升。浙西学术虽仍然落后于浙东,但已表现出逐渐崛起的势头,与浙东的差距逐渐缩小。这一演变的主要原因,是学派兴衰对学术格局产生的影响。明代学派的兴衰演变最突出的有两点:一是事功之学已基本退出了学坛;二是王学勃兴并风行各地,且取代了程朱理学的地位。于是事功之学集中的浙东大受影响,其中温州的知名学者人数竟然为零;王学勃兴但没有限于浙东,于是浙西在程朱理学衰退的同时迎来了王学,其总体学者人数的比例上升了。金华府虽然仍为理学学者人数最多的地区,但已被心学人数大大超越。

由此又使得明朝时期浙东、浙西之间学派分布的差别不再那么明显。明代浙江最为发达的是王学,其中心在绍兴,但浙西地区在心学领域也占有一定的比例,湖州府的王学学者人数还在全省居于第三位。同样,浙东绍、台、金三府的心学学者人数居于最前,其研究程朱理学的人数在全省也是最多的。这说明,明代的浙东与浙西间学术交流和相互影响增大了。

明代浙东、浙西学术呈现出逐渐缩小的趋势,是否经济发展对学术的支撑作用终于显现?不管是或否,有一点是可以肯定的,即正是从明代开始,浙西在文化上已呈现出很明显的后来居上之势。

清代,浙江的区域学术格局延续着明代的演变趋势。综览全表,我们看到与宋、元时期相反,清代浙江各地区的社会、经济发展水平与文化、学术发展水平开始成正比,各地区之间的差距也开始非常直白地体现出来:越是地势平坦、交通条件好、手工业和商业发达的地区,学术发展的程度就越高——这个看似非常简单明了的道理到清代才变得真正的简单明了。因而清代全浙儿府的学术发展程度总体上呈现出由高而低的三个梯级层次:杭嘉湖、宁绍台及以外的浙东五府。这三个区域的知名学者人数在全省所占的比例分别为:64.94%、30.9%、4.16%。其间的差距非常大——社会的发展、开放,思想文化交流的扩大,使得学术的区域分布越是趋于不均匀。因此相对于金、衢、严、温、处五府来说,学术不是发展了,而是后退了。

在地区间学术“量”的差距扩大的同时,学术流派分布的差距却不断缩小,即前述明代出现的浙东、浙西学术走向融合的趋势在继续——随着各地学术交流和相互影响的增大,浙东、浙西的一些学术共性在扩大,因而清代学术分布的区域特点之界分已大为淡化,理学、汉学的分布虽有东、西量的差别,但这主要是学术总体发展水平造成的。从上表可见,程朱理学仅仅在清初的浙西有较大的势力范围,但为时很是短暂。总的来看,程朱理学在清代的整个浙江都呈急剧衰减的趋势,只是在浙东衰减的速度更快、更彻底些;杭、嘉、湖三府清初知名理学学者45人,至清后期减为5人;浙东八府则从清初的5人减至清后期的2人。汉学在清代的浙江经历了一条从产生、发达到衰落的曲线,只是决定这条曲线走向的在很大程度上是浙西。浙西三府的汉学知名学者从清初的25人,至清中期增至50人,清后期又减至43人;浙东八府则是从33人减至清中期的25人,清后期又升为28人。所以,从理学与汉学的区域分布上看,前面分析宋元时期浙江学术时所得出的浙东实多于虚、浙西虚多于实的结论,在清代已经淡化。

但淡化不等于消失,章学诚所说的学术上各地区学者所代代传承的“习”仍然起作用。只是这种作用即不同区域的“习”所导致的各区域间学术特征之界分已不像过去那么显明(并没有体现为汉、宋学派的东、西分布差异),而是趋于细微化了。所谓细微化,即随着程朱理学在浙江的急剧衰退,区域间的细微区别已很难觅见;汉学在浙江坐大,且内部发达出诸多的流派,于是各地学者也就必然地根据本区域治学的“习”而选择流派,从而导致汉学学派区域分布的不同。以《清儒学案》的记载为证,该书共有28个以浙籍学者为案主的汉学学派,他们都有浙江学术的共性:讲求崇实戒虚、实事求是,但是这个“实”却表现出浙东与浙西不同的侧重点。在浙东产生的14个汉学流派,或者像黄宗羲(南雷学派)、万斯大(二万学派)、全祖望(谢山学派)、章学诚(实斋学派)、邵晋涵(南江学派)那样,治汉学而侧重于史学;或者像毛奇龄(西河学派)、齐召南(息园学派)、戚学标(鹤泉学派)、卢文招(抱经学派)那样,通经的同时也兼治史学;或者像黄式三(儆居学派)、李慈铭(越缦学派)、孙诒让(籀顾学派)那样,把经学落实为礼学。而浙西产生的14个汉学学派,无论是前期的孙志祖(颐谷学派)、梁玉绳(二梁学派)、周广业(耕崖学派),还是后期的冯登府(柳东学派)、姚文田(秋农学派)、严可均(铁桥学派)等,更多的是体现了章学诚所说的“尚博雅”的特点。至嘉道以后,当浙东传统学坛因史学派“专家”逐渐淡出学坛而几乎陷于沉寂的同时,浙西汉学在纯考据学派低迷之后却更快地发生了分化——浙西地区比较发达的工商业经济,支持或导引着学者们冲击经学的禁锢,渐渐疏离经学,把舆地、金石、算学作为他们“兼通”的学问。特别是其中的算学——畴人之学,逐渐地从学者的兼通之学,变为专门之学,出现了像项名达(梅侣学派)、李善兰(壬叔学派)、徐有壬(君青学派)这样的专门家学派。也正是他们,首先承担起了向体制外探寻学术新路的历史重任。

注释:

[1]全祖望:《鲒埼亭集外编》卷十六,槎湖书院记。四部丛刊本,第20册,第23页。

[2]据黄宗羲原著、全祖望补修《宋元学案》(中华书局1986年点校本)、黄宗羲著《明儒学案》(中华书局1985年点校本)、徐世昌等纂《清儒学案》(中国书店1990年影印本)等书的资料整理和统计。

[3]本表以《明儒学案》各卷为主,补充以《明史》“儒林一”、“儒林二”的人物资料整理统计。“儒林三”为“先圣、先贤后裔”,未计人.按,关于学者生卒年,《明儒学案》与《明史》中的学者并非都有生卒年记载,凡此书或其他书都无生卒年记载的,按照以下两个原则处理:1.根据该人物的科举中式年份推算其生年.传统时代士人考中进士的年龄多为35岁左右,考中举人的年龄多为30岁左右,考中生员的年龄多为25岁左右。据此,在推算中,凡有科举中式年龄记载的人物,则以该人物中进士的年份减去35年、中举人的年份减去3。年、中生员的年份减去25年,作为该人物的约略生年计算;2.无中举记载的,随该案的前一个附案学者的生年排列。关于学派划分,《明儒学案》与《宋元学案》有所不同,主要按师门定名称,其名称之下或是像《崇仁学案》那样按代表人物区分为一、二、三、四,或是像《王门学案》那样以地域区分为“浙中”、“江右”等。考虑到它们名称虽一,但代表人物不同,故笔者将其分为4个学案。

[4]学者人数根据《清儒学案》各卷整理统计(“诸儒学案”未计算在内),学者生卒年查照各有关传记史料,并按表2所定的原则处理。

[5]据《宋元学案》卷一“安定学案”计算。此数字已减去重复录入(即“别见”、“并见”)的人数。下同。

[6]据黄宗羲著、全祖望补修《宋元学案》整理和统计。表中凡名字前有“*”号的案主,属浙籍学者。自“北山四先生学案”至“介轩学案”的8个学案中,有为数不少属元代学者,未计入。

[7]资料来源及统计方法见表2注。

[8]《明史·儒林一》,中华书局1974年版,第7222页。

[9]黄宗羲著:《明儒学案·仇兆鳌序》,中华书局1985年版。

[10]《明史·儒林一》,第7222页。

[11]黄宗羲着:《明儒学案》卷十《姚江学案》,中华书局1985年版。

[12]据徐世昌等纂《清儒学案》各卷整理和统计。此表的计算和整理、排列,除了“诸儒学案”是以单个学者的治学所向、生卒年为准外,其他学者的派别、所属时段全随案主划分(主要活动时代所对应的出生时段年份,与表3同;学者出生时段的划分原则与表2同)。由此会造成学者的时段划分不太精确,但为了标明浙江学术、浙籍学者在当时全国的地位,在无法——查清这千余学者的生卒年的情况下,只能如此处理。

[13]据支伟成的《清代朴学大师列传》整理并统计,其类别作了归并处理:朴学先导大师、北派经学家仍各为一类,吴派经学大师并人吴派经学家类,皖派经学大师并入皖派经学家类,常州派今文经学家、湖南派古今文兼采经学家、浙粤派汉宋兼采经学家、南北怀疑派各为一类,小学大师并入小学家类,史学大师、作史学家、考史学家合为史学类,地理学大师并人地理学家类,金石学家、校勘目录学家、诸子学家、治事学家各为一类,历算学大师、历算学家、博物学家合为历算博物学类,提倡朴学诸显达为一类。学者生卒年系从其他资料中查得.又注:表中的顺康、康雍、乾隆、乾嘉、嘉道、咸同光时期,分别是指出生于1600—1640、1641—1680、1681—1725、1726—1770、1771—1810、1811—1860年间的学者主要学术活动所处的时段。另:该书后附“重印说明”称该书收录清代著名学者传记370余人,但笔者统计实为368人,特此说明。

[14]仅据以下三种书计:《清史稿·艺文志》著录清人著作9633种,武作成编《清史稿艺文志补编》著录10438种,王绍曾编《清史稿艺文志拾遗》著录54880种。

[15]本表是依据以下各书整理统计而成:《清史稿·艺文志》,中华书局1977年版;王绍曾编《清史稿艺文志拾遗》,中华书局2000年版;宋慈抱《两浙著述考》,浙江人民出版社1985年出版;徐维则辑《增版东西学书录》;顾燮光撰《译书经眼录》(后两书载北京图书馆出版社2003年版《近代译书目》中)。说明:1.此表之所以按照各著作作者的生卒年编排统计,一是因为清代的很多书已难以——查清刊刻时间,更重要的是,当年有很多书并非作者在世时刊刻的.我认为,既然是作为研究学术史(即研究学者们思考学术问题并撰写成著作的历史)的依据,还是以书跟人走,按照作者的生卒年编排并统计更妥.2.上表的著作分类基本按照四部分类法,但对其中最为庞杂的子部作丁重新分割:a.表中的“子部”主要保留了原子部类中的医家、术数、艺术、谱录、杂家、类书、释家、道家等;b.先秦诸于之学归人“子学”;C.原子部中的“天文算学”目在表格中单独列为“天算”。3.本表的目的是为了反映清代中期后整个浙江学术由旧到新的变迁,故和子部一样,“史部”仅指四部分类法中所包含的传统历史学、地理学著作,而嘉道以后出现的边疆史地著作在表中归人实学类,同光以后出现的新史学、新地理学著作在表中归人译书或新学类,未计人史部。4.表中的“译书”是指浙籍学者翻译(或参与翻译)的著作;“新学”是指运用近代知识和观念进行学术研究并撰写成的著作。5.表中按照学者出生时间划分为6个阶段(学术活动时代),而各活动时代的学者出生时段分别是:1700—1730年、173]—1760年、1761—]790年、1791—1820年、1821—1855年、1856—1890年。当然,学者的出生时间与学术活动的时间不可能是整齐划一的,具体到一些学者来说,划分也不尽合理,会有许多争议,但量化统计只能做非此即彼的切割.以求得一个总体的大致概貌和发展趋势。

[16]据黄宗羲原著、全祖望补修《宋元学案》整理和统计,该书卷九十六“元佑党案”、卷九十七“庆元党案”未计算在内。众所周知,理学有广义与狭义之分,即广义的“理学”是指区别于汉唐章句训诂之学的“义理之学”,狭义的理学是指学术界常说的居于理学主流的濂洛关闽“性理之学”(“心性之学”).本文在叙述中,对广义的理学一般称之为“理学”,对狭义的理学则尽可能加上限制词,如:“程朱理学”、“理学主流学派”等,以作区分;但在统计表格中则只能尽量简化,并在此说明,凡表格中出现的“理学”一词,是指狭义的理学,即濂洛关闽之学.同时还须说明,将宋初的一些学派定为理学学派,将周许学派定为事功学派,都有些勉强,但作为量化统计的一个环节,只能根据该学派的发展主流或在学术史上的地位,作非此即彼的归类。

[17]黄宗羲原著、全祖望补修:《宋元学案》卷五十四《水心学案上》。

[18]王守仁:《王阳明全集》卷一,上海古籍出版社,1992年版,第95页。

[19]金普森、陈剩勇主编:《浙江通史·总沦》,《浙江通史》第1卷,浙江人民出版社2005年版。

[20]乾隆《浙江通志》卷一,浙江书局光绪间刊本。

[21]章学诚:《浙东学术》,《章氏遗书》卷二,商务印书馆1936年版。

[22]本表依据黄宗羲原著、全祖望补修《宋元学案》各卷整理统计。北宋、南宋和元代浙江的地名及行政单位多有变化。北宋时期两浙路下今浙江境内设¨州,州名如上表。南宋仍其旧。元代的江浙等处行中书省以杭州为省治,上述11州改为儿路:杭州路、嘉兴路、湖州路、庆元路、绍兴路、台州路、婺州路、衢州路、建德路、温州路、处州路。此11州、路即明清时的11府:杭州府、嘉兴府、湖州府、宁波府、绍兴府、台州府、金华府、衢州府、严州府、温州府、处州府。

[23]本表依据黄宗羲著《明儒学案》、徐世昌等编纂《清儒学案》各卷整理统计,《清儒学案》中的“诸儒学案”未计算在内。

原载《史学月刊》2011年第6期