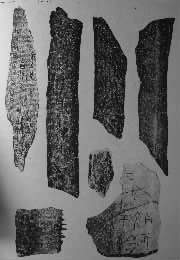

顾立雅收藏的部分甲骨

《中国之诞生》(The Birth of China, 1936)是美国汉学家顾立雅(Herrlee Glessner Creel,1905—1994)的成名作,完成于他在北京留学期间(1932—1936)。顾氏回国后长期执教于芝加哥大学,是该校中国及东亚研究的奠基人。顾立雅去世后,他的学生、芝大中国文学教授芮效卫(David T. Roy)在讣文中这样评价顾的一生:“他的去世标志着一个时代的结束。他是早期中国文明研究的大师,美国汉学界公认的元老。他将芝加哥大学建设成为东亚研究的重镇。顾立雅在早期中国文明这一重要学术领域所产生的重大影响,在汉学史上罕有其匹。”(见The Journal of Asian Studies,1994年第4期)。《中国之诞生》正是顾立雅对西方汉学产生影响的开始。

《中国之诞生》全书分为三编:一、考古发现,二、商代,三、周代。各编章节如下:

上编:一、甲骨文;二、考古挖掘;三、中国文明起源。

中编:四、商代都城;五、生活状况;六、手工制品;七、雕刻与青铜器;八、商代社会;九、商代疆域;十、战争;十一、书写系统;十二、商代神祇;十三、卜筮;十四、祭祀。

下编:十五、周人起源;十六、周克商;十七、政治演进;十八、考古;十九、文学;二十、周代社会;二十一、婚姻;二十二、家庭制度;二十三、生产状况;二十四、娱乐;二十五、宗教;二十六、法律;二十七、官僚阶层;二十八、天命观。

顾立雅此书是对中国早期文明的全面论述,其最大的特色和优点是利用了当时最新的考古发现资料,成为西方第一部利用甲骨文和金文对商周史进行综合描述的著作。该书出版后,立刻受到了国际汉学界的欢迎。

虽然甲骨在1899年就开始为世所知,但真正对殷墟进行科学挖掘要到1928年。这一年10月,由中央研究院历史语言研究所主持的安阳挖掘正式开始,到1937年抗日战争爆发,先后挖掘共15次,掘获甲骨3万余片以及大量陶器、石雕和青铜器,是民国时期中国考古最大的成果。这15次挖掘分别由董作宾、李济、郭宝钧、梁思永、石璋如等学者领导,他们在这一过程中也逐渐成长为中国考古学界的领袖。

顾立雅留学期间曾多次前往安阳等地进行实地考察。他刚到北京就结识了董作宾、李济、梁思永等学者,而他们正是安阳考古挖掘的主要领导人。这无疑为顾的考察提供了诸多便利。顾立雅特别有幸参观了1935年春第11次挖掘——侯家庄西北岗第2次挖掘。对此李济有比较详细的介绍:“清理了西区4座大墓,揭开了东区411个小墓。大墓深12—13公尺。小墓肯定是牺牲的埋葬,不少小墓中只有头骨或无头躯干,这显然为‘人牲’提供了确凿证据。在大墓的发掘过程中,我们逐渐看清这些墓过去不止一次被盗,所以还没清理到墓底我们就知道不会找到完整的珍品。但我们在隐蔽的角落里发掘出的以前盗墓者没注意的遗物,就足以使人惊异了。特别珍贵的是那些易腐烂的竹、木纤维等留下的精细痕迹,只有受过训练的考古学家才能描绘出它的轮廓。较有价值的遗物如雕刻的大理石、许多体积大的青铜器和精致的玉器等,这些都不是在原处而是在被盗后墓道的填土中发现的。”(详见李济《安阳》一书)这次被李济称为“我们田野工作的高潮”的挖掘持续了97天(1935年3月10日至6月15日),其间吸引了不少学者来参观,包括由傅斯年陪同前来的法国著名汉学家伯希和(Paul Pel?鄄liot)。顾立雅是1935年5月份去侯家庄的,主持这次田野工作的梁思永热情地接待了他,并向他解释挖掘出来的头骨的特点,顾立雅由此得出这样的结论:“现有的证据表明,从新石器时代到现在,生活在北方的中国人属于同一个人种,从他们的头骨看不出任何其他人种对这一地区的入侵。”(《中国之诞生》英文本第51页)离开安阳后,顾立雅又到了开封,参观濬县出土的周代文物。1932—1933年,在郭宝钧的主持下,河南省考古队对濬县辛村卫国墓葬进行了两次挖掘,这是我国首次发掘周代墓葬。郭宝钧的发掘报告直到1936年才发表(题为《濬县辛村古残墓之清理》),但他在顾立雅去参观时毫无保留地将自己的发现和见解和盘托出,让顾立雅获益匪浅。

结束这次考察回到北京后,顾立雅开始利用几次考察所得,结合书面文献撰写学术论文(后来收入他的论文集Studies in Early Chinese Culture)。但论文过于专业,在几位热心朋友的建议下,他开始用通俗的笔法写作《中国之诞生》,他后来回忆说前后只用了6个星期的时间就完成了。顾的序言写于1935年8月16日,由此推测他的写作时间大概是6月至7月。5月份的安阳之行也成为他的最后一次考察,此后不久他就回国任教了。

《中国之诞生》出版后,不仅受到国外学者的关注,国内学者也很快看到了。对于他们的反应,顾立雅的学生许倬云(也是早年李济的学生)有如下回忆:“顾立雅非常聪明,他也弄商代历史,曾到北京和董彦老他们几个讨论安阳挖掘的事情,跟着梁思永住在安阳。在那里看了一阵子之后,中文报告还没出来,他英文的简报就已经出来了。他写的这本书The Birth of China,一炮打红,写得实在是好。这是第一本介绍中国新考古学的西洋书,肯定中国殷墟考古的成就。虽然只是一本小书,但是大纲大目都没错,写得很全。但李济老对顾立雅却有意见,他说:‘我们还没有发掘报告,他已经写了一本书了。’后来,我回国后跟济老说:‘不能怪人家写得快,只能怪我们自己写得慢。’”(《家事、国事、天下事——许倬云先生一生回顾》)可见学者之间既有友谊,也有竞争。但无论是友谊还是竞争,都有助于推动学术的发展。

1986年3月,美国亚洲研究学会(Association for Asian Studies)在芝加哥召开年会,其间特别举行小组讨论会,纪念《中国之诞生》一书出版50周年,并研讨此书对国际学术界所产生的影响。81岁高龄的顾立雅应邀发表演讲,他谦虚地说这只是一本“通俗读物”。和他后期的高深作品相比,这本书也许显得有点简单,但它对顾立雅此后的学术发展无疑起到了奠基和确立方向的作用。

顾立雅在北京期间除了学术上的收获外,还有物质上的收获。他在勤奋研究和写作之余,也留心收集商周古物,除了十数件商周铜器、骨器、蚌器、玉器之外,最重要的收获是43片甲骨。1936年回国时,他将这批甲骨带到了芝加哥大学供教学之用,但在1986年捐献给芝加哥大学美术馆之前,甚少有人知道。20世纪40年代,陈梦家和董作宾这两位著名的甲骨学家曾先后在芝加哥从事学术研究,但在他们的专著里,都未见有关这批甲骨的片言只字。1976年,周鸿翔在他的《美国的甲骨收藏》(Oracle Bone Collections in the United States)(加州大学出版社出版)一书中也没有对顾氏收藏之甲骨作任何记录。1986年顾立雅将自己收藏多年的甲骨和其他古物捐献后,芝大美术馆曾将这批藏品特别陈列并公开展览,照片后收入《礼仪与崇敬》(Ritual and Reverence: Chinese Art at the University of Chicago, 1989)一书。无论是看过原件还是图片的学者们发现,顾立雅在《中国之诞生》中讨论甲骨文一节所附的7张图片(原书22与23页之间)的说明文字需要做一点修订。他在说明中指出“这7片甲骨中除了右下角的一片属于Dr.Cyrus Peake之外,其余均为一未署姓名的私人藏品(the remainder in a private collection)。”现在看来,这6片实际上是顾氏本人在北京时所收集的甲骨的一部分。

顾立雅是最早参与中国考古的西方学者之一,在这一过程中他充分认识到了这一工作的重要性:“中国文化的起源和早期历史非常值得研究,这一历史仍然有迹可循,有物可证,所以这一研究就显得尤其重要。如果我们想理解中国后来的历史,就必须先理清古代的历史。中国文明不是已经死去,而是仍然鲜活,研究古代的源头可以让我们更好地理解它的现在和未来。”(《中国之诞生》英文本第380页)顾立雅早年研究中国古代思想史基本上只使用书面文献,到中国后,他开始投入大量精力研究甲骨文和金文,把“纸上之遗文”和“出土之文物”结合起来,这种二重证据法大大提升了他的学术研究的水准。顾立雅说他自己在写作《中国之诞生》商代部分时曾仔细研究过“219份西周金文和113份东周金文” (《中国之诞生》英文本第266页)。这样扎实的功夫为他以后的学术发展奠定了良好的基础。

值得一提的是,史语所对殷墟的第二、三次发掘曾得到美国方面的支持,这主要得力于毕士博(又作毕安琪,Carl Whiting Bishop,1881—1942)和李济的牵线搭桥。毕士博是著名的东方考古学家,1915年至1917年以宾夕法尼亚大学博物馆东方部主任助理的身份在中国进行考古挖掘,1923年至1927年和1929年至1934年两度作为华盛顿弗利尔艺术馆(Freer Gallery of Art)的代表常驻北京。1924年,毕士博在北京见到了回国不久的李济,李济是最早在美国学习人类学和考古学的中国学者,双方很快达成了合作意向。弗利尔艺术馆先是和李济任教的清华大学国学院合作,并把山西作为考古挖掘的地点。1928年清华国学院解散后,李济移席中央研究院史语所,并担任考古组负责人,于是双方的合作移向殷墟考古。1929年春和同年10月,李济领导的第二次和第三次小屯发掘均得到弗利尔艺术馆的大力支持,特别是在经费方面。可惜由于种种原因,这一合作到1930年就中断了。

毕士博在顾立雅留学北京期间曾给予他多方面的帮助,并在《中国之诞生》出版之际应顾立雅之邀撰写了热情洋溢的序言,称赞此书是“迄今西方对于青铜时代中国最好和最完整的描述”。(《中国之诞生》英文本第9页)