一、中国传统文化中虎图像的文化意象

“虎”这个动物神的建立,是在自然生态的对抗中,人的认识不断接近却又无法达到“自在之物”时,无助中求助于自然的结果。由此,虎神系的建立,经历了人化到人格化的过程。我们发现,以虎造型为代表的瑞兽图像在人类文明当中跨越了文化和时光的“不变量”比较,反观文化史中的虎图像的发展,连同一整套与崇虎习俗相关的礼仪活动相佐证,人们崇尚和传承的是它的象征,即在于一种非人格的力量,而这种力量源自于人对自身的认识。

虎是现实中存在的生物,同时其艺术形象也是从社会上层延伸到民间,自发传播并不断再创造的文化符号。据考古发现成果可见,最多出土虎图像遗迹的地区都是游牧民族曾生活过的地区。在部族纷争,还没有形成大一统中原的时候,每个部族都有自身的崇拜物,吕思勉的《中国民族史》中对《后汉书》中涉及的崇虎习俗的来源问题进行考证,参照了古代文字学考证法,断言崇虎观念是羌族在图腾时代的产物。刘尧汉、杨和森认为伏羲、女娲是远古时期的两大部落,伏羲是生活在西北一带以虎为图腾的氐羌部落;女娲是活动在东北东南沿海地区以龙为图腾的部落。两大部落融合其它部落, 形成华夏族。刘尧汉的依据是《管子·封禅第五十》和《滩南子·览冥训》里的虎字都写为“虑戏”,在《说文解字》中中解为:“虑,虎貌。”刘尧汉在分析了彝族的创世神话时,提出古羌族在中华民族文化融合过程中的作用:“伏羲象征彝族远祖虎,女娲象征苗、傣的远祖龙。彝族的龙虎葫芦、殷商的祭器‘龙虎图’和秦始皇的玉玺‘龙虎纽’,它们是以龙(女娲)为代表的东夷,以虎(伏羲)为代表的西戎。此两者是‘东夷’和‘西戎’的血统,文化融合的表征。”

对没有文字记载的时期的研究,习俗和传说是主要研究依据之一。进入文明时代后,几经融合、分立的部族中间会主动地选择对习俗和传说进行改编。不同民族、不同地域的传说、神话之间的矛盾或许反映了某些史实,可能只是其中的某个版本被树立为正统,被文献化,而其它版本因地处边缘、传播范围的狭小可能不被重视,后来又随着发展变化替代了前面被树立的版本。除了人们口口相传的传说和神话之外,古人留给我们的图像艺术为我们研究历史填充了资料,使我们从中看到那个时代人们的情感追求和精神信仰。

我国在20世纪60年代以后,在考古人类学中出现了一个新的分支学科,即民族考古学,就是依据考古学的方法和技术,对前工业时代的物质遗存结合民族志进行研究。在中国历史上的多民族聚居地,由于战争、生产、贸易等各种原因,不同民族建立了经济和文化的联系,“久而久之,形成具有地区特色的文化区域。人们在这个区域中,你来我往,互惠互利,形成一多元文化共生的格局”社会的民族特征。

人和“自在”的虎之间,在建构出对“虎”这个动物神的统一认知的过程中,存在着一个“人化世界”的中介,即二者在相互作用过程中,建构了一个围绕人的感官和意识为核心的理想世界。人可以通过虎为中介接近神,也可以通过超越虎而使自己达到神的地位。等到人把虎变成某位神的属下的时候,虎也就不再是至高无上的大神,人在给它规定职权之外,可以发挥创造力和想象力,有了更大的空间。“人化世界”的边界没有界定,它包含了意识的主观发展过程。人在正视“自在之物”的时候体现着理性的追求。人的意识与虎之间存在着一个“人化世界”的建构过程,这一建构过程完成,在人通过虎建构自己的文化认知体系之前,即主体先与客体进行了主客体的相互作用的建构,然后再对具体对象进行认知建构。也就是说人类在原始阶段,借助于征服难以被征服的动物而接近或达到神的地位,因此动物成了人提升自我、转换成神的工具。我们在这个不断重构的过程中,通过崇拜物所承担的神职功能的变化,可以看到人对自然、社会认知的变化,以及时代图景的更迭。

【图注:年画中的虎】

以此为线索,从物质层面转入文化观念来分析,原始社会阶段的崇拜物经过最初由自在到人化的阶段之后,人就能动地参与到其“人格化”的操作层面。而且作为创造主体的人,还会通过造型、颜色、线条等物质形式,使对象的“人格”特征更明确,把自己最美好的愿景投注到这个对象中,并使其具有审美属性,进而愉悦自己。人把自在的虎转化为人化虎经历了以下三个阶段:第一个阶段,人对“自在”虎的人化,使其成为自然崇拜中至高的动物神;第二个阶段,人化虎具有与人相通的性格特征,成为可以和人沟通的一位大神,逐渐消除了神秘性;第三个阶段,虎成为神的某一方面职能在人间的执行者。人将自己恐惧并难以抵御的动物奉为神灵,于是“自在”的虎连同它的力量被人整合成一个超自然的神。人把虎转变成动物神的时候,人处在自然生态循环的链条之中,神是被放置在一个远远高于自然世界的超自然的时空中,对人具有绝对的支配权。在人形成以族群为集团单位的社会结构之后,集团的力量更利于抵御自然的伤害,人的力量凌驾于动物的力量之上,人性就覆盖了动物的兽性,作为神的虎被再次人化为管理神所属的某个领域的次神。

如果要给中国民间信仰中神的人格化找到思想启蒙的源头,那么应该是受到作为封建社会主流意识的儒家思想的影响,族群的概念转变为宗族,引导人们遵从自身需求,把自己崇奉的神祗改造成有亲属关系的保护神,同时又保留了神祗该有的禁忌和神秘,继而被以政治共同体为面貌出现的文化共同体取代,属于氏族时代的图腾也向祖先崇拜、英雄崇拜转变,具有超自然神秘色彩的图腾物被还原为具有超常能力的人,图腾和人不再是不可亲近的,而成为可以和某些杰出者合二为一的祖神。这些杰出者或者和这个族群有着历史渊源关系,或者是精神偶像。散布于民间的各种虎造型的工艺品、生活用品就以崇虎观念为中心,编织成一个恢宏而无形的神系,但这个神系又是开放式体系,是一个永远无法准确地勾勒出神灵谱系的体系。在20世纪80年代以前,山西的南部、中部和东南部一带的农村,虎造型的布艺制品是家庭中的必需品,甚至就像祖宗牌位一样不可或缺。所不同的是,对待祖宗牌位只有深切的敬畏,是对生命的赋予者,也是家族中最可靠、最强有力的保护者的战战兢兢的供奉;而对于虎造型手工艺品,心理上则是亵玩和敬畏并存的,不管是穿的还是玩具,都带有触手可及的温度,传递了对家族绵延的祈愿。关于虎是否曾是本族的祖神,自己是否延续了崇虎遗俗,老百姓并不关心。所以,对于虎的地方性解释极为多样,笔者在考察中发现,方圆二十里内就会出现有差异的解释,虽说“十里不同风,百里不同俗”,但所有地方都有一个对虎造型手工艺品尤其是虎玩具的共同认知,即它是孩子的“保护神”。这一点不仅在山西。据查阅现有民俗资料发现,几乎全国有虎造型手工艺品出现的地方,对其民俗功能的解释中都包含这一点。所以说,不管虎在远古时期是不是本族的图腾,人们的生活永远会给曾经既定的观念体系提出新问题,于是,虎宇宙观及其民俗功能被不断重构。

在历史发展的过程中,各民族,追溯着先辈生活的轨迹、倾听着群体内心的渴求,在远古的自然崇拜中寻找精神依托,随着时间的流逝,历史的不断流变,这些独特的图像符号,有的像休止符一样,将各时期、各民族的精神气质标注在那段历史中,有的则流传下来,虽然不断变换面貌,却仍然可以让我们嗅到那来自久远年代的气息。

二、从猛兽到民间美术中的瑞兽

比较原始虎图像和近现代的虎造型手工艺品,会发现两者在形制上具有许多共同点,如商代人虎一体造型的“虎口噬人”器形及纹饰,在虎造型手工艺品中也能找到相似的造型。如出土于湖南安化的商代“虎食人青铜卣”有多种解读,由于文献不足,学者们多根据相关传说做出一些判断,多数学者认为此纹饰表现了以虎为图腾,人受到虎的庇护。这种“虎食人”造型、纹样在老虎帽中极为常见,老虎帽是给孩子戴的,不管它是什么造型,孩子戴上后都呈现为将头放在虎口中的形态,或许老虎帽正表现了“虎食人”的原始意向,即受到虎的庇佑。

【图注:商代“虎食人青铜卣”,出土于湖南安化。】

【图注:老虎帽。】

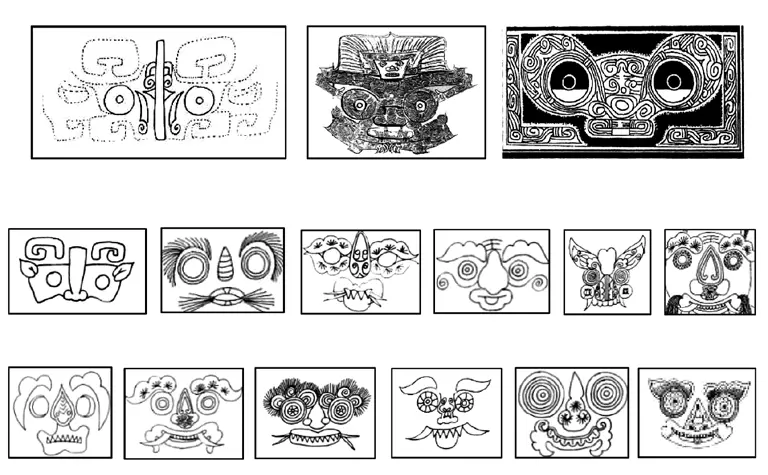

【图注:从良渚文化、龙山文化中的兽面纹发展到虎造型手工艺品的对照(上行为兽面纹,下两行为兽面纹在布老虎中的变体)】

马承源、容庚等学者就兽面纹的分类和形式特点的描述,都可以在虎造型手工艺品中找到。仅从虎面的造型分析,其延续了兽面纹的特征:正面对称性、眼部突出、嘴巴宽大,多数在额头部位有复杂的纹饰和造型。因为布艺类手工艺品的制作者都是民间未经严格规范训练的家庭妇女,个体手工制作完成,所以,虎型手工艺品上的各类纹饰没有规范完整地表现出与兽面纹的完全一致性,很难对其艺术风格、样式及年代进行分类并进行创作年代的序列梳理,只能大致简单地分为良渚类型、商周类型及两者混合型。以下图示可以看到兽面纹在布老虎造型上的变体和派生关系。

民间美术总是能把最普通民众的精神追求和情感以传统与现代交汇的方式呈现在我们面前,使处于同一个文化圈的人能够进入同一种共享体验中。在这里,民俗及作为其产物的民间美术又成为一种更丰富的文化结构的来源,并作为一种思想的交流体联系着文化和自然,使每个人都参与到了这场文化的再创造之中,让现代人的生存及文化观念融入民族认同之中,继续最充分的表达。

*本文作者吴昊,系中国艺术研究院《中国艺术年鉴》执行主编、副研究员,中央美术学院博士、北京大学考古文博学院博士后、硕士生导师。