【内容提要】唐后期五代宋初敦煌境内敕建寺院十七所,其中僧寺十二所,尼寺五所。虽然从寺院的数量上来看,僧寺占绝对优势,但女尼的总数却多于男僧。原因在于就单个寺院而论,尼的数量要远远多于僧的数量。在敦煌这样一个弥漫着佛教氛围的西北地区著名城市,妇女出家为尼已经成为社会的时尚,无论其出身于上层贵族、还是下层平民都乐于为之。造成女尼人数众多以至僧尼比例差距拉大的原因是多方面的。

【关键词】唐后期五代宋初;敦煌僧尼;僧寺;尼寺;人口数量

寺院是安置佛像、经卷,且供僧众居住以便修行、弘法的场所,若由住寺者区别,则有僧寺、尼寺之分。印度最早之寺院,为佛陀在世时设于中印度王舍城之竹林精舍,及舍卫城之祇园精舍,皆是僧寺。我国有僧寺之始,一般均谓溯自东汉明帝永平年间(58—75)造立之洛阳白马寺[①],然当时果有此事与否,迄今仍无定论[②]。依《出三藏记集》卷一三《康僧会传》所载,孙吴赤乌十年(247),孙权为康僧会造建初寺[③]。以此为中国僧寺之嚆矢,更为可信[④]。

尼寺即比丘尼所住之寺。依佛典所载,佛陀的姨母摩诃波提受戒得度后,佛陀为避免僧尼杂处,妨碍比丘众的风仪,乃令其别居一处,并嘱比丘应负教化之责。此当为尼寺之滥觞。《四分律》卷四九“比丘尼揵度之下”云:“佛言:‘听为比丘尼别作住处。’”[⑤]又,据《婆薮槃豆法师传》载:“于阿緰阇国起三寺:一比丘尼寺,二萨婆多部寺,三大乘寺。”[⑥]可知印度甚早即有比丘尼寺的设立。在我国,依南朝梁宝唱撰《比丘尼传》卷二《普贤寺宝贤尼传》所述:“初晋兴平中净检尼,是比丘尼之始也。”[⑦]此事即西晋建兴年间(313—317),尼僧净检从西域沙门智山剃发、受十戒;东晋升平元年二月(357),请昙摩羯多立比丘尼戒坛,净检等三人共于坛上受具足戒[⑧]。一般认为这是我国比丘尼的开始[⑨]。这一时期,尼净检等于洛阳城之西建竹林寺,此即我国尼寺之始[⑩]。

伴随着佛教的传入与发展,僧寺、尼寺愈来愈多,唐代造寺之风更盛,僧尼寺院遍地开花。P.2987背(1)《大藏经及西天路程并大唐国寺观馆驿数目》云:“旧唐国僧寺,三百四十万九千三百一十所;尼寺,一百四十万八千四百所。”[11]显然,寺院数目如此之多,未免有夸大之嫌。据《旧唐书》卷四三,《祠部》:“诸州寺总五千三百五十八所,三千二百三十五所僧,二千一百二十二所尼。”[12]《唐会要》卷四九有相同记载,或较可信。

在中古佛教兴盛的大的背景下,位于西北边陲的敦煌,其佛教又是怎样的局面呢?据李正宇先生考证,唐后期五代宋初敦煌境内敕建寺院十七所,其中僧寺十二所,包括龙兴寺、永安寺、大云寺、灵图寺、开元寺、乾元寺、报恩寺、金光明寺、莲台寺、净土寺、三界寺、显德寺;尼寺五所,即灵修寺、普光寺、大乘寺、圣光寺、安国寺[13]。由于佛教对僧尼两众在戒律上的种种不同规定以及世俗政权对僧寺和尼寺的差别对待,使得敦煌僧寺和尼寺呈现出不同的特点,出家男女在同一历史条件下展现出不同的佛教生活。就僧寺与尼寺人数规模而言,也不尽相同。本文即着眼于此,拟对唐后期五代宋初敦煌僧寺、尼寺人口数量作一比较,这对于中古人口史及佛教社会史研究的深入是有益的。

一

敦煌文献中保存了三件比较完整的僧尼籍(S.2729、S.5676、S.2614),反映了吐蕃及归义军时期敦煌僧尼的数量[14]。马克思曾说:“一种科学只有在能运用数学的形式时,才算达到了真正完善的地步。”[15]下面我们将这三件僧尼籍中僧尼数量及比率统计如下,借以反映各个时期的僧寺与尼寺人数规模的情况:

表1:僧尼人数比率表(单位:人,%)

| 时间 | 僧尼总数 | 僧数 | 尼数 | 资料出处 | ||

| 僧数 | 占僧尼总数比 | 尼数 | 占僧尼总数比 | |||

| 辰年(788) | 310 | 139 | 44.8% | 171 | 55.2% | S.2729 |

| 800年前后 | 427 | 218 | 51.1% | 209 | 48.9% | S.5676 |

| 10世纪初 | 1140 | 309(447) | 39.2% | 693 | 60.8% | S.2614 |

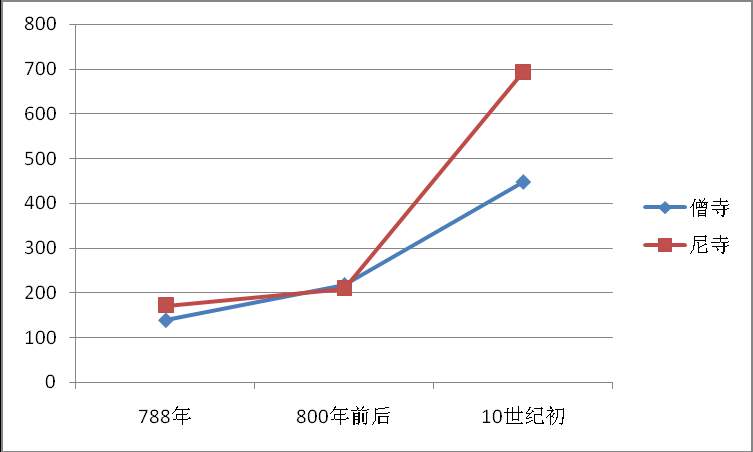

从表中的统计数字可以看出,除公元800年前后尼的数量略少于僧以外,其他两个时期尼的数量均在僧之上。下图则更加直观的反映了吐蕃及归义军时期敦煌僧尼人数的变化情况:

僧尼人数变化图

上图表明,8到10世纪沙州僧数和尼数都有了大幅度的增长,后者的增长趋势更加明显。我们知道,吐蕃及归义军时期敦煌的主要僧寺有10至12所,而尼寺不过5、6所,虽然从寺院的数量上来看,僧寺占绝对优势,但女尼的总数却多于男僧。原因在于就单个寺院而论,尼的数量要远远多于僧的数量。目前所能见到的文献中,僧寺人数最多的是年代在937年前不久的P.2250背《儭状》中所记载的金光明寺合得儭僧及沙弥62人[16],一般的情况也就是10至60人左右。而尼寺人数通常在40到200人左右,最多的是S.2669《沙州诸寺尼籍》记载的大乘寺尼209人。

在敦煌这样一个弥漫着佛教氛围的西北地区著名城市,妇女出家为尼似乎已经成为社会的时尚,无论其出身于上层贵族、还是下层平民都乐于为之。

上层妇女出家为尼一方面是出于自身信仰的原因,另一方面也与儒家意识下世家大族门规门风的要求有关[17]。单就敦煌地区张、曹、索、李、翟、阴几大家族而言,投身寺院的女眷就为数不少,并担任僧团要职。重要的见下表:

表2:上层出家妇女表

| 尼僧人名 | 所属寺院 | 僧职僧位 | 俗家身份 | 材料出处 |

| 了空 | —— | 登坛大德尼法律 | 张议潮的姐姐 | 莫高窟第156窟 |

| 戒珠 | 灵修寺 | 阇梨尼临坛大德 | 张议潮的侄女 | P.3556(9) |

| 清净戒 | 普光寺 | 法律尼临坛大德 | 张议潮的孙女 | P.3556(8) |

| 德胜 | —— | 登坛大德尼 | 张淮深的妹妹 | 莫高窟第94窟 |

| 念定 | 普光寺 | 法律 | 张淮庆的姐姐 | 莫高窟第108窟 |

| 最胜喜 | 普光寺 | 法律 | 张淮庆的女儿 | 莫高窟第108窟 |

| 严会 | 普光寺 | 法律临坛尼大德 | 张氏家族成员 | 敦煌绢画Ch.liv.006 |

| 曹阇梨 | 大乘寺 | 法律尼临坛赐紫大德 | 曹议金的侄女 | P.3556(4) |

| 性真 | 安国寺 | 法律尼临坛大德 | 曹元忠的姨妈 | 莫高窟53、55、61窟 |

| 宝真 | 圣光寺 | 法律 | 曹延禄的婆婆 | 榆林窟第35窟 |

| 长胜 | 圣光寺 | 比丘尼 | 曹氏家族成员 | 榆林窟第35窟 |

| 善□ | 灵修寺 | 寺主 | 索龙藏的妹妹 | 莫高窟第144窟 |

| 妙明 | 灵修寺 | 法律 | 索龙藏的姑姑 | 莫高窟第144窟 |

| □性 | 灵修寺 | —— | 索龙藏的妹妹 | 莫高窟第144窟 |

| 巧相 | 普光寺 | 律师 | 索龙藏的妹妹 | 莫高窟第144窟 |

| 证信 | 普光寺 | 都维 | 索龙藏的妹妹 | 莫高窟第144窟 |

| 明戒 | 灵修寺 | 法律尼监坛大德 | 索氏家族成员 | 波斯顿美术馆No.201570 |

| 戒净 | 灵修寺 | 法律尼监坛秉义大德 | 李氏家族成员 | 波斯顿美术馆No.201570 |

| □□ | 安国寺 | 律师 | 李明振的侄女 | 莫高窟第148窟 |

| □□ | 普光寺 | □□ | 翟氏家族成员 | 莫高窟第85窟 |

| 坚进 | 普光寺 | 比丘尼 | 翟氏家族成员 | 莫高窟第85窟 |

| 智□ | 普光寺 | 比丘尼 | 翟氏家族成员 | 莫高窟第85窟 |

| □智 | 普光寺 | 比丘尼 | 翟法荣的侄女 | 莫高窟第85窟 |

| 智惠性 | 安国寺 | 法律 | 阴氏家族女儿 | 莫高窟第138窟 |

| □□ | 安国寺 | □□ | 阴氏家族成员 | 莫高窟第138窟 |

| 信清 | —— | 比丘尼 | 阴氏家族女儿 | 敦煌绢画MG.17665 |

出身于豪门贵族也成为她们升迁的重要资本,S.6417(17)是长兴二年(931)普光寺尼徒众圆证等上都僧统状,要求提拔妙慈等人充法律、都维、寺主、典座及直岁等僧职,理由之一是她们均是“缁内豪宗”[18]。S.4760记载了圣光寺修善等要求破格提拔戒慈、愿志任法律,愿盈充典座,愿法任直岁,而原因之一就是她们“并是高门”[19]。

敦煌地区女尼众多,出身于世家大族者毕竟是少数,更多的则是来源于普通百姓。S.2669是关于大乘、圣光等寺的尼籍,涉及尼僧法号、籍贯、俗名、年龄。文书前缺,现存第一所寺院虽失寺名,但保存了部分尼名,其中福意、庆意、如意、严戒、胜妙、定明、智忍花、照心见于S.2614背《沙州诸寺僧尼名簿》,属安国寺大戒尼,则此寺应为安国寺。就目前保留下来的这三所尼寺来说,共存270人。从籍贯上来看,包括龙勒、玉关、慈惠、敦煌、洪池、効谷、神沙、平康、赤心、莫高及洪润乡,涵盖了归义军时期沙州敦煌县全部十一乡[20],此外还有瓜州进昌县的青水乡。来源范围之广,可见一斑。就年龄结构而言,最小的为十一岁,最长的为七十二岁,几乎涉及了各个年龄段。古时女子十五岁及笄,为成年。其中不乏十五岁以下的沙弥尼,如莲花心,十一岁,相妙十二岁,最贤和真寂十三岁,胜意十四岁。

又,S.1563《甲戌年(914)西汉敦煌国圣文神武王准邓传嗣女出家敕》第2行有“押衙知随军参谋邓传嗣女自意,年十一岁”[21]。S.4291《清泰伍年(938)二月敕归义军节度使准百姓张留子女胜莲出家牒》第2至3行有“洪润乡百姓张留子,女胜莲,年十一”[22]。可见,在敦煌地区自幼出家的女尼并不少见,而这种行为实际上是有“违王格条流处分”[23]的。据《五代会要》卷一二“杂录”,后唐天成二年(927)六月七日敕:“若有童子出家,亦须显有分据。”[24]后周显德二年(955)年五月六日敕更是明确规定了男女出家的最低年龄:“男年十五已上,念得经文一百纸或读得经文五百纸,女年十三已上,念得经文七十纸或读得经文三百纸者,方得经本州陈状,乞剃头。”[25]我们从上引敦煌女性出家牒可知,归义军政府正式批准的这两位出家女性,其年龄仅为十一岁,明显小于后周规定的十三岁。说明晚唐五代敦煌归义军政权并未严格执行中原律令,对女子出家实际年龄控制得不是十分严格[26]。

这一现象在唐代墓志中也经常见到,如《大唐大安国寺大德惠隐禅师塔铭并序》称惠隐,“幼挺奇操,粤自龆龀,敬慕道门,专志诵经,七百余纸,业行精蓄,简练出家,自削发染衣。安心佛道,寻求法要”[27]。又如《唐故法云寺内外临坛律大德超寂墓志》中的超寂,“八岁入道,授经乃师同院辩姓和尚,依止当寺净觉和尚授戒,听读即安国寺大辩政律和尚也”[28]。再如《唐故慧静法师灵塔之铭》载,慧静“幼怀颖悟,器宇澄明,信冠盖如浮云,弃簪缨犹脱屣。年十有四,发志出家”[29]。这样的记载很多,不烦举。虽然都是自幼出家,但敦煌的情况与之不甚相同,以上所举墓志中的大德尼多为世族后裔,受家族信仰的熏染,少小便参透佛理,故幼年入道。而敦煌尼籍中这些小沙弥尼,皆来自各乡普通平民,不见有日后成为名尼大德者,出家时年纪尚幼,未谙世事,所以有些应是父母代为做主的。但无论怎样,都足以说明敦煌女性出家风气之盛。

二

造成女尼人数众多以至僧尼比例差距拉大的原因是多方面的。首先是由于吐蕃及归义军时期对妇女出家控制比较宽松,而对男子出家控制相对严格所致。敦煌僧尼虽然同普通百姓一样须向世俗政权缴纳赋税,但他们中的大部分可享受官府的全部免役或部分免役待遇[30]。而兵役和徭役的征发对象无疑主要是针对成年男子的,这与女子无关。唐人就有“避役奸讹者,尽度为沙弥”之说[31]。可见,寺院成为了百姓逃避劳役的渊薮。如果男子都出家为僧,势必会影响到国家的劳役制度,在那个兵荒马乱、“四面六蕃围”[32]的年代无人可以役使的后果是不堪想象的[33]。

其次,尼僧的发展乃至膨胀是有其历史传统的,8—9世纪的吐蕃藏地尼僧享有吐蕃王朝很高的优待,从而得到迅速发展[34]。吐蕃占据敦煌以后,这种传统也被继承下来,例如圣光寺,依P.2765背(2)《大蕃敕尚书令赐大瑟瑟告身尚起律心儿圣光寺功德颂》载:“敦煌古郡州城内建造圣光寺一所。”[35]即圣光寺系河陇吐蕃最高统治者宰相尚乞律心儿所建。又如普光寺,由英藏敦煌藏文写卷斯坦因原编:千佛洞,75,xii,5,印度事务部图书馆编:卷53《普光寺诸人施疏》可知“吐蕃天子”和大臣论祖热等都曾向沙州普光寺施舍灯油[36]。除前述五尼寺以外,潘源堡也是吐蕃时期建立的尼寺[37]。以上资料表明,统治者对尼寺发展的重视也是尼僧数量增多的原因之一。

再次,从全国的情形来看,唐代佛教中女信徒的人数也是多于男信徒的。如严耀中教授就曾指出:“在现存近六千方唐代墓志中,所记女信徒的人数就超过男信徒。”其原因是:“在中国,由于男子之知识者往往以儒者自居,并以此为寄托。中国古代女性之不及男子的这种文化状况,使得女性佛教徒远多于男性,且特别虔诚,因为佛教正好能给予她们少于男性的东西。”[38]另一方面,唐代妇女相对自由开放,地位较高,反映在出家入寺的具体行动上,亦十分踊跃,表现了巾帼不让须眉的精神,在僧尼数量上呈现出僧众尼也众的局面;而怠至宋代,情况发生了重大变化,即受理学的影响,妇女地位日趋下降,在身份上日益成为大男子主义的附庸。表现在出家为尼上,妇女也越来越失去了兴趣,从而女尼在僧尼总数中的相对比率呈现出越来越小的趋势[39]。据黄敏枝统计,宋代比丘尼与僧人的比例是1:8.3[40]。而唐五代时期敦煌地区这种出家男女性别比例的差异,从一定程度上也折射出敦煌女性在当时社会中的地位是比较高的,她们勇于出家、乐于出家,符合当时社会发展的潮流,是宋代以后各朝代所难以望其项背的。

最后,吐蕃到归义军时期,战乱频仍,敦煌地区长期以来人口比例严重失调,女性人口远远超过男性。郑学檬先生据59户唐代敦煌户籍的统计,推断七世纪后期至八世纪后期,敦煌县人口的性别比例是很不合理的,女性人口多于男性[41]。冻国栋教授亦就敦煌所出唐不同时期的几种籍账类文书并结合日本学者已有的研究成果,对沙州地区的人口结构及相关问题进行了分析,指出男女比例的失衡主要是女多男少[42]。这种现象一直延续到归义军时期,女子基数比男子大,必然造成女尼总体数量比男僧多,而且女多男少势必会导致适龄女性婚姻的困难,加之敦煌地区浓厚的佛教氛围,出家为尼,将佛教作为生命的归宿也不失为一种选择。此外,丈夫战死,守寡妻子为生计所迫出家为尼的也应该不在少数。所以说,敦煌僧尼数量的差异,究其原因,与其说是宗教的,毋宁说是社会的。

*基金项目:本文系国家社科基金重大项目(10&ZD080)、国家社科基金青年项目(06CZS010)、上海市教委科研创新项目(10YS82)、上海市晨光计划项目阶段性成果。

注释:

[①] 《北齐书》卷一九载:“昔汉明帝时,西域以白马负佛经送洛,因立白马寺”,中华书局1972年版,第248页。

[②] 如梁启超先生就曾对“明帝感梦金人,遣使西域,赍还经像,创立寺宇”一事提出质疑,梁启超:《佛教之初输入》,《佛学研究十八篇》,天津古籍出版社2005年版,第17—31页。

[③] 《大正藏》第55卷,96页中。

[④] 关于中国早期佛寺的情况还可参看木田知生:《江浙早期佛寺考——“早期佛教造像南传系统”研究》,《东南文化》1992年第1期,162—174页。

[⑤] 《大正藏》第22卷,928页上。

[⑥] 《大正藏》第50卷,190页中。

[⑦] 《大正藏》第50卷,941页上。

[⑧] 参见《比丘尼传》卷一《晋竹林寺净捡尼传》,《大正藏》,第50卷,934页下。

[⑨] 关于中国僧尼之始,也有其他说法。《大宋僧史略》卷上“东夏出家”曰:“汉明帝听阳城侯刘峻等出家,僧之始也。洛阳妇女阿潘等出家,此尼之始也”,《大正藏》第54卷,第237页下。此说有误,因为当时的出家者只是剔除须发,并未受三坛大戒,而律典规定只有出家得度、受具足戒之男女方称比丘、比丘尼,所以说我国到了东晋时期才有真正的比丘尼。

[⑩] 当然,关于我国尼寺的创立,佛典中还有不同记载,如《沙弥律仪要略述义》卷下:“尼寺者,亦是汉明帝焚经时,佛法感应,宫女发心出家,建三寺安尼为始”,《卍新纂续藏经》第 60 卷,第323页下。

[11] S.3565背《西天大小乘经律论并在唐都数目录》、明宣德二年(1427)刻巾箱本折装《佛说大藏经总目》亦有相似记载,参见方广锠:《中国写本大藏经研究》,上海古籍出版社2006年版,第300、310—311页。

[12]《旧唐书》,中华书局1975年版,第1831页。

[13] 李正宇:《敦煌地区古代祠庙寺观简志》,《敦煌学辑刊》1988年第1、2期,70—85页;又《敦煌史地新论》,台北,新文丰出版公司1996年版,第53—100页。

[14] 除这三件以外,P.2638《清泰三年六月沙州儭司教授福集等状》所记936年沙州僧及沙弥519人、女尼450,共969人,但这并非沙州全体僧尼沙弥数,只是合得儭者,未包括老病孝僧尼沙弥,参见郝春文:《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》,中国社会科学出版社1998年版,第98—99页。另据敦煌莫高窟第469 窟北壁龛西侧墨书题记三行:“广顺□(叁)年(953)岁次癸丑八月十五日,府主太保就窟工(上)造贰仟仁(人)斋,藏内记”。敦煌研究院编:《敦煌莫高窟供养人题记》,文物出版社1986年版,第178页。可知曹氏归义军时期僧尼人数应在2000人以上,故此处对P.2638不予讨论。

[15] 拉法格、李卜克内西:《回忆马克思》,北京:人民出版社1954年版,第8页。

[16] 此外,本件中尚有该寺马法律、刘法律等以勾销者,也就是儭司施物的唱买者的身份出现。

[17] 严耀中教授指出:“至少在戒律条文上,佛教中对女子的约束要远比道教严格,从而更符合儒家意识下世家大族门规门风的要求,他们更愿意把女眷送到寺庵中。”严耀中:《佛教戒律与中国社会》,上海古籍出版社2007年版,第423页。

[18] 唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第4辑,第53页。

[19]唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第4辑,第59页。

[20] 关于沙州敦煌县诸乡设置情况,可参看陈国灿:《唐五代敦煌县乡里制的演变》,《敦煌学史事新证》,甘肃教育出版社2002年版,第360—383页;冯培红:《归义军时期敦煌县诸乡置废申论》,郑炳林主编:《敦煌归义军史专题研究续编》,兰州大学出版社2003年版,第65—74页。

[21] 唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第4辑,64页。“年十一岁”未录,此据中国社会科学院历史研究所等编:《英藏敦煌文献》第3卷补,四川人民出版社1990年版,第94页。

[22] 唐耕耦、陆宏基:《敦煌社会经济文献真迹释录》第4辑,65页。

[23] P.3167背(1)《乾宁二年(895)三月安国寺道场司常秘等状》,郝春文:《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》,第70页。

[24]《五代会要》,上海古籍出版社2006年版,第198页。

[25] 《五代会要》,第200页。

[26] 关于敦煌女性出家年龄的问题可参看徐晓丽:《归义军时期的敦煌出家女性》,《归义军时期敦煌妇女社会生活研究》(博士论文),兰州大学2003年。

[27] 周绍良:《唐代墓志汇编》,上海古籍出版社1992年版,第1476页。

[28] 周绍良:《唐代墓志汇编续集》,上海古籍出版社2001年版,第763页;又中国文物研究所、陕西省古籍整理办公室编:《新中国出土墓志·陕西》[二]下册,文物出版社2003年版,第139页。

[29] 陕西省古籍整理办公室编:《全唐文补遗》第三辑,三秦出版社1996年版,第305页。

[30] 郝春文:《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》,第101—112页。

[31]《唐会要》卷四八,景云二年(711)七月条,中华书局1955年版,第850页。

[32] 参见P.3128、P.2809、P.3911等写本的《忘江南》词,徐俊纂辑:《敦煌诗集残卷辑考》,中华书局2000年版,第47页。

[33] 虽然敦煌地区也曾出现僧兵,但仅为战争时期的特殊现象。如荣新江教授指出:“还没有归义军时有僧人武装的坚实证据,当然我们不排除这种可能性。”参见荣新江:《<唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活>评价》,《中国史研究》2000年第1期。

[34] 德吉卓玛:《吐蕃出家女性初探》,苏州西园戒幢律寺戒幢佛学研究所编:《戒幢佛学》第二卷,岳麓书社2002年版,第482—492页。

[35] 《法藏敦煌西域文献》第18卷,上海古籍出版社2001年版,第132页。

[36] 陈炳应:《从敦煌资料看儒学对吐蕃的深刻影响》,《敦煌研究》2004年第4期,93页。

[37] 参见S.2729《辰年(788)三月沙州僧尼部落米净辩牒》。

[38] 参见严耀中:《佛教戒律与中国社会》,上海古籍出版社2007年版,第427-428页。

[39] 参见白文固、赵春娥:《中国古代僧尼名籍制度》,青海人民出版社2002年版,第37—47页。

[40] 黄敏枝:《宋代妇女的另一侧面——关于宋代的比丘尼》,邓晓南主编:《唐宋女性与社会》下,上海辞书出版社2003年版,第568页。

[41] 郑学檬:《七世纪后期至八世纪后期敦煌县人口结构试析——读敦煌户籍资料札记》,《敦煌学辑刊》1984年第1期,第19—27页。

[42] 葛剑雄主编、冻国栋著:《中国人口史》(第二卷 隋唐五代时期),复旦大学出版社2002年版,第454—484页。

(作者单位:上海师范大学人文与传播学院 200234)