“金子、车子、房子、妻子、孩子”——这就是不少人心中现代版“五子登科”的豪华套餐。你考得上清华,我攒得起首付,咱俩五五开,各有登科。

可这词儿,真不是现代人凑的押韵游戏,早在唐朝,它就是一场炫娃大赛:某人五个儿子,全考上进士。

真正的“五子”,原版含义远比你想象复杂,甚至一度和“传宗接代”“光耀门楣”绑在一起。

“五子登科”这四个字,最早可不是说啥金子房子,而是真刀真枪地“考上了”!

出处清清楚楚,写在《旧唐书·窦仪传》里。唐朝中后期,窦仪这个人,仕途平平,官至尚书右丞,不算耀眼。

但他牛在哪?牛在“儿子多且争气”:窦俨、窦倚、窦侃、窦僖、窦僎,五个儿子,全都中了进士。

要知道那会儿中进士是个啥概念?不是村口摇号,是全国精英混战,拼文采、拼记忆、拼后台,一拼到底。窦家兄弟五人全中,妥妥的“朝堂顶配”,全国一抬头都认识。

这还没完。

窦仪本来就出身仕宦之家,其父窦诞、祖父窦华也都当过官。所以“五子登科”不是横空出世,而是家族“精英制造流水线”的产品。炫的不止是娃,是门风、是家教、是血脉传承。

到了宋代、明清,这个典故就越来越常被拿来做“梦想模板”。百姓们都知道,家里有一个中举的就能光宗耀祖,五个?那是“祖坟冒青烟”。于是“五子登科”成了吉祥话,被写进春联,挂进祠堂,讲进庙会评书里。

当时的社会背景也助推了这个词的传播。唐宋以后,科举制度已成上升通道正统,寒门出贵子的唯一捷径就是考中。窦家五子的神话,正好迎合了千千万万父母的幻想:只要娃读书,就有出头天。

不过你真以为古人就轻松生五个孩子么?错。唐代人口结构不稳,生娃靠天养,活下来的不多。能熬到读书年纪,再撑过考试“修罗场”的,更是百里挑一。

说白了,这是唐朝版“鸡娃之神话”,人人羡慕,人人焦虑,但真能做到的,凤毛麟角。

“五子登科”在唐朝是考试传奇,传到明清,画风就开始变化了。

随着市井文化繁荣、庙会民俗兴盛,“五子登科”逐渐变得不那么“学霸专属”,开始泛指人生多方面的成功。民间开始“加料”:五子,既可以是五个儿子,也可以是五样好事——金子、车子、房子、妻子、孩子。

这些组合不是胡编,是明清文人借“五子”讽刺权贵“成功指标单一”的调侃式扩写。

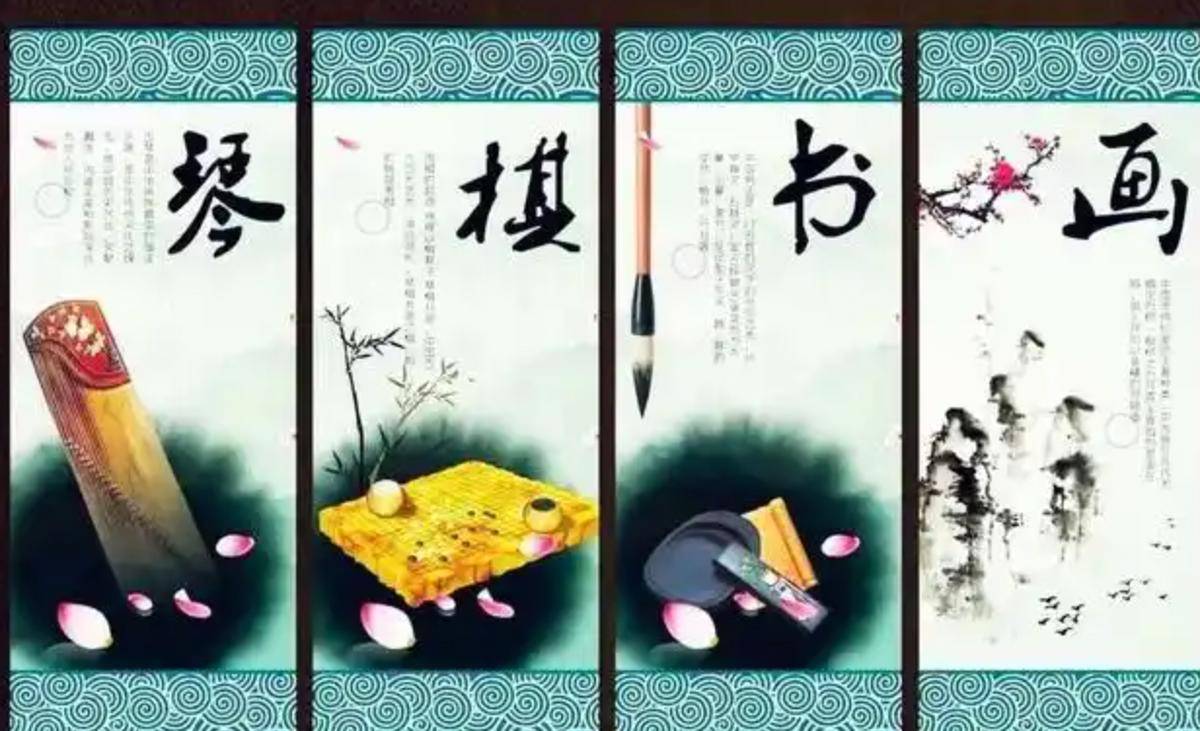

比如江南一带的庙会上,有说书人把“五子”说成“功名、钱财、后代、婚姻、寿命”五项“人生大成就”。也有人把它解释成“琴、棋、书、画、诗”五艺俱全,是文人的终极修养包。

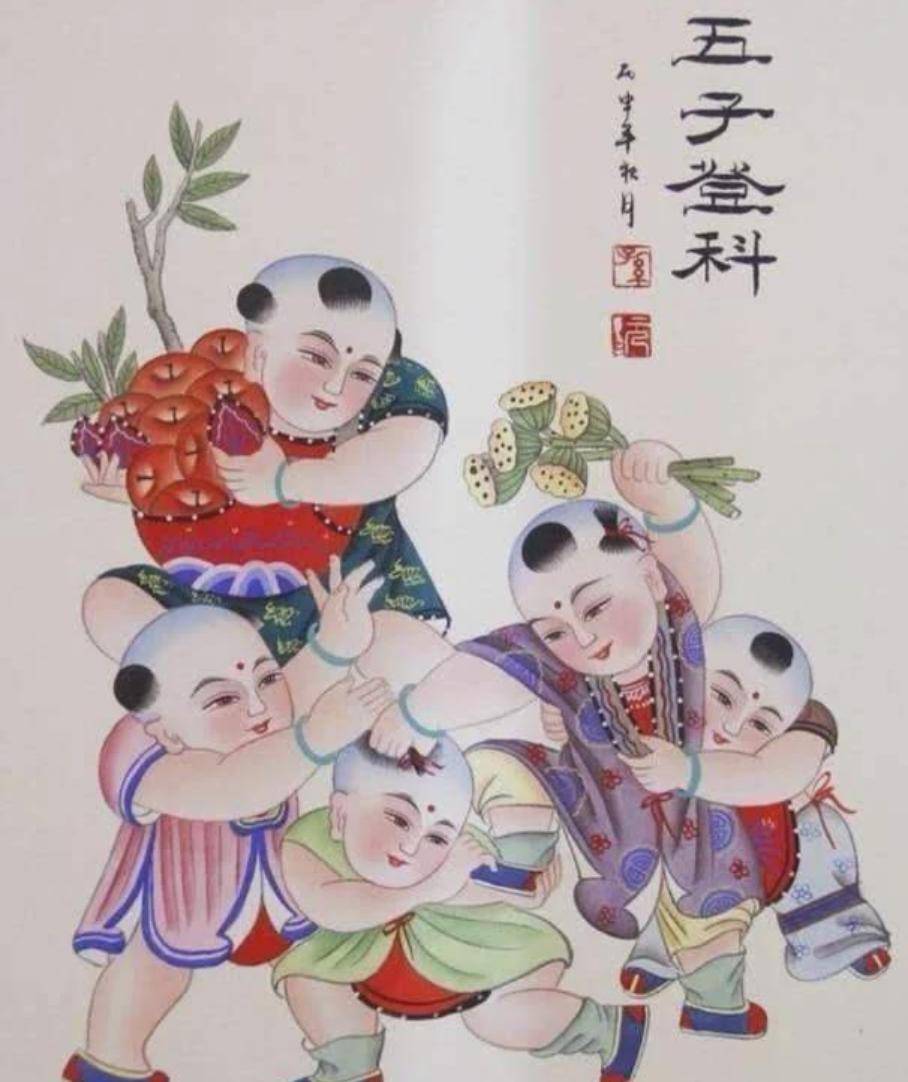

更有意思的是,有些地方民间画像里,把“五子登科”画成一个老太太手抱五个娃,后面写着“子孙满堂,科第连连”。画风彻底从“仕途荣耀”转为“人丁兴旺”,从“高考状元”变成了“生育锦鲤”。

这些变化背后,其实反映了一个深层逻辑:对家庭来说,成功不止是儿子中举,而是要“多子多福,多方开花”。

尤其在封建社会重宗族、重传宗的大背景下,有后代、有产业、有媳妇、有钱、有才艺,全都算“登科”。

所以你就看见,到了清代,“五子登科”已经成了“万能吉祥词”。

春联里写它,婚宴上挂它,乃至棺材盖板雕它——是的,民间连寿材上都爱刻这四字,图个“死也风光”的面子。

而且社会越动荡,“五子登科”越流行。因为它不是现实,是愿望;不是成果,是目标。它替千千万万个小老百姓画出一张“我这辈子能有的最好剧本”。

现实给不了,语言里先装一个。

进入现代社会,“五子登科”彻底完成了从“科举传说”到“生活清单”的进化,变成一句你在婚礼上能听到、在春晚上能见到、在微信长辈群能收到的万能吉祥语。

现代人理解中的“五子”,通常是:金子、车子、房子、妻子、孩子——听起来押韵顺口,实则各个扎心。

第一子“金子”,代表收入财富。没有它,其余四子基本没法动。第二子“车子”,意味着交通自由、社会体面。第三子“房子”,是城市身份的分界线。第四子“妻子”,是婚姻制度下的基本配置,第五子“孩子”,则是代际延续与养老希望。

你看,哪一个不是现代人生存焦虑的痛点?这“五子”不再是“成就”,而是“压力清单”。每一项都得靠自己去扛,错过一步,就怕“登科”不全,人生掉队。

更讽刺的是,这些“子”原本是祝福,现在变成了追债。你刚挣了点钱,亲戚问你“什么时候买房”;刚有车,朋友问你“该结婚了吧”;结了婚,又得“计划生育”;娃一出生,幼儿园排队、学区房排队,一路排到老年社区。

一句“祝你五子登科”,听上去热闹,其实像是递来了一张“人生KPI表”。

现代人笑着听,心里一边打算盘:我现在有几个“子”?还差几个?攒钱够不够?买房在哪区?对象催不催?这场“登科竞赛”,早已不是科举制度的荣光,而是城市生活的全套压力包。

但反过来想,也正因为如此,“五子登科”才从唐代火到今天。不论哪朝哪代,人们始终需要一个看得见、喊得出、写得上的成功标准。

这句话一直在变,不变的是它背后的那个时代口号:你得上进,你得争气,你得“登科”。