【摘要】中国历史上的土地经营方式很少受到制度性限制,土地经营制度的演变是人们为适应经济环境的变化而自然选择的结果。人口与土地相对价格的变化是中国历史上土地经营制度变迁的主要原因。土地经营制度演化博弈模型说明,在未受人口压力扰动下,土地经营制度博弈存在多重均衡,人们选择哪一种土地经营制度依赖于其所处的初始条件;在人口增长的持续冲击下,定额租制是唯一的随机稳定均衡。处于随机稳定均衡状态的定额租制比其他制度安排更有效率。

【关键词】人口冲击;土地经营制度;演化博弈;随机稳定均衡

【作者简介】谢冬水(1980—),男,湖南耒阳人,中央财经大学经济学院博士生(北京100081)。

【原文出处】《财经研究》(沪),2010.12.27—37

【基金项目】本文得到中央财经大学2009年研究生科研创新基金项目(cxJJ2009029)资助。

一、引言

中国历史上的土地经营制度很少受到制度性限制,人们可以自由地选择他们认为合适的土地经营制度。自秦汉开始,中国农业生产中就存在着雇工经营制度和租佃制(租佃制包括合伙制和定额租制,而以定额租制为主)。在雇工经营制度下,地主支付固定数额的工资给佃农,佃农的劳动所得归地主所有;在合伙制下,地主和佃农分摊土地、劳动力和其他生产资料,并按共同约定的分配率来分享产出;在定额租制下,佃农以现金或实物形式向地主缴纳固定数额的地租,其劳动所得归佃农所有。传统的观点从规模经济和规避风险的视角论证了租佃制度的低效率(一般来说,定额租制下佃农主要采用家庭式经营,其规模远小于地主雇工经营的规模,而合伙制则比定额租制更具有分散风险的优势)。然而,这种传统的解释却与中国农业经济发展的事实不相符。中国历史上土地经营制度的演变实际是租佃制度日益兴盛并不断扩张最终成为主流的土地经营制度的过程,到明清时期,整个农业走向了租佃制。实际上,规模经济和规避风险并不能合理解释中国历史上土地经营制度的变迁,因为从历史发展的过程看,规模经济只是在农业机械化以后才有显著变化,农业生产的风险也是在修水利和农药发明以后才大量减少(赵冈、陈钟毅,2006)。许多基于历史资料的实证研究都表明,人口增加才是推动中国历史上农业土地经营制度演变的主要因素。如黄宗智(2000)通过对长江三角洲地区农业土地经营方式变迁的历史考察发现,明清时期,在人口压力的挤迫下,长江三角洲地区地主雇工经营方式不如家庭式经营有效率,最终被小农家庭式经营所取代。诺思和托马斯(1999)则用人口增长对土地的压力解释了西欧历史上土地制度的变迁。在他们看来,土地制度变迁是由人口与土地相对价格的变化所引致的。人口增加使土地变得日益短缺从而价值上升,增强了限制公共地产使用的压力,引起更为有效利用土地的制度变革。

本文认为,人口增长是影响中国历史上土地经营制度变迁的主要因素,土地经营制度变迁是历史上地主和农民为应对人口增长压力而自发演化的结果。因此,本文将以演化博弈论为分析工具,在有限理性的环境下,以人口增长的持续冲击为解释因素,构建一个随机演化博弈模型来分析中国历史上土地经营制度的变迁,以期对明清时期土地经营制度从地主雇工经营方式向租佃制转化提供一个更为贴近历史实际的分析框架。

二、人口增长与中国历史上土地经营制度演化路径

中国历史上自土地私有制度出现后,农业生产就采用了多种土地经营制度。历史上明确记载雇工经营制度的资料最早出现于《韩非子·外储说》:“庸客致力而疾耘耕者,尽巧而正畦陌畦畴者,非爱主人也,曰:如是羹且美,钱布且易云。”【1】文中的“庸客”即为受雇为人耕田的雇工,庸客耕作的积极性与工资待遇有关。有关合伙制的最早记载之一是《汉书.食货志》:“或耕豪民之田,见税什五。”【2】这里“见税什五”意指主佃按50%的产出分配率分配产出。关于农田的定额租制也远在土地私有制确立之初就已出现,如居延汉简载:“右第二长官二处田六十五亩,租二十六石。”【3】可见,在中国历史上自从土地私有制度兴起,雇工经营制、合伙制和定额租制就并行不悖。到了宋代,这种局面仍然继续,不过采用租佃制的比例开始逐步上升。宋代初年就有人认为佃农占总农户的比例超过半数,如赵普说:“三分居民,二皆客户佃户)”,【4】较晚的李觏也说:“今之浮客,佃人之田,居人之地者,盖多于主户矣”。【5】到明清时期,整个农业进一步朝着租佃制的方向演进,租佃制逐渐淘汰其他制度成为主流的土地经营制度。明朝中后期的一些谚语反映了当时租佃制盛行的情况,如苏州地区“吴中之民有田者什一,为人佃作者什九”,【6】华亭地区“佃户不下万人”。【7】到了近代,大量翔实可靠的资料证实租佃制的流行。章有义先生主编的《中国近代农业史资料》一书中收录了许多关于清末至民国时期全国各地租佃制取代雇工经营制的报道和调查资料。例如,“宝山雇工工资太贵,种田无多大好处,不如出租反而可得固定租金;山西应县的业主因人不敷出,多将田地出租于人,不顾雇工作物;江西浮梁一般业主不愿雇工耕作,多将田地出租。”【8】到了民国时期,雇工经营制度最终趋向没落。据赵冈、陈钟毅(2006)统计,到20世纪30年代,从雇农方面来看,中国南方各省雇农占总农户的比重大多不足1%,全国平均的雇农比重只有1.57%;从经营地主的比例来看,除极少数地旷人稀的区域仍有经营地主外,全国范围内纯粹的经营地主已近乎绝迹。

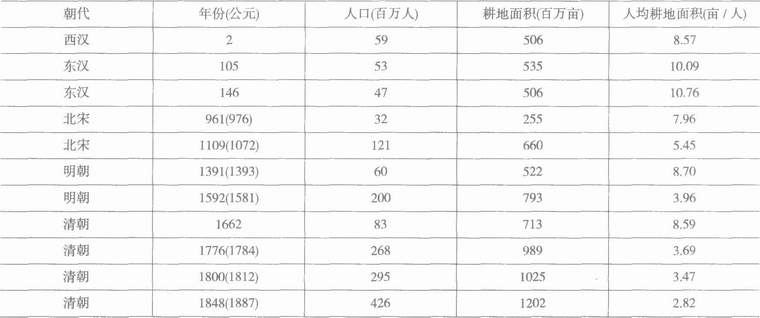

中国历史上土地经营制度这种由雇工经营制与租佃制并存到逐渐走向租佃制的变迁路径,不是由政府的强制性制度安排所造成的,而是人们根据经济环境的变化,权衡各种土地经营制度的比较利益而自发选择的结果(赵冈、陈钟毅,2006)。中国历代的法律一直允许各种形式的土地经营制度存在,土地经营制度长期演化的结果是由人口增长所引致的。人口与土地相对价格的变化是决定中国历史上土地经营制度变迁的主要原因。人口增加引起土地日益匮乏和价值上升,致使地租上涨,劳力价格下降,在地主雇工经营的净收入小于出租土地净收入的情况下,地主自然会选择租佃制;农民为最大限度地吸收劳力,也倾向于租人土地合家合力耕种。这样,受人口增长的影响,雇工经营制度逐渐被租佃制淘汰。从秦汉到隋唐这一历史时期,中国人口增长缓慢且比较平稳,人口数在6000万以内(赵冈、陈钟毅,2006)。在人力与地力的配置关系上,人力是相对稀缺的生产要素,土地尚未成为制约经济发展的生产要素。因此在较长的一段时期中,土地经营制度呈现多样化,雇工经营制、定额租制和合伙制同时并存。但是从宋朝开始,人口与土地的比率关系进入了一个新时期,人口循环上升,每一个高峰期人口都超过了前一个高峰期人口,而每一个人口减少时期的人口绝对数也都超过前一个低峰期的人口数。如表1所示,到宋徽宗时期(1109年),人口达到1.2亿,明神宗时期(1592年),人口突破了2亿。到清朝的前中期,人口更是以史无前例的速度增长,从1776年到1848年的72年间,人口从2.68亿增加到4.26亿。伴随着人口的急剧增长,人均耕地面积则不断减少。在北宋以前,人均耕地面积大都保持10亩,从北宋开始,人均耕地面积呈下降趋势,到清朝道光二十八年(1848年),人均耕地面积只有2.82亩。可见,明清时期在与日俱增的人口压力下,土地短缺已经是一种普遍现象。当时的人也表现出了对“人满为患”的无穷忧虑。如晚明时期。谢杰描述当时人口密度大的福建:“闽中有可耕之人,无可耕之地。”生活于清朝道咸时期的汪士铎则更加惊惧“人满”带来的灾患,“人多之害,山顶已殖黍稷,江中已有洲田,川中已辟老林,苗洞已开深箐,犹不足养,天地之力穷矣。即使种植之法既精,糠竅亦所吝惜,蔬果尽以助食,草木几无孑遗,犹不足养,人事之权殚矣”。【9】

表1 中国历代人口与耕地比率

注:由于获得的数据不完整,表中有些人口与耕地面积统计的年份不完全一致,括号内数字表示耕地面积的统计年份,未加括号的为相应人口的统计年份。

资料来源:赵冈、陈钟毅:《中国土地制度史》.新星出版社2006年版.第116页。

随着人口增长速度超过了耕地面积增加的速度,土地逐渐成为制约性生产要素。在人口过剩压力的冲击下,劳动的边际报酬日趋下降,土地的边际报酬上升,地租呈上涨的趋势,而劳动力的工资则面临不断下降的压力,最终雇农的工资将降至仅供其维持生存的最低消费水平。这样,对地主而言,雇工经营的净收益将低于出租土地所得的租金,地主自然会由雇工经营转向租佃制。如图1所示,横轴代表土地数量,用A表示,纵轴代表收益,用Y表示。地主雇工经营的净收益曲线为TR,0代表租佃制下每亩地的租金,0A为A亩地的地租,T为地主的土地总面积。对地主来说,在人口过剩的压力下。地租不断上升,而在农业技术不变的条件下,雇工经营的收益曲线TR不变。这样,随着地租从0A上升到01A,雇工经营的收益小于出租土地的租金,地主选择租佃制更有利可图。对农民来说,在传统农业社会里,由于农村人口缺乏非农就业机会,为了容纳日渐过剩的家庭人口,农民比较合算的办法就是租人土地进行劳动密集型耕作,以应对日益严峻的人口压力,继续生存下去。如图2所示,横轴为农民的劳动投入量,纵轴表示单位产出,OW为满足生存需要的最低工资水平,从W点出发的水平线为最低生存工资,低于最低生存工资水平就会出现饥饿和死亡。理性的农民应该把劳动投入限定在OL0上,因为在乙点上,边际产量等于最低工资率,利润可最大化。但是在人口过剩而又没有非农就业机会的情况下,农民为使土地吸收过剩的人口,必须在劳动边际产出降到最低生存水平以下时,仍继续增加使用劳动力,直到劳动的边际产出等于零,而平均产出接近最低生存工资时才停止。租佃制具有发挥农民劳动密集型耕作的优势,所以在人口过剩的压力下,农民自然倾向于选择租佃制。到了明朝中期,人力过剩的现象已经是一种普遍现象,雇工经营制度进一步衰落,整个农业走向了租佃制。

中国历史上留下了大量关于在人口压力下雇工经营制被租佃制所淘汰的记载。如在明朝崇祯年间的《沈氏农书》中,沈氏通过将自己雇工经营与邻村西乡租佃经营的生产成本逐条对比,说明了在人口过剩的情况下,经营地主因为比较成本的原因而转变为租佃地主。沈氏的结论是“所谓条对条,毫无赢息,落得许多早起晏睡,费力劳心,特以非此碌碌不成人家耳。西乡地尽出租,宴然享安逸之利,岂不甚美。但本处地无租例,有地不得不种田,种田不得不换常年,终岁勤勤,亦万不得已而然。”【10】清朝时期,陶煦在《租竅》一书中对晚清时期雇工耕种十亩地的成本和收入做了详尽的计算(黄宗智,2000)。其中,农产毛收入共计61000文,农具和肥料耗费约5800文,人工(包括工资和伙食)用去33200文,雇工经营的净收人为22000文,相比之下,将土地出租可获得的地租为22800文。地主雇工经营不如将土地出租所获之多,雇工经营被租佃制所取代。农民在日常的观察中也发现了租佃制的比较优势,例如王祯在《农书》中说:“今之农夫既不如古,往往租人之田而耕之,苟能量其财力之相称,而无卤葬灭裂之患,则丰穰可以力致,而仰事俯言之乐可必矣。”【11】

三、中国历史上土地经营制度的变迁与演化机理

制度可以是人为创造出来的,也可以是随时间的推移而演化出来的,制度变迁是一个复杂的、渐进的、连续的过程(诺思,2008)。主流制度变迁理论主要运用制度选择集合、生产技术、要素相对价格等因素的变化来解释制度的变迁(科斯等,1994)。20世纪80年代兴起的演化博弈制度理论则从演化博弈论的视角解释了人类社会制度的自发演化过程,这一理论将自发制度的演进作为核心分析对象,论证了社会制度是怎样自发生成的。演化博弈制度理论认为,制度是由许多个体的累积性经验经过长期发展而出现的,制度的演化是由长期交互作用着的许多累积性冲击所形成的(H.培顿·扬,2004)。中国历史上土地经营制度的变迁是在人口压力的冲击下自发演化的结果,演化博弈制度理论比较适用于对中国历史上土地经营制度变迁的分析。

(一)中国历史上土地经营制度变迁的演化博弈模型

我们构建一个中国历史上土地经营制度变迁的随机演化博弈模型,以说明中国历史上的土地经营制度变迁。博弈的参与者为地主和无地的农民。对地主来说,他有三个策略,一个是选择雇工经营,即选择雇工经营制度,用A表示;一个是选择将土地出租,即选择定额租制,用B表示;还有一个是选择与有劳动力的农民合伙经营,即选择合伙制,用C表示,于是地主的策略集为S1={A,B,C}。同样的道理,农民也有三个策略,他可以选择充当雇农,为地主耕种土地赚取工资,即选择雇工经营制度,用A表示;可以选择向地主租人土地,支付租金,即选择定额租制,用B表示;还可以选择与地主合伙,共同生产,共分所得,即选择合伙制,用C表示,于是农民的策略集为S2={A,B,C}。设aK为地主第k个策略的期望得益,bk为农民第k个策略的期望得益(k=1,2,3)。假设在三种不同的土地经营制度安排下,农耕技术完全相同,因此三种不同的土地经营制度具有相同的生产函数,对于某一固定数量的土地,雇工经营制、定额租制以及合伙制都具有相同的产量,用F表示。设L表示雇工经营制下劳动力数量,ω为雇工经营制下的工资水平,R为定额租制下地主所得的租金,λ为合伙制下地主的分成比率,C1为合伙制下地主监督农民劳动的成本,C2为在合伙制下确定产品分配率、非土地投入对土地投入的比率和种植作物种类的谈判成本。在不同的土地经营制度下,地主的期望得益分别为:a1=F—ωL,a2=R,a3=λF—C1—C2。农民的期望得益分别为:b1=ωL,b2=F—R,b3=(1—λ)F—C2。在每一期开始,随机抽取一对博弈方,如果他们选择的是相同的土地经营制度,则他们的预期得益为(ak,bk);如果他们选择的是不同的土地经营制度,则就被分开直到下一次匹配,相应的得益都为零。表2给出了博弈双方的得益矩阵。

令(xt,yt代表地主与农民在t时期所采取的策略,其中X∈S1,Y∈S2。在与日俱增的人口压力下,人们根据对其他人在人口冲击下将如何行动的预期来调整自己的策略以获取最大得益。在t时期末系统的状态是最后m次博弈的序列h={(Xt-m+1,Yt-m+1),…,(xt,Yt},在t+l期的开始,地主从农民的最后m次博弈的策略集{Yt-m+1,…,Y1}中抽取一个容量为s的样本(1≤s≤m);相应地,当时的农民也从地主的最后m次博弈的策略集{Xt-m+1,…,Xt}中抽取一个容量为。的样本。令随机变量Pt表示在地主的样本中农民的策略所占的样本比例,错误率ε为一个小的正概率。在人口压力的冲击下,地主观察到了人口日益过剩的压力,以1-ε的概率选择一个对p1来说的最优对策,而以概率ε忽略人口扰动的冲击从自己的策略集S1中随机地选择一个策略,类似的规则也适用于农民。这就定义了一个具有记忆m、样本容量ε和错误率ε的土地经营制度随机演化博弈的马尔可夫过程Pm,s,ε。

当人口增加的速度未超过耕地增加的速度时,土地经营制度博弈未受到人口压力的扰动,错误率e=0,图3的土地经营制度博弈存在三个严格纯策略纳什均衡El=(A,A),E2=(B,B)和E3(C,C),即在未受人口扰动的情况下,雇工经营制、定额租制和合伙制为土地经营制度博弈的三个吸收状态,过程Pm,s,0以概率1收敛于E1或E2或E3。

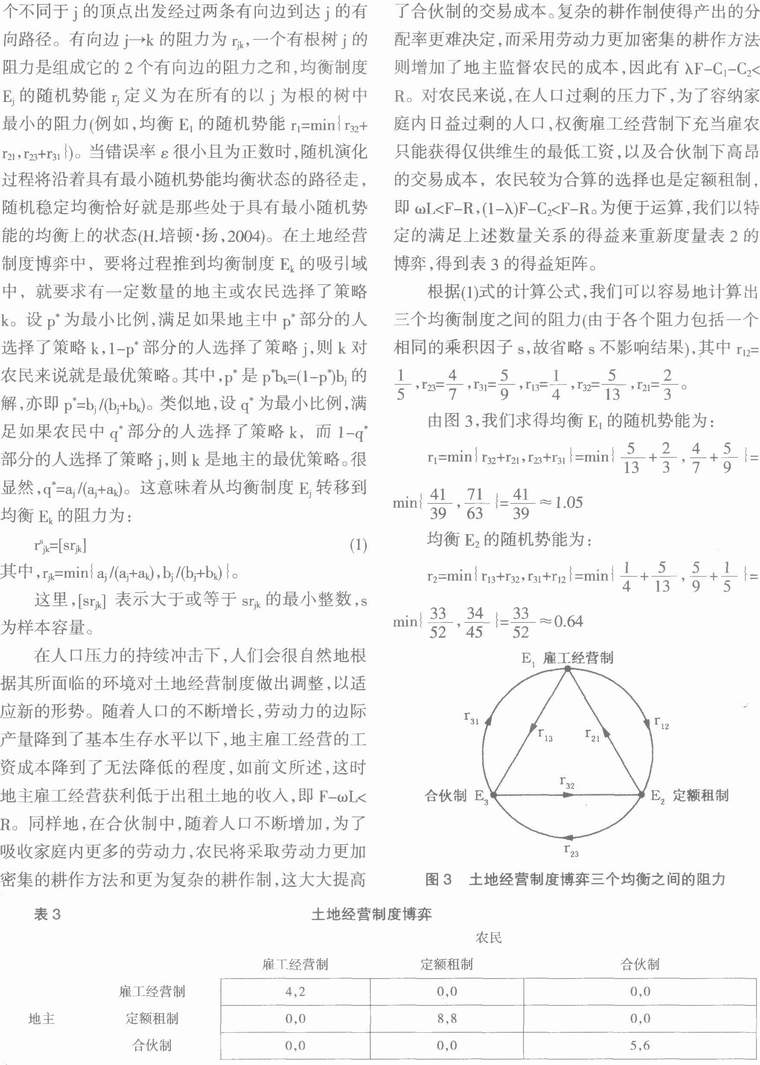

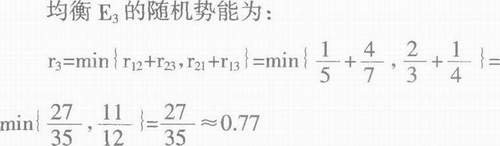

随着人口不断增加,人口与土地相对价格发生了重大变化,人口过剩的压力日益严峻,土地经营制度博弈的均衡也发生了重大改变。为寻找土地经营制度演化过程的随机稳定均衡,我们构造一个具有3个顶点的有向图(见图3),每个顶点代表一个未受人口扰动的均衡,设i表示对应均衡Ej的顶点(j=1,2,3)。以顶点j为根的树存在唯一一条从每一

从中我们可以得知,均衡E2具有最小的随机势能,即定额租制是唯一的随机稳定均衡。这意味着,当样本容量。充分大、错误率充分小时,在长期中选择定额租制的概率要远远高于选择雇工经营制和合伙制的概率。也就是说,在人口压力的持续冲击下,定额租制日益兴盛并不断扩张,最终将淘汰雇工经营制和合伙制,成为占主导地位的土地经营制度。

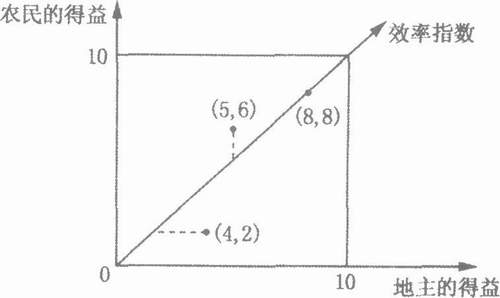

(二)中国历史上土地经营制度博弈的制度效率比较

现在我们考察在人口增长压力的持续冲击下,中国土地经营制度博弈中雇工经营制度、定额租制与合伙制之间的效率问题。在土地经营制度博弈中,如果博弈双方选择一种制度,使得不存在其他的制度能给双方带来更高的得益,则该制度是有效率的。设制度k的效率指数为Wk=ak∧bk,即表示为博弈双方得益中的较小者,并设w4=maxWk,效率指数为W+的制度是一个最大最小化制度。一个最大最小化制度有利于最不利的博弈方,因为对于他们来说,没有任何其他的制度能给他们带来更高的预期得益了(H.培顿·扬,2004)。图4说明了土地经营制度博弈中三个不同制度安排的效率指数,虚线与对角线的交点决定了效率指数,而最大最小化制度W+则是沿着对角线位于最远处的值。

图4 土地经营制度博弈的效率指数

从图4容易看出,在雇工经营制、定额租制和合伙制三个制度中,定额租制是一个最大最小化制度。这说明在土地经营制度博弈中,在人口过剩的条件下,受人口压力的持续冲击,处于随机稳定均衡状态的定额租制比其他两个制度更有效率,这意味着随着时间的推移,演化过程在长期将趋向于淘汰无效率的制度,而续存下来的是有效率的制度。

四、结语

中国历史上曾经存在着多样化的土地经营制度,中国历代的法律和制度一直允许各种形式的土地经营制度并存。但是,到明清时期,中国的土地经营制度发生了重大演变,租佃制日益盛行并逐渐淘汰其他制度,成为占主导地位的土地经营制度。人口增长是这一重大制度变迁的最重要原因。

本文土地经营制度随机演化博弈模型是在有限理性的环境下,由大量人数组成的两类群体随机配对进行的适应性动态博弈,反映了历史中交互作用的大量个体(地主和农民)之间对复杂环境有限理性的反应并经过长期的积累性经验而形成的经济关系。这一模型显示,在未受人口压力扰动的情况下,中国土地经营制度博弈存在三重均衡,雇工经营制、定额租制和合伙制不分优劣,同样有效率,人们选择哪一种土地经营制度依赖于其所处的初始条件。随着人口的不断增长,人口过剩的压力日益加剧,在人口增长的持续冲击下,三重均衡的结果被打破,定额租制成为唯一的随机稳定均衡。土地经营制度随机演化博弈模型说明,中国历史上土地经营制度从三种制度并存到收敛于定额租制的演变过程,是人们在面临人口压力的持续冲击下,为适应人口过剩而审时度势的自然选择。

研究中国历史上土地经营制度的演化具有重要的现实意义,它为我们审视新中国成立后农村土地制度变迁和如何推进现阶段农村土地制度改革提供了启示。新中国成立后的土地制度变革,许多是在违背农民意愿的情况下进行的强制性制度安排,比如人民公社时期的集体化以及当前许多地方强制性的规模经营,这些都损害了农民的利益,对农业生产造成了不利影响。改革开放后实行的家庭联产承包责任制,是农民为解决人民公社制度的低效率而进行的自发性制度创新,这一自发性制度创新在20世纪80年代初为促进我国农业发展和增加农民收入作出了重要贡献。我国下一步土地制度改革应该吸取强制性土地制度安排失败的教训,借鉴历史上土地制度自发演化的经验,尊重农民的自愿选择,赋予农民更多的参与权和选择权。

注释:

【1】韩非子:《韩非子》,上海古籍出版社影印本1989年版。

【2】班固:《汉书》,中华书局1962年版。

【3】转引自赵冈、陈钟毅:《中国土地制度史》,新星出版社2006年版,第266页。

【4】《续资治通鉴长编》卷二七。雍熙二年赵普剳子,中华书局1995年版。

【5】李觏:《直讲李先生文集》卷二八,《寄上孙安抚书》,《四部丛刊初编》,上海书店1989年版。

【6】顾炎武:《日知录》卷十,《苏松二府田赋之重》,上海古籍出版社影印本1985年版。

【7】范守己:《御龙子集·曲淆新闻》卷二,《四库全书存曰丛书集部》,北京大学出版社1997年版。

【8】章有义:《中国近代农业史资料》(第三辑),三联书店1957年版,第811-839页。

【9】汪士铎:《乙丙日记》卷三,台湾文海出版社:1976年版。

【10】张履祥辑补:《沈氏农书》。农业出版社1956年版。

【11】王祯:《农书·农桑通诀集之一,孝地力田篇第三》,农业出版社1963年版。

参考文献:

【1】赵冈,陈钟毅.中国土地制度史[M].北京:新星出版社,2006:189—232.

【2】黄宗智.长江三角洲小农家庭与乡村发展[M].北京:中华书局,2000:58—75.

【3】道格拉斯·诺思,罗伯斯·托马斯.西方世界的兴起[M].北京:华夏出版社,1999:34—57.

【4】道格拉斯·诺思.制度、制度变迁与经济绩效[M].上海:上海人民出版社,2004:4—7.

【5】R.科斯,阿尔钦,诺思,等.财产权利与制度变迁[M].上海:上海人民出版社,1994:296—388.

【6】H.培顿·扬.个人策略与社会结构:制度的演化理论[M].上海:上海人民出版社,2004:2-170.

Population Growth and Land Operation System Evolution in the Historyof China:A Game Explanation to the Land Operation System Evolution during the Ming and Qing Dynasties

Xie Dongshui

Abstract: The land operation pattern in the history of China rarely encountered systematic restriction, and the evolution of land operation system was the result of natural selection in order to adapt the changes of economic environment. The relative price change between population and land was the main determinant of institutional changes of land operation system in the history of China. Evolution game analysis of land operation system indicated that, without population pressure, there was multiple equilibrium in the land operation institutional game and people’s selection of land operation system depended on initial conditions. But the fixed rent system, which was more efficient than other institutional arrangements, was the only stochastic stable equilibrium under the continuous pressure of population growth.

Key words: population shock; land operation system; evolutionary game; stochastic stable equilibrium.