中国的各种地理条件造成了这样的事实:如果没有作为农业的完整组成部分的水利系统的发展,农业生产就决然达不到它曾经有过的高水平,也不可能出现由具有高度生产性的农业经济所带来的半封建中国的繁荣文化。K·A·威特福格尔(Wittfogel)详尽的论文,已经清楚地阐明过灌溉对于中国经济的重要意义,它使人信服地确认了这样一个事实:“在中国的每个地方”,灌溉是“集约农业【1】不可缺少的条件,在此基础上,便确立了中国的农业社会,正如现代资本主义的工业社会是建立在煤与铁的基础上一样。”【2】

虽然,中国有着许多不同的地理区划,而且各有其自身的特点,但几乎所有主要的地区,都有这样或那样形式的水利工程作为农业发展的基础。在西北黄土地区,主要是用渠道进行灌溉的问题;在长江与珠江流域,主要是解决在肥沃的沼泽与冲积地带上进行排水、并对复杂的排灌系统进行维修的问题;而在黄河下游与淮水流域,实质上就是一个防洪问题。在运输方面,遍及整个中国领土并作为商业与行政动脉的水道,一直是极其重要的。

一、黄土与灌溉

按照丁文江博士的说法,“早期中国文明最重要的发祥地”【3】是在北纬31℃—40℃与东经113℃—118℃的范围之内,亦即山西、河南、河北南部、山东西部以及江苏与安徽北部所属范围。这一范围之内,比起冲积地带来说,拥有较多的黄土——注意到这一点是重要的。其中东经118℃以西的整个淮河流域都在黄工区之内。除了黄河故道以外,北纬32℃—34℃与东经114℃—118℃之间的地区,几乎全都是黄土层。在与此相同的经度内,在北纬25℃—36℃的地区,除了河道以外,大部分也是黄土区。于是,这两条黄土带就将山东半岛与西部黄土区连起来了。在整个这一范周内,只是在北纬36℃以北的地域及河道区,才是冲积地带。

“这就是所谓的连续的半草原,这个半草原,从海岸一直延伸到土耳其斯坦,【4】其中既无森林,也无沼泽,而且有利于农业生产与车辆运输”,丁文江总结道,“这就使得早期的定居与文化的不断传播成为可能的了。”【5】这里所指的黄土区,其范围是很广阔肋。丁博士也许认为在殷朝(公元前1401—1050年),陕西省就成了中国文化发样地之一了,即使我们拿比丁博士所指的殷朝还晚一些的周朝(公元前1050—255年)的情况来说,整个发祥地依然役有越出黄土地带的范围。

关于古代中国领土的这种特殊地貌的描述,是了解灌溉事业对于中国农业的重要意义这一问题的一个关键。其秘密就在于黄土与水分相结合之后所呈现的特殊性质。

在大约半个世纪以前,E·F·里奇索芬(Richthofen)教授的研究曾经揭示过这个问题。【6】他观察到,黄土之吸水犹如海绵。黄土的高孔隙性和强毛细管吸收力,就使得蕴藏在深层土壤中的无机质能上升到顶层,从而为农作物的根部所摄取,黄土也就具有了“自行肥效”的能力。然而,很明显,只有在有充分的水分时,才能产生这种作用。这就是为什么莱昂(Lyon)、菲平(Fippin)与巴克曼(Buchman)在他们的权威著作《土壤:它们的性质与处理》中作如下总结的原因:“由于黄土中含有丰富的苛性钾、磷与石灰,一旦加入适当的水分,它就成了极其肥沃的土壤。”【7】由此,中国北平的燕京大学前地质学教授G·B·巴伯(Bar bout)曾断言:“因为中国的黄土有着很高的石灰成分,而且其肥效是绝然无疑的,所以,水分的供应就成了必不可少的因素了。”【8】这些结论并非先验性的,而是被以下的实验证实过。这些实验是:中国北平清华大学T·牛(New)教授所做的毛细实验,【9】中国南京的金陵大学鲁德米克(Lowdermilk)教授关于黄土持水能力的确定,【10】以及中国地质调查局的翁文灏博士努力完成的关于黄土的化学分析【11】。巴伯(Barbour)教授基于他自己确凿的观察,曾引入注目地强调他的结论说:“我认为这些理论上的结论,可以被任何场合下观察到的事实所证实。”【12】

二、淤沙的肥效价值

说到位于冲积平原、河谷、或者旧河床与旧湖床等处的农业耕地,不管在北方还是南方,都是属于最上等的农业生产区,灌溉对肥料所起的媒介作用,就这些农耕地来说,与在黄土草原上所起的作用虽然不相同,但同样是重要的——如果说不是更重要一些的话。在这些地带,灌溉的效果大部分是由洪水的泛滥完成的。直至今天,在华北地区,每在夏季暴雨之后,还可以见到大量的挟带着泥沙的急流自山上奔泻而下。为了得到这种挟带泥沙的水流,并将其导入农田,从而达到灌溉、施肥与防洪的三重目的,农民们则开挖了各种沟渠;而对于大型的沟渠,就由政府主持开挖。

在中国北方的一些大河,如泾水和渭水(陕西),汾水(山西),洛水(河南)和黄河,它们沿途所汇集的洪流,实际上都挟带有惊人数量的泥沙,而这种泥沙,又能够很方便地由渠网系统引入农田。黄河的含沙量平均为11%【13】。传统的中国著作家们,都遵循着前汉(公元前206—公元25年)【14】张戎的估计,认为黄河的水与沙之比为10比6。明朝官员潘季驯,因治水卓有成效而驰名,并且是一部水利经典著作的作者。他认为,黄河在秋季的含沙量将由60%增至80%。【15】这些说法,很明显地只能把它们看成是文学上的夸张,而决不能认为是一种科学上的估计。然而,这些材料确实说明在很久以前,黄河的大量泥沙已经引起了中国统治者的注意。

有这样一则权威性的记载,表明早在前汉(公元前206—公元26年)时期,中国农民就知道了泥沙的肥效价值。大约在公元前95年,当白渠(这是一条将含有泥沙的泾水引入今陕西省中部大片农田的渠道)竣工之后,这一带的农民就为它唱起了赞美之歌。歌词是;【16】“泾水一石,其泥数斗。且溉且粪,长我禾黍。衣食京师,亿万之口。”

在太宗(公元627—649年)和高宗(公元650—685年)时期,唐朝有名的大臣长孙无忌也说过,“白渠水带泥淤灌田,益其肥美。”【17】明朝的潘季驯(公元1521—1595年)曾经注意到,黄河大堤决坏的原因之一,就是因为某些农民为了淤灌而私自挖开过堤防。【18】

1660年出版的《临颍县通志》在谈到河南省的颍水时,有一段文字很富于启发性。它写道:

“其源深而委小,夏秋淫雨,辄泛涨淋漫,溃决难防。然浊流一奔,所过即为沃野,西南之民多利之;正东、东北则受其害。或数年不决,地即硗,民伺其水弥,乃盗决,用肥其地。颍(今河南临颍县)民谓是河有损益云。”【19】

就拿最近的一个实例看,河南省洛河在1932年7月发生了八十年中最严重的洪水泛滥。这次洪水毀损了很多的村落;但是,在1933年却获得了非常好的麦收。【20】另一个例子是,陕西省同州的数百亩土地在1932年遭受洪水之后,也获得了多年未见的丰收。【21】治水专家、前黄河水利委员会委员长李协【22】,也确认了这一事实,并建议开挖沟渠灌溉系统,而一旦沟渠底部被泥沙淤塞,就要将泥沙挖除,并使渠道保持均匀的间距。在疏浚的过程中,还可将被清除的泥沙填充在农田上。【23】

1887年出版的《山西通志》中,记载了两个有兴味的实例,证实了在该省淤泥所具有的肥效价值。其中一个实例,是通志所谈到的从大同县玉河引水的一些沟渠的灌溉情况,说“沙砾平滩,一、二年间,淤成膏腴。”【24】

1729年清朝官吏韩光基在向皇帝上的奏章中提到了关于涑水的情况。涑水发源于绛县,流经闻喜,夏县、安邑和猗氏等县,最后注入黄河。在所流经的五县中,农民都利用其河水进行灌溉。他奏称;“涑水深浊。每当冻河开河之际,田亩一经灌溉,肥饶倍长。故愚民混行,私决堤堰,横筑土坝……”【25】这些实例最清楚地说明了灌溉有着双重的作用。

在河北,因永定河频繁的洪水泛滥所造成的损失,一般都认为由于淤沙所带来的肥效作用而弥补了。清朝的陈仪(公元1670—1742年)在一次关于治河问题的有名的讨论中说道,永定河能“填淤肥美;秋禾所失,夏麦倍偿.”【26】在讨论永定河的问题时,陈宏谋(公元1696—1771年)也谈到了广大的田野每当受到永定河水的泛滥之后,就将获得特別好的麦收。【27】

1871年版的《畿辅通志》,从较早的地方志中引用了永定河的一条很重要的记载,说:“永定浊泥,善肥禾稼,所淤处,变瘠为沃,其收数倍。”【28】方苞(公元1668—1749年)与顾用方在一封关于讨论浑河(或桑干河)的防洪问题的信简中,也揭示了这一问题。信中说,当河流流经固安县和霸州时,河堤淹失了,两县一、二百里间,一片汪洋。而在十天左右,当洪水消退之后,这片淤沙之地就被当地农民称之为“金铺地”了。【29】因古代灌溉工程而著称的漳河,其肥效也是公认的,就象清朝最杰出的官吏孙嘉淦(公元1682—1752年)在他对皇帝的一奏疏中所证实的那样,这一奏疏也被收入在这一通志中了。【30】

在中国南部,虽然其治水问题的表现形式与中国北部不同,但同样包括有调节洪水与增强土壤肥效这两大问题。在那里不是以洪水充灌农田的问题了,而是排除沼湿地区与湖泊中多余的积水,并将这些排过水的沼泽与湖床地区用以耕种(主要是稻谷)的问题。

中国南方有权势的地主与富农,之所以要侵占湖河土地以扩充他们的耕地面积,毫无疑问,其中一个原因是为了争夺名义上还属于国家却又没有被任何个人据为己有的土地;另一个原因就是因为在从湖床或河床回收这些土地之前的相当一个时期内可以免纳地租。

由于这些被回收的土地,具有极大的肥沃性,因而就导致了最严重的经济与政治问题,这一倾向,自南宋(公元1127—1280年)以来,尤为突出。这不单是一个争夺公共土地和无税土地的问题,而且也是一个争夺肥沃土地的问题。明朝的知县蒋以忠,大约在1829年刊行的一篇关于福建省长乐县滨闾湖问题的文章中,就很具体地谈到过湖区土地的肥沃性问题。他说;。顾湖堳多沃壤,可稼穑,岁收其入,较恒田足三倍,官且不税。豪奸睨其旁者,群攘而艺之。”【31】这些富饶的“湖川田”,通常都是用一种类似墙一样的堤围起来的,以便排除其中的水,在长江下游(江苏、浙江,江西与安徽),这种田被称之为“围田”或“圩田”,而在大的湖区,特别是湖南,则称为“垸”.它们是中国农业区最富饶的土地中一个很重要的组成部分。

不少西方有名的学者,对“淤泥”曾进行过研究,并承认它在中国农业生产中所占有的地位。w·C·鲁德米克(Lowdermilk)教授曾经计量过从陕西省山区或高原上倾泻下来的洪流中所挟带的泥沙量。他在洪峰过去之后,在三种不同类型的洪水中,选取了体积各为1,000立方厘米的洪水试样,经过过滤并在100℃的温度下将泥沙烤干,称出了其重量,发现按重量计,泥沙含量为14—22%。他说:“这是一个惊人的数量;表明每一次降雨,就要随着从山上泄下的洪水中带下数千吨肥饶的淤泥。”【32】科学家的这一阐述值得特别注意。

石头山与不毛之地,和山西省与中国其他山区中的荒野,毫无疑问,都是由于土壤侵蚀所造成的结果。为着保存灌溉水源,首先就要防止土壤侵蚀,关于这一问题的重要性,下面的一段引文作了很好的说明,这段引文是从发表于1887年的一篇明朝学者阎绳芳撰写的文章中摘录的。引文说:

“正德前,树木丛茂,民寡薪采,山之诸泉,汇而为盘陀水,流而为昌源河,长波澎湃,由六支,丰泽等村,经上段都而入于汾。虽六七月大雨时行,为木石所蕴于流,故道终岁未见,其徒且竭焉。以故由来远镇迄县北诸村,咸浚支渠,溉田数千顷,祈以此丰富。嘉靖初,元民竞为居室;南山之木,采无虚岁。而土人且利山之濯濯,垦以为田,寻株尺蘖,必铲削无遗。天若暴雨,水无所碍,朝落于南山,面夕即达于平壤,延涨冲决,流无定所,屡徒于贾令南北,而祁丰富,减于前之什七矣。”【33】

然而,在强调防止土壤侵蚀的同时,又不要将那些被侵蚀下来的泥土随便放走了,因为在采取了一定的措施之后,就可以将它们转变为有价值的东西,同时还能有效地维护航运和灌溉系统。在这方面,对于中国北部的防洪问题具有多方面实践经验的 w·H·马洛里(Mallory),曾经作过特别有价值的研究。他说;

“由于洪水中挟带的泥沙所造成的淤积,会提高土壤的肥沃性,那么,因洪水所造成的损失在一定程度上就可以因此而得到补偿。而灌溉就是起的这种作用。只要没有其他的损失,灌溉因而就是一举两得的事。”【34】

哥伦比亚大学的L·A·沃凡格尔(Wolfanger)博士在说明中国的土壤条件时,曾指出了如下一个基本事实,并涉及到了中国的所谓“持久农业”的问题:

“(中国)人民几乎完全没有利用他们的高山区熟土,【35】……而是聚居在沿河地区。洪水在沿河地区所造成的灾情固然是悲惨的,然而这里的土壤有生命力、新鲜而宜于耕种,并且还可以周期性地得到更新。由于集约地使用肥料,这种天然的生产能力又可以得到进一步的增长。即使是那些在受洪水影响的平原地区以外的居民,也是居住在丘陵区和小山岗之上,这些地区的坡地只要经过艰苦的劳动之后,就可以开拓成坪地。这些地区的土壤也是周期性地变化着。由于侵蚀的原因,它们总是经常在更换其自然状态,如果因人类生产活动的缘故,其肥力有降低的倾向的话,那也只要采取一般的施肥措施,就可以得到某种程度的改善。……所以,中国人总是有着,而且显然至今仍然还有着有生命力的,有生产能力的、和属于处女地的土壤。”【36】

三、“持久农业”的自然基础

西姆柯维奇(Simkhovitch)教授在他的论文《再论罗马的衰落》一文中意味深长地讲到,“中国与日本的经验证明了,即使不科学地补充无机质肥料,这种存在于很狭小的地面之上的集约农业,也能够无限期地维持下去。”于是,他就提出了一个重要的问题;“何以罗马衰败了,而中国与日本却多少获得了成功?”【37】——回答了这一问题也就解决了中国经济史中关于“持久农业”这一个基本的课题。

这一问题的答案,正如我们在上面讨论中所指出的那样,在于黄土的“自行肥效”的能力,与沉积于冲积平原上的肥饶淤泥所具有的“自行更新”的能力。只要供给充足的水分,黄土自行肥效的能力就可以发挥出来;至于淤泥的“自行更新”的能力,通常是由于人为的灌溉活动或天然的洪水泛滥所导致的土壤侵蚀现象而产生的。对于后一种情况,利与弊是相当的;但是,从最后的结局看,却保持了土壤的生命力与生产能力,且不致使土壤在比较长的时期内遭受可能出现的肥力衰竭的危险。这就是为什么中国在土壤不补充无机肥料的情况下,仍然能使其集约农业维持若干世纪的缘由。

然而,如果以为只要有了这种自然存在着的有利土壤条件,就担保中国的农业生产多少能够达到某一平均的水平,那将是绝大的错误。换句话说,只是维持使中国在比较长的时期内,不会受到可能出现的土壤肥效衰竭的危险这样一种有利的土壤条件,那还不见得能使她不受到农业生产急剧下降的威胁,特别是在一些地区,由于某些社会一经济与政治条件的缘故,更是如此。

黄土与冲积土的天然肥效的优越性,如果没有有效的灌溉系统(这种灌溉系统既是一个工程措施问题,也是一个社会经济问题),也是不能充分发挥出来的。在一些对统治势力有实际意义的特定地区,这些土壤所存在的优越性也许能得到很快的发挥并受到多方面的维护;但是,一个地区一旦不受宠于统治者,它就将被忽视和被放弃,直至遭到土壤肥效枯竭和生产力迅猛下降的命运,宋(公元960—1280年),元(公元1280—1368年),明(公元1368—1644年),清(公元1644—1911年)各朝时期的陕西省就属于这种情况。可见,有利的自然条件,固然为水利事业的发展提供了基础,但这些条件能否加以利用,又要受到基本经济区的,位置与当时总的社会经济和政治条件的制约。

四、中国降雨的多变性

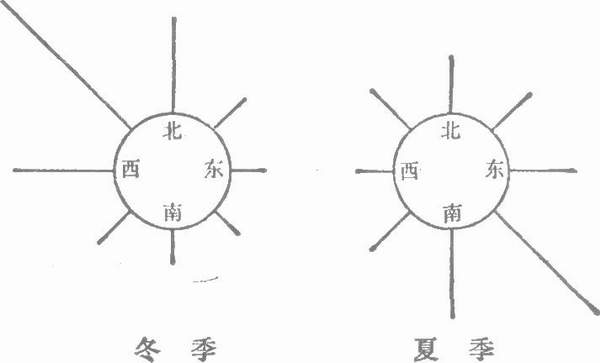

从上面所讨论的中国土壤的特殊性质,就会明白水分的供应是发展农业的一个极其重要的因素。第二个问题,就是每年降雨的自然过程,是如何满足农业生产的需求的?虽然在整个中国历史中,由于社会经济的原因,水旱灾情的严重性加剧了,持续时间延长了与反复出现的次数增多了;可是,这些灾害还确实表明了,在中国,水分供应的自然过程对满足农业生产的需求来说,不仅是不可靠的,而且还的确是灾难性的。无论是通常的看法,还是科学的,见解,似乎都得出了这样一个结论:中国,特别是中国北部,降雨的主要问题,还不是雨量大小的问题,而在于年际间存在着极大的差异性。中国的降雨跟印度一样,都是由随着季节而变化着的季风带来的【38】。风的主要方向,在夏冬两季明显地颠倒了过来。下面的统计就表明了在中国北部风向颠倒的程度。

中国北部风频百分比【39】【40】

| 北 | 东北 | 东 | 东南 | 南 | 西南 | 西 | 西北 | |

| 冬季 | 17 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 18 | 32 |

| 夏季 | 10 | 9 | 12 | 26 | 16 | 10 | 7 | 10 |

一看这个表,就会使观察者充分地认识到:在中国农业生产中,气候的周期性变化占有重要的地位。肯德鲁(Kendrew)的叙述也同样清楚地说明了这一问题,他说:“常态气候所出现的任何重大的变动,都可能导致很大的灾难,甚至是范围广泛的饥馑。”【41】

肯德鲁进一步说;“尤其是印度与中国,降雨持续的时间与降雨量,都存在有大幅度变动的情况。”【42】关于这一问题的新近权威著作,也认为中国年降雨量的变化程度是很大的。法国气象学家J·西翁(Sion)在关于季风问题的综合研究中,强调指出了年降雨量的大幅度波动是季风性气候的特征之一。【43】A·A·米勒(Miller)也指出:“由于旋风所引起的季风性降雨,其结局更是变化莫测,因而饥饿也就成了季风地区的咒语。”【44】

然而,自然的缺陷往往会激发人们的精神,并因而能克服由这种缺陷所造成的影响。正如米勒正确指出的,象季风这类不祥的事,“它迫使人们产生发展灌溉这样一种有益的动机,随之而来的,便极大地促进了中国文化的发展。”【45】

五、水稻与灌溉

中国农业之所以如此需要灌溉,另一原因,就是由于广泛种植了作为其主要作物的水稻。而没有充足的水分供应,没有对水分的精心管理,水稻是无法种植的,这是一般的常识问题。一篇发表于元朝(公元1280—1368年)的古代中国农业论文,对这一过程表述得很清楚。它说:“治稻者,蓄陂塘以潴之,置堤闸以止之。……又有作为畦埂。耕耙既熟,放水匀停,掷种于内。候苗生五六寸,拔而秧之,今江南皆用此法。苗高七八寸则耘之,耘毕放水熇之,欲秀复用水浸之。”【46】可见,水分的管理成了水稻生产中最重要的一个因素。因此可以说,没有灌溉也就没有水稻的种植。

六、“河川之国”

幸运的是,中国具有可以大力发展灌溉工程的优越的自然条件。老资格的中国地理学者L·理查德(Richard)指出:“世界上没有一个国家有象中国这样好的水利条件.”【47】K·A·威特福格尔(Wittfogel)将中国同埃及和美索不达米亚的情况作了一番比较之后,就着重阐述了中国水系的重大价值。他指出,中国的河流虽然不流经绿洲,但它们却很理想地分布在广大的连续的土地之上。在中国,由于土壤与气候的特殊性,水分供应就成为必不可少的了,水系也就成了提高生产力的一个特别重要的因素。这就是为什么中国农业的中心,到现在为止,仍然位于几条大河的流域范围之中的原因。【48】

J.菲尔格瑞夫(Fairigrieve)曾称中国是“河川之国”。【49】为了详尽地论证他的观点,他说:“之所以特地称中国为河川之国,其意义不仅在于它有众多的河流,而且在于因为对河川进行了治理而极大地影响了它的历史。”【50】从灌溉和航运的角度看,菲尔格瑞夫的这种看来带有概括性的叙述,也不算是夸张的。

七、气候变动与灌溉

在E·亨廷顿(Huntington)【51】教授的著作中,曾经多次强调弓!起气候(特别是雨量)长期周期性变化的主要因素。对于中国的有关情况,竺可桢亦曾作过周密地研究【52】,但是,都没有改变现今研究的结论,最多只是引入了一些复杂的因子而已.大体上说来,在长期干旱之时,就会促进灌溉活动的发展,而在雨量充沛之时,这种活动就会减弱。不过这些内容并没有列入在下一章【53】作为分析用的统计资料中去。那个统计资料,是从另一方面,指出了一个地区的灌溉活动同政治经济之间的关系。关于这些,将在下一章予以说明。从现今研究的结果看,似乎已经充分表明了:相对于人口的移居与游牧者入侵的影响来说,长期的气候变动只是间接地影响着中国灌溉事业发展的进程。

至于中国文化发祥地的西北地区(特别是陕西),在过去十个世纪里,经济上出现不断倒退的现象,很清楚地看出不能归因子长期的气候变化。相应于这个地区在经济上倒退的时期内,连续干旱的明显证据是不足的,而对倒退现象更为可靠的解释,似乎是因为当时的统治集团,对起着经济基础作用的长江流域的肥沃地区进行了开发,从而就忽视了不大生长作物的陕西省的灌溉事业。即使连续干旱现象是事实,也不能驳倒上述的论点,因为那只会使受干旱影响的地区更加重视灌溉。

八、地方区划的地理基础

如果说,水利事业之所以为中国农业生产所必需,是基于土壤与气候的特殊性,和主要粮食作物水稻的特殊需要这些自然条件的话,那么,地方区划的地理基础,则是基于地形的特殊性。在中国,象在其他地方一样,国家的主要地形的划分,决定于山脉与河流的分布。多数中国河流都是东西流向的,同北美河流灼南北流向恰成对照。分隔中国三大水系的各条山脉,是造成经济与政治区划的屏障,也是多少世纪以来在中国出现分治现象的天然基础。如克雷西(Cressey)教授所指出的:“昆仑山咏向东延伸的部分是中国群山之中最大的山,在中国被统称为秦岭,它自西藏向东,直抵太平洋岸。这些山脉把中国划分成在气候、农业以及人类活动方面都有显著不同特点的两大主要地理区。”【54】只要考察一下中国本土的情况,就可以毫无疑问地看出,南北之间,或者说长江流域与黄河流域之间的差异,就成了中国主要的地区差异,而中国文明从其中一个地区向另一地区的扩展,则导致了中国历史上的一种具有决定意义的转变,也是中国文化在笼照亚洲大陆进径中的一个极关重要的步骤。除了这两个主要地区外,我们还应考虑中国本土上另外两个重要地区以及许多次要一些的地区。

除了黄河与长江下游流域之外,另外两个突出的地区就是“川滇”与“两广”。四川“红色盆地”被高耸入云的隔墙式山脉环抱着,克雷西(Cressey)教授正确地认为,它已“形成为人文地理的一种具有独特形态的孤立区”【55】。克雷西教授还指出,“(这里的)气候是适宜的,土壤是肥沃的,人民是勤劳的,自然资源是丰富的,……据说,在本国其他任何地方出产的任何物资,都能在这里生长。”【56】因此,具备有易于防守的边界和丰富多样的自然资源的四川,很明显地就能以独立的和自给自足的方式而存在。

所以,多才多艺的中国学者梁启超曾这样地认为:“若夫四川每天下(指中国)乱,则常独立;而其减亡最后。”【57】这样的实例,自前汉(公元前206—公元25年)灭亡之后,在中国的历史上曾经发生过七次。第一,是在公元25—36年【58】,由蜀王公孙述统治过这一地区,而在全国统一了很久之后,才被后汉第一个皇帝的将领征服。第二,是有名的刘备,他是三国之一的蜀(公元221—263年)的创立者,而蜀在中国历史与文学中都是显赫著称的。第三,是李雄,他是在四世纪【59】初西晋王朝解体时享有成都王称号的。

第四,是在五代时(公元907—960年),由王建与孟知祥两个家族相继以前蜀(公元907—925年)与后蜀(公元934—965年)的名称统治过四川。第五,是明玉珍,他在明朝初年于四川建立了大夏朝【60】(公元1362—1371年)。然后,就是声名狼藉的张献忠,他在明末统治过四川;再就是英勇的石达开,在太平天国(公元1850—1864年)【61】崩溃之时,他在四川自创局面。即使到了我们的时代,长江行驶汽轮的航道伸进了四川孤立的古墙,它仍然象是一个与外无缘的世界。

至于云南,梁启超正确地认为它是四川的一个附属地区。因此,三国时期的诸葛亮,当他在实行北伐计划之前,认为有必要首先平定南方的云南人。“四川、云南,实政治上一.独立区域也”。【62】

曾经属于“两广”总督管辖区的广东与广西两省,从地形上看,它们在地区上的完整性也是很清楚的。“集中在(这一地区)单一三角洲上的排水道,由于适合进行商业活动,所以大部分都变成了航道。又由于有山脉与海洋的环绕,便造成了这一地区文化生活与邻近省分无多少往来的自立状态。其气候、土壤、植被和农俗同别处相比,也完全是另一种类型。而在西江入海口的西部沿海以及海南岛,则是属海岸性的地区,而且相当的热,与两广的其余地方也没有多少共同之处,但是,又似乎很难把它们适当地划成别的什么地区。”【63】从历史上看,虽然两广是中国开发最晚的地区之一,但是,在最近一个世纪以来,在文化方面,它已经达到了一个显著的高水平。它在地区上的统一性所带来的政治影响,可以在近代史上特别是近二十年的历史上得到充分的说明。

从地理与历史的角度来看,另外两个近乎完整的地区,一是山西,一是浙江及福建东南沿海省分。其中山西,虽然在经济(农业的)自给方面较弱,但在防御能力方面是强的;而浙江与福建在防御方面较差,但经济资源是丰富的。从历史上看,这两区在分裂时期中,都曾在相当长的时间内是独立统治者的地盘。但是,这两个地区同中国本土的其他一些地区一样都过于靠近中原,以致不能长久地抗拒中央的权威。它们尽管也有几次短期的独立,但仍然很快就被卷入黄河与长江流域之间主要斗争的漩涡。贯串于中国历史的大部分决战,都是在介于中国本土内两大主要地区之间的淮河流域这一狭长地带之中进行的。

注释:

【1】“集约农业。为一农业术语,指对一定面积的土地,经过灌溉.施肥.精耕纽作等措施之后提高了单位面积产量的农业生产。集约农业是相对于“粗放”的农业生产方式(如广种薄收等)而言的.——译者

【2】K·A·威特福格尔(wittfogel):《中国的经济与社会,亚洲农业学会科学分析报告》(Wirtschaft und Gesellschaft Chinas;Versuch der wissenscha—ftl ichen AnaIyse einer grossea asiatischen Agrargesellschaft)。莱比锡,1931年,第229页。

【3】丁文江,“格兰特教授的‘中国文化’(“Prof.Cranct’s‘La Civilizatien Chinoise”),载《中国社会与政治科学评论》,第15卷,第2期,北平,1931年7月,第268页。

【4】土耳其斯坦是欧洲人定的名称。东土耳其斯坦是中国的新疆,西上耳其斯坦 是苏联的中亚西亚.这一带在隋唐时期属于西突厥帝国,故名。——译者

【5】见丁文江,前引书,第268— 269页。

【6】参阅E·F·里奇索芬(Richthofen):《中国》(China),柏林,1882年,第2卷。

【7】T·L·莱昂(Lyon),E·O·菲平(Fippin)与H·O·巴克曼(Buchman):《土壤:它们的性质与处理》(Soil:Their Property and Management),纽约,1915年,第61页。

【8】G·B·巴伯(Barbour):“中国的黄土”(The Loess of China),载《中国科学与艺术》,第3卷,第8期,上海,1925年8月,第467页。

【9】G.B.巴伯(Barbour):“中国的黄土”(The Loess of china),载《中国科学与艺术》,第3卷,第8期,1925年,第517—519页。

【10】同上,第462页。

【11】同上,第519页。

【12】G·B·巴伯(Barbour),“中国的黄土”(The Loess of china),载《中国科学与艺术》,第3卷第8期,1925年,第462页。

【13】张继骏:《中国地理》,中山教科丛书,第1卷,南京,1932年,第7页。

【14】班固:《汉书》,第29卷,《沟洫志》,第16页。

【15】《河南通志》,1869年,第14卷,第23页。

【16】班固;前引书,第29卷,《沟洫志》,第8页。

【17】《陕西通志》,1735年,第39卷,笫64页。

【18】潘季驯:《河防全书》,1590年,第4卷,第45页。

【19】《临颍县邁志》,河南,1660年,第1卷,第7页.

【20】参阅《大公报》(中国北部的一种主要日报),天津,1933年3月3日。

【21】同上。

【22】即李仪祉,陕西蒲城人。——译者

【23】参阅《大公报》(中国北部的—种主要日报),天津,1933年10月2日。

【24】《山西通志》,1887年,第68卷,第26页。

【25】《山西通志》,第67卷,第30页。

【26】《畿辅通志》(河北),1910年,第82卷,第15页。

【27】同上,第82卷,第56页,也可参阅第63页。

【28】同上,第85卷,第14页。

【29】《畿辅通志》,第82卷,第54页。

【30】同上,第82卷,第31页。

【31】《福建通志》,1829年,第33卷,第13页。

【32】w·C·鲁德米克(Lowdermilk)和J·R·史密斯(Smith),“土壤侵蚀问题”(Notes Oil the Problem of Field Erosion),载《地理评论》(GeographicalReview),第17卷,第2期,纽约,1927年4月,第227页。

【33】《山西邇志》,1887年,第66卷,第3l页。

【34】w·H·马洛里(Mallory):《中国:荒地》(China:Land of Famine),纽约,1926年,第148页。

【35】适于耕作,熟化了的土壤称“熟土”。——译者

【36】L·A·沃凡格尔(Wolfanger);“世界土壤区划与地理关系”(Major WorldSoil Groups and some of the Geographic Implications),《地理评论》,第19卷,第1期,纽约,1929年1月,第106—107页。

【37】V·G·西姆柯维奇(Simkhoviteh);《关于耶稣及其他历史小品的研究》(Toward the Understanding of Jesus and Other Historical Studies),纽约,1921年,第111页。

【38】J·哈姆(Harm):《气候学手册》(Handbook of Climatology),第1部分,“一船气候学”,纽约,1903年,第163页。

【39】w·G·肯德鲁(Kendrew):《气候》(C1 imata),生津,l930年,第97页。

【40】李约瑟据此表与W·G·肯德鲁(Kendrew)《气候》(Climate)一书中的资料,绘有风频玫瑰花图(如图)。图中各个方向上的线段长度(按比例),表示相应方向风频百分比的大小。本图形象地表明了中国北部冬夏两季风向颠倒的程度,其中左图表示冬季风频情况,右图表示夏季风频情况。见李约瑟(Joseph Needham):《中国科学技木史》(Science and Civilisation in China),第4卷,第3分册,第218页。——译者

【41】w·G·肯德鲁(Kendrew):《气候》(Climate),牛津,1930年,第150页。

【42】w·G·肯德鲁(Kendrew):《气候》(Climatc),牛津,1930年,第150页。

【43】参阅J·西翁(Sion):《季风的亚洲》(Asie des moussons),巴黎,1928—1929,第2卷。参看《中国社会与政治科学评论》,第17卷,第2期,北平,1933年7月,第360—366页中弗雷德里克.洪(Frederick Hung)的评论。

【44】【45】A·A·米勒(Miller):《气候学》(Climatology),伦敦,1931年,第200页。但是,在这个问题上,米勒关于经济方面的推断,也不全是言之有理的。在这一页中,他说道:“就是因为土壤的肥沃性,才助长了人口的增长,一直增长到其供应能力能维持的最大限度为止;而农业生产又是极乐观地奇希望于天然降雨的。因此,一旦雨量缺乏,所带来的灾害是很严重的,特别是在中国的北部,年降雨量最少,只能满足最低限度的需要。”这一推论是错误的,因为如果缺乏一定的社会一经济因素,只有土壤的肥沃,也不能助长人口的增长。对于中国的社会一经济制度来说,在当时的技术条件下,体力劳动就成了中国农业中最重要的生产因素,这样就使得官僚、地主阶级必然把促进人口的增长作为其经济政策的基础之一。一些传统的“观念”,在这种制度中,也是有其社会根源的。而妨碍人口增长的最主要的原因,一个是粮食问题(这里指的是向统治阶级进贡之后所剩余的那部分粮食);一个就是发生了通常都意味着要使人口急剧下降的社会动乱。至于被官僚与地主占有与奢用之后所剩余的那部分粮食,只有按劳苦大众每人平均所获得的数额去看,才有一点意义。如果按照这种办法去计算,那么,对人民来说,每人平均之所得,实际上是极少的。为了改变生活条件(实际上,改变之后,也还是属于一种饥饿的状况),他们就不得不采取“往往寄希望于天然降雨”的农业措施了。这是一种极其艰苦的斗争。由于只有很少或者说根本就没有粮食储备,任何重大的自然条件的改变,都会带来惨痛的饥荒。

【46】王祯:《农书》,1314年,第7卷,第5页。

【47】L·理查德(Richard):《中华帝国及其附属地区的综合地理》(Comprehe—nsive Geography of the Chinese Empire and Dependencies),由F·M·肯内利(Kennelly)翻译,上海,1908年,第15页。

【48】K·A·威特福格尔(Wittfogel):《中国的经济与社会》(Wirtschaft undGeellschaft Chinas);第一部分,《生产力,生产与周转过程》(Produktivkrii—ftes Produktions—und Zirku)ationsPrzess),莱比锡,1931年,第88页。

【49】J·菲尔格瑞夫(Fairgrieve):《地理与世界势力》(Geography and WorldPower),伦敦,1917年,第225页。

【50】J·菲尔格瑞夫(Fairgrieve):《地理与世界势力》(Geography and WorldPower),伦敦,1917年,第234页。

【51】F·亨廷顿(Huntington)和s·s·维谢尔(Visher),《气候的变化》(Climatic Changes),第5章,“历史气候”The Climate of History),第64—97页。

【52】竺可桢:“中国历史时期中的气候变化。(Climte Pulsation durion HistorlcTime inChina),载《地理评论》(Geographical Rivew),第16卷,纽约1926年,第274页。

【53】见下面第3章。

【54】G·B·克雷西(Cressey,曾有译名葛德石。——译者)《中国的地理基础》(Chiaa’s Geogranhic Follndatinng),纽约与伦敦1924年第28页

【55】G·B·克雷西(Cressey),第312页。

【56】前引书,第310页。

【57】梁启超:“中国地理浅论”,《饮冰室文集》,上海,1926年,第37卷,笫51页。

【58】原文为86年。——译者

【59】原文为三吐纪。——译者

【60】明玉珍(公元1331—1366年)在四川所建的政权不是“大夏”,而是“夏”。“大夏”即“西夏”,是宋朝时在今宁夏银川一带的一个政权,1227年为蒙古所灭。此外,更正确地说,明玉珍是在元末明初而不是明初建立夏政权的。——译者

【61】原文为公元1851—1863年。——译者

【62】梁启超,前引书,第4l页。

【63】G·B·克雷西(Cressey),前引书,第351页。