摘要:

“随类赋彩”作为谢赫“六法”中的核心美学原则,是中国传统绘画色彩观的理论基石,强调在尊重物象自然属性的基础上进行主观化、象征性的设色表达。近年来,随着传统美学的当代复兴与工笔画创作的多元化发展,“随类赋彩”理念在工笔花鸟画领域重新受到重视,并呈现出丰富的实践形态。本文系统梳理“随类赋彩”的历史渊源与理论内涵,指出其并非简单的“按物上色”,而是融合自然观察、文化象征与主体情思的综合性色彩哲学。

通过对宋代院体花鸟、明清恽寿平没骨法、于非闇“古艳”风格等传统经典与何家英、苏百钧、雷苗等当代工笔花鸟画家创作的案例分析,本文揭示“随类赋彩”在当代语境下的三重转化路径:其一,对传统五色体系与象征意义的深度挖掘;其二,对自然光色与视觉真实的现代性回应;其三,对主观情感与精神意境的个性化表达。研究认为,当代工笔花鸟画通过对“随类赋彩”理念的创造性转化,实现了从“类”的客观性到“赋”的主体性、从“彩”的装饰性到“色”的表现性的审美跃迁,不仅增强了作品的艺术感染力,更拓展了工笔画的视觉维度与文化内涵,为传统艺术的当代发展提供了重要范式。

关键词: 随类赋彩;工笔花鸟画;色彩语言;传统转化;当代创新;东方美学

一、引言:“随类赋彩”的再发现与当代工笔花鸟画的色彩自觉

“随类赋彩”出自南朝谢赫《古画品录》提出的“六法”之一,原文为“随类赋彩”,意指根据物象的类别特征赋予相应的色彩。长期以来,这一原则被理解为工笔画设色的基本技术规范,即“红花绿叶”“黄蕊白瓣”的直观匹配。然而,随着当代艺术理论对传统画论的重新阐释,学界逐渐认识到,“随类赋彩”远非简单的色彩复制,而是一种蕴含深厚哲学意涵与美学智慧的色彩观。

“类”不仅指物象的物理属性(如花之红、叶之绿),更指向其文化类别与象征系统(如梅之傲雪、莲之清廉);“赋”则强调艺术家的主观能动性,即“赋予”色彩以情感、意境与精神内涵。因此,“随类赋彩”本质上是一种“意象设色”观,体现了中国艺术“天人合一”“物我交融”的哲学思维。

进入21世纪,全球化语境下的文化自觉促使艺术家重新审视传统资源。在工笔花鸟画领域,“随类赋彩”理念的回归与深化,成为推动创作转型的重要动力。艺术家不再满足于对西方色彩体系的模仿或对传统设色的机械复制,而是以“随类赋彩”为理论支点,探索既具民族特质又富时代精神的色彩语言。本文旨在系统梳理“随类赋彩”的历史演变,分析其在传统与当代工笔花鸟画中的具体表现,并探讨其在当代语境下的创造性转化路径,以期为工笔画的持续发展提供理论支持与实践启示。

二、“随类赋彩”的历史渊源与理论内涵

“随类赋彩”的提出,根植于先秦两汉以来的宇宙观与色彩哲学。《周易》“观物取象”思想奠定了中国艺术“观—取—象”的认知模式;《礼记·月令》将五色(青、赤、黄、白、黑)与五行(木、火、土、金、水)、五方(东、南、中、西、北)、四时(春、夏、季夏、秋、冬)相对应,构建了“色彩—宇宙—伦理”的象征体系。这一“五色观”成为后世绘画设色的文化基因。

魏晋南北朝时期,玄学与佛教的兴盛进一步深化了色彩的精神性。顾恺之提出“传神写照”,强调“形”与“神”的关系,为“随类赋彩”提供了美学基础。谢赫在《古画品录》中正式提出“六法”,将“随类赋彩”列为第四法,置于“应物象形”之后、“经营位置”之前,表明色彩在造型与构图之间起着承上启下的作用。

唐代张彦远在《历代名画记》中进一步阐释:“夫阴阳陶蒸,万象错布,玄化无言,神工独运。草木敷荣,不待丹碌之采;云雪飘扬,不待铅粉而白……是故运墨而五色具,谓之得意。”此论虽推崇“运墨五色”,但反向印证了“彩”的重要性——真正的“得意”需在“彩”与“墨”的辩证中实现。

宋代是工笔花鸟画的鼎盛期,“随类赋彩”在院体画中达到精微极致。宋徽宗《芙蓉锦鸡图》中,锦鸡羽毛的朱砂、石绿、蛤粉层层罩染,既符合生物特征,又通过色彩的浓淡、冷暖暗示光影与体积,体现了“类”与“赋”的统一。南宋林椿《果熟来禽图》中,果实的红黄过渡自然,叶片的正反色差微妙,皆源于对自然的深入观察与“随类”之精准。

明清时期,文人画兴起,“随类赋彩”向“写意设色”转化。恽寿平创“没骨法”,摒弃墨线勾勒,直接以彩代墨,通过色块的叠加与晕染表现物象,使“赋彩”更具书写性与抒情性。其《荷花图》中,花瓣以粉白渐变为淡红,背景施以极淡的青绿,营造出“出淤泥而不染”的清雅意境,是“赋”之主观性的典范。

三、传统经典中的“随类赋彩”实践范式

为深入理解“随类赋彩”的艺术机制,本文选取三类代表性传统作品进行分析:

(一)宋代院体:科学观察与象征秩序的统一

宋代院体花鸟画将“随类”推向极致。画家多为宫廷画师,受“格物致知”理学思想影响,对花鸟的形态、色彩、生态进行科学记录。《宣和画谱》载:“诸黄画花,妙在赋色,用笔极新细,殆不见墨迹,但以轻色染成,谓之写生。”此处“写生”非指速写,而是“写其生意”,即通过精准设色传达生命气息。

如赵昌《写生蛱蝶图》,蝴蝶翅膀的斑纹、色彩层次极为真实,背景野花野草的色彩搭配符合自然生态,体现了“随类”的客观性。然而,其设色又非完全写实:画面整体色调偏暖,背景留白暗示秋日阳光,使“类”中蕴含“情”,实现了科学性与诗意性的平衡。

(二)恽寿平没骨:以彩代墨的文人意趣

恽寿平的“没骨法”是对“随类赋彩”的创造性转化。他主张“写生家神韵为上,形似次之”,认为“笔墨本无情,不可使运笔墨者无情”。其设色不拘泥于物象固有色,而根据画面意境自由调配。

《五色芍药图》中,五株芍药分别以红、粉、黄、白、紫绘出,色彩饱和而清透,叶片以淡墨与花青混染,形成冷暖对比。这种“五色”并置,既符合“类”(芍药有多种颜色),又通过色彩的节奏与韵律,营造出“繁花似锦”的欢愉氛围,是“赋”之主观性的集中体现。

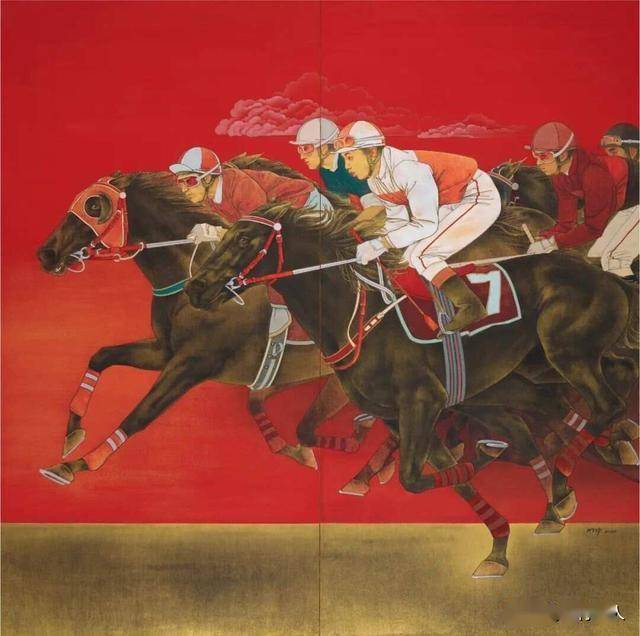

(三)于非闇的“古艳”风格:传统色彩的现代重构

20世纪工笔花鸟画家于非闇,提出“师古人、师造化、师心源”三师论。其设色上溯宋元,下探民间,形成“古艳”风格。他常用朱砂、石青、石绿等矿物颜料,色彩浓重而不俗,典雅而富丽。

《和平鸽》中,鸽子以纯白渲染,背景的牡丹用朱砂与胭脂层层罩染,花心施以金粉,整体色彩对比强烈,寓意“和平富贵”。此处的“类”(白鸽、红花)是象征性的,“赋”(金粉、浓彩)则强化了吉祥主题,体现了传统色彩观在现代主题中的延续。

四、当代转化:“随类赋彩”的三重创新路径

在当代工笔花鸟画创作中,“随类赋彩”理念被赋予新的内涵,主要体现在以下三重转化路径:

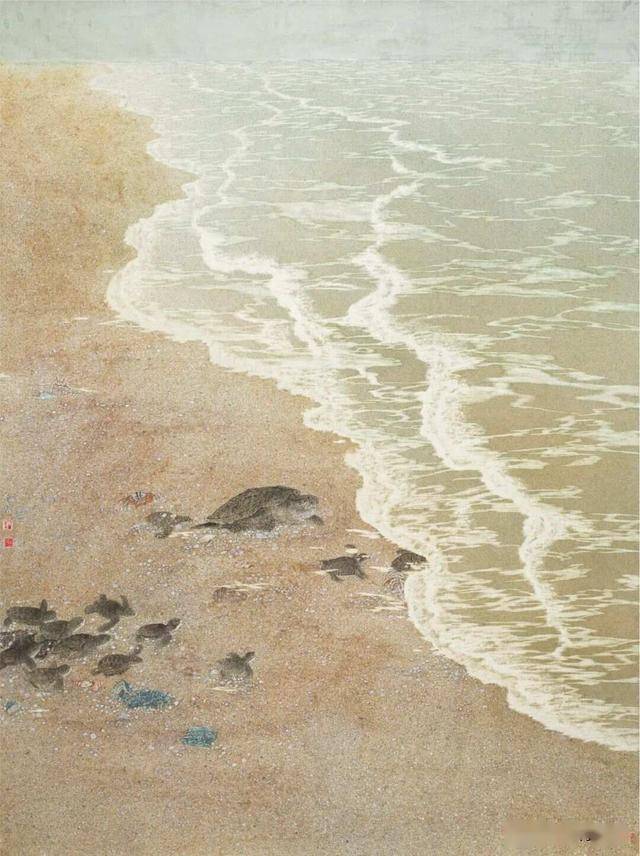

(一)路径一:文化象征的深度挖掘——“类”的再定义

当代艺术家不再局限于物象的生物属性,而是深入挖掘其文化象征意义,实现“类”的再定义。如何家英在《秋冥》背景中的红叶,不仅是“秋叶”,更是“逝去时光”与“生命轮回”的象征。其色彩处理采用低明度、低纯度的朱红与赭石,避免喜庆感,强化苍凉意境。

苏百钧《雨林系列》中的热带植物,被赋予“生命繁盛”与“生态危机”的双重寓意。其设色在青绿主调中加入灰褐与暗紫,暗示雨林的幽深与脆弱,使“类”超越视觉范畴,进入生态哲学层面。

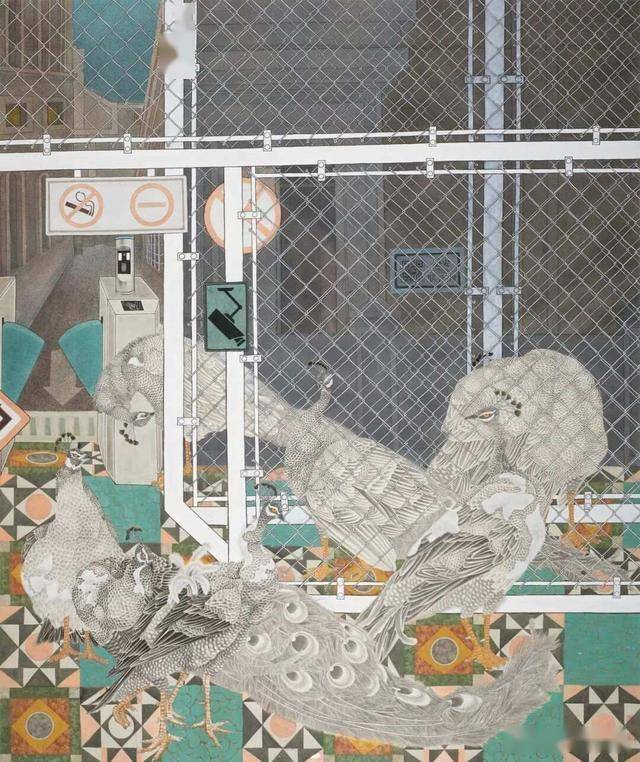

(二)路径二:视觉真实的现代回应——“赋”的科学化

受摄影、数字图像影响,部分画家将“随类”与现代视觉经验结合。如雷苗在《都市》系列中,花卉的色彩受城市灯光影响,呈现冷紫色调或荧光感,叶片在混凝土背景中泛出金属光泽。这种“条件色”的运用,使“随类”包含环境光色,是对传统“固有色”观的拓展。

陈林作品中,飞鸟羽毛的色彩根据空气透视原理进行虚化处理,远者偏蓝紫,近者偏橙黄,增强空间纵深感。这种科学化的“赋彩”,使工笔画更具现代视觉真实感。

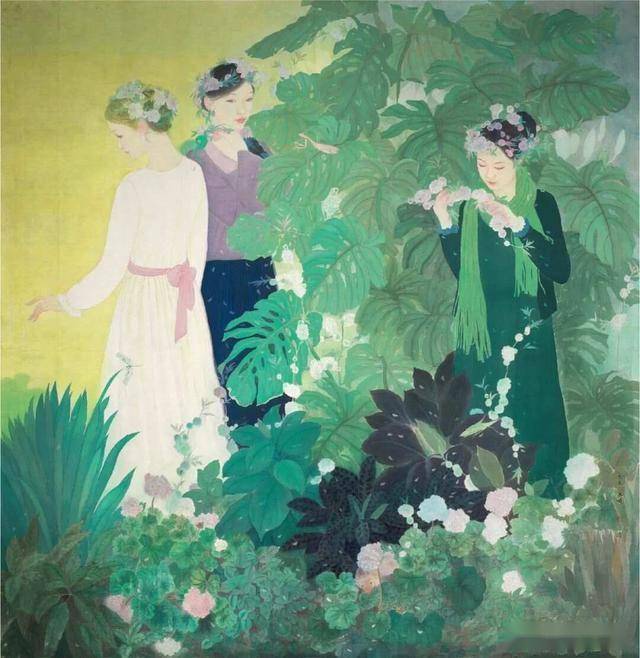

(三)路径三:主观情感的个性化表达——“彩”的表现性

青年艺术家更强调“赋”的主体性,将色彩作为情感载体。如高茜作品中,花卉常被置于单色或渐变背景中,色彩饱和度极高,形成强烈的心理冲击,表达都市青年的焦虑与渴望。

彭薇则通过“褪色”“晕染”等手法,使色彩边缘模糊,如同记忆中的影像,传达对传统消逝的感伤。这种“表现性设色”,使“随类赋彩”从“再现”走向“表现”,实现了审美范式的现代转型。

五、结语:走向创造性转化的“随类赋彩”

“随类赋彩”作为中国传统绘画的色彩智慧,其生命力在于不断的创造性转化。当代工笔花鸟画通过对“类”的文化重构、“赋”的主体强化与“彩”的表现拓展,使这一古老理念焕发出新的生机。

它既非对传统的简单复制,亦非对西方色彩学的全盘接受,而是在“守正”与“创新”之间寻找平衡。艺术家以“随类赋彩”为方法,将个人经验、时代议题与文化记忆注入色彩之中,使工笔画成为可被当代人理解与共鸣的艺术形式。