摘要:

在中国画的现代转型进程中,平面构成理论的引入为传统工笔画的构图革新提供了重要的方法论支持。本文聚焦当代工笔画创作中平面构成法则的应用,探讨艺术家如何在继承传统工笔画“平面性”特征的基础上,融合西方现代设计中的形式美原理,实现构图语言的当代转化。研究指出,当代工笔画家通过运用对比、对称、均衡、节奏、韵律、分割、重复等平面构成法则,重新组织画面中的点、线、面、色彩与肌理,强化了作品的视觉张力与形式美感。

这一实践不仅突破了传统“经营位置”的经验性布局,使画面结构更具逻辑性与设计感,同时在传统笔墨语言与现代视觉逻辑之间建立起有机联系。文章结合具体艺术家个案,分析平面构成在主题表达、空间营造与情感传递中的具体功能,揭示其在推动工笔画从“再现”向“表现”转型中的关键作用。研究认为,平面构成的介入并非对传统的背离,而是一种创造性转化,为当代中国画的视觉创新与文化传承开辟了新的路径。

关键词: 当代工笔画;平面构成;构图创新;形式美;视觉语言;传统转化

一、引言

中国传统工笔画历经千年发展,形成了以“六法”为理论基础、以“形神兼备”为审美理想、以“三矾九染”为技术支撑的完整体系。其构图长期遵循“经营位置”“虚实相生”“以大观小”等传统法则,强调画面的意境营造与人文精神。然而,进入20世纪以来,随着西方绘画的传入、现代教育体系的建立以及视觉文化的变革,中国画面临前所未有的挑战与机遇。尤其是20世纪中后期以来,包豪斯设计教育理念的传播与现代艺术思潮的兴起,使“平面构成”作为一门研究视觉元素组织规律的现代设计基础课程,逐渐被引入中国艺术教育体系。

平面构成以点、线、面、色彩、肌理等基本视觉元素为核心,通过对比、对称、均衡、节奏、韵律、重复、特异、发射、密集等构成法则,探索画面的形式美感与视觉逻辑。这一理论体系强调设计的科学性、系统性与抽象性,与传统中国画的经验性、写意性与具象性形成鲜明对比。在当代工笔画创作中,越来越多的艺术家开始有意识地借鉴平面构成原理,将其与传统笔墨语言相结合,创造出既具东方意境又富现代感的视觉图式。这种融合不仅拓展了工笔画的视觉表现力,更在深层次上推动了其从“技艺传承”向“艺术创新”的范式转型。本文旨在系统探讨平面构成法则在当代工笔画构图中的应用路径、美学机制与文化意义,为理解中国画的现代性进程提供新的学术视角。

二、传统工笔画的平面性特征与构图逻辑

在探讨平面构成的介入之前,必须首先厘清传统工笔画自身的“平面性”特征,这是二者融合的逻辑起点。

(一)非再现性的空间观念

传统工笔画不追求西方绘画的焦点透视与三维幻觉,而是采用“散点透视”或“移动视点”,允许画面中存在多个视觉中心与空间层次。如《清明上河图》以长卷形式展现全景,视点随画面推移而变化,形成“可游可居”的时空体验。这种空间处理方式本质上是平面化的,强调画面的二维延展性而非深度幻觉。

(二)线条的结构功能

工笔画以“骨法用笔”为造型基础,线条不仅是轮廓的勾勒,更是画面的“骨架”与“气脉”。通过线条的疏密、曲直、刚柔、向背,构建画面的动势、节奏与结构。例如,“S”形、“C”形、“三角形”等线性构图,均以线条的走向引导视觉流动,增强画面的稳定感或动感,体现了平面构成中“线”的结构功能。

(三)“计白当黑”的留白哲学

“留白”是中国画构图的核心智慧。画面中的“虚”并非空白,而是“气”的通道、“意”的延伸。在工笔画中,大面积的留白或极淡渲染处理,使画面“透气”,避免板滞,形成“无画处皆成妙境”的审美效果。这种对“负形”(negative space)的重视,与平面构成中“图底关系”的研究高度契合。

(四)装饰性与图案化倾向

传统工笔画,尤其是宫廷绘画与宗教壁画,具有强烈的装饰性。人物服饰、器物纹样、花鸟组合常采用对称、重复、连续等图案化手法,体现出对形式秩序的追求。这种装饰性为平面构成的引入提供了天然的接受土壤。

由此可见,传统工笔画虽未使用“平面构成”这一术语,但其视觉逻辑中已蕴含了诸多构成原理的雏形。这为当代艺术家融合西方构成理论提供了文化基础与形式可能。

三、平面构成法则在当代工笔画中的具体应用

当代工笔画家在继承传统平面性特征的基础上,系统性地引入平面构成法则,实现了构图语言的现代化转型。其应用主要体现在以下几个方面:

(一)对比与调和:强化视觉张力

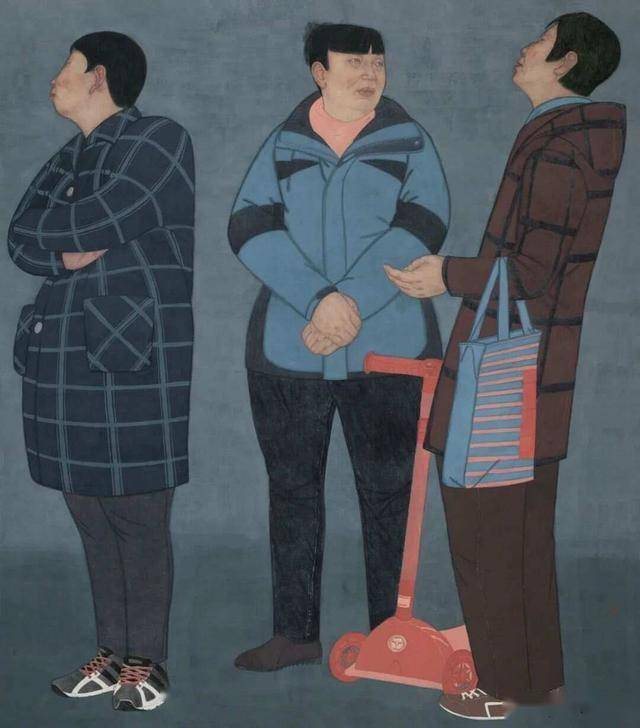

对比是平面构成中最基本的法则,包括大小、形状、方向、色彩、肌理、明暗等对比。当代工笔画家广泛运用对比手法,增强画面的视觉冲击力。例如,将细密的工笔花卉与大面积的单色背景对比,突出主体;将写实的人物与抽象的几何色块并置,制造视觉冲突;将光滑的渲染与粗糙的肌理对比,丰富画面层次。同时,通过“调和”法则(如统一色调、相似形态)平衡对比带来的紧张感,使画面在张力与和谐之间取得平衡。

(二)对称与均衡:构建画面秩序

对称是传统工笔画常见的构图方式(如对称式花鸟),但当代创作更注重“均衡”而非绝对对称。均衡是一种动态的平衡,通过视觉重量的合理分配实现稳定感。例如,将一个大型物象置于画面一侧,另一侧以多个小型物象或留白平衡;或通过色彩的冷暖、明暗的分布实现心理上的均衡。这种非对称均衡更具现代感与灵活性。

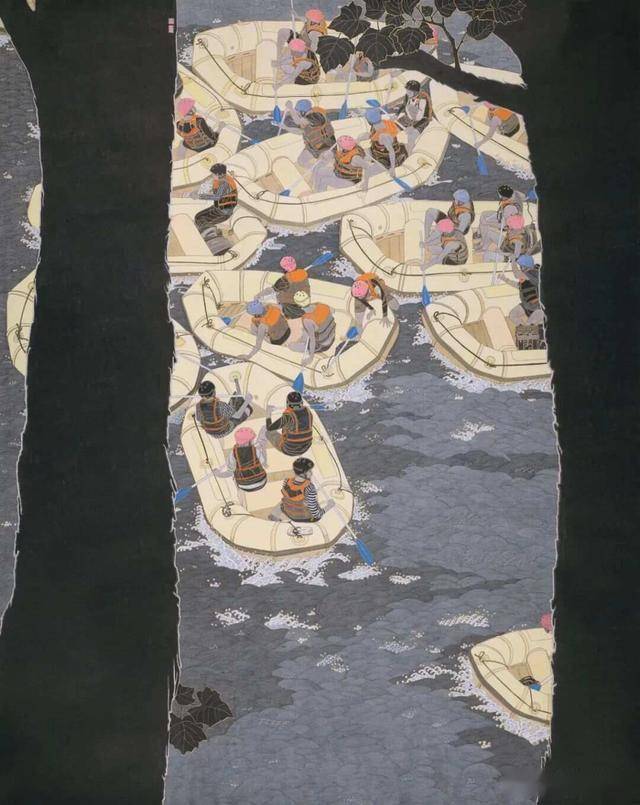

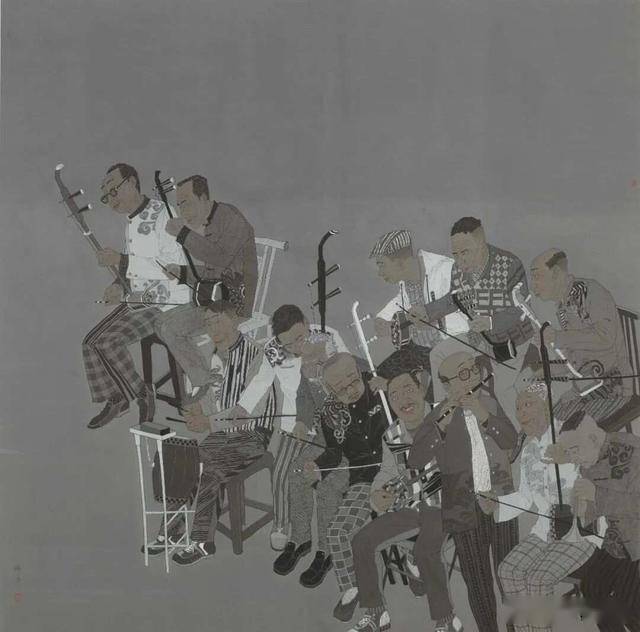

(三)节奏与韵律:引导视觉流动

节奏与韵律源于重复与渐变。当代工笔画家通过重复的点、线、面(如重复的花瓣、叶片、人物轮廓)形成视觉节奏;通过渐变的大小、方向、色彩(如由大到小排列的飞鸟、由浓到淡的渲染)营造韵律感。例如,雷苗的《物之序列》系列,以极简的工笔手法描绘日常物品(如塑料袋、玻璃杯),通过严格的重复与排列,形成强烈的节奏感与仪式感,赋予平凡物以静物画的庄严。

(四)分割与重组:重构画面空间

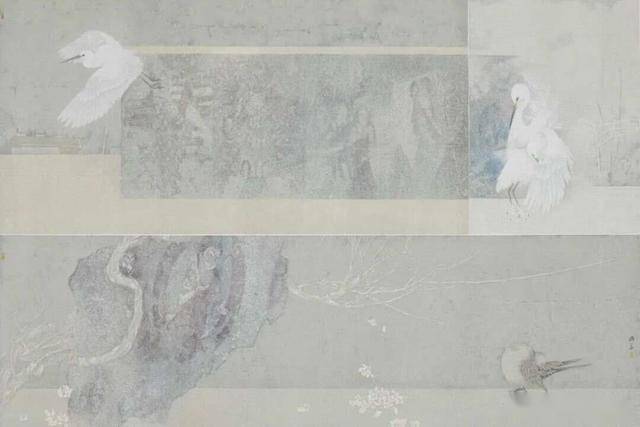

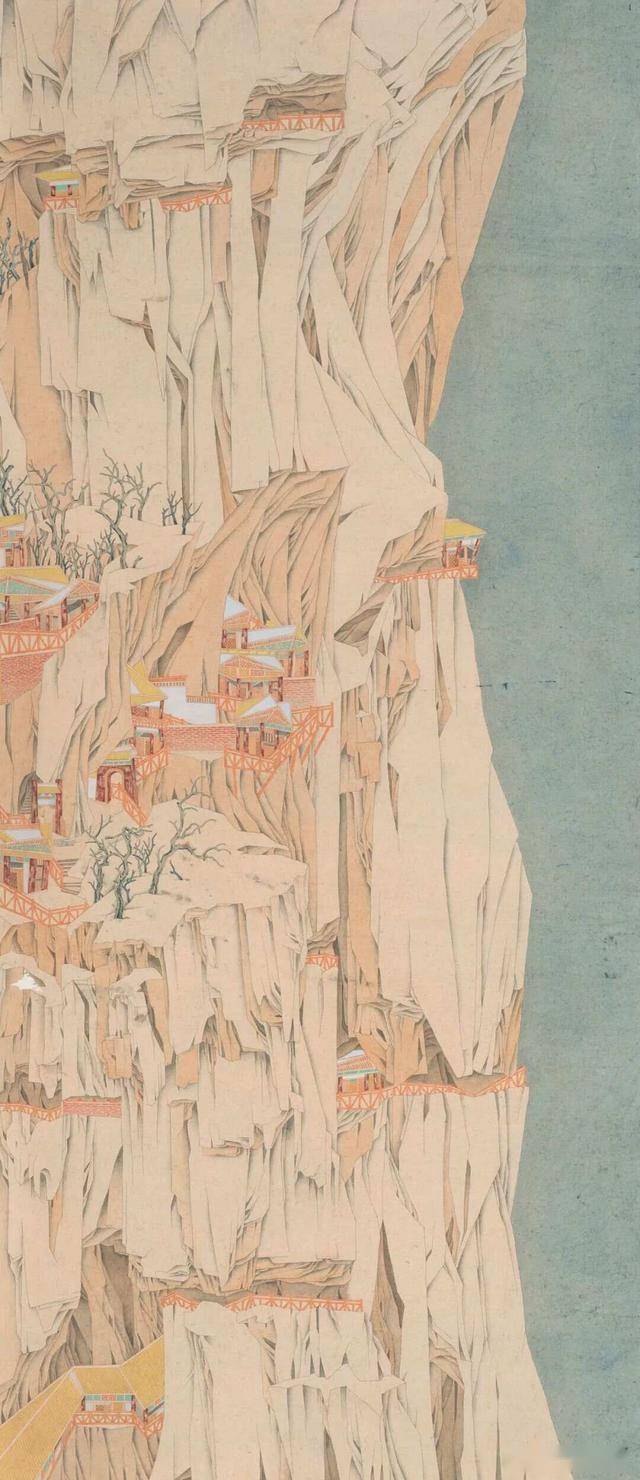

平面构成强调对画面的主动“分割”。当代工笔画家借鉴此理念,运用直线、曲线、几何形对画面进行分割,形成明确的结构框架。例如,以垂直线或水平线将画面分为若干区域,分别置入不同主题;或以圆形、三角形等几何形作为“画中画”,嵌入主体形象。这种分割打破了传统长卷或立轴的连续性,增强了画面的构成感与现代性。

(五)特异与焦点:突出视觉中心

特异是指在规律性重复中出现的例外,能迅速吸引注意力。当代工笔画家常运用此法则制造视觉焦点。例如,在一片统一色调的背景中,突显一个高纯度色彩的物象;或在整齐排列的形态中,插入一个变形或异质的元素。这种“万绿丛中一点红”的手法,有效引导观者视线,强化主题表达。

四、融合与创新:传统笔墨与现代构成的对话

平面构成的介入并非对传统笔墨的取代,而是与之形成深度对话,共同服务于艺术家的审美表达。

(一)个案分析:何家英与徐累的构成实践

何家英:其工笔人物画在继承传统“骨法用笔”与“随类赋彩”的基础上,注重画面的整体构成。人物常被置于严谨的几何框架内,背景以规则的纹理或色块构成,形成秩序感与现代感。其构图讲究“疏可走马,密不透风”,通过点(五官)、线(轮廓)、面(服饰、背景)的精心组织,实现形式与内容的统一。

徐累:作品更具超现实意味,将传统工笔元素(如仕女、花鸟、器物)与西方构成思维结合。画面常以对称或中心式构图,营造仪式感;大量运用留白与几何形分割,构建虚空的“心理空间”;通过物象的非常规并置(如球体、蝴蝶、镜子),制造视觉谜题,体现对时间、记忆与存在的哲学思考。

(二)主题表达的深化

平面构成不仅服务于形式美感,更成为主题表达的载体。例如,通过重复与密集表现都市生活的拥挤与焦虑;通过破碎与重组隐喻历史的断裂与记忆的重构;通过对称与平衡传达内心的宁静与秩序。构成法则成为艺术家情感与观念的“视觉语法”。

(三)材料与肌理的拓展

当代工笔画在平面构成框架下,积极拓展材料与肌理。使用金箔、银箔、丙烯、拼贴材料等,通过叠加、打磨、拓印等手法,丰富画面的质感与层次。这些肌理本身即构成画面的“点”与“面”,参与整体形式的构建。

五、挑战与反思:在创新中坚守本体

尽管平面构成的引入为工笔画带来新活力,但也面临挑战:

其一,形式主义风险:过度追求构成感可能导致“为形式而形式”,使作品沦为“用毛笔画的设计图”,失去中国画的笔墨韵味与意境深度。

其二,传统笔墨的弱化:强调“面”的构成可能弱化“线”的书写性,导致工笔画“骨法用笔”的核心价值被稀释。

其三,文化身份的模糊:若过度西化,可能使作品失去东方美学的特质,沦为全球化的视觉产品。

因此,成功的融合需在“破”与“守”之间保持平衡:以平面构成为“骨”,以传统笔墨为“肉”,以东方意境为“魂”,实现真正的“中西合璧”。

六、结语

平面构成法则在当代工笔画构图中的广泛应用,是传统艺术应对现代性挑战的必然选择。它使工笔画在继承“平面性”特征的基础上,获得了新的视觉逻辑与形式语言,实现了从经验性布局向系统性设计的提升。通过对比、均衡、节奏、分割等构成法则,艺术家能够更主动、更理性地组织画面,强化视觉效果与情感表达。这一创新实践不仅拓展了工笔画的艺术边界,更在传统与现代、东方与西方的对话中,探索出一条“创造性转化”的有效路径。未来,工笔画的发展应继续深化这种融合,但需警惕形式主义陷阱,始终以中国画的美学精神为根基,使平面构成真正服务于“气韵生动”的终极追求,推动传统艺术在新时代焕发持久的生命力。