在临夏陈升栋艺术馆的展厅里,国家一级美术师陈升栋先生的国画作品如一部立体的文化史诗,以笔墨为舟,载着传统与创新的双重基因,在宣纸上铺展临夏乃至西北大地的精神气象。这些作品既深植于千年国画传统,又融入了当代艺术的视觉语言,让每一位驻足者都能在水墨流动间,触摸到艺术与地域文化碰撞的温度。

山水:在皴法中生长的西北魂

陈升栋的山水作品,打破了传统水墨“江南烟雨”的单一叙事。《河州雄关图》以斧劈皴勾勒积石山的嶙峋岩壁,墨色由浓至淡层层皴擦,让西北山峦的粗犷与雄浑跃然纸上;山间云雾以“破墨法”晕染,留白处似有黄河支流蜿蜒而过,刚劲的线条与氤氲的墨色形成张力,既呈现了临夏“河湟雄镇”的地理特质,又暗含“山魂水魄”的哲学思考。而《太子山雪霁》则以淡墨铺底、白粉点染,描绘冬日山峦的静谧,树枝以“蟹爪皴”勾勒,疏朗的线条与厚重的积雪形成对比,让观者在寒冽中感受到生命的韧性。

花鸟:生灵与地域的诗意对话

他的花鸟作品总能在传统题材中注入地域特色。《牡丹临夏》一改传统牡丹的浓艳富贵,以临夏紫斑牡丹为原型,花瓣用胭脂色层层罩染,花心以石绿点醒,叶片则以“折芦描”写出西北劲风下的挺拔姿态,背景辅以河州砖雕纹样的水墨变形,让花卉成为地域文化的载体;《秋实图》中,饱满的石榴悬于枝头,笔触泼辣奔放,石榴籽以“没骨法”晕染,朱红与藤黄的碰撞如同临夏秋日的阳光,而干裂的枝干又暗示着西北土地的坚韧。最具巧思的是《沙棘鸟趣》,他以赭石与藤黄调和出沙棘果的暖色调,群鸟在荆棘间跳跃的动态被捕捉得活灵活现,既展现了临夏高原的生态景观,又通过“荆棘与果实”的意象,隐喻着生命在艰苦环境中的蓬勃力量。

人物:市井烟火里的人文温度

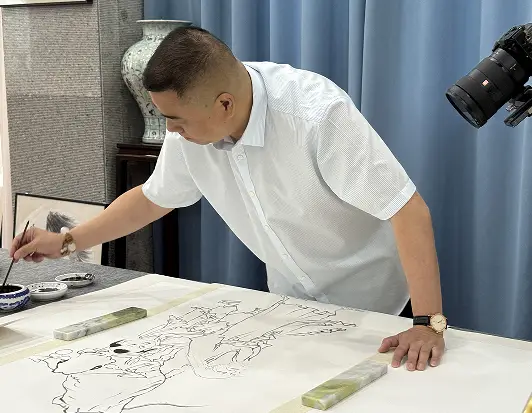

陈升栋的人物画拒绝宏大叙事,转而聚焦临夏市井的平凡面孔。《八坊茶馆》以“散点透视”构建空间,画中阿爷们围坐盖碗茶的场景,衣纹用“兰叶描”流畅勾勒,头巾与长袍的靛蓝色块在素净的背景中格外醒目,人物神态或悠然品茶、或侃侃而谈,茶桌下蜷缩的花猫与墙角的铜壶形成细节呼应,活脱脱一幅流动的临夏民俗画卷;《河州工匠》则刻画了砖雕艺人专注创作的瞬间,以“铁线描”细化艺人手部的筋骨纹理,背景用淡墨皴擦出砖雕纹样的轮廓,让观者透过笔触感受到传统手工艺人的匠心。而《开斋节上的孩童》更显童趣,朱砂点染的眉心、跳跃的动态线条,搭配清真寺穹顶的剪影,将民族节日的欢腾与地域文化的庄重融合得恰到好处。

笔墨之外:传统与当代的对话场域

在艺术馆的展厅设计中,陈升栋的作品与临夏元素形成互文——青砖铺就的地面呼应画中山石的皴法,回廊的木雕纹样与画作中的装饰性线条相映成趣。这种“画内画外皆临夏”的策展理念,让国画不再是挂在墙上的艺术品,而成为连接传统与当代的文化纽带。正如《丝路遗韵》系列中,他将敦煌壁画的飞天元素与临夏彩陶纹样解构重组,用泼墨技法表现丝路风沙,又以工笔细描勾勒驼队与商队,传统技法在当代视觉语境中焕发新生,恰似临夏这座古城在历史长河中的自我更新。

当观者的目光掠过这些作品,会发现陈升栋的笔墨不仅是技法的呈现,更是对地域文化的深度诠释。他让国画走出书斋,在临夏的土地上扎根,用山水的筋骨、花鸟的灵韵、人物的烟火,编织出一部属于西北的视觉史诗。而这座艺术馆,正是这部史诗最恰当的展映场——在这里,每一幅画都是打开临夏文化的一把钥匙,让墨韵丹青成为连接过去与未来的精神桥梁。