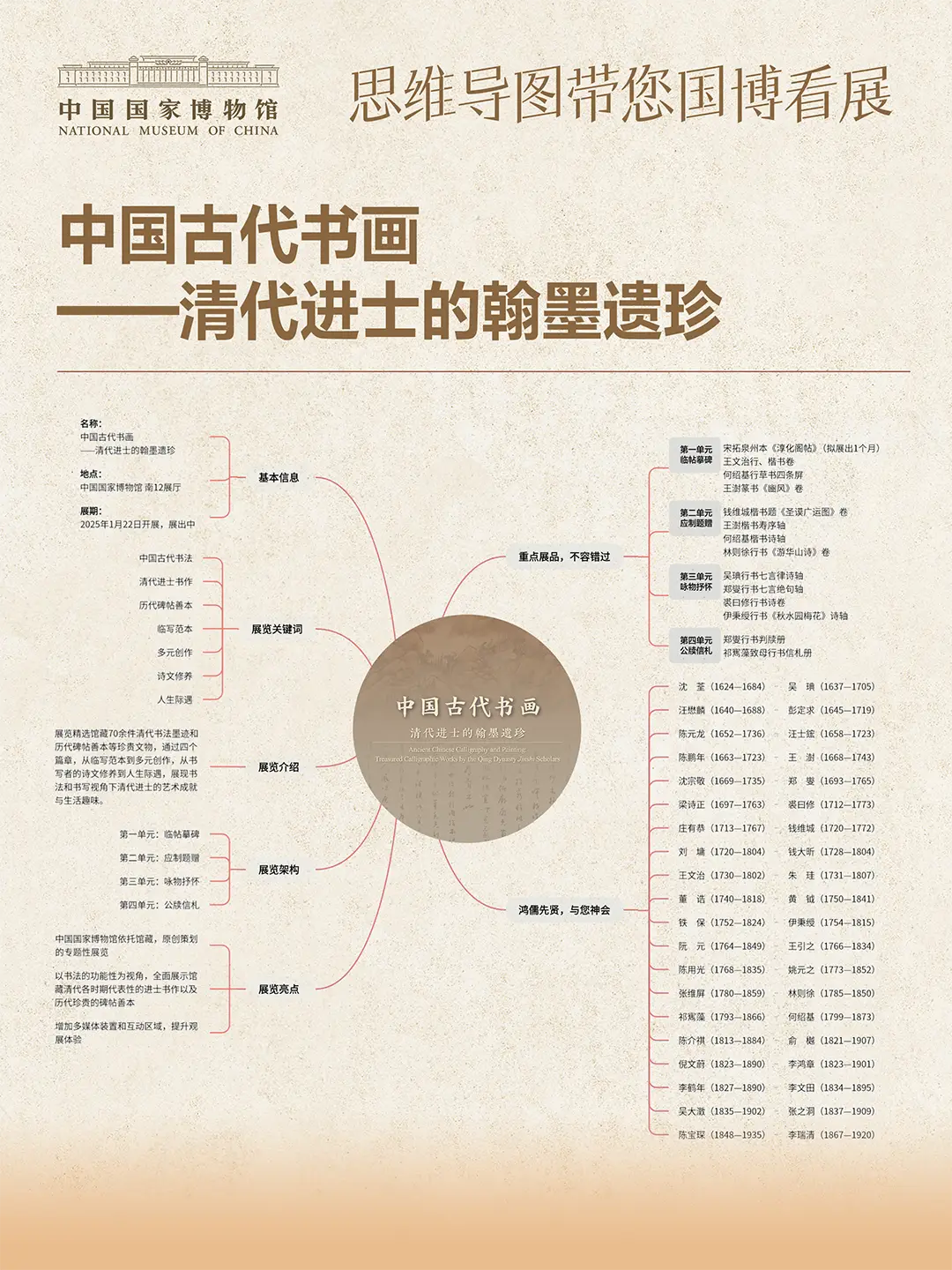

名称:中国古代书画——清代进士的翰墨遗珍

地点:中国国家博物馆 南12展厅

展期:2025年1月22日开展,展出中

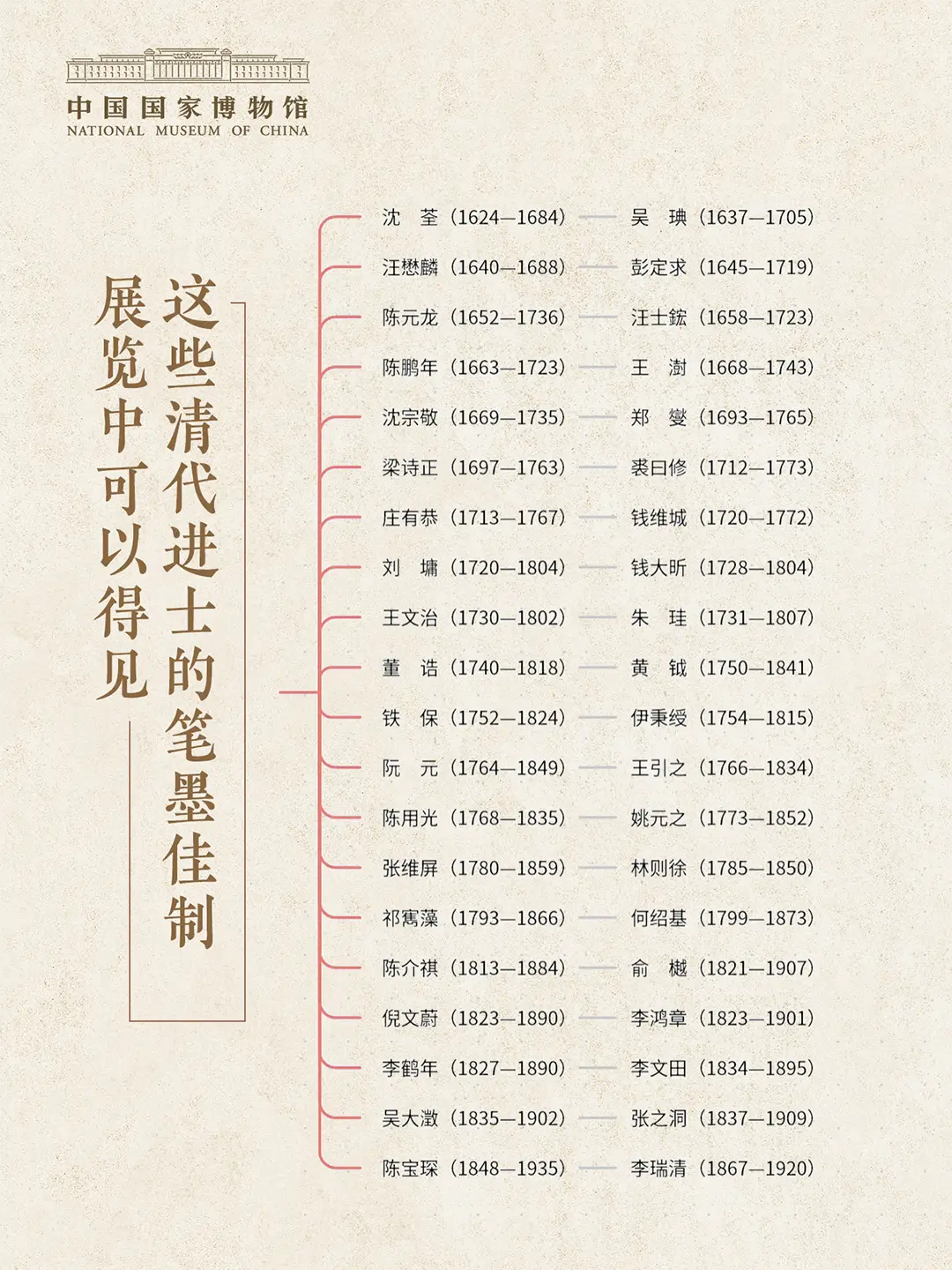

浓墨宰相刘墉、淡墨探花王文治、九省疆臣阮元、三代帝师祁寯藻、书法大家何绍基、清末重臣李鸿章……众多进士墨宝,每一幅都散发着独特魅力,尽显风流。

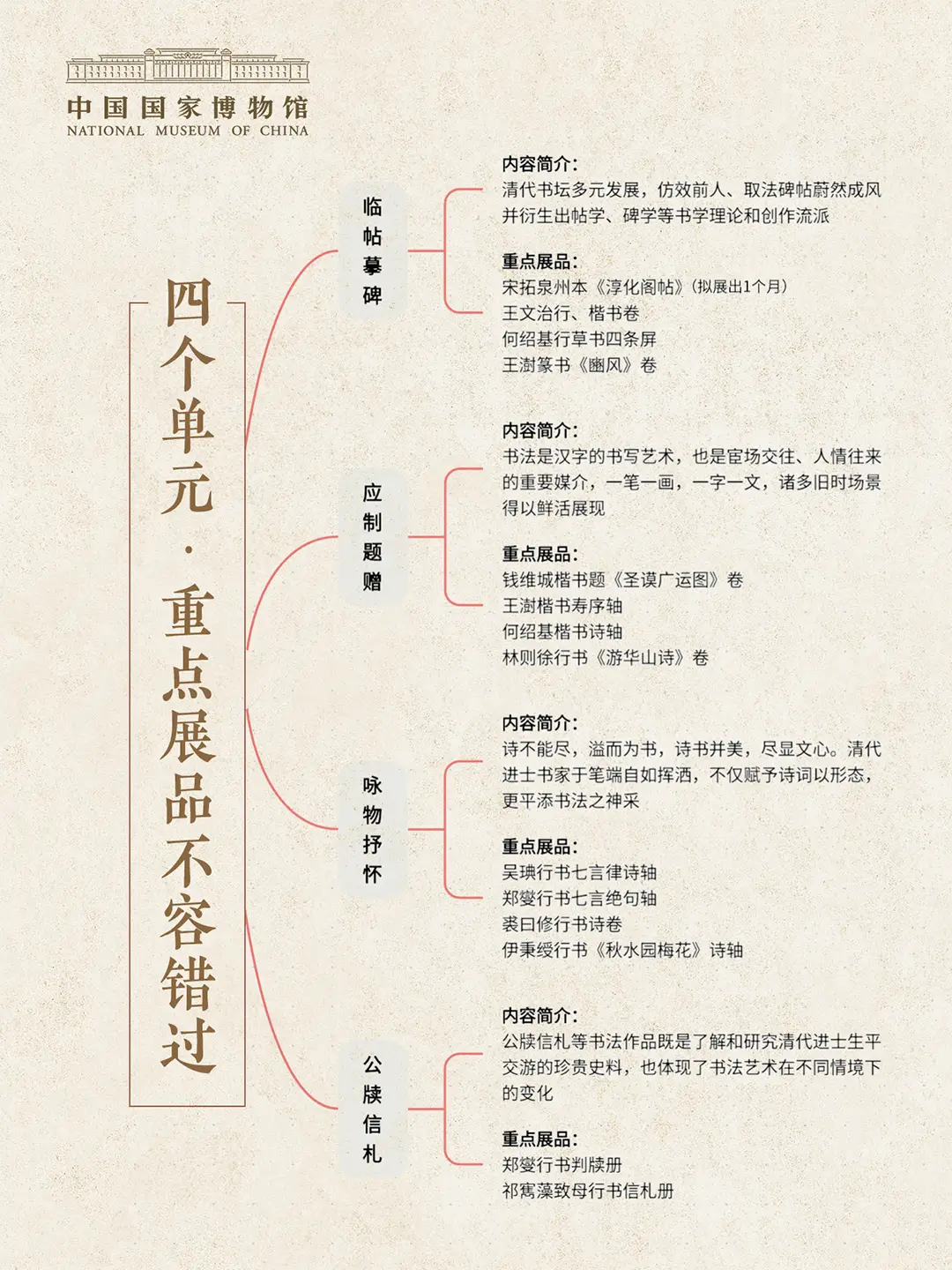

本期“中国古代书画”展览以“清代进士的翰墨遗珍”为主题,精选馆藏70余件清代书法墨迹和历代碑帖善本等珍贵文物,通过“临帖摹碑”“应制题赠”“咏物抒怀”和“公牍信札”四个篇章,从临写范本到多元创作,从书写者的诗文修养到人生际遇,展现书法和书写视角下清代进士的艺术成就与生活趣味。

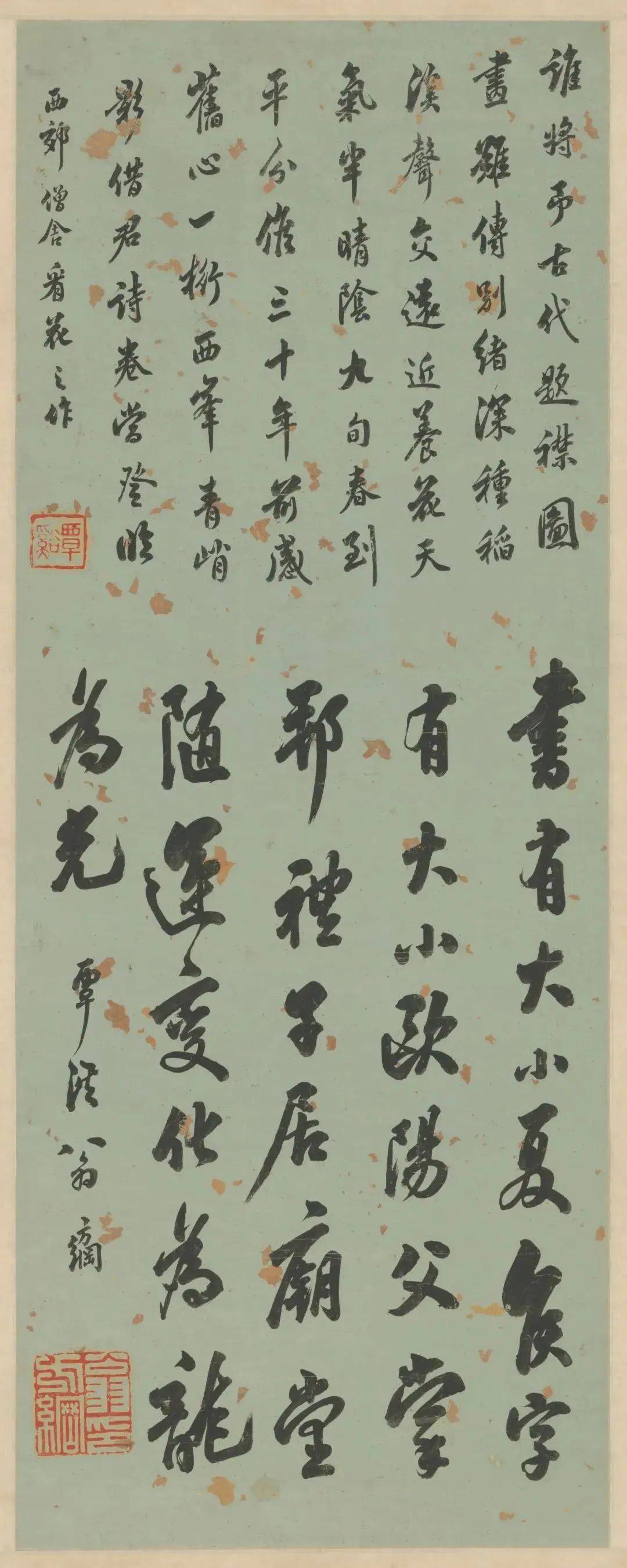

何绍基行草书四条屏

清代(1644—1911) 纸本

钱维城楷书题《圣谟广运图》卷

清乾隆二十五年(1760) 纸本

林则徐行书《游华山诗》卷

清道光二十二年(1842) 纸本

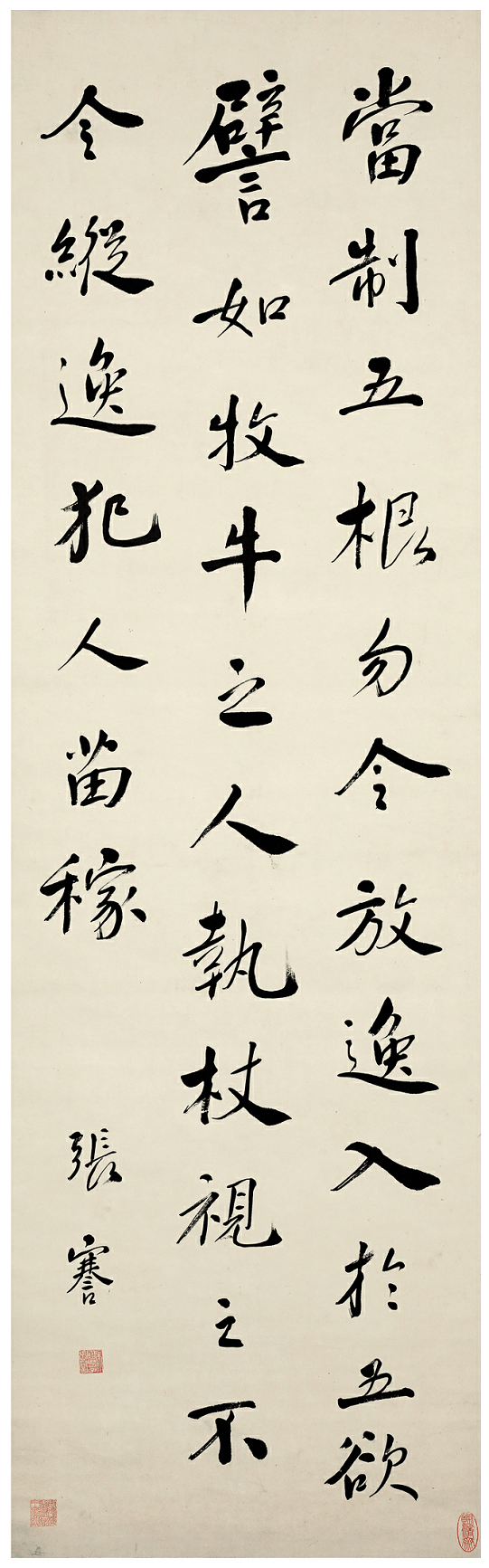

郑燮行书七言绝句轴

清乾隆二十九年(1764) 纸本

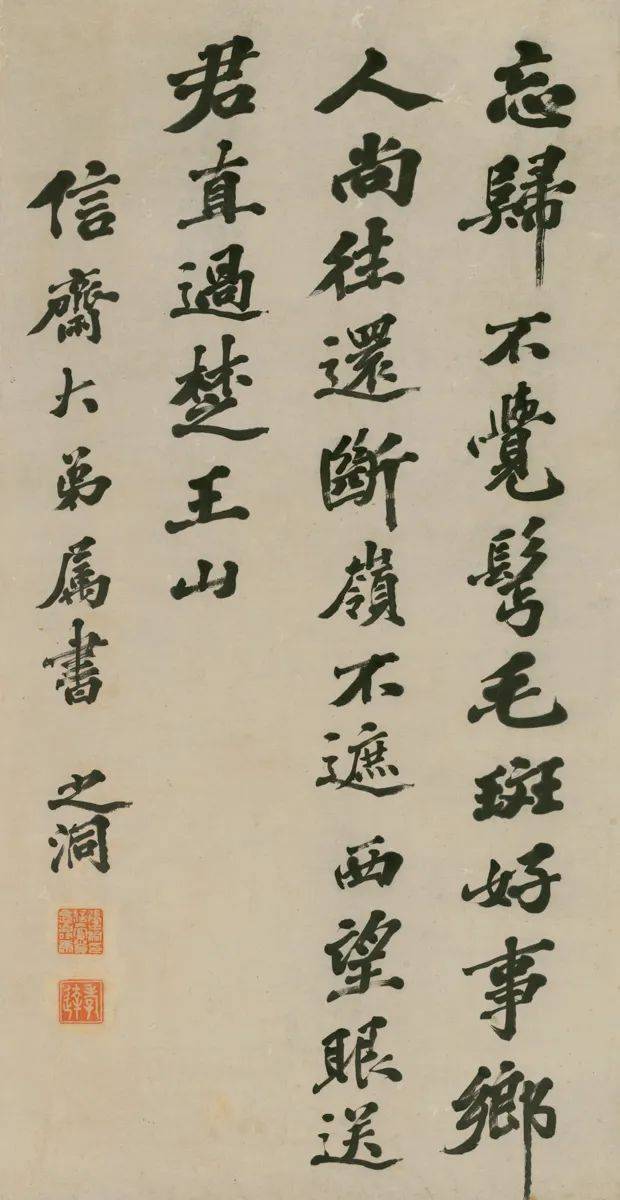

张之洞行书苏轼诗轴

清代(1644—1911) 纸本

释文:忘归不觉鬓毛斑,好事乡人尚往还。断岭不遮西望眼,送君直过楚王山。信斋大弟属书,之洞。

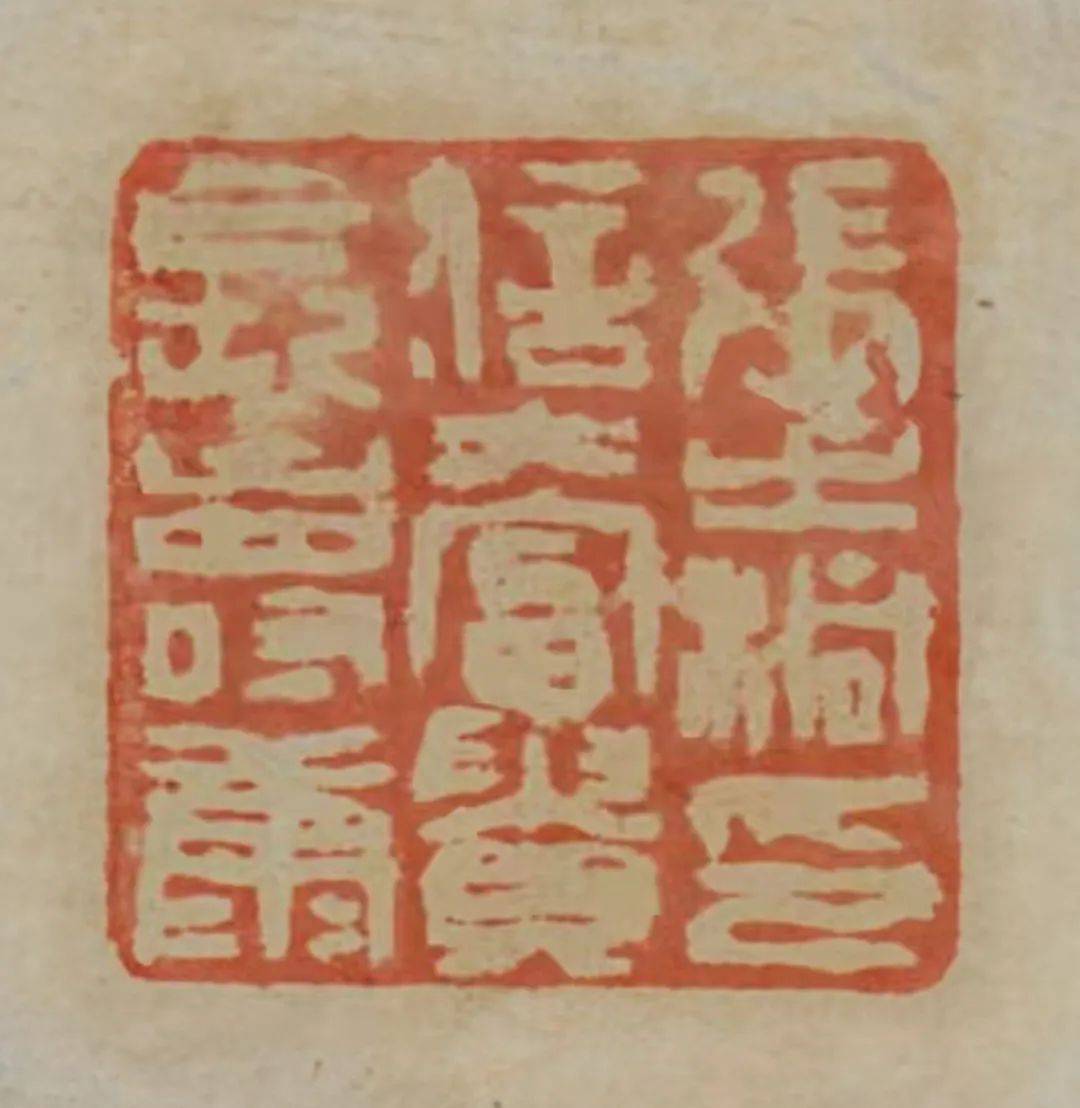

钤印:张之洞印信大富贵长寿康

张之洞(1837—1909),同治二年(1863)探花,晚清洋务派代表人物之一。此轴行书苏轼七绝《送蜀人张师厚赴殿试二首(其一)》。北宋神宗元丰二年(1079),苏轼时任徐州知州,眉州同乡张师厚特来拜谒以求举荐,后赴京殿试。辞行时,苏轼在云龙山放鹤亭为其饯行并赋诗相赠。张之洞书此诗赠亲友,有望其高中之意。

宋拓泉州本《淳化阁帖》

南宋(1127—1279) 纸本

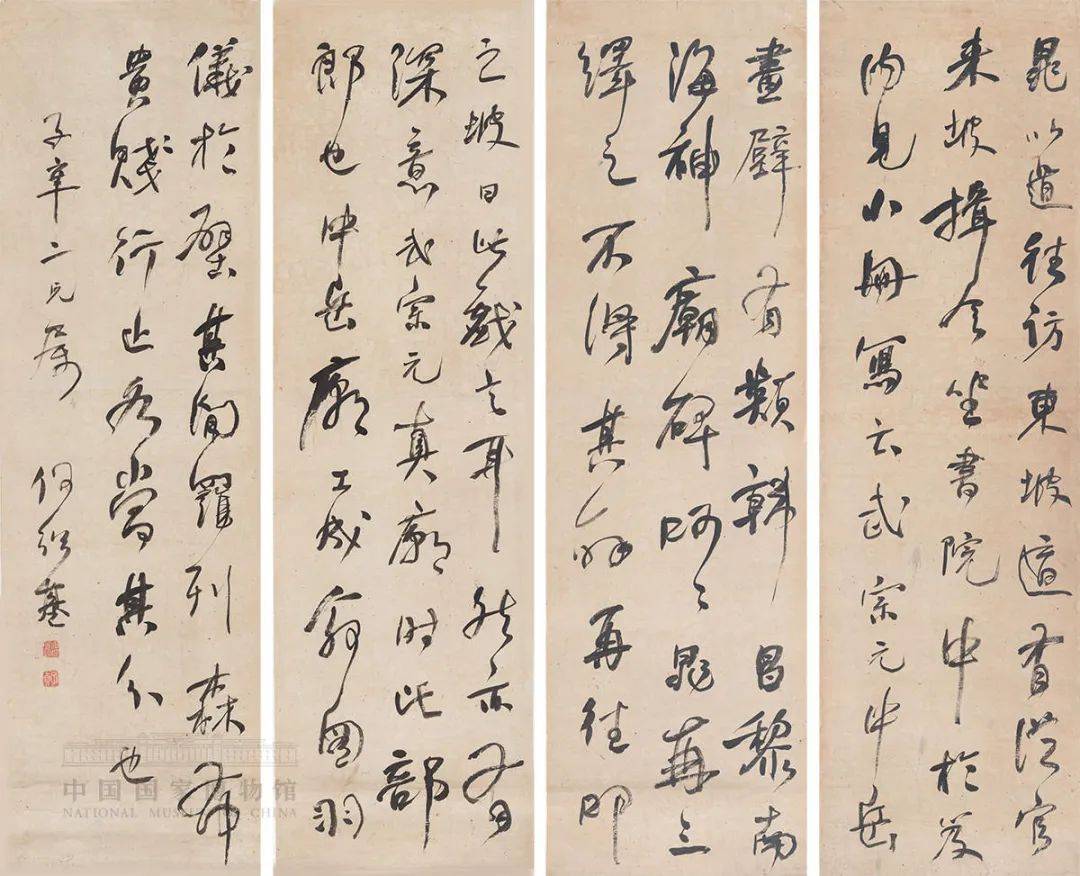

何绍基行草书四条屏

清代(1644—1911) 纸本

何绍基(1799—1873),道光十六年(1836)进士。其书法自成一家,上溯殷周金文、汉隶,下至六朝南北碑,皆心摹手追,草书尤为一代之冠。此行草书四条屏节录南宋范公偁《过庭录》中有关苏轼的记载。

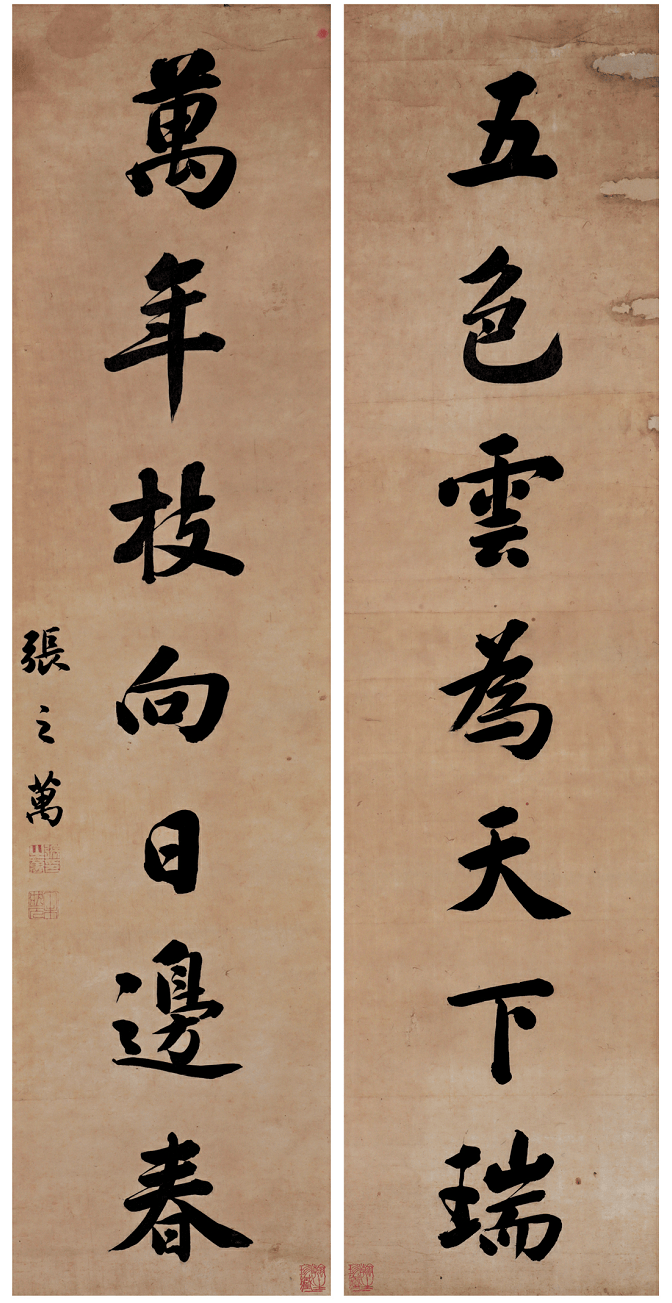

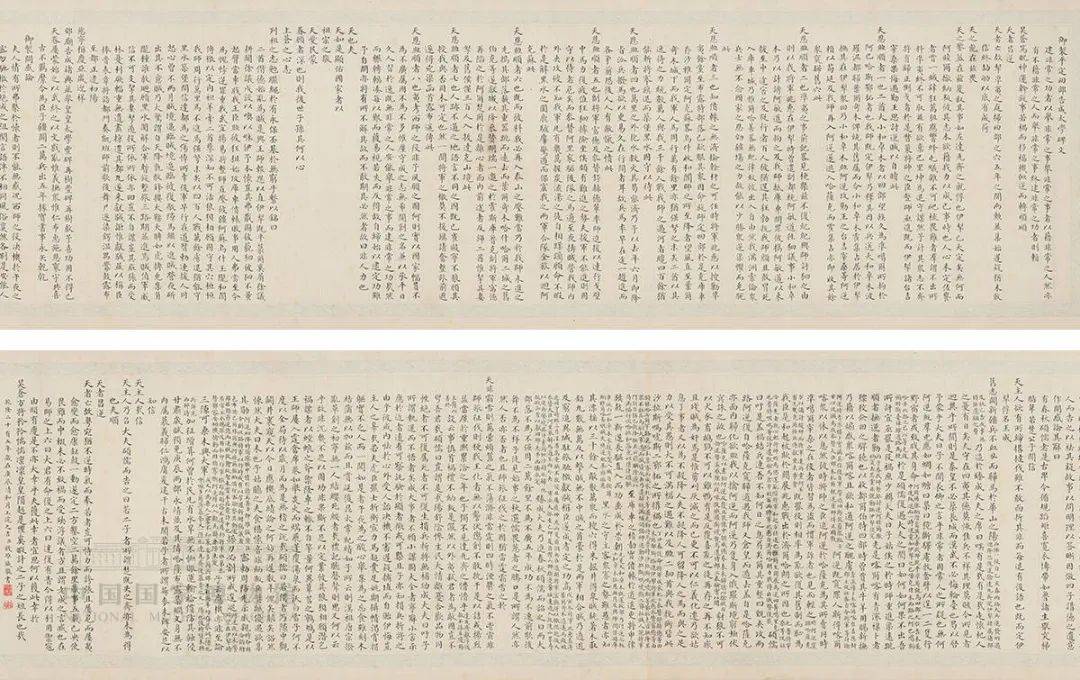

钱维城楷书题《圣谟广运图》卷

清乾隆二十五年(1760) 纸本

钱维城(1720—1772),乾隆十年(1745)状元,官至刑部侍郎,亦是乾隆帝极为赏识的宫廷画家。其书画俱佳,书法主师苏轼,工整精细,秀骨天成。乾隆二十四年(1759)十二月,清政府为纪念平定新疆回部大小和卓之乱,树平定回部告成太学碑于太学。次年四月,钱维城进上《圣谟广运图》卷,歌颂皇帝拓疆万里的伟大功绩。

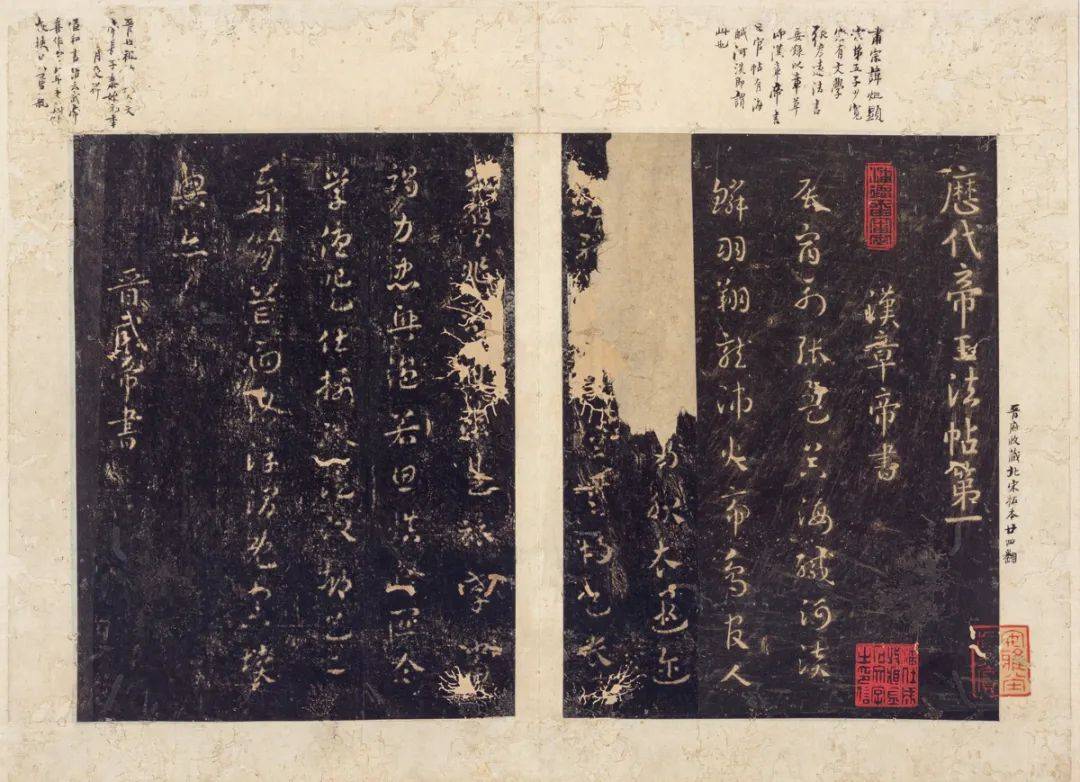

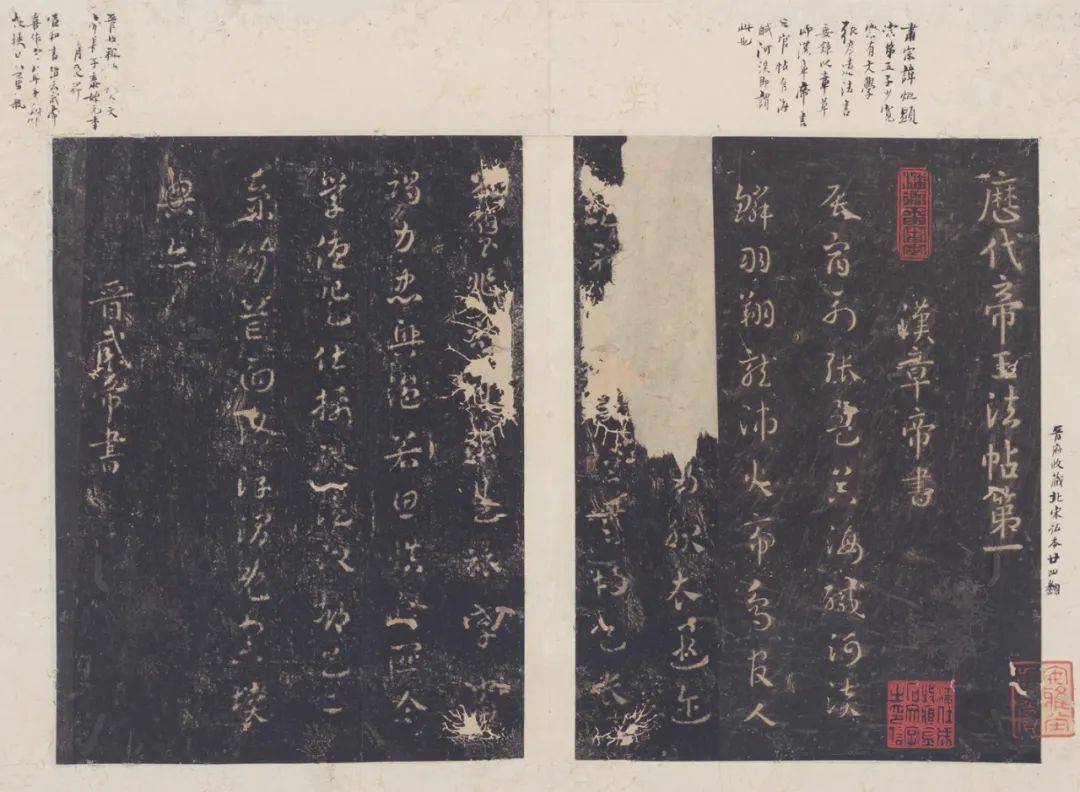

宋拓泉州本《淳化阁帖》(第一册)

南宋(1127—1279) 纸本

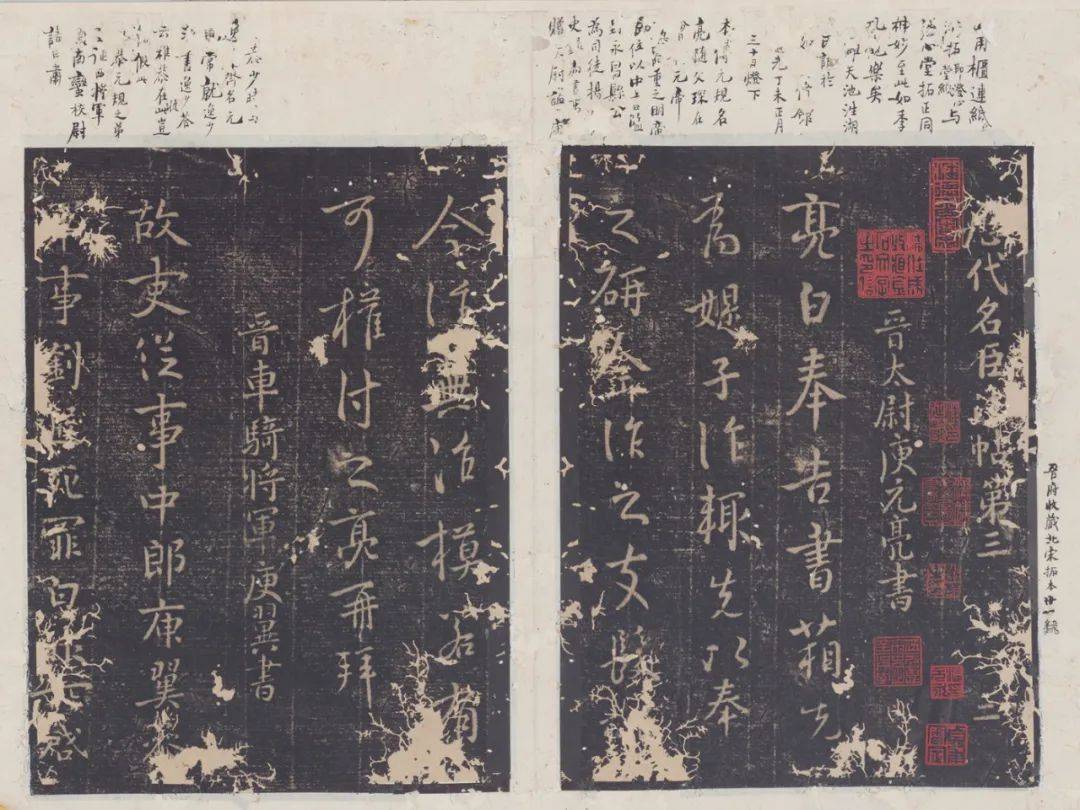

宋拓泉州本《淳化阁帖》(第三册)

南宋(1127—1279) 纸本

《淳化阁帖》全称《淳化秘阁法帖》,简称《阁帖》。北宋淳化三年(992),太宗赵光义命侍书王著编选内府所藏历代帝王、名臣、书家等墨迹镌刻成书。《淳化阁帖》共十卷,收录了先秦至隋唐一千多年的书法墨迹,是中国最早的一部历代法书汇刻丛帖,对于推动书法艺术的发展和文脉的延续产生了重大作用和影响,被后世推为帖学之祖。

《淳化阁帖》最初是以枣木刻成,但因木质不能持久,后翻刻甚多。其祖本业已失传,子本便成为最接近原作的版本。在诸多子本中,又以南宋泉州本最为出色。此帖即宋拓泉州本《淳化阁帖》。全帖基本上是由南宋的两个版本配成,大部分为南宋晚期拓本,麻纸呈黄色,墨色较浓,第三、六、九卷麻纸帘纹较宽,墨色较淡,笔画稍肥,当为南宋中期或偏早的拓本。

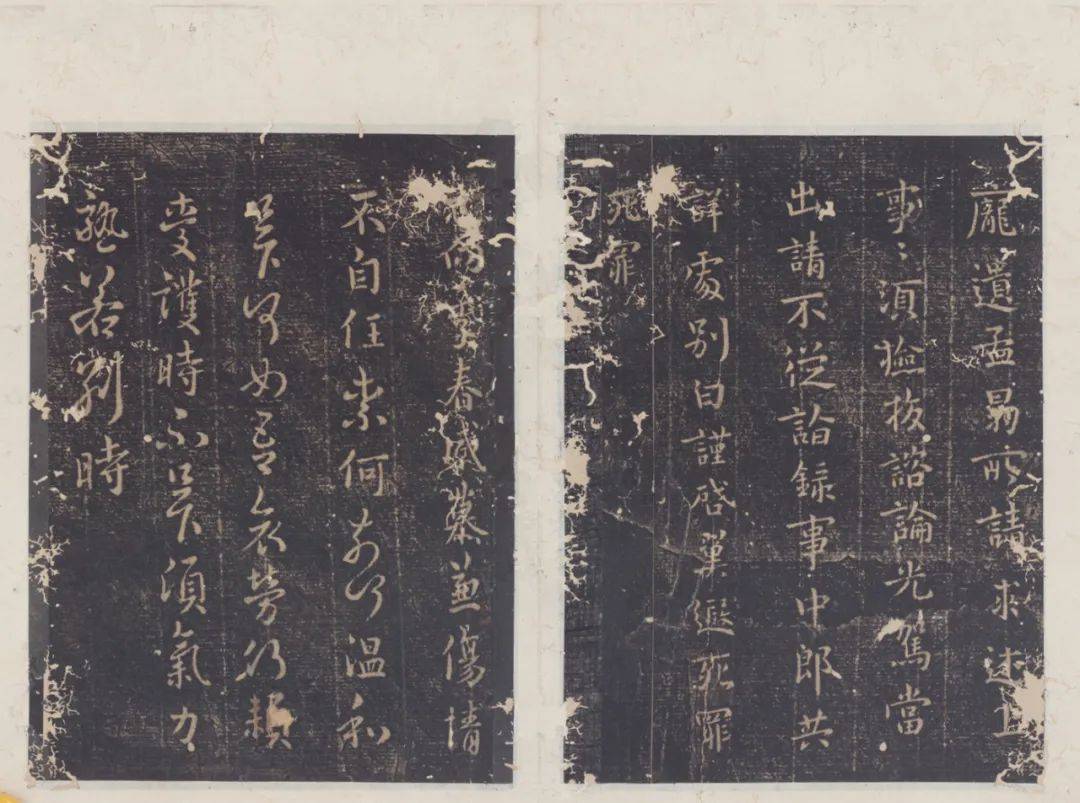

明拓《停云馆帖》(第一册)

明代(1368—1644) 纸本

明拓《停云馆帖》(第五册)

明代(1368—1644) 纸本

《停云馆帖》为丛帖,明嘉靖十六年(1537)刻第一卷,至嘉靖三十九年(1560)完成,收录晋代至明代88位书法家148种书法作品。由明代文徵明主持选集,文彭、文嘉摹勒,温恕、张简甫、吴鼒刻石。原石大多星散,嘉兴博物馆、无锡东林书院等处藏有少量刻石。

此《停云馆帖》为原石明拓本,册页装,历经朱逢泰、叶志诜、周莲、汪兆铨、漆琪生等人递藏。纸墨古香古色,字口细腻,装裱极佳,是一部不可多得的古代书法善本。