2025年3月31日下午,“力学力行·天津美术学院中国画学院教学课徒稿作品展”在天津美术学院美术馆隆重开幕。展览由天津美术学院主办,中国画学院与美术馆联合承办,汇集中国画学院历代艺术家的600余件课徒稿作品,时间跨度从1950年代至2025年,全面展现中国画学院书画教学七十余年的传承脉络与创新探索。

开幕式盛况:群贤毕至,共话传承

下午14:30,开幕式在天津美术学院中国画学院院长周午生教授的主持下拉开帷幕。周院长代表学院全体师生对各界嘉宾的到来表示热烈欢迎,并强调:“此次展览不仅是对学院教学文脉的梳理,更是对传统书画传承精神的致敬。课徒稿是技艺的载体,更是艺术灵魂的延续。”

出席本次活动的嘉宾包括:天津市美术家协会主席王书平、天津人民美术出版社社长杨惠东、天津美术馆馆长马驰、天津市美术家协会秘书长张福有、天津市书法家协会秘书长杨健君、天津市书法家协会副主席孟巍等艺术界领导;中国艺术研究院国画院山水工作室主任曾三凯、天津大学王学仲艺术研究所所长孙列、天津商业大学艺术学院副院长李安其、天津农学院艺术系主任张俊、天津职业大学艺术工程学院副院长孙卫祥、天津师范大学美术与设计学院美术系主任孙岩等学术机构代表;天津美术学院院长邱志杰、副院长寇疆晖等院校领导;陈冬至、霍春阳、李孝萱、陈福春、刘文生、喻建十等中国画学院老艺术家代表;张京生、王振德、何延喆、周世麟、吕培桓、郭雅希、马元、龚立君、李旺等学校老艺术家代表。此外,校相关处室负责人、各二级学院党政领导、系部主任、教师及学生代表,以及全国及天津市专家学者、艺术界同仁和新闻媒体代表也出席了活动。

致辞环节:薪火相传,寄望未来

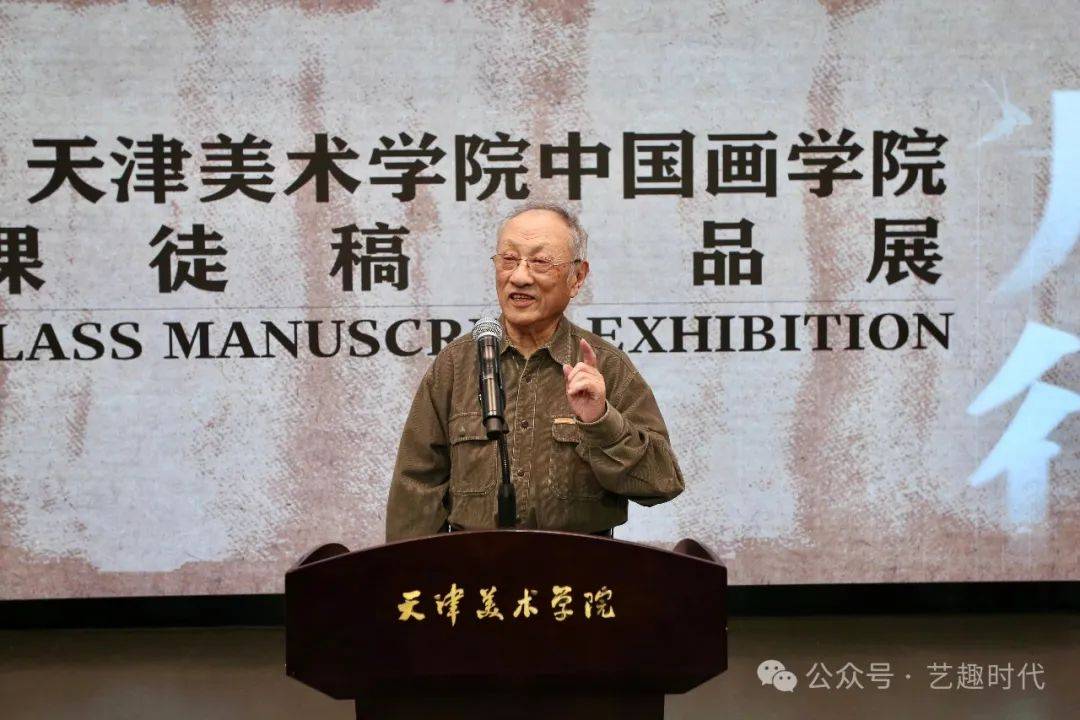

天津美术学院中国画学院院长周午生教授

周午生院长主持"力学力行"教学课徒稿作品展开幕式并致辞,他指出本次展览系统梳理了中国画学院教学文脉,展现了学院深厚的历史积淀,体现了严谨治学的教学传统。课徒稿凝聚了几代教师的教学思考与艺术修养,既是艺术传承的重要载体,更为未来教学发展提供了宝贵文献资料。他强调,展览不仅是对历史的回顾,更能启发青年学子深入理解中国画传承的真谛。

天津美术学院陈冬至教授

陈冬至教授强调中国画的核心在于"写意"精神,而非单纯技术。他指出,尽管AI技术发展迅猛,能够生成文字、图像甚至诗歌,但艺术的核心是艺术家独特的情感与灵魂表达,这是机器无法替代的。他呼吁年轻学子重视书法修养,因中国画与书法一脉相承,笔墨功夫直接影响艺术高度。同时,他提出艺术家成功的三大要素:天赋、机遇和执着坚持,并勉励教师坚守育人责任,传承中国画的艺术精髓。

天津美术学院霍春阳教授

原中国画系主任霍春阳教授指出,中国画教学必须重视"规矩",而非盲目追求突破。他表示,近年来受西方思潮影响,部分人推崇"推翻传统"的口号,实则是艺术认知的误区。中国画与诗词、戏曲一样,拥有严谨的法度,体现出传承的重要性。霍春阳教授认为,真正的创新并非打破规矩,而是在传统基础上深化理解,以规矩为阶梯,才能实现艺术的升华。他呼吁师生回归中国画本源,在坚守中寻求发展。

天津市美术家协主席王书平先生

天津市美术家协会主席王书平高度评价展览意义。他指出,课徒稿作为中国画教学的重要载体,凝聚了几代教师的心血,不仅呈现精湛技法,更承载着深厚的文化精神和民族艺术特色。作为美院校友,王书平深情回忆课徒稿对其艺术启蒙的关键作用,强调这些珍贵资料对理解中国画本质具有重要意义。他期待展览能推动中国画教学发展,并勉励广大美术工作者深入生活、扎根人民,创作更多展现时代精神的优秀作品。

天津美术学院李孝萱教授

原中国画学院院长李孝萱教授指出中国画发展既要尊重传统程式,更需注入时代新意,若仅固守成规必将失去活力。他以天津画坛技术精湛却难出大师的困境为例,认为过度追求技法导致精神境界缺失。同时面对"笔墨当随时代"的理念,他提醒艺术界需保持清醒认知,在创新同时要以敬畏之心对待传统。发言最后,他特别肯定现任领导为学校带来的新气象,使教学回归健康轨道。

天津美术学院张京生教授

张京生教授以独特视角解读展览价值。这位80多岁的老教授坦言,展览呈现的"素颜之美"令他深受感动,在当前美颜泛滥的时代更显珍贵。他分享了自己从国画前辈处领悟的艺术真谛,特别提到王颂馀教授关于"势"的美学观点。张教授建议艺术家们重新研习艺术起源理论,认为通晓艺术发展脉络方能解决当下诸多争议。他高度评价课徒稿展对艺术本质的回归,为创作者指明了前进方向。

天津美术学院邱志杰院长

邱志杰院长在课徒稿展开幕式上发表重要讲话,他指出,课徒稿传统体现了中国艺术教育独特的师徒授受模式,与西方学分制形成鲜明对比。邱院长强调,中国的美术学院应当在国际艺术教育体系中彰显自身特色,建议将课徒稿研究提升为教育部人文社科课题,并筹划全国巡展。他特别提到,在数字化时代,国画学院应善用视频等新技术手段,同时坚守传统文人艺术的传承方式,将古老智慧转化为当代学术成果。这一创新性提议获得在场师生热烈响应。

展览圆满开幕,与会专家共同合影留念。

展览亮点:多维视角下的艺术传承

1. 七十年教学历程的全景展现

展览以时间轴为线索,串联起学院自1950年代至今的课徒稿精华,从泛黄的历史手稿到充满实验性的当代创作,完整呈现中国书画技法与审美观念的代际演变。

2. 创作过程的真实还原

展品聚焦艺术教学的“幕后”,通过课堂手稿、研究笔记与修复记录,揭开从构思到落笔的完整脉络。手稿旁的注释、技法分解的图示,甚至修复痕迹的对比,让观众直观感受艺术家对细节的雕琢与技艺传承的严谨。

3. 三代艺术家的传承与突破

老一辈艺术家以程式化语言守护传统精髓,笔墨间尽显东方美学的内核;

中生代艺术家在继承中探索,将传统技法融入现代表达;

青年一代大胆跨界,通过非传统载体与抽象语言重构古典命题,展现艺术创新的无限可能。

4. 学术与技艺的深度交融

展览结合文献与作品,以现代视角解构传统:从历史课徒稿的对比研究,到科学化分析笔墨、色彩的物理特性,揭示传统艺术中隐含的理性逻辑,为观众打开一扇理解古典美学的“新窗口”。

教师作品(按年龄排序)

李鹤筹 《麻雀课稿》 34cmx34cm 纸本设色 1960年

秦仲文 《双松画法》 45cmx71cm 纸本设色 1959年

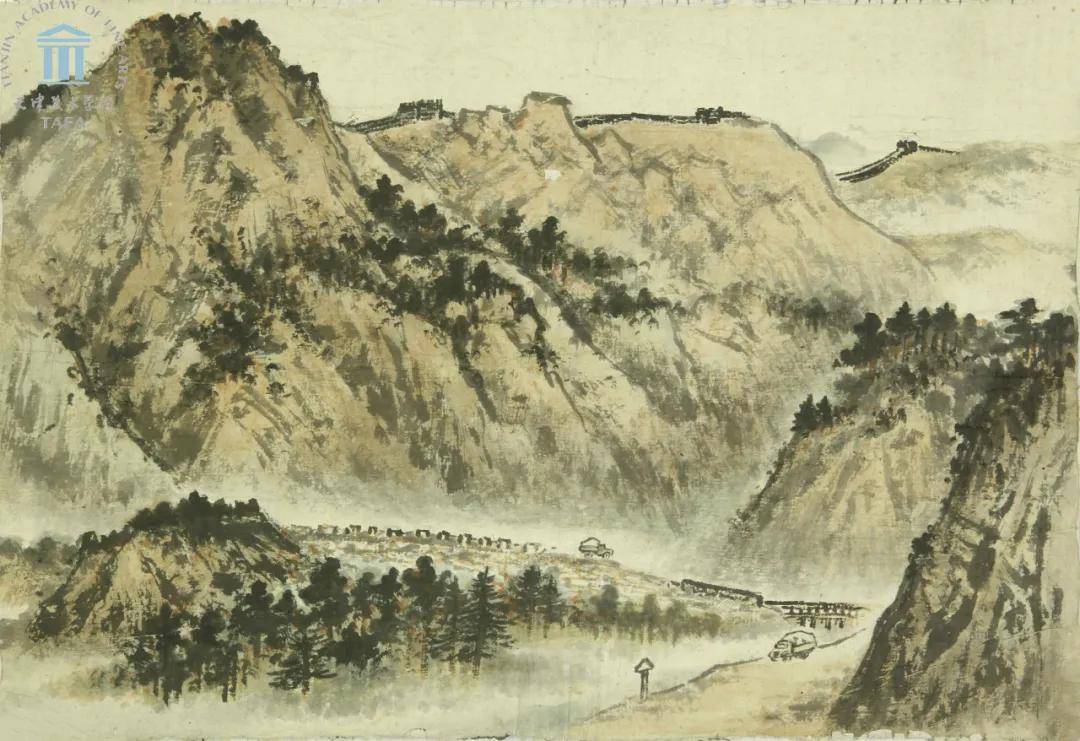

王颂馀 《塞北云山画法》 51cmx35cm 纸本设色 1950年代

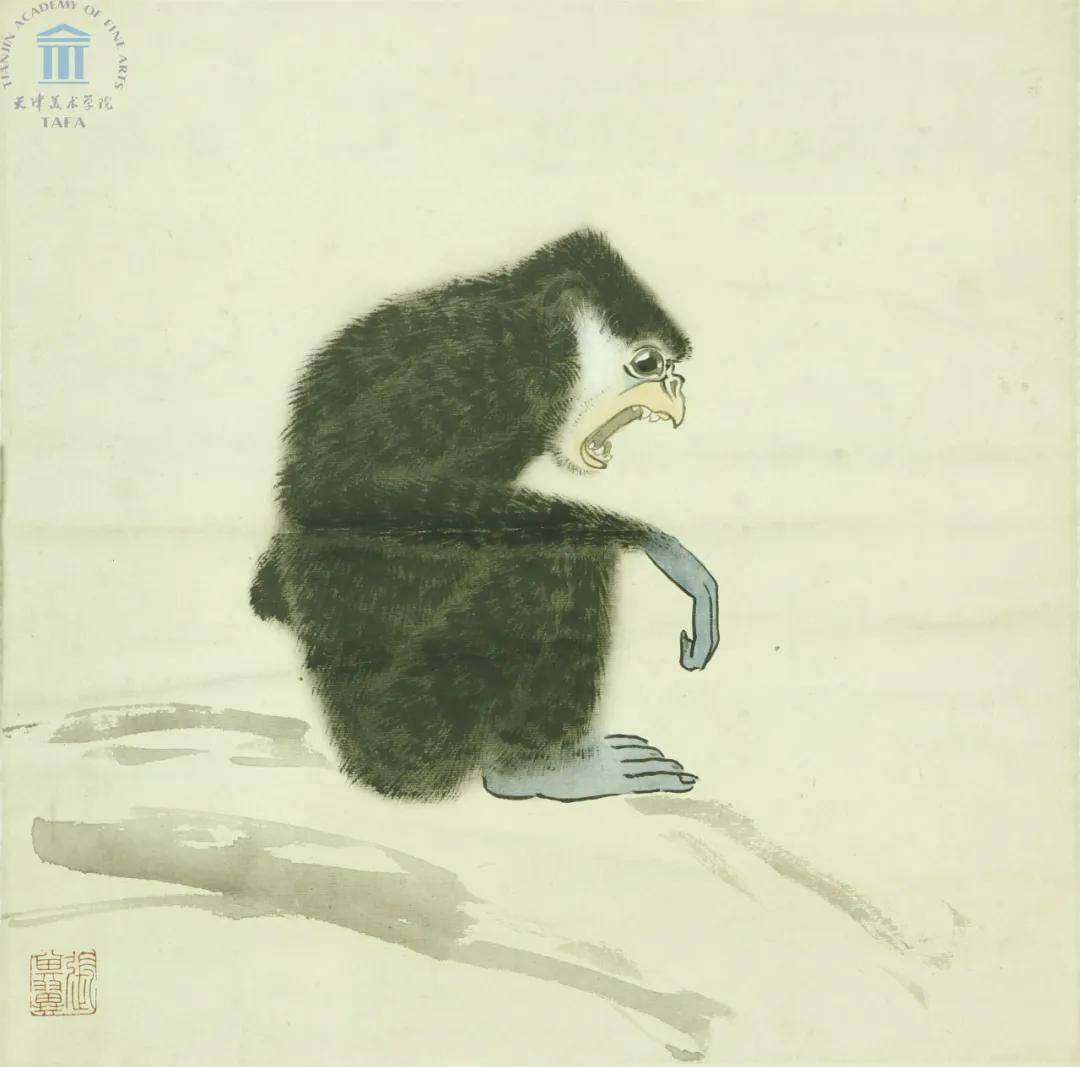

张其翼 《猿猴课徒稿》 34cmx34cm 纸本设色 1950年代

萧朗 《禽鸟课稿》 40cmx50cm 纸本设色 1980年代

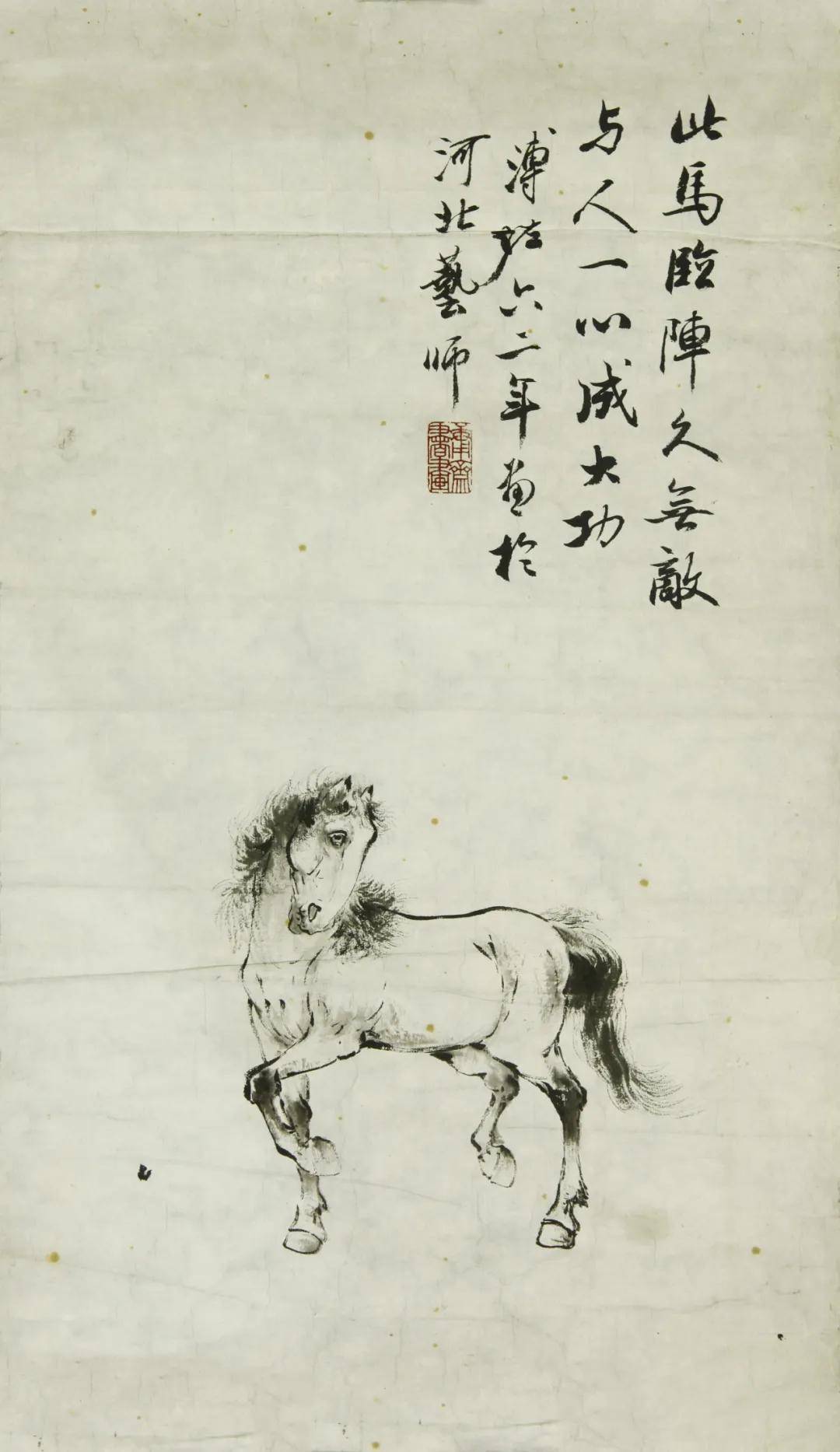

溥佐 《水墨走马图》 28cmx48cm 纸本水墨 1962年

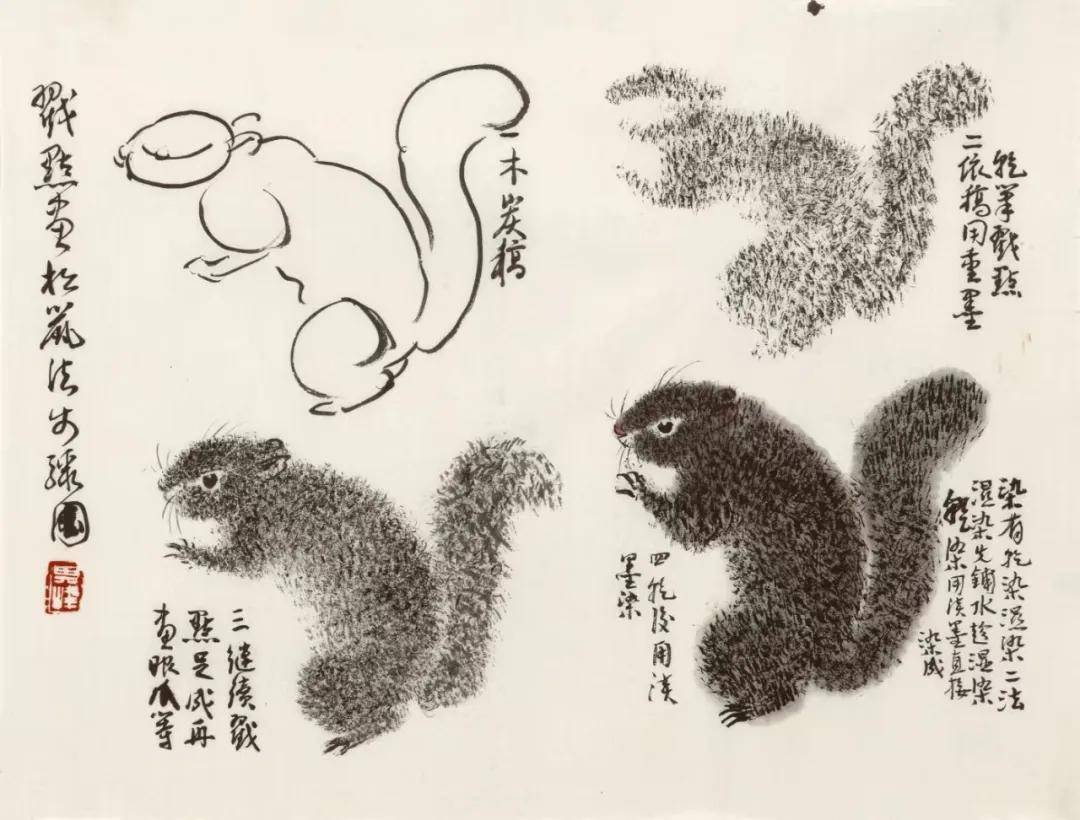

孙其峰 《松鼠课稿》 35cmx45cm 纸本水墨 1980年代

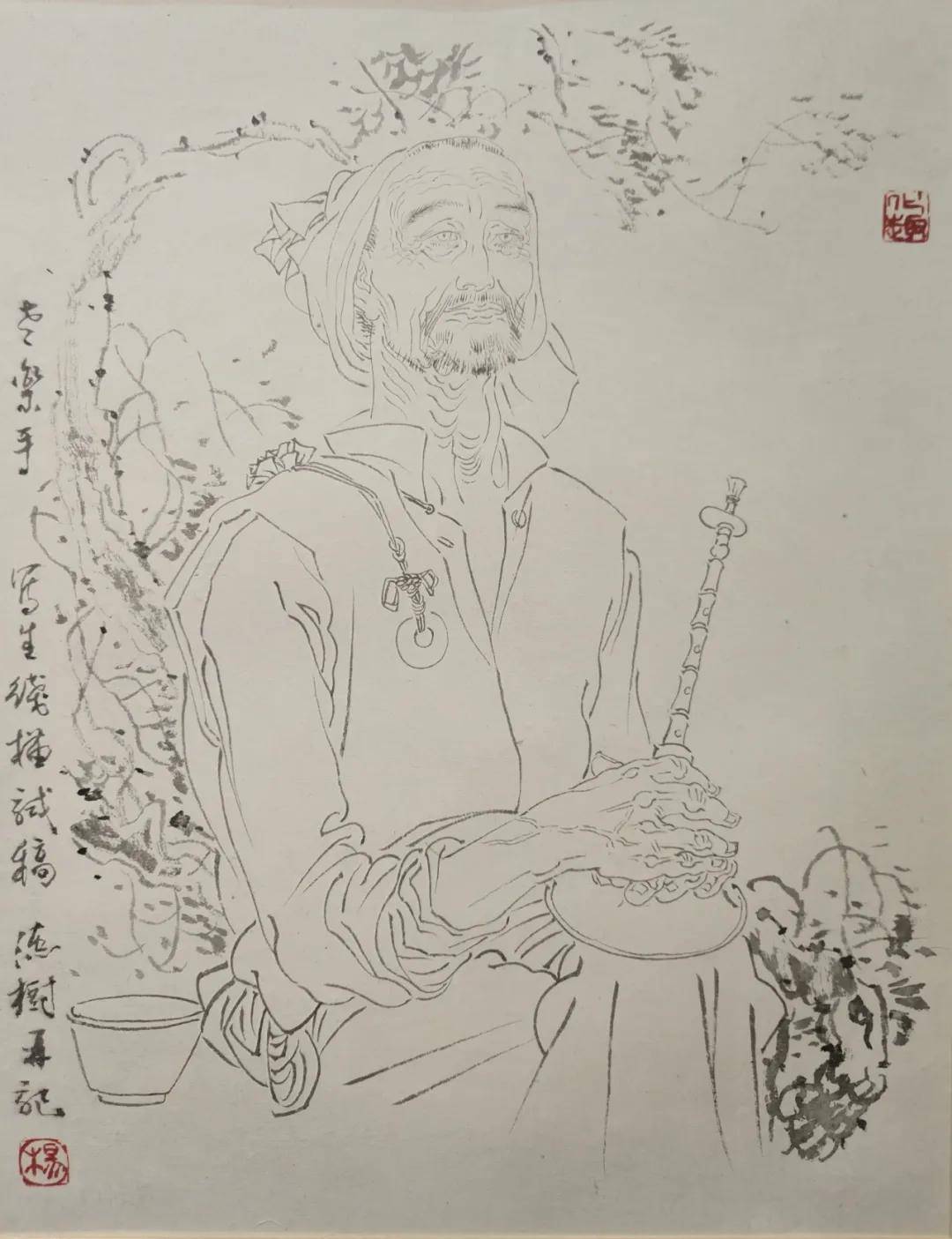

杨德树 《老乐手》 28cmx36cm 纸本水墨 1992年

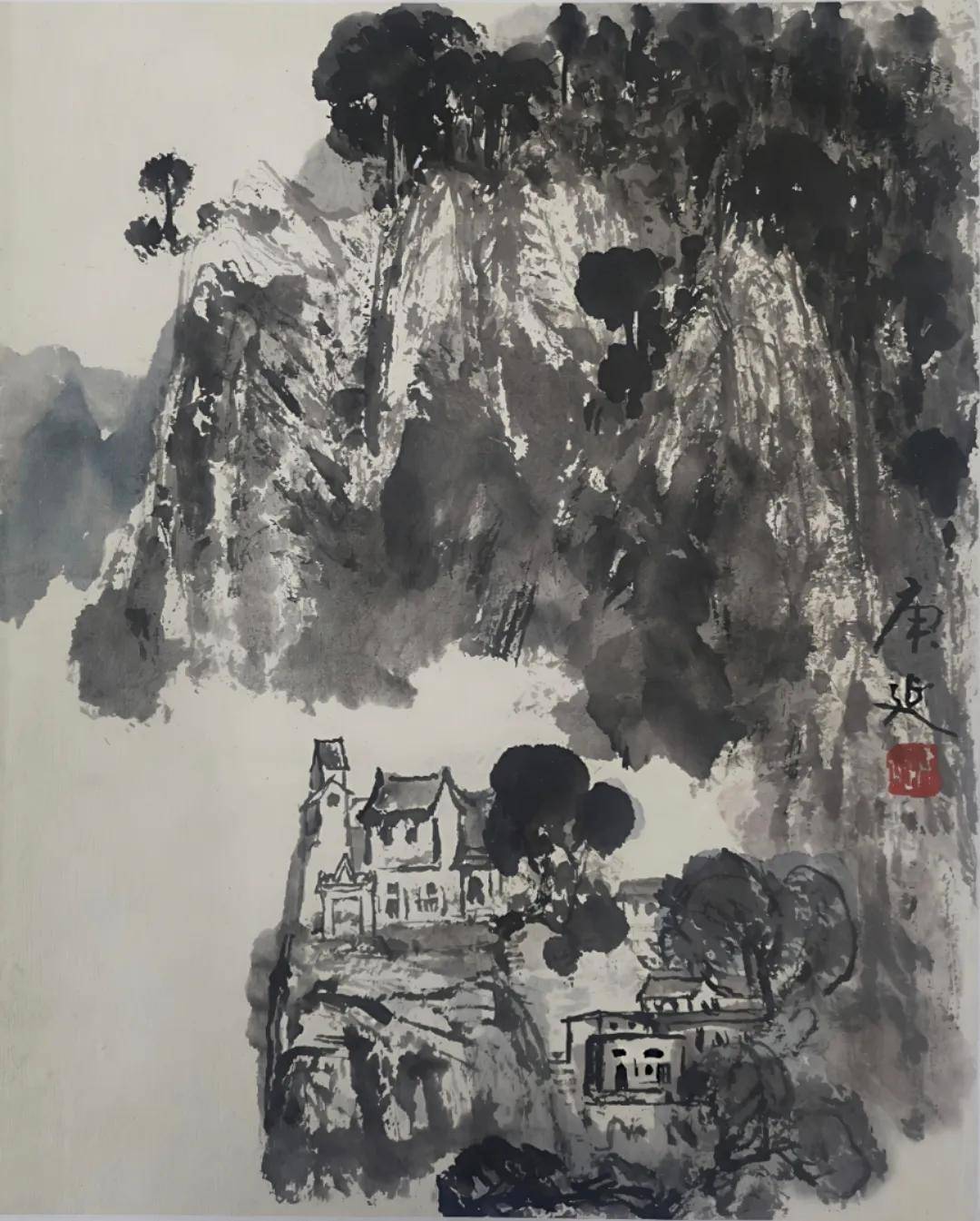

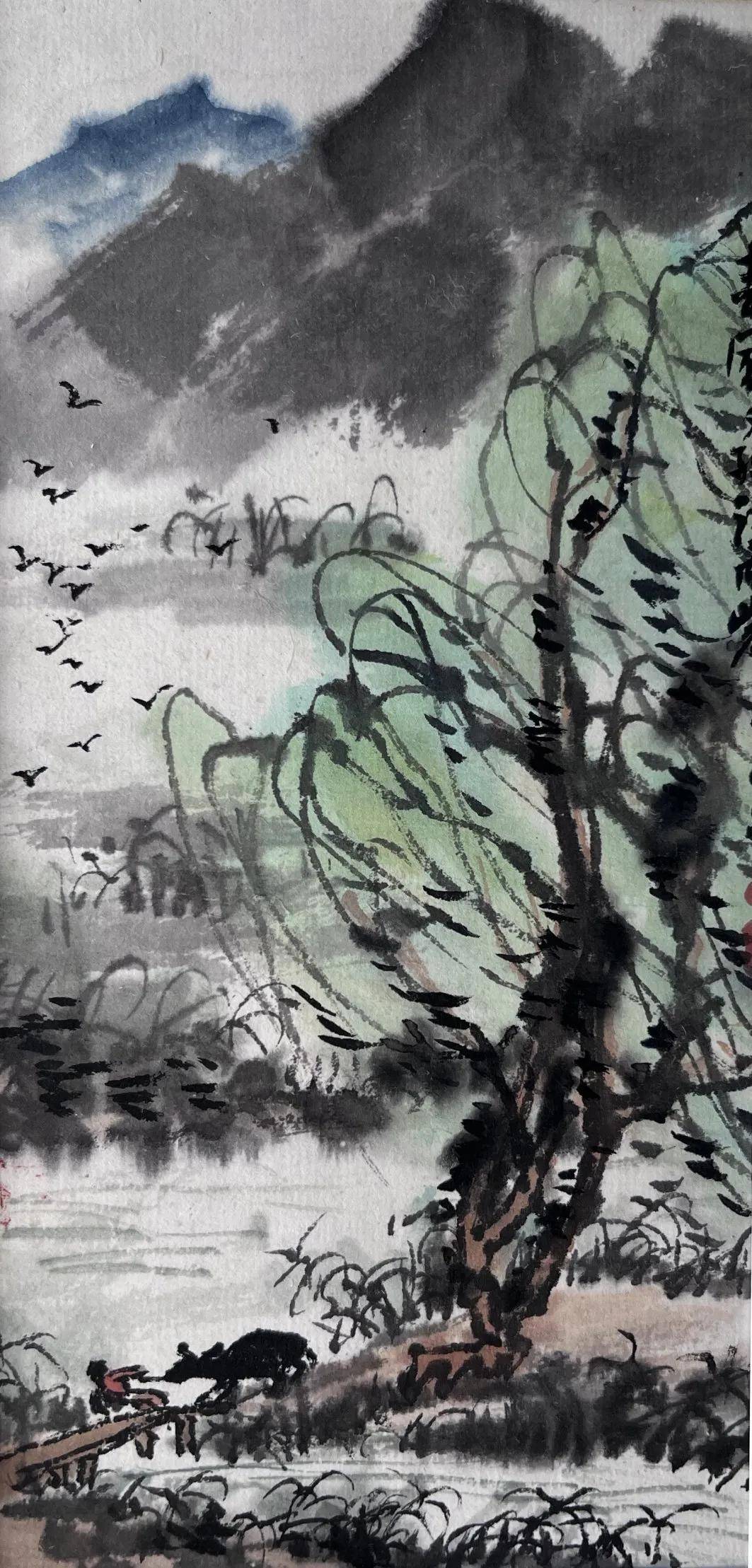

白庚延 《山水课稿》 30cmx40cm 纸本水墨 1980年代

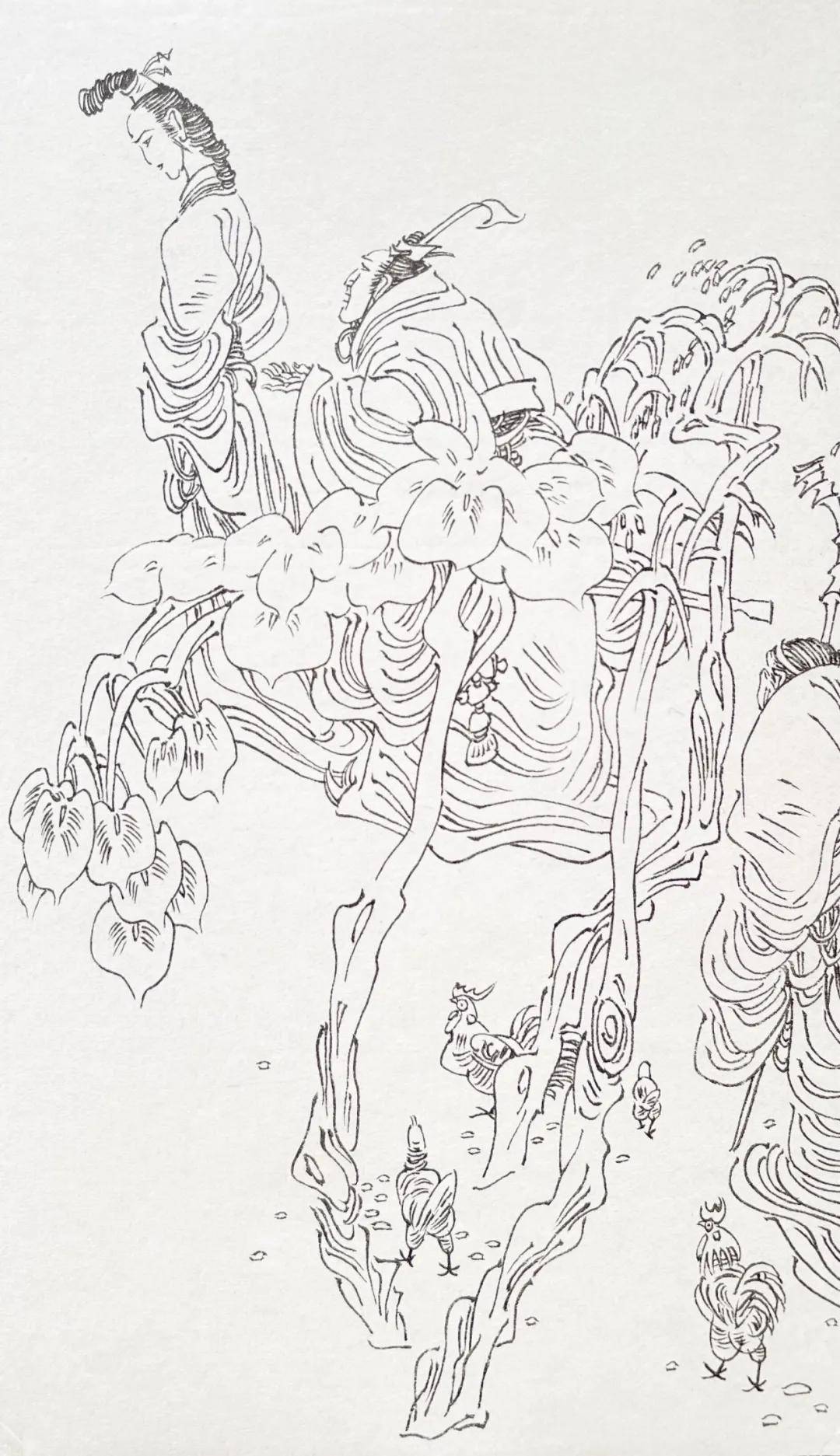

陈冬至 《秋胡戏妻》 20cmx30cm 纸本线描 1982年

吕云所 《牧牛图课稿》 30cmx14cm 纸本水墨 1990年代

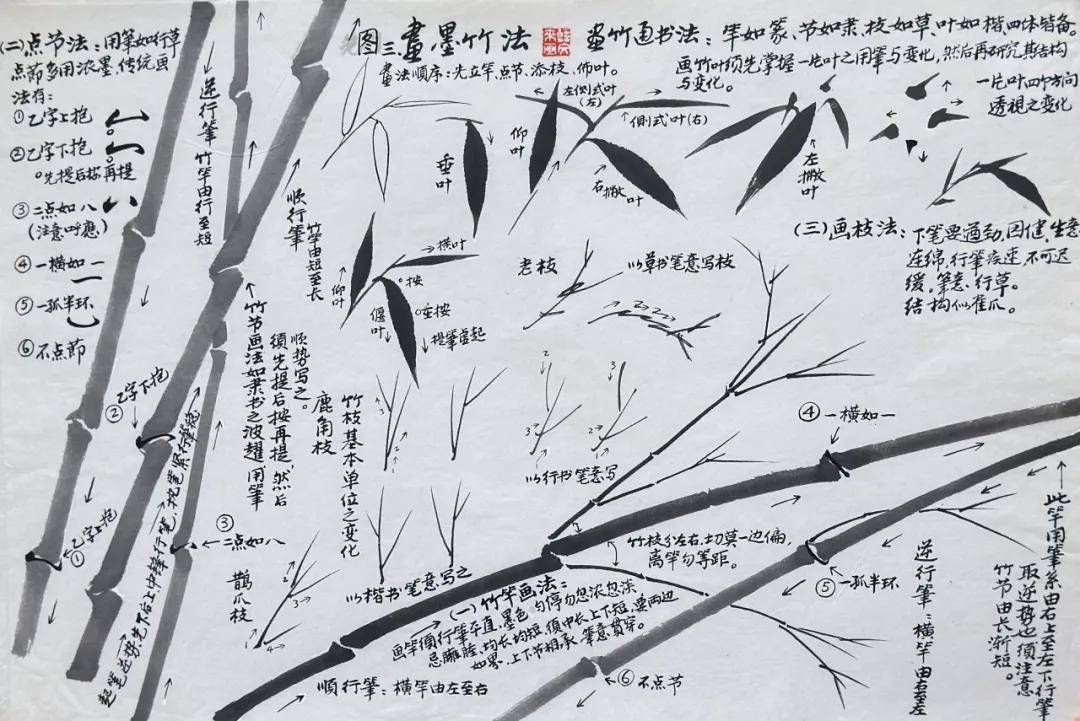

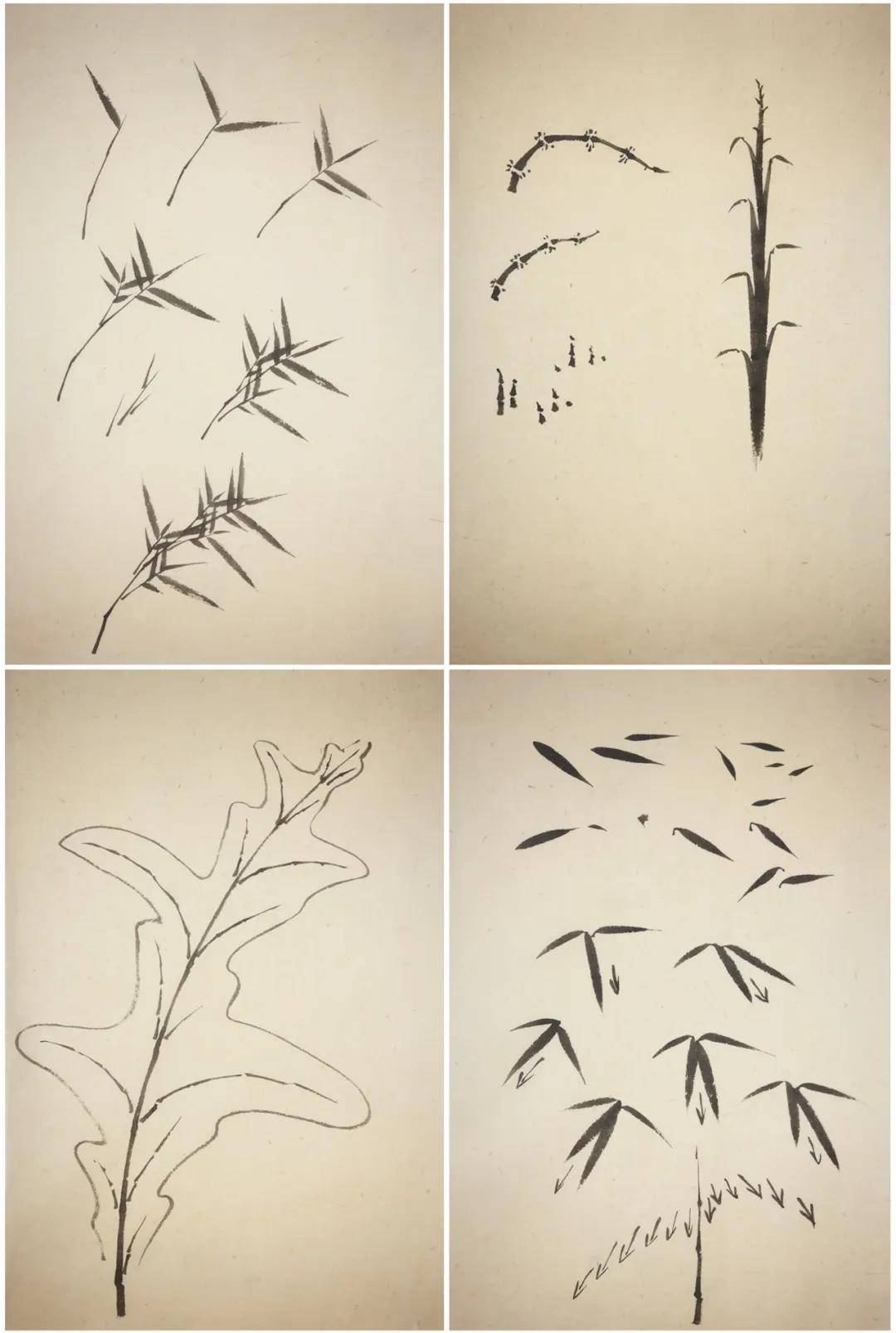

韩文来《墨竹课稿》 60cmx40cm 纸本水墨 1980年代

霍春阳 《鸟的画法》 68cmx45cm 纸本水墨 2024年

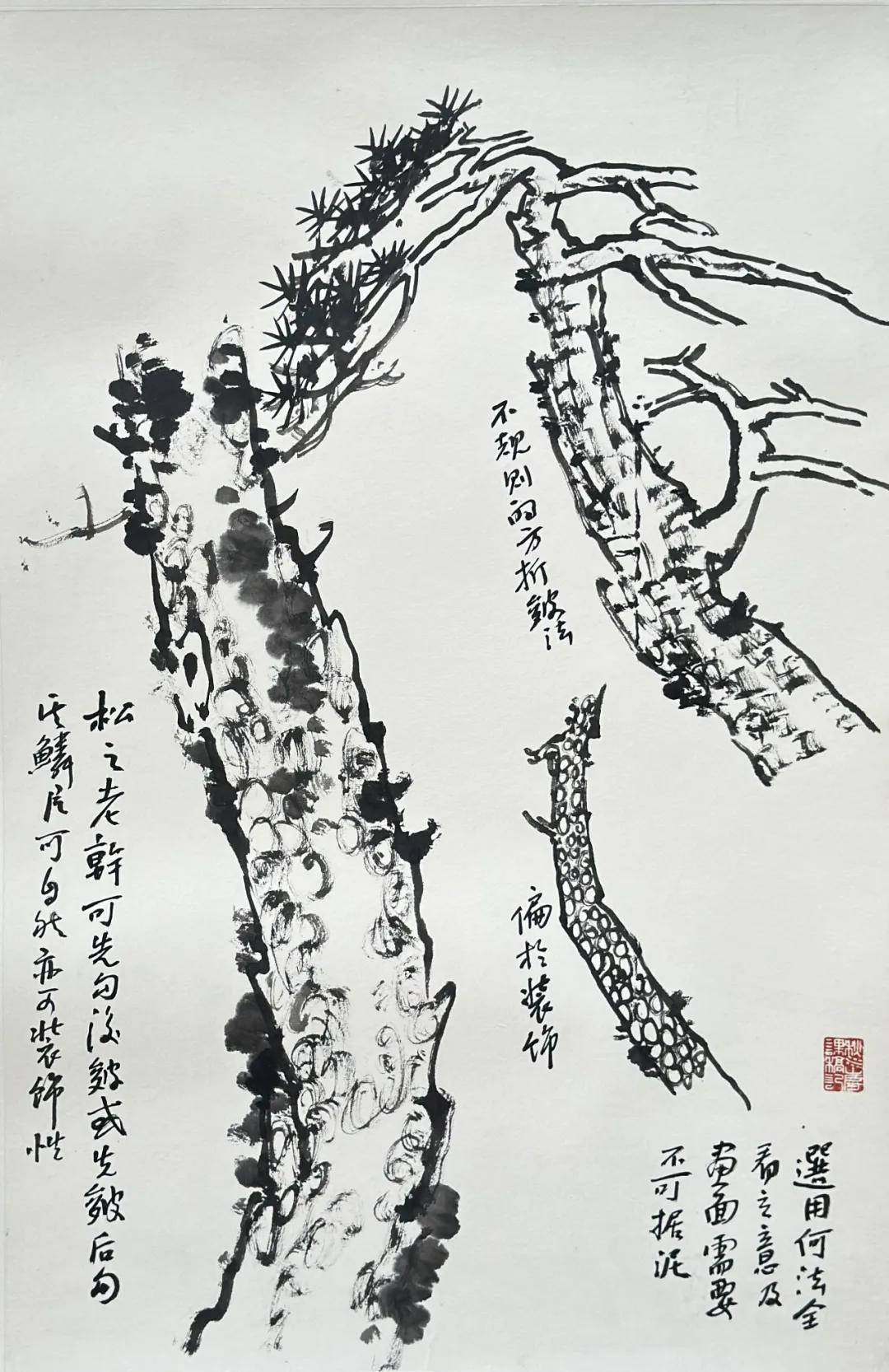

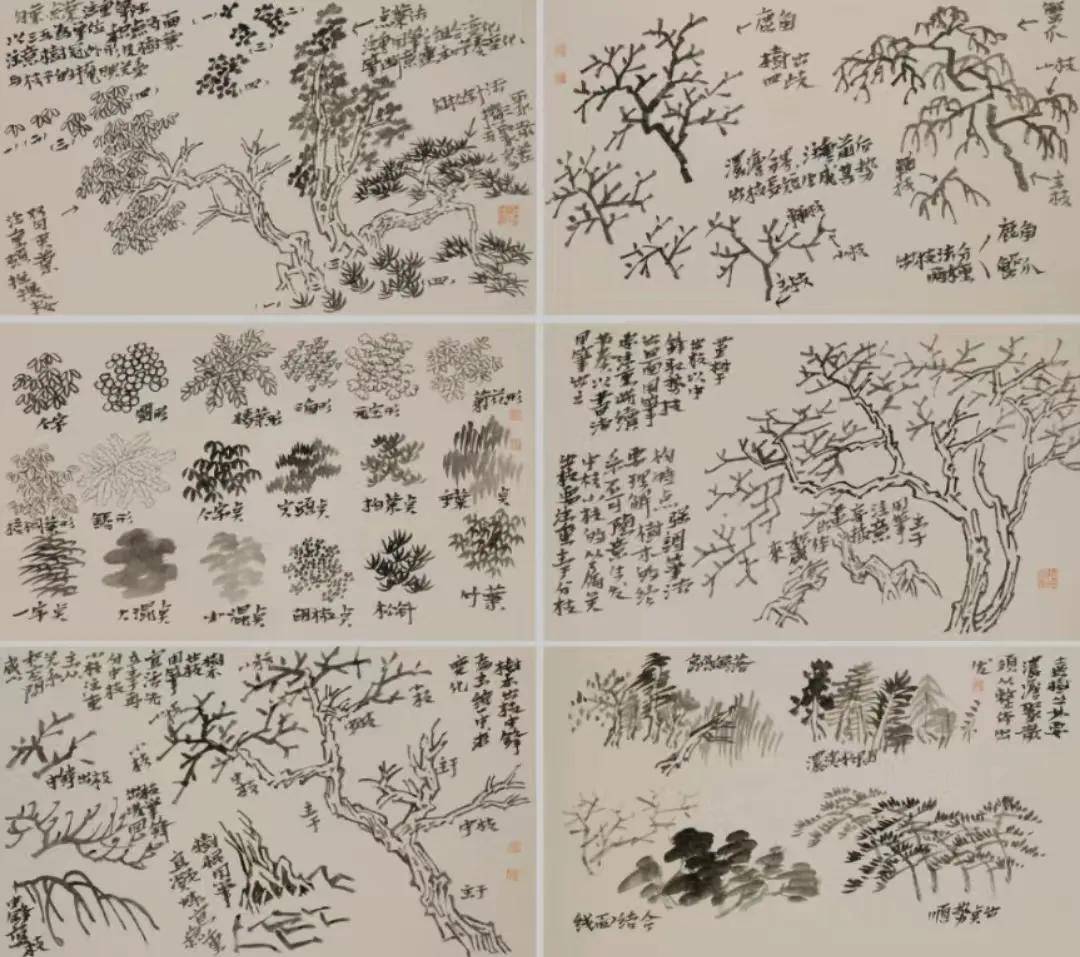

陈福春 《松树枝干课稿》 60cmx90cm 纸本水墨 2010年

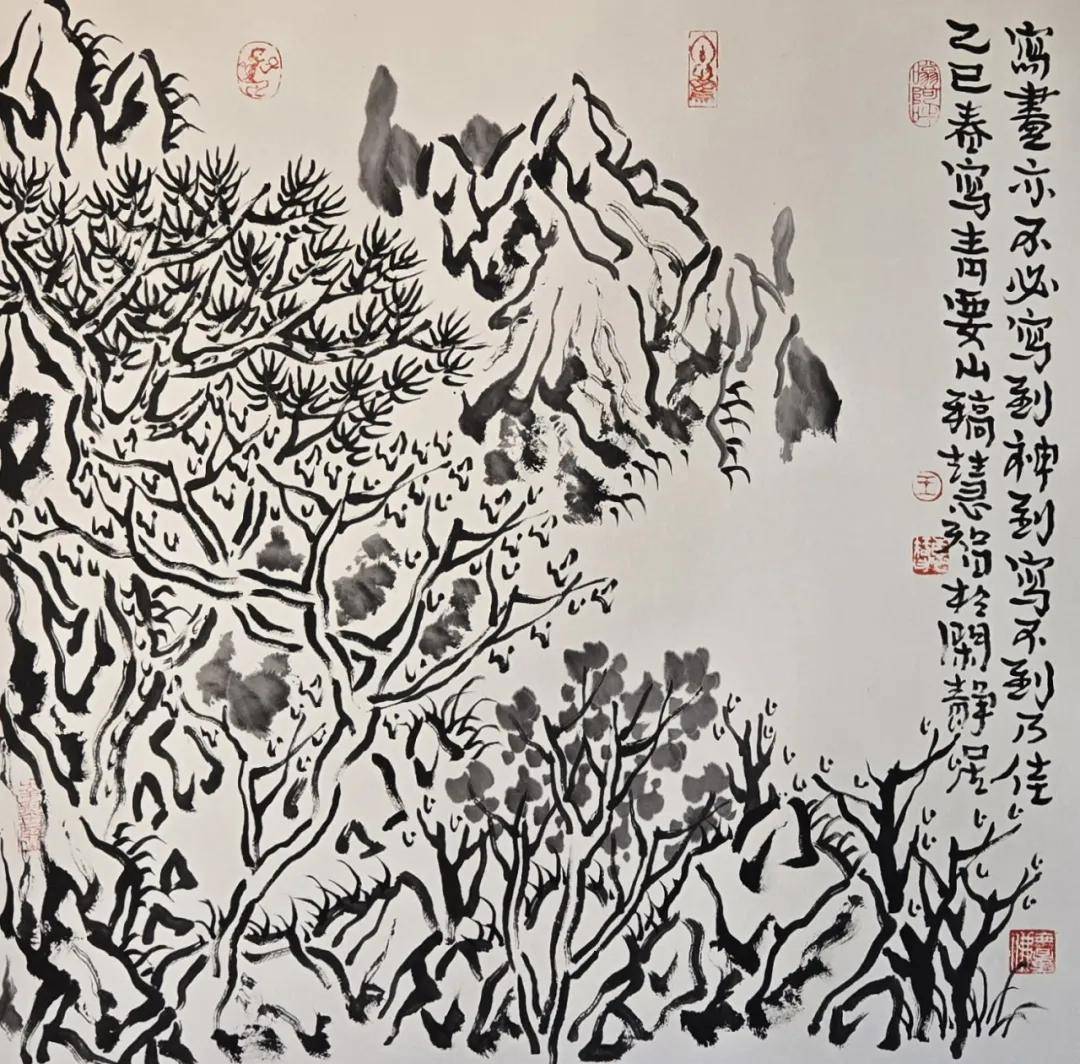

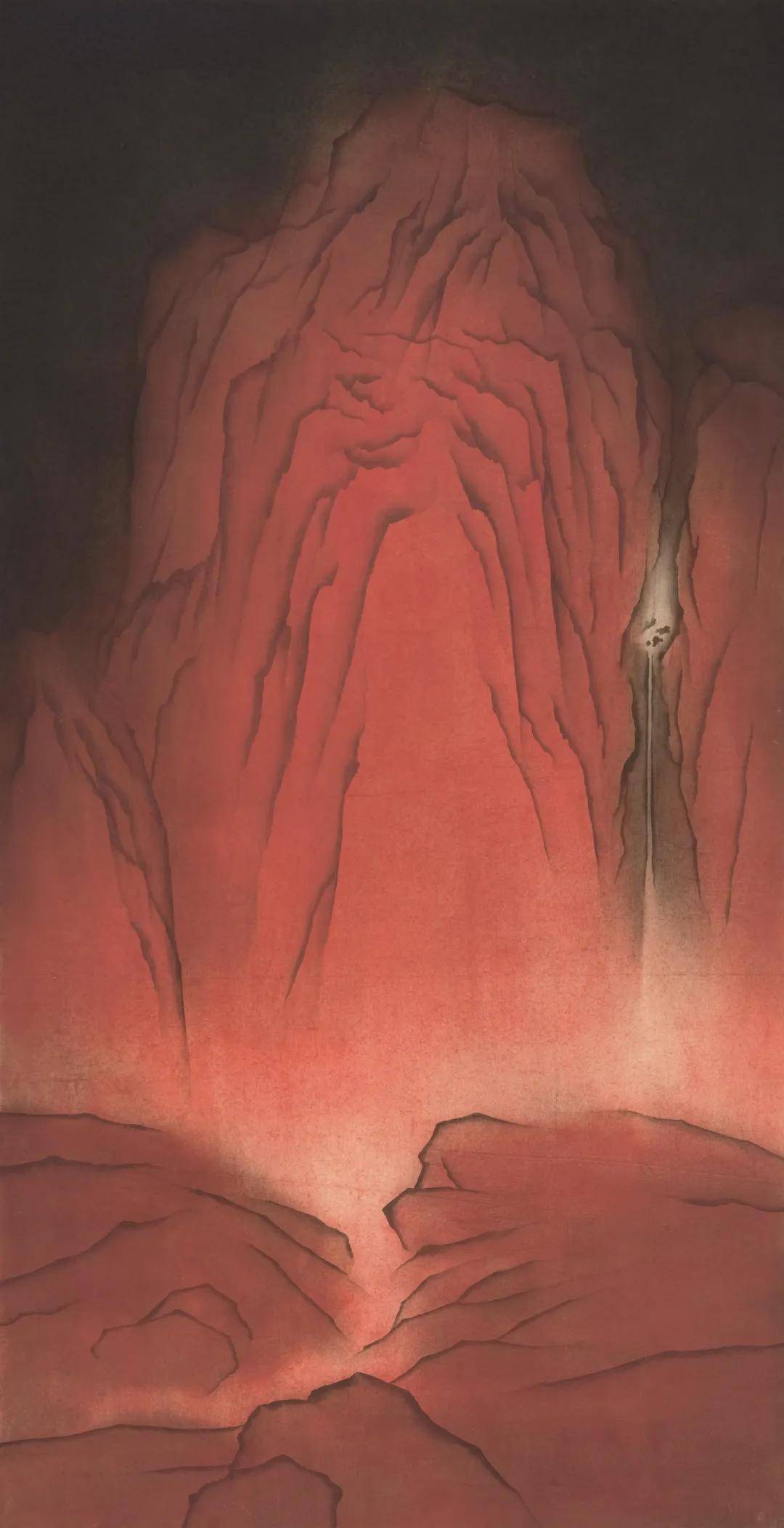

阎秉会 《山水课稿》 136cmx68cm 纸本水墨 2019年

王慧智 《树石课稿》 69cmX69cm 纸本水墨 2025年

刘文生 《红叶的画法示范》 50cmx45cm 纸本设色 2018年

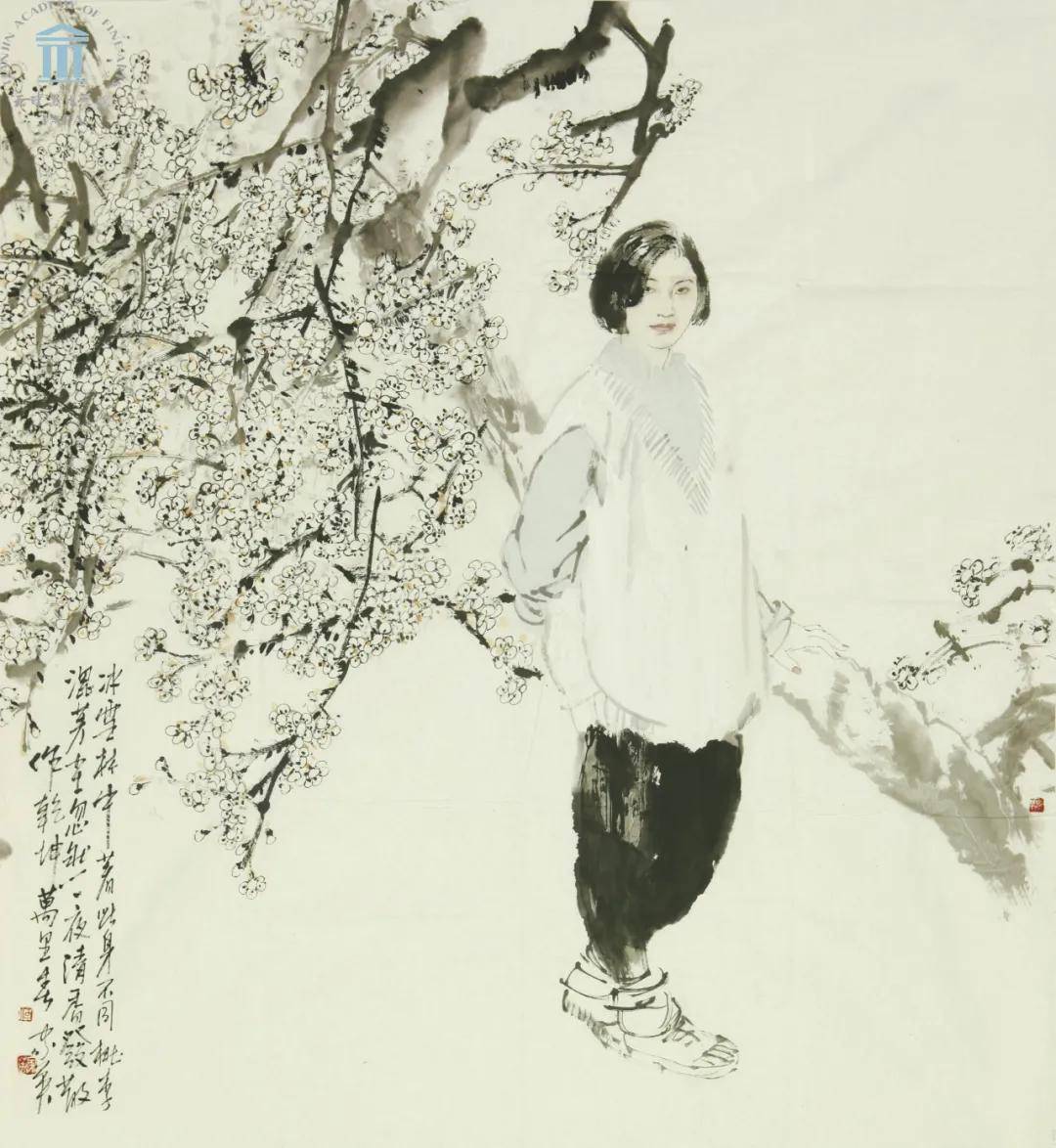

何家英 《梅花少女》 96cmx89cm 纸本水墨 1990年代

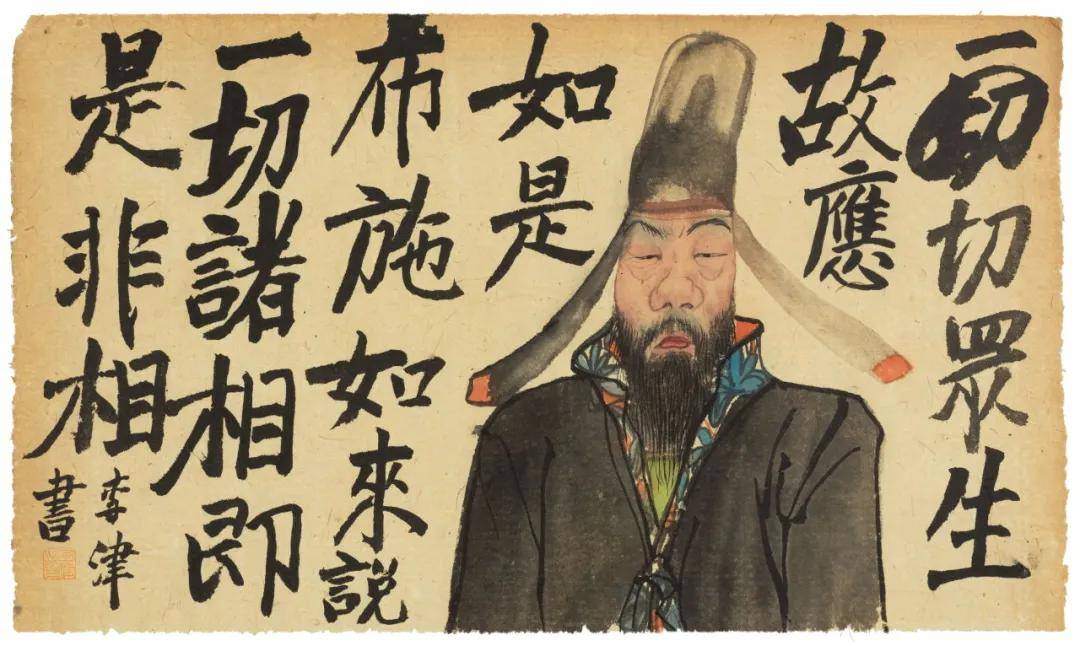

李津 《自画像》 40cmx23cm 纸本设色 2025年

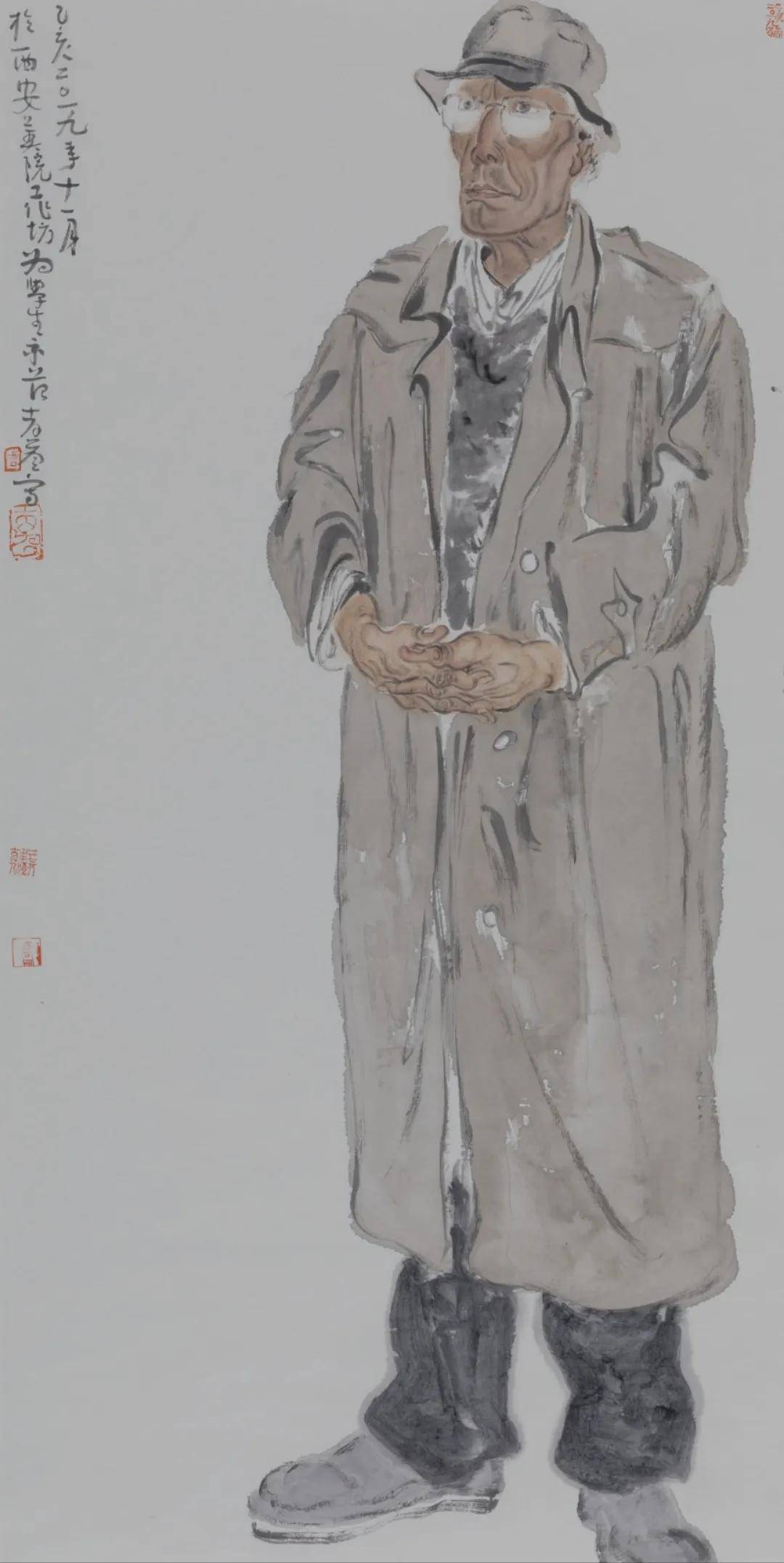

李孝萱 《人物写生》 138cmx69cm 纸本设色 2019年

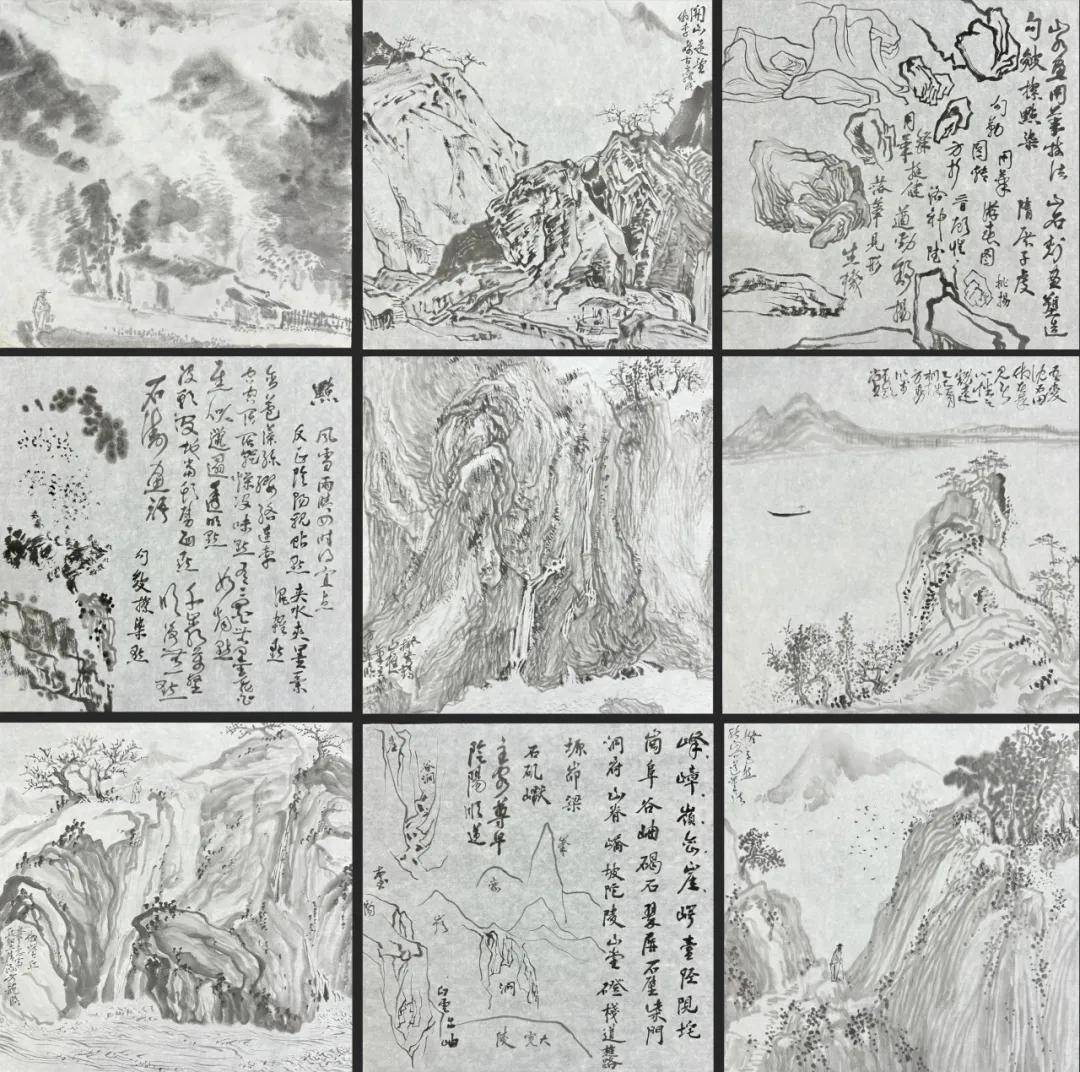

喻建十 《三清山记游图册之一》

34cmx45cm 纸本设色 2021年

贾广健 《课徒稿—荷叶》 44cmx33cm 纸本 2003年

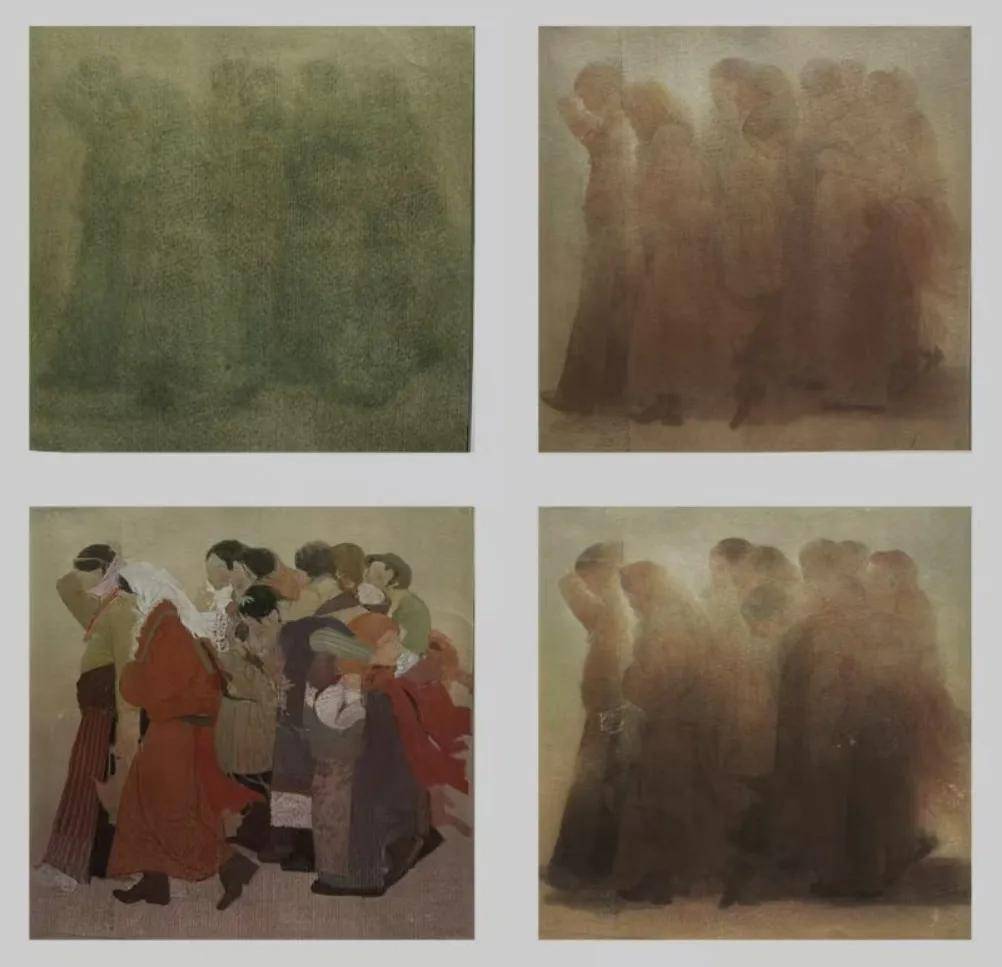

刘泉义 《红线草图》 80cmX116cm 素描纸 1999年

赵栗晖 《人物素描习作》 89cmX85cm 水溶铅笔 2020年

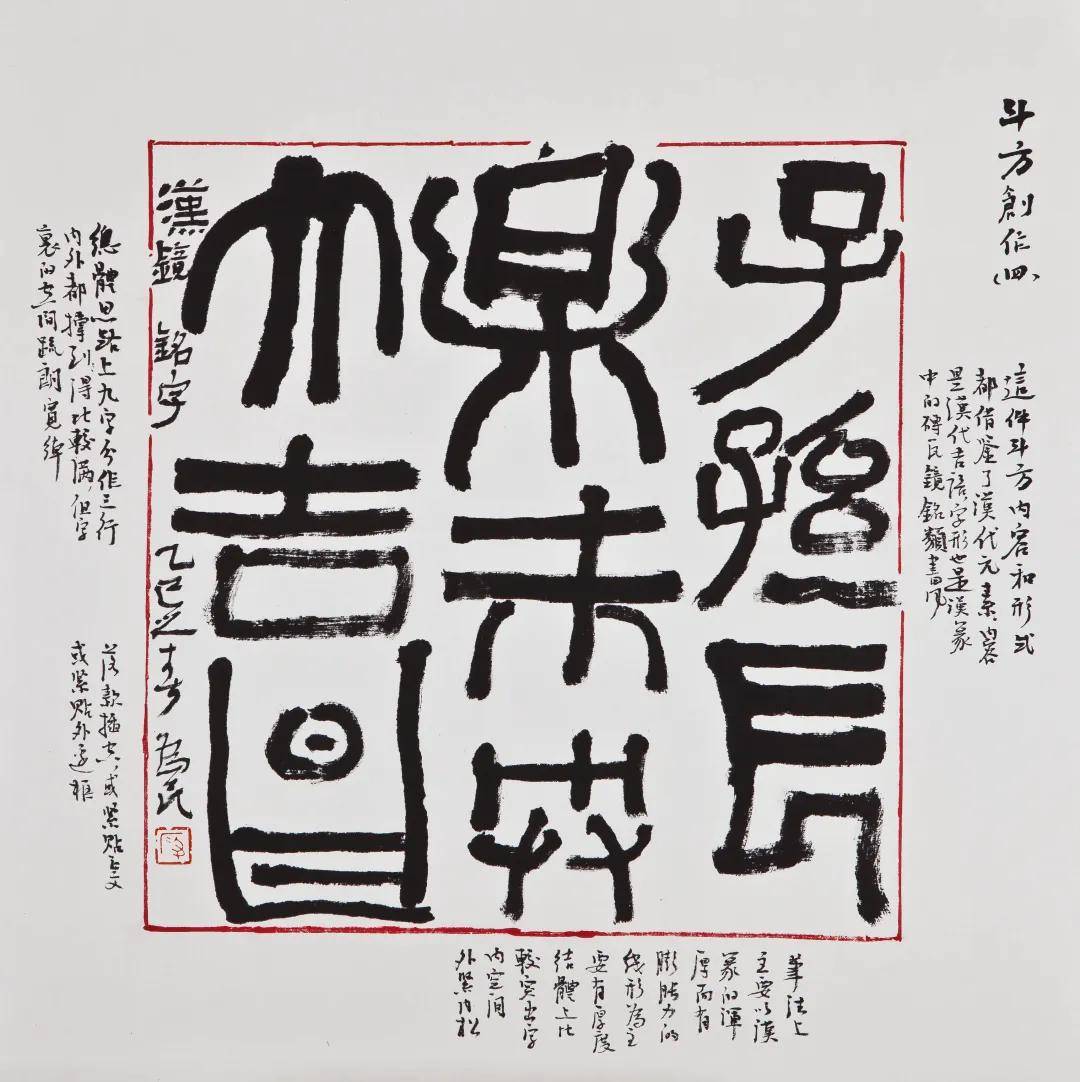

段为民 《斗方创作教学》 68cmx68cm 纸本 2025年

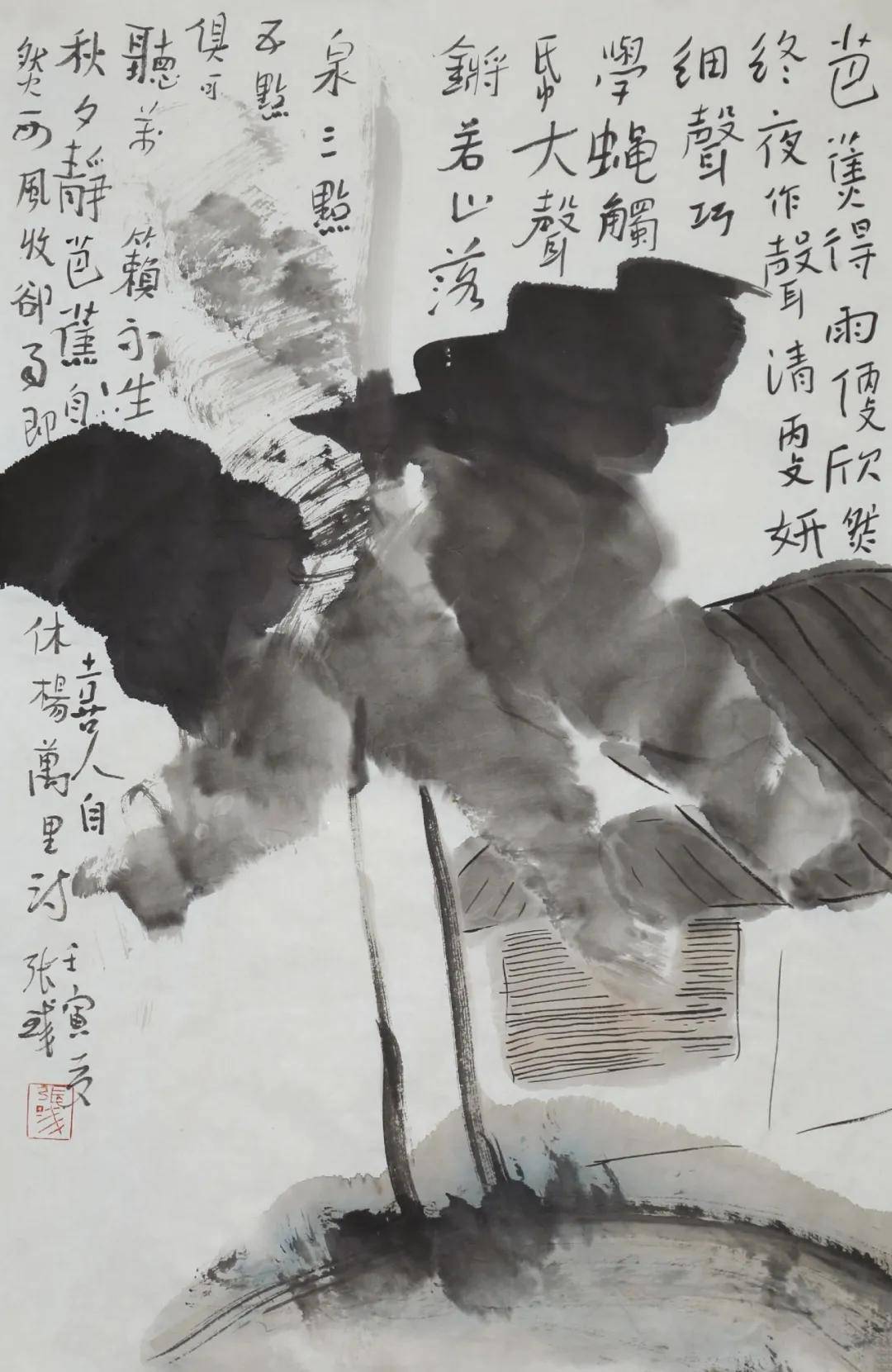

张彧 《芭蕉图》 46cmx68cm 纸本设色 2010年

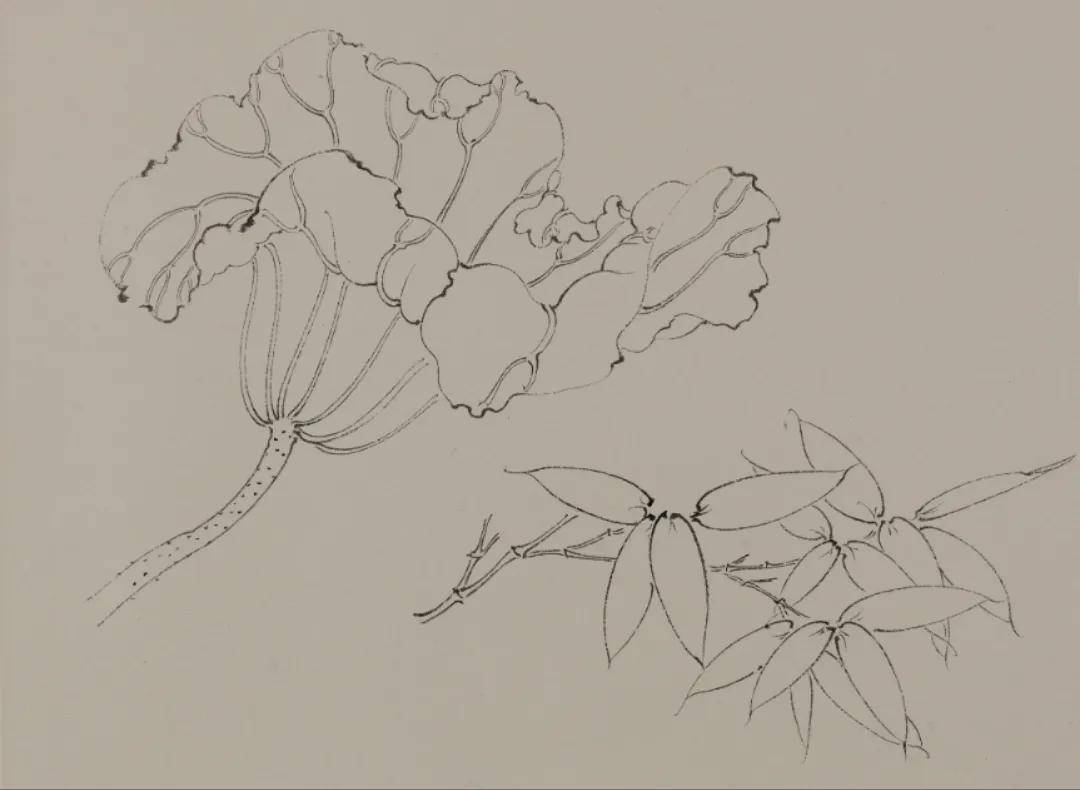

周午生《牡丹课徒稿》 33cmx69cm 纸本设色 2022年

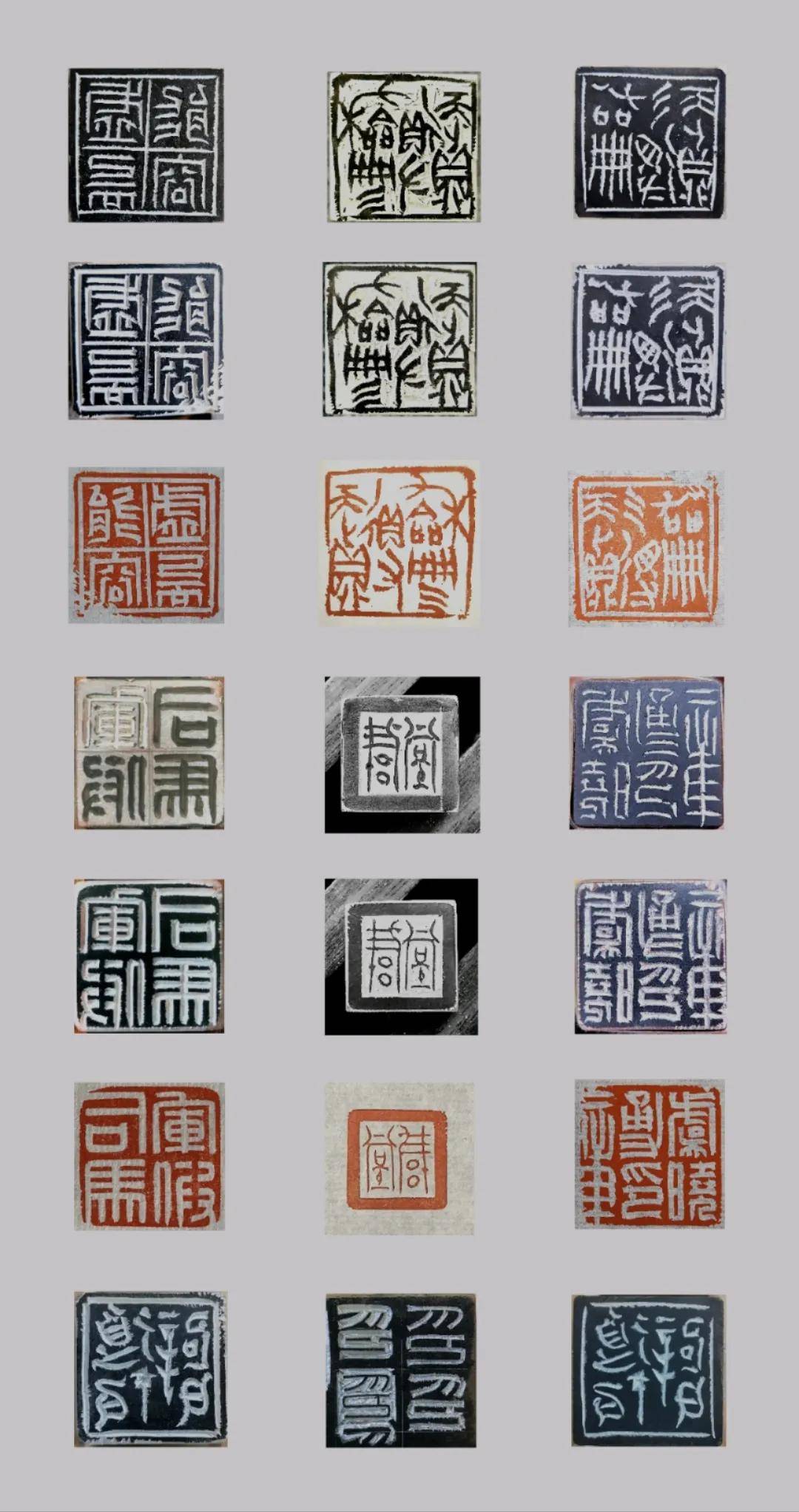

吕铁元 《篆刻课程示范印例》 138cmx68cm 2021-2024年

马骏 《敦煌壁画临摹》 18cmX25cm 纸本线描 2014年

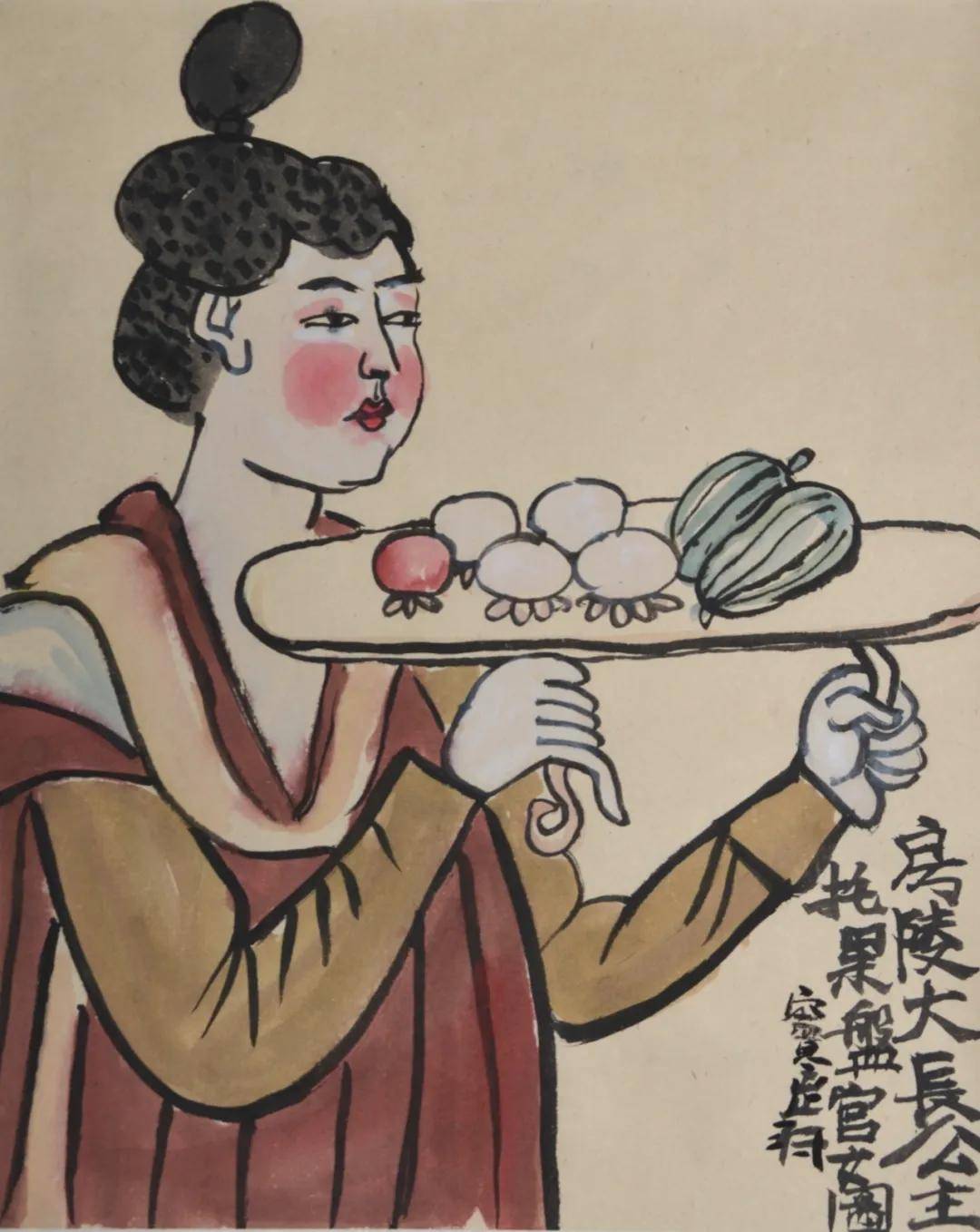

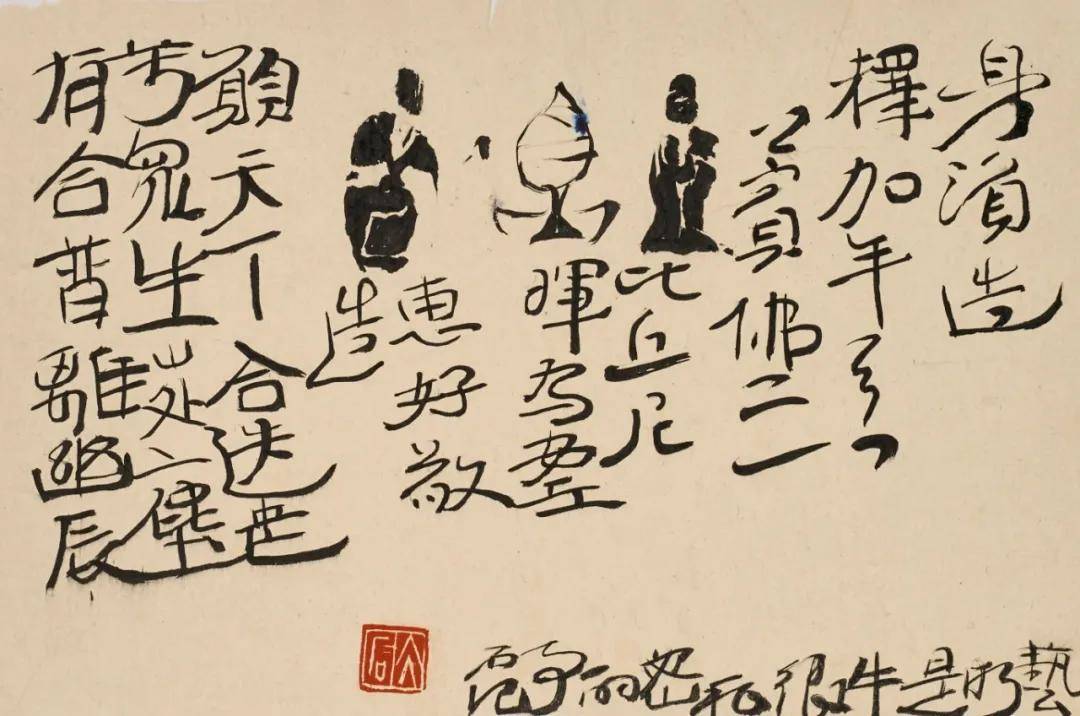

窦良羽 《意临唐壁画祝君事事如意》

46cm×37cm 纸本水墨 2023年

方勇《拟宋元笔意册》33cmx33cmx9 纸本水墨 2025年

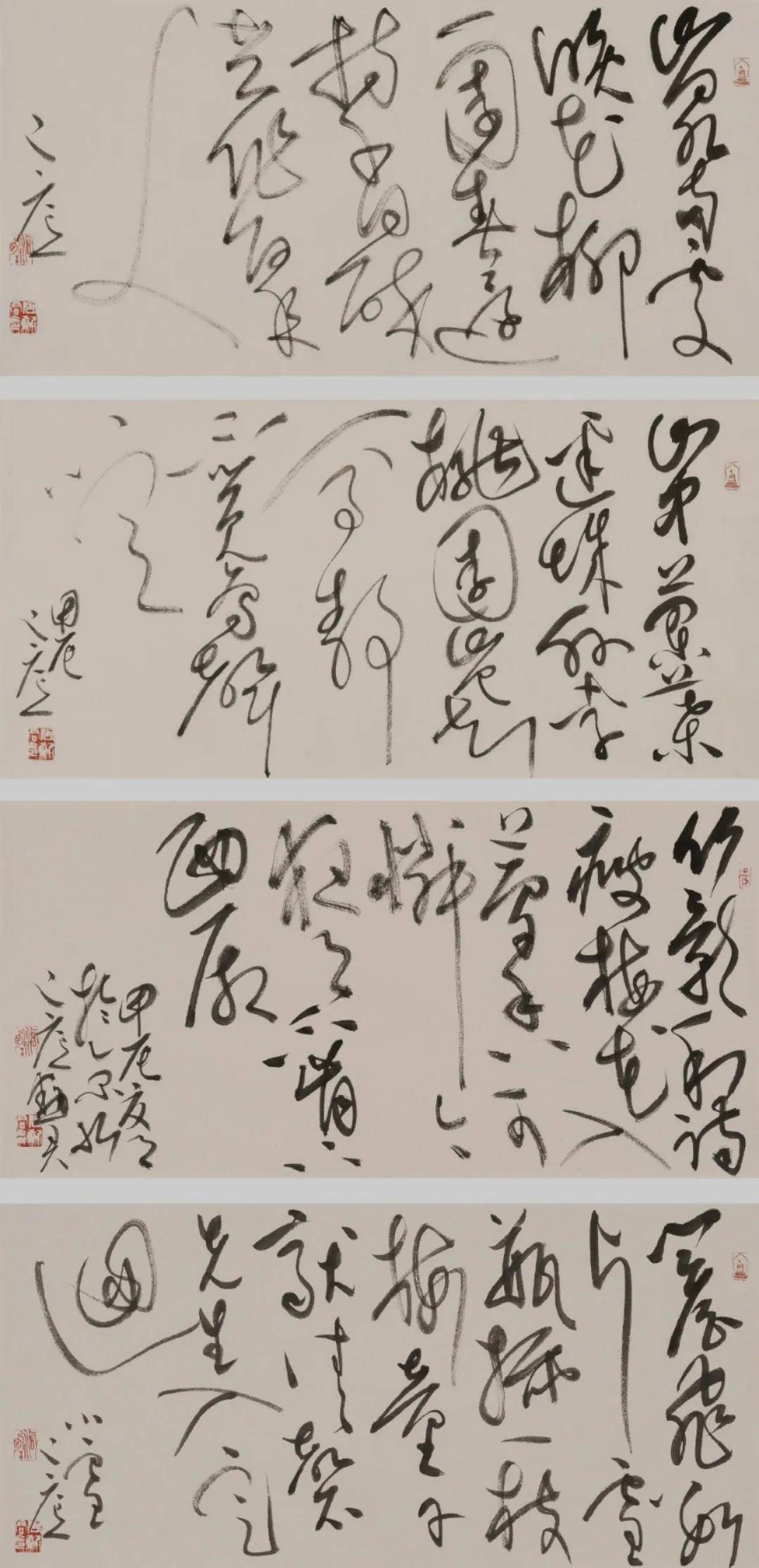

周勋君 《草书创作示范》 34cmx68cmx4 纸本 2024年

徐加存 《水墨语言研究》 33cmx33cm 纸本水墨 2025年

刘丹 《文人雅集修复作品课徒稿》

32cmx125cm 纸本 2025年

武欣 《朝元仙仗图线描课稿》

42cmx33cm 纸本线描 2022年

魏云飞《山水课徒画稿》38cmx22cmx6 纸本水墨 2019年

冯士坤 《明清肖像画》 48cmx30cm 纸本设色 2021年

李云涛 《观物之生》 167cmx185cm 纸本设色 2023年

霍岩 《竹子课稿》 67cmx47cmx4 纸本 2021年

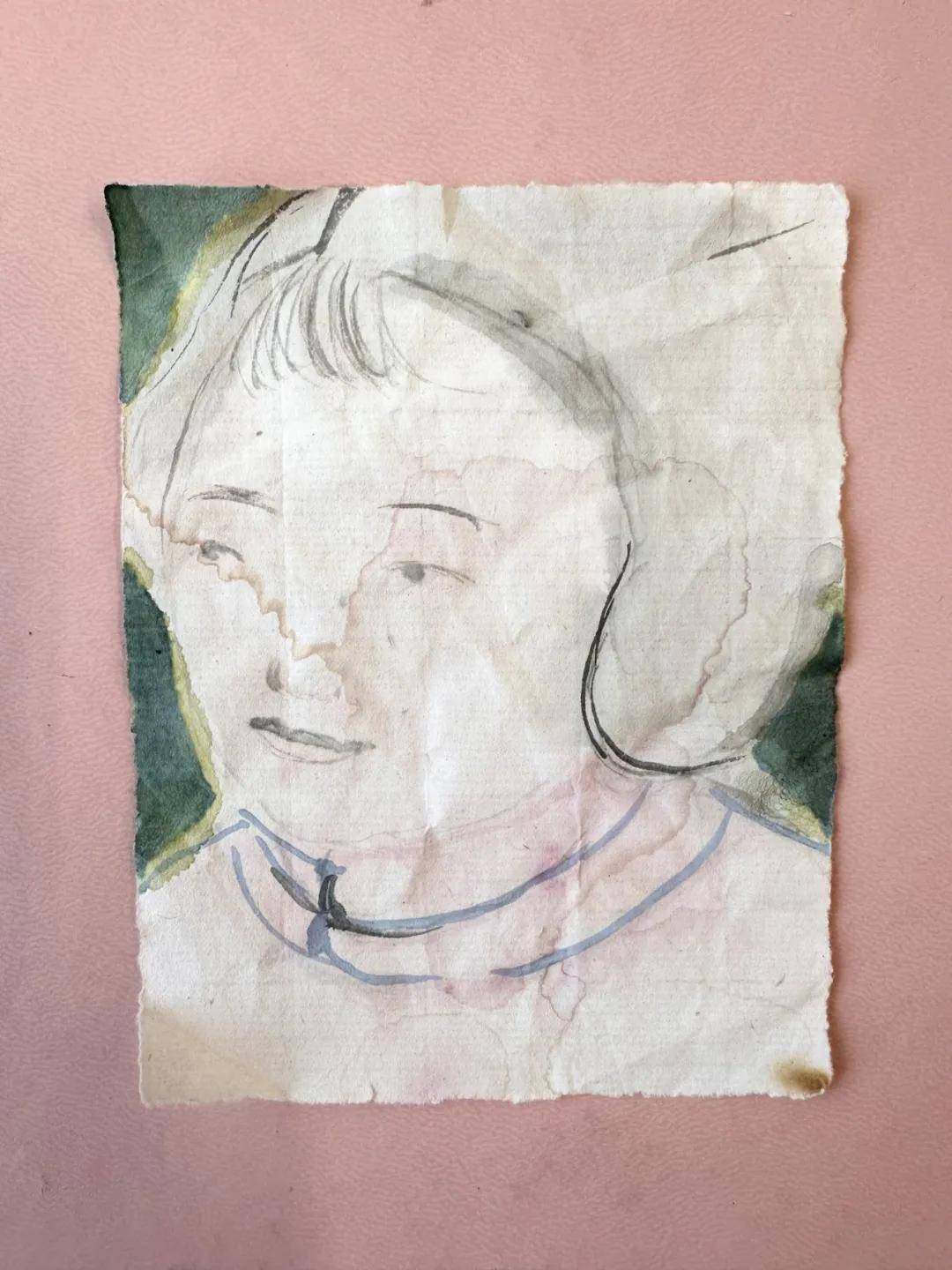

马兆琳 《头像课徒稿》 12cmx10cm 纸本设色 2022年

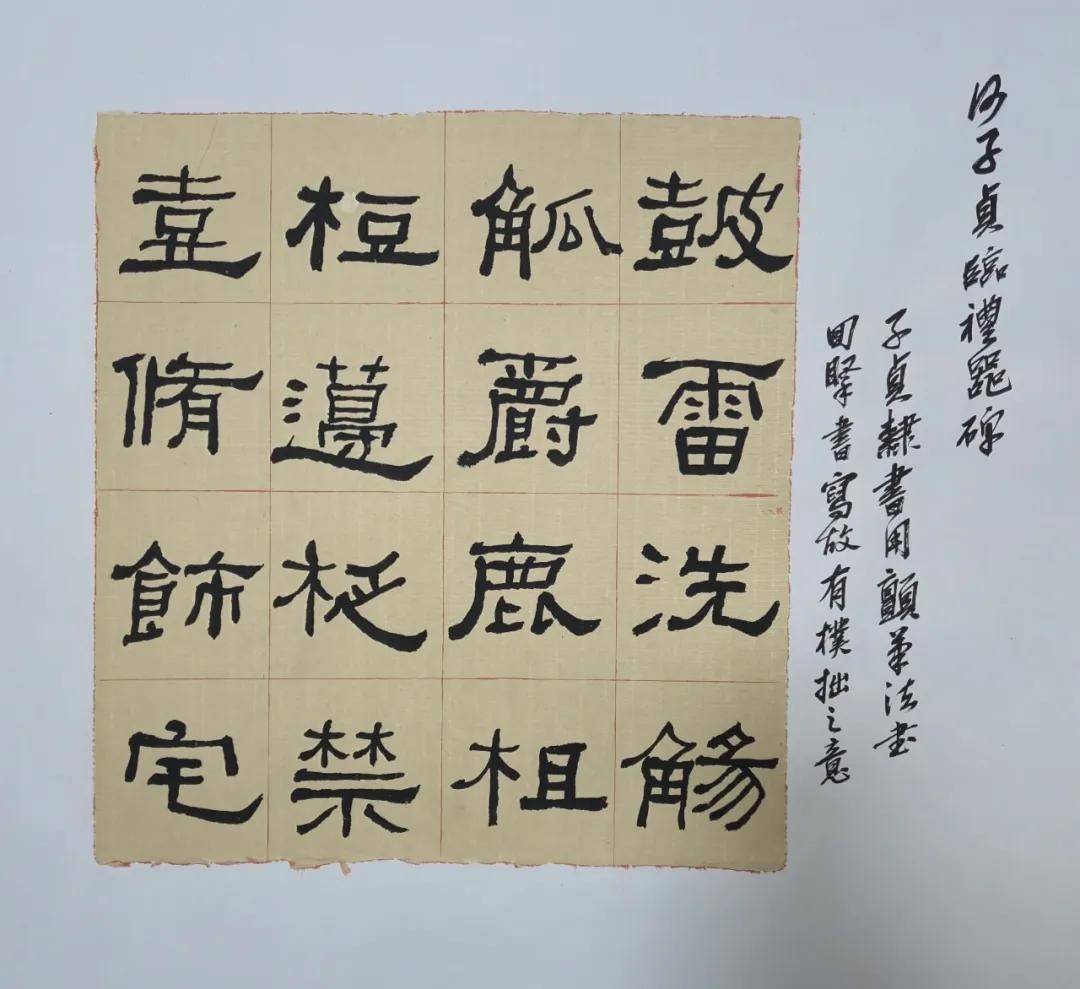

萧庆祥 《造像记临摹示稿》 25cmx38cm 纸本 2024年

周乐 《五彩路色稿》 23cmx25cmx4 水彩纸 2011年

王海勇 《汉夏承碑课徒稿》 42cmx72cm 纸本 2025年

李维兵 《课堂写生》 70cmx140cm 纸本水墨 2022年

黄红涛 《溪山行旅》191cmx100cm 纸本设色 2025年

陈昭 《陈淳花卉册临摹》

46cmx77cmx6 纸本墨笔 2022-2024年

杨明远 《何绍基隶书示范》 50cmx60cm 纸本 2025年

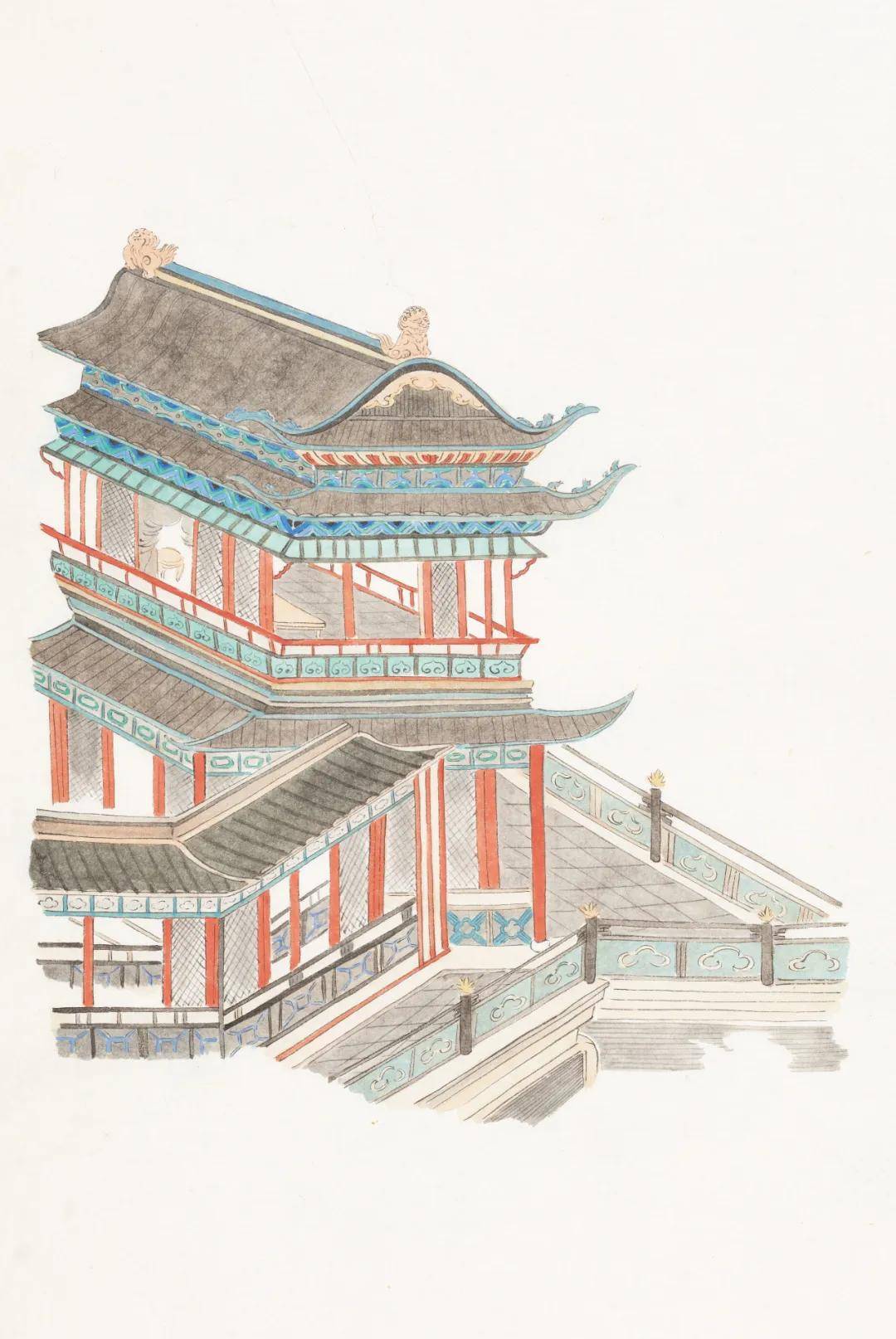

傅颖川 《芥子园图谱 -屋宇》

35cmx23cm 纸本设色 2025年

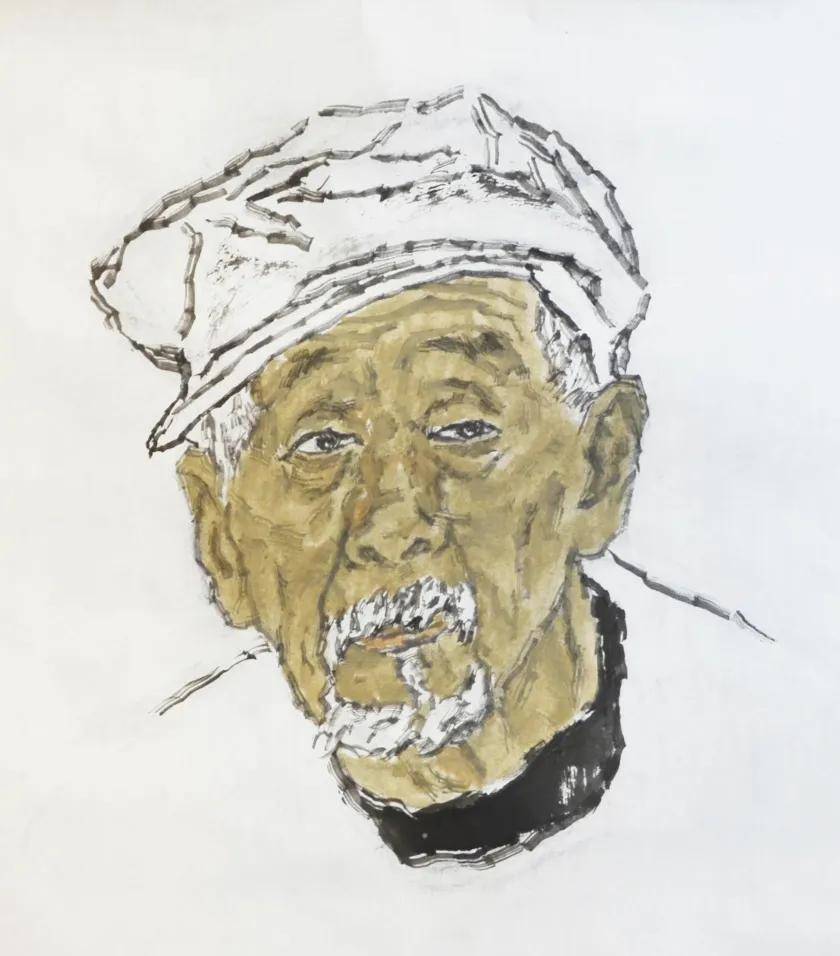

刘国松 《头像课稿》 48cmx47cm 纸本设色 2024年

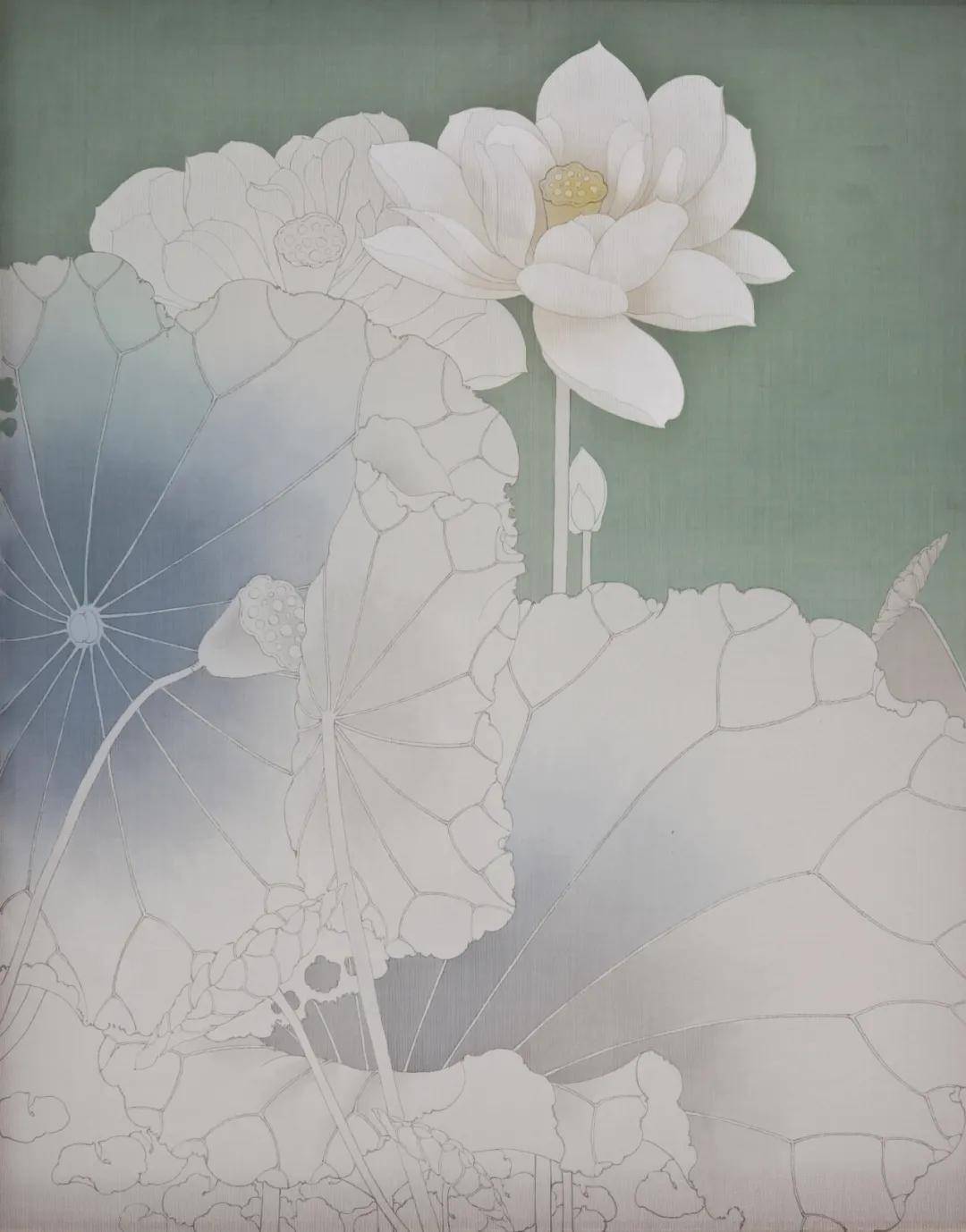

田怀良 《荷華步骤图》 50cmx39cm 绢本工笔 2022年

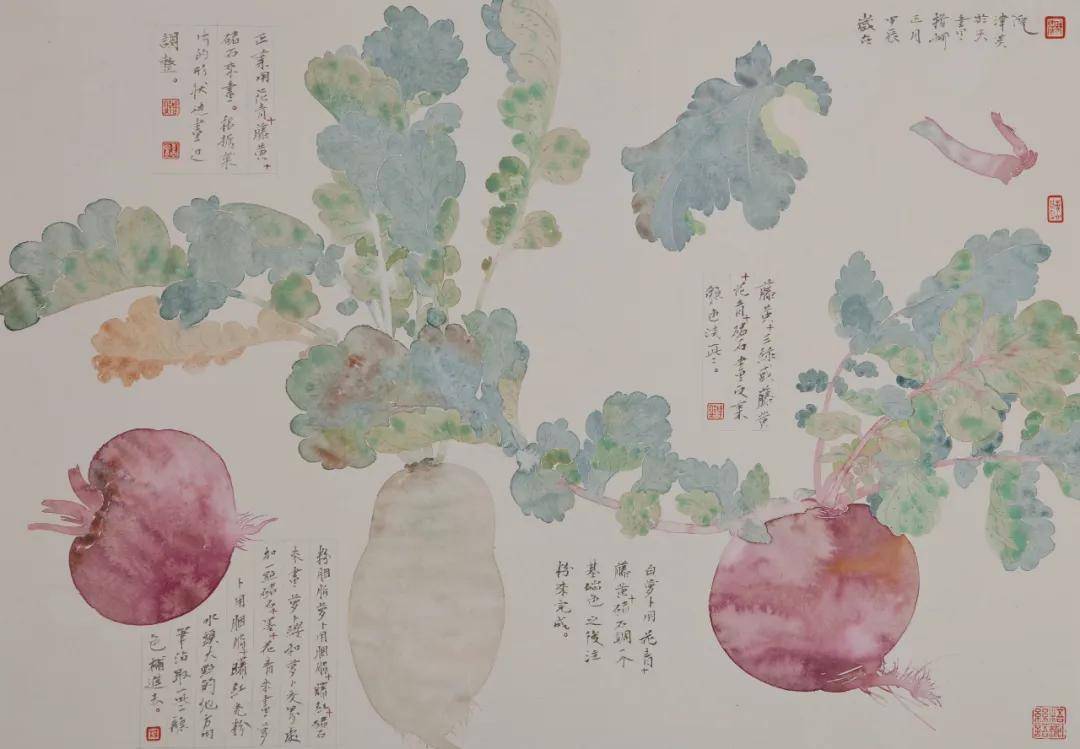

杨娜 《萝卜画法》 45cmx64cm 纸本设色 2024年

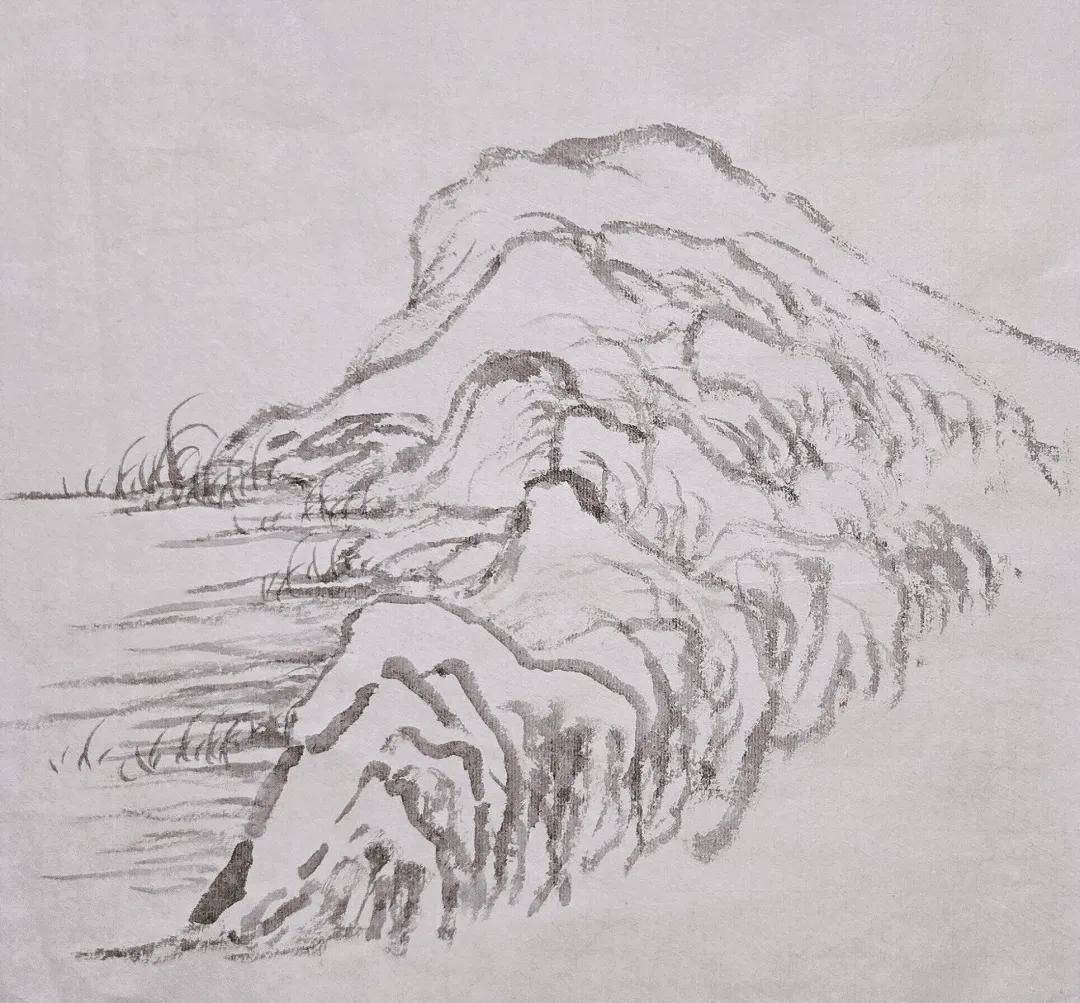

高天芸 《石法课稿》 33cmx33cm 纸本水墨 2024年

郝玉墨 《镝木清方-筑地明石町摹写》

24cmx32cm 绢本设色 2022年

宋晨 《捣练图局部临摹》

36.5cmx34cm 绢本设色 2019年

芮毅 《任伯年苏武牧羊(临摹)》

69cmx138cm 纸本设色 2025年

朱鹏宇 《梅花课稿》 69cmx47cm 纸本水墨 2025年

王艳霞 《繁花》 65cmx65cm 绢本设色 2024年

李雨泽 《北宋白瓷碗残片漆缮》

13cmx13cmx6.5cm 古瓷残片 2025年

钟雪石 《创作草稿》 40cmx40cm 铅笔线描 2022年