黄 惇

号风斋。南京艺术学院教授、博士生导师。中国美术学院教授、博士生导师。国务院政府特殊津贴专家。

2007 年获“江苏省高校名师”称号。江苏省政协第八、九、十届委员。曾任国务院学位委员会艺术学科评议组成员、南京艺术学院艺术学研究所所长、中国书法家协会理事、中国书法家协会学术委员会副主任。又为西泠印社理事、中国美术家协会会员、沧浪书社社员、江苏省美术馆艺术鉴定顾问、中国艺术研究院中国书法院研究员、中国篆刻艺术研究院研究员。曾多次担任全国书法篆刻展、全国中青年书法篆刻展、全国书学讨论会评审委员。

黄惇注重艺术创作与理论研究并重,书法篆刻作品1983年获《全国篆刻征稿评比》一等奖,1993年获《第五届全国书法篆刻展》全国奖、1999年获韩国“99·世界书艺全北双年展”大奖,2012年获第四届中国书法“兰亭奖·艺术奖”。著有《董其昌书法论注》《中国古代印论史》(获首届中国书法“兰亭奖·理论奖”)《中国书法史--元明卷》(获第六届国家图书奖)《从杭州到大都--赵孟頫书法评传》《篆刻教程》《清理与超越--书法课堂讲录》《风来堂集--黄惇书学文选》《秦汉魏晋南北朝书法史》《中国印论类编》(获国家政府出版奖·提名奖)《玩印探情--文人篆刻艺术史文集》等。主编《中国历代印风》系列丛书二十一卷(获第五届国家图书奖·提名奖)《中国书法全集·董其昌卷》《中国书法全集·赵孟頫卷》《中国书法全集·金农郑燮卷》《书法篆刻》(高教教材)《齐白石三百石印朱迹》等。

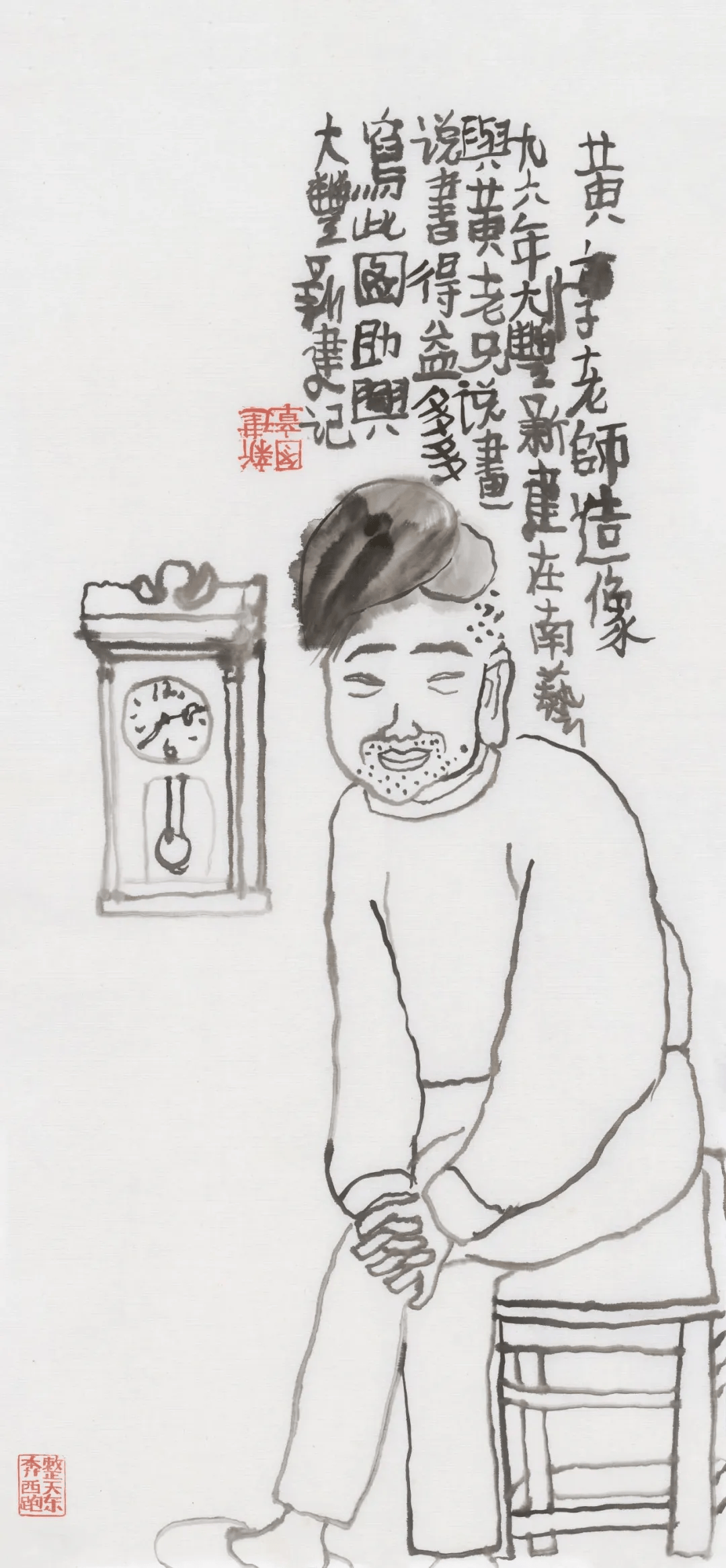

朱新建《黄惇老师造像》

走进黄惇先生的艺术人生

黄惇1947年生于江苏太仓,6岁随父母来到南京,就读于南师附小。从十几岁起,黄惇就对绘画、书法、篆刻产生了浓厚的兴趣。中学毕业后,黄惇做过小学教师、工人、文化馆美术干部。在工作18年后,他遇到了人生的大机遇——陈大羽教授招收书法硕士研究生。

上海美术专科学校的建立,拉开了中国近现代美术教育的序幕,成为南京艺术学院的前身之一。

经过许多曲折,1977年秋,南艺音乐系恢复招生,70名学生于1978年3月入学,是“文革”后的第一次四年制本科招生。1978年秋,南艺全面恢复招生,美术、音乐两系共招收学生128人,1978年9月入学。

1978年4月,南京艺术学院历史上首次开始招收研究生,也是中国改革开放之初,全国首批招收研究生的院校之一。那一年,南艺招收18名研究生,于1978年10月入学,1981年学校获得硕士学位授予权。

1982年,陈大羽首次招收书法硕士研究生,共招两名,黄惇有幸成为其中之一,从此走上专业的书法篆刻创作、研究之路。

“书法有两个层面,一个层面是实用,一个层面是艺术。当我们谈实用的时候,它就要走进千家万户;等我们讲艺术的时候,它就是中国艺术的最高形式之一。这是中国人都公认的。书法艺术是宝塔尖上的东西,但是没有基础,宝塔尖能成立吗?”

说起书法,黄惇自然包含感情,自然也要讲到“毕加索说如果我在中国,我应该是个书法家”。

“王羲之写封信,到今天是我们的经典范本。信是什么啊?信是实用的,可是那个字,是不是最高艺术?”黄惇眉飞色舞,双目如炬,滔滔不绝,“所以中国的书法艺术从来都有两重性,就是实用加艺术,它是由实用发展成为艺术。因此,书法这个全世界都没有的东西,就中国有。有人讲日本有、韩国有,那是中国传过去的!”

学书自序

予自幼学书,至今六十余年矣。初习楷,临柳、欧。稍长,随时风学篆隶北碑,略存形模。及读米襄阳《海岳名言》,谓“石刻不可学”,“颜柳挑踢乃丑怪恶札之祖”,始知前学徒费岁月。又读董思翁《书品》,其皆论晋以来笔法流变,深入三昧。往日疑滞,一时顿释。因悟清人得之金石,失之写意;得之篆隶,失之行草;得之拙重,失之风流。若以用笔论,凡包安吴、康南海皆碑眼看帖,离古人远甚。

时出版渐精良,得博观古代名迹印本,窥其笔法,清理脉络。因以老米为门径,上追右军、大令,旁涉东坡、觉斯,心摹手追,在离合之间,书风遂大变。自谓革面洗心,比之禅语,如哪吒拆骨还父,拆肉还母,粉碎始露真身。戊辰初夏,予刻“王谢堂前”一印,转刘梦得意而用之,印侧跋云“书不入晋,便为野俗”,志入山阴之道耳。时年四十有一,为予书之转捩也。是时,尊碑贬帖之风仍炽,予趁时代之变,撰述讲习,挽狂澜,张帖学,为休明鼓吹,冀帖学复兴,超越清代。忽忽近三十载,今天下帖学大盛,甚慰予怀。

吾师陈大羽先生尝教以“寂寞之道”,又嘱“为学不作媚时语,闻道方悟勤为师”。予恪守至今。夫扬子曰:“书为心画。”画者写也,写其心,写其神。故以心神相寄于书,得好书常有不让古人之思,神与古会,不亦快哉!

风骚者,诗也;风神者,情性也;风华者,才貌也;风骨者,笔力也,皆书中所寓深意,故当静观。忆昔时家中每有好风,长辈辄云:风先生来矣。风先生姓吉讳亮工,祖父之师,祖母之养父,晚清扬州大名士,诗文书画,皆卓尔不群,人谓八怪之后唯此一人。予自号风斋,颜斗室曰风来堂,今复以“风来”冠予书印展,皆志不忘也。

甲午立秋于风来堂 黄惇

写在“静观风来——黄惇书法篆刻作品展”之前

文/孙晓云

我二十多岁就与黄惇先生熟识。正值文革结束,改革开放初期,当时我还在部队当兵,部队大院的大门口就正对黄先生家的阳台。三十多年来,我一直引他为知己老友,引他为骄傲。

黄惇先生是文革后南艺招收的第一批书法研究生,是开拓中国书法研究新篇章的重要代表人物,他是国务院学位委员会艺术学学科评议组成员、中国书协学术委员会副主任,全国各大书法展事与学术活动的评委,在当今书法界占据了举足轻重的地位,是学界的翘楚。去年,黄惇先生获得了中国书法最高奖“兰亭奖. 艺术奖”。

回眸这三十年,大家都忙,同在一个城市,在不同的单位工作,让我感动的是,每当见面谈到有关书法、学术的话题,他都会两眼放光,滔滔不绝。他笔下的书法,清雅中不失锐利,流畅间犹存温润。一笔一划,尽展书卷气;一张一弛,彰显古风情。他的为人刚正不阿,直率坦诚,喜怒哀乐言行与表,常常让人感觉到他单纯独特的“个性”,而这种“个性”,正是今天罕见却珍贵的文人本色。数十年来,他一直保持着这样的风骨与锋芒,是非常难得的,令人由衷地敬重。有时设想,如果黄惇先生换上长袍,一定很有古风。

从弱冠之年开始,黄惇就执教鞭,从小学、文化馆教到大学。从教五十年,他栽桃种李,勤于灌溉修剪,如今已大获丰收。不仅门生遍及天下,有些学生成果卓然,在学术界、艺术界频频得大奖。学生成功的背后,是黄惇的用心与汗水,是他书法艺术的魅力,是他的言传与身教。他的勤于修勉的文人品质,他的真诚与执着,他的尖锐中透出的艺术家与学者的独立精神,感染了他的学生,也感染了身边许多人,包括我自己。

我们江苏省美术馆,要迎来黄惇先生在人生中第一次个人书法篆刻展览,我作为馆长,觉得特别有意义。通过这近百件作品的展示,我们可以全方位了解他的艺术面貌、学术历程和创作风格,综合他的厚度,追索他的足迹,领略他的实力。相信展览的举办将引起很大的反响,观众们在观摩、学习的过程中也必将获得艺术的享受,获得启迪,得到激励。

穷微测奥,入古出新——黄惇先生的书法艺术

文/李彤

如果将1980年5月在沈阳举办的第一届全国书法篆刻展览视为当代书法艺术复兴的一个标志,那么,黄惇先生可以说是自那时起一直活跃在当今书坛的一个具有代表性的重要书法篆刻家、理论家和教育家。作为理论家,黄惇先生在书法、篆刻理论上的卓越建树已为学界所公认;作为南京艺术学院的教授,其在书法教育上可谓硕果累累;而作为书法篆刻艺术家,其艺术创作更是成就斐然,具有广泛的影响力。

2005年承先生不弃,得以侍学风斋,聆听教诲,让我亲身感受到了先生人格之魅力、学识之渊博、治学之严谨、艺术创作之神妙。

先生出生于书香,幼承庭训,研小学、赋诗词,且留神翰墨,月习岁勤打下了扎实传统文化根基。这不仅可视为他治学治艺的起点,也是他半个多世纪以来钟情、并致力于传承和广大中国文化的情愫之原。

先生对于学术的执着、较真甚至是执拗总是给人以深刻印象,不管是同道之间探讨的据理力争,还是对学生指导时的循循善诱,皆体现了一个学者对于学术的敬畏和认真。在书法篆刻研究上,先生凭着其深厚的学术积累、敏锐的洞见和思辨能力,钩沉索隐,每有发明:“笔法核心论”站在书法史的角度,对于书法艺术的本体做了十分深刻的阐发;“前碑派”的提出则可谓对于书法史研究中有关碑学发生和发展的进一步合理和完善;在篆刻研究方面,集数年研究心血的《中国古代印论史》具有拓荒性的意义,而近期出版的《中国印论类编》则可谓历代印学理论之集大成……可以毫不夸张地说,这些研究成果不仅自身具有不同凡响的学术价值,同时对于当代书法篆刻艺术研究和艺术创作也具有较大的影响和深刻意义。

黄惇先生之所以在书法、篆刻艺术创作上能取得巨大的成就,自然也是和他较为全面的知识构成、对艺术自身的广泛而深刻认识以及独立的艺术人格不无关系。艺术不同于技术,在中国传统文化中,艺术一直是“文之艺”而不仅仅是“艺之术”,因而可以说“文心”乃艺术之魂。苏东坡云:“作字之法,识浅、见狭、学不足,三者终不能尽妙”。从表面上看,创作主体的学识和修养以及对于书法篆刻艺术理论的理解看似与艺术创作没有直接的关系,似乎艺术创作只是一个技术层面的问题,但实际上,创作主体的学识和修养以及对于书法篆刻艺术理论的认识程度将直接影响到他对艺术的认识、审美理想的建立以及技法的修炼,因为艺术创作只不过是“文心”的物化。这也是强调技道双修、功夫在字外原因所在,而并不是为了标榜书家所谓的一个文化的身份。在我看来,当代书法所出现的许多乖谬皆与缺乏“文心”不无关系。

许多人将黄惇先生的书法归于帖学一派,将其视为当代帖学书家的代表之一。应该说,黄惇先生的书法创作特别是近20年来主要以行草书为主确是一个不争的事实,但却是一个主动的选择和价值的取向。黄惇先生尝言:“有的人把我定位为当代帖派的代表,我一方面很荣幸,因为符合我的审美追求;另一方面,我认为又不太了解我的情况,因为我擅长刻图章,显而易见我必须对中国古代的金石类文字有相当敏锐的感受,这在搞篆刻的同行中恐怕是公认的。但是在对我的评论中却少有人把这两者合起来看我。八十年代中期我也学习碑,尝试过把碑写活……我曾经长期认真大量地搜集、关注碑版,尤其是由汉至北朝转型期的碑版。其实,对于碑我也潜心研究过,应该说碑的点画效果很大程度上是由于刻工刀法程式而形成的,而非笔法产生。与墨迹书法实相悬隔。”除了帖学的雅逸符合审美理想以外,黄惇先生致力于帖学的另一个原因则要突破清以降“碑学”书风之笼罩,“以自己的微薄之力,找回晚清以来失去的传统”。在先生看来:“清代以后,尤其清末到民国时期,碑派的笼罩,一如康有为所言‘草书既绝灭’,‘三尺之童,十尺之社,莫不口北碑,习魏体。’历史上的优秀书法传统也因此受到了传承上的阻隔。这种书法现象我很早就感到不满,为什么不满?道理很简单,因为在晚清之前,中国有几千年的优秀传统,我们怎么能视而不见呢?”

如果说黄惇先生的书法是以帖学的雅正作为典范,“然后凛之以风神,温之以妍润,鼓之以枯劲,和之以闲雅。”“达其情性,形其哀乐,”从而创作出具有鲜明个人特色的风格。那么,其在篆刻艺术上最有影响力的创造,则是化腐朽为神奇,成功地将青花瓷押雅化为具有代表性的印章风格。这看似俯拾即得,其实却是建立在对篆刻艺术深刻理解之上,印外求印,勇于创新的结果。所谓“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”。

在将展览视为名利平台的今天,多如牛毛的展览大多已不再能激起人们观展的欲望,一年一次甚至一年数次举办展览已不让人感到唏嘘,但黄惇先生将于9月10日——16日在江苏省美术馆举办国内首次书法展,我想还是十分令人期待,因为这是黄惇先生从艺半个多世纪第一次全面展示自己的书法篆刻精品力作。我想,在展览上,不仅可以得到一次高品位的书法篆刻艺术审美享受,同时更可以感受到一位真正书家穷微测奥,入古出新,在书法艺术上孜孜矻矻的追求和探索。

《明人清言(对棋)》

行草小品

52.8cm×32cm

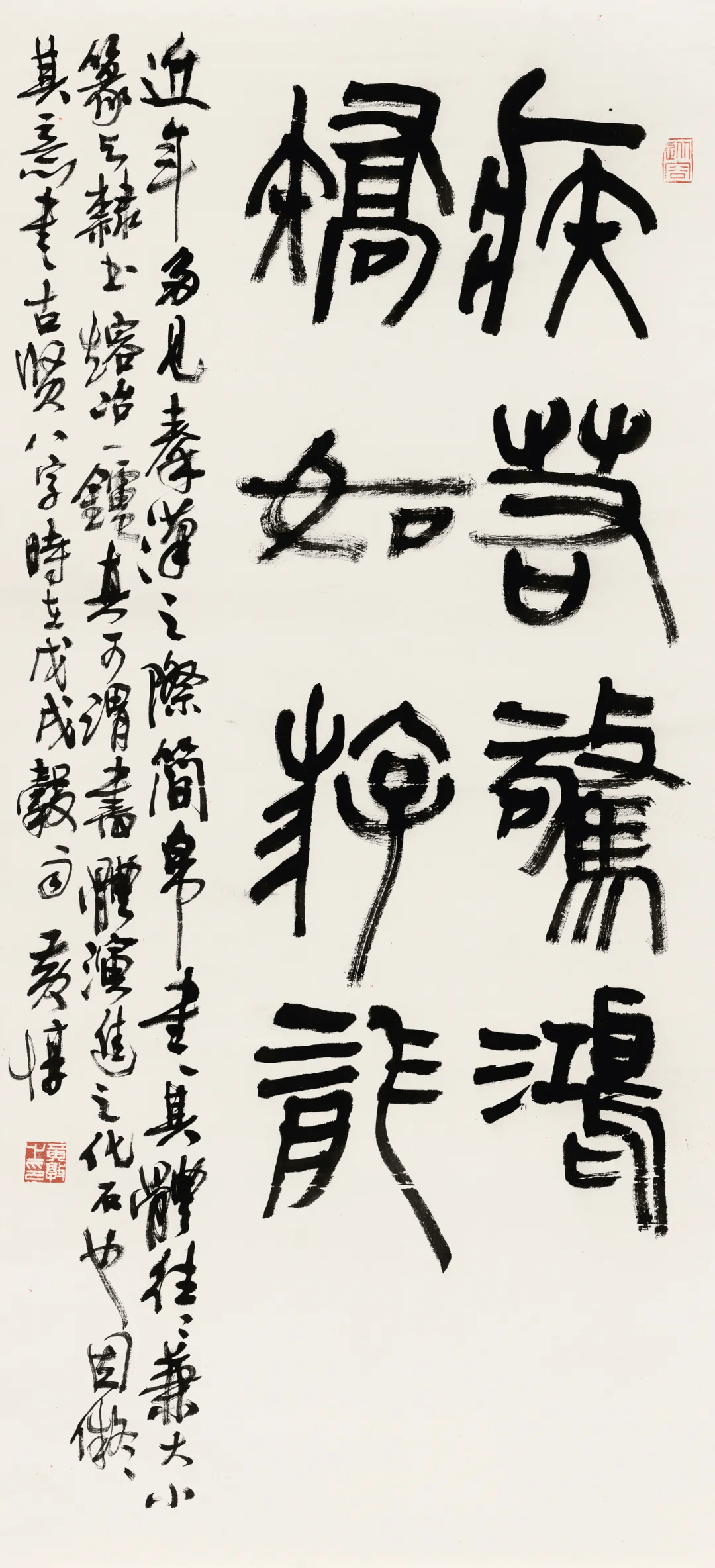

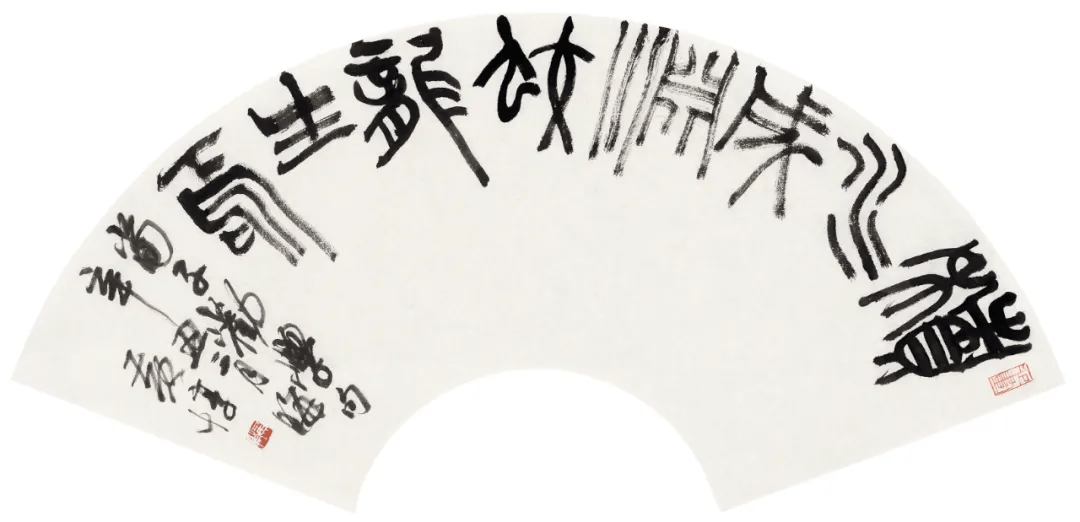

仿秦简《疾若惊鸿,矫如游龙》

篆书立轴

116cm×53cm

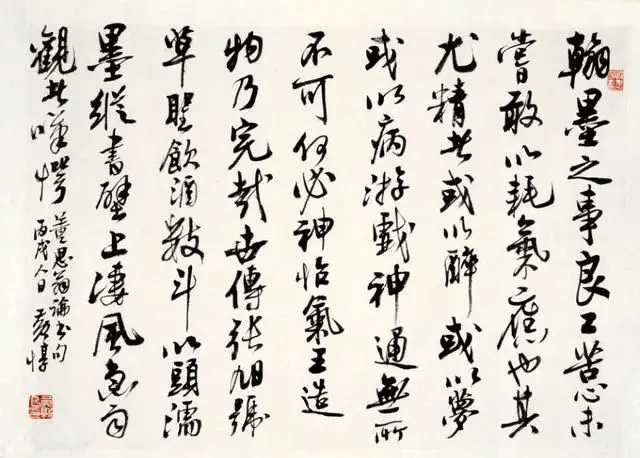

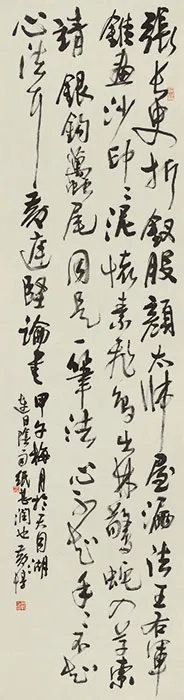

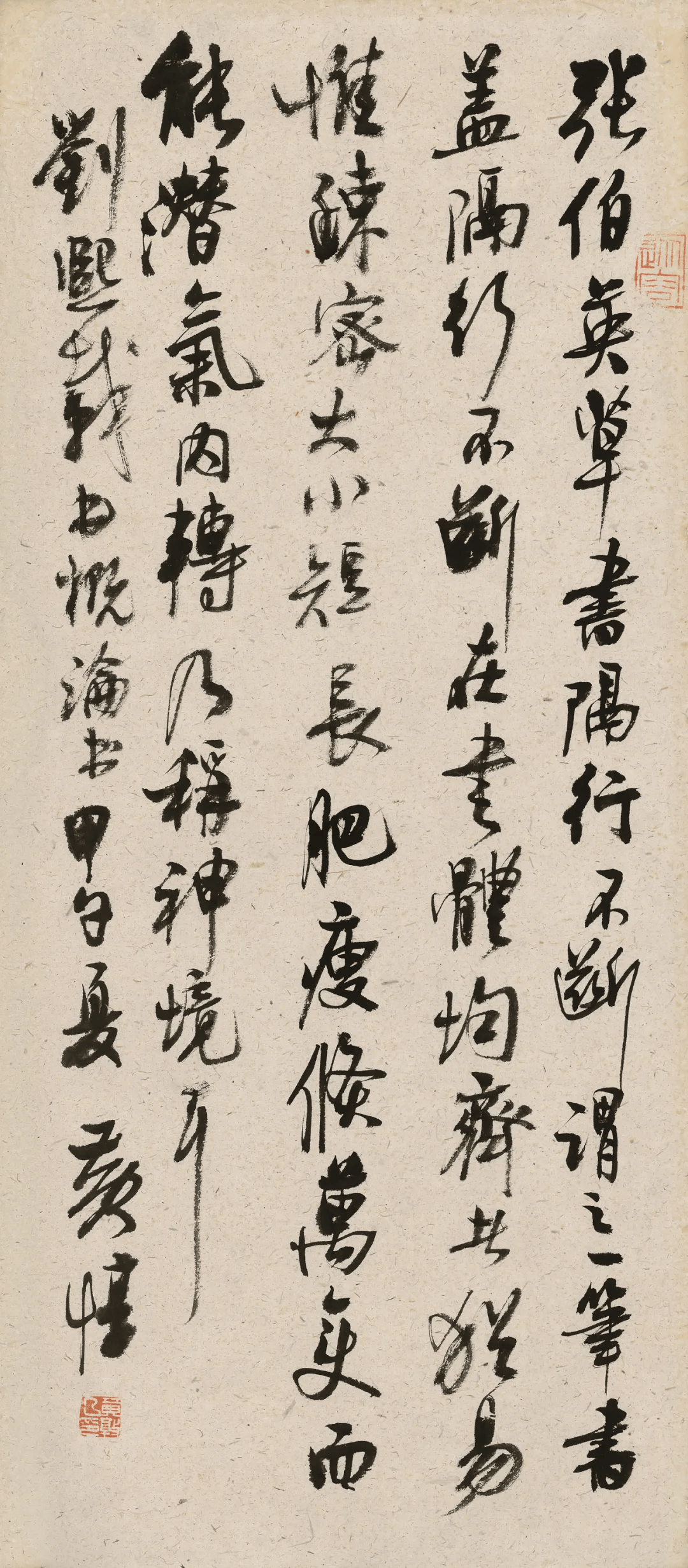

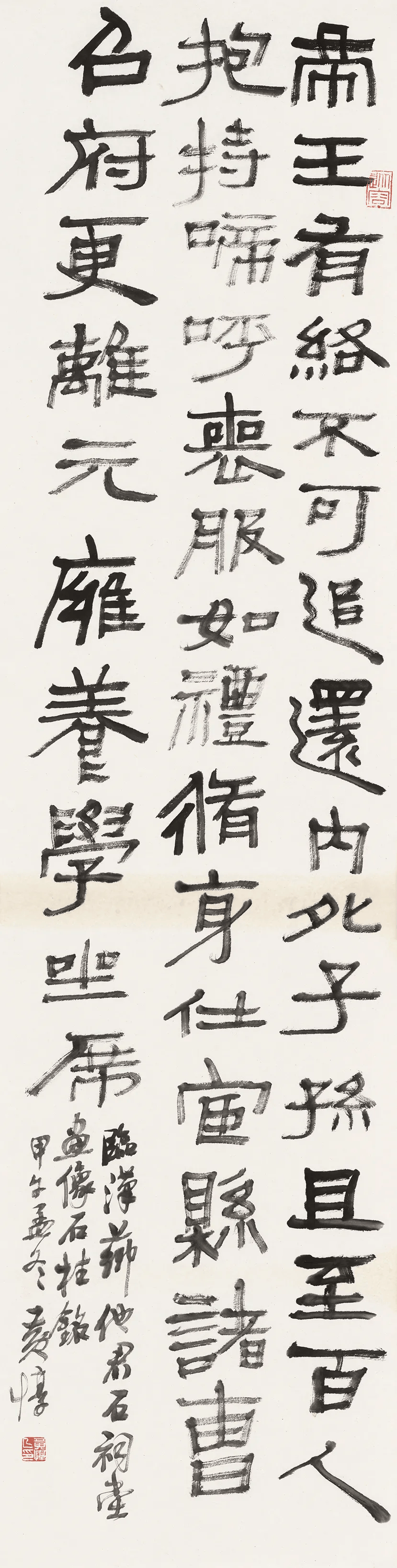

《刘熙载书概论书一则》

行书条幅

70cm×31cm

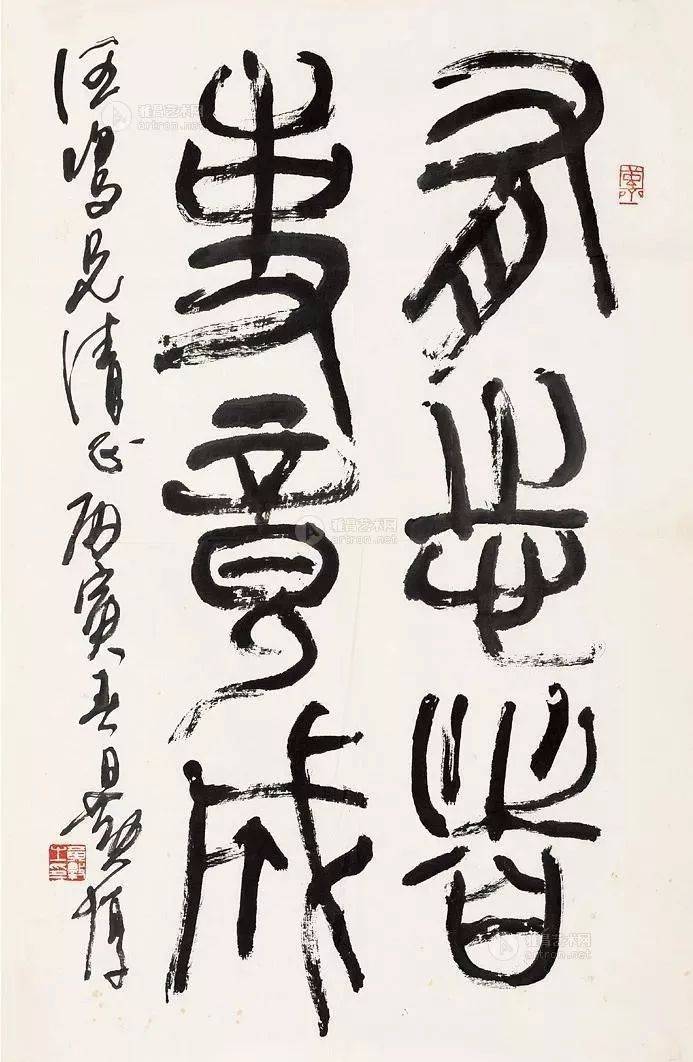

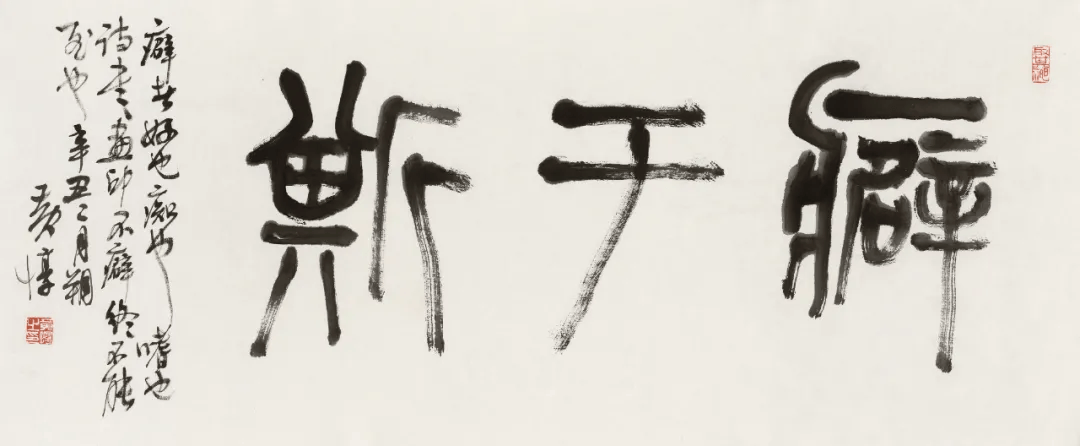

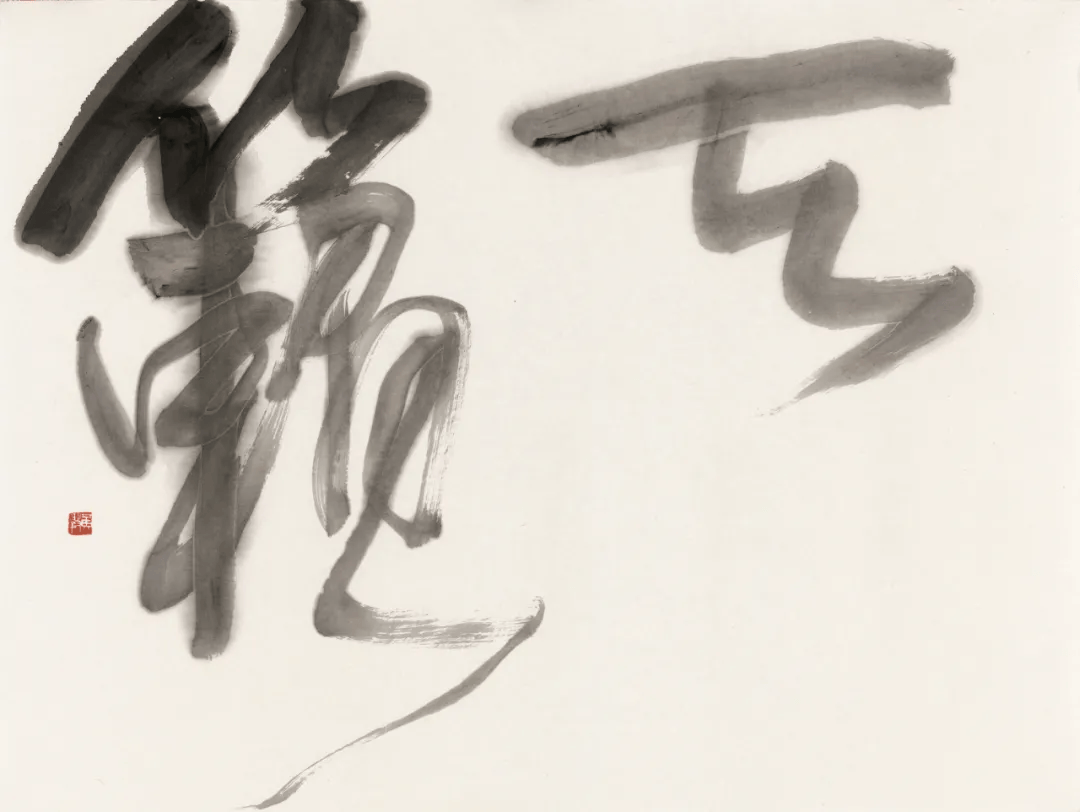

《癖于斯》

篆书横幅

42cm×101cm

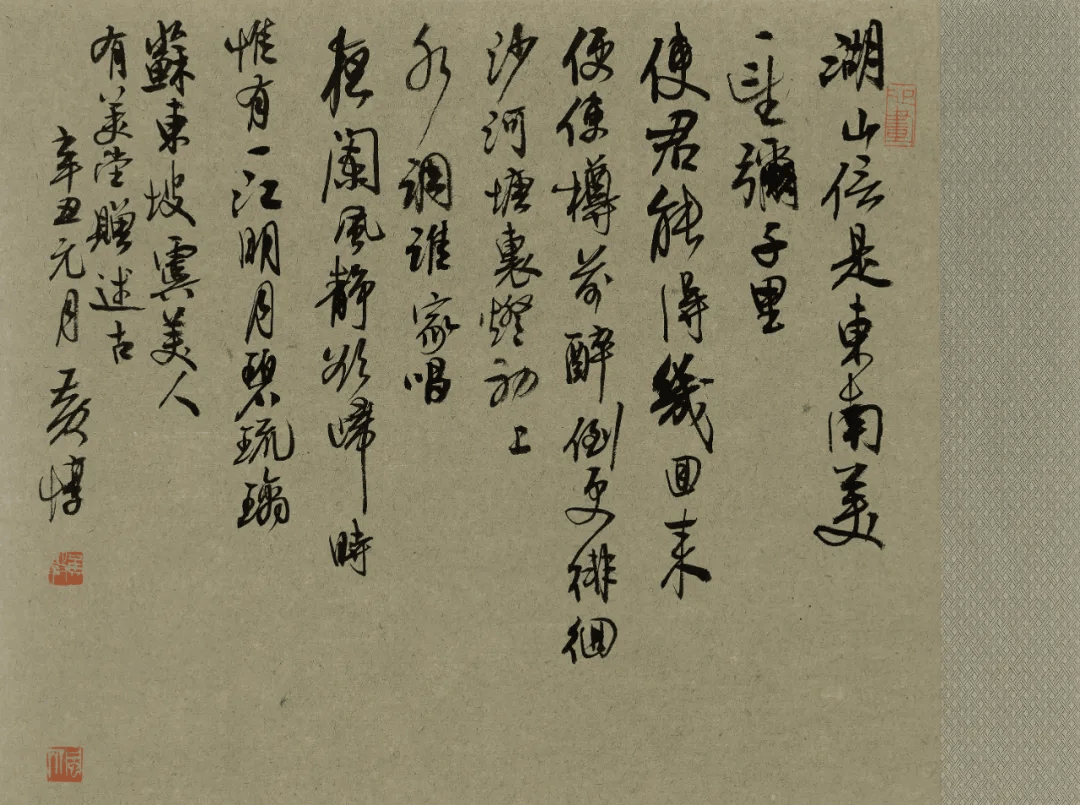

《湖山信是东南美》

行书册页

33cm×45cm

《苏东坡卜算子》

行草小品

53.5cm×32.5cm

《录自明人清言》

行书小品

34cm×38cm

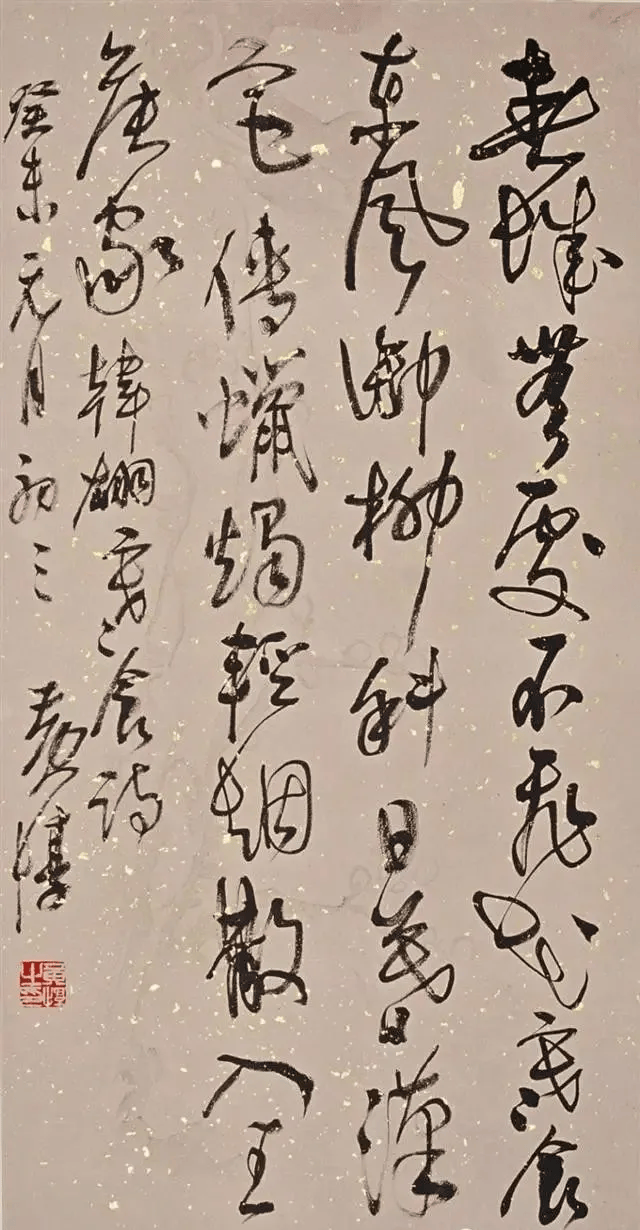

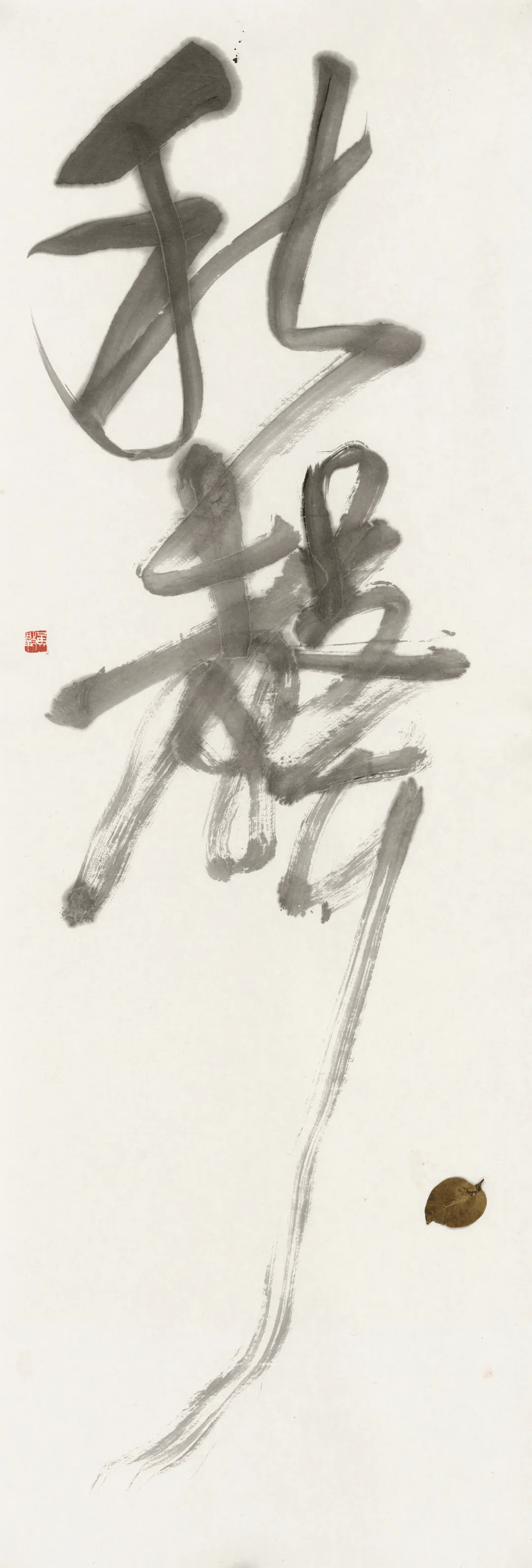

《秋声》

草书条幅

101cm×34.5cm

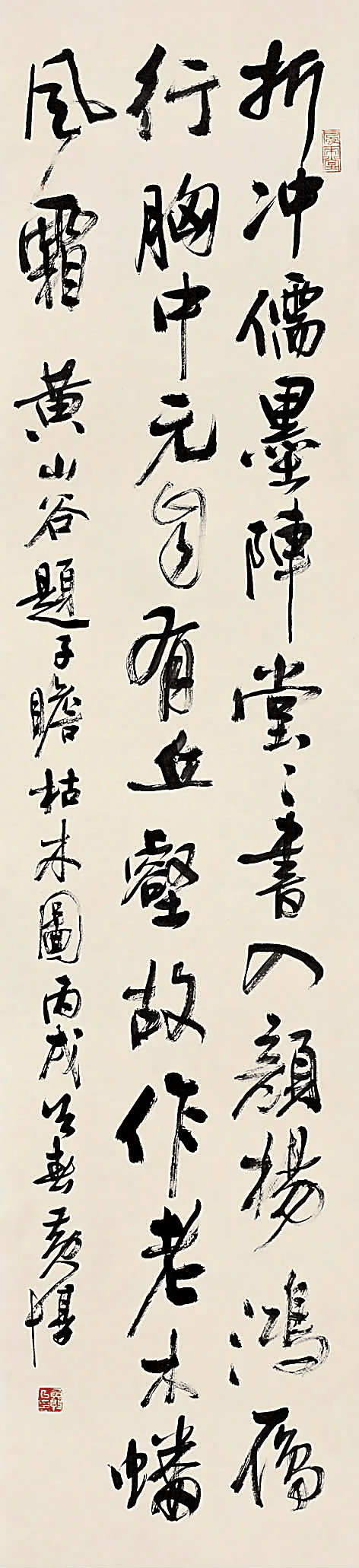

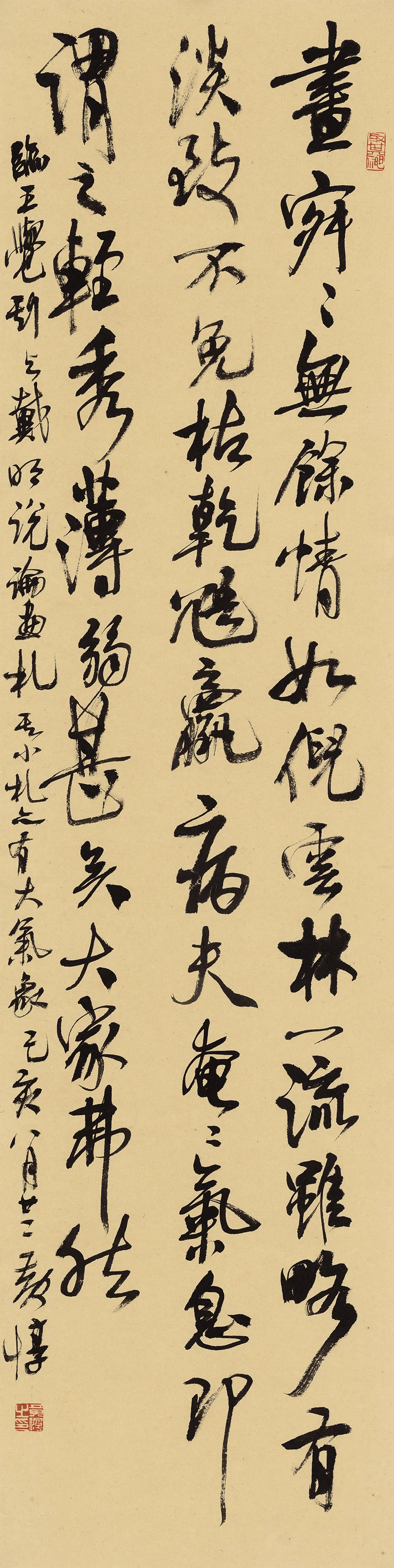

临王觉斯《与戴明说论画札》

行书条幅

139cm×35cm

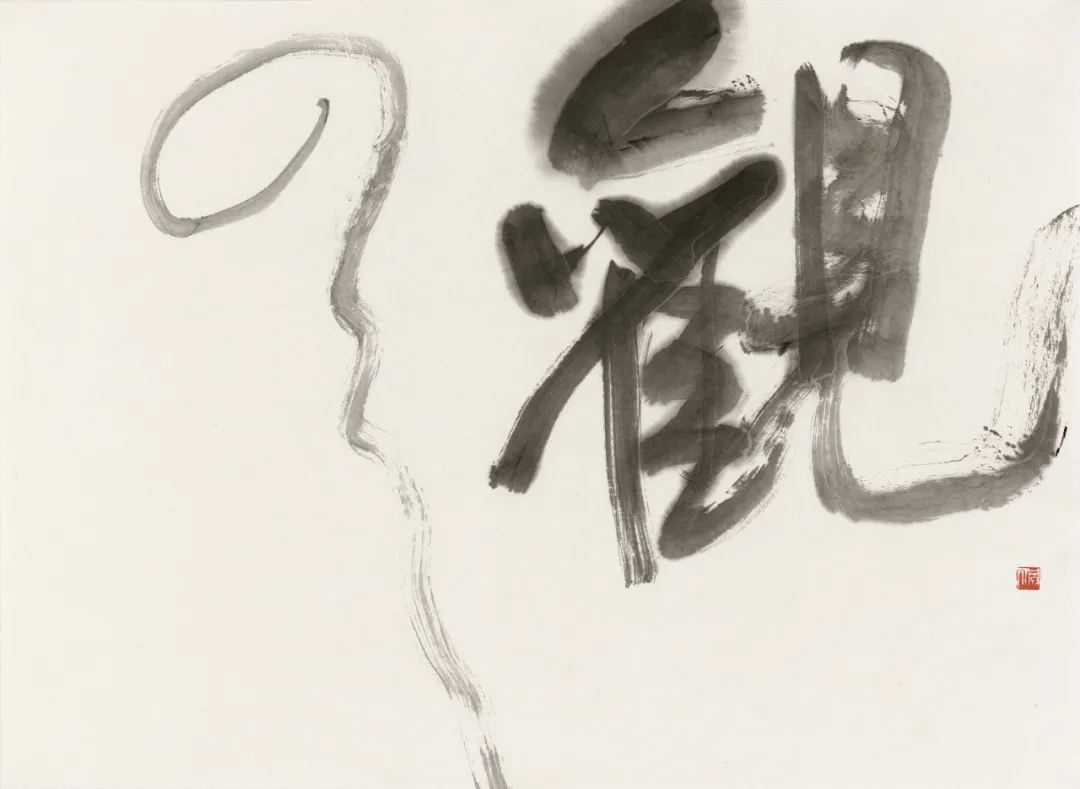

观云斗方

草书斗方

50cm×68.5cm

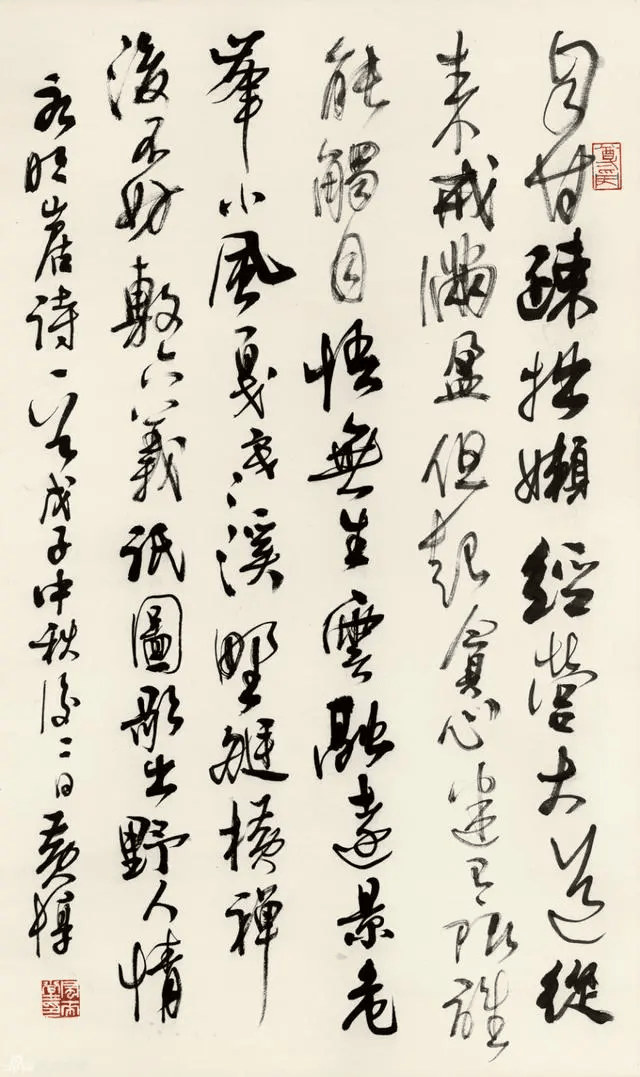

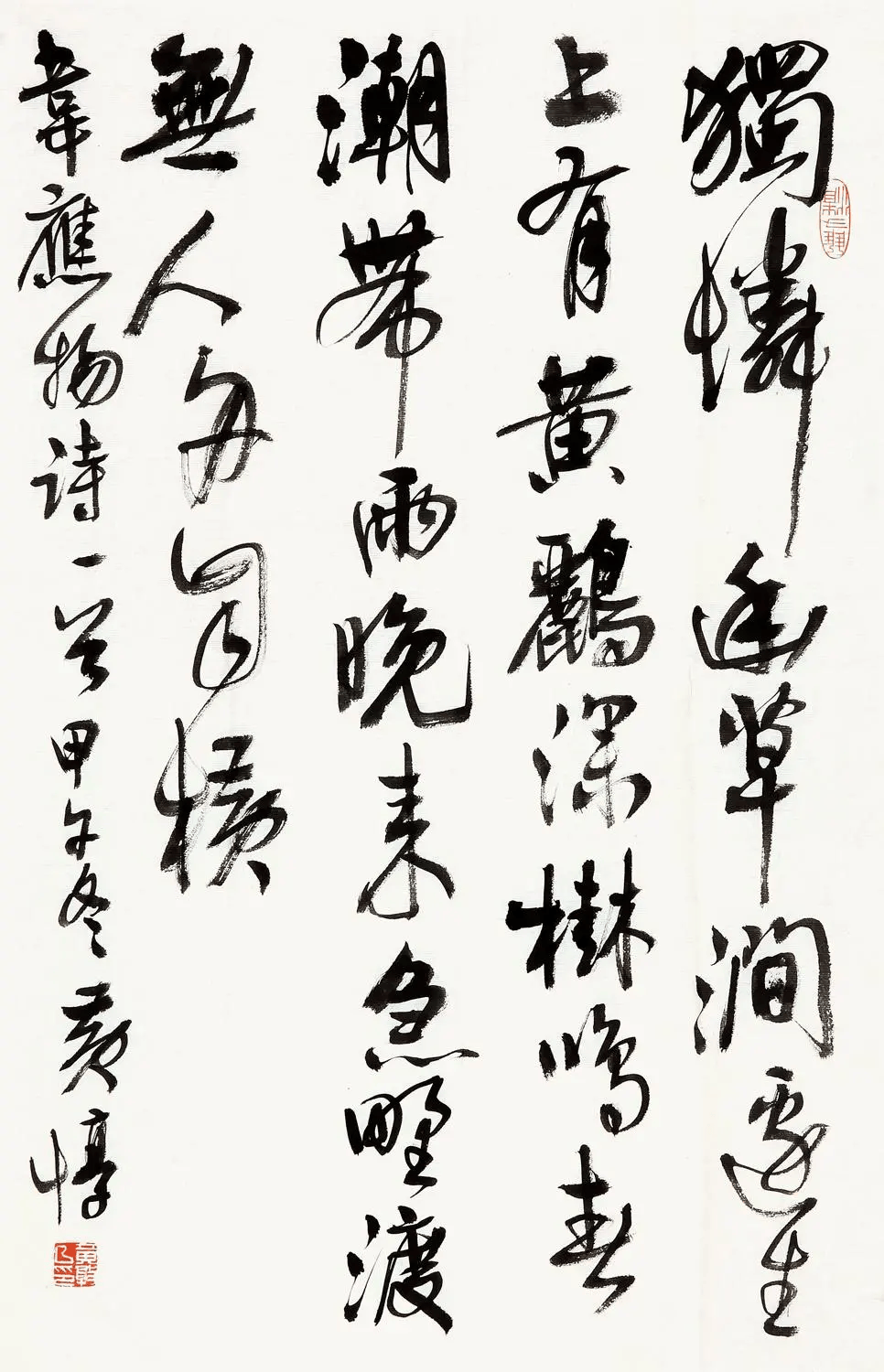

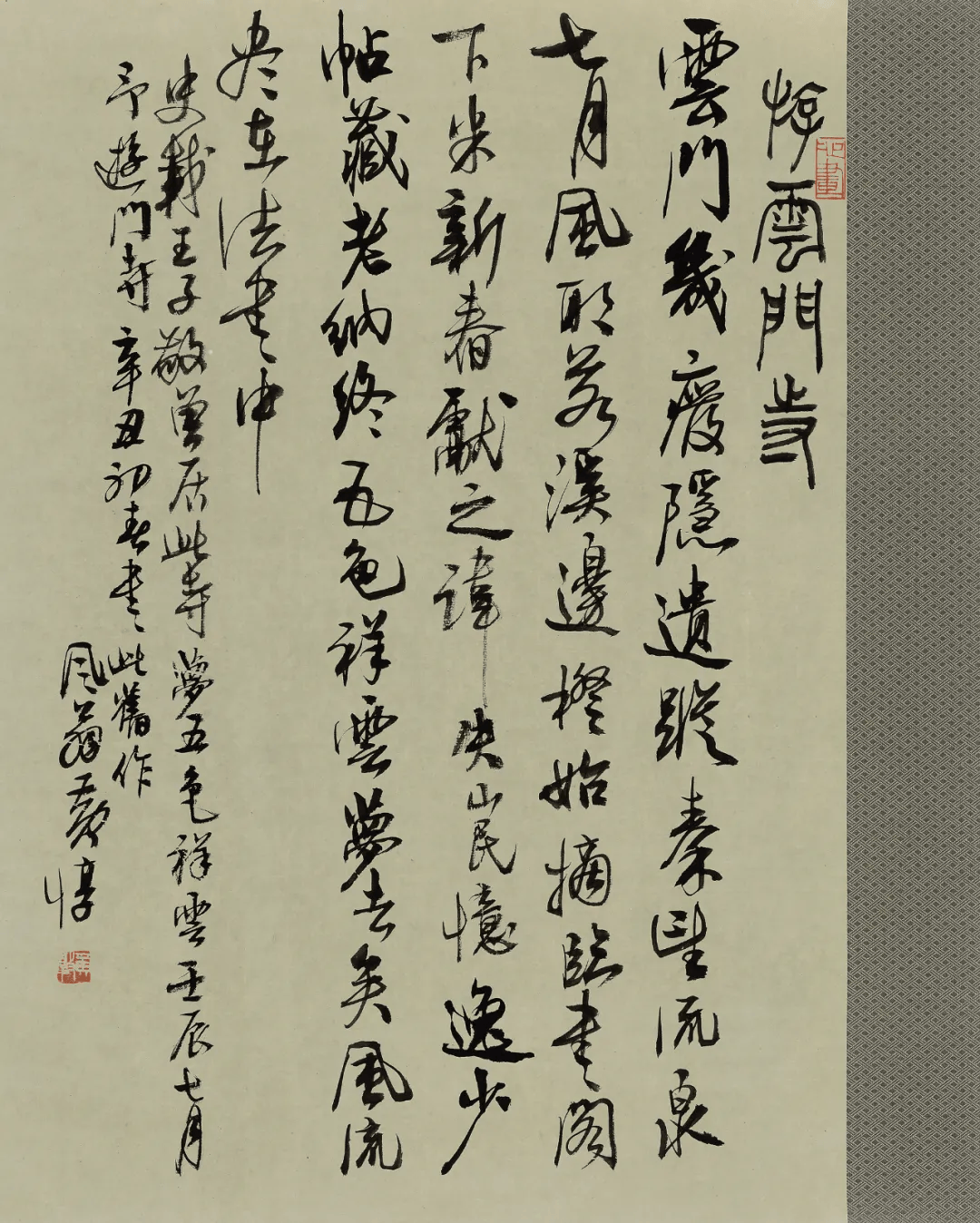

《游云门寺》自作诗

行草斗方

52cm×42cm

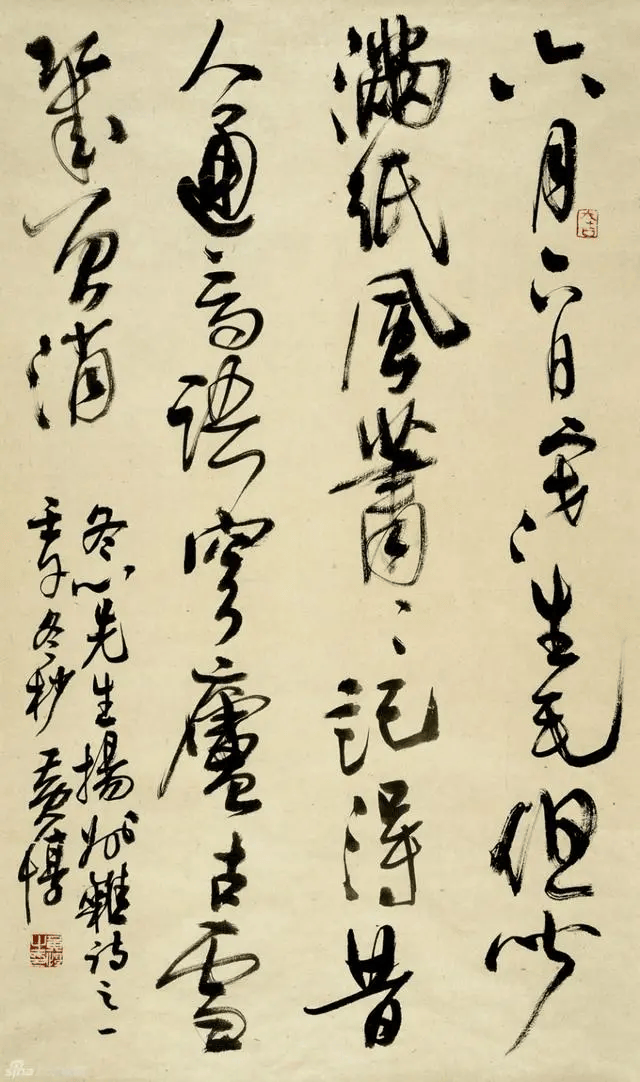

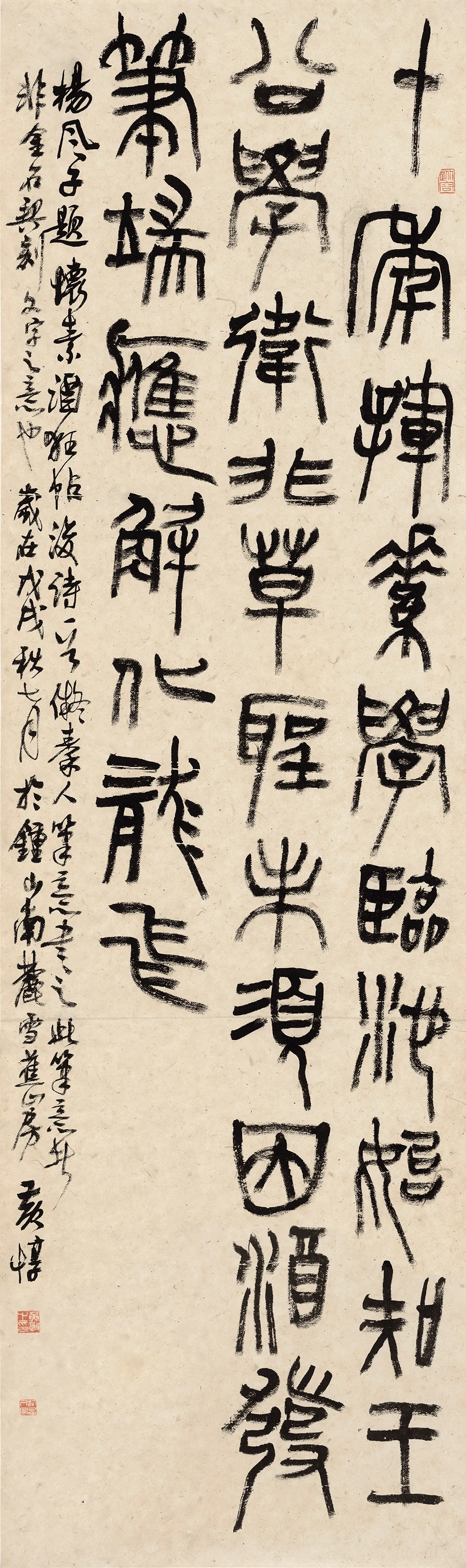

杨风子题怀素《酒狂帖》

篆书条幅

212cm×63cm

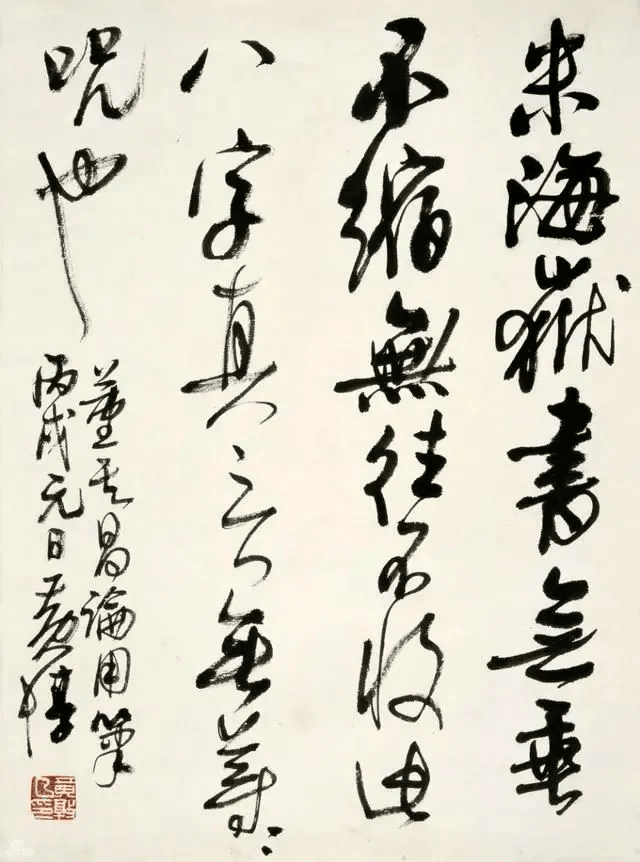

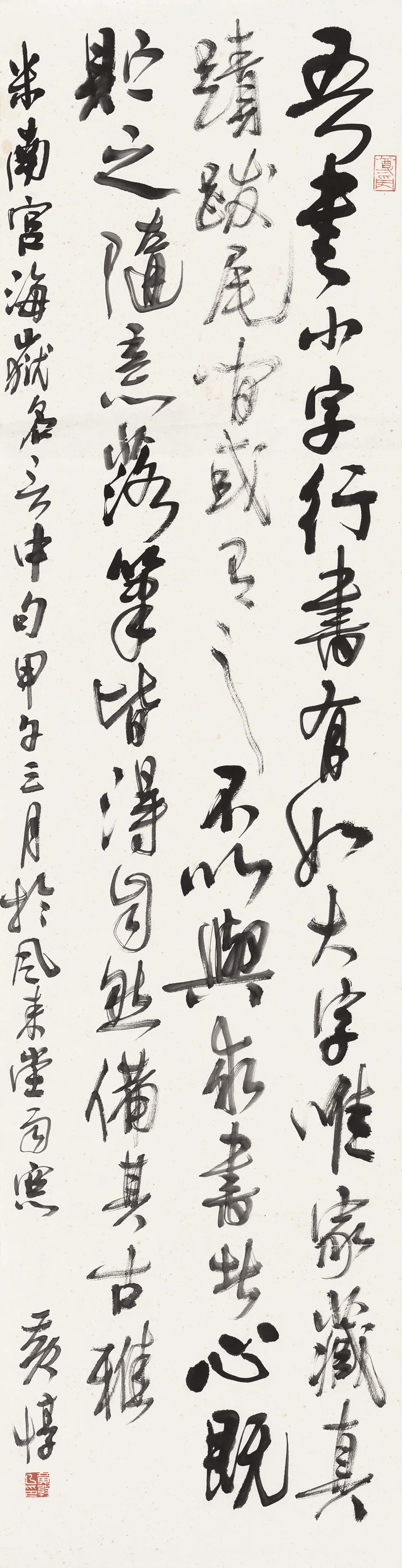

米南宫《海岳名言》

行草条幅

134cm×35cm

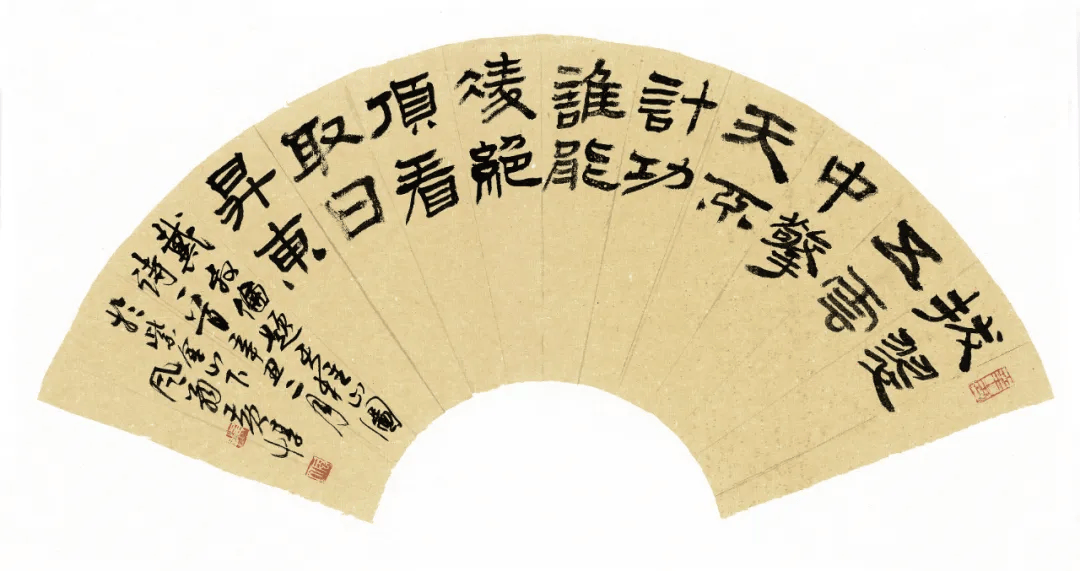

戴叔伦诗一首

隶书扇面

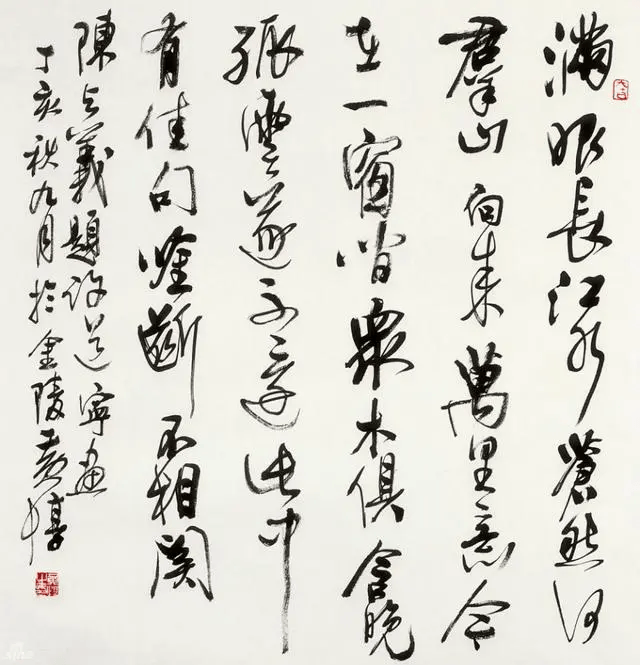

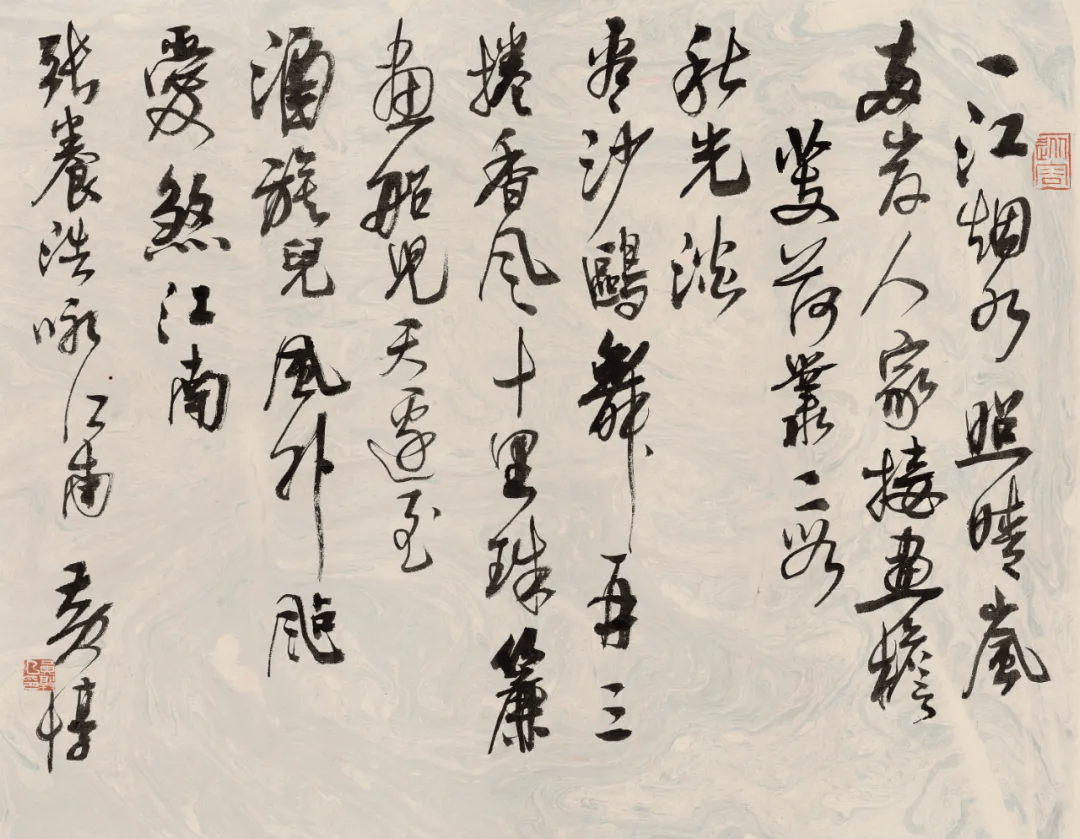

张养浩《咏江南》

行书斗方

49cm×63cm

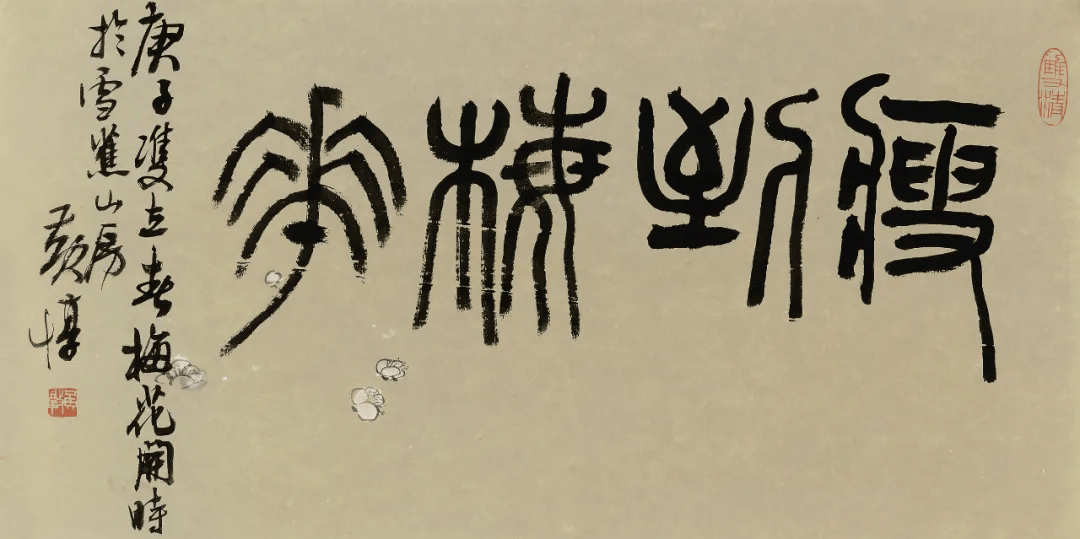

瘦到梅花

篆书横幅

26cm×53cm

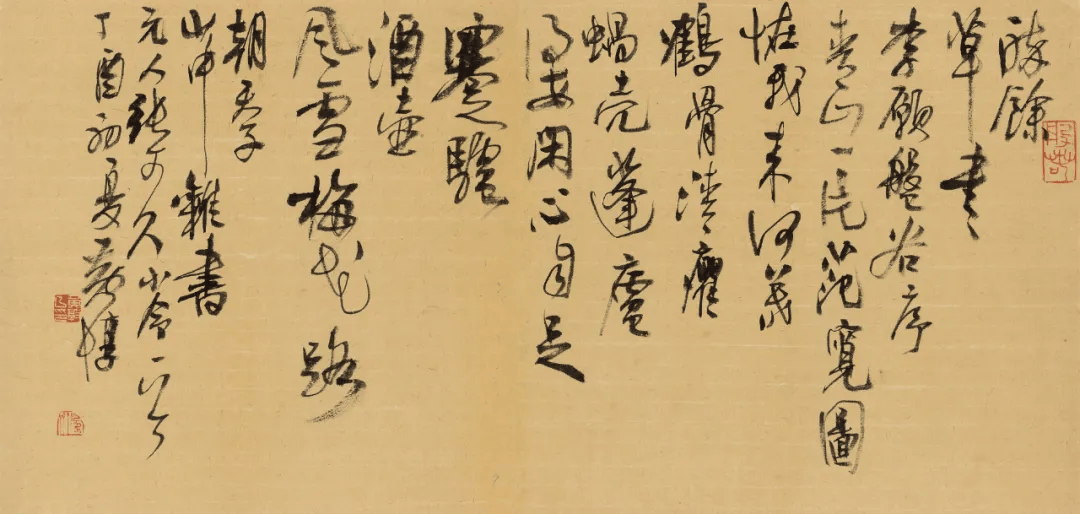

张可久小令

行书斗方

39.5cm×83cm

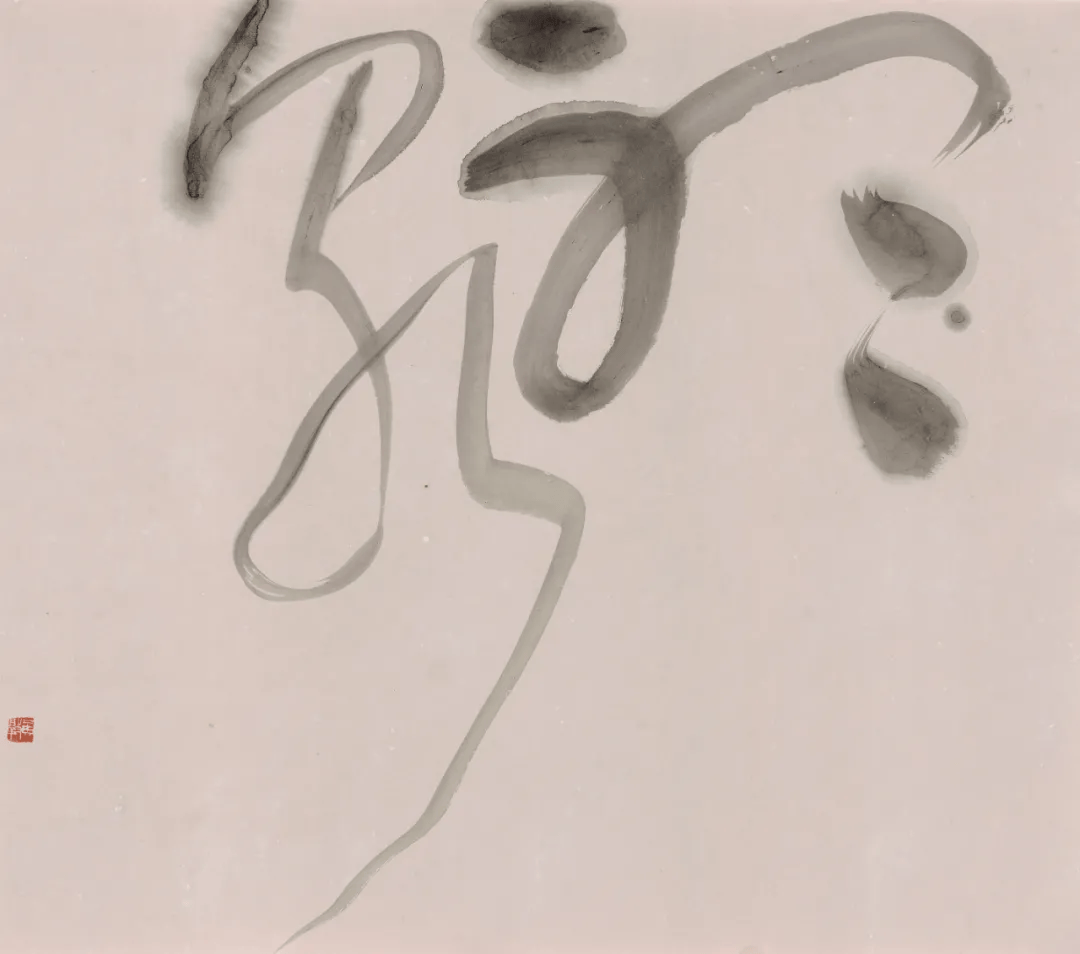

听泉

草书斗方

54cm×61cm

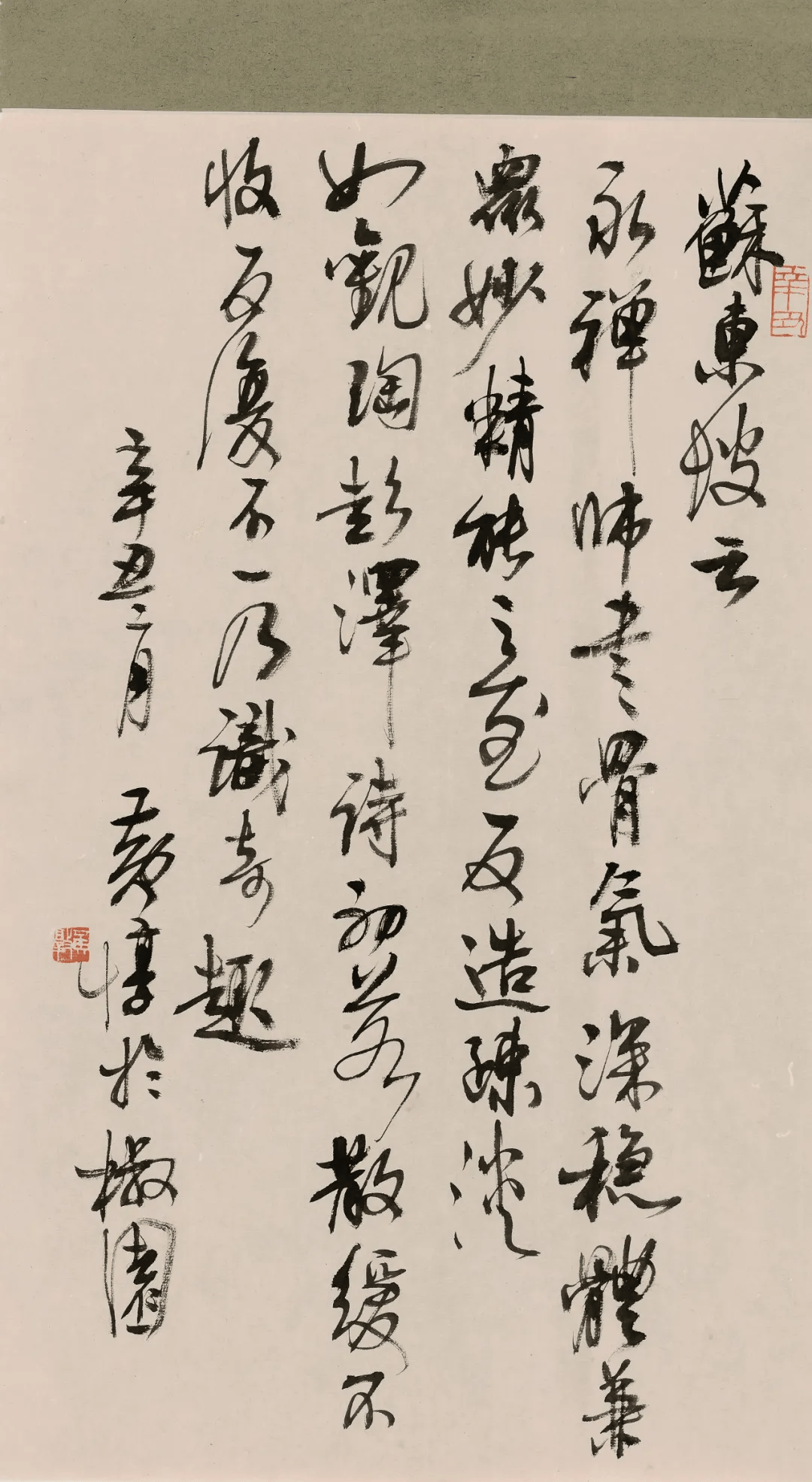

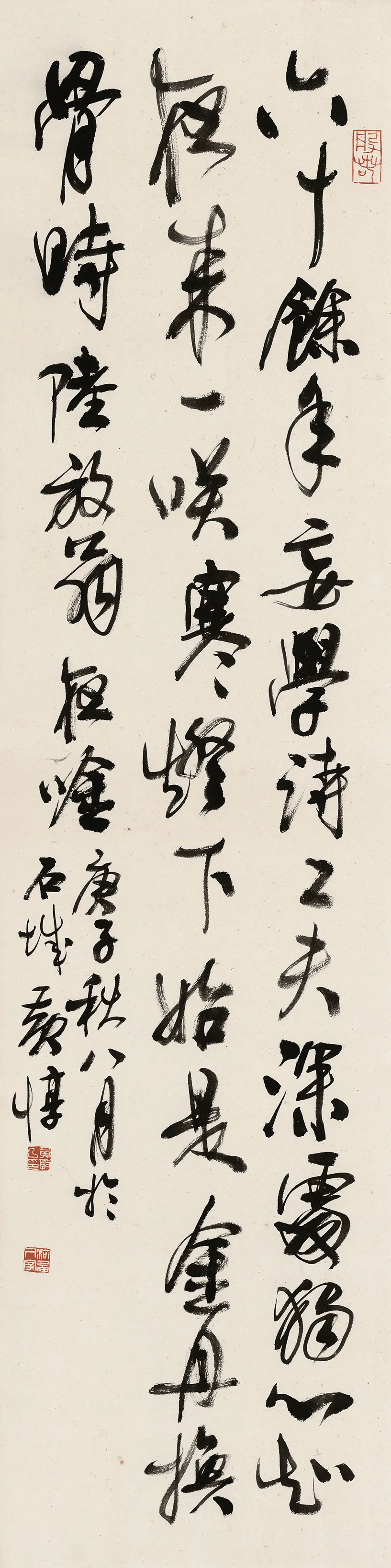

苏东坡书论

行草条幅

54cm×32cm

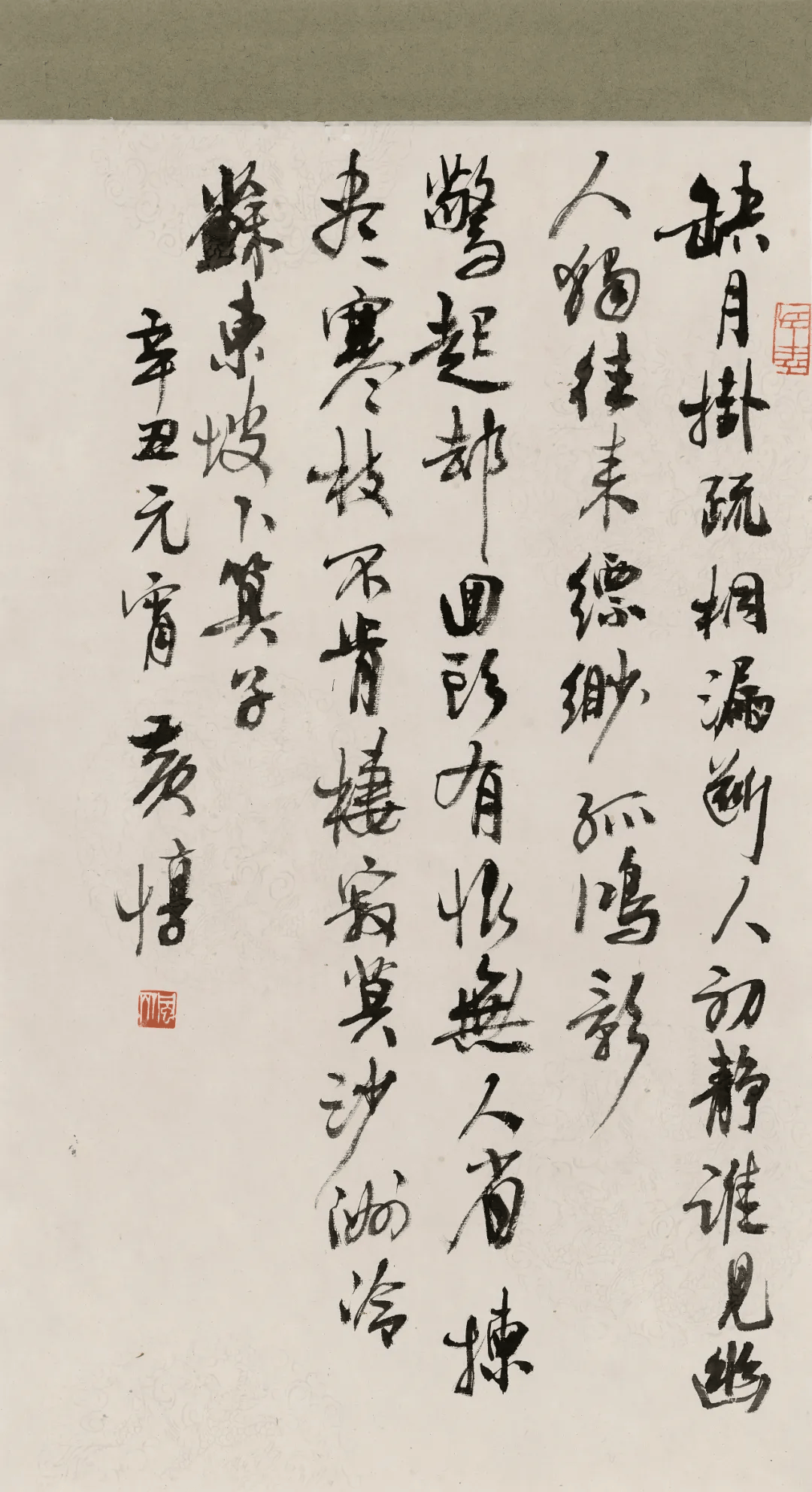

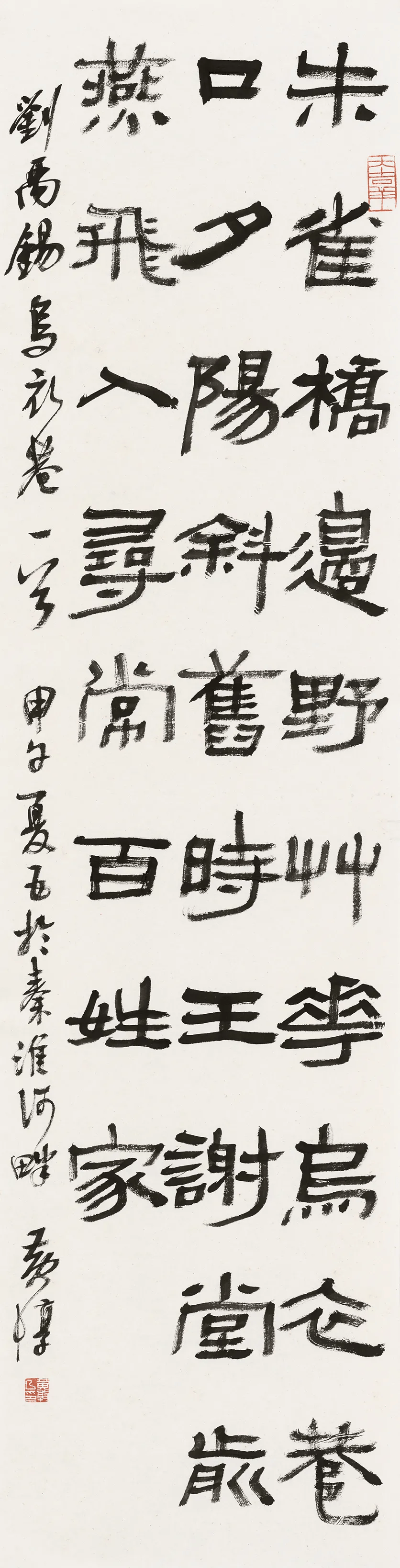

刘禹锡《乌衣巷》

隶书条幅

138cm×35cm

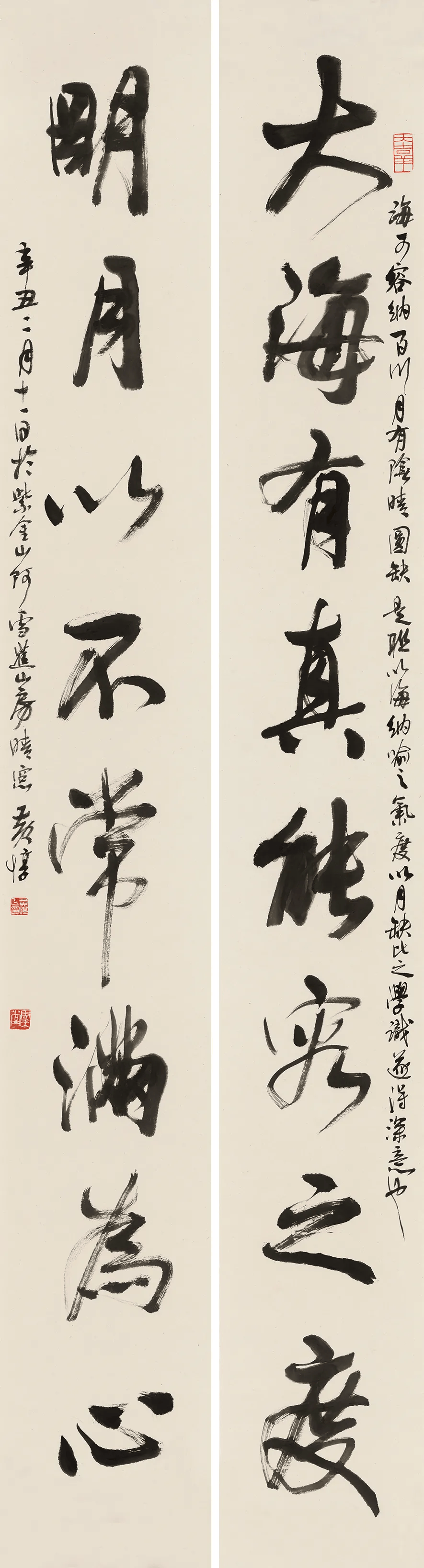

大海有真能容之度 明月以不常满为心

行书对联

196cm×26cm×2

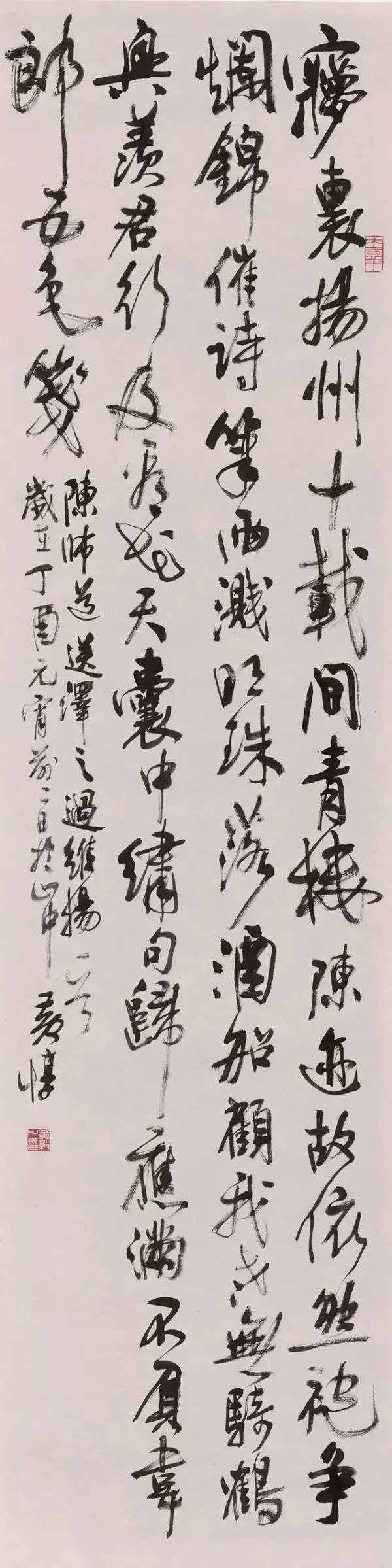

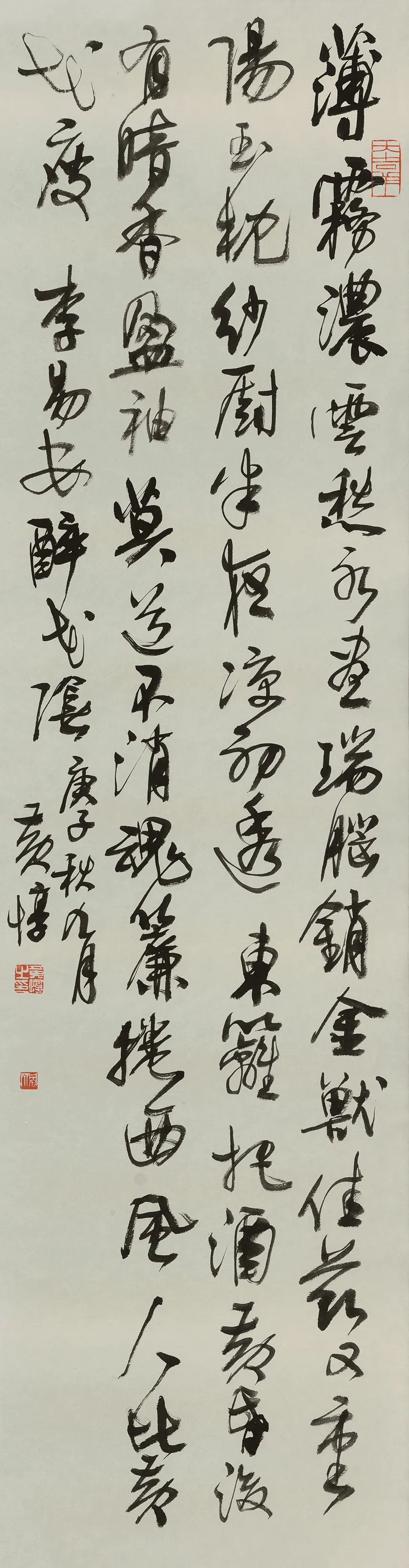

李易安《醉花阴》

行草条幅

134cm×35cm

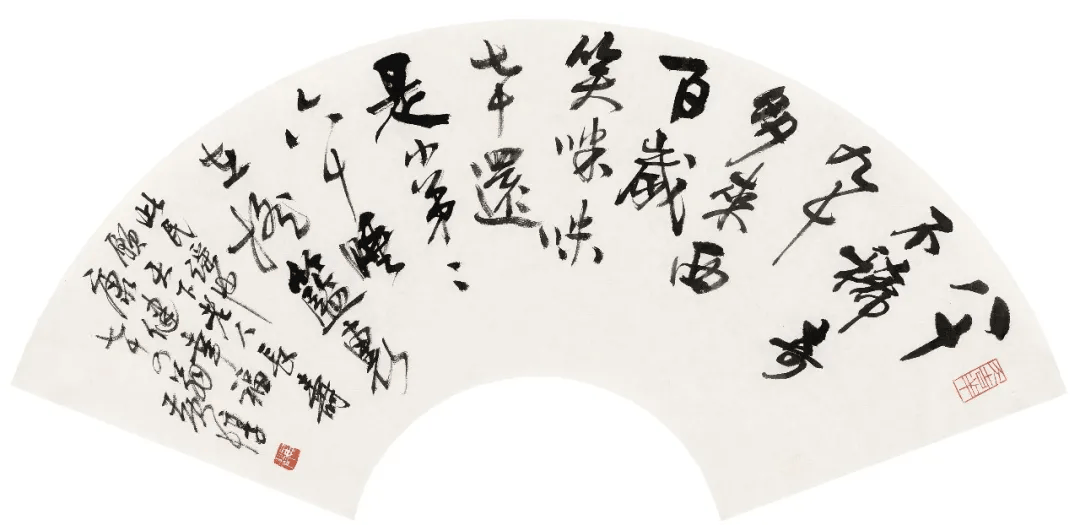

民谣

行书扇面

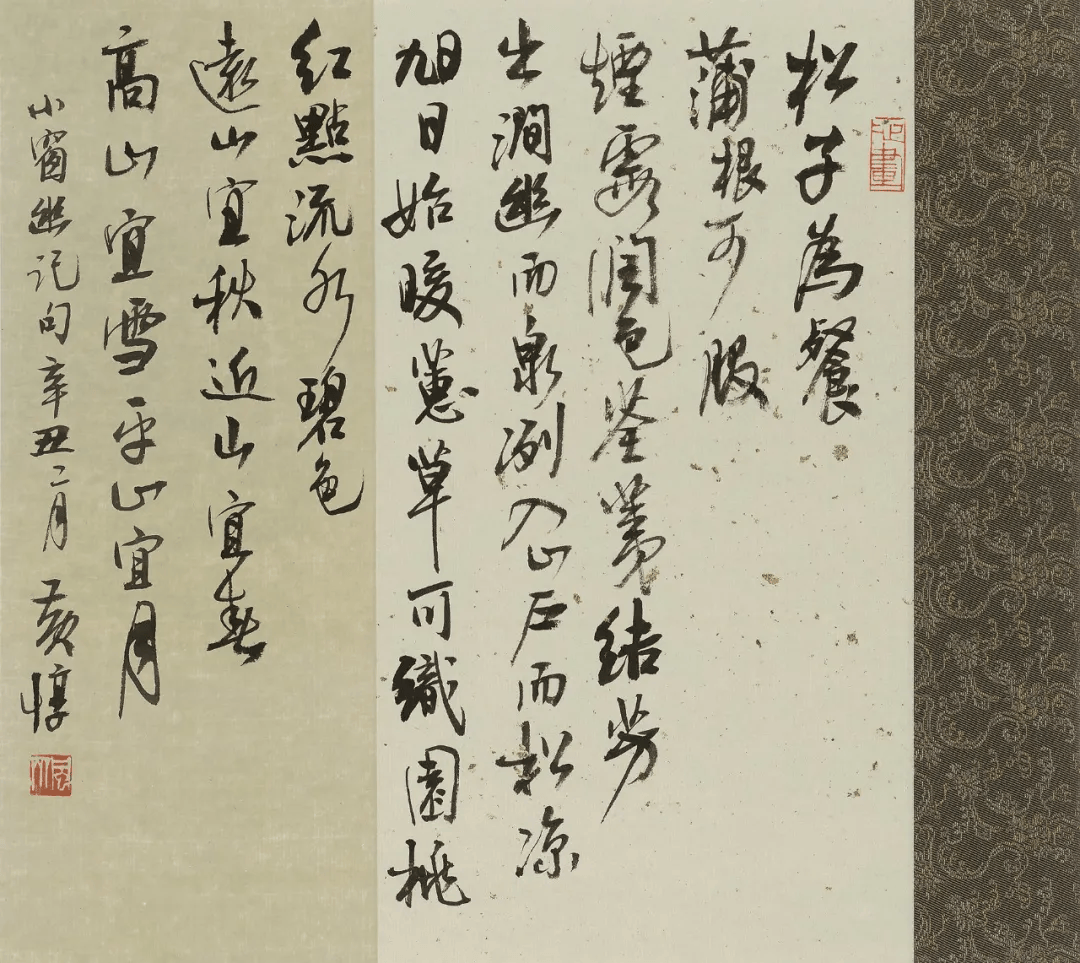

《小窗幽记》句

行书小品

34cm×38cm

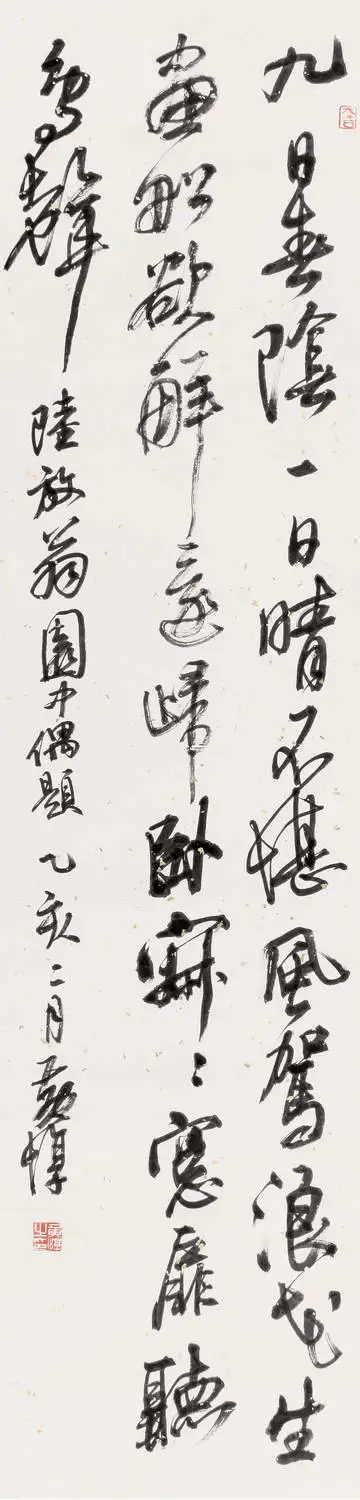

陆游《夜吟》

行草条幅

139cm×35cm

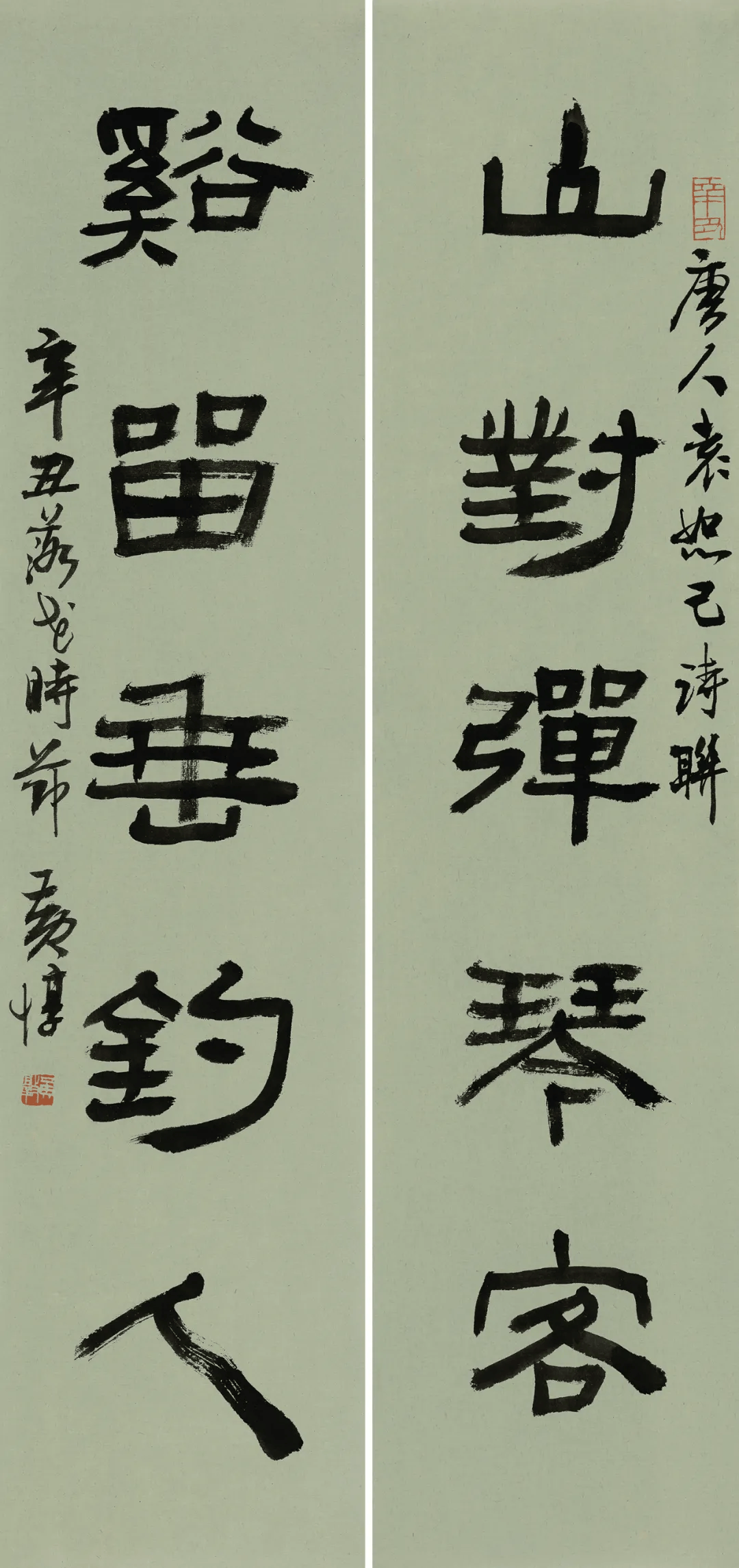

山对弹琴客 溪留垂钓人

隶书对联

70cm×16cm×2

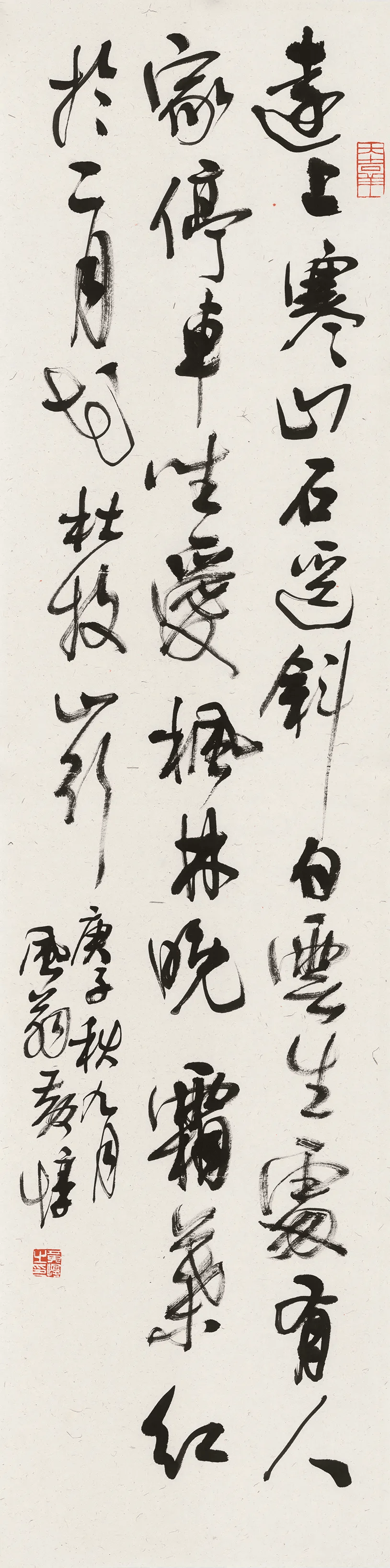

杜牧《山行》

行草条幅

138cm×35cm

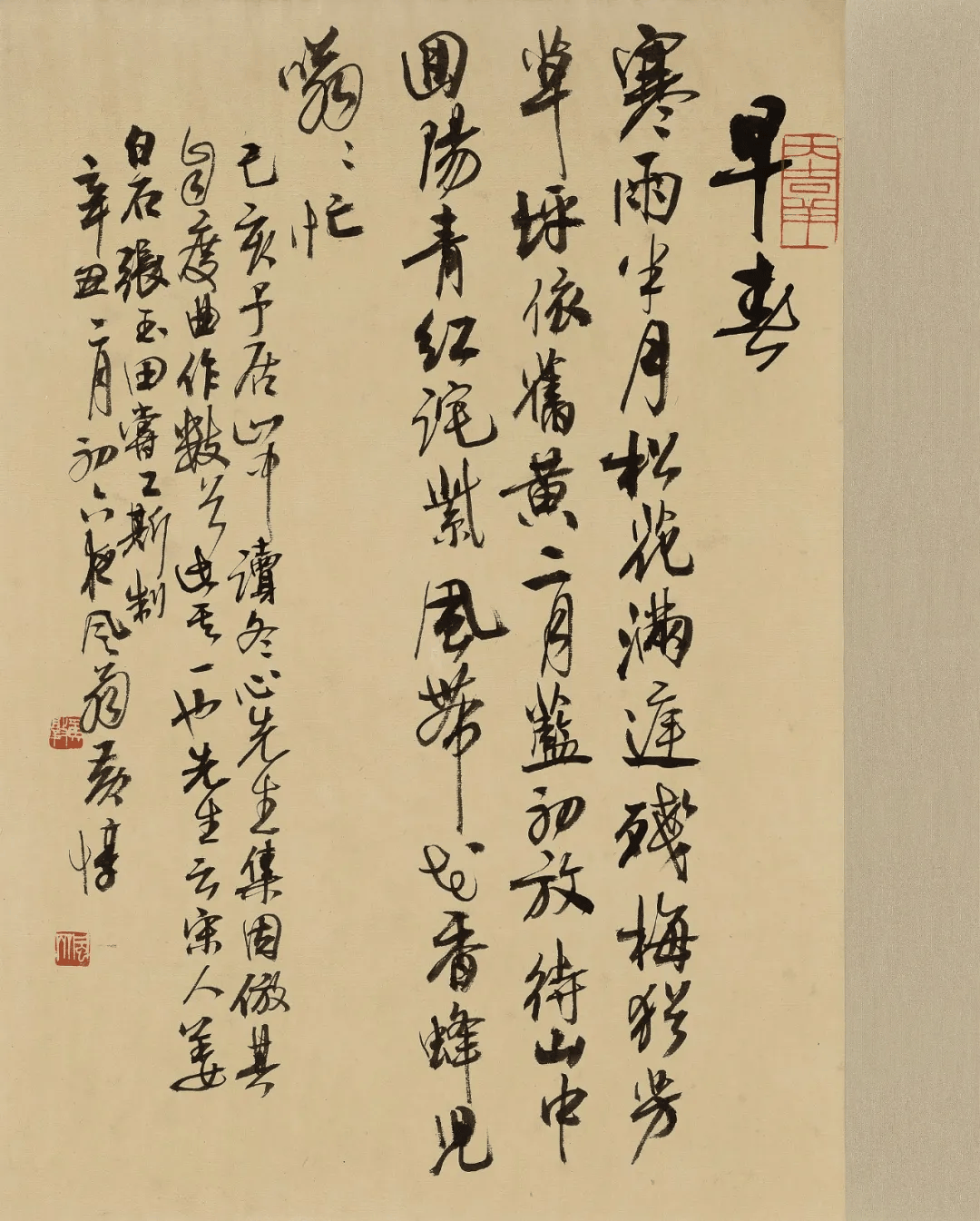

《早春》自作诗

行书斗方

52cm×42cm

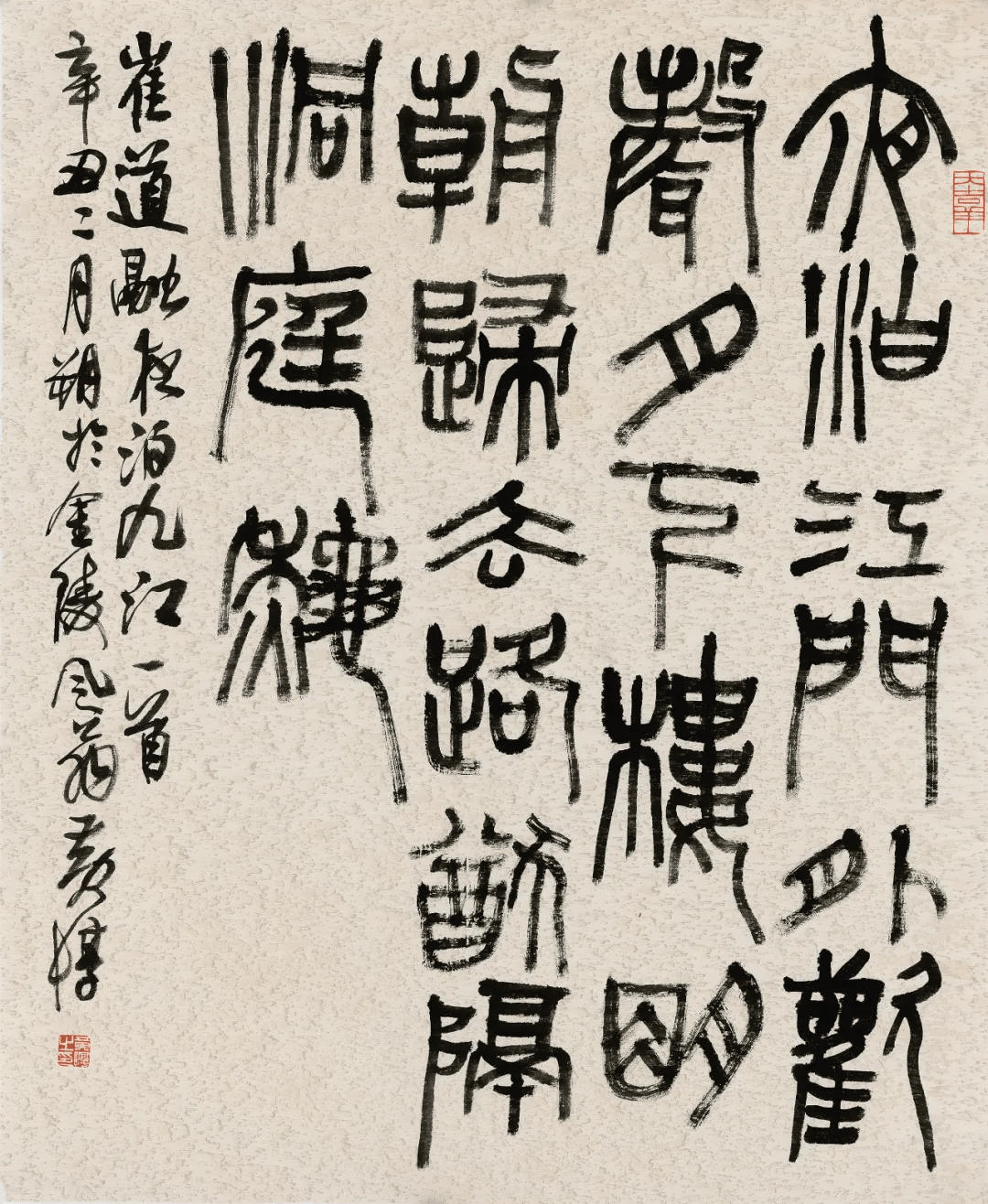

崔道融《夜泊九江》一首

篆书斗方

93.5cm×76cm

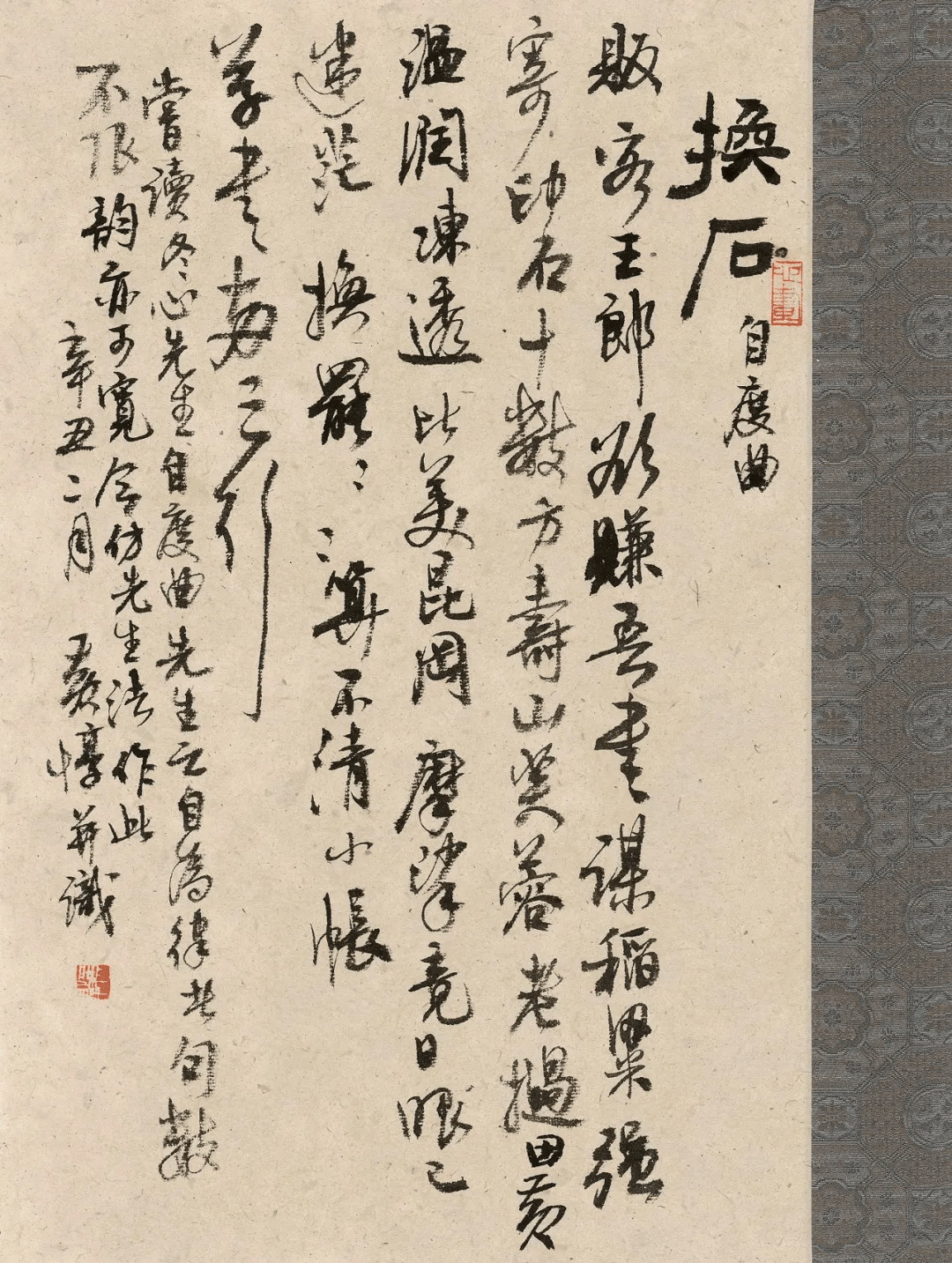

《换石》自作诗

行草斗方

52cm×42cm

荀子劝学句

篆书扇面

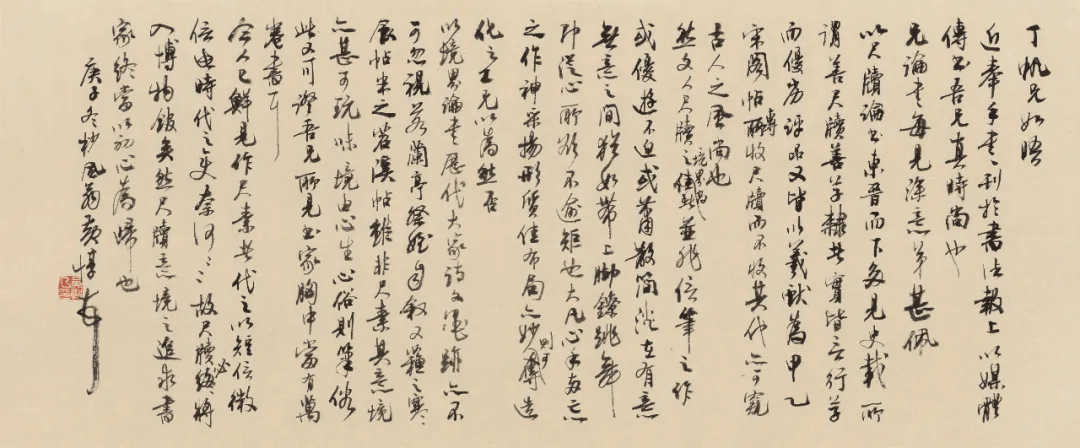

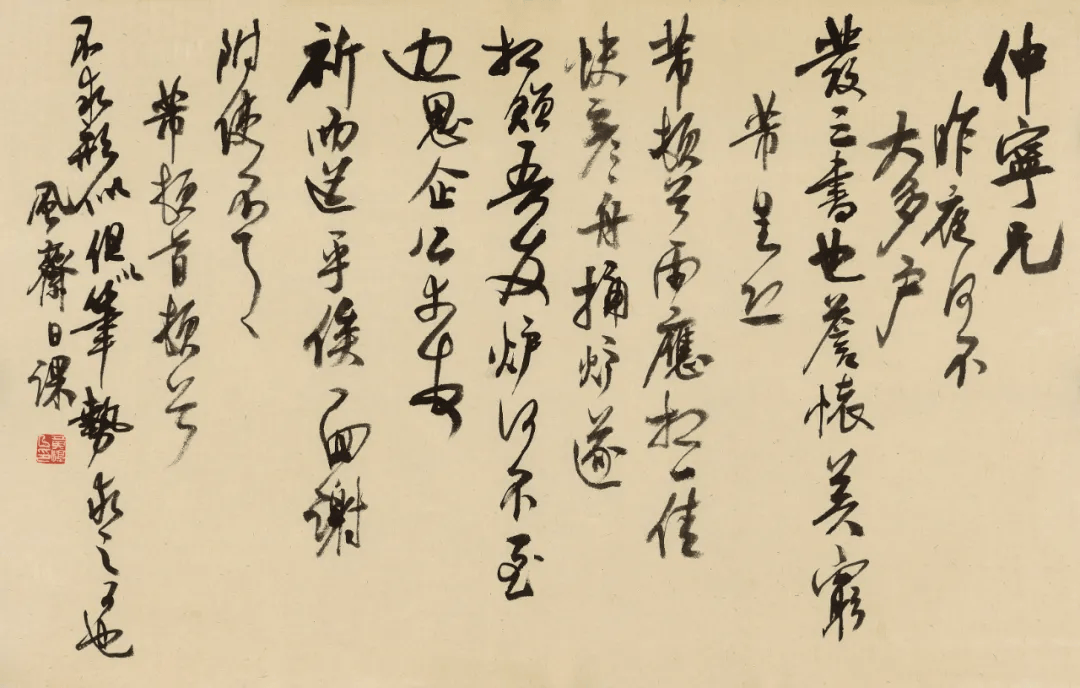

与丁帆兄信札

行书横幅

35cm×83cm

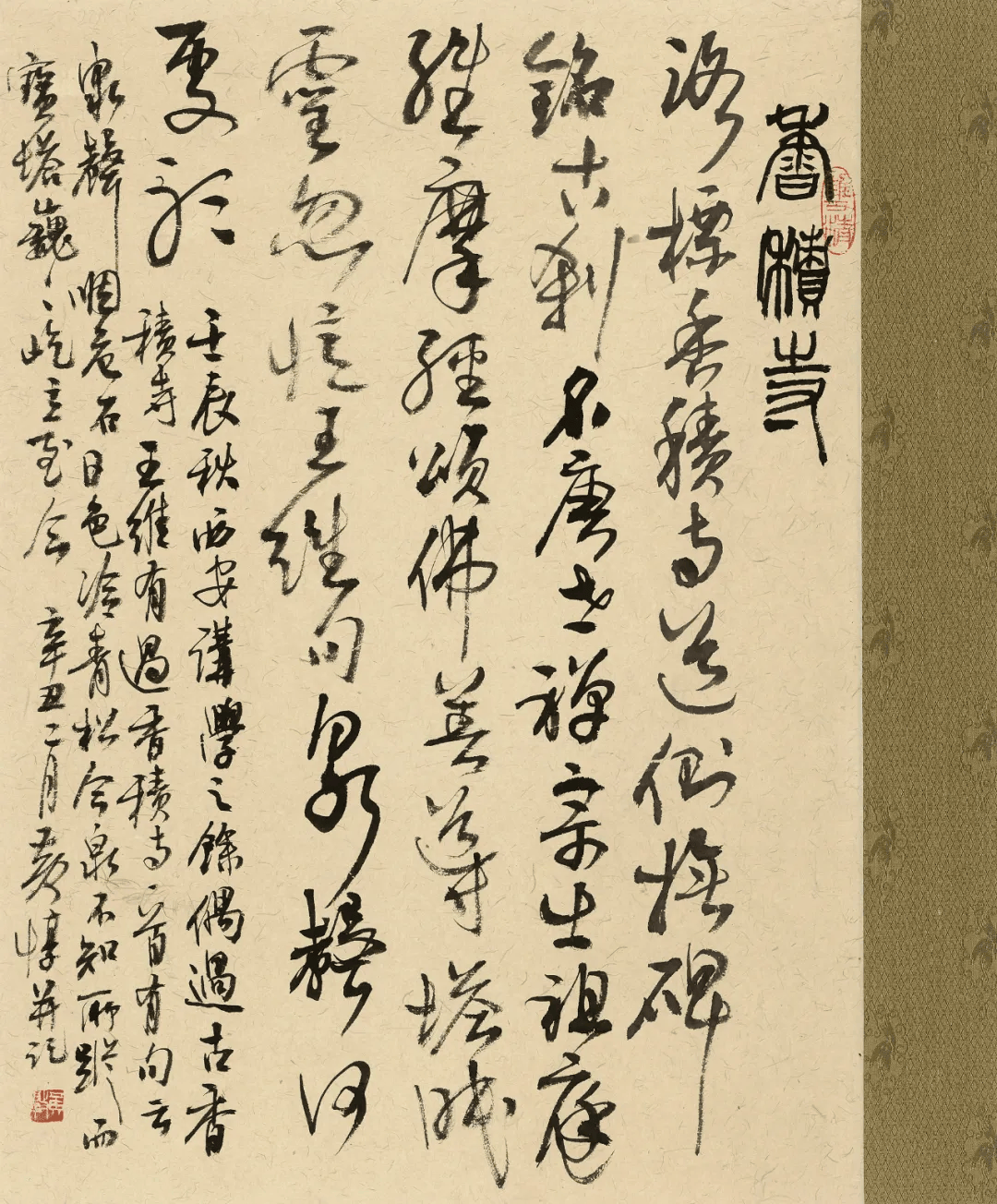

《香积寺》自作诗

草书小品

52cm×42cm

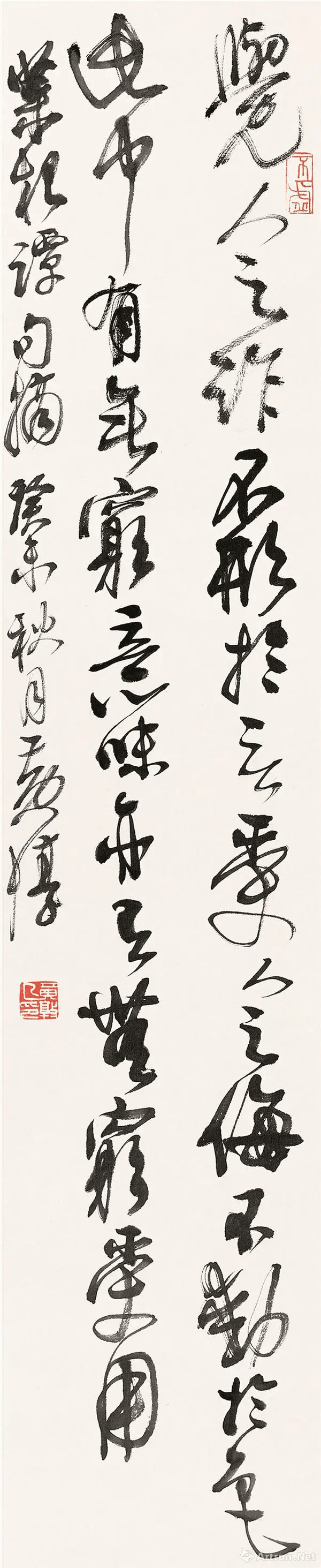

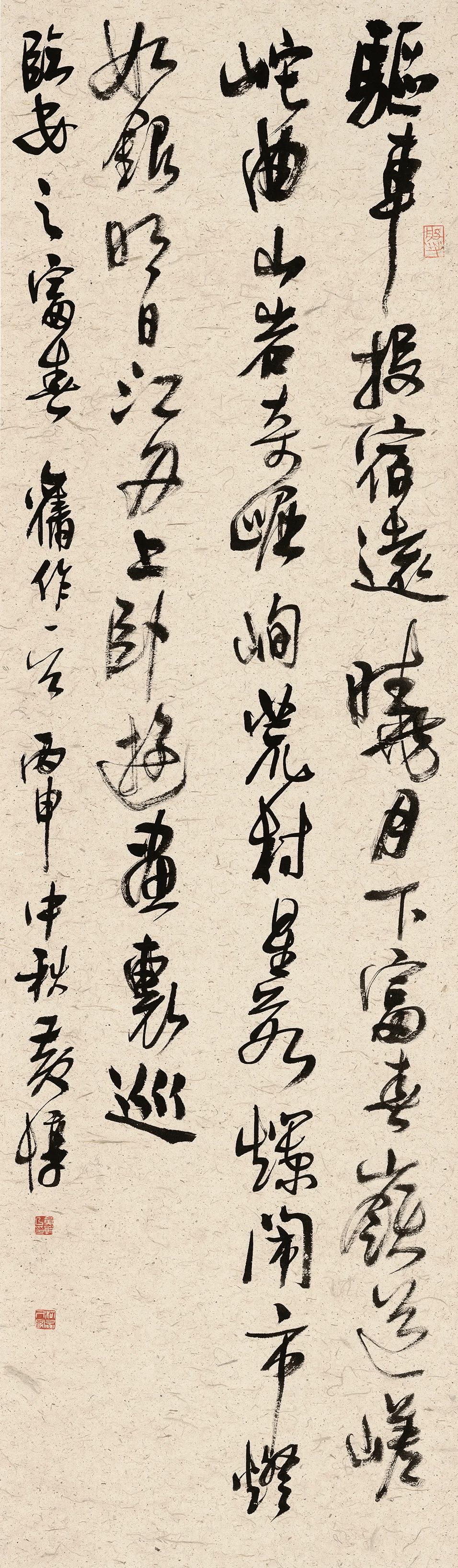

《临安之富春》(自作诗)

行书条幅

179cm×52cm

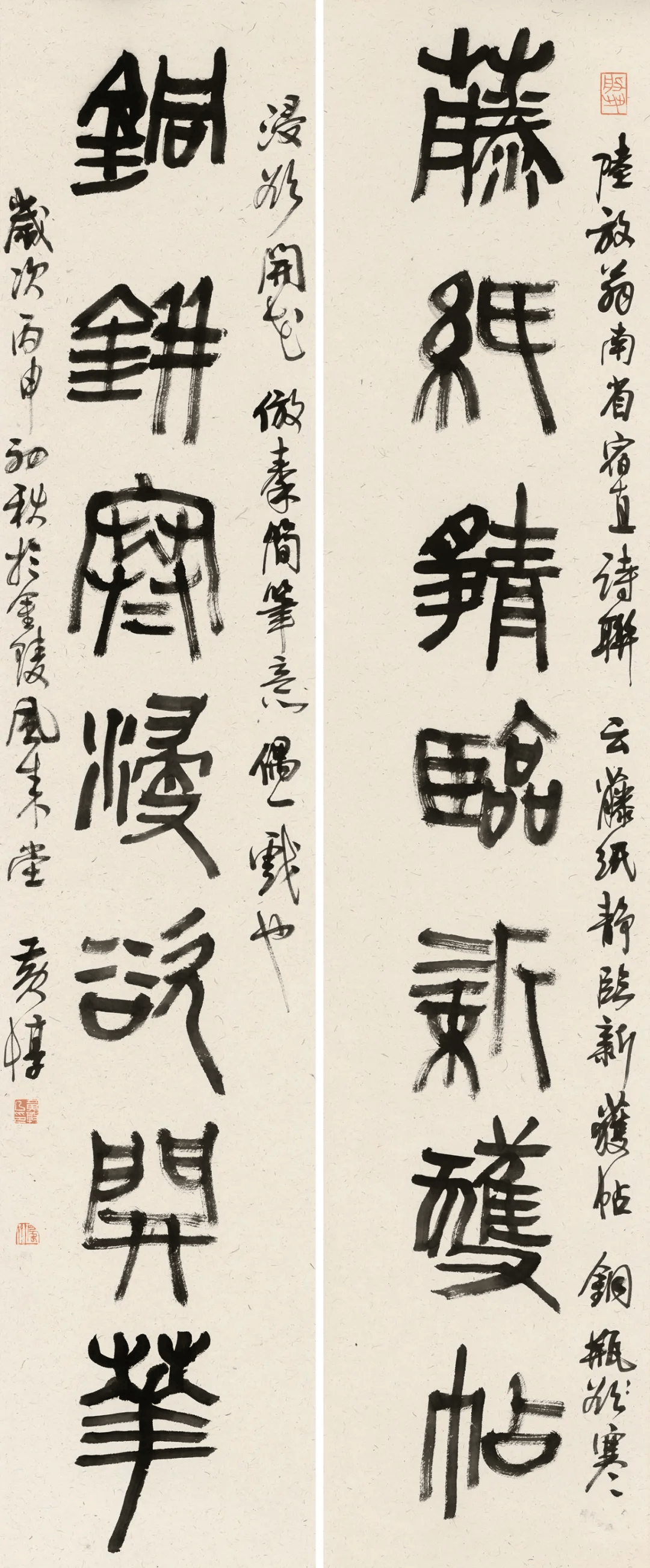

藤纸静临新获帖 铜瓶寒浸欲开花

篆书对联

136cm×28cm×2

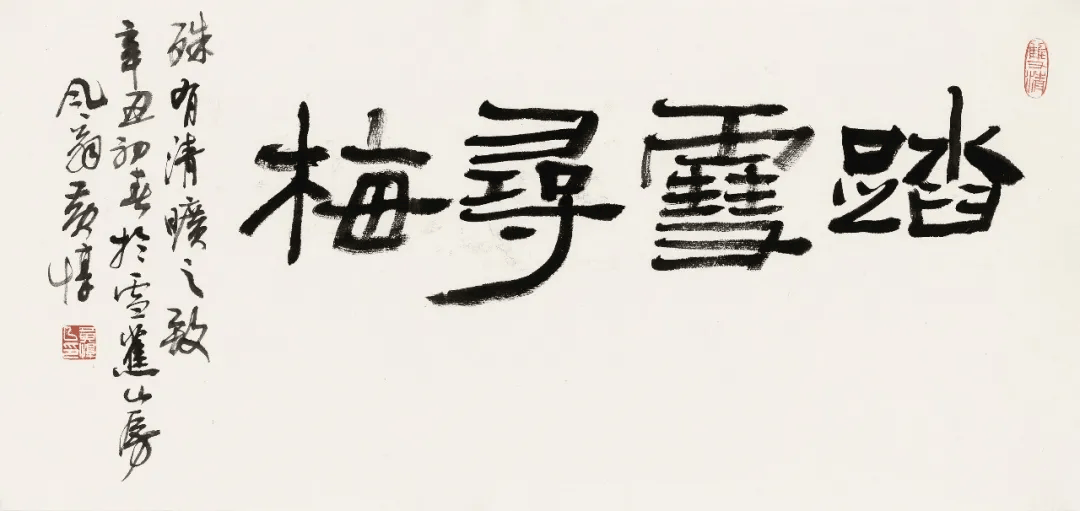

踏雪寻梅

隶书横幅

31cm×68cm

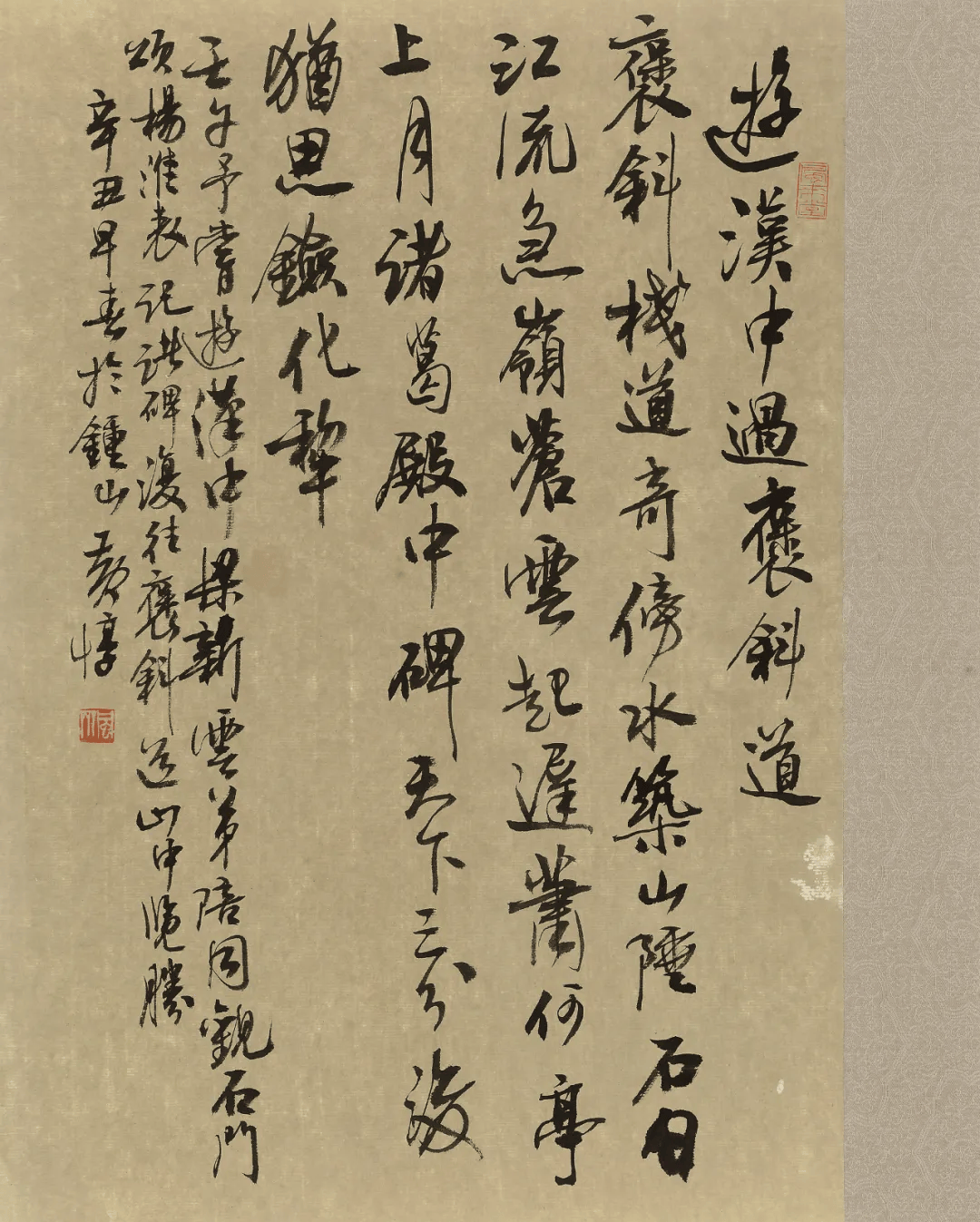

《游汉中过褒斜道》自作诗

行书斗方

52cm×42cm

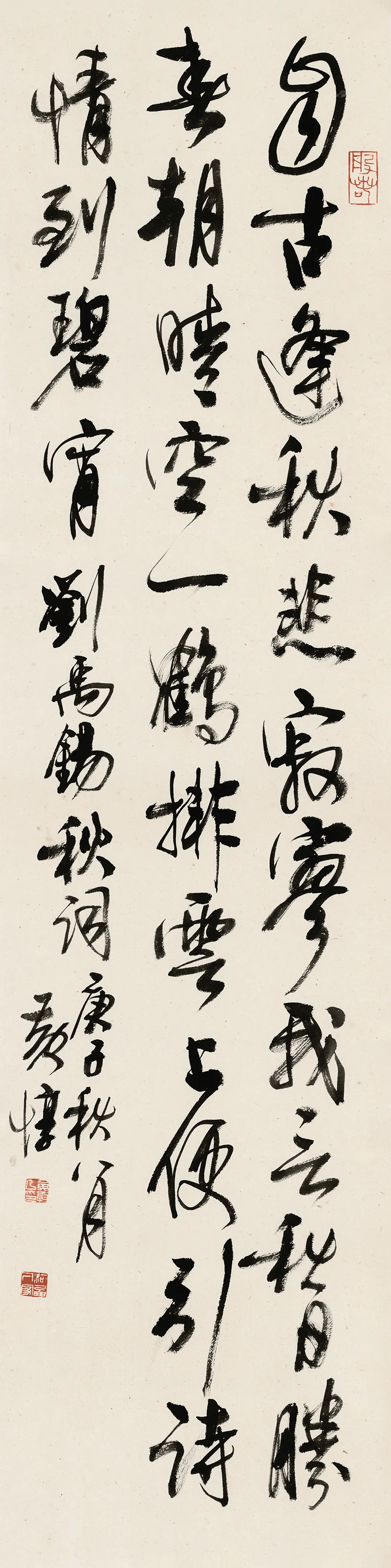

刘禹锡《秋词》

行草条幅

139cm×35cm

临《汉芗他君石祠堂画像石柱铭》

篆书条幅

137.5cm×35.5cm

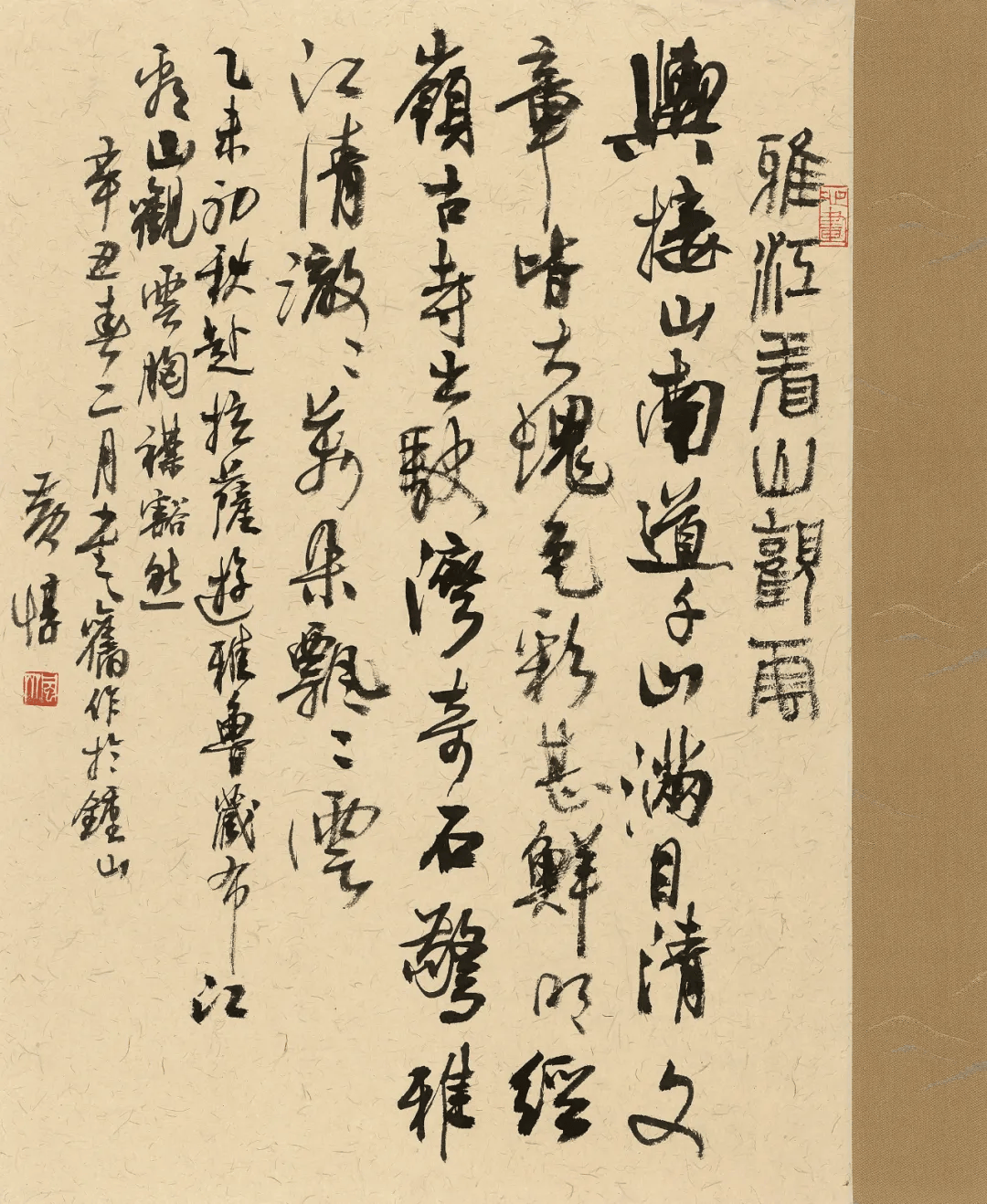

《雅江看山观云》自作诗

行草小品

52cm×42cm

天籁

行草斗方

50cm×65.5cm

临米芾

行草横幅

49cm×81cm

王摩诘《竹里馆》一首

篆书斗方

91cm×75cm

临米芾一则

行书斗方

51cm×80cm

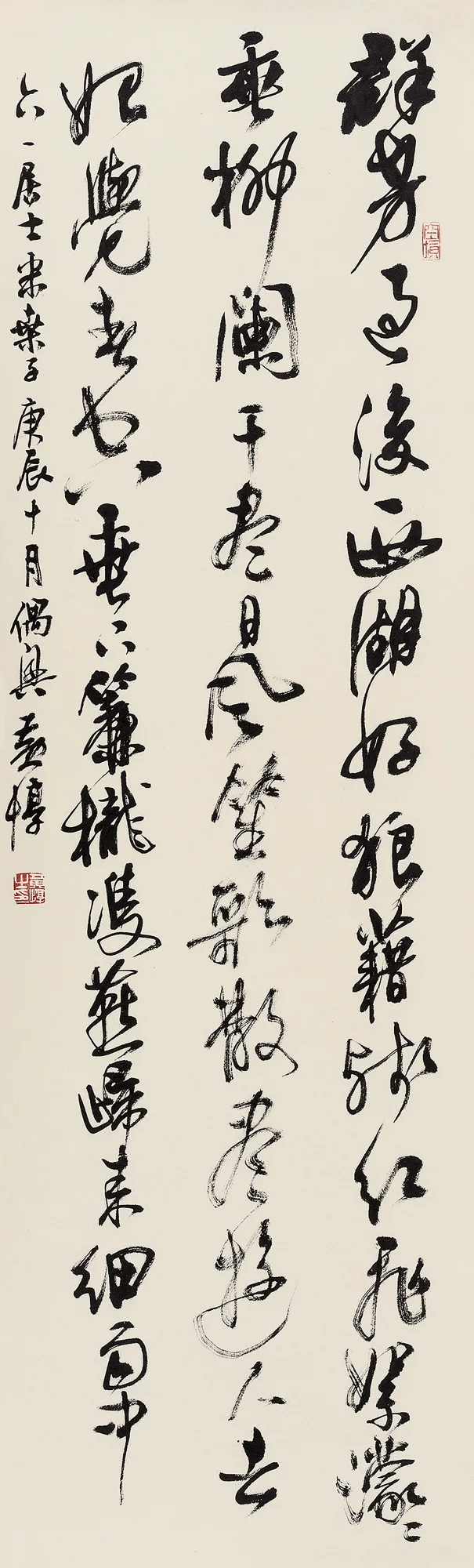

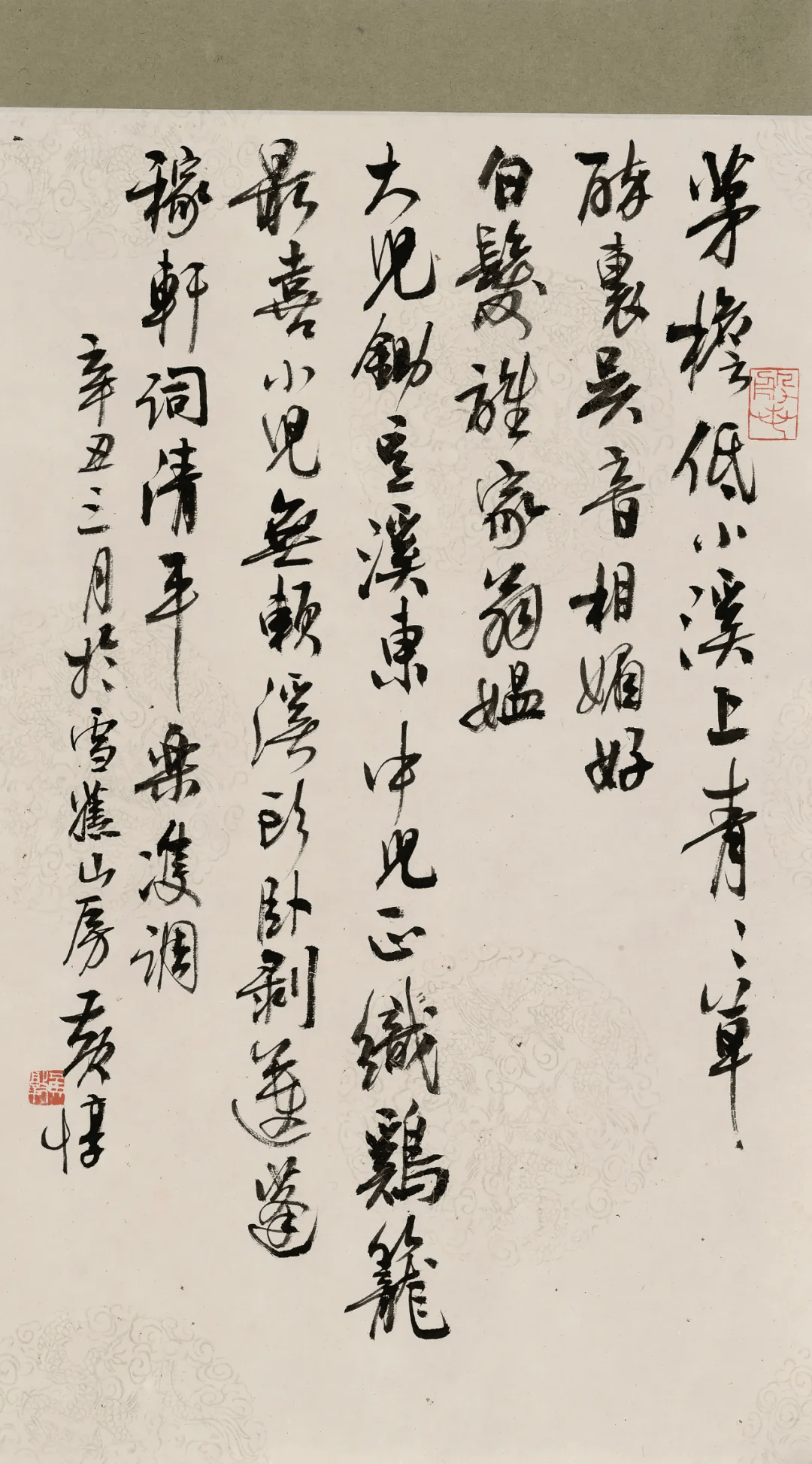

辛弃疾《清平乐》

行草小品

53.8cm×32cm

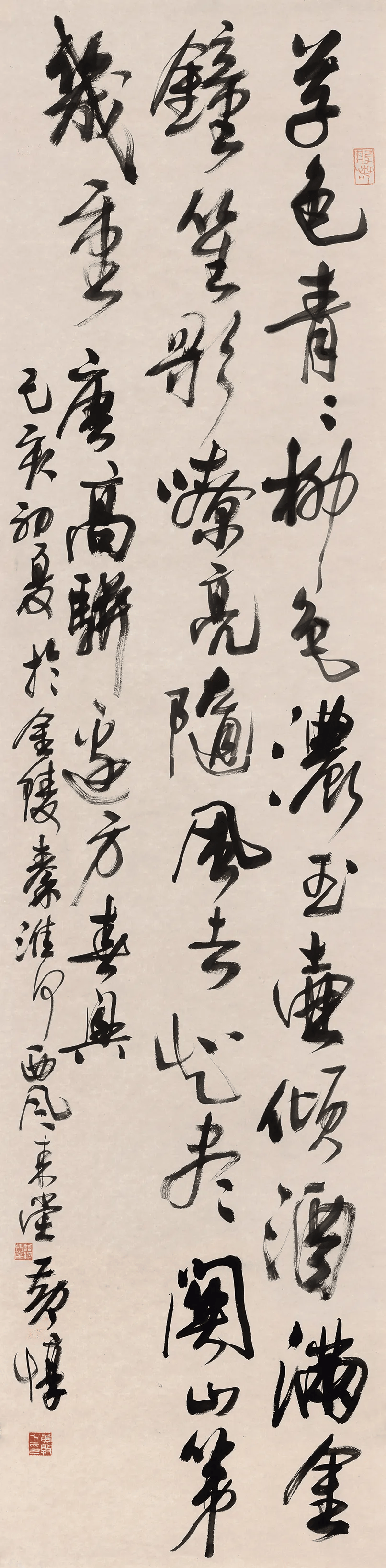

唐·高骈《边方春兴》

行书条幅

207cm×52cm

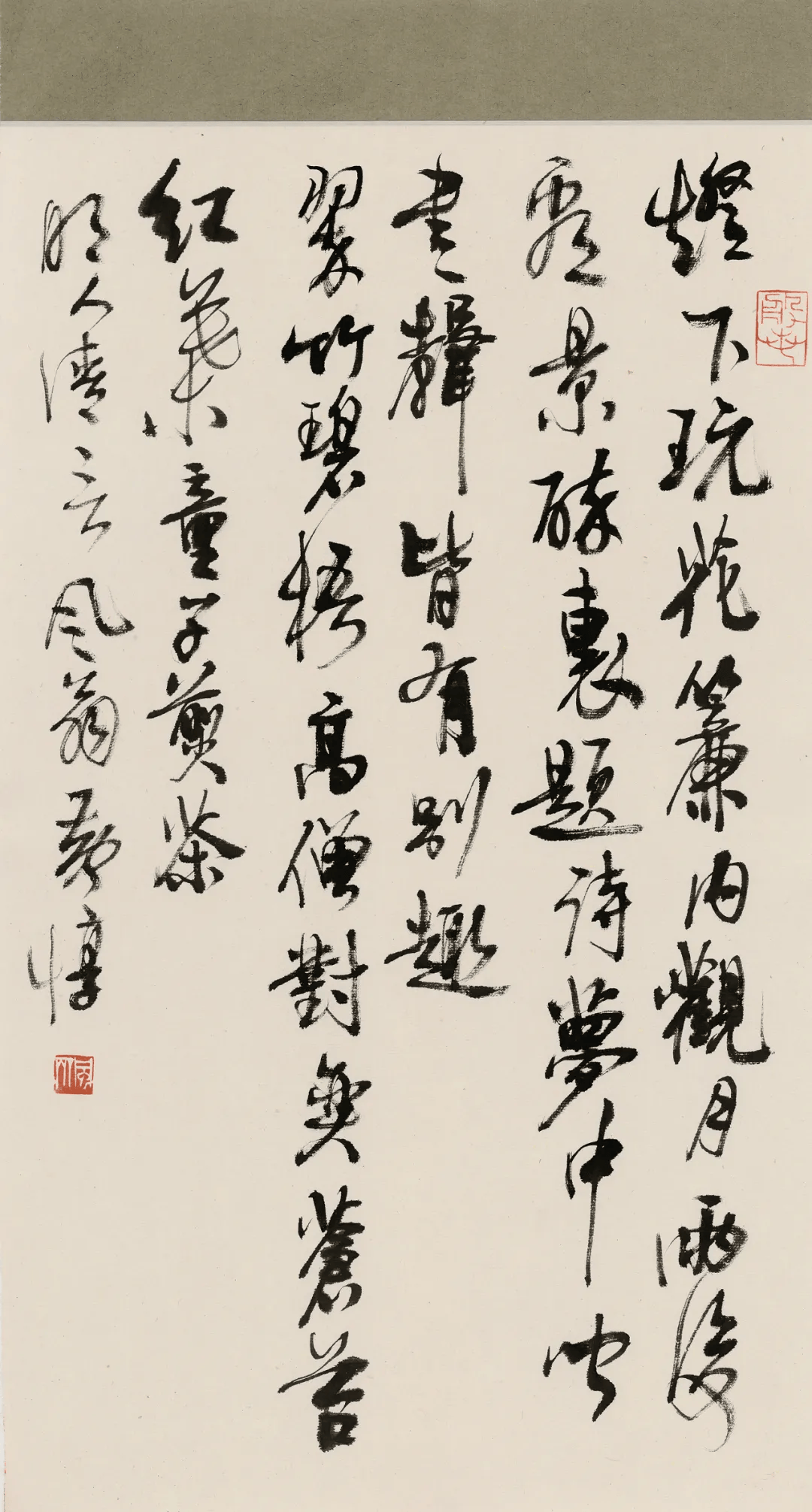

明人清言(灯下玩花帘)

行草小品

52.8cm×32cm