今年是《傅雷家书》首版发行35周年,也是傅雷、朱梅馥夫妇逝世50周年,2016年10月15~17日,“赤子的世界”纪念傅雷系列活动在傅雷墓、浦东图书馆与上海工商外国语学院先后举行,来自国内外的傅雷研究专家、傅雷先生的后人傅敏夫妇、傅聪的长子傅凌霄及其夫人、傅雷生前好友刘抗的长子刘太格及其夫人等,齐聚上海以纪念这位出生在浦东的翻译家、作家、教育家、美术评论家。

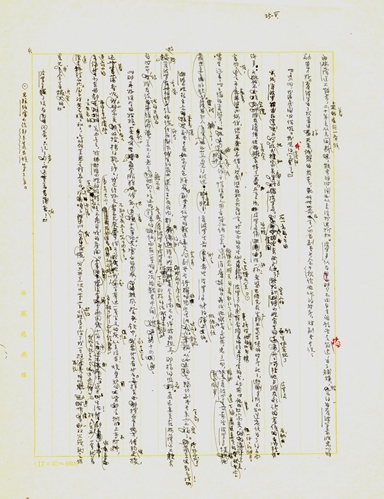

浦东图书馆展厅的傅雷手迹展陈列了傅雷从早期到1960年代的大量手迹,上海浦东傅雷文化研究中心主任王树华介绍,傅雷手稿墨迹展不仅展出了中心所藏的《傅雷家书》手迹长卷两种,还带来了傅雷的一批珍贵翻译手稿。根据傅雷手迹汇编的《傅雷编傅聪古诗词读本》《傅雷编牛恩德古诗词读本》《傅雷致刘抗函·傅雷致傅聪函》《傅雷家书手稿选萃》《傅雷手稿选萃》,以及《傅雷文集(五卷版)》《傅雷启思录》《傅雷家教》《傅雷翻译研究》等10部书籍也在展览开幕式上首发。

在上海浦东图书馆举办的《傅雷手稿墨迹纪念展》现场傅雷大概也未想过以书法名世。然而,随着大量手稿与手札的影印出版与展览,有必要重新看待与重视傅雷的书法。有着真正“赤子之心”从不以书法名世的傅雷先生的手迹切合了中国书法的正脉,其手札与手稿书法见出的性情人生对于重新看待中国书法的本质与本义也有着巨大的镜鉴与反思意义。

对于书法的“书”字,东汉许慎在《说文解字》说:“书者,如也。”清刘熙载《艺概·书概》进一步释曰:“书者,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”

回顾20世纪的文化史,傅雷先生是以翻译家和文艺评论家与《傅雷家书》名世的,几乎从未以书法而驰名——他大概也未想过以书法名世,然而,随着大量傅雷先生手稿与手札的影印出版与展览,当下是有必要对傅雷书法给予重新看待与重视的,如果从许慎与刘熙载对于书法的解释,有着真正“赤子之心”从不以书法名世的傅雷先生的手迹反而切合了中国书法的正脉。

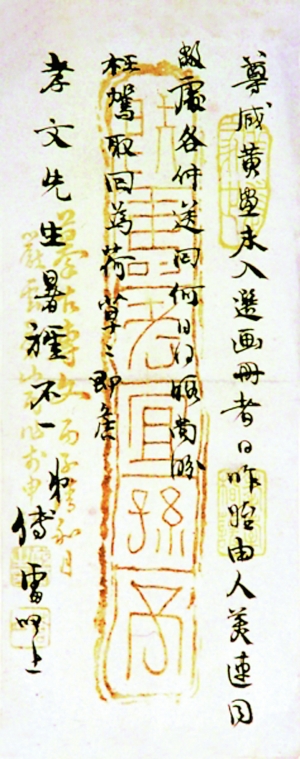

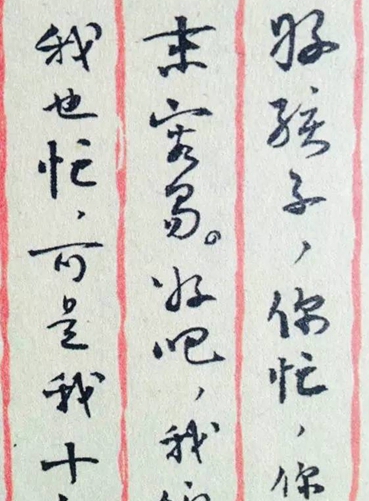

傅雷手札

傅雷书法所见出的性情与变迁之路,对于当下热衷于单纯在技法一途下功夫的书法家们,当是一面镜子,而那些热衷于书法社会活动与“杂技表演”的所谓书法“大师”“名家”们,则早已不可与之谈书法与人生了。

从这一角度而言,说傅雷是20世纪重要的书法家完全是可以成立的,而其手札与手稿书法见出的性情人生对于重新看待中国书法的本质与本义也有着巨大的镜鉴与反思意义。当然,对于傅雷的理解,是否书法家其实根本并不重要,对于傅雷这样近现代文化史上少见的干净之人,也绝不仅仅以“翻译家”、“文艺评论家”或“教育家”、“书法家”这样的身份定位——这反而会限制理解傅雷的精神遗产。故所谓书法云云,不过是叙述的方便而已。

傅雷是在中国社会与文化面临历史上巨大转折的关口,真正从人类文明的高度理解东西方文化并将之打通,进而进行解释和融会。对傅雷的理解,绝不仅仅是文学或艺术,他对法国文学的介绍,对艺术的关注评论,对黄宾虹的惺惺相惜,均有着超出文化之外的大关怀与大境界。

同时,他也是终其一生保持着对于人格自由的热爱与以身实践理解“自由”二字的人,这在中国文化史上是极其少见的,包括他与黄宾虹通信之间的微言大义,正有着一种中国知识分子对于中国文明转折发展巨大而深刻的思考。

而之所以写下这些文字,与这几年再读傅雷,重看傅雷先生与黄宾虹先生的相知相契以及与傅敏先生的对话交流、与张瑞田等友人撰写系列傅雷读后感文章的启发都有一定关系。

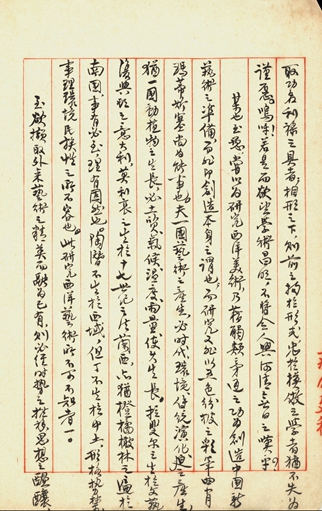

傅雷手稿

对于笔墨,傅雷曾说:“笔墨之于画,譬诸细胞之于生物。无笔墨,即无画。”没有对于中国书法真正的理解与造诣,是不可能得出这一结论的,也不可能成为书画大家黄宾虹的最早知音,从书法“如其人,如其学”的角度看,傅雷的书法境界其实是极高的。所谓无意于书方得妙处,像傅雷这样以深厚宽博的学养进入书法,进而打通各科门类的,才正是中国书法的正脉——这也正是中国书法的本义所在。

真正的好的书法是向内的,且无意于书,在掌握一定的书法技法后,观其人,可知其书,而今之所谓书法界,尤其是一些组织或得大名者,热衷于各类活动与书法表演者,多向外,所求多在于名利之间,早堕末道或魔道!

从目前可见的傅雷早期手稿《世界美术名作二十讲》一直到辞世前的遗书,一笔一画,或行或草,或朝气蓬勃,或飘逸潇洒,或温情脉脉,或冷静,或无为,或无悲无喜,其间所见出的生命痕迹与人生态度,让人可以轻易读得出其傅雷为人的性情与本真之处,体会得出其间的至情、至美、至爱与至悲之处。

傅雷手稿

《世界美术名作二十讲》是傅雷先生可见的比较早期的手迹,是上世纪三十年代在上海美专为教学所编的讲义,后又修改、整理,完稿时傅雷先生才20多岁,此书法用笔尚未成熟,仍有稚嫩处,然而不拘一格、直抒臆之势已明显,手稿的笔迹显得飘逸、洒脱,清朗,“二王”行书法度明显,似有圣教序与瘦金体影响,纤细而不羸弱,秀挺而富于弹力,用笔可见果断处,自信,一片朝气,这也显示留学归国后的傅雷作为文艺界新星的自信与隐约可见的锋芒。

颇有意思的是,傅雷留法时,一方面钟爱于希腊艺术与文艺复兴名家,另一方面,对于当年的印象派与马蒂斯等也极有会心处,而留学归来十年后,最终却对当时被认为“过时”的文人画家黄宾虹推崇备至,而另一位有着留法背景的徐悲鸿,轻视印象派与野兽派,大力推行写实传统,且因社会的变易,因缘际会,最终使得苏式的写实教育成为中国美术教育的范式流传至今,对中国画教育体系形成的巨大负面影响至今仍在。

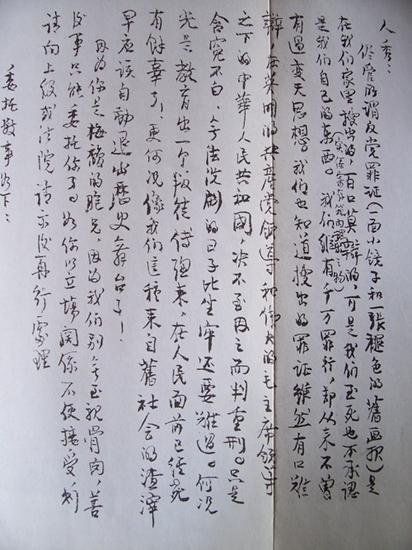

目前可见的第一通傅雷致黄宾虹手札

1943年,35岁的傅雷开始与黄宾虹通信,目前可见的第一通傅致黄手札,记有:“宾虹老先生道席:八年前在海粟家曾接謦欬,每以未得畅领教益为憾。犹忆大作峨嵋写生十余横幅陈列美专,印象历历,至今未尝去怀。此岁常在舍戚默飞处,获悉先生论画高见,尤为心折。不独吾国古法赖以复光,即西洋近代画理亦可互相参证,不爽毫厘。所恨举世滔滔,乏人理会,更遑论见诸实行矣。……”书风流畅,具“二王”风格,圆熟而略带侧笔,是中期书法风格代表。此通手札无修改,一气呵成,或是初次致信宾翁,郑重其事,因之撰写草稿、修改并誊写完成。

其后的十年间,他写给黄宾虹有100多通手札,不仅是傅雷中期书法作品的集大成,其中关于中国画的论述,从打通中西方文化的角度看待,融会贯通,随着时间的推移而愈见其艺术眼光的高远与准确,只可惜,作为千百年来培养中国人“文心”的画之道,在苏式教育与抽离中国文化精神的路上越走越远,在艺术职业匠气化的路上越走越宽,而离真正的艺术与人心也因之越来越远!

傅雷手稿

试读傅雷部分手札,其论点即便七八十年后的今天观之,竟无多少改观,也一如既往地切中时弊,傅雷所指出的艺术问题居然愈演而愈烈,“当此动乱之秋,修养一道,目为迂阔;艺术云云,不过学剑学书一无成就之辈之出路。诗词书画,道德学养,皆可各自独立,不相关连。征诸时下,画人成绩及艺校学制,可见一斑。甚至一二浅薄之士,倡为改良画之说,以西洋画之糟粕(西洋画家之排斥形似,且较前贤之攻击院体为尤烈)视为挽救国画之大道,幼稚可笑,原不值一辩。无如真理澌灭,识者日少,为文化前途着想,足为殷忧耳。”

傅雷之所以心折黄宾虹甚至一度为黄宾虹代理也并非一味的赞赏,更非为艺术市场计,其间更有着他自己对于中国文明转型的深刻思考与对于世风人心挽救的目的,他是从大的文明发展角度与宾翁心心相契。二人虽然多居于书斋中,甘于寂寞,保持与体制的距离,或埋头著述,或潜心笔墨,然而却一直与整个大时代的血脉与精神息息相通,且随着时间的推移,愈见其深刻之处,这其实是因为二人对于中国文化与文明思考处早已超越同时代大多数人的缘故。

回到傅雷先生的书法之中。

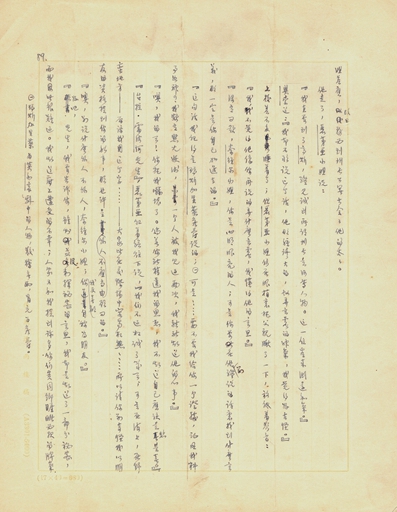

傅雷写给傅聪的信(局部)

1954年1月18日致傅聪手札无疑又是一件代表作品,在纪念傅雷先生辞世50周年的傅雷手迹展上有高仿本展示,此札尚遗存致黄宾虹手札的飘逸洒脱,但字体一片清润灵动,然而又可以感受到一种苦痛中的希望,清透处让我想起董其昌在灵岩山居时的一些行书墨迹,写此信时,傅聪去域外求学,对一位父亲来说,这是儿子对自己的超越,也意味着痛苦的分别。在这封手札中,有这样凝重的文字——“车一开动,大家都变成了泪人儿,呆呆的直立在月台上,等到冗长的列车全部出了站方始回身。沈伯伯再三劝慰我。但回家的三轮车上,个个人都止不住流泪。敏一直抽抽噎噎。昨天一夜我们都没睡好,时时刻刻的惊醒。我良心上的责备简直消释不了。孩子,我虐待了你,我永远对不起你,我永远赎不了这种罪过!这念头整整一天没离开过我的头脑,只是不敢向妈妈说。人生错了一件事,良心就永远不得安宁!真的,巴尔扎克说得好:有些罪过只能补赎,不能洗刷!”

此信书风可见傅雷行书尺牍体胎息“二王”的特点(据杨绛生前回忆,傅雷和钱钟书一起谈书论道时,两人都有对书法的喜好,钱钟书忽发兴致用草书抄笔记,傅雷则临摹十七帖而遣兴),潇洒雅致,流畅老练,且有着一种生命的朝气——不知是否彼时作为钢琴精英的傅聪的精神气感染了他,抑或当时的社会给他的印象尚是一片朝气。

1956年,傅雷夫妇与傅聪

然而不过数年之后,傅雷的书风却转换为一种完全不同的气息。

这或许可以1958年前后为分界线,1958年之前的墨迹,其中一直有着一种昂扬的生活态度,对人生显然是积极的,但1958年为后则完全折向内去,更多往内心走,也更往高古本真一路走去,更见醇厚之处,有的近于无欲,更寂寞,然而却更有一种腴润肥厚中的孤傲态度。

而分析这一巨大变化的外在原因,与1957年开始反右扩大化不无关系,傅雷在1958年4月底被诬划为“右派分子”后,接受挚友翻译家周煦良教授选送的碑帖,以此养心摆脱苦闷。

傅敏先生在对笔者的对话中曾经回忆说:“(书风的变化)与他的经历有关,‘反右’后那个时期他就开始练魏碑,那时他的好友周煦良怕他郁闷想不开,就拿来许多碑帖,其中就有魏碑。所以上世纪六十年代以后他的字就显得含蓄敦厚,这与他的心情有关。”

这一时期的书风与字体乍看有些肥了,敦厚,落墨丰腴,捺脚厚重,多有六朝及隋人写经之趣味,其中也有魏碑与简书的影响,尤多六朝风度,孤傲迥绝处及气息与周作人晚年书风相通,不过周瘦逸些,傅肥厚些,但共有的特点是全无俗韵,下笔即入六朝。

包括此时期的家书、手稿都有这一状态。尤其以1958年开始闭门翻译的《希腊的雕塑》手稿可为代表,此稿书法有隶简之味,表面高古敦厚,如老僧入定,一片静穆,然而骨子里却灵动飘逸异常。

这种灵动在其后的家书中愈见明显,也愈加进入傅雷书法的成熟时期,傅雷此时以一个父亲深沉的大爱,与儿子谈艺术谈人生,絮絮叨叨,初读甚至让局外人不甚其烦,然而真正读进去,与致黄宾虹札一样,其间正有着一种微言大义处,甚或极多见道之言,且深入浅出,从这一角度也可以理解《傅雷家书》出版35年来慰藉人心、极受欢迎的原因所在。

1961年4月,傅雷论书法提出“宁拙毋巧,宁厚毋薄,保持天真与本色,切忌搔首弄姿,故意取媚。”此言虽自傅山出,然而也正可以理解傅雷一直以来的人生与文艺取向。

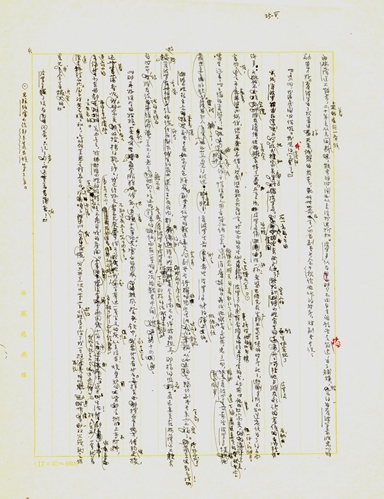

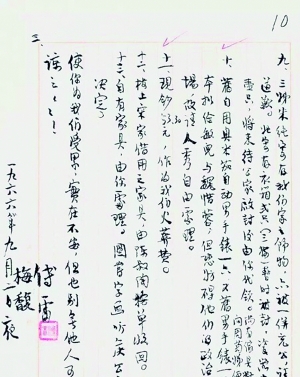

傅雷夫妇遗书(局部)

而其晚期最重要的墨迹无疑非1966年《傅雷遗书》莫属,此书为致朱人秀札,是辞世前以毛笔书就,长达三页的遗书,一字未改,甚至连房租、手表、火葬费、给保姆的工资都交待得清清楚楚,从容而不失儒雅,冷静而极其哀痛,有一种孤高而大悲之极的境界,然而字字都是控诉,读之如读王羲之《丧乱帖》(现存日本),如见其人其心,行文之初是:“人秀:尽管所谓反党罪证(一面小镜子和一张褪色的旧画报)是在我们家里搜出的,百口莫辩的,可是我们至死也不承认是我们自己的东西(实系寄存箱内理出之物)”,此数行文字系手札初起,“人”字第一笔即有一股痛苦之气,表面尚正襟危坐,用笔已见纵逸之态,而写到“在人民面前,已经死有余辜了!更何况像我们这种来自旧社会的渣滓”,一种勃郁不平之气顿起,与王羲之《丧乱帖》写到“追惟酷甚,号慕摧绝,痛贯心肝,痛当奈何奈何”的字体突起变化相似,与傅雷家书的敦厚慈爱不同,也与沉潜于六朝隶意的书法不同,傅雷遗书似乎恢复了傅雷早期书法的一种清俊洒脱,有孤高之味,然而却更多沉郁,且全无尘俗气。

对比《丧乱帖》,读到最后,字仿佛不见了,有的只是王羲之其人:王羲之书此纸时,起初还算正襟危坐,但却笔笔可见沉郁,“之极”二字尤可见出笔力的沉郁转折,矫健,“极”字最后一笔简直是满纸豪气,只是面对“先墓再离荼毒”的现实,却又无法释怀,书至“号慕摧绝”的“摧”字时泪水已夺眶而出,笔画间也因之颠倒错乱,写至“痛贯心肝,痛当奈何奈何!”时,已是满面泪水、痛不欲生,落纸则出入顿挫,欲说还休,到“临纸感哽,不知何言!羲之顿首顿首”时,肝肠已断,所见只是一位泣不成声几欲与受信人抱头痛哭的右军形象,字与字之间也终于模糊一切界限,归入草书的一片神机,家国之恨,人生大悲,在一点一画间让人可以一一触摸。

然而相比王羲之,傅雷到底是冷静而从容的,在那些关于记房租、家具、后事的交待中,傅雷点画间毫不错乱,镇定异常,然而其实越镇定,则越是大悲,愈冷静,则愈“痛贯心肝”——傅雷所痛,当然不是自己的小我,他是为一种文化理想的消逝而大悲!他的一笔一画,是在殉节于自己的理想!

换言之,这样的遗书见证的是从魏晋流传至今的风骨,也是一种隐喻,真实纪录着一个时代的大悲。

从书法中见出人格的角度来看,从傅雷先生面对巨大社会变化的决绝与性情来看,《傅雷遗书》列入近现代最值得珍视的书法杰作而毫无愧色!

当然,从书法角度重读傅雷先生不过是理解傅雷先生的一个渠道而已,鄙以为,随着时间的推移,傅雷先生在中国文化史上的意义将更加凸显,然而,倘若想起傅雷先生正当年富力强的50多岁即决绝冷静地弃世而去,却又不能不让人废卷而叹!

(本文系2016年纪念傅雷先生辞世50周年国际论坛论文摘选。)