17年跋涉5万公里、背负30斤器材、奔赴81个采访点……6月28日,由中国新闻摄影学会、中国摄影出版社、宁波市文学艺术界联合会主办,中国传媒大学新闻学院、余姚市融媒体中心承办的《浴火重生:中国砖瓦(窑)的前世今生》新书首发式暨陈斌荣作品研讨会,在中国传媒大学举行。这部著作是中宣部“宣传思想文化青年英才”支持项目,由浙江省余姚市融媒体中心高级记者陈斌荣历时17年创作的“砖瓦史诗”,以新闻人的“四力”实践叩击时代命题,引发学界业界对“新闻如何守护文明根脉”的深度思辨。

图为中国新闻摄影学会兰红光会长致辞。

图为中国摄影出版社社长高扬致辞。

图为浙江省记协秘书长傅亦军致辞。

图为宁波市文联副主席、党组成员谢安良致辞。

新书首发式上,中国新闻摄影学会会长兰红光,中国摄影出版社社长高扬,浙江省记协秘书长傅亦军,宁波市文联副主席、党组成员谢安良致辞;中国新闻摄影学会副会长雷声、徐小丹、胡金喜,中宣部干部局人才工作处干部葛伟强为新书揭幕;中国新闻摄影学会副会长马金浩,秘书长韩敬,浙江省委宣传部干部应明君,以及黄晓勇、翟铮璇、柳帆等嘉宾向中国传媒大学新闻学院,以及本书被采访对象代表、被采访地媒体代表赠书。新书首发式由中国传媒大学新闻学院新闻系主任、教授李建刚主持。

图为中国新闻摄影学会副会长、人民日报社摄影部主任雷声,副会长、中国日报社视觉中心副主任徐小丹,副会长、北京市新闻摄影学会会长胡金喜,中宣部干部局人才工作处干部葛伟强共同为新书揭幕。

图为中国新闻摄影学会秘书长韩敬,新华社高级编辑、终审发稿人黄晓勇,《中国记者》杂志社资深编辑翟铮璇,中国传媒大学新闻学院副教授柳帆为中国传媒大学新闻学院博士生、硕士生代表赠书。

图为浙江省委宣传部干部处(人才处)干部应明君;中国新闻摄影学会副会长、县市传媒分会会长,余姚市融媒体中心主任、党委书记马金浩向被采访对象代表、本书被采访地媒体记者代表赠书。

作品研讨会上,中国文联理论研究室副主任胡一峰,中国新闻摄影学会驻会副会长毛建军,副会长、光明网原党委书记、光明日报原全媒体总编室主任毕玉才,人民日报《新闻战线》杂志社编辑部主任、执行主编陈利云,人民日报社高级编辑张蔚飞,中国摄影报社新闻部主任方妍,中国摄影出版社策划编辑部主任郑丽君,北京理工大学教授王博,清华大学出土文献与保护中心副教授魏栋等专家学者聚焦“书籍价值论道”“行业使命追寻”“记者精神溯源”三大维度展开热烈研讨。作品研讨会由中国摄影出版社社长高扬主持。

图为新书发布会现场。

陈斌荣作为中国最基层新闻单位——县域融媒体中心记者的身份,也能创作出“国家级”的大课题。对此,中国新闻摄影学会会长兰红光在致辞中感慨,“这部书就是新闻人的‘四力’宣言。”浙江省记协秘书长傅亦军从“浙派实践”解读其成功密码,那就是:“将‘四力’转化为‘四度’——思想深度、视野广度、情感厚度、历史长度。”

图为作者陈斌荣分享创作心路历程,讲述探访砖瓦(窑)的故事与感悟。

现场直击:一部“行走的教科书”

新书首发式上,《浴火重生》泥土黄的四字书名映入大家的眼帘,质朴而显淳厚。本书以“记忆”“传承”“蝶变”三卷,串联起中国砖瓦文明的千年脉络。书中收录的627幅独家影像与10万字的田野调查,将砖瓦(窑)的发展变迁史置于社会、经济、文化、生态的多维坐标中:既追溯良渚文化“规则红烧土坯”的文明起源,也记录余姚粘土窑爆破时窑工的复杂心绪;既展现沈家窑六代传承的匠人匠心,也呈现废窑转型光伏电站、半导体园区的时代巨变,每一帧画面都凝结着作者心中对新闻摄影的坚守,以及对中国砖瓦文化的深情凝视。

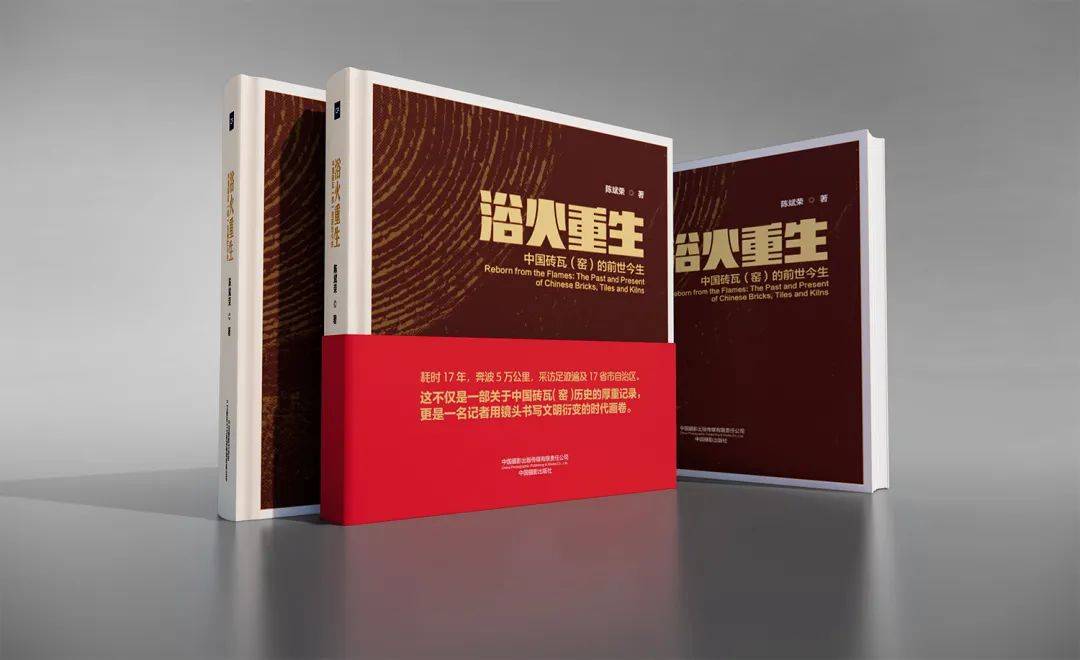

图为陈斌荣专著《浴火重生:中国砖瓦(窑)的前世今生》。

《浴火重生》不仅被中国传媒大学纳入新闻实践课程教材,还成为了县级融媒体中心记者学术出版的标杆案例。中国传媒大学新闻学院副院长、教授曹培鑫评价,这是一本“行走的教科书”,证明新闻教育需要‘三打破’,即:打破课堂边界,鼓励田野调查;打破学科壁垒,融合各学科视角;打破功利心态,培养‘十年磨一剑’的定力。”

现场,作者陈斌荣分享了创作心路历程,全国17个采访地同行发起“用镜头守护砖瓦文化”行动倡议。

视频为陈斌荣等全国17个采访地同行共同发起“用镜头守护砖瓦文化”倡议。(视频剪辑:娄城、徐宇文)

人物侧记:泥土中淬炼的新闻匠心

陈斌荣穿着一身浅蓝色衬衣,在研讨会现场忙忙碌碌,朴素得看不出他是今天的“主角”。陈斌荣身高171cm、体重69kg,他身材并不魁梧,很难想象他用怎样的毅力,17年来背着30斤摄影器材走遍全国17省市自治区拍摄砖瓦(窑)影像。

“基层记者的镜头里,同样能装下国家的文明史诗。”陈斌荣的执着赢得同行的敬意——全国2000余家县级融媒中,他是目前唯一连续两年斩获中国新闻奖的摄影记者,该书的出版更被学界誉为“非虚构影像创作的典范之作”,并填补了国内该领域新闻纪实摄影专著的空白。

思想碰撞:三大维度解码价值

作为新闻摄影人,脚下的大地承载着五千年的窑火记忆,手中的镜头凝练着十七载的泥土芬芳。陈斌荣作品研讨会开启的不仅是一场学术研讨,更是一次对新闻人精神坐标的集体叩问。参加研讨会的各位专家畅所欲言,发表真知灼见。

图为作品研讨会现场。

1.学术破壁:让新闻成为文明“打捞器”

清华大学出土文献与保护中心副教授魏栋指出,本书以田野考古的严谨性与新闻纪实的敏锐性双重维度,系统构建了中国砖瓦文明的视觉谱系,为文化遗产的“活态保护”与传承发展提供了新范式。北京理工大学教授王博评价,这部作品的学术价值,不仅在于留存文明记忆,更用17年的持续记录,为“双碳”目标下的产业转型提供了鲜活样本。它启示我们:当文化传承遇上可持续发展,每块砖瓦都能成为丈量社会进步的尺度。中国文联理论研究室副主任胡一峰强调:“陈斌荣用镜头让‘沉默的文明’开口说话,这种‘以人民视角写史’的创作观,正是新时代文艺工作者回应总书记嘱托的生动实践。”

图为胡一峰、高扬、王博、魏栋正在发言。

2.行业启示:以“慢摄影”对抗流量焦虑

“在短视频横行的时代,陈斌荣用17年长期拍摄中国砖瓦(窑)的前世今生,这种‘超长焦叙事’恰恰是专业媒体的破局之道。”中国新闻摄影学会驻会副会长毛建军表示。中国新闻摄影学会副会长、光明网党委书记毕玉才提出,AI虽能生成精美图像,但无法复制“寒风中等待第一缕晨光的执着”,“人性化叙事”与“在场感体验”的双重加持仍是记者核心竞争力。中国摄影报社新闻部主任方妍表示,这本书重新定义了‘深度’——不是数据的堆砌,而是时间的沉淀。陈斌荣用17年拍摄完成《浴火重生》,这种‘超长焦叙事’在全媒体时代更显珍贵。

图为毛建军、毕玉才、陈利云、张蔚飞、方妍、郑丽君正在发言。

3.精神图谱:基层记者的“长期主义”