宣纸铺展,一方青石镇纸压住边角。邢继顺老师立于案前,右手执一管狼毫,左手轻抚纸面,眼神专注如老僧入定。忽然,笔锋落下,如鹰隼俯冲,在纸上留下一道浑厚饱满的横画——那独特的"蚕头燕尾"笔法,正是他研习四十余载的隶书技艺。墨色在宣纸上渐渐晕开,仿佛穿越时空,将两千年前的汉隶风骨重现于今。

邢继顺老师与隶书的结缘,始于少年时代一次偶然。十二岁那年,他随父亲游西安碑林,在《曹全碑》前驻足良久。"那些字仿佛会说话",多年后他回忆道,"蚕头燕尾间流淌着某种永恒的美"。自此,他开始了漫长的隶书修习之路。初学时常临《乙瑛碑》,一笔一画皆求形似;及长,转攻《张迁碑》,取其雄浑朴拙之气;中年后独爱《石门颂》,在飘逸舒展中寻找自我表达。邢继顺老师常说:"习隶如修道,须经'三重境'——先求其形,再得其神,终成我法。"

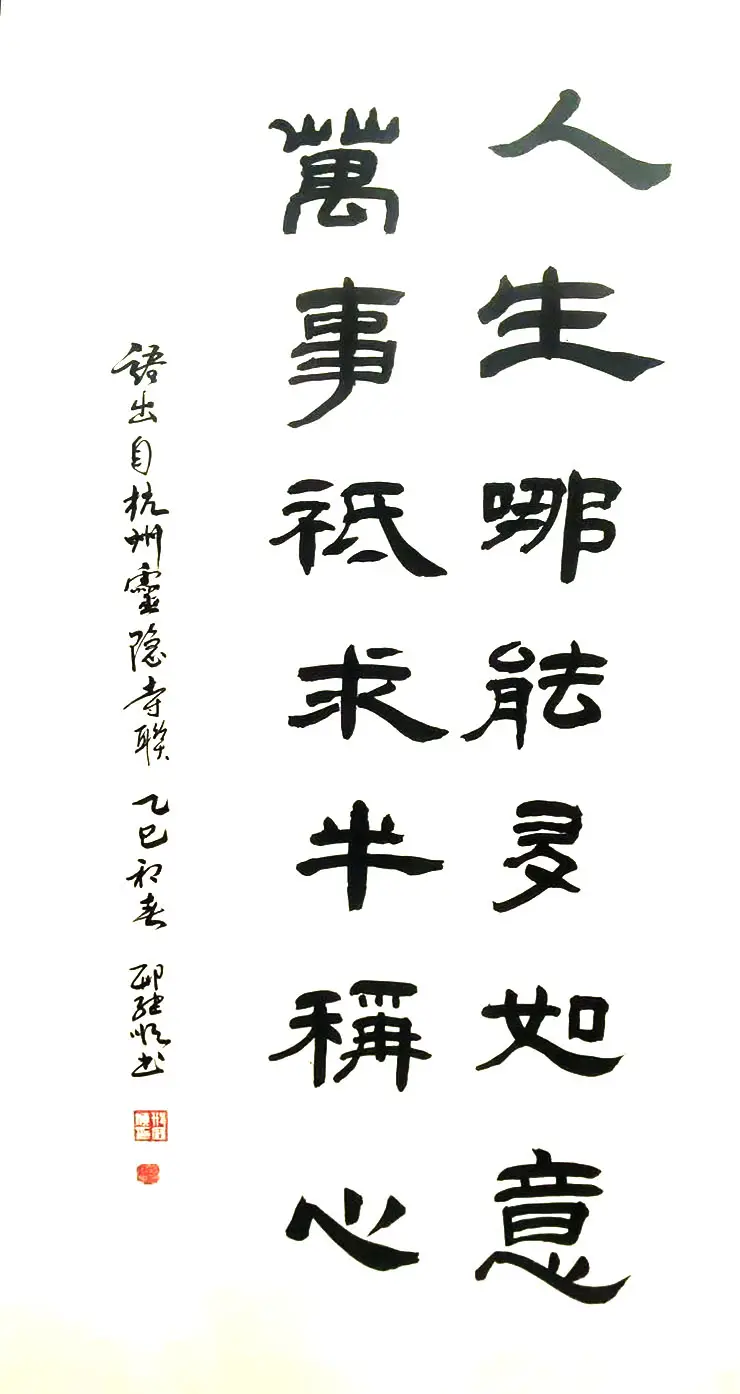

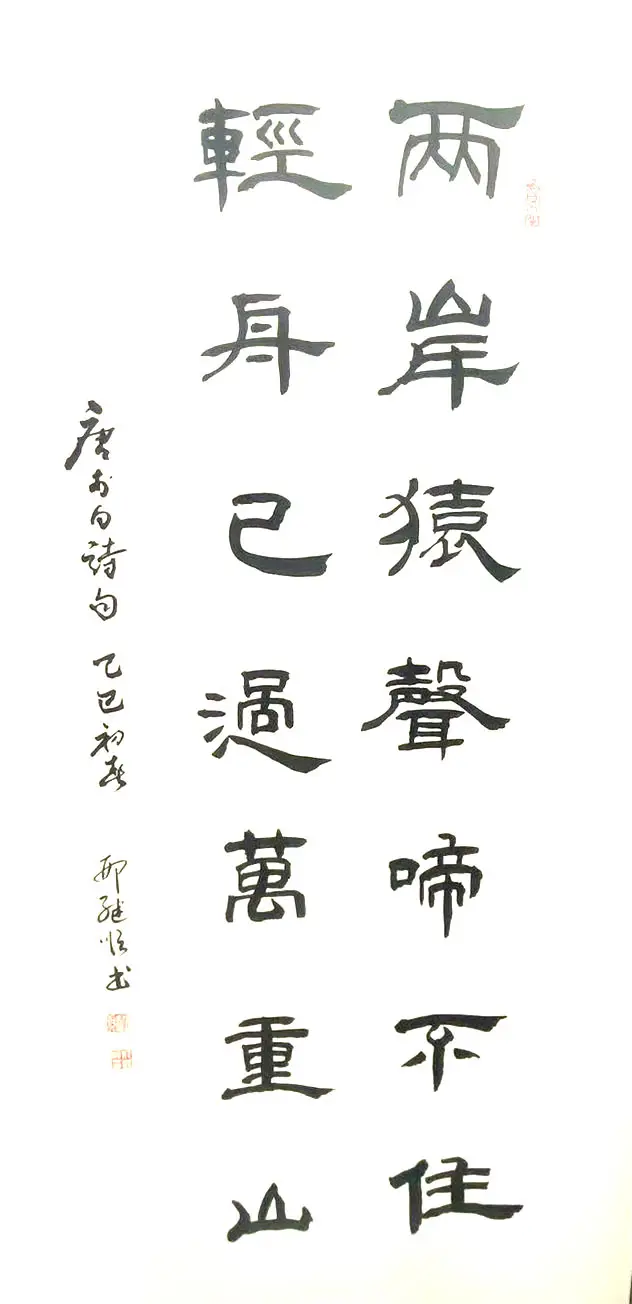

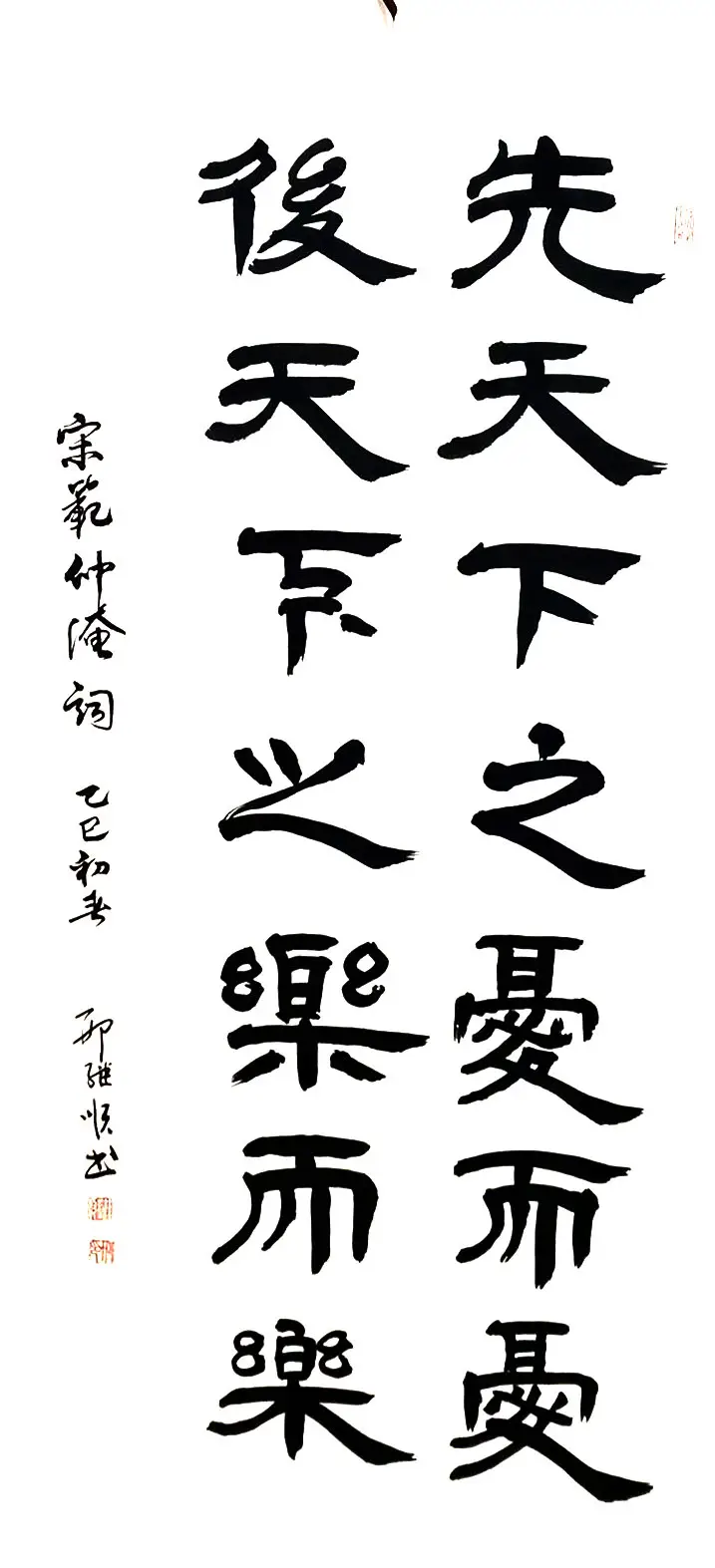

观邢继顺老师写字,是一种视觉的享受。他运笔时腕力沉雄,行笔却举重若轻。横画如千里阵云,含蓄中见开阔;竖画似万岁枯藤,苍劲中带柔韧;撇捺之间,有"飞燕掠水"之姿。起笔时逆锋轻顿,形成饱满的"蚕头";行笔时渐行渐按,至末端突然提笔出锋,形成飘逸的"燕尾"。这种笔法看似简单,实则需要数十年的功力积累。邢继顺老师曾打趣道:"写坏了一池塘墨水,才换来这'蚕头燕尾'的功夫。"

在艺术追求上,邢继顺老师始终秉持"古不乖时,今不同弊"的理念。他深入研究汉代简牍墨迹,从中提炼出隶书最本真的书写性;同时又大胆融入行书笔意,使作品在庄重中见灵动。中书协会评价其作品"既得汉隶之精髓,又具时代之气息,真正做到了'笔墨当随时代'"。

面对电脑字体泛滥的现状,他始终坚守毛笔书写的温度与厚度。在邢继顺老师看来,隶书不仅是艺术,更是一种文化传承。"当我们写下一个隶字时,连接的不仅是笔墨与纸张,更是古今文化血脉。

邢继顺老师常说:"隶书如酒,愈陈愈香。"在这个追求速成的时代,他依然保持着每日临池的习惯,在蚕头燕尾间寻找那份永恒的宁静。或许,这正是书法艺术的魅力所在——它不仅是视觉的呈现,更是时间的艺术,是文化血脉的延续。每当夕阳西下,总能看到邢继顺老师工作室的灯光依然亮着,案上铺展的宣纸间,一个个隶字正悄然绽放,如同穿越时空的文化之花。