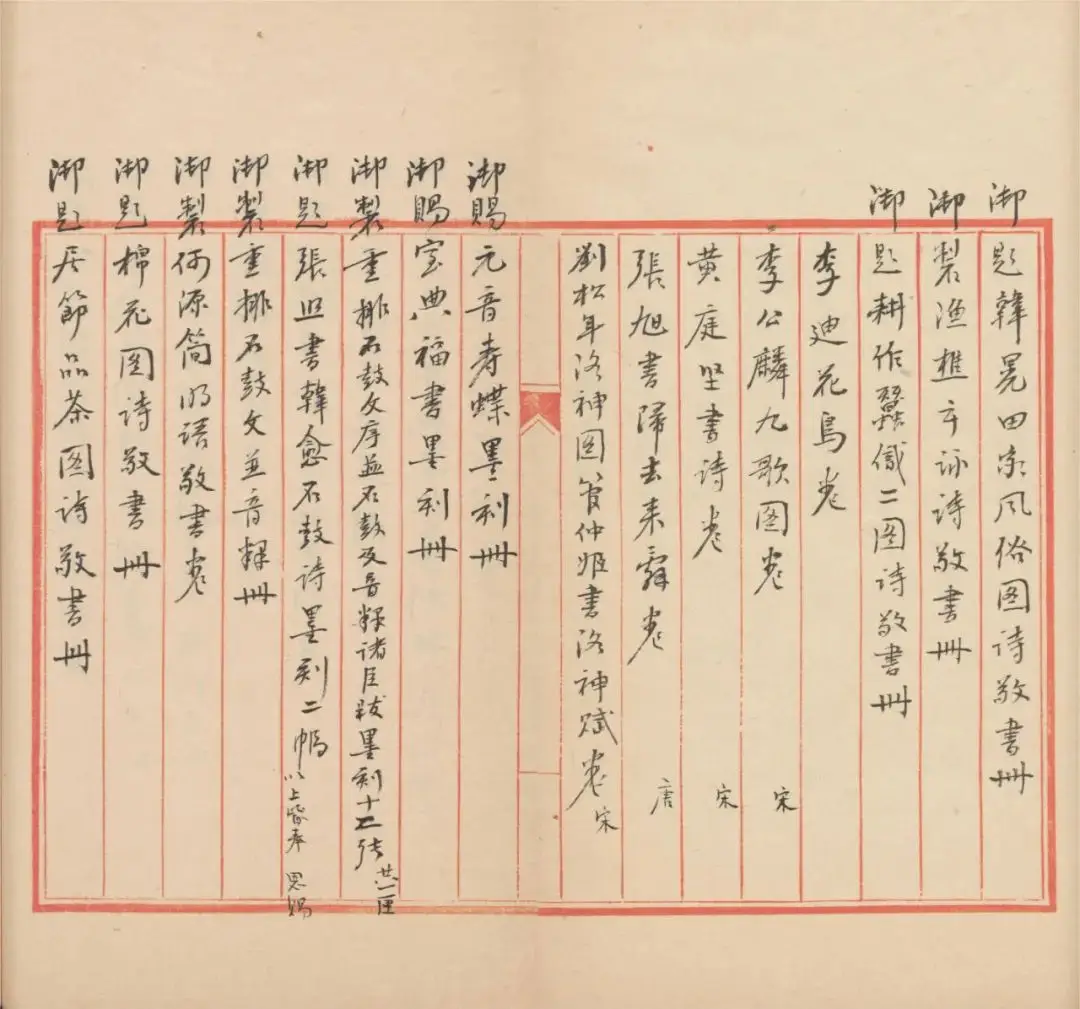

《书画目录》(曹振镛家藏目)书影

不署作者 钞本 中国国家图书馆藏

一

去年秋天,我在中国国家图书馆网站上查询到一种题为“书画目录”,其余版本项一概阙如的古籍,非常好奇,就到普通古籍阅览室里调阅了它。这是一部干净的写本,不题书名、撰者,无序跋藏印。内页条目以小楷书写,虽未分卷,仍经大概编次,每一小类之后空开一页,极为整齐。偶有错字,皆以丹黄改正。我想先介绍开头部分的内容,以便论定其作者。

这部书的第一页有四个条目,分别是“圣祖仁皇帝”赏赐的御书三轴、“高宗纯皇帝”赏赐的御笔一卷。这件御笔之下有小字“附文敏公书”五字。可知时代不能早于嘉庆,而作者的先人中必有一位活动在乾隆年间,且被谥为“文敏”。

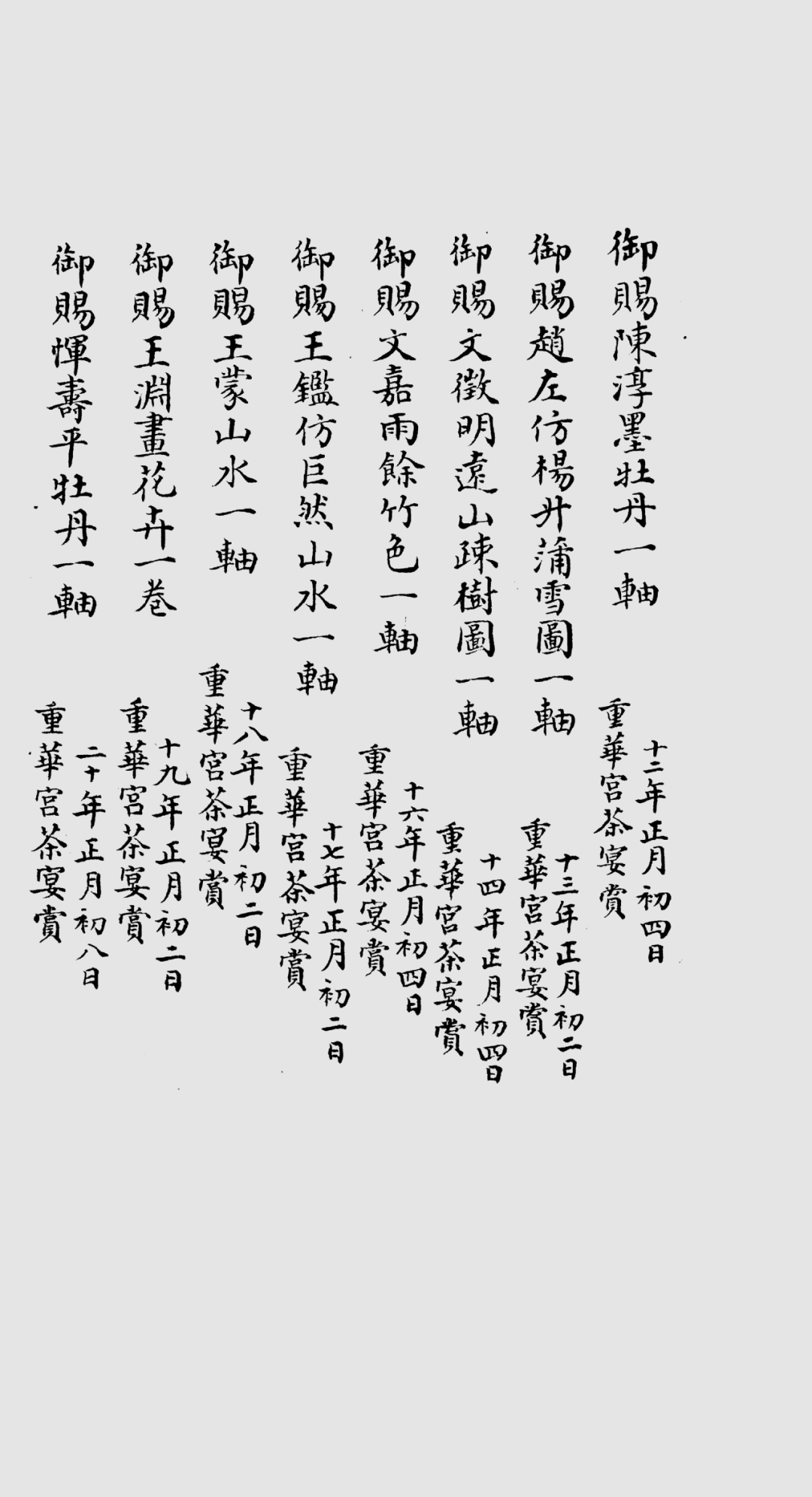

曹振镛家藏书画目录第一页

第二页开始,全为“某年正月某日重华宫茶宴”赏赐的古书画,自“十二年正月初四”,至“二十五年正月初六”共十三次,仅缺十五年一次。从年款时代来看,作者参加的当是嘉庆朝茶宴。再翻过一页,仍是皇帝赏赐的书画,共十四件,除“八年七月”一件外,年款集中在“九年”的二月、六月和七月。按照比较自然的逻辑,排在嘉庆后边的,恐怕是道光年间所得。

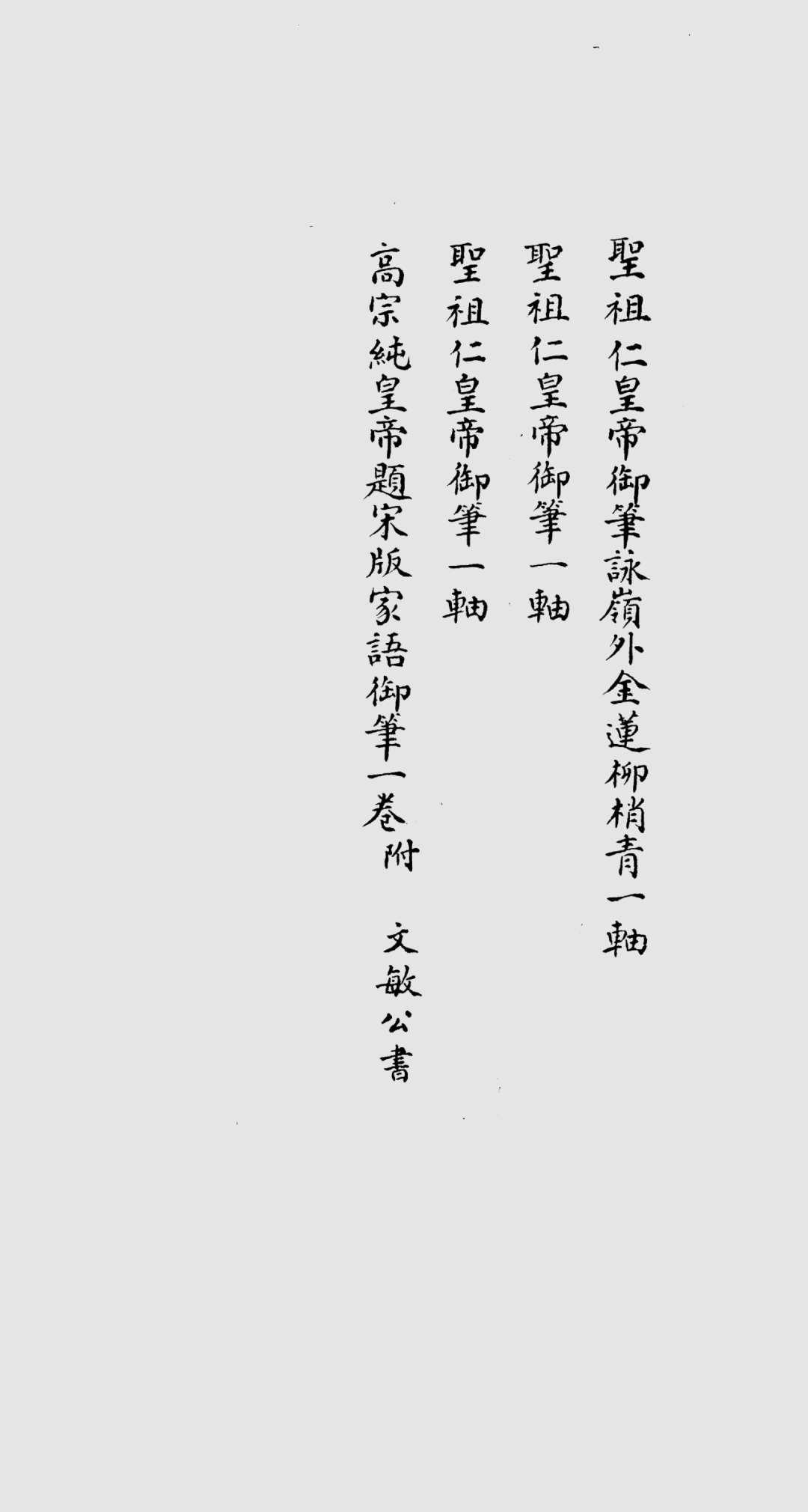

此后有单独一个条目,占了整整这一页,是“御笔纶阁延晖扁一面”。空一页之后,是“御笔调元佑祜扁一面”、御笔对联一副、“御笔军机大臣曹振镛像赞一幅”。此下再空一页,又有各年各月御赐福寿字。比较重要的是,“癸未十五老臣宴”得一寿字,“甲申七十生辰”得福寿二字。

曹振镛家藏书画目录载御赐福寿字

至此读者或者已经猜到这部目录的主人,应该就是曹振镛(1755—1835)。当然不能仅凭其中有曹氏的像赞来下结论,不过,综合所有的线索,这是确定无疑的。

首先,“癸未十五老臣宴”指道光癸未(1823)皇帝在万寿山玉澜堂赐宴十五位老臣之事。道光帝旻宁留有《仲秋七日幸万寿山玉澜堂锡宴十五老臣赓歌图绘以彰盛事》之诗,且有自注,点明参与宴会的十五位臣子,其中有曹氏一席;[1]其次,曹氏生于乾隆二十年乙亥(1755),按照传统算法,道光四年甲申(1824)正是七十整寿;再有,“纶阁延晖”的匾,是曹氏六十岁生日时嘉庆皇帝赏赐的,他就以此命名了自己的集子;[2]最后,曹氏一生仕履与前引各种赏赐时间上若合符契,而他的父亲曹文埴,确实也是乾隆年间的重臣,官至户部尚书,身后谥“文敏”。

曹振镛,字俪笙,号怿嘉,于乾隆四十六年(1781)高中二甲第五名进士,从此走上翰林院编修、侍读学士、少詹事这一条最为清贵体面的仕途。后来历任体仁阁大学士兼工部尚书、首席军机大臣、武英殿大学士、军机大臣兼上书房总师傅,又因平定回疆之功,晋封太子太师,旋晋太傅,卒后得谥“文正”,入祀贤良祠。仅以这样显赫的身份来看,这一薄册书画目录就颇为重要,因为过去我们对乾隆以后重臣收藏书画的情况普遍不甚了然。

曹振镛像

此书的写定不能早于道光九年己丑(1829),因为这一年尚有赏赐。至于它究竟是稿本还是钞本,确实难下定论,不过我个人倾向于认为此书是曹家自用的清稿本,但并非曹振镛亲笔书写。

一方面因为它写得格外干净,另一方面是因为没有任何属于抄写者的款印与题跋。通常抄写者决定复制一部书总有这样那样的原因,也可能留下一些痕迹,而此本一概阙如,反而显出一种家计簿录的感觉。所有内容仅有条目而无评点,个别条目下写明送与何人,也使这部目录看起来更像家藏书画的账簿。但这部书的字体却与曹氏本人很不相同,比较他的传世书迹很容易判断这一点——这也不难理解,我们不能要求位极人臣的大官儿,还有这份闲工夫。

二

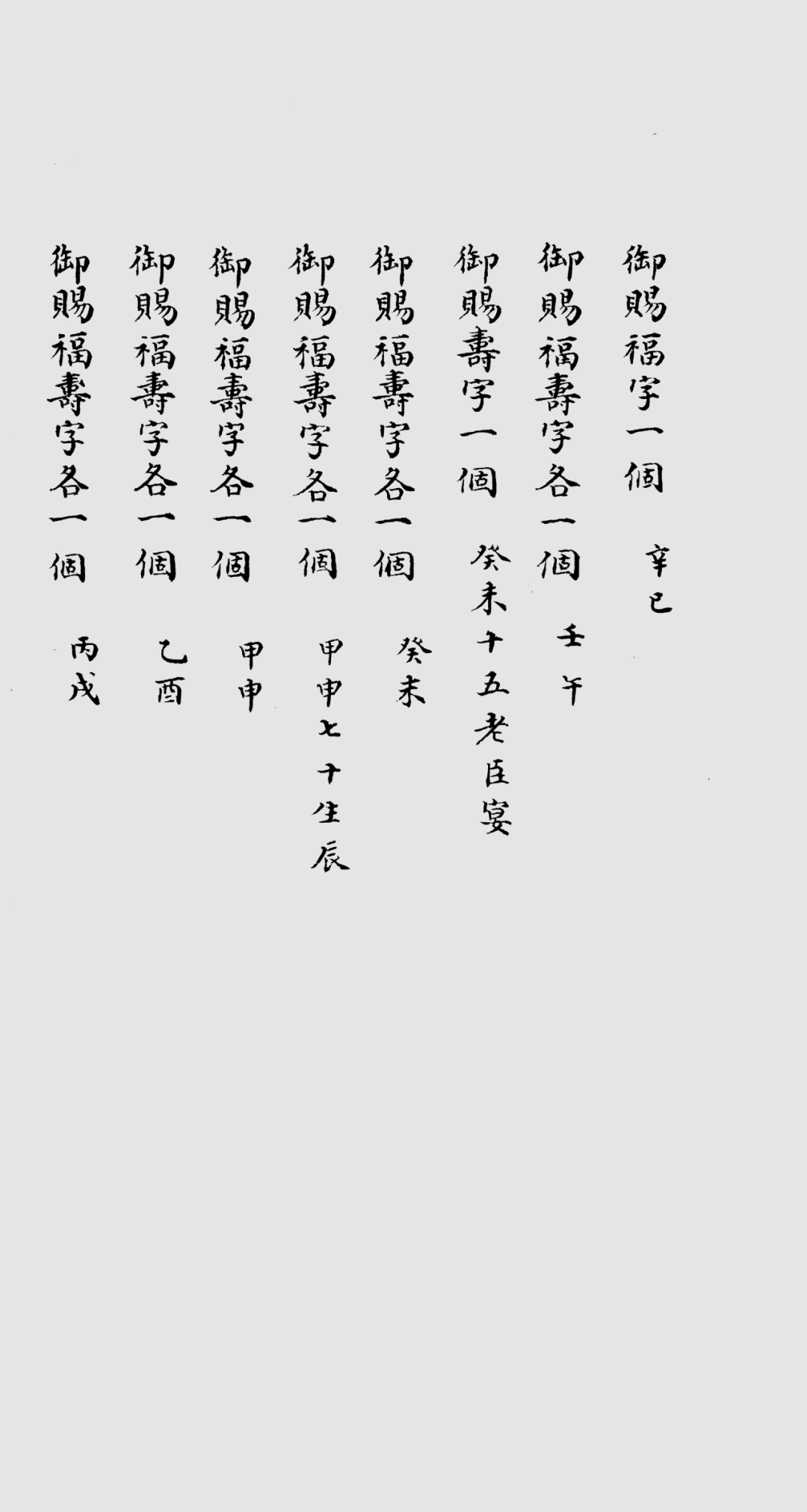

我想分几个方面来讨论这部书,首先当然是嘉庆、道光两代帝王赏赐的书画,曹氏遵循惯例把它们列在最前面。因为篇幅不大,此处不妨一一胪列,以见其详。

嘉庆帝赏赐的是陈淳《墨牡丹》、赵左《仿杨昇蒲雪图》、文徵明《远山疏树图》、文嘉《雨余竹色》、王鉴《仿巨然山水》、王蒙山水、王渊花卉、恽寿平牡丹、林椿《芳草锦鸡》、文徵明《七律》、燕文贵《松岩仙馆》、赵孟頫行书与李公麟《无量寿佛》,宋元明清齐全,而以明代居多。道光帝赏赐的是王原祁《仿大痴笔意写右丞诗意》、赵孟頫真迹、石刻五百罗汉像、张若霭《临各家书》、徐良《临天冠山帖》、英和《适园记》、钱选《马融后堂丝竹图》、周之冕《百花献瑞》、丁云鹏《寿芝图》、钱载墨笔《兰竹》、杨大章《荷花》、朱德润《仿郭熙岩壑渔归图》、高其佩指画《鱼》和邹一桂《抚沈石田春林竹树图》。近人时贤居多而元明比较有限。

曹振镛家藏书画目录载道光帝赏赐

虽然只有名目,真伪难以考校,我们仍然可以从时代出发来讨论这些作品的分量。首先,就以嘉、道两朝互相比,那么道光不如嘉庆,显而易见。嘉庆朝的赏赐都出自每年正月的重华宫茶宴,这个宴会由乾隆首倡,在每年正月上旬择日宴请近侍文臣,颁赐文玩书画,君臣联句作诗。这是一种比较隆重端庄的场合,颁赐的书画名目都比较好,卷端往往还有御题诗。

乾隆希望把这个活动传为家法,世代相承,结果嘉庆坚持遵守,道光三天打鱼两天晒网,咸丰时代内外交困,茶宴自然停办。道光帝赏画给曹振镛,都不在茶宴的时候,显出一点随意来。譬如九年六月所赏都是近人作品,七月又古今掺和着发下一批,似乎并不是有计划的事。为求全面,可以拿早期非正式场合中的赏赐作个比较。嘉庆朝的例子未能检出,乾隆朝却很不少,曹振镛的父亲就能提供一个:

乾隆五十三年(1788)冬天,曹文埴退休在家,得到御赐古书画,包括周文矩《松风亭馆》、管道昇《兰竹》、吴镇《芳树云亭》、王绂《水竹山居》、谢缙《春林雨意》、吴伟《扫叶道人》、沈周《竹石》、文徵明《豳风图》、文彭《江南春意》、陆治《围炉图》、项圣谟《秋英文石》、米正之《钟馗迓福》、陈洪绶《岁朝图》、蓝瑛《桃溪仙艇》。这份名单显然以明人为主,从大概名目来看,与嘉庆在茶宴时候赏赐的水准差不多,也略高于道光。[3]

逊帝溥仪在《我的前半生》中有一段记载,或许可以帮助理解这种情形:

我十六岁那年,有一天由于好奇心的驱使,叫太监打开建福宫那边一座库房。库门封条很厚,至少有几十年没有开过了。我看见满屋都是堆到天花板的大箱子,箱皮上有嘉庆年的封条,里面是什么东西,谁也说不上来。我叫太监打开了一个,原来全是手卷字画和非常精巧的古玩玉器。后来弄清楚了,这是当年乾隆自己最喜爱的珍玩。乾隆去世之后,嘉庆下令把那些珍宝玩物全部封存,装满了建福宫一带许多殿堂库房,我所发现的不过是其中的一库。有的库尽是彝器,有的库尽是瓷器,有的库尽是名画……[4]

这段记载使我倾向于相信,在《石渠宝笈三编》完成之后,嘉庆可能把书画都封存起来,致使以后诸帝未必知道清宫有这么多宝藏。那么,他们用于赏赐的古书画资源可能并不丰富,文学侍臣的作品正好补空。这就可以部分解释何以道光赐下了许多近臣之作,而宋、元、明各代作品却相当有限。事实上,越到后来,重心越不在“书画”而在“御赐”;翻开下一页,我们会发现曹振镛自藏作品比皇上赏赐的好多了。

三

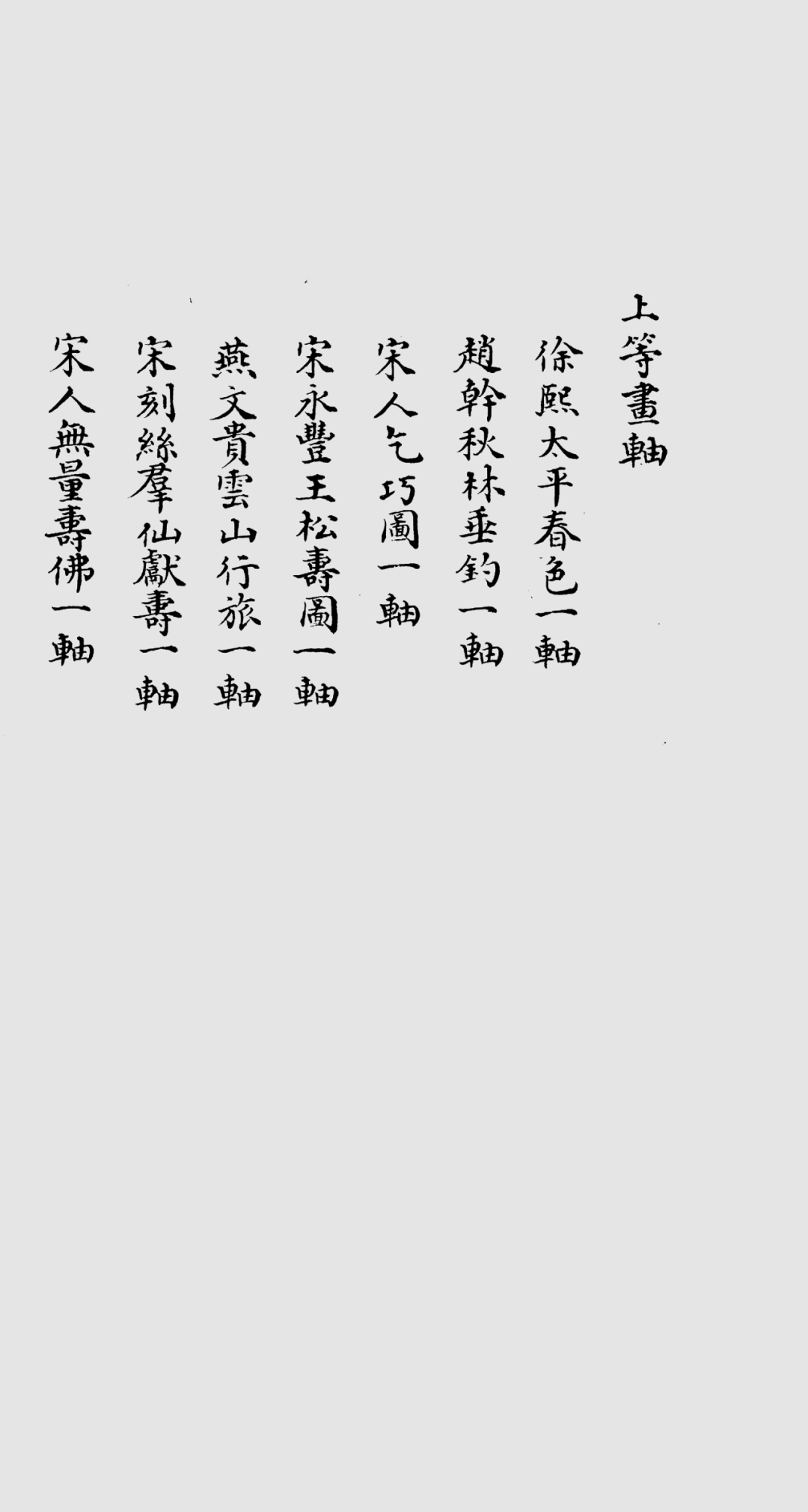

曹氏自己收藏的东西数量不小,画多书少。本节先介绍一下藏品的内容。

这一大部分按照画轴、卷册分出大类,再将无法分类的东西附在后面。画轴卷册之中,各分上、中、下三等,每等有条目若干。这个分类方式在公开的书画著录中是很少见的,流览所及,仅有李佐贤《书画鉴影》部分参照了这个体系;但家藏账簿则往往如此。早至乾隆年间宋韦金的《授研斋鉴藏录》,晚至同光间薛华培、洪瞻墉等人的书画目录都是这样排列的,而且分得更细,将卷和册分为两类,还有些特别形制自成一类。[5]

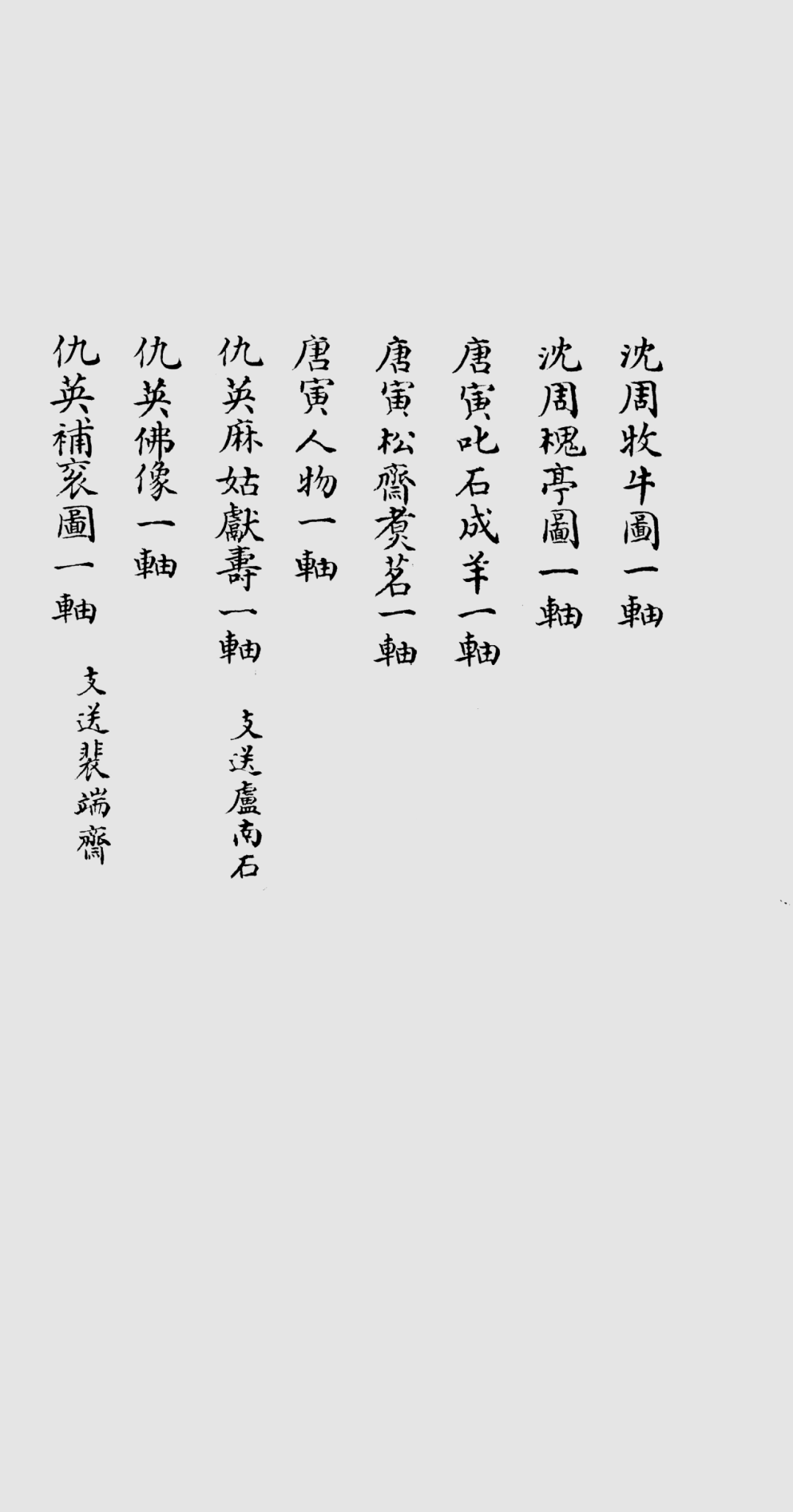

这部目录大概以时代为原则来排序,但贯彻得不太好。譬如上等画轴中打头的一件是徐熙《太平春色》,接着是赵幹的《秋林垂钓》。然后是燕文贵、几件无名的宋元作品、刘贯道。从夏昶开始进入明代,沈周、文徵明及文派诸人、陆治、丁云鹏等都在其囊中,晚明诸家亦大概齐备,然后是寥寥几件清画,又回到宋元。中等画轴也是类似的情况,但宋元较少,而有大量的明清作品。明四家、董其昌都不止一件。“四王吴恽”只少王鉴——他的一幅作品收在上等里头。王派后学如杨晋、黄鼎当然都有,此外,清代绘画的各种流派也都出现了,大略而言,譬如石溪、石涛、渐江;边寿民、华嵒、金农、郑燮;张鹏翀、张宗苍、钱维乔、蒋廷锡,等等。可知曹氏并不专主一家一派。

曹振镛家藏书画目录载曹氏私藏

卷册方面也是一样,“上等卷册”第一件是所谓“宣和摹唐明皇训子图”,然后是刘松年、黄庭坚、吴镇、任仁发,从此进入明清,作者名单与画轴相去不远。曹文埴和曹振镛写的一些册子,包括抄录的御制诗,也都列在上等。“中等卷册”以白居易为首,又有米芾、赵孟頫、钱选、王蒙。晚明与清人作品齐全,以书画进用的臣子之作尤多。这里出现了比较多的清人书法作品,譬如翁方纲、刘墉、沈初、王文治等等,还有上谕、摺子、寿诗、寿画、序文、尺牍、扇面。“下等卷册”只有三件。

在这两类之后,有为数不少的东西囫囵归在最后。我怀疑这一方面是因为后来所得,或者后来找到的东西来不及增补到前文中,另一方面则是因为作者对作品也有些区别对待,他不会把所有东西都看作值得珍藏的“书画”。因此先有两件御笔墨刻,有前边出现过的渐江、王武、沈荃、查昇、张照、翁方纲、梁同书、沈初、铁保,而又有不知名的任绳祖、萧椿、凌铨、黄玉衡,甚至还有刻本《历代帝王世系》一部,又有“帝王世系四张一副”。此后有各种门生故旧与乡人为曹振镛贺寿的诗文联语和屏幅,最后是对联若干。

四

乾隆以后的民间收藏,总体上日渐变差。这并不难理解,一方面好画日渐进入清宫,另一方面大家也不敢像以前那样高谈阔论。从那以后,人们能买到的东西不像晚明清初时期那样好了,他们对书画的认识水平也不断滑落。收藏一事逐渐“转入地下”,交流讨论的氛围日渐缩水。

在这个背景下讨论曹振镛的书画目录,首先使我有些吃惊的是,他的藏品比较好。虽然只有名目,不便于判断真伪,但是仅把这些名目和同时其他民间收藏家的藏品名目比一比,就不难认识到,诸如徐熙、赵幹、刘贯道、宋徽宗、任仁发这些人,在别家著录中出现不多。明清各家收罗齐全,文、沈、唐、仇为数不少,也是值得注意的。这其中尤以拥有一些早期名迹为特别。看起来,即使在乾隆以后不久,有条件的人似乎仍可能获得比较好的东西。

但事情换个方向想就有全然不同的感受。我在雅昌的“艺搜”引擎[6]中按照“书画著录”搜索了一下,发现《太平春色》《秋林垂钓》《云山行旅》这些排在最前面的条目搜不到结果。改搜“中等画轴”里的李唐《松溪泛棹》、钱选《葵心向日》,还是没有结果。于是我挑出比较有区分度的宋元作品都搜了一下,结果除了“吴镇墨竹”这样的条目以外,都找不到匹配。

这至少说明它们的上家与下家都不甚明晰,或者不是我们比较熟悉的那些收藏家。且不讨论这些书画的可靠程度,上下家都查不出来的情况,证明作品的流通性有些问题。它们可能不是从世家流传里来,也不一定从曹家散出,或者散出了,却没有回到世人的视野中。

流通性不佳并不是特殊情况。过去我讨论重华宫茶宴赐画归于大臣之后的命运,就曾经发现它们都“深居简出”,几乎再也没有进入今天普遍知道的收藏圈子。无论是那厢的大臣们,还是这厢的曹振镛,都不以风雅知名。可是流通性比较好的时候,收藏家有机会知道什么东西可能在谁的后人手里,他也许利用人际关系能够看到,或者买到这些东西;相应的,没落官僚子弟也会带着祖上遗藏到收藏家府上来——根据我的观察,在道光以后,这种情况只在苏州地方还有比较多的公开记录。

曹振镛家藏书画目录载“重华宫茶宴赏”

流通性不行就意味着不管真的假的,很多东西都不在关注与讨论的范围里,它们不能成为收藏家的“学费”、“珍玩”或者知识背景。或者说,对于收藏家来说,它们根本就像从来没有存在过一样。在稳定而日趋衰落的时代里,这倒并不奇怪,不过这也说明书画收藏活动的生态环境已经与明末清初时期大不相同。晚清收藏家常犯的一些错误,本来靠多听多看就有机会修正,可是“多听多看”的机会,对他们却不再那么易得了。

五

前面说到,这部目录非常干净,没有什么注释与涂改之处。只有在说明某某作品赠与某人时,才在条目下加一行小字“支送某某某”。加了小注的条目很有限,一共只有十二幅,都是画作。包括元人《无量寿佛》一帧、元人《琪花集庆》一轴、王蒙《山水》一轴、仇英《麻姑献寿》一轴、仇英《补衮图》一轴、蓝瑛《柱石大夫》一轴、明人《芝兰献寿》一轴、陈洪绶《无量寿佛》一轴、项承醇佛像一轴、弘旿《祝百图》一轴、团时根《豳风图》一册和华嵒《寿星》一幅。一眼可见,怡情养性的山水画送出极少,严格来说只有两件。送出最多的是跟贺寿有关的作品,其次则是各种暗含颂祷之意的题材,譬如“柱石大夫”,大抵与升官有关;“补衮”则是赞美谏官拾遗补阙。

这件事也引起了我的注意。书画收藏家之间互赠藏品是很常见的事。但他们送的一般都是些文人趣味的东西,这方面不拘时代早晚,例子都很多。曹振镛不以那种方式处事,他送出去的多是与现实生活相关的题材,而应用场合也大概可想:在华嵒的《寿星》那一条下面,写明“送贵官二十岁”,证明贺寿题材的画作确实就是生日礼物。

曹氏记下的收件人名字——“裴端斋”“卢南石”“程鹤樵”“英煦斋”“鲍树堂”等,似乎也都不在收藏圈子之中。譬如卢氏,名荫溥(1760—1839),经三朝而历任六部;程氏,名国仁(1764—1824),历任各地巡抚,也做过刑部侍郎;英和(1771—1840),则是军机大臣、户部尚书、协办大学士。他们与曹振镛有同事之谊,或许因此需要酬酢。

曹振镛家藏书画目录载“支送裴端斋”“支送卢南石”

这类作品在日常生活中当礼物使用,可能是再平常不过的事;但就我所见的文献来看,乾隆年间的私家账簿里没有这些东西;[7]到了曹振镛的时代,收藏圈子里的人仍然不怎么记录这类东西,换句话说,无论明面暗面,士大夫即便拥有这些作品,却曾经并不怎么在乎它们。可是从曹氏以后,就我注意到的稿钞本目录而言,它们变得常见了一些。

前面提到的同光年间薛华培、洪瞻墉两部书画目录里都有这类作品,譬如《三祝图》,譬如《祝寿百禄》堂幅,且至少在薛家为数不少,定价也不太低:薛华培为每种作品都拟了一个价格,从定价区间来看,这类作品并不一定就便宜,至少不一定“比不上”收藏家青睐的那些文人书画。例如一件沈南蘋《祝寿百禄》堂幅,与董邦达《仿文待诏松竹山水》同样定价二十四两。此外,费丹旭花卉,张问陶、何绍基和翁方纲的书法也都是同样的价格。[8]

这种现象提醒我们,在晚清士人社会里,在我们熟知的收藏圈子之外,雅与俗之间似乎不再有一条泾渭分明的界线。这条界线在清初士人那里可能是比较清楚的,不要说王士禛这样的大文人所见所谈皆是法书名画,就是王氏笔下那些小小秀才举人、县令教谕们,拿出来的也都是相当“入流”的好东西。这些人虽然不一定积极从事书画收藏活动,但他们的认识,恰好可以视为“收藏”的下限,因为流通总在发生。[9]

当日用作品进入账目,至少对某些人来说,“书画”这个概念已经非复往昔。相应地,“什么东西可以进入收藏”的问题,答案也终将与早期不尽相同。那些公开撰写书画著录的士人不能完全杜绝这一切,他们中偶尔也有人开始扭扭捏捏地说些场面话,把俗画写进著录里去。例如一位与曹振镛差不多同时的张大镛(1770—1838),看到改琦画的《三星图》,就说这种东西家家悬挂,不堪入目,可是这一幅画得很好,值得表彰出来。[10]

结论

中国国家图书馆藏《书画目录》,记录了两朝重臣曹振镛旧藏书画。其中居首的一部分来自嘉庆、道光两朝帝王赏赐,总体来说,赐下内容并不格外突出,至少不能与乾隆时代相比,这可能是因为嘉庆帝曾将积年所得书画封存入库,道光及以后帝王未必知道之故。

曹氏个人收藏比较全面,重要作者、流派齐全,体量也不小,他以形制来分类。在手卷与立轴之外,也收录各种友朋题赠、师长遗墨、寿诗寿屏和对联,并有十二件作品注明送出。一方面,检索那些“名家名作”后不难发现,它们很少出现在收藏家的世界里。在真伪难以讨论的情形下,至少可以看到,这些作品的流通性并不很好,收藏家没有办法从中获得知识。另一方面,送出的作品几乎都与现实生活相关,其中祝寿内容最多。这类带有吉祥寓意的作品尽管早就存在,可是乾隆以前很少进入记录。自曹振镛而后,又有一些家藏账目记录它们,似乎说明雅俗之别正在悄悄混淆。

注:

[1]爱新觉罗·旻宁《御制诗初集》卷十,见《清代诗文集汇编》539册,上海古籍出版社,2010年,第143页。

[2]何绍基《重修安徽通志》卷一百六十七:“振镛六十生日,仁宗御书纶阁延晖扁额,谨以名其诗文,曰《纶阁延晖集》。”

[3]曹文埴《石鼓砚斋诗集》卷十四,见《清代诗文集汇编》第387册,上海古籍出版社,2010年,第336—337页。

[4]溥仪:《我的前半生》,群众出版社,2007年,第107页。

[5]薛、洪两部目录都是稿本,曾经寓目,俟日后专文讨论。

[6]该搜索引擎链接:http://artso.artron.net/?index=paint&keyword=[2016年5月20日登陆]。

[7]我曾经整理过宋荦之孙宋韦金的书画账目,它的成书时间不能早于乾隆末年。参见拙著《宋荦和他的朋友们——康熙年间上层文人的收藏、交游与形象》,中国美术学院出版社,2016年,第243—256页。

[8]见中国科学院藏薛华培《赐福堂经籍书画碑帖目录》稿本。

[9]王士禛所见记录了他见到的各种作品,详情可参见《宋荦和他的朋友们——康熙年间层文人的收藏、交游与形象》。

[10]“画以三星图名,则家绘户悬,不堪入目久矣。兹独运笔圆劲,敷藻鲜明,眉宇间具富贵神仙之概。至于松石苔纹,点绘明净,尤得元人之法,卓然可传。”见张大镛《自怡悦斋书画录》,见《历代书画录辑刊》第二册,北京图书馆出版社,2007年,第415页。

本文原刊于《美术研究》2016年4月,第71—74页。以作者的博士后出站报告《变风变雅——晚清的书画收藏》(未刊稿)为基础,有少量内容相同,但作了大幅增补。