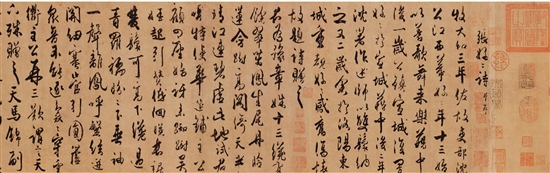

杜牧 张好好诗并序 纸本墨迹 行书 28.2×162cm 835年

麻纸四接 48行 现藏于北京故宫博物院

日前,中国美术学院硕士生导师张爱国带领其研究生进行了一场“对书法自古为文人末技的探讨与反思”的专业教学话题讨论。他对这个问题讲了以下几个方面。

第一,“书法自古为文人末技”的这个问题是否确实成立,多少可以打一个问号。代表中国文化的不是一个或者两个个体,他们只能代表部分,比如以扬雄为例,即便拉上孙过庭、黄道周、简经纶等人,还是不能代表全部。这个结论能下,也只能在部分范畴内可以下。潘天寿、沙孟海在创办书法专业的时候,以他们的学术背景来讲肯定知道这个问题,他们年轻的时候受沈曾植的影响学黄道周,黄道周有“作书乃学问中第七八乘事”的观点,当然也包括“壮夫不为”、“诗赋小道”。但是现在写篆刻文章的人经常会写到“雕虫小技,壮夫不为”,这个完全是臆造的,扬雄原话也没有这样说过,这就反映了书法界做学问的一个不严谨的方面。这句话扬雄没讲,扬雄只讲了“诗赋”,但是这句话很多时候都被人置换掉,置换成“雕虫小技,壮夫不为”。

第二,要探讨和反思这个问题要做两方面的思考。首先,确实存在一个现象,就是整个中国书法领域里的这个文化品位可能是不够高的,所以真正明白的人,有学术之心的人大家都在补课,在不断地学习,要加强学问,这个肯定是对的。其次,至于它是第几等,第几层,是大道小道,可以不必介意,这是我们今天的看法。

我曾与日、韩的几个老师在讨论,现代书法为什么会呈现这样一种衰落的趋势。明清调二战以后在日本兴起,它代表了一个领先的艺术观念、潮流,从明清调发展到日本的现代书道、前卫书道是必然的。关于明清调与中日两国的关系,中国是暗线,日本是明线。因为日本明确提出了明清调这个概念,而中国是上世纪二三十年代从沈曾植到潘天寿、沙孟海、来楚生等,这些前辈大家们行其之实但没有提出这个名目,进而到我们中国美院提出的“书非书”。现在日、韩没有提出更好的、更高的艺术主张、艺术观念,所以会感到衰落。没有传统的声音那么强大,所以整个书坛的态势表现为要回归,要去补课,要去学传统。而前面的这些人,比如井上有一、手岛右卿,他们走得太快,当时人家还在骂他们,等他们去世十几二十年,现在开始热,跟回归传统似乎形成了一个强烈的反差。“书非书”是一个目前来讲最为领先的一个艺术观念,但是还有人不理解。以日本为例,如果再给他三十年发展,提出了一个更好的更新的艺术观念,或者说有更多的像“书非书”这样的艺术观点提出来的话,那么书法就不是现在这个情况。所以强调文化修养,这是没有止境的,需要慢慢去做。

第三,我们不要管他什么末技,或者我们对这个“末技”做一个反思,反思其实就是代表我们质疑它。就像王相墉刚才讲的,演员现在红得不得了,什么搞书法的知名度拎出来都比不上一个演员。这个不是偷换概念,是逻辑推理。诗赋都是小道了,书法、篆刻、蹴鞠等等这些就更加小,就可以任意践踏,这是一种文化观念上的殖民主义,肯定是不对的。

所以从问题本身而引发出的反思来讲,意义不大,这个观念大家都知道,它所表达的内涵也很清楚。但这个问题的探讨和反思提示我们对中国文化、中国书法的很多问题的思考,不要做这种结论式、判断式的表述,艺术文化上的东西它不是可以截然的。风格上的差异不代表可以排一二,不像体育比赛,有人喜欢吴昌硕有人喜欢黄牧甫,很难说哪个第一哪个第二,而且也没有意义。书法是不是末技,大可不必理会,实践只管做就好。黄道周虽说“作书乃学问中第七八乘事”,但他在书法上取得了很高成就,留下了大量作品。吴昌硕先生表达得很明确,述而不作,不做课题研究,不写论文,就刻印画画,写石鼓文。齐白石也差不多,最多写几句诗表述一下,“我欲九泉为走狗,三家门下转轮来”,现在写文章的人总是在引用。我们谈风格就谈风格,谈论风格的优劣,这是可以的。

(作者:张爱国 系中国美术学院书法系副教授、硕士研究生导师)