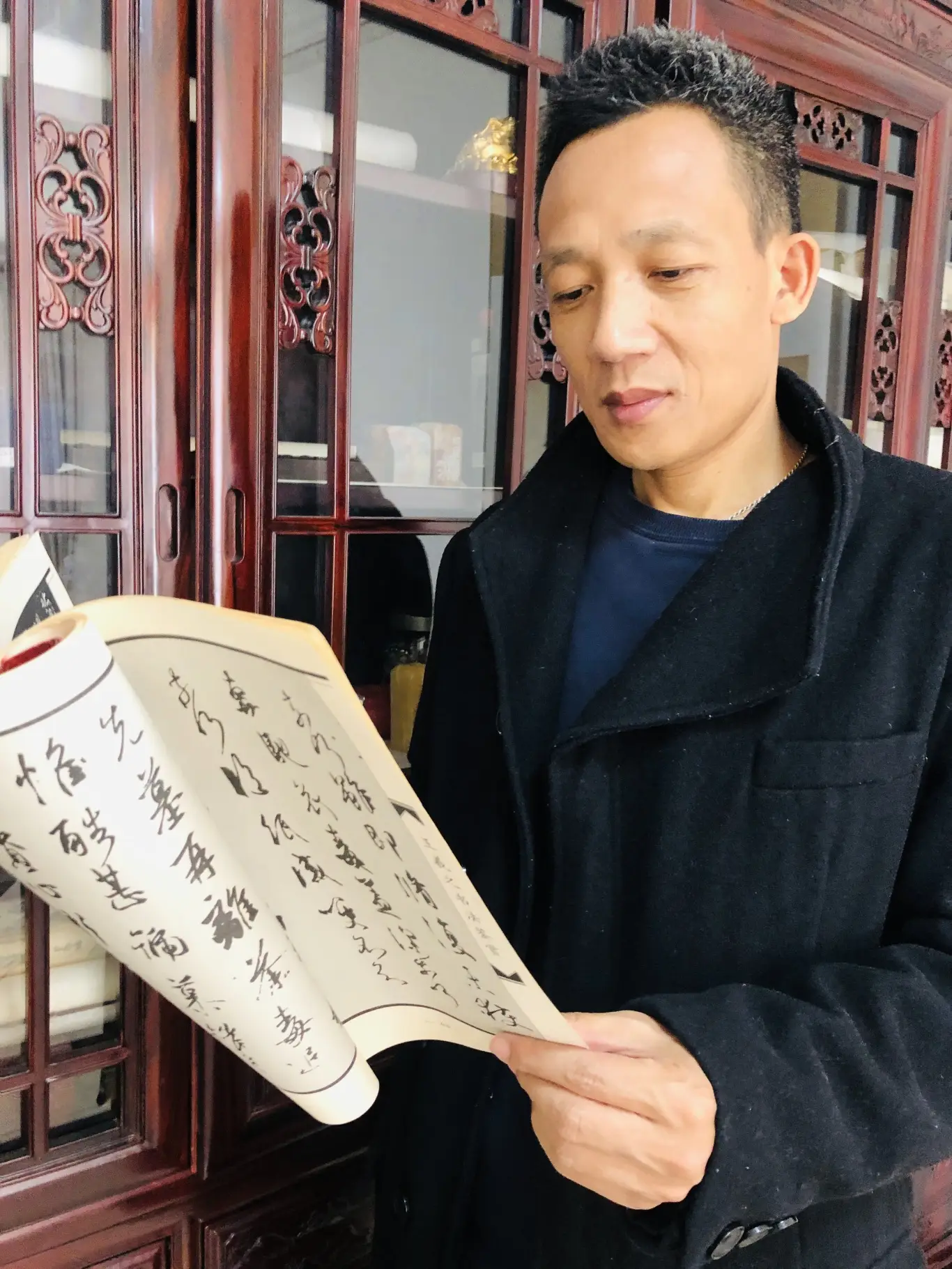

孙向理,山东临沂人,专注于中国传统大写意花鸟画的创作探索,受教于中央美术学院教授张立辰、画家任之两位先生,秉承“先承古法,后创新风'”的绘画理念,取法徐渭、八大、潘天寿等艺术先贤,于大写意花鸟画领域不断深耕与沉淀,逐步形成自己的笔墨语言和艺术风格。

生于沂河畔,偏爱游鱼、荷花、香蒲等题材创作,画鱼笔墨简练概括,重在追求其神、其韵,作品画面简洁、空灵,大片留白的构图方式,营造江河湖泊空旷深远的氛围。

作品由天津人民美术出版社集结成册,出版《孙向理画集》。

孙向理画家作品赏析

沂河鱼影:孙向理大写意花鸟画中的诗意流淌

在孙向理画家的水墨天地里,沂河的粼粼波光与游鱼的灵动画卷,始终是最动人的乐章。他以故乡沂河为精神沃土,以游鱼为生命印记,在大写意花鸟画的创作中,将自然万象、地域特质与笔墨灵魂熔铸一体。每一幅作品都宛如沂河水土的诗意注解,于墨色的浓淡干湿之间,谱写着生命、自然与艺术交织的永恒交响。

一、沂水哺育:水土滋养中的笔墨溯源生于沂河之滨的孙向理,对故乡的水泽怀抱本能的深情。沂河的浩渺与温润,游鱼的自若与生机,早已写入他的生命印记,成为艺术涌动的源头。他尊崇徐渭、八大、潘天寿等先辈,却不为传统所缚,而是将沂河的地域魂魄融入笔端——徐渭的奔放化为鱼儿掠过水波的刚劲笔触,八大的空灵凝结为鱼目顾盼间的留白意境,潘天寿的雄强则演变为蒲苇挺立的焦墨风骨。观其笔下之鱼,线条洗练却精准捕捉摆尾的力与美;墨色交融,宛若沂河光影下的明暗流淌。这种根植于乡土的艺术语言,使其作品既有大写意的传统气骨,又弥漫着沂水独有的灵动气息。

二、鱼游成韵:水墨氤氲里的生命哲思孙向理描绘的鱼,绝非孤立物象,而是沂河生态的“流动诗篇”。《沂河清韵》中,三尾游鱼首尾相随,墨色由深及浅,宛若逐浪前行,尾鳍划过的空白处,隐现水痕涟漪;《蒲苇鱼戏图》里,蒲棒的粗犷笔痕与鱼身的精细皴擦形成质感碰撞,鱼群在蒲茎间穿梭,既显自然活力,亦构空间纵深。他深得“以形写神”精髓,常以简约线条勾勒鱼形,却借嘴角微启的瞬间、鳍翼舒展的弧度,赋予其“欲言又止”的情态。背景处理尤见匠心:大面积的留白既是沂河的辽阔水域,亦为想象的延展空间——鱼在空白中畅游,恰似生命在自然中自在舒展,无拘无束。这“计白当黑”的构图哲学,使鱼的意象超越视觉,升华为生命本真状态的深邃隐喻。

三、湿地诗篇:沂河生态的水墨重构在孙向理的艺术视野中,鱼儿是湿地共生体的重要一环,与荷、蒲、苇等沂河植物共谱生态画卷。《红荷鱼影》里,朱砂点染荷花衬以浓墨荷叶,鱼群绕茎嬉游,似共享绽放之欢;《秋日沂河》中,风中摇曳的枯黄蒲苇下,几尾小鱼逆流而上,墨色的萧索与鱼儿的灵动形成张力,暗合四时更迭之律。他笔下的湿地,非对现实的摹写,亦非传统的复制,而是融注个人情思与美学理想的再创造:荷叶的俯仰、蒲棒的疏密、鱼群的聚散,皆经匠心布局,却又浑然一体。这种对沂河生态的深情凝望,使作品兼具艺术感染力与生态叙事性,成就了一部可“阅读”的湿地水墨百科。

四、文脉寄情:鱼影中的故土精魂沂河不仅是自然之流,更是文脉长河。孙向理的鱼画,悄然承载着齐鲁文化的基因密码:鱼的“有余”吉兆,呼应民间对丰饶的期许;荷的“出淤泥不染”,映照儒家的君子之风;蒲苇的“坚韧不屈”,则象征着沂蒙精神的刚毅风骨。《吉庆有余图》中,双鱼并游,淡金勾勒其身,尾翼翻卷似带起水花,古老的祥瑞意涵与现代审美在此交融;《沂河溯源图》里,孤鱼游向画面深处,留白处以淡墨皴染隐约河岸,仿佛诉说着沂河穿越历史的沧桑与悠远。他以鱼为舟,将个体记忆与集体情感相连,令沂河的文化底蕴在水墨中得以具象呈现与永恒定格。

五、墨道求新:传统与现代的对话作为当代大写意画家,孙向理始终在探索中前行。他恪守“以书入画”、“水墨为上”的传统圭臬,同时致力于为沂河题材注入现代气息。《沂河新貌》系列中,鱼群的排布暗藏构成的几何律动,背景墨块的晕染汲取抽象艺术的肌理趣味,却不失水墨的淋漓韵味;在色彩运用上,他突破传统花鸟的淡雅藩篱,如《鎏金鱼影》中以金粉点缀鱼鳍,让墨色与金辉在宣纸上碰撞出华美而雅逸的视觉交响。这种革新,并非对传统的割裂,而是以当代视角重新解读沂河之美,让古老的大写意艺术在新语境下焕发蓬勃生机。

品读孙向理的画作,仿佛沿沂河展开一场水墨行旅:河水在纸面流淌,游鱼在墨韵中穿行,湿地生灵在毫端起舞,文化记忆在空白处生长。他以深情的笔触,将沂河的水土精魂凝铸为不朽的艺术符码。观者得以在摇曳的鱼影与氤氲的墨香中,感知自然的诗意、生命的壮阔,以及一位画家对桑梓永恒的赤诚。这正是大写意花鸟画的魅力所在——它不仅是物象的摹写,更是对天地精神的唱和。而孙向理,正以沂河为原点,在这条道路上笃定前行,让水墨的韵律,始终应和着时代与自然的脉动。