“丹阳米甚贵,请一航载米百斛来,换玉笔架,如何?早一报,恐他人先。芾顿首。”这是北宋书法家米芾写给友人的一件尺牍,其实说白了,就是一封信。今天我们要传递一件事,根本用不着磨墨理纸,又写又封又寄地折腾若干时日,但闻拇指击键窸窣有声,然后叮咚脆响,一条手机短信便“一个筋斗十万八千里”地发送到了目的人。可以负责任地说,倘若米前辈活在当下,纵然再怎么孤僻迂执(有洁癖、着唐装、拜怪石),在高科技信息围剿之下,书法水准也注定是要大打折扣的。

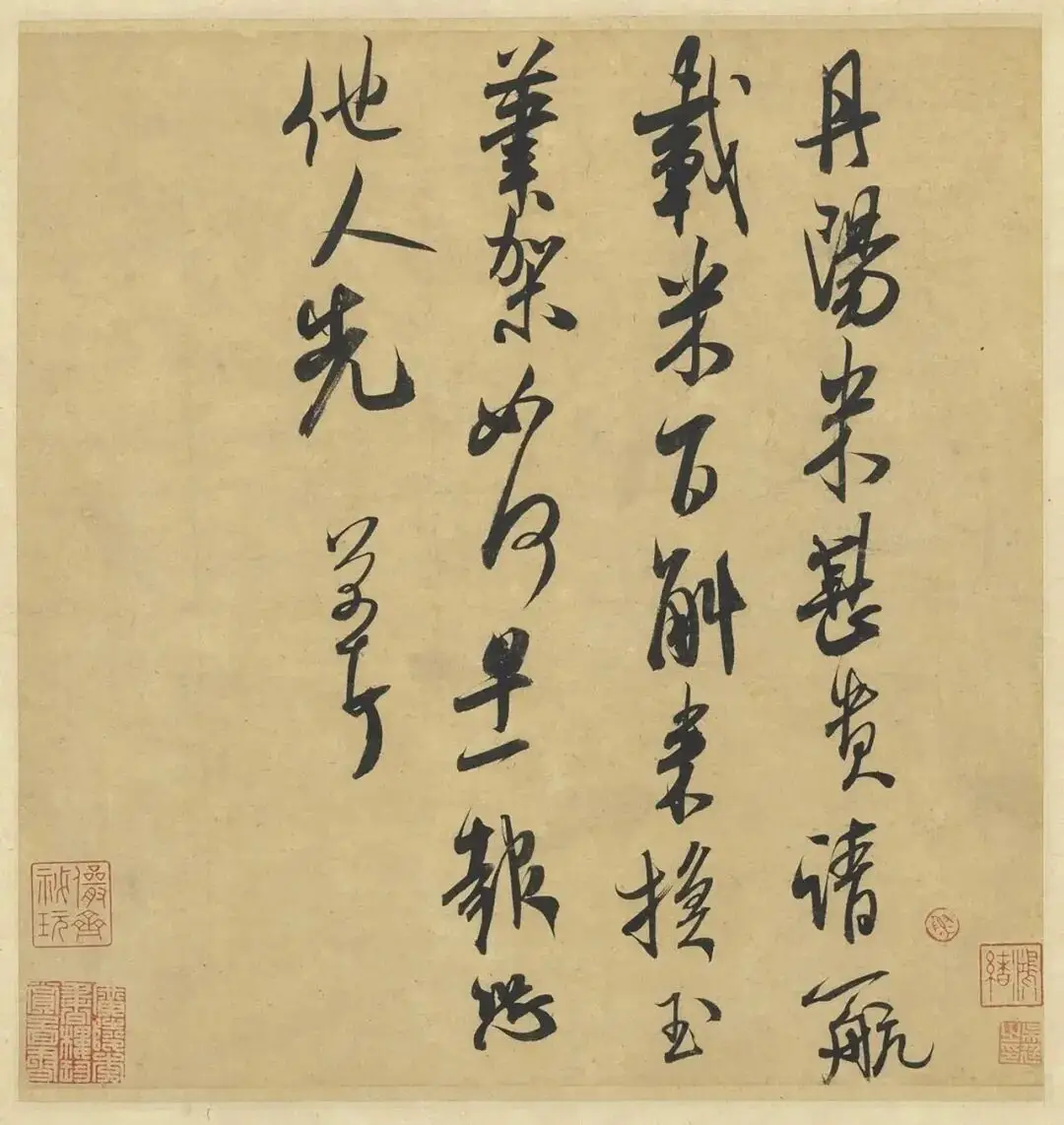

[宋] 米芾《丹阳帖》

这件《丹阳帖》(一称《换玉笔架书》),纸本,行书,纵23.5厘米,横22.8厘米,乃米芾“翰牍九帖”之六,现藏“台北故宫博物院”。此封信札,大小相当于现今一册异型16开书籍的封面。明代以前的书写,都是矮几短笺、焚香静坐、徐徐拈管,经意为之,与如今毛笔字界的铺张狂躁风气大有不同。近几日,恰值雨丝与骄阳唱和无休的秋日,我于寒舍南窗之下,将这《丹阳帖》反复临摹,在饱吸墨香之际,竟也米香盈鼻,陶然欲忘机了。

米芾晚年所居之丹阳(今江苏镇江),是闻名遐迩的鱼米之乡。斯地产糯米,色泽红润光洁,乃制酒上品,历代被选为贡品,向有“宫米”之誉。这么好的米,当然要贵,贵而稀的米,勾起了书法家米芾的占有欲。单说这米芾,可爱天真,物欲纵横,见了中意之物,从来都是不管不顾地张嘴就要,必尽掳入怀而后快。并且,得不到就耍赖,真是个自私贪婪的尤物。垂涎丹阳米,便向朋友伸手:来一大船吧,100斛(合1000斗)。我这里有个玉笔架金贵得很哪,送你抵米钱咋样?这等好事,我可是先给你老兄说的,要珍惜哦,识相的,早点把米送来,不然别人抢先了可别怪我!这等狡黠而又霸道的语气,简直要让收信的仁兄哭笑不得。

富贵娴雅的文人士大夫之间的交往,是如此令人眼馋。丹阳米的芳香,似乎正丝丝缕缕地自书法家的字里行间溢出,穿越千年时空,沁入我们的心脾。就在我们陶醉于粮食诱人的体香之中的时候,却不知那些垄亩躬耕的农人们,是何等苦痛不堪。史料显示,宋代农民所要承担的赋税有:两税(按土地夏秋两季征收)、丁口之赋(人头税、纳钱米不等)、杂变之赋(五代苛捐杂税名目繁多,宋代归总合并征收),此外还有差役及徭役负担等。据统计,赵宋垦田面积逾千万顷,但赋租所不加者十居其七,赋役不均,导致“富者有弥望之田,贫者无立锥之地;有力者无田可种,有田者无力可耕”。

若以为古人生活“爽歪歪”,那大抵是我们将田园诗歌误读成了生活全貌。司马太师温国文正公(就是司马光)曾以白描式的语言说,在俺们宋代,农民是最苦的了。不分寒暑在地里忙活,头顶星星下地,肩扛星星回家,衣不蔽体,泥汗满身。妇女养蚕织布,一根根线,一寸寸布,颈椎和腰椎没有不突出的。都说苦心人天不负,可是水旱灾、霜冻、冰雹、蝗虫却老来骚扰。“幸而收成,则公私之债,交争互夺,谷未离场,帛未下机,已非己有矣”。

都怪米芾想要丹阳米,才扯出这么多事儿来。一念之动,如投石入湖,涟漪荡开近千年。若无此念,后世书画史上便少了一则“烟火气”滋养“超逸气”的绝佳例证,就连丹阳这个地名或许也会黯淡几分。

(作者系南京大学博士、中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、中国文艺评论家协会会员、河南省文艺评论家协会理事、民盟中央美术院河南分院秘书长)